讀 “異”

——差異的閱讀經驗如何成爲歷史學解讀的路徑?❋

陳 昊

一 引言:“異”與歷史的邊界

《春秋》繫年的最後一年,即“魯哀公十四年”,其下記載:“(哀公)十有四年春,西狩獲麟。”[注]《春秋公羊傳注疏》,北京大學出版社,1999年,頁618。《公羊傳》給出了這樣一段解釋:

十有四年春,西狩獲麟。何以書?記異也。何異爾?非中國之獸也。然則孰狩之?薪采者也。薪采者則微者也,曷爲以狩言之?大之也。曷爲大之?爲獲麟大之也。曷爲獲麟大之?麟者仁獸也。有王者則至,無王者則不至。有以告者曰:“有麇而角者。”孔子曰:“孰爲來哉!孰爲來哉!”反袂拭面,涕沾袍。顏淵死,子曰:“噫!天喪予。”子路死,子曰:“噫!天祝予。”西狩獲麟,孔子曰:“吾道窮矣!”《春秋》何以始乎隱?祖之所逮聞也。所見異辭,所聞異辭,所傳聞異辭。何以終乎哀十四年?曰: 備矣!君子曷爲爲《春秋》?撥亂世,反諸正,莫近諸《春秋》。則未知其爲是與?其諸君子樂道堯舜之道與?末不亦樂乎堯舜之知君子也?制《春秋》之義以俟後聖,以君子之爲,亦有樂乎此也。[注]《春秋公羊傳注疏》,頁618—628。

《公羊傳》試圖對《春秋》中“西狩獲麟”的記載進行闡發,卻引入了一個新的問題,即《春秋》寫作的起止。在這段闡釋中,“異辭”和“異事”以一種象徵性的方式與《春秋》寫作的起始聯繫起來,雖然兩個“異”的意涵並不完全一致,前者指向措辭的差異,後者卻意味着“非中國之獸”。[注]對此段文字與歷史寫作關係的闡釋請見Wai-yee Li, The Readability of the Past in Early Chinese Historiography, Cambridge: Harvard University Press, 2007, pp.411-421.中譯可參考文韜譯《〈左傳〉的書寫與解讀》,南京,江蘇人民出版社,2016年。這種忽視具體語義差異而將“異”抽離成爲中心概念的闡釋方式,使得字義在歷史寫作起始的追問、歷史寫作對象、寫作的表述方式乃至背後的微言大義之間延伸和串聯。其與歷史寫作最基本的邊界問題,即敍述時間的起止相關聯,也將“異”轉化成一種對歷史寫作的邊界的隱喻性闡釋。

由寫作邊界產生的焦慮總是在歷史研究的實踐中反復發作,因爲邊界的改變通常意味着自身的變化。近三十年,另一場關於歷史寫作邊界的爭論在展開。這是歷史與虛構、證據與修辭之間的“邊界問題”。正如卡洛·金兹伯格(Carlo Ginzburg)的觀察,這一爭論的根本其實來自“歷史學”意義的變化及其在實踐之中遭遇的挑戰。[注]Carlo Ginzburg, “Checking the Evidence: The Judge and the Historian”, Critical Inquiry, 18, 1991, pp.83-87.虛構在歷史邊界之外,意味着在歷史學的現代寫作傳統中,“虛構”被看成與“真實”相反的概念,歷史學在閱讀文本的過程中,也在試圖鑑别文本中的記載是否是“真實”的,能否成爲證據,在讀寫之間界定了史家的實踐路徑。但這樣的觀念卻逐漸陷於“混亂”之中,在“歷史文獻”和“虛構文本”之間以“虛/實”相隔的界線逐漸模糊,對史料和檔案的甄别和批判似乎不再能僅僅以“虛構與否”作爲判斷的基礎,需要找尋文本層疊塑造的過程;而歷史著作的寫作也不再恐懼與文學創作緊密關聯的敍事技術。[注]這兩個傾向都集中體現在娜塔莉·澤蒙·戴維斯(Natalie Zemon Davis)的著作中,見Natalie Zemon Davis, The Return of Martin Guerre, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1983.中譯見劉永華譯《馬丁·蓋爾歸來》,北京大學出版社,2009年。Idem., Fiction in the Archives: Pardon Tales and their Tellers in Sixteenth Century France, Stanford, California: Stanford University Press, 1987.中譯見楊逸鴻譯《檔案中的虛構——十六世紀法國司法檔案中的赦罪故事及故事的敍述者》,臺北,麥田出版,2001年。只是在此之後,學術性歷史寫作的邊界需要放在何處?卡洛·金兹伯格認爲問題的關鍵,在於“證據”的觀念及解讀證據的路徑。[注]Carlo Ginzburg, “Checking the Evidence: The Judge and the Historian”.西蒙·沙瑪(Simon Schama)則進一步在原有的邊界上“游戲”,他以檔案材料重構戰爭親歷者的目擊敍述,宣稱敍事的歷史需要重新奪回被“科學”歷史所侵占的疆土。但他也强調著作究竟是基於想象還是學術性的研究,其關鍵在於“選擇、裁剪、編輯、評論、解釋和表達判斷”。[注]Simon Schama, Dead Certainties (Unwarranted Speculations), New York: Vintage Books, 1991, p. 322.即,判斷的標準被放回學術寫作的日常實踐之中。當下,歷史與虛構之間邊界的問題,在歷史學寫作者的實踐中,依然存在重重“疑慮”、“選擇”乃至“掙扎”。但這場爭論更重要的遺產,是将歷史學研究的日常實踐,以一種基礎性的方式放回到了歷史學的中心。

由此,對學術研究日常實踐的反思,成爲重要議題。本文側重於討論“讀”的實踐,並討論這種實踐中的哪些因素應被視爲歷史學研究的核心問題。就“讀”而言,兩類特殊的“文本”頗值得措意,文學性的文本和宗教性的文本,一因其與文學“創作”甚至虛構的關係,一因其與信仰的關係,往往被認爲並非是完全“真實”的文本,在歷史學的寫作中如何對其進行解讀,是令人困擾的問題。而以此兩類文本爲基本研究對象的文學史和宗教史,在近來的研究中呈現出多樣的解讀嘗試,這些實踐似乎再次把“異”這個關鍵詞放到了解讀的中心,而本文將通過對其中具有代表性著作的討論,展開對於“異”和歷史解讀的討論。

二 將神異落回生活世界的路徑

讓我們先從宗教性文本的研究談起,要討論的作者是康儒博(Robert Campany)。他一直在關注中古時期帶有“神異”色彩的文本,從志怪,到仙傳,再到佛教的應驗記。他試圖給予這些文本“社會性”的解釋。他的基本立場是,“神異”的記述,不能簡單歸結爲虛構、文學創作或宗教想象,而是要找到一種社會文化性的解釋路徑。

在對志怪的討論中,他强調,研究者不僅要解讀志怪文本的內容,也要回到志怪的寫作者和閱讀者的語境中,他們爲何會選擇寫作或閱讀這個“怪異”的世界?爲了回答這個問題,研究者不僅要關注志怪文本中體現出的價值取向,還要探索閱讀和寫作背後的價值觀乃至宇宙論。但他又强調,探索價值觀和宇宙論的路徑應該是具體化的。一則,需要指向具體的社會羣體,他認爲一種文體並非與當時所有的思潮相聯繫,而是與特定的社會羣體相關;二則,需要區别文體發展的不同階段。因爲隨着階段不同,文體對於寫作者和閱讀者的世界有不同的意義,當一個文體傳統要成立的時候,寫作者們會給予各種解釋,以説明其合理性。當文體傳統形成之後,則要追問,對繼承這種文體的作者來説,它有什麽吸引力?他們將什麽當作典範?他們認爲這種文體的文化意義是什麽?[注]Robert Campany, Strange Writing: Anomaly Accounts in Early Medieval China, State University of New York Press, 1996.簡言之,在他的眼中,志怪的寫作是,在價值觀和宇宙論影響下,具體羣體的寫作實踐在歷史中被塑造的過程。

如果説,志怪與具體的社會羣體相聯繫,尚略显困難。仙傳和應驗記則似乎更容易與特定的宗教羣體相關聯。在翻譯葛洪的《神仙傳》時,康儒博反復强調,《神仙傳》之類的宗教文本是特定時間特定地域人羣信仰的反映,這些宗教信仰不僅反映在文本的內容之中,也反映在保存和傳遞這些文本的實踐之中。它們展示出“仙”的聲譽是如何建立的?這些“仙人”如何被他們的同儕、供養人和信徒所接受?康儒博反對將仙傳看作“小説”,因爲這些文本並非僅僅是寫作者自己的想象,而是在“聖傳”傳統和當時的世界之間巧妙地平衡。研究者一方面需要將這些不斷重新講述而逐漸造成的文本進行剝離,另一方面也要將其作爲理解當時當地的一扇窗戶。[注]Robert Campany, To Live as Long as Heaven and Earth: A Translation and Study of Ge Hong’s Traditions of Divine Transcendents, University of California Press, 2002.

在翻譯《神仙傳》之後,康儒博又出版專著進一步闡釋對《神仙傳》解讀的看法。[注]即本文重點討論的Making Transcendents: Ascetics and Social Memory in Early Medieval China(Honululu: University of Hawai’i Press, 2009)一書,對其的書評包括John Kieschnick, “Book Review: Making Transcendents: Ascetics and Social Memory in Early Medieval China”, 《中國文化研究所學報》,第51期,2010年,頁383—(轉下頁)即,在閱讀《列仙傳》和《神仙傳》時,如何理解其中有關求仙者的記載?他用一個比較式的問題來引起讀者的思考: 爲什麽這些記載對我們顯得如此“奇異”,即使現代研究已經使我們對這些求仙者的實踐和理論有了較充分的了解?這種“異”的特質並非是由於我們與他們的時代差異,而是仙道的踐行者與仙傳的寫作者建立的一種保存社會記憶的方式,換言之,“異”作爲一種實踐和表達的特質創造了仙道的共同體(community)及其神秘性。康儒博指出,[注](接上頁)386。Jan De Meyer, “Book Review: Making Transcendents: Ascetics and Social Memory in Early Medieval China”, The Journal of Asian Studies, 69-1, 2010, pp. 209-210. Philip Clart,“Book Review: Making Transcendents: Ascetics and Social Memory in Early Medieval China”, China Review International, Vol. 18, No. 2 (2011), pp. 163-165. Xiaofei Kang,“Book Review: Making Transcendents: Ascetics and Social Memory in Early Medieval China”, Harvard Journal of Asiatic Studies, 71-1, 2011, pp. 169-176.我們的任務就是探索這種神秘性被“生產”、表達、被接受的社會語境。他强調不會采取將文學創作與生活經歷截然兩分的路徑,因爲討論文學在宗教世界塑造過程中扮演的角色時,需要考慮到這樣一種可能性,即,在這個塑造過程中的文本會不斷與寫作者所在的社會互動。在這樣的情況下,區别文學創作和生活經歷的方法也許就不再適用,它割裂了文本與其所在的世界。就此而言,在真實與虛構、生活與想象之間不一定有條“楚河漢界”。但是我們要如何探索這種互動的過程呢?康儒博以爲,在神仙傳記中保存下來的材料也許無法用於探索具體人物的具體經歷,但卻能幫我們理解一系列問題,比如,這些文本希望説服别人相信什麽。這種傾向可理解爲讀者期待對聖傳作者和收集者所造成的影響。可以通過文獻比較的方法,關注文本中被“扭曲”的部分,來追索這種傾向。這些追問同樣也適用於他之後探討的《冥祥記》。[注]即本文討論的第二本著作Signs from the Unseen Realm: Buddhist Miracle Tales from Early Medieval China (Honululu: University of Hawai’i Press, 2012)。(轉下頁)由此,康儒博區分了兩個基本的問題,其一是“異”對什麽人有意義,其二,這種意義是如何在文化語境中成立的。[注](接上頁)書評見Severina Balabanova, “Book Review: Signs from the Unseen Realm: Buddhist Miracle Tales from Early Medieval China”, 《中國文哲研究集刊》第45期,頁226—230。Gil Raz,“Book Review: Signs from the Unseen Realm: Buddhist Miracle Tales from Early Medieval China”, T’oung Pao, 99, 4-5, 2013, pp. 556-561.

作爲例證,康儒博重點解讀了《神仙傳》“靈壽光”一條。此條爲《水經注》所引:“《神仙傳》稱靈壽光,扶風人,死於江陵胡岡家,岡殯埋之。後百餘日,人有見光於此縣,寄書與岡。岡發視之,惟有履存。”[注]陳橋驛校證《水經注校證》卷二三“汳水”,北京,中華書局,2007年,頁556。他嘗試将讀者的目光從故事的主角靈壽光的身上移開,關注胡岡和寄書給胡岡之人在叙事中的作用,即,這兩個角色展示了一個修仙者被認可的“社會過程”。修煉者關於成仙技術的價值觀念固然重要,但是社會中其他羣體的看法更值得重視,所以需要追問仙和求仙之人對其他人意味着什麽?其他人又對求仙的人意味着什麽?所以在這些仙傳的敍事中,幾乎没有成仙的故事是不涉及修煉之外的人物的,而且這些人在敍述中往往處於重要的位置。因此,“仙”並非是與社會隔絶的形象,我们需要把求仙放在一個泛的社會網絡之中考察。通過討論公衆對他們的回應,這些回應如何建構了他們的聲譽,以及他們如何在當時重要的文化價值和制度性宗教之外提供了其他的選擇性,這樣才能夠把這些仙人“重新放回人間”。

接下來,康儒博試圖進一步描述求仙者與社會其他羣體的互動。用他的術語來説,就是建立一種“秘傳的社會學”。首先,要分析求仙羣體的內部結構。其次,要討論求仙者羣體的邊界,他試圖分析接受者的宗教實踐與社會生活之間的張力,也就是隱藏與展示之間的張力,即秘傳書籍和求仙者修煉的方式是秘密的,但是他們的存在和他們通過仙道獲得的益處卻是公開的。前一點體現在傳遞文本的秘密性,康儒博認爲這是將仙道實踐神秘化的方式。再次,理解求仙者如何説服别人,即,求仙者如何講述他們的故事,聽衆又會如何反應。在這些敍述中,求仙者都會强調其修煉方式的價值,以及傳授他們仙道之人如何重要。這些求仙的方式越困難,似乎傳授仙道的人越能通過其來獲得聲譽。在這種秘密和公開之間的張力,構成了仙道社會性的基礎。最後,則進一步分析求仙者的社會網絡,他們與所在的社區的關係、與家族、朝廷的關係。康儒博强調在以前的研究中都把求仙者描述爲居住在山中,他們的社羣就只有師徒而已,事實並非如此,很多求仙者是可見的“公共人物”,他們在更爲泛的社會羣體中的聲譽對其有重要意義,他們在社區中承擔着的各種功能: 包括治療、驅魔,甚至可能有求仙者通過這些活動獲得經濟利益。當然求仙者的價值取向與原有的社會網絡中的價值體系也不可能總是一致,而是存在種種衝突,包括長生與先人的祭祀之間的衝突,國家徵召與隱逸之間的衝突。這個被稱爲“秘傳的社會學”分析模式的關鍵,在於秘傳的兩面性之間的張力,即隱藏和展示。“隱藏”的部分建立起信仰羣體的邊界,而對不同社會羣體的展示,以“差序格局”式的方式揭示出信仰的傳遞模式。

在討論《祥冥記》時,康儒博已經開始注意試圖描繪信仰的社會網絡的另一個問題,即文本傳遞的社會性。他引用田曉菲對寫本文化的討論,試圖給自己的故事建立一個基本的背景。他强調,王琰記錄下來的故事並非都是其自己創作的,大部分都是輾轉收集而來,而且其中往往都有有名有姓的見證者,大部分跟王琰身份接近。這些故事需要放在交換志怪故事的“共同體”中理解,即,靈驗事件的見證者,見證者的家庭關係,講述和交換靈驗敍事的集體風氣的形成,及其在社會網絡中的傳播。故事的每一次講述都有敍述者和聽衆,故事被不斷抄寫,也通過抄寫者和閱讀者的轉換,而不斷得到新的讀者。在這個過程中,這個“敍述的共同體”創造出了相關的敍事模式。如果我們回到他對仙傳的分析,當引入寫本文化的語境之後,他重點分析的歷史情境其實從求仙者生活的世界轉到了其離去之後,關於他們的文本是如何編成並流傳的。他試圖分析文本是如何説服讀者的,如它們試圖傳遞給讀者什麽,最理想的説服方式是怎樣的。康儒博强調除了已離去的求仙者之外,在求仙者生前參與其社會文化塑造的種種力量都會對此文本“説服”讀者的過程產生種種影響。同時,他希望把這個説服的過程看成是社會記憶的塑造過程。由此,康儒博雖以層層社會網絡的分析將仙人或者靈驗記中的神異故事拉回了人間,但他卻不認爲這就是社會事實本身,而貼以社會記憶的標籤。[注]在康儒博的新著中,他將更多的文本記載納入了社會記憶的範疇。Robert Ford Campany, A Garden of Marvels Tales of Wonder from Early Medieval China, Honolulu: University of Hawai’i, Press,2015, p. xl.

康儒博的論述方式試圖穿越文本內外,文本內的敍述和文本的傳遞都可以同樣的方式解讀,即昭示出身份羣體邊界、他們羣體記憶的塑造以及他們面對邊界之外羣體的説服過程,而這個説服的過程顯然又塑造了他們的羣體邊界和社會記憶。兩者如鏡之內外,對應而不交匯,卻共同完成了同一個身份故事。那面鏡子就是記憶,文本中的種種是記憶的再現,文本運作的過程則是記憶的塑造過程。這個假設的基礎實際上是,敍事的行動者(actor)及其塑造必須是社會中實際行動者及其社會關係的再現,雖然這個再現的過程被冠以記憶運作的名義。這是一個近乎文字遊戲的假設,即,“我們會記得什麽”是“我們如何記得”的反映。

由此問題的關鍵變成了記憶和社會行動者之間的關係如何。爲了説明羣體記憶和文化如何對個體的選擇產生影響,康儒博放棄了他在研究志怪時使用的宇宙論的概念,引入了另一個術語,文化語庫(cultural repertoire)。這個術語的創造者,安·斯德勒(Ann Swidler)曾揭示她選擇這個術語的背景,即,我們需要一個新的比喻來説明社會行動者如何被文化所影響並使用文化。[注]Ann Swidler, Talk Love: How Culture Matters, Chicago and London: The University of Chicago Press, 2001, pp.24-42.這個比喻一方面可展示出人使用文化資源的選擇性,另一方面也展示出同一文化中不同個體對於文化認知的程度差異。康儒博指出通過仙傳的記載無法探索行動者言説和實踐的“原初”文化語庫,因爲在這些記載形成的時候,這些語庫已經建構到一定的程度了。但是這種困難卻使得康儒博采取了一個更爲“激進”的路徑,他將中古中國文化的整體看成一個文化語庫概念,在他這裏幾乎包含了一切可能,想法、言辭、價值、圖像、行爲模式、故事、人、文本、策略、目標、方法,乃至集體記憶都被囊括其中。[注]他分析的求仙者的文化語庫包括以下基本的方面: 1. 苦行;2. 修行者通過苦行來增强身體;3. 對時間、空間和其他因素的控制;4. 食;5. 住;6. 對非人類物的掌控;7. 結局——仙去。在對《祥冥記》的研究中,他將齋儀、感應乃至素食都納入文化語庫的範圍。在這裏,又涉及另一個關於文化語庫的重要問題,即跨文化的語境下語庫如何成立。他試圖揭示世俗佛教如何在佛教和非佛教的張力之間拉扯,把宗教傳統看成一種想象的共同體中的文化資源。在此基礎上理解佛教中國化的過程,即佛教如何被中國的受衆所理解的過程,並不是妥協而適應中國語境,而是强調自身不能妥協的與其他宗教衝突的部分。他再次將仙傳和應驗記的文本進行了雙重使用,既將其當作承載文化語庫的文本,同時將其視作個體對文化語庫使用的再現。這些討論背後的假設是,仙傳文本作爲一種生活中的敍事(living narratives)。與安·斯德勒的概念使用相比較,文本本身的複雜性在這個過程中似乎被忽視了,或者説,這種路徑過於依賴一個假設,即,日常生活中的敍事是所有敍事的原型。該假設忽視了敍事一旦被文本化之後,其運作的過程就需要與日常生活中的敍事區别對待。敍事的文本化意味着,至少在對文本本身的運作有足夠的認識之前,我們也許無法在文本的敍述和文本外的傳遞之間自由穿行。[注]劉苑如認爲,從敍述結構上來看,六朝志怪應包括讀者、敍述者或是編撰者(從閱讀與傳播的過程來説,文章的意義乃是由作者、敍述者與讀者共同創造;特别是傳聞敍述者必也是讀者)。劉苑如《形見與冥報: 六朝志怪中鬼怪敍述的諷喻——一個“導異爲常”模式的考察》,《中國文哲研究集刊》2006年第29期,頁2,注3。在寫本文化之下,仙傳和應驗故事的傳遞形態及其背後的人羣網絡恰恰纔是關鍵。康儒博分析的基礎在於將傳遞這些故事的人放在信仰傳遞的“差序格局”之中。更關鍵的問題是,寫作者爲何要搜集這些故事,閱讀者的閱讀並不必然與信仰和行動有關。就以葛洪爲例,他在仙傳中記載的“仙”的知識的技術,並非全部都是他所認可的。那麽爲何記錄?將人和人羣角色單一化的方式,只能勾勒出信仰邊界上的可能性。只有嘗試在人的多樣角色(在信仰的網絡中、文本的網絡中)的角色差異和選擇,纔有可能在意義之網和信仰的最終選擇之間找到敍説的途徑。

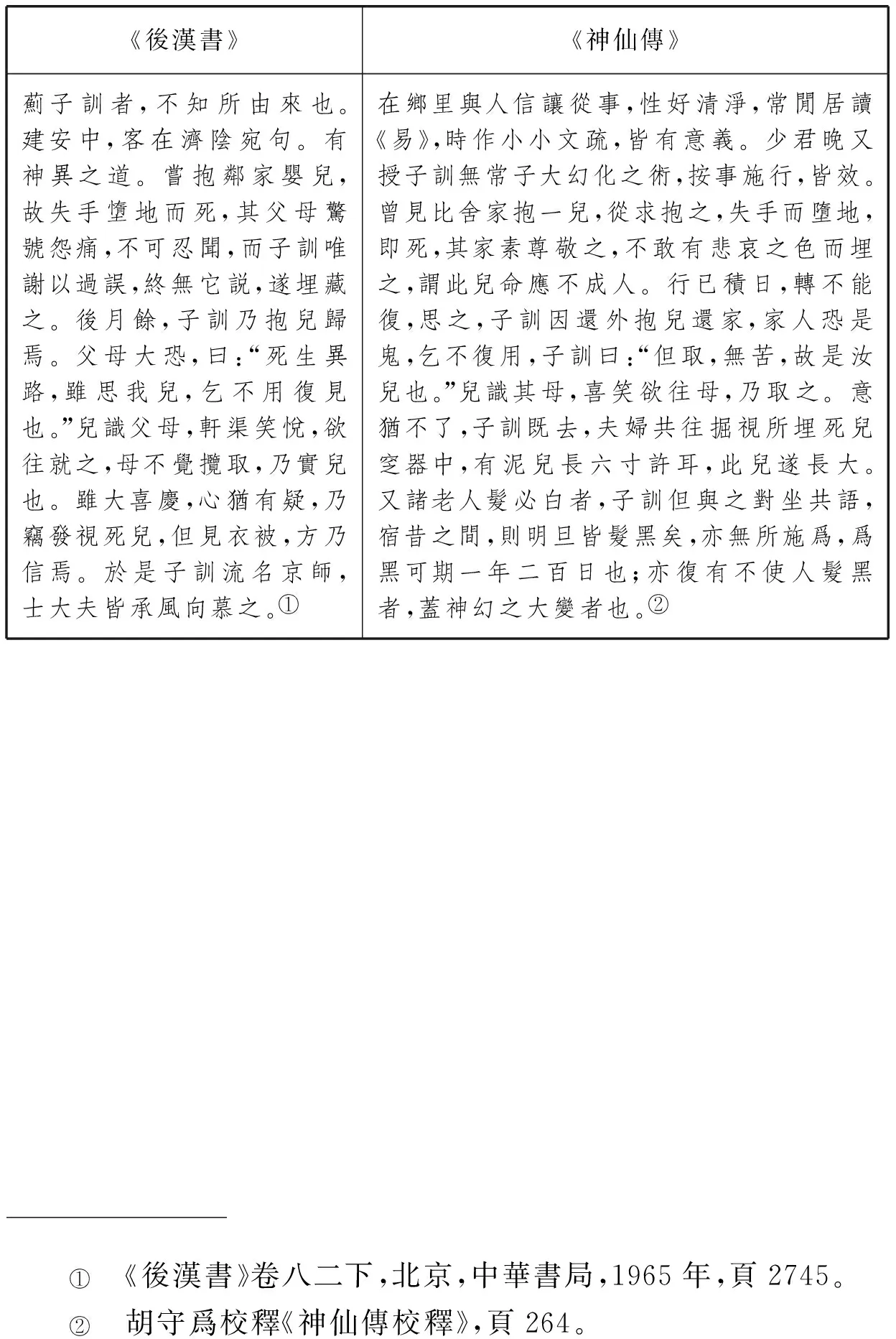

如果回到文本的解讀,當我們不再滿足於抽離其中的角色而直接進行社會性的分析,康柏提供的解讀模式是否還能提供整體性的解釋?我們來看一個例證,即關於薊子訓的記載。他的傳記既見於《神仙傳》,也見於《後漢書》,其傳記一開始,關於其來歷和師承記載就有差異,《後漢書》記:“薊子訓者,不知所由來也。”《神仙傳》則記:“薊達,字子訓,齊國臨淄人,李少君之邑人也……少君晚又授子訓無常子大幻化之術,按事施行,皆效。”[注]胡守爲校釋《神仙傳校釋》,北京,中華書局,2010年,頁264。若暫不對兩者的史源進行追索,僅就《神仙傳》和《後漢書》的對比而言,而這似乎非常符合康儒博的解釋模式,在仙道的傳承社區內,其師承譜系被强調,而在外人的眼中,他則是不知來歷的神秘之人。這意味着我們將兩個文本類型化爲面對不同羣體的文本,那麽其中的敍事也應該反映出兩個羣體的社會性。

《後漢書》《神仙傳》薊子訓者,不知所由來也。建安中,客在濟陰宛句。有神異之道。嘗抱鄰家嬰兒,故失手墯地而死,其父母驚號怨痛,不可忍聞,而子訓唯謝以過誤,終無它説,遂埋藏之。後月餘,子訓乃抱兒歸焉。父母大恐,曰:“死生異路,雖思我兒,乞不用復見也。”兒識父母,軒渠笑悅,欲往就之,母不覺攬取,乃實兒也。雖大喜慶,心猶有疑,乃竊發視死兒,但見衣被,方乃信焉。於是子訓流名京師,士大夫皆承風向慕之。①在鄉里與人信讓從事,性好清淨,常閒居讀《易》,時作小小文疏,皆有意義。少君晚又授子訓無常子大幻化之術,按事施行,皆效。曾見比舍家抱一兒,從求抱之,失手而墮地,即死,其家素尊敬之,不敢有悲哀之色而埋之,謂此兒命應不成人。行已積日,轉不能復,思之,子訓因還外抱兒還家,家人恐是鬼,乞不復用,子訓曰:“但取,無苦,故是汝兒也。”兒識其母,喜笑欲往母,乃取之。意猶不了,子訓既去,夫婦共往掘視所埋死兒窆器中,有泥兒長六寸許耳,此兒遂長大。又諸老人髮必白者,子訓但與之對坐共語,宿昔之間,則明旦皆髮黑矣,亦無所施爲,爲黑可期一年二百日也;亦復有不使人髮黑者,蓋神幻之大變者也。②①②《後漢書》卷八二下,北京,中華書局,1965年,頁2745。胡守爲校釋《神仙傳校釋》,頁264。

這兩段敍事的核心是同一個死而復生的孩子的故事,如果我們相信價值/判斷能使敍事偏離事實/事件的話,[注]關於道德和價值立場在敍事中的作用可以參考J. Bruner and C. Feldman, “Group Narrative as a Cultural Context of Autobiography”, D. Rubin ed., Remembering Our Past: Studies in Autobiographical Memory, Cambridge: Cambridge University Press, 1995, pp. 291-317. Elinor Ochs and Lisa Capps, Living Narrative: Creating Lives in Everyday Storytelling, Cambridge: Harvard University Press, 2001, pp.225-250.這個敍事本身的張力,即神異的成立(嬰孩死而復生)是游走於倫理的邊界之上(無故摔嬰),顯然會帶來敍事成立的種種“偏離”可能。如果兩相比較,《神仙傳》的故事顯然帶有更多試圖將故事合理化的內容,因此在孩子被摔死之後,爲何父母並未向薊子訓復仇或訴訟的原因,進行了解釋,是因爲薊子訓在當地居住多時“信讓從事”,嬰孩之家對其素來敬重。而在故事的開始,也揭示了薊子訓之後行爲的技術來源,即變幻之術,即孩子並未真死,摔死是墓中之泥孩。《後漢書》的記載則指出墓葬中存嬰孩之衣被,顯然更相信是死後復生之術。《神仙傳》對此整段的記載都與前文敍述薊子訓的師承譜系密切相關。而《後漢書》則更多爲其在京師爲士人所重進行鋪墊。兩段敍事價值/判斷的選擇可以在前後的文本語境和敍述傾向下呈現出一致性,如果技術來源可被視爲是仙道團體內部的敍事,但是否面對仙道團體外部的受衆時,就可以爲了將技術進一步神秘化而弱化關於德性的合理性敍述?

如果我們更爲細緻觀察其中的細節,比如從其中的引語來看,兩者似乎都没有試圖創造一個對話的場景,《神仙傳》只有一句薊子訓的引語,而《後漢書》則引用了一句父母的引語。引語都出現在嬰孩復生,重歸父母的場合,《後漢書》的這句引語試圖强調父母見兒復生的恐懼與排斥,而創造一種敍述的張力,《神仙傳》的引語則試圖强調薊子訓的權威感。如果一定要將這個敍事還原成一種社會性的場景,《後漢書》從敍述的角度,更切近嬰孩父母的立場,其敍事的“現場”是在嬰孩父母的生活世界中,而《神仙傳》則是在對薊子訓的描述中。[注]分析方法可參考Elinor Ochs and Lisa Capps, Living Narrative: Creating Lives in Everyday Storytelling, pp. 259-278.但是如果將此段敍述與之後的事件相聯繫,那麽《後漢書》是爲了後文薊子訓歸去的故事相聯繫,而《神仙傳》則進一步舉出了關於“大幻化之術”的例證,試圖説明其驗效。敍事的重點和受衆對象似乎都發生了變化,《後漢書》在於薊子訓,《神仙傳》則更在於其使用的“術”。[注]敍事角度的理論討論請參考Menakhem Perry, “Literary Dynamics: How the Order of a Text Creates Its Meanings”, Poetics Today, 1: 1, 1979, pp.35-64 and 311-361. Lubomir Doležel, “Truth and Authenticity in Narrative”, Poetics Today, 1: 3, 1980, pp. 7-25.若我們相信文本敍事根源於生活中的敍事,但也必須要承認其一旦文本化,敍事就失去了原有的場景而被重組,我們無法將其簡單的還原爲社會性場景。

在這個意義上,這兩段來源可能不同的文本敍述,其差别顯然不能僅通過講述對象的不同來解釋,我們似乎可以確定,兩段敍事在整合過程中試圖接近某個角色的立場,但是這樣的立場是否能與社會性羣體的解讀相結合,卻尚存疑問。康儒博解讀的關鍵,是將仙傳中帶有社會性的情節或者角色做了雙重解讀,既將其看成秘傳的社會模式的一個環節,同時也將其看成這個社會模式的文學反映。上面的這個例證實際證明,這種雙重性解讀的“難以兩全”,如果我們相信兩段敍述中的情節乃至引語都被逐漸整合而實現某種敍述性的方向,這種敍述方向可以指向某個羣體或者撰述者的意圖,那麽其中的角色和情節顯然就無法再作爲一種社會模式的映射,至少在對其精細的文本解讀之前是不可能的。當然另一種將敍事和社會連接的方式,是試圖説明敍事文本的背後存在着社會文化的思想動力或者意義之網,文化語庫某個意義上也扮演了這種角色。

但我們在試圖將文本中的主題拆解成文化語庫時,很難直接將其看成文化如何影響行動的過程,首要的路徑是,將其理解爲文本運作的過程。在這個意義上,文本的意義不僅在於説服,劉苑如已經展示了志怪敍述作爲“諷喻”、[注]劉苑如《形見與冥報: 六朝志怪中鬼怪敍述的諷喻——一個“導異爲常”模式的考察》,頁2。“諧謔”[注]劉苑如《〈異苑〉中的怪異寫作與諧謔精神研究——以陳郡謝氏家族的相關記載爲主要線索》,《中國文哲研究集刊》第14期,1999年,頁51—92。的可能性,但文本的意義顯然不限於這幾種。在康儒博所展示的社會網絡之中,隨着參與者的社會和文化位置的差異,他們對於文本的立場和使用動機可以千差萬别。我們似乎不只有一種關於仙道的身份認同和社會羣體組成方式,而是有多種可能。如果將社會記憶與身份羣體相聯,我們也不只擁有一種整合性的社會記憶,而可能有種種差異乃至衝突的記憶敍述存在。也就是説,將文本意義簡化爲“説服”的功能,進而將其中的敍述等同於羣體認同和社會記憶的方法,忽視了文本運作的複雜性,文本實踐者的能動性以及羣體記憶通過文本實踐形成的過程,以及這些層次之間是如何互動的問題。

其次,也許我們能通過分析文化語彙滲透的過程,找到穿越文本和社會實踐中話語使用的可能。而非如康儒博一樣,將文化語庫背景化。這種背景化還會導致一種分析的困境,即在分析文化語庫的意義時,我們要追述到什麽地方,是否要勾勒一張漫無邊際的大網,或者這只是滿足我們對歷史起源的“上癮症”的另一種方式?當我們確認文化語庫對文化中之行動者的意義時,反過來又意味着我們應該如何對其進行勾畫。因此,要以文本化的敍述探索文化語庫時,必須要將文本的運作過程及其對應的實踐者與文化語庫作爲相應的分析範疇,通過將文本放在兩者的張力中解讀,進而將文化語庫或者意義之網的解讀放在有限的範圍之內。將文化語庫或者相關的概念放入文本性的研究中,應将其作爲一種文本實踐性的提醒,而非固化的路徑。由此,如何解讀文本的運作過程及其背後的實踐者的問題,變得非常重要,以下會從“異”的另一個意義以及另一個領域近來的討論切入這個問題。

三 如何解讀異文

在羅伯特·達恩頓(Robert Darnton)的影響下,對文本運作過程的討論,需要基於“發現”文本運作背後的種種參與者,[注]Robert Darnton, “What Is the History of Books?”, Daedalus, 1982, pp. 65-83, reprinted in Kenneth Carpenter ed., Books and Society in History, New York and London, 1983, pp. 3-26.但切入這個問題卻有兩個困難,一是如何將問題討論不僅限於觀念探討,而與具體文本分析相結合;二是如何在文本中找到“作者”之外的參與者的身影。

在這一部分,讓我們討論文學史的研究。田曉菲在其對陶淵明的研究中,强調寫本文化(manuscript culture)的概念,分析寫本時代作者與讀者的關係,從而反思以“善本”求“真”的路徑:“‘求古’和‘求真’意味着早期刻本(也就是説宋代版本)或者早期抄本總是比後來的更好,因爲黃丕烈看來,它們能夠更好地反映一部書籍的‘原始面貌’,從而顯示古代作者的‘精神’。黃丕烈校勘的原則的優點在於他校對時非常謹慎,總是記錄下來所有的異文,但是,這種思想的缺點也很明顯,因爲拒絶承認手抄本文化中文本的流動性和不穩定性,加强了這樣的幻覺: 儘管在文本流傳過程中存在着重大的問題,我們還是可以完美地恢復古人的面貌與精神。……讀者接受理論的前提,是文本的穩定性,和作者對作品的權威性控制;而《塵几錄》則探討手抄本文化對一位詩人作品產生的巨大影響,並試圖揭示: 對作品與作者之間關係的傳統看法,在手抄本文化的情況中不僅不再適用,而且是一種幻象。讀者並不只是被動地闡釋作品,而是親自對作品進行塑造,並用自己參與創造的文本‘證明’他們的詮釋。”[注]Tian Xiaofei, Tao Yanming & Manuscript Culture: the Record of a Dusty Table, Seattle: University of Washington Press, 2005. 此據田曉菲《塵几錄——陶淵明與手抄本文化研究》,北京: 中華書局,2007年,頁16—18。書評參見Mei Zhu, “Book review: Tao Yuanming & Manuscript Culture: the Record of a Dusty Table”, China Review International,13-1, 2006, pp. 271-273. Ao Wang, “Book review: Tao Yuanming & Manuscript Culture: the Record of a Dusty Table”, Textual Cultures: Texts, Contexts, Interpretation, 1-2, 2006, pp. 179-182. William H. Nienhauser, Jr., “Book review: Tao Yuanming & Manuscript Culture: the Record of a Dusty Table”,Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews, 28, 2006, pp. 191-195. Cynthia L. Chennault, “Book review: Tao Yuanming & Manuscript Culture: the Record of a Dusty Table ”, The Journal of Asian Studies, 66-3, 2007, pp. 838-839. 王國瓔《書評: Tao Yuanming & Manuscript Culture》,《中國文哲研究集刊》第30期,2007年,頁399—402。Robert Ashmore, “Book review: Tao Yuanming & Manuscript Culture: the Record of a Dusty Table”, Harvard Journal of Asiatic Studies, 69-1, 2009, pp. 182-192.田晉芳《解構,豈能還原陶淵明詩人的本真——〈塵几錄——陶淵明與手抄本文化研究〉獻疑》,《學術界》2010年第2期,頁103—107;俞士玲《後現代中國古代文學研究方法的範例——評田曉菲〈塵几錄: 陶淵明與手抄本文化研究〉》,《九州學林》第29期,2011年,頁204—211;雷武鈴《新觀念下的古典研究之得失——評田曉菲〈塵几錄——陶淵明與手抄本文化研究〉》,《文藝研究》2011年第10期,頁128—135。在其研究梁朝的文學文化時,她專門分析了這個時期文本的生產與傳遞(textual production and transmission),包括寫書、抄書、聚書編目、類書的編撰、書籍在南北之間的流動,而這些書籍流動的“痕迹”勾勒出了梁朝文化世界的地圖。[注]Tian Xiaofei, Beacon Fire and Shooting Star: The Literary Culture of the Liang (502-557), Cambridge and London: Harvard University Press, 2007. 中譯見《烽火與流星——蕭梁王朝的文學與文化》,北京,中華書局,2010年。藉由對寫本時代文本流動性的强調,她將作者之外的角色和文本運作過程加入其中。於是,文本中的差異成了觀察文本運作背後不同參與者的切入點,我們來討論一下當前研究是如何展開這些問題的。

(一) 物質性與文本世界中的多種參與者

倪健(Christopher M. B. Nugent)近來將唐代手抄本文化與詩歌的傳遞過程放到了詩歌解讀的中心。[注]即Christopher Nugent的Manifest in Words, Written on Paper: Producing and Circulating Poetry in Tang Dynasty China一書(Harvard University Asia Center Press, 2010)。除了後文要詳細討論的麥大維的長篇書評論文之外,書評還包括Cong Ellen Zhang, “Book Review: Manifest in Words, Written on Paper: Producing and Circulating Poetry in Tang Dynasty China”, The American Historical Review, 116-5, 2011, pp. 1456-1457. Severina Balabanova, “Book Review: Manifest in Words, Written on Paper: Producing and Circulating Poetry in Tang Dynasty China”, 《中國文哲研究集刊》第38卷,2011年,頁306—312;Michael A. Fuller, “Book Review: Manifest in Words, Written on Paper: Producing and Circulating Poetry in Tang Dynasty China”, The Journal of Asian Studies,71-1, 2012, pp. 227-228. 黃庭碩《書評: Manifest in Words, Written on Paper: Producing and Circulating Poetry in Tang Dynasty China》,《新史學》第23卷第3期,2012年,頁229-239;吴晨《書評: Manifest in Words, Written on Paper: Producing and Circulating Poetry in Tang Dynasty China》,《唐研究》第18卷,北京大學出版社,2012年。他試圖展示寫本時代詩歌“異文”背後的運作過程。在他的眼中,抄寫者在詩歌傳遞中扮演的角色、記誦詩歌、口頭創作和口頭傳播,以及文集的編集都在創造着種種相關的意義。詩歌在從口頭表達轉化成文字的過程,存在着各種複雜性,詩人在吟誦之後將詩歌寫下來,對其加以修改,在朋友之間交流,並爲他人所抄寫。在這裏詩歌就進入另一個領域,被收藏、由親近之人或追隨者編成文集,當然也會出現訛寫,甚至僞作。也就是説,這些異文同樣也是“創造”意義的過程,而不只是“訛誤”,同時也是抄寫者、背誦者、吟誦者、文集編集者參與意義創造的過程。他從敦煌的詩歌寫本開始,認爲其中的異文可以提供一個關於唐代詩歌“生產”的切入點,因爲這些寫本提供的不是最終的“結果”,而是從記憶到口頭傳遞,再到寫作模式的實踐過程。在中古時期,記憶在文化和教育中被放置在一個重要的位置,記憶也就成了詩歌流傳和再造的基礎。同時,這個時期的詩歌與口傳之間有密切的關係,無論詩歌的創作,還是詩歌的流傳,很多都是在口頭的場合,而且口頭傳遞與寫作流傳之間並不衝突。

在麥大維(David McMullen)對他的批評中,將如何理解文本中的差異及其與文本傳遞過程中諸羣體的關係,轉化爲了另一個問題。即,這些差異及其背後的意涵,是否會削弱“作者”的權威,或者“作者”與文本之間的關係。而在麥大維看來,一旦文本的抄寫者承認詩作題名“作者”的權威性,同時試圖去追尋這種權威性,那麽文本中的差異就有了“正誤”之分,文本在校勘的意義上也有了等級之分。這種等級的差異又反過來,證明我們可以找到“作者”以及他的原本。[注]David McMullen, “Boats Moored and Unmoored: Reflections on the Dunhuang Manuscripts of Gao Shi’s Verse”, Harvard Journal of Asiatic Studies, 73-1, 2013, pp. 83-145.這樣的爭論也許是不可調和的,其關鍵在於,種種借作者之名所行之事,究竟要如何解讀: 是臣服於作者的權威,進而找到一種不斷回到作者意圖的可能性;還是被看作一種幻象,而幻象的背後則隱約着讀者、傳播者的身影。

只是如果我們暫時將關注點從“作者的權威”的爭論移開,而回到我們所面對的文本以及這些文本所能展示的限度在哪裏。同樣也以高適的詩爲例,解釋的起點可能來自閱讀時對異文的“驚異”,比如《高適詩集》中《宋中過陳兼》中的兩句,敦煌文書P.3862中作:“寧敢望霄漢,終然倦塵埃。人生各有命,且醉手中杯。”[注]此句校錄見徐俊《敦煌詩集殘卷輯考》,北京,中華書局,2000年,頁405。而今本中則記:“伊昔望霄漢,於今倦蒿萊。男兒命未達,且盡手中杯。”[注]此句對比見孫欽善《〈高適集〉校敦煌殘卷記》,《文獻》1983年第3期,頁36—37。如果將這個本子設想爲灌注了作者權威與意圖的文本,那麽我們就要通過區别作者真意與謬誤來掩蓋這種“驚異”,即,即使其中存在着相當大的差異,我們卻可以找到最接近作者真意的選項。比如,我們可以給出意義和典故上的解釋,説明 P.3862 中的用詞更接近“作者的原意”,但我們也許也需要解釋,爲何另外的一個句子被選擇,究竟是不存在其他文本,或者是有意的選擇。比如孫欽善指出的,在現存本作“遇”的地方,P.3862中則作“過”,[注]孫欽善《〈高適集〉校敦煌殘卷記》,頁36—37。似乎凸顯出有意的改動。無論我們將哪一個看作更接近作者原意的,卻也需要解釋另一個是如何形成的。在以往討論異文的研究中,爲了論證哪一種選擇更接近原本所使用的種種論證方式,比如“文意更通”,就將“作者”的意圖與文本內的一致性直接關聯,某個意義上,也就將“作者”轉化爲了文本的一種屬性;而援引典故,則顯然將“作者”想象成一位“讀者”,其他的著作成爲他寫作的來源;由於音近或形近而造成的訛誤的解釋方式,顯然也承認了抄寫者在其中的作用。文本選擇的形成是一個問題,它的被接收與再闡釋則是另一個問題,對兩者的堅持顯然都不只依靠對“作者真意”的堅信可以完成的。

但是當我們試圖將作者之外的角色與文本本身聯繫起來的時候,也會遭遇種種困難。还是以P.3862《高適詩集》爲例,它的背面是命書,寫到四十四歲就終止了,似乎並未寫完,就寫本的形態而言,很可能是用詩集的背面來寫作命書,但並未抄寫完成。所以在進入三界寺之前,這本詩集似乎到了一個對數術知識有興趣的人手中。讓我們回到詩集形成的那個“理想的時間點”,徐俊以爲是喜好高適詩的人有計劃的抄寫。[注]徐俊《敦煌詩集殘卷輯考》,頁392。我們可以通過高適在其他詩作中的敍述,比如《奉寄平原顏太守并序》得知,與唐代其他詩人一樣,高適也在參與整理自身的文集。但是從高適及其身邊之人整理的詩集到這個文本的過程中發生了什麽?這個寫本背後隱藏的抄寫者/整理者的身份如何?這種身份可以幫助我們理解他對待高適詩集的種種取向嗎?如果這個寫本確實如之前的研究者所指出,避諱嚴格,注意出闕,似乎也表示出最初整理者的身份取向。[注]徐俊《敦煌詩集殘卷輯考》,頁392。當這個寫本被用來抄寫命書的時候,它作爲詩集的意義是已經終結了嗎?還是説,它作爲一個詩集和術數書共存的文本繼續延續着意義。即使以最爲簡化的方式劃分,這個文本上也層累的堆疊著最後那位對術數有興趣的寫本擁有者、將這些詩形成集子的個體/羣體,以及高適的選擇和意圖,我們有可能將其層層剝離嗎?比如,一位對數術有興趣的讀者會選擇接受怎樣的詩集,這個問題也許對研究高適本身並不是最重要的問題,但不解釋這個問題,我們卻又對高適無從談起。這是一種雙重的困境,我們從寫本出發,直接將寫本乃至異文與具體的羣體和運作之間聯繫確實困難。但是異文放在文本運作的社會語境下,原有的“作者意圖”的解釋卻也不再足夠。在回應這種困境之前,讓我們來到其中的兩方,即“作者”和“讀者”。

(二) 誰/什麽是“作者”

由此我們再回到作者性的問題,作者被看成文本的創造者,作者性則被理解爲寫作者與文本之間的强烈關聯。當然在中國古代社會中,“作者”及其社會文化意涵不一定與單個創作者必然相關,但個體作者對於作品的影響和控制依然是研究者常用的分析角度和閱讀體驗。

宇文所安(Stephen Owen)基於佚名作者詩作的分析指出,在對中國詩歌的解讀中,需要不再把“作者”看成可以被證實的歷史事實,而將其視爲文本屬性和一種閱讀文本的方式,以及文本演化史的一部分。也就是説,他並非關注作品是否“真的”由某位作者所創作,當某部作品被稱爲是某位作者的作品時,作者作爲一種屬性,就被賦予了這個文本。即使是被稱爲“佚名”的作者,也是一種屬性。這種屬性構成了文本與更泛的社會文化互動的中介。具體的作者,賦予了文本解讀一種具體“語境”,而我們需要反思文本解讀的傳統是如何基於這樣一種語境的建構逐漸建立起來的。[注]Stephen Owen, The Making of Early Chinese Classical Poetry, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2006. 此據胡秋蕾、王宇根、田曉菲譯《中國早期古典詩歌的生成》,北京,三聯書店,2012年,頁257—309。同時,宇文所安還强調在中文中,作者(author)和權威(authority)兩詞没有必然的聯係,因此如何理解文本中的敍述者和作者的關係,成了一個重要卻複雜的問題。兩者之間的分合,爲作品本身構建出一種文化的語境,既提供了更多的寫作可能性,卻也就意味着,研究者需要更爲複雜的解讀技巧。敍述者和作者之間的張力,與前面提到的“賦予”過程一樣,在文本中發揮着串聯和整合的功能,本身也就成了文本敍述的一部分。因此,中國的“作者”不會“死去”,因爲“作者”已經成爲一個必要的功能系統,没有關於作者的文化敍事,很多的詩歌文本就變得不可讀。

但是如何在作爲文本功能的“作者”和作爲寫作者(也是行動者)的個體/羣體之間展開解讀的敍述呢?在《晚唐》一書中,宇文所安遭遇了解讀李商隱詩歌的謎題。他反思以往對李商隱詩歌的隱喻式的解讀,這種隱喻式的解讀往往將詩作與寫作者特定時期的特定政治意圖相聯繫,進而與寫作者人生中經歷的政治事件相聯繫。然後,又根據這些政治事件來決定這些詩歌寫作的時間。這是一種不斷在自我循環的論證方式。因此宇文所安認爲,在泛的意義上,尋找李商隱詩篇背後的“生平事實”的努力不僅是無望的,而且是不重要的。作者與詩歌中所表達的“激情”之間有複雜的聯繫,個人的情感經驗、“詩意的激情”、詩歌文本所創造的角色,這些可能性在閱讀的過程中都難以區分,因此需要更爲重視文本的運作,解讀詩歌本身意義形成的過程。[注]Stephen Owen, The Late Tang: Chinese Poetry of the Mid-Ninth Century (827-860), Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2006. 此據賈晉華、錢彥譯《九世紀中葉的中國詩歌(827—860)》,北京,三聯書店,2011年,頁326—348。亞歷山大·比克羅夫特(Alexander Beecroft)在宇文所安論述的基礎上,强調作者性是一種歸屬於文學文本的屬性。它反映了在爲文本提供基礎或語境時,試圖將其寫作或展演指向一個特定的個體,無論這個個體是真實的還只是一種假設。而關於其寫作或展演過程的敍事再現是一種特定範疇的關於作者性的證據。[注]Alexander Beecroft, Authorship and Cultural Identity in Early Greece and China: Patterns of Literary Circulation, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, p. 16.只是個體作者試圖介入與控制自己作品的敍事是否只能被視爲一種再現?麥大維顯然並不同意,他關於中古中國詩人“立言”和以詩求“身後名”的分析,也彰顯出這個時代作者羣體的自我意識以及社會文化中對作者權威的認知。[注]David McMullen, “Boats Moored and Unmoored: Reflections on the Dunhuang Manuscripts of Gao Shi’s Verse”, pp. 92-105.這樣的路徑也在提醒,作者及其權威也被看作是社會和歷史的造物。在解讀中,意味着不同時期和不同羣體之間,“作者”的意義也會有所差異。在個體寫作者和文本之間的穿梭徘徊,只有依靠對作者性與權威之間關係的歷史性認識才有路徑可循。陸威儀(Mark Edward Lewis)在其著作中展示出早期中國寫作與權威之間更爲複雜的關聯,以及外在的其他力量,包括宗教、政治和師授。[注]Mark Edward Lewis, Writing and Authority in Early China, State University of New York Press, 1999.而柯馬丁(Martin Kern)則對早期中國作者的起源提供了一個更爲複雜的歷史圖景,以爲在戰國的知識語境下,在六藝的文本和禮儀實踐中,没有作者的立足之地。《詩》和《易》中,作者的缺席都不是缺點,而是其文本和傳統權威的一部分。而《五經》變成需要作者的文本,孔子被重構成作者的形象,不可能早於漢代。而個體作者出現關鍵性的文本和“作者”在於司馬遷,司馬遷在其著作中創造出了之前個體作者的形象,又以自身的苦難將自己强化爲《史記》的個體作者。但是“作者”的成立並非是司馬遷個人的創造,其深層的原因在於帝國對於文本傳遞的意義,因而,他强調,作者是文本和帝國的功能。[注]柯馬丁《孔子: 漢代作者》,《從遊集: 恭祝袁行霈教授八秩文集》,北京,中華書局,2016年,頁104—133;又《〈史記〉裏的“作者”概念》,柯馬丁、李紀祥主編《史記學與世界漢學論集續編》,臺北,唐山出版社,2016年,頁23—61。不過,試圖將作者性從個體的形象抽離的過程,不僅區别了抽象的“作者”功能性分析與具象個體的經歷、思想和情感,而是剝離出了個體的生活世界、文本的功能和結構、思想或文化所編織的意義網絡,每次試圖聯繫“作者”與文本的過程都需要在此之間來回。而被剝離的每個層次,在現有的研究路徑中,都可以成爲一個自足的小世界,前面所述種種複雜性都被放置其中。我們稍後會再次回到這個問題。

另外,“作者性”當然是一種權威,但我們卻不能將其本質化,進而將認識限制於某個時代是否有作者的權威,而需追問這種權威如何形成,我們又用“作者的意圖”遮蔽了哪些聲音,甚至簡化了哪些理解的可能性?這種追問應該既是文本性的,也是歷史和社會性的。比如,是作者意圖對文本的實際影響,還是作者作爲一種理念或者符號象徵性的在文本實踐中的作用,是否可以截然兩分。當我們嘗試解讀權威建立的過程,權威所施加的對象顯然不能被忘記,因此如何理解讀者其實也是理解“作者”及其所謂“權威”的關鍵。

(三) 讀者意義的彰顯

顯然“讀者”聲音的重要性日漸凸顯,但如何找尋到讀者的聲音,卻依然是個困難重重的問題。我們來討論羅秉恕(Robert Ashmore)的研究,[注]即Robert Ashmore, The Transport of Reading: Text and Understanding in the World of Tao Qian (365 - 427), (Harvard University Asia Center Press, 2010)一書,除了後文將討論的田曉菲的書評之外,書評還包括Nicholas Morrow Williams, “Book Review: Reading Tao Yuanming: Shifting Paradigms of Historical Reception (427—1900) by Wendy Swartz; The Transport of Reading: Text and Understanding in the World of Tao Qian (365—427). by Robert Ashmore”, China Review International, 18-3, 2011, pp. 294-306. William H. Nienhauser, Jr. “Book Review: The Transport of Reading: Text and Understanding in the World of Tao Qian (365—427)”, Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews, 33, 2011, pp. 192-195. Rudolf G. Wagner, “Book Review: The Transport of Reading: Text and Understanding in the World of Tao Qian (365—427)”, The Journal of Asian Studies, 73-1, 2014, pp. 211-212.他試圖强調“讀”(read)在理解(understand)中的核心意義,對“讀”的强調也就意味着試圖重塑當時讀者們的“語境”。在羅秉恕眼中,陶淵明是一個極好的例子,因爲他是一個讀書人型(readerly)的詩人,而當時的讀者性(readerliness)對他的影響是關鍵性的。

除了羅秉恕之外,田菱(Wendy Swartz)也將讀者問題放在研究陶淵明的核心。[注]Wendy Swartz, Reading Tao Yuanming: Shifting Paradigms of Historical Reception, Harvard University Asia Center Press, 2008.中譯見《閱讀陶淵明》,臺北,聯經出版公司,2014年。他们的著作恰好構成了問題的兩面。田菱提醒我們,後代的編輯者或者讀者塑造“作者”的過程並不僅是一個無意或者隨意的過程,這也是一個“正典”形成的過程。她將目光從作者的意圖,轉移到讀者對“作者”的接受和解讀。在這個過程中,“作者”的個性和生活史被作爲解讀的重要組成部分。田菱的問題之所以重要,是因爲她指出了,我們並非僅是通過傳記中記載的作者生平和我們對作者個性的理解去理解文學文本,相反,對文學文本的解讀一直在重塑我們對於作者生平,特别是作者個性的想法。這也成了將宇文所安所提及的“作者屬性”具體化的過程,作者作爲價值批評的標準,價值批評的標準又構成了我們現有的價值基礎。

羅秉恕則試圖探尋一種在陶淵明的時代語境下解讀陶淵明的方式,而在他看來,“讀者”是解讀的關鍵,既包括作爲讀者的陶淵明,也包括陶淵明的同時代讀者,而探索的線索是對儒家經典的解讀,特别是《論語》。陶淵明對經典的閱讀並非新知,要討論一個時代中閱讀者的世界有兩個相互關聯但又不完全一致的路徑,一則是勾勒出時代的閱讀傾向,二則是試圖迫近個體閱讀者的世界。羅秉恕先藉由這個時期《論語》注疏的解讀,希望勾勒出此時代對《論語》的理解。在此之前他已經通過重構“隱逸”和“儒學”的關係,强調隱逸不簡單是對儒學意識形態的反抗,隱逸的意義需要在儒學經典中去尋找。他嘗試建立的理解基礎是,六朝寫作的審美和價值與經學傳統之間没有截然的斷裂,因此對文學的理解也需要放在經學的脈絡之中。他認爲,在六朝評注者看來,聖人的語言顯然在語境與超越語境的“微言大義”之間拉扯,這可以作爲詩作解讀的參考。

在此之後,羅秉恕將從時代人的閱讀世界轉入到陶淵明的文本,詳細解讀了五首以《論語》作爲“對話文本”(interlocutor text)的陶淵明的詩作,特别是《癸卯歲始春懷古田舍》。關於《癸卯歲始春懷古田舍》是質疑聖人的言論,還是與聖人更爲深層之對話,爭論頗多,兩面之解讀證據都已相當豐富。羅秉恕在研究上的推進,與其説是在其提出的解讀新説之上,不如説是他試圖將這個解讀放到之前對六朝《論語》注疏的背景之中,展示出質疑和對經典意義的追尋如何在讀者的世界中衝突而最後構成閱讀世界的運作。但羅秉恕似乎跳過了幾個關鍵環節,比如如何用王弼、何晏、郭象的注釋復原那個時代對經典的整體理解?他們的理解與陶淵明的解讀之間,應該采用什麽樣的策略進行分析,是否需要更爲重視其中的差異?陶淵明在其詩文中對於經典的表達,是在怎樣的情景和語境下出現的,這樣的態度表達了對其日常閱讀體驗怎樣的使用?在這裏兩種不同的路徑再次展開,即,第一,如何復原其閱讀的世界,第二,如何勾勒閱讀的世界與其寫作世界的互動。

但一個重要的問題是,當我們試圖探索一個閱讀者的世界時,將閱讀視爲實踐,也就意味着作者/讀者的經歷和生命歷程在這個過程中扮演着角色。於是,我們再次回到了宇文所安提出的困境,只是問題的主體轉化爲了讀者。要如何理解讀者的經歷在其閱讀中的作用。這種經歷不僅是個體性的,生命歷程的某個階段也可以成爲一種具有更泛解釋力的“語境”。比如早年的童蒙教育,服喪、致仕之後的生涯,但是將生命歷程的某個階段作爲一種語境,卻可能意味着解讀時需要重視其中的“斷裂”,每個階段與其他時期的閱讀和寫作是否有差異?這都是羅秉恕尚未回答的問題。

此外,田曉菲在其書評中問了一個極有趣味的問題:“我們最後要問的,是具體到被顏延之稱爲‘心好異書’的詩人陶淵明自己,都在讀一些甚麽樣的書?除了《論語》《老》《莊》之外,陶淵明對‘五經’應該是熟悉的,雖然他在詩裏對五經的應用基本上限於《詩經》而已。值得注意的是,陶集中惟一以讀書爲題目的組詩並不是任何‘聖賢書’,而是《山海經》以及《穆天子傳》。”[注]田曉菲《書評: Robert Ashmore, The Transport of Reading: Text and Understanding in the World of Tao Qian (365-427)》,《中國文化研究所學報》第54期,2012年,頁365。也許這個問題應該進一步這樣追問,爲何寫作者有時化用自己的閱讀,卻並不清晰在文字之中表明,有時强調自身的閱讀,但卻不明確指出書名,又在什麽時候清晰地指明自身閱讀的對象。有關這一點,其實朱自清早就已指出:“從讀者的了解或欣賞方面説,找出作品字句篇章的來歷,卻一面教人覺得作品意味豐富些,一面也教人可以看出那些纔是作者的獨創。固然所能找到的來歷,即使切合,也還未必是作者有意引用;但一個人讀書受用,有時候卻便在無意的浸淫裏。作者引用前人,自己盡可不覺得;可是讀者得給搜尋出來,纔能有充分的領會。”[注]朱自清《陶詩的深度——評古直〈陶靖節詩箋定本〉》,《層冰堂五種》之三,此據朱自清《朱自清説詩》,上海古籍出版社,1998年,頁229。一個寫作者在文字中轉化爲讀者顯然也是一個展演的過程,陶淵明在詩歌寫作中以第一人稱模擬歷史人物的口吻,[注]大立智砂子《陶淵明の假托詩における一人稱表現——詠史詩および“形影神”を中心として》,《中國文學研究》第33期,頁14—28。已充分説明其如何使用文字作爲自身展演的方式。他的有意選擇與無意識的寫作習慣都值得探索。於是我們再次從讀者回到了展演自身的作者,如同異文的多樣與變化,其背後的各種角色,牽連、轉化,我們不斷在各種可能的角色之間來回拉扯。[注]見程蘇東《寫鈔本時代異質性文本的發現與研究》,《北京大學學報》2016年第2期,頁148—157。

(四) 回到如何閱讀文本

讓我們回到《塵几錄》,田曉菲在追問如何解讀“異文”時,嘗試讀到一個被後人不斷生產和創造着的“作者”,在後代的編輯者試圖去決定“異文”的過程中,不同的解讀方式都被納入其中,包括“作者的意圖”、作者的生平,於是這些想象的權威重新塑造了作者。“真”與“僞”之間的兩分變成了想象與歷史之間的隱喻。於是問題的重點,從作者原有的文字到底是什麽,變成了編者和讀者爲何選擇某些異文而拒絶其他異文?這種選擇是個體性的,還是在更爲泛的社會文化語境下有其根源?但是需要强調的是,將某個異文作爲獲得“作者真意”的關鍵證據,必然是一種不斷堆積的文化敍述。田曉菲試圖給我們提供兩條相互交織的路徑,反思後代對“原意”的創造,同時試圖回到寫作時代的語境下加以理解。

在試圖破裂這一切之後,對異文的解讀不再是一種權威性的解讀,而變成了一種在“作者”與解讀者之間不斷的對話過程,在這樣的解讀中,文本本身“字裏行間”的意思與加諸其上的種種意涵和價值體系被逐漸剝離開來,分析這種“加諸”的過程,也成爲一種重新解讀的過程。異文的解讀提供了一個極好的切入點,去反思我們應如何解讀文本中的差異,而其帶來的思考,也逐漸會擴展到異文之外。

但其遭遇的質疑和挑戰也意味着,原有的“正/誤”與“作者權威/其他參與者對原意的破壞”聯繫的模式,基於一套從經驗到理論的邏輯系統,背後是一種文本傳遞的社會想象。即使我們指出其中想象的理論根源或經驗基礎,或者能層層剝離其造成的過程,但在回到經驗的證據時,新的邏輯卻也無法提供一套超越原有解釋的,更接近經驗證據,且能一以貫之的解釋模式。不過,我們也許不需要將異文與某種羣體、權威乃至文本運作過程必然相關聯,若以異文爲中心,會發現文本的運作過程及其對應的實踐者中可能的種種轉換和錯位,即,其實本來就無法將差異落在某個特定的文本角色身上,不論是作者,還是其他的參與者。同時,異文的存在,也挑戰了文本世界的自足性,我們似乎無法在一個純粹文本性的世界裏,描述異文的起源和運作過程,也使得我們在文本、文本的社會運作和文化的意義之網之間徘徊。於是被描述爲文本產生乃至運行過程中的各種角色(作者、讀者、抄寫者等),本身就分化爲兩個世界,或者是文本運作過程中的行動者和社會網絡的構成者,或者是文本功能的一部分,但是異文的解釋在兩個世界裏都無法自足成立,但是如何將兩者連接,卻又是尚未回答的問題。

四 “差異的閱讀感”的意義

前文所討論的“神異”和“異文”,雖然它們再次對應回了前文所引《公羊傳》的論述,即“異辭”和“異事”,就如前文對異辭和異事的分析,若嚴格而言,其語義顯然有所差異,語義的差異甚至可以指向一種分析維度上的差異。在這裏我們可以借用阿諾德·戴維森(Arnold Davidson)的分析框架,他對卡洛·金兹伯格歷史學著作的討論中將歷史學的解讀和寫作區分爲三個維度: 知識論的維度、歷史學的維度和文本(文學)的維度。[注]Arnold Davidson, The Emergence of Sexuality: Historical Epistemology and the Formation of Concepts, Cambridge and London: Harvard University Press, 2001, pp. 142-177.他在分析歷史學證據的解讀時實際上將解讀和歷史學的寫作視爲一個連續的過程,而本文則試圖剝離出“讀”的過程。“神異”實際上指向對當代歷史學家的知識論的偏離,卡洛·金兹伯格曾將相關的主題稱爲“不存在的實體”(nonexistent entities),[注]Carlo Ginzburg, “Checking the Evidence: The Judge and the Historian”, p. 82.在這裏卡洛·金兹伯格提及的神異是歐洲歷史中國王的聖觸。明確地指出了其基於知識論的存在論意義。而異文則是指向文本的維度。維度這一借自數學和物理的術語,本身代表着參數的獨立性,而在這裏也就意味着知識論、歷史學和文本之間的獨立性。但是前文的討論試圖展示的是,在對知識論維度上“差異”和文本維度上“差異”的討論,目前呈現出相似的“困境”。對“神異”的解讀,指向這樣一個問題,即,當文本記載與現代研究者“常識”和“經驗”有差異時,我們如何理解它們?這種理解的困境,既根植於古今的差異,也根植於信仰和世俗化理性的差異之中。前文所展示的討論路徑,通過强調這種“異”根植於某個社會羣體自我價值體系和羣體意識的創造之中,試圖彌合古今、神聖與世俗之間的差異。這種路徑的第一步是指出,我們也許無法理解這些記載本身,但是我們卻可以展示一個可理解的“社會模式”,社會羣體及其運作過程被視爲通約古今的基本路徑。但是如果過度强調社會羣體內部話語的獨特性,卻會造成對文本的不可解讀,因此又需加上更爲泛的社會網絡,以展現信仰羣體與一般大衆之間的社會關聯。這種關聯構成了在當時的語境下解讀“神異”文本的可能。第二步,並通過對記載中文化辭彙的整理展示出當時的文化語庫,同時强調文本的敍事是社會記憶,而非社會事實本身。文本爲基礎的文化語庫差異,決定了“異”的存在,而可理解的社會性模式,則使得“異”可以被解釋。這種解釋的困境,在於對社會性模式的發掘,也要基於對文本的理解,於是,基於同一個文本,我們既要發現可解讀的社會模式,也要發掘出社會羣體內部的記憶傳遞。到了這個時候,原有的古今差異、信仰和世俗化理性的差異不可避免的回歸。這種既呈現出“異”的獨立性,也要給予其可理解的基礎。於是,只能創造出一個社會和文本對應的鏡像,而兩邊都講述同一個身份羣體與敍述差異運作的故事。異文的解釋試圖從“作者權威”之下的正誤之分中挣脱出来,而進入一個文本社會運作的複雜世界,異文的基礎在於這個世界的多樣性所產生的種種可能。但是如何解釋其具體運行的過程以及與此相關的意義產生過程,卻陷於兩難的困境中。文本社會運作的模式難以直接從文本證據中證實,但是回到文本本身整體功能性的解釋,也已不可能。這兩種模式呈現的衝突,如果放到歷史寫作者的解讀過程中,“異文”體現的是遭遇文本的最初過程,即文本本身的確定性,能提供一種基本的意義,而“神異”,則是對此意義的理解,與寫作者的經驗和常識世界之間的溝通和協商。但從一種線性過程的角度,可將兩者視爲有先後之别,但在實際的實踐過程中,兩者顯然是不斷交匯的過程,如果我們的經驗世界質疑記載的意義,我們顯然會去懷疑文本的確定性。而這兩個不斷交匯的過程,顯然遭遇到了類似的困境,而最後困境呈現的方式卻走向了兩端。其一是偏移於現代社會常識的異質閱讀感,對其的解釋試圖恢復一個社會的存在,在這裏所謂的“社會記憶”概念被納入,這種文本被理解爲在一個合理的社會中由於文化的意義,而對社會記憶的創造,文本敍述背後的模式則又能反映社會實態本身;其二則是如何解釋不同文本之間的差異,我們需要將其理解爲一個社會性文本運作過程,但是將文本運作中的社會角色視爲文本本身的屬性,也是相當有誘惑力的選擇。在這裏,社會不再是爲了解釋閱讀文本時產生的異質感而存在,文本和社會在交互之中複雜了彼此的世界,它們可以是獨立的世界,解釋時可以視作彼此的投射。也就是説,在遭遇文本並獲得意義進而進行解釋的過程中,我們需要不斷拆分出文本和社會性的世界,但在最後又需要提供一個一以貫之的解釋。於是,我們需要追問的問題變成了,這樣的困境是如何產生的?而問題的答案則在歷史學的維度之中。

如果我們將知識論和文本的维度上遭遇的差異,暫時統稱爲解讀歷史文本所產生的“異質感”,那麽在歷史學的維度上,就需要追問: 其一,閱讀中的“異質感”是怎樣產生的,它爲何被判斷爲“異”;其二,解釋模式是如何建立的。異質感往往被認爲是歷史研究者“自然而然”產生的體驗,但是,所謂閱讀的異質感也可以被理解爲是“現代”歷史學的造物,按米歇爾·德·塞托(Michel de Certeau)所言,它建立於史實與虛構的區别之上:“這並不意味着歷史只表述實情。史學家從來不敢如此妄言。應該説,文獻批評是幫助學者剔除‘故事’(fable)裏謬誤的工具。史學家通過甄别故事中的假象来獲得領地。他考掘語言來獲得學科的一席之地。歷史學者仿佛涉足於社會層疊交錯的講述(一個社會現在或過去的講述),他們致力於清除‘假’而不是建立‘真’(le vrai),或者説,歷史學者是在認定謬誤的過程中還原真相的。……在歷史分析(文獻的審查和比較)和詮釋(歷史研究的結果)過程當中,技術性論述能夠斷定虛構話語中特有的謬誤,由此,史學自覺以事實的名義進行闡述;根據自身的標準,史學將兩種話語區别開來,一是科學論述,二是虛構的故事;既然史學的對立面(虛構)被認爲是虛假的,那麽與事實相關的史學便成爲可信的言論。”[注]Michel de Certeau, Histoire et psychanalyse entre Science et Fiction, Paris: Gallimard, 1987, pp. 66-67.譯文見邵煒譯《歷史與心理分析——科學與虛構之間》,北京,中國人民大學出版社,2010年,頁1—2。譯文有所改動。另,筆者使用的法文本與譯本在篇目順序上有所差異。按照這個説法,對一種文本異質性(虛構)的創造性發現,奠定了史學寫作本身科學性的基礎,也就意味着現代歷史學的解讀技術成爲一種“去異”的工作,在文本的層面,意味着惟一的“真實”記載會在衆聲喧嘩之中經由批判而產生唯一的文本記載,在社會的層面,則意味着記載所敍述的“事實”需要與理性認識批判的結果相一致,這一點顯然已與前文的論述聯繫起來。去異的文本批判技術的“迷人”之處,在於它奠定了科學的歷史學的客觀性,即通過這一技術將歷史文本中的呈現最終對象化爲歷史事實。但這一技術的核心卻建立在通過閱讀驅逐“虛構”的那一個時刻,或者説,它的表達方式是以“批判虛構”作爲了呈現事實本身。如何闡釋或理解那個時刻成了探討歷史學合法性边界的關鍵。而知識論和文本維度上遭遇的“差異”都在歷史學的維度上被納入了這一建立“真實”/驅逐“虛構”的運作過程中。

按照前述的思路,中國史研究領域閱讀異質感的產生,當然與現代歷史學在研究地域上的擴張相關,但是這種擴張遭遇“地方”的對象與知識體系所能激發的複雜性也不能被低估。比如,1890年沙畹(Émmanuel-Édouard Chavannes)翻譯的《史記》第1卷出版,[注]Émmanuel-Édouard Chavannes, Les Mémoires historiques de Se-ma Ts’ien traduits et annotés, vol.1, publication encouragée par la Société asiatique, Paris: E. Leroux, 1895.在當下的學術史回顧中認爲,沙畹在其《史記》翻譯中對《尚書》中堯舜禹記載的思考,開啓了之後對中國歷史文本批判的“典範”性話題。他根據堯舜禹等記載的整齊形式,認爲這些模範人王的傳説,大都屬後人僞造。卻又以爲,《尚書》中部分非爲真本,但除去這些部分,司馬遷對此書的重視是應該的。他認爲,司馬遷没有忽視任何現代歷史學家會視爲依據的文獻,《史記》對於這些資料的保存也奠定了《史記》本身的可信性。[注]Émmanuel-Édouard Chavannes, Les Mémoires historiques de Se-ma Ts’ien traduits et annotés, vol.1, .pp. ⅰ-ⅵ.張達先生援引沙畹的學生戴密微(Paul Demiéville)的論述,指出沙畹在歷史觀念上追隨“歷史主義”和“科學主義”。之後,張先生對此又有進一步的闡發,并指出从兰克到魏茨(Georg Waitz),再到莫诺(Gabriel Monod),再到沙畹的思想谱系。[注]張達《沙畹——“第一位全才的漢學家”》,《史家、史學與現代學術》,桂林,西師範大學出版社,2008年,頁146—149。在這樣一個觀察視角下,可以將沙畹的作品視作科學的歷史學與中國古代的歷史文本的遭遇,進而將中國古代的歷史文本作爲解讀對象而產生的批判性結果。不過,張達先生近來在訪談中進一步展開了沙畹思考的複雜性:

沙畹譯注《史記》的再一獨特之處是對《史記》中的史料種類和文本範疇做了批判性區分。沙畹在緒論開篇就將《史記》定性爲存在兩千年的一部中國史書。到了結語部分,沙畹再次强調,我們將《史記》的成書看作是一樁事實(un fait)。《史記》之所以成書這一事實,真正原因是由於司馬遷先把不同時代不同來源的諸多類型史料匯成一雜纂(un mélange),再如下分解和使用這些材料(ces matériaux): (一) 他將他本人的見解與同時代人和前人的看法區别開來;(二) 他對不同性質材料作出分門别類區處條理,而後組合之成爲整體,賦以具體形式(la forme)。[注]《張達專訪: 沙畹與法國現代漢學》,“澎湃新聞”,2015年2月14日。

正因爲“材料”和“形式”的區分,沙畹得以展開司馬遷所使用的史料和司馬遷自身寫作之間的複雜性。在這裏,並非僅僅是對“非事實”的批判,而呈現出一種張力,張力在文本中的“虛構”與史家的文本之間。對這種張力的探尋,呈現出區分的策略,即材料與史家整理的形式。材料的虛構性,在於其“完全整齊的形式”,而史家的可信度,則取決於他對不同來源、不同類型資料的整理而賦予整體的形式,形成呈現“歷史真實”的史家文本。沙畹在這篇序言中不僅試圖將司馬遷的《史記》作爲可利用的“檔案”,也將司馬遷視爲現代歷史學的“先驅性典範”。在這裏歷史學家的解讀和寫作被以材料和形式的方式區别開來,批判是對材料的整理,而將其轉化爲研究的對象,而最後被整理而成的整體形式即成爲歷史學家呈現的事實。

沙畹的解讀,既可視爲現代史學對中國“傳統”經史文本的批判性剝離,也可視爲一種跨文化的閱讀體驗。但是這樣的閱讀體驗,並不能簡單地視爲漢學家帶着自身的文化背景和學科訓練在東方歷史文本中的旅行。在這一過程中,“本土文化”及其文本顯然不只是對象,但它扮演着何種作用,卻也依然在爭論之中,[注]相關的討論可見Philip Wagoner, “Precolonial Intellectuals and the Production of Colonial Knowledge”, Comparative Study of Society and History, 45-4, 2003, pp. 783-814. Thomas R. Trautmann, Languages and Nations: The Dravidian Proof in Colonial Madras, University OF California Press, 2006.也就意味着跨文化的閱讀經驗不完全是單向的。如果我們將其理解爲文化互動所造成的異質感和反思,那麽在沙畹這裏,中國古典的文本遭遇文獻批判的價值取向。什麽是可靠的史料取決於資料的來源和呈現的形式,從而在此基礎之上可以對資料進行剝離。閱讀的異質感爲批判方法所馴化,進而被區分爲可信與不可信的兩端。但這種批判的底限在於,如何不徹底摧毁中國文獻的價值,即漢學之基礎。[注]例證可見理雅各和翟理斯的爭論,翟理斯(Herbert A. Giles)試圖秉持着極端的批判精神,證明關於老子的記載是後漢時期的僞造物,理雅各即進行反駁。Herbert A. Giles, “The Remains of LaoTzu Retranslated”, The China Review, 14, 1885-1886, pp.231-81. James Legge, “A Critical Notice of ‘The Remains of Lao Tsze, Retranslated’ by Mr. Herbert A. Giles”, The China Review, 16, 1888, pp. 195-214. 見N. J. Giradrot, “Finding the Way: James Legge and the Victorian Invention of Taoism”, Religion, 29, 1999, pp.107-121.如前文所言,如果將此過程,想象爲在歐洲的東方學家將科學歷史學的批判路徑移植到其他地域的歷史文本的過程,那麽它就是一種雙重異質性的創造,既是現代對古典的,也是西方對東方的。但是,批判所基於的思想資源,卻又根植於原有地域本身的知識爭論之中,這顯然在創造出一種現代/古典、東方/西方的混合物。另一方面,東方本身的知識意義也在決定東方學的價值,因此批判的邊界需要設在哪裏也是重要的問題。於是,司馬遷作爲一個帶有現代意義的歷史學家的形象,成爲了解決之道。作爲“試金石”的司馬遷必須要成爲哈羅德·布魯姆(Harold Bloom)意義上的拉伊奧斯(Laius),[注]Harold Bloom以俄狄浦斯爲喻,來討論寫作者與之前文學傳統之間複雜的關係,見Harold Bloom, The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry, Oxford University Press,1973.中譯本見徐文博譯《影響的焦慮》,北京,三聯書店,1989年。他在文本傳遞者的眼中呈現出雙重的意義,既是被批判的文本,又是建立史學價值的史家典範。[注]值得注意的是,白樂日(Etienne Balazs)曾在其論述中提出了一個值得重視的問題,即司馬遷的《報任安書》爲何没能打動沙畹,但是白樂日試圖用中國的官僚特質來解釋這個問題。見Etienne Balazs, Chinese Civilization and Bureaucracy; Variations on a Theme, translated by H. M. Wright, edited by Arthur F. Wright, New Haven: Yale University Press, 1964, p. 14.如同拉伊奧斯既是被弑之父,又是在舞台中央的父亲的鬼魂。同時,古典史學家作爲典範,卻也以他爲中心構築了材料和最終整體形式的差别。現代史家如何將古典史家既作爲典範,又作爲批判的對象,成了關鍵問題。這個問題顯然體現在沙畹的作品之中,亦即,保羅·利科(Paul Ricoeur)所洞見的,史家作品之客觀性,卻需要史家將自身主觀性在面對文本時進行割裂。[注]Paul Ricoeur, History and Truth, translated by Charles A. Kelbley, Evanston: Northwestern University Press. 1965.在這裏體現爲,通過現代/“西方”之“文獻批判”分解/重建歷史/東方文本之意义,卻在本身也就分裂了現代歷史學家/東方學家之身份認知。關於文本的批判在文本和歷史學家之間展開,文本可能是虛構,而歷史學事實的成立則基於歷史學家的技藝。就閱讀而言,這樣的模式將閱讀的異質感,展示爲一個互動的過程,即,通過歷史學家的技藝,辨别出文本中的差異,而最後得以重塑。批判技術的意義在於將研究對象轉化爲客體,也將研究者轉化爲客觀的,同時,也隔絶了作爲材料的史料,和作爲表現的史家敍述,但是批判的困境本身在於,往往批判本身就構成了史家的唯一敍述。

科學歷史學在東亞世界中的建立,與本土精英羣體将其理念的內化密切相關。這一內化伴隨着激烈的爭論,也就進一步創造了本文化精英作爲歷史學家的自我認知。但是他們所使用的批判技術,顯然是“外來”和“本土”傳統交纏而成。日本和中國的歷史學家對於中國古代早期歷史的批判和反思,大約就是這樣一個過程。因此這裏關注的不是他們將哪些文本或文本中的哪些記載批判爲“虛構”,而是他們如何解釋“虛構”的產生。白鳥庫吉以儒教和道教之别延伸到社會分層,討論傳説人物歸屬。[注]1909年白鳥庫吉在《東洋時報》上的《中國古傳説的研究》(《支那古傳説の研究》)一文以《尚書》中對堯舜禹事迹的記載截然有别,其名字也只是寄托理想之美稱,認爲堯舜禹是先民創造出的人格化理想人物。至於其創造的思想背景,堯舜禹是統領中國上層社會思想的儒教的體現,三皇五帝是統領民間思想的道教崇拜的體現。在此解释的背後有三點頗值得措意,其一,在將過度類型化的經學文本歸於傳説的論述中,其根基在於,什麽能作爲可信的“史料”,而一種內在化的閱讀異質感產生了,經學文本的權威被其敍述的特質所摧毁;其二,用名字的意義證明其作爲理想化人物;其三,將傳説的創造及其時間線索與歷史中的思想學派相聯繫。(見白鳥庫吉《支那古傳説の研究》,又《〈尚書〉の高等批評(特に堯舜禹に就いて)》,《白鳥庫吉全集》第八卷,東京,岩波書店,1970年,頁381—398。)對此的討論可見錢婉約《“層累地造成説”與“加上原則”——中日近代史學之古史辨僞理論》,《人文論叢》1999年,頁436—447。內藤湖南則以戰國諸子學派競爭爲傳説造作的羣體背景。[注]1921年內藤湖南的《尚書稽疑》一文,將《尚書》諸篇形成的歷史過程與其中內容的造作過程以及背後的學派整理出一個圖景。雖然內藤湖南的知識和方法來源與白鳥庫吉頗有差異,其被認爲更爲接近中國傳統語境的解讀,進一步将學派思想背景看作知識起源的核心,但卻也没有再强調思想的社會分層。(見《內藤湖南全集》第7卷,東京,筑摩书房,1970年,頁9—23。)顧頡剛則進一步將傳説造作與時代政治合法性的塑造相聯繫。[注]1923年5月《努力週報》增刊《讀書雜誌》上發表顧頡剛的《與錢玄同先生論古史書》,見《古史辨》第1册,上海古籍出版社,1981年,頁59—65。近來的(轉下頁)論説的核心不在於是否作僞,而在於爲何作僞,背後動力爲何?政治背景和時代政治合法性被放置在其中。但若仔細觀察此時的解説,背後的核心問題已經從是否爲真,轉變爲歷史記載是如何造作而成,雖然其與思想及社會羣體的關係似乎依然在混沌之中。這種爭論中對異質性的解釋,不只帶着科學歷史學的史料批判的“自信”,也嘗試解釋爲何是“虛構”。於是,一種社會羣體解説的方式被創造出來。但是,無論爭論的雙方立場何在,基本的解釋模式似乎卻日趨接近。在這樣的一個敍述模式中,以“批判”性建立起的異質性的閱讀感,需要以一個合理性的解釋來加以支持,這種支持的方式逐漸走向了一種社會性的解釋,雖然其仍然在羣體思想傾向和政治性的影響之間擺蕩。這種敍述在爲批判補充合法性的同時,也爲歷史寫作增加了另一層面的敍述。[注](接上頁)討論更注重在這些看法之間是否有知識傳遞的線路,但本文的討論僅限對各種論述的內容比較,而不涉及其之間是否有知識影響。相關研究頗多,兹舉要者如下: 胡秋原《一百三十年來中國思想史綱》,臺北,學術出版社,1973年;王汎森《古史辨運動的興起》,臺北,允晨文化,1987年;劉起釪《現代日本的〈尚書〉研究》,《傳統文化與現代化》1994年第2期,頁82—91;李學勤《疑古思潮與重構古史》,《中國文化研究》1999年春之卷,頁2—4;李孝遷《日本“堯舜禹抹殺論”之爭議對民國古史學界的影響》,《史學史研究》2010年第4期,頁53—63;陳學然《中日學術交流與古史辨運動: 從章太炎的批判説起》,《中華文史論叢》2012年第3期,頁277—372;李孝遷《域外漢學與古史辨運動——兼與陳學然先生商榷》,《中華文史論叢》2013年第3期,頁265—312。

同時,在這個時代對於古典史家意義的重估,並作爲歷史寫作者自我認識建立基礎的敍述也在繼續,內藤湖南曾强調“《史記》的筆法,巧妙地運用逸事、目睹使得事實活動起來,以僅次於小説的風格表述”,恰是“史家手腕”的表現。[注]《內藤湖南全集》第10卷,頁198。但就歷史學家的自我認知而言,一方面在將過去史家的思想派别、政治派别作爲理解乃至批判其文本的方式/途徑,一方面卻又將其寫作的技術作爲建立當代歷史學家自我認知的基礎。顧頡剛之説所引起的種種討論,亦可視爲現代史學模式在本文化知識精英羣體中內化之過程。而在其遭遇的種種批評之中,有兩類特别與本文主題相關,在此略加討論。

其一是,楊寬指出顧頡剛没用使用神話學的工具,將爭論的焦點轉移到這種異質性閱讀的起源來自“無意自然者”抑或是“有意杜撰者”。[注]楊寬《中國上古史導論》,《古史辨》第七册上編,頁148。只是“無意自然者”與神話相聯系,是如何建立的?何爲神話,如何判斷?一種比較性的視野被納入,在不同地域出現類似性的敍述,即不可能是“歷史”而是神話。[注]馬伯樂1924年指出《尚書》中記載應視爲神話而非歷史,使用比較神話學的證據,以證明《尚書》中的敍述與他在安南(越南)采集的神話的相似性,進而證明《尚書》中的敍述不可能是“歷史”而是神話。馬伯樂此文是爲了反駁魏德梅(Gottfried André Wedemeyer)將《尚書》視爲“信史”的看法,捍衛沙畹的論點。“Légendes Mythologiques dans le Chou King”, Journal Asiatique, janvier-mars 1924. 此文1939年譯爲中文發表。 Gottfried André Wedemeyer, “Schauplätze und Vorgänge der chinesischen Geschichte gegen Ausgang des dritten und im zweiten Jahrtausend v. Chr. - Yao, Shun und Yü”, Asia Major: Hirth Anniversary Volume, 1923, pp. 456-559. 將中國神話與其他地域神話比較的路徑始於高木敏雄1904年出版的《比較神話學》,其中將西方神話學的理論流派和觀點的介紹,並將日本、中國神話與之比較分析。津田左右吉於1921年發表的《關於中國的開闢神話》(《支那の開闢説話について》)將中國開天闢地的盤古等與印度之原人等進行比較(《東洋學報》第11卷第4號,頁529—546)。之後,小川琢治的研究也是比較的路徑。小川琢治《天地開闢及び洪水傳説、战國以前の地理上智识の限界》,《支那歷史地理研究》,東京,弘文堂,昭和3年,頁10—11)。在這些論述中,一種文本性及其閱讀感被轉化爲異質感,即相似性,乃至模式性的敍述。具有異質感的閱讀對象,因爲在更爲泛的範圍內有相似性的存在而獲得“歷史”之外的合理性。但是文本記載和口傳的相似性,似乎也重新界定了邊界,即神話並不存在文本和口傳的區别,而歷史卻並不是如此。不同地域相似的記載,在神話學中,代表了探索人類起源共同性的可能性。但在歷史學中,卻代表了一種將其排除出“檔案”之外的合理性,卻也反證出歷史的事實應該是唯一,而不可重復的。

神話在跨越地域社會時體現出的相似性,卻没有中斷將神話與“社會”相聯系的努力。神話的敍述依然被與社會演進的模式相聯系。[注]比如夏曾佑試圖將神話區分階段,而與進化論的歷史進程相聯繫,夏曾佑《最新中學教科書·中國歷史》(北京,商務印書館,1904年),1933年重版時改名《中國古代史》。此據河北教育出版社重排重印本,2000年,頁13—15。最值得重視的是葛蘭言(Marcel Granet)的路徑,他回到了一種歷史與神話之間的解釋方法,一方面探索文本本身的社會性如何造成,另一方面試圖追尋文本所再現的社會事實,而兩者卻又被統一起來。對文本本身社會性的探尋,進而能展示思想結構、儀式與社會組織意義的互動,乃至儀式和宗教意義的社會變遷(從“農民的共同體”到帝國)。[注]Marcel Granet, Fêtes et chansons anciennes de la Chine, 1919.此據趙丙祥, 張宏明譯《古代中國的節慶與歌謠》,桂林,西師範大學出版社,2005年。Idem., La religion des Chinois, 1922. Idem., Danses et légendes de la Chine ancienne, 1926.其摘譯和介紹見李璜《古中國的跳舞與神秘故事》,臺北,中華書局,1933年。Idem., La civilisation chinoise, 1929.中譯本見楊英譯《中國文明》,北京,中國人民大學出版社,2012年;Idem., La pensée chinoise, 1934. Idem., La féodalité chinoise, 1952.葛蘭言路徑的核心,在於將社會事實與歷史事實的區分,社會事實關聯文化之整體,不會因史料真假之爭而改變,需依賴社會學分析的方法加以探索。但如何從歷史資料中探索社會事實呢,這又需回到歷史事實。它本就是過去的活的社會事實,惟經過史學家的製造,而始見之於書,纔變成了歷史事實。這種社會分析法卻又頗注意於史家下筆時的心理方面,楊堃指出,這個心理方面指的卻是史學家的社會態度。[注]楊堃《葛蘭言研究導論(中篇)》,《國立北京大學法學院社會科學季刊》,第1卷第4期,1942年,頁24—27。相關討論可以參見趙丙祥《曾經滄海難爲水——重讀楊堃〈葛蘭言研究導論〉》,《中國農業大學學報》2008年第3期,頁171—(轉下頁)研究者可以從此態度中探尋當時的社會形態與整個的社會文化。於是,在這裏,即使個體史家有超越集體無意識的內容,卻也需要在整個社會形態和社會文化中解讀。在這裏建立起的鏈條,即“相似性的文本—神話—神話所指向的社會實態”的解讀模式,實際與之前“造僞”的模式有相似的結構。史家不再是將材料組合爲事實之人,而是通過自身的社會態度,將社會事實轉化爲歷史事實之人,我們的解讀依然要依靠史家,只是現在要將其的“心理方面”作爲理解的路徑。[注](接上頁)177;王銘銘《葛蘭言(Marcel Granet)何故少有追隨者》,《民族學刊》2010年第1期,頁5—11。

其二,是張蔭麟對“默證”的討論,張蔭麟認爲顧頡剛“根本方法之謬誤”在於“違反默證適用之限度”。他説:“凡欲證明某時代無某某歷史觀念,貴能指出其時代中有與此歷史觀念相反之證據。若因某書或今存某時代之書無某史事之稱述,遂斷定某時代無此觀念,此種方法謂之‘默證’(Argument from silence)。默證之應用及其適用之限度,西方史家早有定論。吾觀顧氏之論證法幾盡用默證,而什九皆違反其適用之限度。”[注]張蔭麟《評近人對於中國古史之討論》,《學衡》1925年,此問題近年的討論參見彭國良《一個流行了八十餘年的僞命題——對張蔭麟“默證”説的重新審視》,《文史哲》2007年第1期,頁51—60;寧鎮疆《“層累”説之“默證”問題再討論》,《學術月刊》2010年第7期,頁149—160;喬治忠《張蔭麟詰難顧頡剛“默證”問題之研判》,《史學月刊》2013年08期,頁26—34;周書燦《“默證法”與古史研究》,《史學理論研究》2014年第2期,頁47—56;喬治忠《再評張蔭麟主張的“默證之適用限度”及相關問題——兼評周書燦〈“默證法”與古史研究〉一文》,《史學研究》2015年第10期,頁33—38。張蔭麟看法的來源是朗格諾瓦、瑟諾博斯的《史學原論》中對默證的論述。[注]朗格諾瓦、瑟諾博司《史學原論》,李思純譯,上海,商務印書館,1931年,頁214。其中指出了默證適用之兩條限度:“(一) 未稱述某事之載籍,其作者立意將此類之事實爲有統系之記述,而於所有此類事皆習知之。……(二) 某事迹足以影(轉下頁)如果反思默證説的知識來源,與蘭克從羅馬史家尼布林(Barthold Georg Niebuhr)那裏學到的文獻批判相關,保羅·韋納(Paul Veyne)曾以勒克萊爾(V. Leclerc)對尼布林的反駁,指出,他們對羅馬史的懷疑態度並非是以原始和二手資料的差異爲基準,而是以18世紀思想家的聖經批評爲準。[注](接上頁)響作者之想象甚力,而必當入於作者之觀念中。”相關討論見Charles De Smedt, Principes de la critique historique, Brussels, 1883. C. V.Langlois and C. Seignobos, Introduction to the Study of History, translated by G. G. Berry, New York, 1898. Ernst Bernheim, Lehrbuch der historischen Methode und der Geschichtsphilosophie, Leipzig, 1903. Gilbert J. Garraghan, A Guide to Historical Method, New York, 1946. John Lange,“The Argument from Silence”,History and Theory, Vol. 5, No. 3, 1966, pp. 288-301.[注]Paul Veyne, Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ?, Le Seuil, 1983.張竝譯《古希臘人是否相信他們的神話——論構建的想象》,上海,華東師範大學出版社,2014年,頁6。默證之説來自聖經和猶太研究對之前18世紀聖經批評的反思,在歷史學中似乎意味着一種對之前過度懷疑的修正態度。但若從其中的不同立場來看,似乎也意味着,帶着形式邏輯的證據主義壓倒了批判主義的精神。這種懷疑和反思原則本身也來自聖經和希伯來研究。[注]C. A. Briggs, “The Argument E Silentio: With Special Reference to the Religion of Israel”, Journal of the Society of Biblical Literature and Exegesis, Vol. 3, No. 1, 1883, pp.3-21.本身也就意味着,所謂科學精神與宗教研究之間的遭遇所提供的種種可能。但其强調的則是,默證反思的核心在於,“批判”需要符合文本的社會性的“常理”,即“没有文本—默證—社會性”的結構,也呈現出與作僞和神話相似的論述結構。

756型紫外分光光度计,上海分析仪器厂;YP410047电子天平,上海佑科仪器仪表有限公司;DHG-9240电热恒温鼓风干燥箱,上海一恒科技有限公司;DK-SD电热恒温水槽,上海一恒科技有限公司;KQ-300DE数控超声波清洗器,昆明市超声仪器有限公司;722型可见分光光度计,上海光谱仪器有限公司;SW-CJ-IFD型超净工作台;TDL-40B-W台式低速大容量离心机,上海习仁科技仪器有限公司;远红外线食品烧烤炉。

所謂現代史學方法本身所含有的脈絡差異和衝突在“中國研究”或者“中國歷史”的語境下被再次展開,而它所織就的圖樣卻不完全一樣。兩種批評的路徑,都在之後的歷史解讀中呈現不同的發展方向,神話被作爲一種不經反思的基本假設,卻也與文學和宗教領域的展開密切相關,而默證則鮮被提及,其關鍵似乎在於在批評之後,是否能找到一種重新言説的可能,神話通過“社會”重新找到了自己的聲音,但是默證卻依然沉默,只是,它沉默的背後也暗含着一種社會性的解釋。

由此一種關於歷史文本的批判模式被建立起來,它不僅僅是對虛構的“創造”然後加以驅逐,這種創造將閱讀的異質體驗轉換爲了文本閱讀的方法以及一種知識論的結構。同時,也是一種“自然”和“社會”的張力,歷史對象的理想文本應該是一種“自然”的狀況,在前文的讨論中,“作僞”、“神話”和“沉默”都被看成不自然的狀態。“自然狀態”未經修正塑造而彰顯其獨一無二,而一旦偏離,則是社會在其背後的作用。如果我們同意,現代歷史學的解讀過程一直是批判虛構、建立證據的過程,那它同時也是一種將文本和社會進行關聯想象的過程。即,它創造出異質感的閱讀,並對其出現進行社會性的解釋。這種解釋,可能是思想派别、社會羣體、政治團體乃至社會結構。但社會亦被想象爲一種外在性的實體,其作用導致的偏離,亦代表一種外在力量所產生的影響。由此,在文本維度和知識論維度上的“差異”,在歷史學維度的介入後,被重新轉化。神話、默證都被轉化爲一種文本上的差異,而知識論的差異則在於文本和社會之間的解釋模式背後的結構。在此結構之間,現代史家的自我認知和現代歷史學的客觀性也逐漸誕生。即,如何解讀這種偏離,本身要借助歷史學家的“客觀判斷”。但任何歷史中的歷史寫作者,又被認爲會呈現出與當代歷史相符的社會心態,這種社會心態在歷史材料和最終的事實之間架起了一層隔膜,但也在文本落入虛空之中時,成爲一種解讀的路徑。現代的歷史學家既要擁有去過去歷史寫者的體認,同時也要將其寫作反映出的時代心態揭示出來的能力。如果我們將其理解爲閱讀的異質感和解釋模式之間關係的一個基本模型,這個模型建立在客觀性之上,即將文本的客體化和創造一種客觀的歷史學家,於是它將閱讀的異質感轉化爲一種支撑客觀性的閱讀技術。這一歷史學過程並非孤例,伊恩·哈金(Ian Hacking)之前已經指出,協調“科學的客觀性”的時候,重要的異常被重新安排了。[注]Ian Hacking, Historical Onthology, London and Cambridge: Harvard University Press, 2002, p.7.與科學的客觀性相區别的是,歷史學在爲這種技術提供合理性解釋的時候,社會作爲一個重要的解釋因素出現了。這其實部分回應了前文的問題,即爲何在遭遇“異質感”時,會落入在文本和社會之間的困境之中,在“科學的歷史學”的模式建立時,在建立史家的客觀性時,而文本對事實的再現,被拆分爲一種批判後的結果。而這種批判本身需要建立在對“不自然”的文本特質的驅逐之上,而對“虛構”是如何產生的,演生出各種社會性的解釋,而在這個時候,一種文本與社會之間的關係模式被建立起來。

但是由此所建立的解讀模式,在近些年來社會史至文化史的潮流之中,遭遇種種挑戰。但在敍述這些挑戰之前,先要將社會史與文化史的關係略加廓清。李孝悌曾指出:“(臺灣的文化史研究)在最初的階段,對再現、敍述等觀念的理論意涵,並不像前述西方史學家那樣有深刻的省思,和歷史社會學的關係也不緊密。此外,由於臺灣的文化史家不像西方的同行那樣,對社會史的理論預設,因爲有清晰的掌握從而產生强烈的批判,所以從來不曾把社會史研究作爲一個對立的領域,並進而推衍、建立新文化史的理論框架和課題。我們甚至可以説,臺灣的新文化史研究其實是從社會史的研究延伸而出的。”[注]李孝悌《明清文化史研究的一些新問題》,李孝悌編《中國的城市生活》,北京,新星出版社,2006年,頁2。這個論斷實際也適用於整個漢語學界的社會史和文化史研究。但也正是因爲社會史與文化史相交織的情況,使得試圖重塑社會邊緣羣體记忆的社会史運動,从一开始就遭遇到這樣的困境,即,再現記憶需先拆解文本敍述模式。比如女性史,女性在歷史記載中的“他者性”呈現爲記載本身的“同質性”,使得對於他者聲音的追尋不得不先嘗試拆解模式化敍述的迷霧。[注]Jennifer Holmgren, “Widow Chastity in the Northern Dynasties: The Lieh-nü Biography in theWei-Shu”, Papers on Far Eastern History, 23(1981), pp.165—186.山崎純一《兩唐書列女傳唐代小説女性——顯彰勸誡女性羣像》,《中國文學の女性像》,東京,汲古書院,1982年;Susan Mann, “Historical Change in Female Biography from Song to Qing Times: The Case of Early Qing Jiangnan (Jiangsu and Anhui Provinces)”, Transactions of the International Conference of Orientalists in Japan, 30, 1985, pp.65-77. Susan Mann, “Suicide and Survival: Exemplary Widows in the Late Empire”,《中國の傳統社會と家族——柳田節子先生古稀紀念論集》,東京,汲古書院,1993年,23—39頁。Katherine Carlitz, “Desire, Danger, and the Body: Stories of Women’s Virtues in Late Ming China”, Engendering China: Women, Culture, and the State, Cambridge: Harvard University Press, 1994, pp.107-110.Andersen Chiu, “Changing Virtues? The Lienü of the Old and the New History of the Tang”, East Asia Forum, 4, 1995, pp.48-59. Susan Mann , “Talented Women in Local Gazetteers of the Lingnan Region during the Eighteenth and Nineteenth Centuries”,《近代中國婦女史研究》第3輯,1995年,頁140—141。其中最值得重視的是劉靜貞的工作,她指出歷史中對女性記載多數來自男性手筆,表面上劉向《列女傳》似乎突破了之前的性别規範,其實是對女性的差别待遇,將傳記全史劃爲男性獨有的記錄空間,並未脫離固有的女性性别倫理準則,即“居內從人”的概念。因此解讀關於女性的記載會遭遇種種困難。但是這種困境,也使研究者反思“社會實況與寫作者/發聲者理念之間的互動與分際”,在此基礎上,她在不斷追問解讀文本的可能層次,社會規範理念對寫作者的影響以及寫作對象的塑造,文類在這個塑造過程中的作用,對不同文類的選用期待造成的寫作模式化的效果,寫作活動的社會層面對寫作者以及寫作對象的影響,以及不同寫作者在現實情境與理念選擇之間的糾葛,乃至寫作者試圖通過情節或人物所表達的意涵。同時,她也在追問,在直面這些寫作之後,我們是否有可能超越“文本的真實”,迫近歷史中人物的真實境遇?[注]劉靜貞《歷史的重讀與再現——古代經典〈列女傳〉的通識意涵》,《通識教育季刊》第4辑第3號,1997年,頁111—126;又《劉向〈列女傳〉的性别意識》,《東吴歷史學報》第5辑,1999,頁1—30;又《寫作與事實之間——〈五代史記〉中的女性像》,《中國史學》12,2002年,頁51—64。在文本的意義解讀中,文體的特質、文本背後社會羣體的運作,乃至思想背景對於文本的作用,都有重要的意義,相互交織、分層展開。這如同一場從文本出發找尋歷史中的女性處境與境遇的旅程,但在過程中可能遭遇種種的“歧路”。

再如,對族羣邊界的追問,也再次遭遇了田野調查的記載與歷史記載的相似性。比如歷史人類學家在早期歷史記載與人類學調查中的口述中找尋到“模式性的情節”,王明珂將其歸納爲“兄弟祖先”和“英雄祖先”兩種模式。但對他而言,這不僅是兩種敍述的情節模式而已,而是探索羣體生存狀態、認同塑造和歷史本相的基礎。他嘗試通過族羣邊界的建構過程分析族羣的形成,他認爲人羣之間的資源競爭和分配關係及其變遷是華夏邊緣形成、擴大與變遷的主要背景。在討論此資源競爭和分配的關係時,他引入歷史記憶的概念,分析在資源競爭和分配之下族羣對自身歷史記憶進行强調和“遺忘”,並通過社會羣體的集體性行爲和教育過程將此種記憶灌注於個體。因此族羣歷史記憶的記載並不是一個簡單傳承和繼承的過程,而是特定資源情景下社會結羣的表徵。[注]王明珂《民族史的邊緣研究: 一個史學與人類學的中介點》,《新史學》第4卷第2期,1993年,頁95—120;又《什麽是民族: 以羌族爲例探討一個民族志與民族史研究上的關鍵問題》,《中研院歷史語言研究所集刊》第65本第4分,1994年,頁989—1027;又《過去的結構: 關於族羣本質與認同變遷的探討》,《新史學》第5卷第3期,1994年,頁119—140;又《華夏邊緣——歷史記憶與族羣認同》,臺北,允晨文化出版公司,1997年。此據簡體修訂版,北京,社科文獻出版社,2006年。而在其對羌族的研究中,他進一步豐富了其研究框架,認爲認同與區分(distinction)是人類社會結羣的一體兩面,前者是指個體在特定情景下,認爲自己屬於一個社會羣體;區分則是人們將我羣與他羣之成員區别開來。同時通過毒貓故事的研究,强調了敵意和仇恨的轉嫁和遷怒如何强化了層層邊界以及凝聚各個層次的人羣。於是這兩種叙事模式也與人羣的邊界相關聯,“兄弟祖先”與地域內空間資源關係、血緣關係密切相關,“英雄祖先”則牽涉外來的空間資源、血緣關係,也涉及階級、性別、世代等因素。之前,王明珂在處理當代所見關於羌族的文化、民族與歷史現實,都將其作爲一種“文本”或“再現/表徵”。他試圖通過對“文本”或“再現/表徵”的分析了解其背後的歷史民族誌情景,一種在人羣間延續與變遷的歷史本相(historical reality)。[注]王明珂《女人、不潔與村寨認同: 岷江上游的毒藥貓故事》,《中研院歷史語言研究所集刊》第70本第3分,1999年,頁699—738;又《歷史事實、歷史記憶與歷史心性》,《歷史研究》2001年第5期,頁136—147;又《羌在漢藏之間: 一個華夏邊緣的歷史人類學研究》,臺北,聯經出版事業公司,2003年;此據簡體版《羌在漢藏之間——川西羌族的歷史人類學研究》,北京,中華書局,2008年;又《“驚人考古發現”的歷史知識考古——兼論歷史敍事中的結構與符號》,《中研院歷史語言研究所集刊》第76本第4分,2005年,頁569—624;又《王崧的方志世界: 明清時期雲南方志的文本與情境》,孫江主編《新史學》第2卷,北京,中華書局,2008,頁97—118;又《反思史學與史學反思——文本與表徵分析》,臺北,允晨文化出版公司,2015年。他將“兄弟祖先”和“英雄祖先”兩種模式稱爲根基性的歷史心性,以起源式的敍述指向結構性的社會情境或歷史本相。於是在他這裏,文本化的敍述模式找到了回歸歷史本相的路徑,又或者説被總結出的模式化敍事最後成爲了歷史心性本身,但是敍事的運作過程要如何在這個分析結構中找到自己的位置?在這裏差異本身開始被賦予了基本性的意義,社會羣體的差異基於自我羣體的認同,也造成敍述模式中的“區分”,“區分”不能直接等同與有差異的模式化寫作,但是模式化的寫作成爲理解差異的基礎,進而指向一種“歷史本相”。於是一種新的認識誕生了,即我們不再通過對文本閱讀的異質感而判斷其性質,而是將其作爲分析的基礎,即,“文本差異—模式與歷史本相—社會羣體邊界”的分析方式由此建立。

如前所敍,文本的相似性使得一種長期的閱讀經驗終於回到了探索的中心。如果回到沙畹的論述,會發現文本的相似性或者所謂的“整齊形式”,早已被注意。但是問題的重心卻從閱讀經驗轉向文本,即文本本身是如何造成的?在海登·懷特(Hayden White)的影響之下,敍事本身被理解爲歷史再現的一部分。試圖在中國歷史記載和背後的思想模式或者價值體系之間找到連接的解讀者們,亦嘗試發現一種歷史性的意識或者是歷史解讀所憑藉的思想基礎。但他們也意識到在歷史文本與其所再現的世界之間,需要拆解的是寫作(writing)這一“意義之網”。拆解的路徑是多樣的,可以區别不同文類的使用,以及這樣的使用何以組成了敍述模式,進而追問模式背後的意義。[注]David Schaberg, A Patterned Past: Form and Thought in Early Chinese Historiography, Harvard University Asia Center, 2001.也可以關注傳遞思想或價值的關鍵詞彙如何嵌入歷史敍述的過程。這樣的轉向不再關注中國早期的歷史記載是否“作僞”,而關注其敍事本質。[注]這一路徑變化也與簡帛文獻頻現對原有早期文獻特質造成的反思相關。這樣的策略改變了文本特質的“無名”狀態,將其賦名的過程也是塑造其特質的過程。[注]史嘉伯(David Schaberg)將《左傳》和《國語》中敍述的特質歸之爲“佚事”(anecdote)。他首先歸納出所謂“佚事”的一般敍述模式,然後指出“佚事”没有明確的作者,因此要探尋其“作者性”,需要回到其價值判斷的體系,他將這個體系稱爲“君子”的視角,而非君主的視角,由此,將這些“佚事”作者們轉化爲一種知識/社會階層,即,追隨孔子,通過歷史事件言説儒家之道的知識羣體。但是如何從“賦名”、敍述模式而轉化到假設背後知識羣體的過程,卻依然晦暗不明。對於敍事模式的關注,對大部分的歷史學實踐者而言,其困境在於如何將歷史敍事的模式轉化爲一種當代的歷史研究。歷史性的敍事的本質,將模式化的敍述歸結於某種知識羣體及其價值體系,雖然在這裏,知識羣體作爲理想價值代表的意義遠大於其實在的羣體意義,或者説,文本特質通過一種思想結構的方式回到其寫作羣體。看似顛倒性的方向,卻似乎又是原有解釋模式的重現。

在這些轉向之中,一種將文本/文化視爲本質性的傾向,取代了將閱讀經驗進行轉化爲研究技術的過程,雖然這種追問總在有意無意的回歸社會羣體。同時文本的社會性運作被放到了探索的中心,“文本的社會性運作—文本本身性質—文本的本質性意義”成爲了新的模式。有趣的是,這種困境也喚醒了一種更爲强烈的史料批判傾向,或者説强化閱讀體驗作爲研究方法的傾向。比如,平勢隆郎提醒我們,史料與復數的正統觀之間的關聯,即文本與思潮之間的聯繫層疊堆積的過程,但他也依然相信我們可以將其去除。[注]平勢隆郎《左傳の史料批判的研究》,東京,汲古書院,1996年;又《中國古代の予言書》,東京,講談社,2000年;又《史記の“正統”》,東京,講談社,2007年。這些論述的基本立場和所使用的論述都可以與Richard Evans的著作相比較,Richard Evans, In Defence of History, London: Granta Books, 1997.此據張仲民、潘瑋琳、章可譯《捍衛歷史》,桂林,西師範大學出版社,2009年。他的立場似乎也指出了一種困境,即原有的邊界已被動搖,是否可以固守邊界,只是略微改變自己在邊界之上的立場,從而固守科學化歷史學的疆土。這也昭示着,文本解讀的技術本身似乎依然可以被從知識論的立場中剝離。

那麽,閱讀的那個時刻是否已失去了意義?這個問題似乎顯得不合時宜,正如前文所説,現有對於文本的討論,正在前所未有的增長之中。這是對文本的社會運作、文本本身的“紋理”乃至文本本質性意義的追問,同時我們在三者之間有怎樣的反思和重建聯繫的過程。因爲文本在歷史學的世界裏,已不再是沉默不語,而可被拷問的對象,其本身可展現出的“紋理”和層次呈現出驚人的複雜性,文本之意顯然不會再“躍然紙上”。文本具有了自性。於是,我們將文本轉化爲討論和研究的對象,並建立起理論和研究的實踐指南。文本的謎障是每個研究者都在反復遭遇的問題,但是卻總是有經驗研究者質疑,我們是否能擁有一種關於文本解讀的整體理論,而這種質疑往往是以研究者的經驗爲名?這個問題會讓人想到多年前列奧·斯特勞斯(Leo Strauss)給漢斯-格奧爾格·伽達默爾(Hans-Georg Gadamer)的一封信:

要讓我在您的詮釋學中認出我自己作爲一個詮釋者的經驗並不容易。您擁有的是一個“詮釋學經驗的理論”,那本身是一種普遍的理論。我自己的詮釋學經驗則非常有限——不僅如此,我擁有的經驗還讓我懷疑,一種普遍的詮釋學理論若不僅僅是“形式的”或外在的是否可能。我相信,那一懷疑來自我感覺到每一個值得做的解釋的無可彌補的“應時”(occasional)特性。[注]朱雁冰、何鴻藻譯《回歸古典政治哲學: 施特勞斯通信集》,北京,華夏出版社,2006年,頁406。

每個歷史學的研究者都是文本解讀的經驗者,這樣的經驗總是在讓我們懷疑是否有一種普遍性的解讀理論的存在,由此產生一種幻覺性的焦慮,即問題似乎在“理論”本身。但是問題卻可能在“經驗”(experience)中。在歐洲本身的知識論傳統中,“經驗”就是一個充滿問題的概念。阿拉斯代爾·麥金泰爾(Alasdair MacIntyre)曾指出,這個概念在17—18世紀被創造出來,是爲了解決當時認識論的危機,爲了彌合看起來是(seems)與實際上是(is),現象與實在之間的裂隙,而同樣爲了彌合這道裂隙,每一個經驗主體成了封閉而獨立的王國。[注]Alasdair MacIntyre, After Virtue, University of Notre Dame Press, 1981.中譯據宋繼傑譯《追尋美德——倫理理論研究》,南京,譯林出版社,2003年,頁101—102。如果我們回到這樣的經驗主體在現代歷史學的建立過程中,會發現其與前文所分析的文本解讀和批判模式的建立密切相關,即以驅逐虛構作爲寫作虛構的方式,從而將閱讀的異質感和將異質感產生的合理性解釋融爲一體,在這裏解讀的理論假設、閱讀經驗和最後呈現的寫作技術被黏合在一起。但是正如前文所分析的,如果將中國現代性歷史解讀看作一種旅行,這個旅行基於一種外來解讀技術的本土化,也在於將外來閱讀的異質感藉由“科學主義”和“客觀主義”轉化爲文本本身的異質性,由此衍生出一系列的解讀技術。在這個過程中,不同的知識和聲音,包括在地的知識、聲音和寫作傳統也嵌入其中。在這樣的張力之中,建立起了之後的歷史解釋模式。這個模式有兩個基礎,一,被認爲異質性的文本需要得到“合理”的社會性解釋;二,歷史作品再現事實的基礎,被認爲是史家如何通過異質性的材料而重新組成“事實”,換言之,對異質性閱讀的轉化過程,也就是史家從讀到寫的轉化。這種解釋試圖説明“虛構”或“作僞”產生的原因,帶着解釋者的知識背景和社會語境,而指向了社會分析的種種層次,最終開始逐漸超越“異質性”的分析。但是由此產生的對文本異質性的感知,卻作爲一種閱讀者的“經驗”重塑了我們的閱讀模式。自下而上的歷史,試圖找回原有歷史寫作中“他者”聲音的時候,卻發現他們的敍事卻也被淹没在相似性的敍述之中。由此另一種關於相似性的解讀衍生而來,最終在語言轉向之後,敍述的相似性本身成爲了問題的核心。但對相似性解説的文本分析技術卻未能相應的綻放,與之前解釋“虛構”或“作僞”產生的原因時的模式無甚差别。我們依然在文本的殘迹與過去的世界之間尋找言説的方式,這種言説意味着對世界的想象和史家本身認同的想象,而這種想象投射回了文本之間。異質性的經驗,實際來自於兩種想象的預設,即對文本所應該呈現出的樣子的想象,與對社會的想象,而後者在現代歷史學成立以來,顯然就是對現代社會的想象。當我們重新將“閱讀的經驗”放回到史家的主體性之中,讀與寫之間的拉扯,撕裂出“客觀”和“主觀”,也重新界定了現代史家的自我認知。這種衝突在現代史學中通過一種將文本和社會進行相互建構的路徑來加以消解。也就是説,當異質的閱讀感開始擴張其領土,文本與社會之間的關係被更爲複雜的展開,社會邊緣羣體的聲音呈現模式化時,研究者試圖將模式化的敍事視爲探索意義之網結構的切入點,但同時也不放棄回歸社會性解釋的努力。

最需要重視的是,史家的角色也逐漸變化,他們被視爲意義之網中的一個環節,也是社會羣體中的一員,對他們的理解是理解文本與過去社會的一部分,而現代歷史學家對他們的理解建立在與他們理解文本同樣的基礎之上。但是在這樣的解釋模式,之後我們要將史家的閱讀放置於何處?是否異質性的閱讀感成了文本和社會本身的屬性?因此,對於理論的焦慮,表面似乎在需要中拉扯,即,我們需要在一種指導性的解讀指南和一種將閱讀體驗本質化的張力中選擇,閱讀的異質感,無論是給予價值的區分,還是不給價值區分,而是一種本質性的關係,它都依然在理解的中心。重新追問閱讀之時經驗的意義,並如何圍繞着這種解讀的經驗建立起文本、社會乃至史家身份認識,似乎應該成爲問題的中心。“異”的問題的核心,在於我們需要找到一種基本的解釋模式,在於閱讀者和文本相遇那一刻波紋的展開?前文所討論的兩種“異”的解讀,“神異”其實指向解讀者基於自身生活經驗和社會知識背景而對社會的想象;“異文”則指向解讀者閱讀經驗和學科知識規訓而創造的文本想象,如何解讀其實就在解讀者的經驗及其社會和知識塑造之間拉扯。

讓我們來看看差異在之前的解釋模式中扮演着怎樣的角色。在康儒博的模式中,差異根植於文本所處時代的文化結構與歷史學家所處文化結構之間,但是一旦揭示出文本與社會相映照的模式,卻又產生了對其進行理解的可能。而在文本差異的解釋模式中,文本的差異來源於文本背後社會參與者的複雜性。雖然這種複雜性無法直接解釋具體差異的產生,卻可以成爲我們理解的基礎。在這兩個的解釋模式中,差異運作的過程的解釋成了超越差異而進行理解的基礎。於是,問題變成了,什麽是這種理解的基礎?或者説,當我們將閱讀時產生的差異性閱讀感轉化成一種差異運作模式或過程的解釋時,我們究竟在做什麽,什麽使其變得可理解?這是一種對於差異性閱讀感起源的追問,其實質在於將一種普遍性的閱讀感轉化爲了本質性的差異。這種差異是以文本爲載體而呈現出的文本所代表的過去世界與現代世界的不同。而對這種差異解釋的過程,也是描述過去世界運作的過程。表面上是將差異合理化,但是也將差異本身從閱讀者的經驗中抽離。我們知道過去如何運作,但是爲何會造成我們閱讀差異感的問題卻被遺忘。近來多米尼克·拉卡普拉(Dominick LaCapra)和弗蘭克·安克斯密特(Frank Ankersmit)都將解決困境的路徑,再次放回到歷史學寫作者的“經驗”之上,但是究竟是哪種經驗卻依然在爭論之中。[注]Dominick LaCapra, History in Transit: Experience, Identity, Critical Theory, Cornell University Press, 2004. Frank Ankersmit, Sublime Historical Experience, Stanford/Cambridge, 2005.中譯本見楊軍譯《崇高的歷史經驗》,北京,東方出版中心,2011年。Frank Ankersmit, Meaning, Truth, and Reference in Historical Representation, Cornell University Press, 2012.中譯本見周建漳譯《歷史表現中的意義、真理和指稱》,南京,譯林出版社,2015年。如果,在這個時刻,我們需要一種理論或者指南,那麽這種理論/指南,需要是分析性的(一種行動理論),以指向解讀的過程,也需要是反思性的,以剝離社會和文本想象的侵蝕。而回到解讀者和文本相遇那一刻,閱讀者作爲自我和作爲他者文本的展開本身就是問題的核心。弗蘭克·安克斯密特質問如果我們相信歷史學家能獲得過於文本的經驗,爲何不相信歷史學家能獲得關於過去的經驗。他試圖將歷史經驗上升爲反抗語言帝國主義的途徑,但爲了不將歷史經驗先驗化,他又强調,歷史經驗對於有類似經驗的歷史學家才有“喚起”的意義。也就是在這個時候弗蘭克·安克斯密特離開了歷史學寫作者的實踐經驗。[注]Frank Ankersmit, Meaning, Truth, and Reference in Historical Representation. 周建漳譯《歷史表現中的意義、真理和指稱》,頁190—238。若回到歷史學家本身,獲得文本的經驗和過去的經驗顯然是緊密關聯的過程,甚至可能是同一過程。而在這個經驗“喚起”的過程中,歷史學家的原有經驗、遭遇文本的閱讀經驗和現代歷史學的規訓和塑造相互之間關係交錯。如果我們需要一種理論,那它首先應該針對這個過程,而追問: 閱讀文本的經驗如何在歷史的過程中產生了關於過去的經驗和解釋模式?其背後所建立起來的知識論基礎是什麽?這些知識論基礎和解釋模式如何重塑了經驗在歷史學知識中的位置,進而規訓個體史家的閱讀方式和經驗?如多米尼克·拉卡普拉所説的,我們需要關注文本作者將多樣的閱讀實踐編織進文本的方式,而這些方式在普遍性的闡釋和分析模式基礎上實現了“獨特性”。[注]Dominick LaCapra, History and Reading: Tocqueville, Foucault, French Studies, University of Toronto Press, 2000, p. 2.而如前文所述,差異性的閱讀感,串連起了遭遇文本的過程、現代歷史學的知識論以及現代歷史學家的自我認知和焦慮對歷史學家經驗的塑造,進而成爲討論這個問題的起點與基礎。[注]這樣的觀點受到Michel de Certeau以承認差異和“知”的不確定性作爲認識他者的知識本體的敍述的影響,但是與其略有差異,見Michel de Certeau, L’étranger ou l’union dans la difference, Paris: Seuil, 2005.