新見唐代吐谷渾公主墓誌的初步整理研究

李 浩

提要: 本文對新見吐谷渾慕容氏成月公主的墓誌進行了錄文和初步整理,並就這一新出文獻與《弘化公主墓誌》《法澄塔銘》對讀,對與此相關的吐谷渾研究、唐代貴族女性修佛、長安寺廟研究等進行推展,並得出如下初步的結論: 一,成月公主當係吐谷渾諾曷鉢與弘化公主所生,爲其次女,生於貞觀二十年(646),卒於總章元年(668),享年23歲。幼時即入唐代長安的興聖尼寺修習,卒於寺內,葬於明堂縣(今陝西西安長安區)少陵原。二,諾曷鉢至少育有五子二女,而一般的研究者僅提及其有三子。又,傳世文獻對弘化公主下嫁諾曷鉢的時間與出土的《弘化公主墓誌》不同,筆者以爲,應以墓誌爲準,至少交代分歧,兩説並存。三,成月公主所修習的興聖寺爲尼寺,但與一般的尼寺似有較大區别,其地理位置在長安外郭城通義坊,距皇城、宫城較近,在政治上與統治階級高層關係密切,高祖舍宅,太宗立寺,玄宗巡幸並任命寺主,在教義上當屬華嚴宗,故寺內有寺主法澄繪製的《華嚴海藏變》。而法澄圓寂後所葬的馬頭空,應是將其葬於馬頭空的窟室內,也就是中古時期僧人常采用的石室瘞窟法。

關鍵詞:吐谷渾 慕容氏 成月公主 諾曷鉢 弘化公主 興聖寺 馬頭空

一 引 言

陝西夏州絲綢之路博物館藏有一方《大唐興聖寺尼成月公主氏墓誌》(以下簡稱“《成月公主墓誌》”),據實物測知,誌蓋呈斗形,底邊71釐米,上邊54釐米(參見附錄一)。墓誌長71釐米,寬71釐米。每行24字,共24行(參見附錄二)。此誌在唐代墓誌中算是比較大的,保存得也較好,拓片字迹基本清晰。筆者以爲,該誌對深入認識唐與吐谷渾關係、了解唐代貴族女性崇佛現象等都有重要價值。嚶其鳴矣,求其友聲。筆者有幸先睹,故公之於同好,希望能引起學界的關注和深入研究。

學界一般認爲吐谷渾來源於鮮卑民族慕容部落,其先有叫吐谷渾者,後人便以其祖爲其族名。《元和姓纂》卷八“慕容”條云:“高辛少子居東北夷,後徙遼西,號鮮卑,國于昌黎棘城。至涉歸,爲鮮卑單于,自云‘慕二儀之德,繼三光之容’。或云以冠步搖,步搖冠音訛,改爲慕容氏。”[注]林寶撰,岑仲勉校記《元和姓纂》(附四校記)卷八,北京,中華書局1994年,頁1214。

20世紀以來,因爲弘化公主、慕容明、慕容忠和慕容宣徹等墓誌的陸續出土,引起了學者們對吐谷渾的關注,陳萬里、羅振玉、張維、杜光簡、慕壽祺、夏鼐等先生都有考證和研究,周偉洲先生步武前賢,先後著有《吐谷渾史》、《吐谷渾資料輯錄》(增訂本)等,相關成果後出轉精,將吐谷渾研究推向了一個新時期。

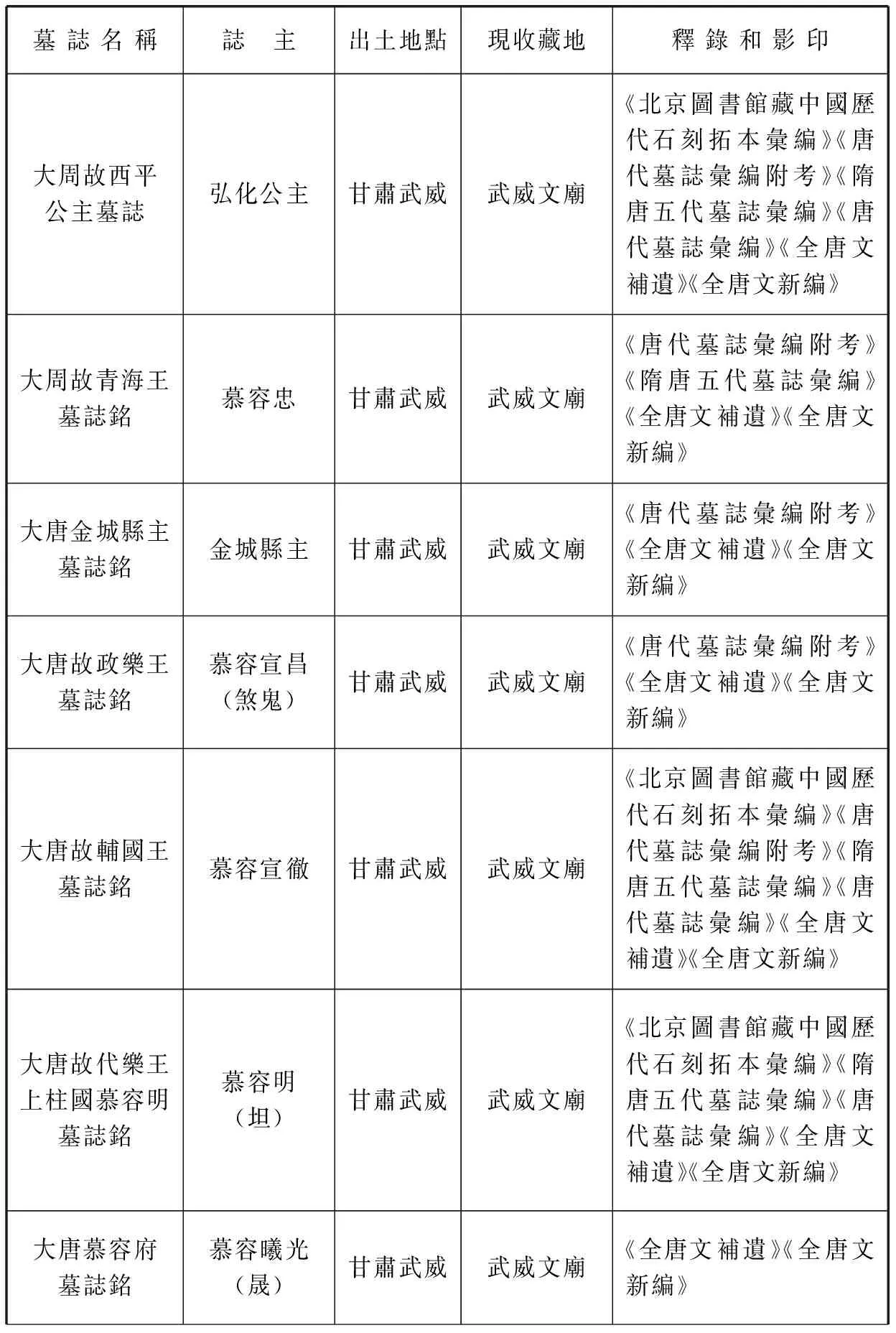

關於吐谷渾慕容氏王室的墓誌,已經出土了一些,濮仲遠《唐代吐谷渾慕容氏王室墓誌研究述評》一文[注]濮仲遠《唐代吐谷渾慕容氏王室墓誌研究述評》,《青海民族大學學報(社會科學版)》2013年第39卷第3期。將所提及的部分墓誌信息羅列如下:

墓 誌 名 稱誌 主出土地點現收藏地釋 錄 和 影 印大周故西平公主墓誌弘化公主甘肅武威武威文廟《北京圖書館藏中國歷代石刻拓本彙編》《唐代墓誌彙編附考》《隋唐五代墓誌彙編》《唐代墓誌彙編》《全唐文補遺》《全唐文新編》大周故青海王墓誌銘慕容忠甘肅武威武威文廟《唐代墓誌彙編附考》《隋唐五代墓誌彙編》《全唐文補遺》《全唐文新編》大唐金城縣主墓誌銘金城縣主甘肅武威武威文廟《唐代墓誌彙編附考》《全唐文補遺》《全唐文新編》大唐故政樂王墓誌銘慕容宣昌(煞鬼)甘肅武威武威文廟《唐代墓誌彙編附考》《全唐文補遺》《全唐文新編》大唐故輔國王墓誌銘慕容宣徹甘肅武威武威文廟《北京圖書館藏中國歷代石刻拓本彙編》《唐代墓誌彙編附考》《隋唐五代墓誌彙編》《唐代墓誌彙編》《全唐文補遺》《全唐文新編》大唐故代樂王上柱國慕容明墓誌銘慕容明(坦)甘肅武威武威文廟《北京圖書館藏中國歷代石刻拓本彙編》《隋唐五代墓誌彙編》《唐代墓誌彙編》《全唐文補遺》《全唐文新編》大唐慕容府墓誌銘慕容曦光(晟)甘肅武威武威文廟《全唐文補遺》《全唐文新編》

(續表)墓 誌 名 稱誌 主出土地點現收藏地釋 錄 和 影 印大唐故武氏墓誌之銘武氏甘肅武威武威文廟《唐代墓誌彙編》《全唐文補遺》《全唐文新編》大唐故夫人李氏墓誌李深甘肅武威武威文廟《唐代墓誌彙編附考》《唐代墓誌彙編》《全唐文補遺》《全唐文新編》大唐故左領軍衛大將軍慕容神威墓誌慕容威(慕容神威)寧夏同心縣寧夏博物館《唐代墓誌彙編》《全唐文補遺》《全唐文新編》唐故慕容府君墓誌銘慕容曦皓陝西西安西安市小雁塔文物保管所《隋唐五代墓誌彙編》《唐代墓誌彙編》《全唐文補遺》《全唐文新編》

以上所列慕容氏王族墓誌共11方,其中出土於甘肅武威的有9方,出土於寧夏同心的有1方,出土於西安的有1方。據此可以看出吐谷渾慕容氏家族的活動重心。周偉洲《吐谷渾資料輯錄》(增訂本)收入涉及吐谷渾的墓誌共有17方,[注]周偉洲《吐谷渾資料輯錄》(增訂本),北京,商務印書館,2016年。其中涉及唐代的共14方,除濮仲遠文中所提及的,新補三方墓誌,分别是《交河郡夫人慕容氏墓誌》《張掖郡王慕容府君墓誌銘》《隴西李府君墓誌銘》。

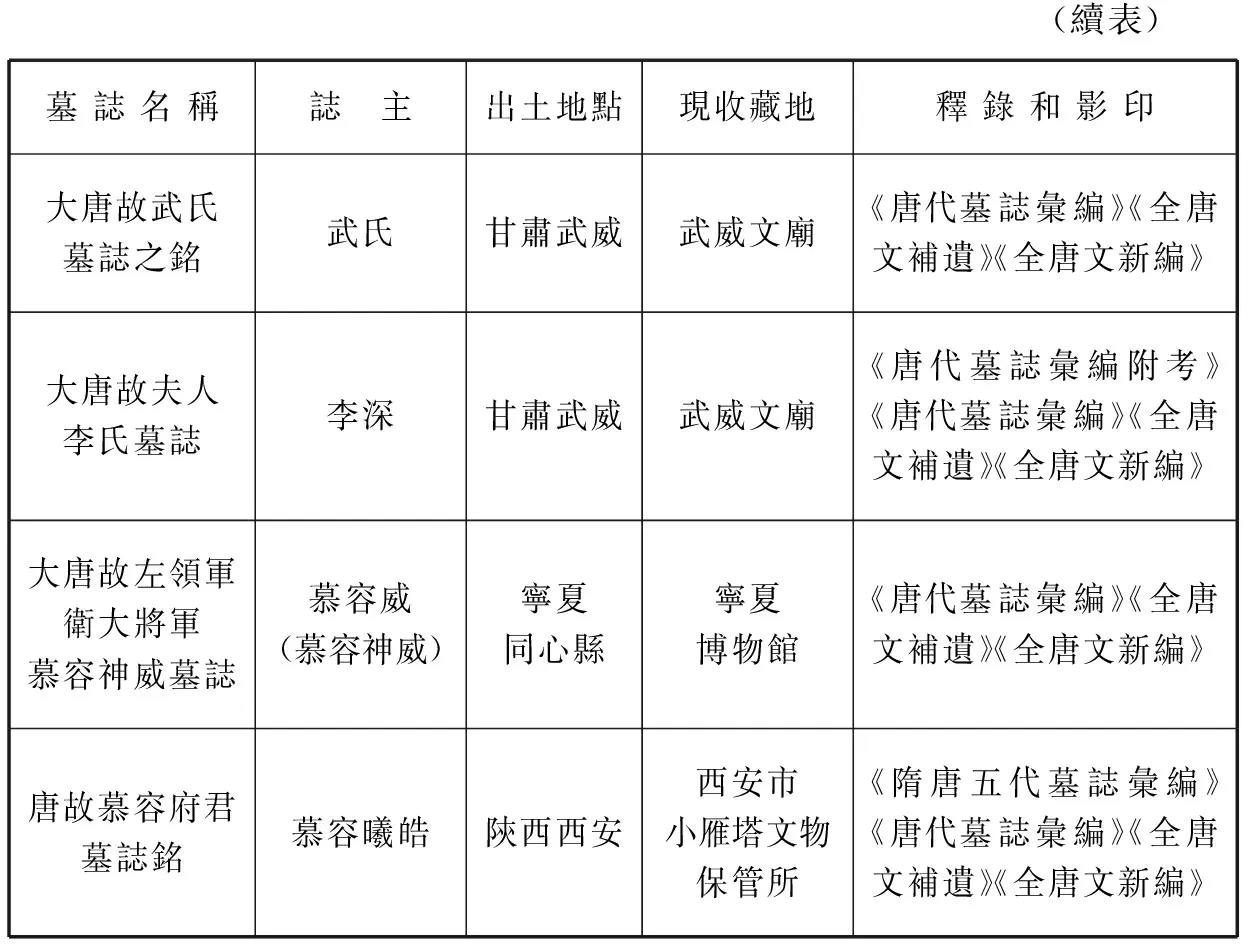

長安作爲唐朝政治文化的中心,與吐谷渾勢力的交流往還甚多,對其榮枯興衰關係至爲密切。近年來,在西安周邊陸續出土了不少外族人墓誌,有多方吐谷渾慕容氏家族的墓誌,其中有些已引起學者們的研究討論,[注]見陳瑋《新出唐吐谷渾王族慕容瓌墓誌研究》,《中國邊疆史地研究》2014年第4卷第4期。墓誌見西安市長安博物館編《長安新出墓誌》,文物出版社,2011年。還有些因出現較晚,尚未被學界關注,現將本文擬討論的《成月公主墓誌》與另外三方西安地區出土的吐谷渾墓誌信息列出,以便於比較研究:

墓 誌 名 稱誌 主出土地點現收藏地釋 錄 和 影 印唐故慕容府君墓誌銘慕容曦皓陝西西安西安市小雁塔文物保管所《隋唐五代墓誌彙編》《唐代墓誌彙編》《全唐文補遺》《全唐文新編》張掖郡王慕容府君墓誌慕容瓌陝西西安長安博物館《長安新出墓誌》吐谷渾暉華公主墓誌暉華公主庫羅伏和茹茹驃騎大將軍乞伏孝達陝西西安陝西省考古研究院《吐谷渾暉華公主墓誌與北朝北方民族關係》①大唐興聖寺尼成月公主氏墓誌成月公主陝西西安夏州絲綢之路博物館本文①釋文見《吐谷渾暉華公主墓誌與北朝北方民族關係》,收入周偉洲《新出土中古有關胡族文物研究》,北京,社會科學文獻出版社,2017年。

綜合濮仲遠、周偉洲兩位所列以及筆者新見,目前已知的唐代吐谷渾慕容氏王族的墓誌共14方,出土於長安的共4方,其中唐代長安的有3方。

本文所擬重點討論的《成月公主墓誌》,對我們進一步了解吐谷渾慕容氏王族與唐朝政治及長安文化的關係又提供了一個新的視角,相信隨着新史料的不斷公布,學界對相關話題的研究也會不斷深化。

二 墓誌的錄文整理

大唐興聖寺尼成月公主□氏墓誌

若夫千輪謝色,寂懸解於重昏;百影留龕,沈妙門於積晦。閱定」流而逝彩,遽移鯷壑;撲慧燈而掩照,久閟龍銜。其有獨鑑玄宗,」得髻珠於罔象;窮幽粹理,架心臺於橐籥,仁舟汎,其在我法」師乎。成月公主諱□□,吐溶(裕)渾可汗海國王慕容鉢第二女也。」尒(爾)其濬源驚箭,孕蠙寶而涵漪;喬屺披蓮,挺虹珪而積仞,固以」銀黃疊映[暎],駕八虬而齊軫;軒冕交陰,淩三鳳而遐躆(踞)。祖及父並」嫡嫡相承,海國王並,襟情爽秀,風局清敞。望東山而闢府,價蘊」連城;耿南州而飛鋒,光合剸草。法師儀真獨運,乘玄戾正(止)。珠胎」既剖,即開明月之暉;玉樹初標,遠擢甘泉之秀。在乎髫齓,識昭」空寂。仰化城而警策,絶想鵷臺;去火宅以駢馳,栖神鹿野。自落」髮繢服,虔精玄觀,沈研九部,既無懈於晨昏;翹讃千蓮,固忘劬」於涼暑。至若龍宫妙典,貝譚英詞第一,解脫之門不二。難思之」賾,莫不探微摠隩,似萬流之赴金樞;摭實遺賓,若千象之開玉」鏡。故能擯情塵滓,澹想真如。坐燈玉之牀,自標先覺;啓維摩之」室,爰稱獨步。所談唯空慧,不以俗網嬰懷;所務止玄虚,每用無」爲入賞。豈非形存理勝,望寶階而咫尺;神凝道寂,俯金地而鄰」畿者哉。既而水月澄規,未駐驚波之色;空雲卷靄,遽滅從鳳之」影。以總章元年四月七日卒於興聖寺,春秋廿三。仍以其年十」一月廿二日,葬於明堂縣少陵原。嗚呼泡影,遂誌銘曰: 」玄津產玉,法海韜璣。自開虹照,還吐驪暉。偶質齊光,聯文合絢。」泛華蘭掖,飛芳楓殿。乘真詣理,控解窮幽。曾攀道樹,虛汎仁舟。」香巖委崿,漣河閱水。方去花臺,永遵蒿里。鶴林霜積,魚山梵空。」魂兮莫返,泣盡秋風。」

三 據墓誌看成月公主的身世

《成月公主墓誌》提及的“海國王”,即吐谷渾慕容氏王族的諾曷鉢,又稱慕容鉢、慕容諾曷鉢,他是慕容順的兒子,封燕王。貞觀九年(635),唐朝平吐谷渾,慕容順投降。唐太宗遂以慕容順爲西平郡王、趉胡吕烏甘豆可汗。國人不附,慕容順竟被部下所殺,諾曷鉢繼位,大臣爭權,國中大亂。十二月,兵部尚書侯君集將兵援救。十年(636),太宗以諾曷鉢爲河源郡王、烏地也拔勒(一作勤)豆可汗。

乾封元年(666),高宗封諾曷鉢爲青海郡王,也就是墓誌所謂“海國王”。[注]《新唐書》卷二二一《西域傳上·吐谷渾傳》。又《册府元龜》卷九九一:“乾封元年五月,封河源郡王慕容諾曷鉢爲青海王。”總章二年(669),高宗命令吐谷渾百姓遷居祁連山,多數大臣認爲這將使吐谷渾暴露於吐蕃攻擊之下,建議先攻打吐蕃。宰相閻立本反對出兵,當年糧食歉收,無力承擔軍事行動,吐谷渾百姓最終没有能遷居祁連山。

咸亨元年(670),吐蕃入侵唐朝西域安西四鎮,唐高宗命右威衛大將軍薛仁貴爲邏婆道行軍大總管,左衛員外大將軍阿史那道真、右衛將軍郭待封爲副,率衆十餘萬討吐蕃。但是由於薛仁貴和郭待封的分歧,唐軍在大非川之戰中被吐蕃祿東贊的兒子論欽陵擊敗,結束了吐谷渾復國的希望。垂拱四年(688),諾曷鉢去世,其子慕容忠繼安樂州刺史之位,此位又傳四代始被廢除。事迹主要見新、舊《唐書·吐谷渾傳》(亦可參見“附錄四”)。

由於吐谷渾與唐政權的特殊關係,唐太宗駕崩,“刻石圖諾曷鉢之形,列於昭陵之下”。[注]《舊唐書》卷一九八《西戎傳·吐谷渾傳》。因諾曷鉢既是青海王,又是駙馬都尉,故高宗武后駕崩後,在乾陵守陵的石人像中,也有他的像立於陵前。有研究者發現,石刻番臣的銜名上有的有“故”字,有的没有,據此可以推知,刻石時諾曷鉢當還在世。[注]宋元祐年間,武功人游師雄將乾陵石像的所有銜名分刻四碑,以圖永存。元人李好文又將當時僅存的三碑中所能看清的文字抄錄於《長安志圖》卷中,共得39名。清代葉奕苞《金石錄補》中錄出38人,到現在蕃臣像上留有名銜的只有6人。陳國燦在《唐乾陵石人像及其銜名的研究》(《文物集刊》1980年第2期)一文中,糾正後世各家銜名記載之錯誤,訂正爲36人,其中就有吐谷渾青海王駙馬都尉慕容諾曷鉢。

《成月公主墓誌》所提供的有關她本人身世的資料並不是特别多,也不是很直接,但是若將出土文獻與傳世史料結合起來看,還是有一些收穫。

《成月公主墓誌》:“以總章元年四月七日卒於興聖寺,春秋廿三。”由總章元年(668)向上逆推,則知公主生於貞觀二十年(646),享年23歲。

《成月公主墓誌》謂公主爲“吐溶(裕)渾可汗海國王慕容鉢第二女”,《弘化公主墓誌》提及“嗣第五子右鷹揚衛大將軍”,慕容諾曷鉢卒後的繼承者慕容忠也是弘化公主所生,成月與他們是同父兄妹,但成月是否就是弘化公主所生呢?一般認爲,諾曷鉢娶弘化公主在貞觀十四年(640),而《弘化公主墓誌》則曰:“貞觀十七年出降於慕容諾賀鉢。”即以最晚的貞觀十七年來説,十八年生長女,十九年生次女也是正常現象,據此來看,成月當爲弘化公主所生。可惜其年不永,世壽23歲,不僅比其母享年76歲少了許多,而且先於母親去世,良可嘆也。

又,《弘化公主墓誌》提及“嗣第五子右鷹揚衛大將軍”,《成月公主墓誌》謂其爲慕容鉢(即諾曷鉢)第二女,則諾曷鉢的子嗣至少應有五男二女,但目前史傳及學者的研究僅提及他有三子,[注]參見周偉洲《吐谷渾史》,桂林,西師範大學出版社,2006年,頁245。周偉洲《吐谷渾資料輯錄》(增訂本),北京,商務印書館,2017年,頁378。則新文獻的出土和研究,仍有補史的功用。

成月公主卒後葬於長安少陵原,是臨時權宜之舉,還是有其他原因?《慕容曦皓墓誌》曰:“公諱曦皓,字曦皓,京兆長安人……地望顯赫,冠冒當時……以寶應元年九月十二日遘疾終於任,春秋五十五。以大曆四年歲次己酉二月十日自太原啓殯,卜宅於長安縣高陽原,禮也。”另據《慕容瓌墓誌》:“貞元十七年二月,終池陽墅第,時年四十八。兆吉凶,厝於堂。今元和十四年八月廿六日,乃吉,啓殯徙於卿之闕里庚穴……九尺之墳,終南之北,其原曰高陽原。”則慕容瓌卒後也葬於高陽原。武氏卒於長安,遷葬於甘肅武威祖塋。而慕容曦皓卒於太原,遷葬於長安高陽原,並稱京兆長安人。有學者將此處的“京兆長安人”理解爲郡望,[注]孫瑜《唐慕容曦皓墓誌考釋》,《山西師大學報(社會科學版)》2010年第3期。或以爲因其故里爲吐蕃所占而葬於長安,[注]陳瑋《新出唐吐谷渾王族慕容瓌墓誌研究》,《中國邊疆史地研究》2014年第4卷第4期。筆者以爲當與北魏以來鮮卑貴族遷徙至洛陽,子孫遂稱洛陽人或河南人一樣。《慕容曦皓墓誌》云其爲京兆長安人,主要根據是:“玄宗朝,特發音誥,隸於神州。”

本文所要提出的問題是,成月公主作爲吐谷渾慕容氏貴族,何以在長安的一座尼寺中修持呢?下面要討論到的興聖寺主法澄是因爲涉罪才被籍没入寺的,那成月公主又是因爲什麽原因呢?

周偉洲先生等學者都曾提到慕容忠、慕容曦光、慕容明、慕容威等吐谷渾慕容氏王族男性子弟童年入侍,以其軍功及考績,逐步超遷等內容,[注]周偉洲《吐谷渾史》,桂林,西師範大學出版社,2006年,頁163。但那都是男性子弟,貴族女性入尼寺修行則是一個例外。

四 與《弘化公主志》對讀,考察唐與吐谷渾關係的新視角

《大周故弘化公主李氏賜姓曰武改封西平大長公主墓誌銘并序》

公主隴西成紀人,即大唐太宗文武聖皇帝之女也。家聲祖德,造天地而運陰陽;履翼握褎,禮神祇而懸日月。大長公主,誕靈帝女,秀奇質於蓮波;托體王姬,湛清儀於桂魄。公宫禀訓,沐胎教之宸猷;姒幄承規,挺璿闈之睿敏。以貞觀十七年出降於青海國王勤豆可汗慕容諾賀鉢。其人也,帝文命之靈苗,斟尋氏之洪胤,同日磾之入侍,獻款歸誠;類去病之辭家,懷忠奮節。我大周以曾沙紐地,練石張天,萬物於是惟新,三光以之再明。主乃賜同聖族,改號西平,光寵盛於釐媯,徽猷高於乙妹。豈謂巽風清急,馳隙駟之晨光;閱水分流,徙藏舟之夜壑。以聖曆元年五月三日寢疾,薨於靈州東衙之私第,春秋七十有六。既而延平水竭,惜龍劍之孤飛;秦氏樓傾,隨鳳簫而長往。以聖曆二年三月十八日葬於涼州南陽暉谷冶城之山崗,禮也。吾王亦先時啓殯,主爲别建陵垣,異周公合葬之儀,非詩人同穴之詠。嗣第五子右鷹揚衛大將軍宣王萬等,痛深欒棘,願宅兆而斯安;情切蓼莪,慚陟屺而無逮。撫幽埏而掩泗,更益充窮;奉遺澤而增哀,彌深眷戀。以爲德音無沬,思載筆而垂榮;蘭桂有芬,資紀言而方遠。庶乎千秋萬歲,無慚節女之陵;九原三壤,不謝貞姬之墓。其銘曰:

瑤水誕德,巫山挺神。帝女爰降,王姬下姻。燕筐含玉,門牓題銀。珈珩揥象,軒佩莊鱗。(其一)

與善乖驗,竟欺遐壽。反魄無徵,神香徒有。婺彩潛翳,電光非久。臉碎芙蓉,茄悽楊柳。(其二)

牛崗僻壤,馬鬣開墳。黛柏含霧,蒼松起雲。立言載筆,紀德垂薰。願承榮於不朽,庶傳芳于未聞。(其三)[注]周紹良主編,趙超副主编《唐代墓誌彙編》,上海古籍出版社,1992年,頁944—945。

《册府元龜》卷九七九《外臣部·和親二》記載:“則天長壽三年二月,西平大長公主(按即弘化公主)還蕃。公主者,太宗族妹,貞觀中,吐蕃遣使請婚,至是來朝,設歸寧之禮焉。”夏鼐先生考證此條時認爲“吐蕃”即吐谷渾。[注]夏鼐《考古學論文集》,北京,科學出版社,1961年,頁107—108。

貞觀十三年(639),諾曷鉢到長安朝見太宗,太宗將宗室女弘化公主嫁給了諾曷鉢。永徽三年(652),弘化公主和諾曷鉢來長安朝見,唐高宗封諾曷鉢爲駙馬都尉,將宗室女金城縣主嫁給諾曷鉢的長子慕容忠。慕容忠死後,弘化公主又爲次子右武衛大將軍、梁漢王慕容闥盧摸末請婚,唐高宗將宗室女金明縣主嫁給了他。吐谷渾的三位可汗,僅唐前期就絡繹娶到了弘化公主、金城縣主、金明縣主等三位貴族女性,足見唐與吐谷渾的關係還是很密切的。

龍朔三年(663),形勢惡化,吐谷渾大臣素和貴逃往吐蕃,將情報全盤吐露。吐蕃大軍入侵,弘化公主和諾曷鉢帶領數千帳吐谷渾百姓逃至唐朝的涼州,請求唐朝救援。高宗以涼州都督鄭仁泰爲青海道行軍大總管,帥右武衛將軍獨孤卿雲、辛文陵等分屯涼、鄯二州,遣左武衛大將軍蘇定方爲安集大使,保護吐谷渾殘餘勢力,以備吐蕃。

關於弘化公主的研究,史學界較多關注的是唐朝與吐谷渾的關係,以及她在其間所起到的作用。但是,還有些更基本的問題尚未解決,如爲何墓誌提及她下嫁諾曷鉢的時間與史傳不一致?她與諾曷鉢共有多少子嗣?[注]周偉洲《吐谷渾資料輯錄》(頁378)所列吐谷渾世系對於諾曷鉢的子嗣只提及 3人。她的長女名叫什麽?爲何要把次女成月公主送到長安入寺學法?等等。

首先是弘化公主出降的時間。史傳記載是貞觀十四年(640),《弘化公主墓誌》則謂:“以貞觀十七年出降於青海國王勤(勒)豆可汗慕容諾曷鉢。”杜光簡和慕壽祺都疑史傳有誤,認爲墓誌記載是正確的;夏鼐則認爲史傳“皆係根據當時實錄,年月不應有誤。誌文出自後人,追記五六十年前之事,未暇深考,自易致誤”,故傾向於貞觀十四年(640),周偉洲從夏鼐説。李延愷則認爲史書爲後人撰寫,墓誌係時人撰寫,墓誌更爲可信。[注]引自濮仲遠《唐代吐谷渾慕容氏王室墓誌研究述評》,《青海民族大學學報(社會科學版)》2013年第39卷第3期。

《故張掖君王慕容府君墓誌》:“自後魏至梁、隋、唐,每代尚主,婚連貴戚,侈貴崇極。”僅以隋唐而言,前後就有多位貴族女性下嫁給吐谷渾王,分别是隋代的光化公主,唐代除了弘化公主下嫁諾曷鉢外,還有金城縣主下嫁慕容忠、金明縣主下嫁闥盧摸末,後面兩位公主的許婚與迎娶,弘化公主在其間確實起了重要作用。此外,還有李深與元王慕容若、姑臧縣主與慕容宣超的和親,史書闕載,僅見於墓誌文獻。[注]分别見於《大唐故夫人李氏墓誌》和《慕容曦皓墓誌》。

唐與周邊少數民族的關係好壞親疏不一,吐谷渾與唐的關係比較親近,除了祖先與鮮卑民族有共同關係外,恐怕包括弘化公主等人在內都做了不少切實的貢獻,這樣既消除了唐政府的心腹之患,也延續了吐谷渾的長期存在。

五 與法澄塔銘比較,看唐代貴族女性崇佛現象

《大唐故興聖寺主尼法澄塔銘并序》

法師諱法澄,字元所得,俗姓孫氏,樂安人也。吴帝權之後。祖榮,涪州刺史;父同,同州馮翊縣令。法師第二女。降精粹之氣,含宏量之誠,大惠宿持,靈心早啓。鑑浮生不住,知常樂可依,托事蔣王,求爲離俗。遂於上元二年出家,威儀戒行,覺觀禪思,迹履真如,空用恒捨,遂持瓶鉢一十八事,頭陁山林,有豹隨行,逢神擁護,於至相寺康藏師處聽法。探微洞悟,同彼善才;調伏堅持,寧殊海意。康藏師每指法師謂師徒曰: 住持佛法者,即此師也。如意之歲,淫刑肆逞,誣及法師將扶汝南,謀其義舉,坐入宫掖,故法師於是大開聖教,宣揚正法,歸投者如羽翮趨林藪,若麟介赴江海。昔菩薩化爲女身,於王后宫説法,今古雖殊,利人一也。中宗和帝知名放出,中使供承,朝夕不絶。景龍二年,大德三藏等奏請法師爲紹唐寺主,敕依所請。今上在春宫,幸興聖寺,施錢一千貫充修理寺。以法師德望崇高,敕補爲興聖寺主。法師修緝畢功,不逾旬月。又於寺內畫花嚴海藏變,造八角浮圖,馬頭空起舍利塔,皆法師指授規模及造,自餘功德不可稱數。融心濟物,遍法界以馳神;運冥功,滿虛空而遇化。不能祗理事塗,請解寺主。遂抄花嚴疏義三卷,及翻盂蘭盆經、温室經等,專精博思,曰起異聞,疲厭不生,誦經行道,視同居士。風疾現身,乃臥經二旬,飲食絶口。起謂弟子曰: 我欲捨壽,不知死亦大難,爲當因緣未盡。後月餘,儼然坐繩床七日不動,唯聞齋時鐘聲即吃水。忽謂弟子曰: 扶我臥,我不能坐死。臥訖遷神,春秋九十,開元十七年十一月三日也。以其月廿三日安神於龍首山馬頭空塔所。門人師徒弟子等未登證果,豈知鶴林非永滅之場,鷲嶺是安禪之所?號慕之情,有如雙樹。法師仁孝幼懷,容儀美麗,講經論義,應對如流。王公等所施,悉爲功德。弟子嗣彭王女尼彌多羅等,恐人事隨化,陵谷遷移,紀德鐫功,乃爲不朽。銘曰:

易高惟一,道尊自然。大法雄振,豈曰同年。優陁花色,曇彌稱賢。錯落倫次,師在其間。濟彼愛河,拯斯苦海。導引羣類,將離纏蓋。不虛不溢,常住三昧。是相無定,隨現去來。雙林言滅,金棺復開。有緣既盡,歸向蓮臺。衆生戀慕,今古同哀。[注]李志暕(彭王志暕)《興聖寺主尼法澄塔銘》,見《全唐文》卷一〇〇,本文錄文據周紹良主編,趙超副主編《唐代墓誌彙編》,頁1362。

“托事蔣王”之蔣王是指李惲(?—674),唐太宗李世民第七子,唐高宗李治異母兄,母王氏。據《舊唐書》卷七六《太宗諸子傳》:“蔣王惲,太宗第七子也。貞觀五年,封郯王。八年,授洺州刺史。十年,改封蔣王、安州都督,賜實封八百戶。二十三年,加實封滿千戶。永徽三年,除梁州都督。惲在安州,多造器用服玩,及將行,有遞車四百兩。州縣不堪其勞,爲有司所劾,帝特宥之。後歷遂、相二州刺史。上元年,有人詣闕誣告惲謀反,惶懼自殺,贈司空、荆州大都督,陪葬昭陵。”《新唐書》卷八〇《太宗諸子傳》內容基本相同,唯述及被誣告謀反事較詳細:“蔣王惲,始王郯,又徙王蔣,拜安州都督,賜實封千戶。永徽三年,徙梁州。惲造器物服玩,多至四百車,所經州縣騷然護送,爲有司劾奏,詔貸不問。上元中,遷箕州刺史。錄事參軍張君徹誣告惲反,詔使者按驗,惲惶懼自殺。高宗知其枉,斬君徹,贈惲司空、荆州大都督,陪葬昭陵。”王妃元氏,先去世。孫法澄應是蔣王的次妃。

“法師諱法澄,字元所得,俗姓孫氏,樂安人也。吴帝權之後。祖榮,涪州刺史;父同,同州馮翊縣令。法師第二女……托事蔣王,求爲離俗。遂於上元二年出家……誣及法師將扶汝南,謀其義舉,坐入宫掖”,似乎法澄在蔣王李惲未自殺前已經出家,“坐入宫掖”是後來的事,原因是“將扶汝南,謀其義舉”,當指汝南郡王、嗣蔣王李煒於垂拱年間被武則天處死這一件事情。此事新、舊《唐書》蔣王李惲傳記錄簡略,而《資治通鑑》敍述較詳:“(永昌元年)夏,四月,甲辰,殺辰州别駕汝南王煒、連州别駕鄱陽公諲等宗室十二人,徙其家於嶲州。煒,惲之子;諲,元慶之子也。”[注]《資治通鑑》卷二〇四,北京,古籍出版社,1956年,頁6457。

“中宗和帝知名放出,中使供承,朝夕不絶。景龍二年,大德三藏等奏請法師爲紹唐寺主,敕依所請。今上在春宫,幸興聖寺,施錢一千貫充修理寺。以法師德望崇高,敕補爲興聖寺主。”這一段述及法澄與統治者高層的聯繫。唐中宗任命其爲紹唐寺主,唐玄宗在做太子時曾幸興聖寺,又補任法澄爲興聖寺主。

關於唐代女性修習佛法,以及入寺爲尼等,已經有不少討論,[注]李玉珍《唐代比丘尼》,臺北,學生書局,1989年。陳懷宇《中古時代后妃爲尼史事考》,《華林》第2卷,北京,中華書局,2002年。楊梅《唐代尼僧與世俗家庭的關係》,《首都師範大學學報》2004年第5期。周玉茹《唐代內尼稽考》,《佛學研究》,2008年。其中多舉法澄爲例,故這裏不再贅述。唯法澄入寺修持並任寺主,與成月公主的入寺似乎還是有區别的。特别是考慮到成月公主之母弘化公主對唐與吐谷渾的和睦相處,貢獻尤多,而其父青海王諾曷鉢受唐册封,與唐和親,生前其石像已被立於昭陵、乾陵,這些都是唐與吐谷渾關係良好的明證,故成月公主的入寺要麽是一種堅定的信仰,要麽就是一種處罰。因目前還没有更多的資料,故也不再做更詳細的推測了。

六 興聖寺的建築及其變遷

興聖寺是唐長安外郭城內的一座寺院,史籍對其記載不少,但內容都較爲簡略。據《唐會要》卷四八:“興聖寺,通義坊。本高祖龍潛舊宅。武德元年,以爲通義宫。貞觀元年,立爲尼寺。”[注]《唐會要》卷四八,北京,中華書局,1955年,頁845。又《長安志》卷九:“次南通義坊。西南隅,興聖尼寺。高祖龍潛舊宅。武德元年,以爲通義宫。貞觀元年,立爲寺。”[注]宋敏求《長安志》卷九《唐京城三》,西安,三秦出版社,2013年,頁181。《增訂唐兩京城坊考》卷四:“次南通義坊。西南隅,興聖尼寺。高祖龍潛舊宅。武德元年以爲通義宫,貞觀元年立爲寺。《舊書·楊收傳》: 武德元年五月,備法駕於長安通義里舊廟,奉迎宣簡公、懿王、景皇帝神主升祔太廟。寺有高祖寢堂,景雲二年,寢堂前枯柿樹復生,有敕封植焉。按彭王諫有《興聖寺主尼法澄塔銘》。”[注]徐松撰,李健超增訂《增訂唐兩京城坊考》卷四,西安,三秦出版社,2006年,頁169。其地在今西安市西北大學太白校區南大學南路附近(見附錄三)。

興聖寺在唐代前期的政治文化地位極其特殊: 始爲高祖龍潛舊地,高祖捨宅爲宫,太宗欽改尼寺。玄宗親幸,施錢修寺。可見此地與唐前期的宫廷政治有密切關係。

據學者考證,[注]余海濤《神聖與世俗: 唐長安興聖寺考論》,《鄭州航空工業管理學院學報(社會科學版)》2016年第4期。貞觀二年(628)始,唐太宗邀請了京師很多高僧至皇宫,舉行了七天的法會。同時,他敕令度僧尼一千人,並令興聖寺改爲尼寺。

本文關注的還有另外一個問題,即興聖寺內的美術與建築。《大唐故興聖寺主尼法澄塔銘并序》:“法師修緝畢功,不逾旬月。又於寺內畫華嚴海藏變,造八角浮圖,馬頭空起舍利塔,皆法師指授規模及造,自餘功德不可稱數。”這一段話涉及三個方面的建築和美術問題: 一是《華嚴海藏變》壁畫,二是八角浮圖,三是“馬頭空起舍利塔”。

興聖寺內的《華嚴海藏變》是怎麽回事呢?一般認爲實際上就是指華嚴經變。實叉難陀譯《華嚴經》卷八介紹蓮花藏世界:“此香水海有大蓮花,名種種光明蘂香幢。花(華)藏莊嚴世界海,住在其中,四方均平,清淨堅固,金剛輪山,周匝圍繞,地海衆樹,各有區别。”華藏莊嚴世界海的上方(類似海邊位置)是由無數彩雲構成的宇宙,這是善財參拜普賢時看到的大千世界。又《華嚴經》卷八〇:“爾時,善財童子見普賢菩薩如是自在神通境界,身心遍喜,踴躍無量,重觀普賢一一身分、一一毛孔,悉有三千大千世界。風輪、水輪、地輪、火輪,大海、江河及諸寶山、須彌、鐵圍,村營、城邑、宫殿、園苑,一切地獄、餓鬼、畜生、閻羅王界,天龍八部、人與非人,欲界、色界、無色界處,日月星宿、風雲雷電、晝夜月時及以年劫、諸佛出世、菩薩衆會、道場莊嚴;如是等事,悉皆明見。如見此世界,十方所有一切世界悉如是見;如見現在十方世界,前際、後際一切世界亦如是見,各各差别,不相雜亂。”

張彥遠《歷代名畫記》卷三《洛陽敬愛寺》:“西禪院北壁華嚴變(張法受描)。……山亭院十輪經變、華嚴經,並武靜藏畫。”按: 武靜藏畫的華嚴經應該是華嚴經變。同卷記載長安“懿德寺。三門樓下兩壁神,中三門東西華嚴變,並妙。三門西廊東,靜眼畫山水。”靜眼即陳靜眼,唐前期名畫家。《唐大和尚東征傳》記鑑真東渡,於天寶十二載(753)“至州,盧都督率諸道俗出迎城外,恭敬承事,其事無量。引入大雲寺,四事供養,登壇受戒。此寺有呵梨勒樹二株,子如大棗。又開元寺有胡人造白檀華嚴經九會,率工匠六十人,三十年造畢,用物三十萬貫錢。欲將往天竺,采訪使劉臣鄰奏狀,敕留開元寺供養,七寶莊嚴,不可思議。”

除了中原地區的華嚴經變外,敦煌莫高窟也有許多華嚴經變,從盛唐晚期到宋代都有繪製,據統計共有30鋪華嚴經變。[注]王惠民《〈華嚴經〉與華嚴圖像》,見敦煌研究院網站public.dha.ac.cn/content.aspx?id=268264382355.

一般認爲法澄卒後葬於塔中,但據劉淑芬考證,法澄是葬在馬頭空的石室,而非其所修的舍利塔內。僧尼的墓誌塔銘中,多有稱“營空”、“爲空”或“鑿空”以爲葬所者,其實都是指石室瘞葬。《續高僧傳》卷二五《感通上·唐雍州義善寺釋法順傳》中,敍述法順在長安東郊馬頭開鑿修禪的石窟,可以很清楚地顯示這一點:“釋法順,姓杜氏,雍州萬年人也。……十八棄俗出家,事因聖寺僧珍禪師,受持定業。珍姓魏氏,志存儉約,野居成性。京室東阜,地號馬頭,空岸重邃,堪爲靈窟。珍草創伊基,勸俗修理,端坐指撝,示其儀則。忽一犬不知何來,足白身黃,自然馴擾,徑入窟內,口銜土出……乃至龕成,無爲而死。”[注]又見《法苑珠林》卷二八,北京,中華書局,2003年,頁878—879。劉淑芬還指出,長安附近的石室瘞窟集中在杜城、馬頭和少陵原三個地區。文獻所見,杜城一帶稱開窟,而馬頭和少陵原則多以“空”或“穴”爲名。

由於馬頭一帶的地形易於鑿成窟室,“空”通“孔”,明人方日升《韻會小補》云:“空,秦人呼土窟爲土空。”故關中一帶習稱土窟爲“土空”,所以在馬頭鑿成的窟室就稱爲“馬頭空”,也有因音近訛稱爲“馬騰空”,或稱“馬頭穴”者。“馬頭空”又稱“馬頭崆”,直到清代以後才因爲音近而訛,被稱爲“馬登空”或“馬騰空”,今西安雁塔區仍有馬騰空鄉,等駕坡以南一帶,也有叫馬騰空村的地名。[注]周曉薇、王其禕《新出隋墓誌所見大興城城郊地名釋證三題》(《中國歷史地理論叢》2016年第4期)對馬頭空的地理方位、名稱沿革有非常細緻的考論,可參讀。

但劉淑芬謂法澄是太子太保宋國公蕭瑀第五女,蕭瑀是三階教徒,三階教徒有實施露尸葬、林葬的傳統,是以蕭瑀之族出家者中,法澄石室瘞藏於土窟中云云,[注]劉淑芬《石室瘞窟——中古佛教露尸葬研究之二》,《大陸雜誌》1999年第98卷第2期。顯然是失察之誤,前一節已考述法澄的家世,此不再贅述。

七 本文的初步結論和推論

本文對新見吐谷渾慕容氏成月公主的墓誌進行了錄文和初步整理,深感這一新文獻對深化吐谷渾研究、唐代貴族女性修佛研究、長安寺廟研究等均有重要意義,賢者識其大,不賢者識其小,因筆者並非專攻民族史,僅就文獻本身所提及的資訊進行討論,似可得出如下初步的結論:

一、 成月公主當係吐谷渾諾曷鉢與弘化公主所生,爲其次女,生於貞觀二十年(646),卒於總章元年(668),享年23歲。幼時即入唐代長安的興聖尼寺修習,卒於寺內,葬於明堂縣(今陝西西安長安區)少陵原。

二、 通過《成月公主墓誌》及《弘化公主墓誌》對讀知,諾曷鉢至少育有五子二女,而一般的研究者僅提及其有三子。又,傳世文獻對弘化公主下嫁諾曷鉢的時間與出土的《弘化公主墓誌》不同,學界多采傳世文獻的説法,筆者以爲,如無更直接有力的文獻支持,應以墓誌爲準,至少交代分歧,兩説並存。

三、 成月公主所修習的興聖寺是一座尼寺,由唐高祖李淵的舊居改建,但與一般的尼寺似有較大區别,其地理位置在長安外郭城通義坊,距皇城、宫城較近,唐玄宗爲太子時經常出入該寺,寺主尼法澄本身就曾是王妃,因罪被籍没,故與統治階級高層關係密切。

四、 興聖寺作爲一座尼寺,在政治上與統治階級高層關係密切,高祖捨宅,太宗立寺,玄宗巡幸並任寺主,在教義上當屬華嚴宗,故寺內有寺主法澄繪製的《華嚴海藏變》。而法澄圓寂後所葬的馬頭空,應是將其葬於馬頭空的窟室內,也就是中古時期僧人常采用的石室瘞窟法。

《成月公主墓誌》篇幅不長,但內容豐富,涉及唐代政治、中西交通、民族關係、佛教與女性信仰、宗教建築及美術等諸多內容,筆者並不專攻這些領域,故這裏僅僅是提出問題,希望能引起更多方家的關注和深入研究。