合肥市技术市场发展研究:基于2011—2016年技术合同交易情况分析

唐丽娟, 陈 泰

(安徽省科技厅 科学技术情报研究所,安徽 合肥 230011)

关键字:合肥市;技术市场;技术合同;发展

近年来,合肥市不断加大科技创新,技术市场已成为科技成果转化的重要渠道和推动力量。“十二五”以来,合肥市深入落实创新驱动发展战略,全面深化科技体制改革,不断健全技术创新市场导向机制,技术合同成交额快速增长,技术交易规模和水平得到大幅度提升,为合肥市创新驱动发展发挥了重要的支撑作用。

1 2011—2016年技术合同数据分析

1.1 基本情况

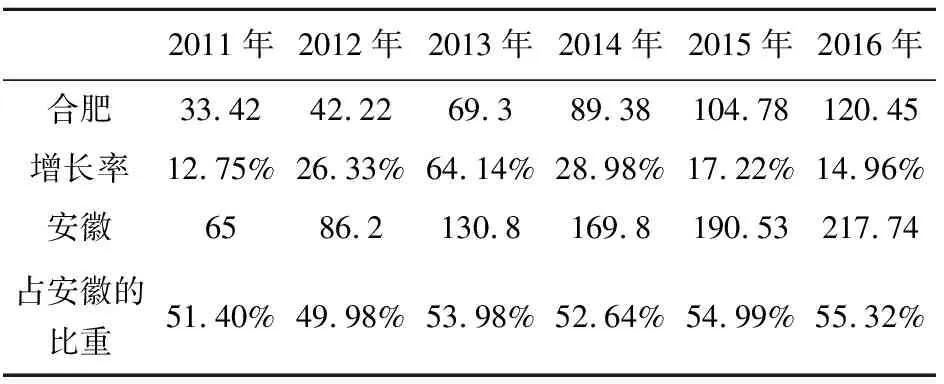

技术合同成交额持续增长。2016年合肥市认定登记技术合同成交额达120.45亿元,比上年增长14.96%,是2011年的3.6倍;成交项数10460项,增长12.12%;平均单项技术合同成交额115.15万元,增长2.52%(见表1)。

单份合同成交额偏低。2016年合肥市单项技术合同成交额集中在1万元到10万元之间的最多,占总项数的41.29%,但成交额仅占总额的1.01%。相反的,千万元以上的合同项数虽然只占总项数的2.10%,但成交额占比高达70.33%。

表1 2011—2016年合肥市技术合同成交额及其占安徽省的比重(单位:亿元)

技术合同成交额占地区生产总值的比重逐年提高。2011年技术合同成交额占地区生产总值的比重不到1%,2016年技术合同成交额占地区生产总值(中国统计局发布的初步核算值为6274.30亿元)的比重达1.92%,是2011年占比的2.09倍。

技术合同在本省落地转化比重持续增长。2011年到2016年,合肥市在本省落地技术(即流向本省技术)从3164项增加到8081项,成交额从9.15亿元增长到53.77亿元,在省内落地转化的比重从2011年的27.38%提高到44.64%(见表2)。

表2 2011—2016年合肥市技术流向情况(单位:项、亿元)

1.2 技术合同构成

技术服务与技术开发合同成交额占九成。2016年,技术服务合同6339项,成交额65.81亿元,比上年增长25.1%,占技术合同成交总额的54.64%;技术开发合同4963项,成交额44.61亿元,增长6.62%,占37.04%(见表3)。

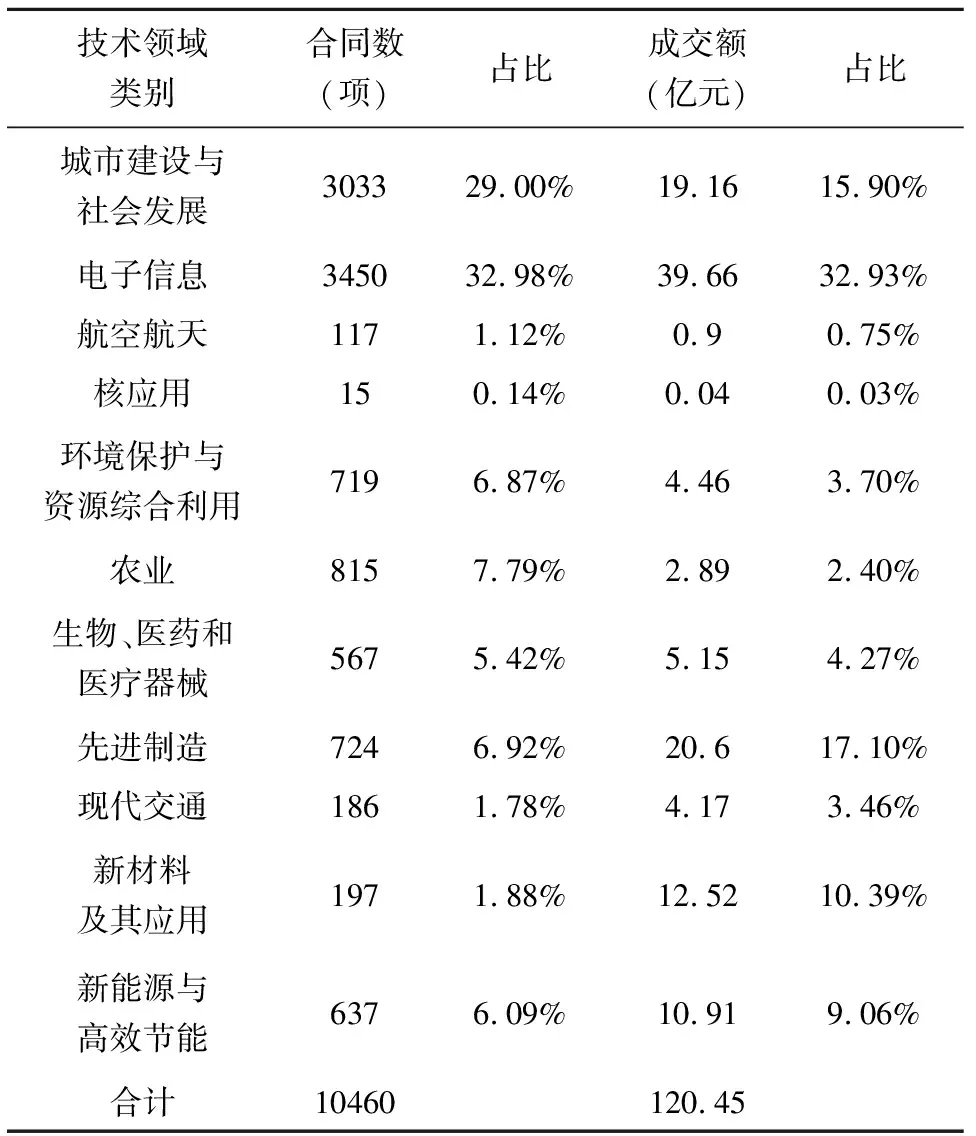

电子信息、先进制造和城市建设与社会发展占据主导地位。电子信息领域技术合同成交额39.66亿元,比上年增长7.83%,占技术合同成交总额的32.93%;先进制造领域技术合同成交额20.6亿元,下降12.89%,占17.1%;城市建设与社会发展领域技术合同成交额19.16亿元,下降8.19%,占15.9%(见表4)。

技术秘密为知识产权交易主要形式。涉及技术秘密的合同2430项,成交额29.61亿元,较上年增长3.06%,占技术合同成交总额的24.58%。专利合同成交317项,成交额5.8亿元,是上年的2.8倍,占4.82%。生物、医药新品种合同成交项45项,成交额为1.25亿元,下降48.35%,占1.04%。

计划内项目成交额有所增长。2011年到2016年,计划内项目成交额由2011年7.92亿元增加到2016年的35.88亿元,占比由23.7%增长到29.8%。2016年,国家科技计划项目74项,成交额为4.08亿元,增长36%,占技术合同成交总额的11.37%;部门计划项目273项,成交额为4.82亿元,下降22.5%,占13.43%;地市县计划项目990项,成交额为19.43亿元,增长95.9%,占比54.15%;省、自治区、直辖市及计划单列市计划项目483项,成交额为7.55亿元,下降0.13%,占比21.04%(见表5)。

表3 2011—2016年合肥市各类技术合同成交额情况(单位:亿元)

表4 2016年合肥市技术领域分类情况

输出技术主要服务于社会发展和社会服务、基础设施以及城市和其他民用目标等。2016年,服务于社会发展和社会服务的技术合同3191项,成交额46.62亿元,比上年下降8.83%,占技术合同成交总额38.70%;服务于基础设施和建设的技术合同1648项,成交额12.83亿元,比上年增长27.41%,占技术合同成交总额10.65%;服务于其他民用目标的技术合同1142项,成交额22.62亿元,比上年增长41.20%,占技术合同成交总额18.78%。

企业是技术输出的主力。2016年,企业法人技术合同8383项,成交额111.03亿元,占全市技术合同成交额92.18%,较上年增长20.23%,占比由2011年的68.55%增长到2016年的92.18%(见表6)。

表5 2011—2016年各类科技项目成交额(单位:亿元)

表6 2011—2016年合肥市各技术交易主体的技术合同成交额(单位:亿元)

2 合肥技术市场特点

2.1 技术交易规模不断扩大

成交总额上,合肥市经认定登记的技术合同成交额不断增长,2016年突破120亿元,是2011年的3.6倍;占全省的比重上,合肥市技术合同成交额在全省的比重达到一半,2016年所占比重高达55.4%,在安徽省创新驱动发展战略中发挥着自己独有的功能和作用;占地区生产总值的比重上,合肥市技术合同成交额占地区生产总值(中国统计局发布的初步核算值)的比重由2011年的0.92%增长到1.92%,对经济发展贡献平稳增长。

2.2 技术交易呈高端化发展趋势

一是技术开发合同成交额44.61亿元,占全市技术合同成交额的37.04%;二是具有自主知识产权的技术秘密、专利、计算机软件、动植物新品种、集成电路布图设计、生物医药新品种权和设计著作权技术合同成交额48.99亿元,占全市技术合同成交额的40.7%。

2.3 技术市场促进科技资源优化配置

一是企业作为技术交易主体的技术创新能力不断增强,交易的数量和规模发生了很大的变化,占全市的技术合同成交额由2011年的68.55%增长到2016年的92.18%,同时,2016年,78.79%的合同成交额集中在1万到100万之间,可见中小企业活跃程度不断加强。二是各级科技计划项目通过技术市场实现了转移、转化和产业化。2011年,进入技术市场的各级科技计划项目成果的合同成交金额仅7.92亿元,占全市技术合同成交额的比例为23.7%;2016年,达到35.88亿元,占全市技术合同成交额的比例也提高到29.8%。三是引领产业高端发展。电子信息、先进制造等战略性新兴产业为主要领域,占技术合同成交额的比例达一半。

3 合肥市技术市场存在的问题

3.1 高校科研机构技术转移效率低

高校科研机构作为国家科技创新的主力军,是财政支持的重点投入单位,多年持续增长的财政投入,使得这些机构的科研能力大大提高,除提供基础类研究成果外,也产生了大量的应用类技术成果。但是,高校科研机构的技术转移现状却令人堪忧,财政科技经费投入与技术服务的投入产出比偏低,高校科研机构专利技术转让合同偏少,专利技术转让实施率偏低,2011—2016年,高校科研机构的技术合同成交额仅由6.35亿元增加到9.4亿元,占全市技术合同成交额的比重由19%下降到7.8%,高校科研机构技术交易的增长缓慢。同时,高校科研机构更多关注研发,忽视成果转化和产业化,与其他创新主体之间相互脱节。

3.2 技术市场服务水平较低

技术服务能力欠缺,技术卖方与买方项目对接成本较高,成功率较低。正规经营且有能力的技术转移机构不多,技术转移队伍人才匮乏。2011—2016年国家公共财政投入的科技计划项目成果转化率低,其技术交易额占比增长缓慢,仅由23.7%增长到29.8%。技术转移中的知识产权保护状况也令人堪忧,专利技术合同成交额占全市的技术合同成交额比重呈缓慢增长趋势,仅由2.18%增长到4.8%;未涉及知识产权合同额占比呈较快增长趋势,增长至71.46%。

3.3 技术交易制度尚不完善

目前合肥市现行优惠政策大多是以技术成果和技术卖方为主,虽然强化了企业技术创新主体的地位,但是忽略了科技成果产业化的末端。因此,技术市场政策体系应该注重核心政策的深化,由促进、鼓励技术卖方转向鼓励技术买方积极购买技术成果。技术市场与人才市场的融合,尚未提到议事日程,技术产权交易市场尚未真正形成。

4 对策和建议

4.1 加强对技术市场的政府引导和监管

合肥市政府要进一步加强对技术市场的引导,推动技术交易机制和模式创新,针对技术转移的不同阶段,采取不同的引导方式和力度,加快各级政府财政资金支持形成的公共科技成果进入市场交易,推动重大科技计划项目及行业共性技术、关键技术的转移和扩散。同时,加强对技术市场的监管,建立相关监管制度,完善监管手段与条件,切实落实监管责任。

4.2 营造更加良好的技术市场环境

一是建立健全技术市场信用体系,可仿照国家科技计划采取“黑名单”制度,建立科学合理的技术市场社会信用评价体系,为技术市场中的高校科研机构、企业、个人和科技中介机构等主体建立权威的信用档案,并借助“互联网+”,在技术市场发展中积极营造重合同、守信用的氛围。二是加大知识产权保护力度,可参照武汉“黄金十条”和“新黄金十条”,开展国有知识产权管理制度改革试点以及科技成果所有权混合所有制改革,进一步完善合肥市技术转移前的产权归属制度,同时建立完善的外部知识产权法律保障体系。三是加强科技人才培养,参照深圳市、青岛市等技术经纪人队伍建设工作经验,开展技术经纪人职业资格认证和注册制度;建立和完善技术经纪人培养制度,开展专业性技术转移人员的技能培训,建立备案制度,构建人才数据库。

4.3 完善技术市场制度体系

一是出台规范技术交易行为的政策。可参照《南京市促进技术转移条例》(2011)、《深圳经济特区技术转移条例》(2013),加快研究制定有关规范合肥市技术市场技术交易行为、保护交易者权益的政策法规及相关配套实施细则[1];构建技术评估体系,促进技术评估机制的制度化、规范化。二是出台促进技术转移转化的激励政策,将技术转移成效纳入高校、科研单位和科技人员个人的工作业绩考核评价体系[2],同时规定技术转移的收入必须在科研人员和科研机构之间进行分配,为技术转移提供源源不断的动力。三是出台加强技术市场监管的正向激励政策。对参与技术市场和对技术转移做出贡献的技术合同登记机构、网上技术市场交易平台给予实质性的财政支持或奖励措施。可仿照《西安市技术合同登记处考核管理办法》、《武汉市技术转移服务和技术交易奖励补贴资金管理办法(暂行)》(武科规〔2013〕183号),在县区设立技术合同登记机构,每年年初签订有关合同认定登记指标的协议,年末根据完成情况,按照公开透明、以效定补原则给予奖励。

4.4 优化技术市场服务方式

一是提供专业化全过程服务。围绕技术转移核心、构建科技服务链、创新服务模式是技术转移服务体系转型升级的关键,以政府推进为抓手,做好服务体系的设计,引导各技术转移机构围绕地区资源和产业发展优势,建立各自的技术转移模式和平台,逐步走多元化的市场化道路,服务好企业这一市场主体。二是大力扶持科技中介。积极引导科技中介机构向服务专业化、组织规模化、制度规范化方向发展,推进技术中介机构的社会化、网络化进程,鼓励形式多样,如技术交易所、资产评估事务所和咨询公司等,建立一批具有示范效应的品牌技术中介机构,把技术中介机构建成科技成果吸纳、增值、扩散、转移中心[3],以实现其服务技术市场发展的中介职能。三是积极推动合作发展。加强与国际和国内技术市场接轨,坚持“引进来”和“走出去”相结合,推动对外交流;深化技术转移区域协作,加强与中关村等自主创新示范区的交流与合作,优势互补、良性互动、协调发展;推动军民融合深度发展,倾市场化之力,推进军技民用,民技军用,实现军民互动共享[2]。