郑和宝船尺度新考

——从泉州东西塔的尺度谈起

胡晓伟

《明史·郑和传》所载郑和宝船“修四十四丈,广十八者”,是否出现过如此巨型的木帆船,一直是郑和下西洋研究的中心议题之一。

本文采用比较研究的方法,对郑和宝船尺度所用度量单位“丈”提出新的解读,以新视角对大号宝船尺度提出新看法,敬请方家指正。

一、研究回顾

郑和宝船尺度的研究,自1904年梁启超先生首倡,1947年管劲丞先生提出质疑,由此引发的争议旷日持久,至今聚讼难解。研究结果主要有三种观点:

第一种观点:相信文献史料记载的正确性,推论郑和大号宝船长度在100米以上。如梁启超、周世德、郑鹤声、庄为玑、席龙飞、王冠倬、李邦彦、王兆和、文尚光、陈延杭、顿贺、杨斌等先生都持此意见。但对宝船所用度量单位“丈”的解释有所不同。梁启超认为所用是工部尺。[注]梁启超:《祖国大航海家郑和传》,转引自《郑和研究资料选编》,北京:人民交通出版社,1985年,第20-28页。周世德认为郑和宝船用淮尺,1尺约为0.342米,宝船长150.5米, 宽61.6米。[注]周世德:《从宝船厂舵杆的鉴定推论郑和宝船》,载《文物》1962年第3期。庄为玑根据洪武二十六年(1393)定斛斗秤尺制度,认为当时1尺相当于今0.311米,宝船长138米,宽56米。[注]庄为玑、庄景辉:《郑和宝船尺度的探索》,载《海交史研究》1983年(总第5期)。王兆和认为郑和下西洋发生在明初,造船匠用元尺是可能的。并根据《中国历代尺度考》载元朝一尺约合今0.24米,宝船长117米。[注]王兆和:《试论郑和下西洋中的几个问题》,载《郑和下西洋论文集(第一集)》,北京:人民交通出版社,1985年,第149、150页。席龙飞、陈延杭先生认为郑和宝船是福船;并根据福州黄升墓出土的一把雕花漆木尺,认为此木尺比较接近海船用尺,测量结果,每尺0.283米,换算宝船长125.65米,宽50.95米。[注]席龙飞:《再论郑和宝船》,载《船史研究》1997年第11-12期;席龙飞:《中国造船技术的世界性贡献》,载《海交史研究》2001年第2期;陈延杭:《郑和宝船的长宽尺寸论证──兼复张箭先生》,载《海交史研究》2001年第2期。刘孔伏等以河北满城汉墓出土的一把尺子, 一尺合23.5厘米,推算宝船长约为103米, 阔约为42米。[注]刘孔伏、潘良炽:《郑和下西洋所用船只与宝船辨析》,载《南京社会科学》2007年第6期。

第二种观点:认为以造船业而论,明初不可能造出长度在100米以上的宝船,从而推论史料记载有误。持此观点者有管劲丞、杨槱、施鹤群、杨宗英、唐志拔、辛元欧、苏明阳、张箭、龙村倪等先生。管劲丞认为梁启超有“尽信书”之失,首次对郑和宝船尺度提出质疑。[注]管劲丞:《郑和下西洋的船》,转引自《郑和研究资料选编》第268-272页。中科院院士、著名造船专家杨槱等先生,从造船和航海的角度出发,多次撰文指出这样的尺度不合实际。[注]杨槱、施鹤群:《郑和宝船尺寸记载有误》,载《航海》1983年第3期。杨槱:《郑和下西洋所用的船舶——从航海和造船的角度考虑》,载《郑和下西洋论文集》第一集,北京:人民交通出版社,1985年,第108-118页。杨槱:《郑和下西洋所用宝船的进一步探索》,载《船史研究》1986年第2期。杨槱:《现实地和科学地探讨“郑和宝船”》,载《海交史研究》2002年第2期。杨宗英根据南京发掘的大舵杆,估计宝船为长18丈(61.56米),广4.4丈(15米),排水量为1 200吨左右的沙船。[注]杨宗英、黄根余:《浅论郑和宝船——从史料和考古角度考虑》,载《郑和下西洋论文集(第一集)》,第155-163页。傅朗、龙村倪将此尺度与明清的册封舟、太和殿、现代的足球场作比较研究,认为宝船尺度大得离奇。[注]傅朗:《论郑和宝船与册封舟——纪念郑和下西洋六百周年》,载《福建师范大学学报(哲学社会科学版)》2004年第2期,第104-109页。龙村倪:《太和殿·大“宝船”·足球场》,载《郑和研究与活动简讯》第22期,2005年6月20日。张箭先生认为用木材造不出万吨帆船。[注]张箭:《郑和宝船实际吨位探析》,载《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》2004年第3期。张箭:《从考古文物实验辨析郑和宝船的吨位》,载《华夏考古》2005年第4期。

第三种观点:区别于以上两种观点,如韩振华、金国平、郭之笏、邱克、万明、祁海宁等先生。韩振华认为郑和宝船即2 000料船。[注]韩振华:《论郑和下西洋船的尺度》,连载《中国水运史研究》1988年第2期、1989年第1期。金国平认为郑和宝船,很有可能是由四艘二千料组合而成的舫,该观点在西方学界造成了很大的反响,并认为这是目前为止对大号宝船问题最为合理和有力的解释。[注]余果:《郑和大号宝船新说》,载《郑和研究动态》(总第6期),2007年12月。郭之笏认为历代古船尺度,长宽比一般都在1/5,宝船长度可信,宽度难以置信。[注]郭之笏:《关于郑和宝船尺度问题的探讨》,载《海交史研究》1985年第2期。邱克在北京图书馆首先发现了《三宝征夷集》本,著文披露了所载宝船数、宝船尺度、下西洋官兵数全用大写,说明宝船尺寸的可靠性。并强调仅从文献考察郑和宝船尺寸记载的可靠性问题是不够的,大型木结构海船的建造和航行,许多技术和工艺问题在当时是如何解决的,尚需进一步深入研究。[注]邱克:《谈明史所载郑和宝船尺寸的可靠性》,载《文史哲》1984年第3期。万明在校勘《瀛涯胜览》过程中发现,载有宝船尺度的本子,在明嘉靖以前是没有的,是明后期才出现的,推论郑和宝船尺度的记载不能肯定出于马欢亲笔,而很可能是后人的附会。[注]万明:《明钞本〈瀛涯胜览〉源流考——四种明钞本校勘记》,载《明钞本〈瀛涯胜览〉校注》(代前言),北京:海洋出版社,2005年,第26-28页。据此,祁海宁根据南京出土的洪保寿藏铭,提出“五千料巨舶”是郑和船队中的大号宝船唯一可靠之记载的观点。[注]祁海宁:《论洪保墓寿藏铭的出土与大号宝船研究的几个基本问题》,载《郑和研究》2012年第1期。

郑和宝船尺度在学术上争论,一方面质疑派对其大尺度难以从史籍绝对否定,另一方面维护派对其木结构与工艺又难以说清,双方都难以提出确凿的证据来说服对方。受各方争论之启发,笔者发现问题的关键在于对度量单位“丈”的解读。即郑和宝船尺度所用度量单位“丈”合今多少米?为说明此问题,下文先分析泉州东西塔所用度量单位“丈”,通过实例表明有必要用新的视角看待郑和宝船所用度量单位“丈”。

二、泉州东西塔的尺度

泉州东西塔,位于全国重点文物保护单位福建省泉州市开元寺内,是古城泉州的标志之一。东、西二塔,均为石塔,建于南宋,其尺度在明、清《泉州府志》中有详细记载。将泉州东、西二塔的尺度列为表格,见表1。

表1 泉州东、西二塔的尺度表

①(万历)《泉州府志》卷24“杂志·寺庙宫观”:“开元寺,……有东西二塔。东塔号镇国,……嘉熙二年本洪禅师易砖为石,仅一层止。法权断之,造四层。天锡成之,作第五层,至淳祐十年完其上。……广围圆一十七丈二尺,高凡一十九丈三尺五寸。西塔号仁寿,……宝庆中始为石塔,比东塔工巧相似,第围少五尺,高少一丈五尺五寸。海内以为壮观。”(乾隆)《泉州府志》卷16“坛庙寺观”:“开元寺,……有东西二塔。东塔号镇国,……嘉熙二年僧本洪易砖为石,仅一层止。僧法权断造四层。僧天锡造第五层,至淳祐十年工乃竣。……围一十七丈二尺,高一十九丈三尺五寸。西塔号仁寿,……宝庆中易砖为石,先东塔十年而成。围一十六丈七尺,高一十七丈八尺。”

②福建省测绘局童文升等:《刺桐双塔近景摄影测量》,载《文物》1989年第1期。转引自王寒枫:《泉州东西塔》,福州:福建人民出版社,1992年,第46页。

假设上文史料中泉州东、西二塔所用度量单位“丈”分别用丈东塔、丈西塔表示,可以推导出:

1丈东塔=48.27∕19.35≈2.49米;1丈西塔=45.06∕17.8≈2.53米

可知在上述史料中,泉州东、西二塔所用度量单位“丈”, 1丈≈2.50米。而我们通常所知的宋代或者明代、清代日常用尺(营造尺),即宋1丈=3.12米,明1丈=3.20米,清1丈=3.20米。[注]丘光明:《中国古代度量衡》,北京:中国国际广播出版社,2011年,第142、168、181页。

另外,泉州东、西二塔所用度量单位1丈≈2.50米,也非孤例。如当阳铁塔,又名玉泉铁塔,坐落在湖北省当阳县玉泉寺,建于北宋嘉祐六年(1061)。(康熙)《当阳县志》载:“铁塔在殿前,十三级,高七丈。”实测高度为17.9米。[注]孙淑云:《当阳铁塔铸造工艺的考察》,载《文物》1984年第6期。同上可以推导出:1丈东塔=17.9∕7≈2.56米。

泉州东、西二塔和当阳铁塔,所用度量单位“丈”,其值接近而不相同,分析主要原因有二:一是三塔塔身均为宋代原物,保存至今。但三塔塔刹都曾有损坏,均有进行过修复。塔刹的高度有所变化是可能的。二是测量本身存在的误差。尤其数百年前的测量,误差甚至更大些。

上述三座宋塔的尺度,在明、清史料中都有清楚记载。若以通常所知的宋,或者明、清的营造尺度去解读,会与实际尺度相差甚远。同样的道理,郑和宝船的尺度,倘若就以明的营造尺度去解读,看似合理,可能造成误读。

三、郑和宝船尺度的比较研究

明、清古籍中,对万历时期荷兰人木帆船、红夷大炮的尺度有记载。将它们与郑和宝船尺度进行比较研究,会有新的发现。史料载:

《东西洋考》(完成于万历四十四年,1616年)载:

或谓和兰长技惟舟与铳耳。舟长三十丈,横广五六丈,板厚二尺余,鳞次相衔,树五桅。舶上以铁为网,外漆打马油,光莹可鉴。舟设三层,傍凿小窗,各置铜铳其中。每铳张机,临放推由窗门以出,放毕自退,不假人力。桅之下置大铳,长二丈余,中虚如四尺车轮,云发此可洞裂石城,震数十里。敌迫我时,烈此自沉,不能为虏也。[注](明)张燮著,谢方点校:《东西洋考》,北京:中华书局,2008年,第129页。

《明史·和兰传》载:

(和兰)其本国在西洋者,去中华绝远,华人未尝至。其所恃惟巨舟大炮。舟长三十丈,广六丈,厚二尺余,树五桅,后为三层楼。旁设小窗,置铜炮。桅下置二丈巨铁炮,发之可洞裂石城,震数十里,世所称红夷炮,即其制也。[注]《明史》卷325,北京:中华书局,1974年,第8437页。

《明史》载:

万历中,通判华光大奏其父所制神异火器,命下兵部。其后,大西洋船至,复得巨炮,曰红夷。长二丈余,重者至三千斤,能洞裂石城,震数十里。天启中,赐以大将军号,遣官祀之。[注]《明史》卷92,第2265页。

上述3条史料表明,明万历时期(1573-1620),荷兰红夷大炮“长二丈余,重者至三千斤”。荷兰木帆船尺度“长三十丈,横广五、六丈”。倘若以明的营造尺度(1丈=3.20米)去解读,计算荷兰木帆船“长三十丈”为96米,“横广五、六丈”即宽约16-19.2米间。红夷大炮“长二丈余”即约6.4米。荷兰木帆船、红夷大炮二者尺度之大是令人怀疑的。

首先,1628年瑞典建成的堪称世界顶级的“瓦萨”(Wasa)号战舰,其船身长69米,宽11.7米。[注]辛元欧:《中外船史图说》,上海:上海书店出版社,2009年,第155页。

其次,从保留下来的实物看,明代红夷大炮长“6.4米”是有问题的。表2是6门明代红夷大炮信息。序号2、3天启二年红夷铁炮为英国东印度公司铸造,[注]周铮:《天启二年红夷铁炮》,载《中国历史博物馆馆刊》1983年总第5期。其余为我国自铸。序号6崇祯十五年铸造“定辽大将军”铁炮,重约2 500公斤,长380厘米,为国内已知明代最长的红夷型大炮。

表2 明代红夷大炮信息列表

从表2信息,这6门红夷大炮的长度在2.4-3.8米间,重量约在2 000斤至5 000多斤间。史料所记荷兰红夷大炮,铸造时间要比这6门时间早,重量在3 000斤左右,且是舰炮。其长度不可能至6.4米。

综合分析,推断荷兰红夷大炮长度在3.0-3.2米。假设上文所述荷兰红夷大炮、木帆船度量单位分别用丈红炮、丈荷船表示,换算一下,一丈红炮约合1.5-1.6米。

若取1丈荷船=1丈红炮=1.6米计算,荷兰船“长三十丈”为48米,“横广五、六丈”即宽约8-9.6米。这样的尺度,是可信的。辛元欧在《中外船史图说》中,指出当时荷兰为世界造船王国,荷兰东印度公司来东方的远洋货船,称匹那斯(Pinnace)。大型匹那斯,长45米。[注]辛元欧:《中外船史图说》,上海:上海书店出版社,2009年,第148页。《龙江船厂志》(成书于明嘉靖癸丑,1553年)所载最大的400料战座船,长89.5尺、宽16.5尺,约合长28.64米,宽5.28米。[注]管劲丞:《郑和下西洋的船》,载《郑和研究资料选编》,北京:人民交通出版社,1985年,第270页。《东西洋考》载当时往来于东西洋的我国大海船,“大者广三丈五六尺,长十余丈”合长约35米,宽约11米。[注](明)张燮著、谢方点校:《东西洋考》,第170页。

假如《明史·郑和传》之郑和宝船与《明史·和兰传》之荷兰船所用度量单位“丈”是一致的,即1丈宝船=1丈荷船=1丈红炮=1.6米。可以换算:

郑和宝船长L宝船=44×1.6=70.4米

宽W宝船=18×1.6=28.8米

郑和大号宝船尺度,若以明代营造尺度1丈营=3.20米计算,则:

郑和宝船长L宝船=70.4∕3.2=22丈营

宽W宝船=28.8∕3.2=9丈营

这样的尺度是比较可信的。理由有三:

1.郑和宝船长70.4米、宽28.8米,在 600年前,已经属世界上最大的海船。1514年,英国装备有184门火炮的四桅重型炮舰“大亨利”号下水,是当时最大的战舰,长约50米。[注]辛元欧选译、配图,张瑞麟校对:《西洋船舰史年表》,载《船史研究》1989年第4-5期。万历时期,荷兰人来东方的木帆船“长三十丈,横广五、六丈”,郑和宝船的长、宽则已经分别是其1.5倍和3倍之多。而据辛元欧先生研究,荷兰东印度公司来东方的远洋海船大型匹那斯,长45米。

2.郑和宝船长70.4米、宽28.8米,比明朝中后期之最大“册封舟”体量更大。“册封舟”一次要运送三、五百人的册封使团,必须具备足够的运载能力;明朝政府又需要借助“册封舟”的高大、壮观,来体现宗主国的地位。就船舶的尺度而言,“册封舟”当属大型航海木帆船。明崇祯六年(1633),杜三策出使琉球所乘“册封舟”最大,长二十丈,宽六丈。[注](明)徐葆光:《中山传信录》,转引自赵建群、陈铿:《明代使琉球“册封舟”考述》,载《船史研究》1989年第4-5期。

3.杨槱先生曾指出,纵观世界造船史,古代木帆船长度多不超出100米,排水量不超过4 000吨。比如1790年,法国建造的H bernia木帆船,排水量2508吨,总长72.4米,宽15.9米,仓深6.7米。1815年,英国建造的waeorloo木帆船,排水量2718吨,总长73.98米,宽16.4米。直至1853年,美国建造的Great Republic木帆船,排水量3 400吨,总长91.5米,宽15.9米,仓深9.0米。杨槱先生认为这是在大型钢铁船出现以前,木帆船尺度已达登峰造极的地步。[注]杨槱、杨宗英、黄根余:《略谈郑和下西洋的宝船尺度》,载《海交史研究》1981年(总第3期)。国外学者查尔斯·E·吉布森则认为木船不能大于300英尺(91.4米),若超过这一尺寸,木船在结构上不安全。[注]Charles E. Gibson,The Story of the Ship from the Earliest Days to the Present,London:Abelard-Schuman,1958, p.145.转引自[英]程思丽:《论郑和船尺度计量单位的“料”》,王陶然(译),载《北京郑和下西洋研究》2006年第3期,第77、82页。

四、“五千料巨舶”与郑和大号宝船之间的关系

2010年6月,在南京祖堂山发现随郑和船队出使西洋各国的太监洪保之墓。出土“大明都知监太监洪公寿藏铭”石碑铭文中有“乘大福等号五千料巨舶,赍捧招敕使西洋各番国,抚谕远人”之语,明确记载洪保等人下西洋所乘坐的船只为“五千料巨舶”。

主持发掘的王志高先生认为,史料记载郑和大号宝船尺度多为明代人乃至下西洋亲历者所记,没有疑问。“五千料巨舶”就是郑和下西洋船队中最大的船舶。[注]王志高:《洪保生平事迹及坟寺初考》,载《考古》2012年第5期。

杨斌先生以两则史料证明一料为1石,每石120斤,即合今60公斤。据此推论洪保等人乘坐的“五千料巨舶”是艘300吨的大福船,其排水量约500吨。船长应是15丈(45米),船宽5丈(15米),吃水4米。[注]杨斌:《略论洪保〈寿藏铭〉中“五千料巨舶”尺度及其他》,载《郑和研究》2011年第1期。

祁海宁认为洪保所乘之“五千料巨舶”是目前郑和大号宝船体量唯一可靠之记载。认为“五千料巨舶”就是郑和船队中的大号宝船,对“长四十四丈四尺、宽十八丈”郑和宝船尺度持怀疑态度。[注]祁海宁:《论洪保墓寿藏铭的出土与大号宝船研究的几个基本问题》,载《郑和研究》2012年第1期。

苏明阳认为,宋、元、明三朝船舶所用“料”,是指船上可利用载人、货之容量。1料是10立方尺。而1“料”容积之载重,则依货物之比重而定。1“料”可当2.5至3.48石(重量)。文献上常引用“一料约为一石”,需要考虑更多之因素。苏先生在文中按船舶载谷物(谷的比重约为水的60%)计算出,100料的船只载重19.62吨。[注]苏明阳:《宋元明清时期船“料”的解释》,载《海交史研究》2002年第1期。据此,“五千料巨舶”的载重量(依谷物计)当为19.62×5 000/100=981吨。

唐志拔、辛元欧等在《2 000料6桅郑和木质宝船的初步考证与复原研究》一文中对船“料”的概念演变作了综述。对2 000料郑和宝船的复原尺度为总长61.2米(19.12丈),船宽13.8米(4.31丈),舱深4.89米(1.57丈)。[注]唐志拔、辛元欧、郑明:《2 000料6桅郑和木质宝船的初步考证与复原研究》,载《海交史研究》2004年第2期。

管劲丞《郑和下西洋的船》一文,指出静海寺残碑所记郑和官军所乘“二千料海船”之“料”,为容量单位,以量命名。并凭借成书于明嘉靖癸丑年(1553)《龙江船厂志》所载四百料、二百料、一百料战座船的详细尺度(见表3),推测二千料海船尺度为长16.6丈,宽(中阔)2.43丈,中深0.81丈。[注]管劲丞:《郑和下西洋的船》,载《郑和研究资料选编》第270、272页。

表3 《龙江船厂志》各种战座船身尺度统计表(单位:丈)

(注:原文单位为尺,为方便比较,改为丈。)

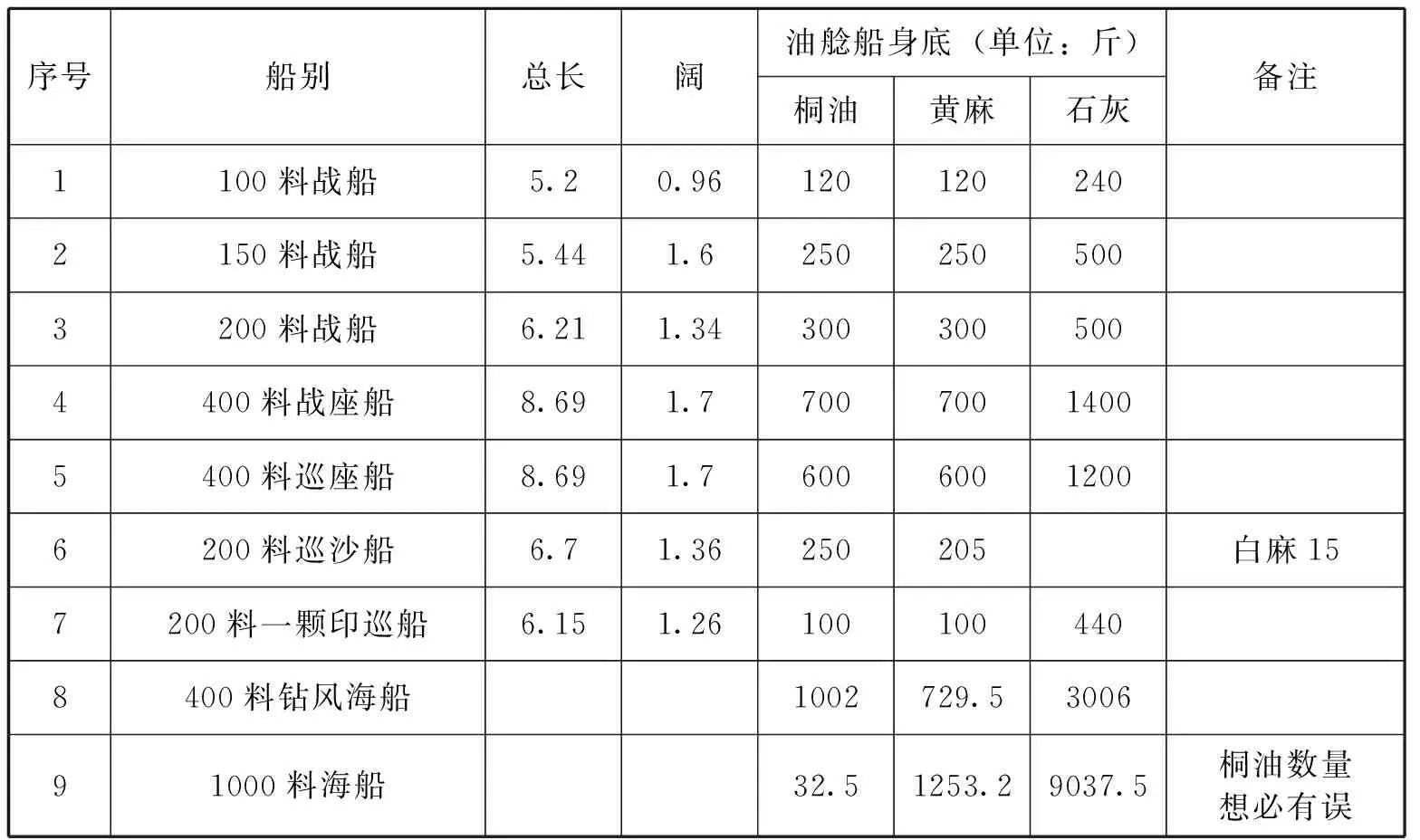

除《龙江船厂志》外,《南船记》也是可信的明代造船书籍。《南船记》成书于明嘉靖二十五年(1547),著者沈棨,他是南京工部负责船舶营缮的官员,记载所造船舶尺度、用料极为详备。《南船记》载有400料、200料、150料和100料战座船较详细的尺度材料。现将所得的资料,制成统计表4。

表4 《南船记》载明代各种战船船身尺度(单位:丈)和油艌船身底用材统计表

表3、表4所示,相同料数的船只,船别不同,船的总长、阔也并不完全相同。船料加倍,如200料比100料,400料比200料,相应料船长、阔比分别在1.2-1.4之间。从表4油艌船身底用材料数量上分析,序号1-5船只桐油、黄麻、石灰用量比约为1 ∶1 ∶2。1 000料海船的船身底石灰需要9 000余斤,是400料战座船石灰用量的6.5倍,是400料钻风海船的3倍。

若以《南船记》载400料战座船长8.69丈,阔1.7丈为依据(船深假设为H)。5 000料船的容积应该是400料船的12.5倍,12.5的三次根等于2.321。400料战座船长、阔乘以2.321,得船长20.17丈,阔3.95丈(深2.321H)。[注]参考2003年杨槱院士撰写的《对复原“郑和宝船”的一些意见》一文所提出的方法。转引自唐志拔、辛元欧、郑明:《2 000料6桅郑和木质宝船的初步考证与复原研究》,载《海交史研究》2004年第2期。

若以唐志拔、辛元欧等对2 000料郑和宝船的复原尺度“总长61.2米(19.12丈),船宽13.8米(4.31丈),舱深4.89米(1.57丈)”为依据,5 000料船的容积应该是2 000料船的2.5倍,2.5的三次根等于1.356。2 000料战座船长、阔、深乘以1.356,得船长25.93丈,阔6.72丈,深2.13丈。

综上分析,笔者认为洪保墓铭中“五千料巨舶”就是长约为70.4米,宽约为28.8米的“郑和宝船”,而非长度超百米的郑和大号宝船。

结 语

泉州东西塔、当阳铁塔三座宋塔的尺度,在明、清史料中有记载。三塔所用度量单位1“丈”≈2.50米,与宋、元、明采用之天文尺(1尺=24.5厘米[注]丘光明:《中国古代度量衡》,第142、153、169页。)基本吻合。以宋或者明、清的营造尺度去解读,与实际相差甚远。这启示我们,若仅以明代营造尺度去解读郑和宝船,看似合理,可能会造成讹误。另外,将郑和宝船与万历中荷兰人木帆船、红夷大炮的尺度进行比较研究,推导出三者所用度量单位1“丈”≈1.6米。据此换算郑和大号宝船,长“四十四丈”为70.4米、宽“十八丈”为28.8米。明代为何存在“1丈≈1.6米”这一尺度,有待度量衡史学者深入探索。可以肯定的是,宋至明,有一种表示深度或长度的量词——“托”,一托是成年人两手伸直的长度。[注](宋)庞元英《文昌杂录》卷3:“鸿胪陈大卿言:昔使高丽,行大海中,水深碧色,常以我镴砣长绳沉水中为候,深及三十托已上,舟方可行。既而觉水色黄白,舟人惊号,已泊沙土,水纔深八托。”《元典章》卷58“工部造作段疋禁治紕薄段帛”:“钦奉圣旨节该:今后选拣堪中丝绵,须要清水夹密,段疋各长五托半之上,依官尺阔一尺六寸,并无药丝绵中幅布疋,方许货卖。”《东西洋考》卷9“舟师考”:“又沉绳打水,打量某处水深浅几托。(方言谓两手分开者为一托。)”(明)张燮著,谢方点校:《东西洋考》,第170页。1托约等于1.6米。

综上所述,洪保等人下西洋所乘坐的“五千料巨舶”,笔者认为决非长度超百米的郑和宝船。“五千料巨舶”的尺度与长“四十四丈”为70.4米、宽“十八丈”为28.8米的郑和宝船更接近。