韩国朝鲜时期的漕船马岛4号船及其木简的考察

[韩]金炳堇

韩国水下考古已有40年历史,自1976年新安船开始,一直持续不断。迄今在韩国海域共打捞出了14艘古船,其中包括统一新罗时期的1艘、高丽时期的10艘、朝鲜时期的1艘和中国古船2艘[注]中国船舶是新安船和珍岛独木舟,新安船是14世纪初中国元朝时期的,而珍岛独木舟很可能是宋代的。。值得注意的是,2015年首次打捞出了朝鲜初期(相当于中国明朝初期)运送国家税谷所使用的漕船,称之“马岛4号船”,它是至今为止被打捞出的第一艘朝鲜时期的古船。此前打捞出的高丽古船主要为运货船,据其木简研究分析,称其为高丽时期的漕船[注]高丽时期的运货船有漕船和运货船的两种针锋相对的观点。但随同马岛4号船打捞出的木简上明确地记载着从地方漕仓运往汉阳广兴仓的相关内容,这是证明官府衙门所实施的漕运系统的重要资料。。不过有的学者对此提出不同的观点,是否可称其为漕船仍有不少的争论。

在马岛4号船的船舱内整理出的木简上写有“由罗州荣山仓运往汉阳广兴仓”的字样,这就说明当时漕船的运营主体是国家政府。本文着重介绍马岛4号船的结构、木简以及可以成为时代编年依据的粉青沙器。[注]本文是根据国立海洋文化财研究所2016出版发行的《泰安马岛4号船》附件“马岛4号船木简的分类和内容的考察”进行修改完善的。

一、漕船和马岛4号船的结构与特征

(一)朝鲜时期漕船的结构

朝鲜建国初,重开漕运,到了太宗时期(1400-1418),其体系得到进一步完善。太宗登基以后根据朴敦之的建议,要求除庆尚道上道地区以外的三南地区所有租税实行漕运。漕运所需的船只由各郡县官府自行制造,行船所需船员通过招募熟悉海路的人员来解决,船员劳务费与使船的船员相同。[注]《太宗实录》卷2,太宗一年八月二日,戊午。

事实上,各地方官府自行解决漕船运送租税,并不是一件容易的事情。为此,当年(明建文二年,1400)10月,官府派遣漕运体察使林整监督制造500艘漕船,但由于冬天寒冷无法顺利施工,便相应减少船只数量。[注]《太宗实录》卷2,太宗二年十月十一日,丙寅。12月18日下旨重新开始造船作业[注]《太宗实录》卷2,太宗一年十二月十八日,壬申。,第二年5月终于造出了251艘漕船[注]《太宗实录》卷3,太宗二年五月四日,丙戌。。通过这些漕船成功地将全罗、忠清的粮食和大豆漕运到汉阳。[注]文敬镐:《朝鲜初期漕运制度与泰安马岛4号船》,载《泰安马岛4号船》,2016年,第394-395页。此后,在申叔舟的主持下制造兵漕船,继而把它改造成猛船。到朝鲜后期,利用漕船运送全罗道和忠清道的税谷,而大同米则利用训练都监待变船、京江私船等舟桥司船来运送。

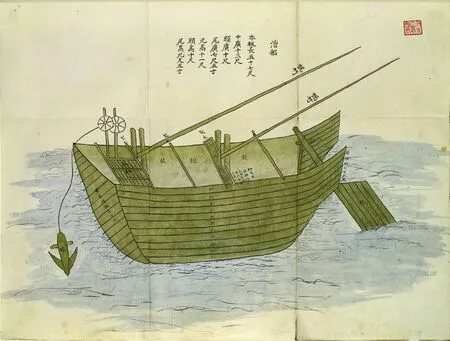

朝鲜后期问世的《各船图本》[注]《各船图本》是一部将朝鲜后期的战船、兵船、漕船、北漕船的彩色船图汇集而成的图本。所记录的漕船图中有漕船和北漕船,其中北漕船是指沿朝鲜半岛东部海域来往于咸镜道的船只,漕船指的则是来往朝鲜半岛西部海域的船只。漕船和北漕船的大小如表1。

表1 漕船和北漕船的大小尺寸(单位:尺)

漕船是沿着西海岸运送庆尚道、全罗道、忠清道等地方税谷的船只。其底板长度57尺(17.4米),最大船宽13尺(3.99米)。17米长的底板与船首板、船尾板以及外板相连接,形成一个长约20米、宽约4米、高约3.37米的长方体。有关底板标有“本板十立不见”的字样,其意为在无法看见底板的情况下,可以推出底板是由10块长条形板材组成的平面直角长方形。也就是,把宽度约30厘米的10块厚板材平行摆放后横向连接,再在外侧相隔一定距离的地方凿出洞孔,最后用长槊将这些底板串起来形成固定的平面,亦即用10块板材拼成底板。相比之下,迄今为止所发现的高丽古船的船底则是由3-7列底板来拼成的,其底宽相对前者而言窄得多。详见《各船图本》中漕船的尺寸和构造示意图(图1)。

图1 《各船图本》的漕船构造示意图

1、关于外板(杉板)“杉板十一立”。漕船高度(船深)3.37米左右,其外板宽度30厘米。从外板的横断面来看,先是把下层外板加工成“L”型,接着将上层外板搭接到它的上面,之后又从外板的外侧纵向凿出洞孔,最后把皮槊从洞孔一直打入到下层外板中,如此固定住了上下两层外板。

2、关于船首“飞荷横板十七立”。船首是底板在平面状态下延长之后,在其上面以曲面或平面结合方式连接在船首板,船首成方形。船首板与外板相连接采用的是,在船首板的两端横向凿出凹槽以后,再把外板的前端部位固定到其中的方法。

3、关于船尾“荷防板十立不见”。船尾是由宽约30厘米的10块板材连接而成的,可能采用的也是在外侧相隔一定间距凿出洞孔,并向内打入皮槊进行固定的技法。整体船尾呈现出深度向后倾斜的平面形状。

驾木是横向安装在船体上部的横梁,以此来增大横向强度,起到大梁的作用。在《各船图本》漕船图中可以看出有四条驾木,说明此船拥有5个船舱。

加龙木位于驾木下面,其两端与每一层的外板连接在一起,在漕船图中标有“加龙木逐杉插入而在驾木之底故不见于外”,意思是说,加龙木插入每一层的外板,位于驾木之下,因而从外部无法看到。虽然在漕船图上无法确认详细情况,但可知加龙木位于驾木之下,所以可以确定它与高丽古船的结构是相同的。

在漕船图中,桅杆被标注为“帆竹”,船首和船中部共有2根桅杆,因此,此漕船是双桅帆船。但在漕船图中,看不到船帆。在石碇和碇板旁,标有“碇”和“碇板”,所谓碇板是放置石碇的地方,位于船首。另外还画有锚爪、碇石、锚缆、锚杆等与石碇有关的部件。

在漕船图中,绞车没有标注名称,只是在船首碇板和锚缆旁画有放空状态的绞车。绞车位于船首甲板上,在抛锚和起锚时使用,其结构是在两根立柱间横向安装可旋转的圆木,两端各安装7个把手,形状类似纺车。

船舵被标注为“鸱”,是操纵船舶航向的装置,位于船尾,由大而长的板材构造,从图画中可看出舵长比舵宽大。舵由舵叶、舵柱、舵杆组成,舵叶是由5块板材连接而成的,但未标注大小尺寸。

在漕船图中,没有看到橹,而标注“谷”的位置很可能就是装载税谷的场所,有3处船舱标注“谷”字[注][韩]金炳堇:《高丽时代漕运船和税谷运送》,载《从高丽船路征收税金图录》,国立海洋文化财研究所,2009年,第172-175页。。

(二)马岛4号船的结构特征

马岛4号船是在马岛东北海域被发现的。此海域退潮和涨潮时的水深大约在9-15米之间。发现马岛4号时,船首朝东南方向,向右倾斜约50度,被埋在淤泥中。

此船残长约15米、宽约5米、船深约2米,残留3列底板、4层左舷外板、11层右舷外板、2层船首板、2层船尾板和加龙木。甲板和上层建筑很可能在沉入海底时就已不存在,或者因腐蚀、虫害而损毁。

由于在对古船内部进行探查之后,古船被重新埋了起来,因此暂时无法详细确认船材之间的连接方式和船体的外型,但根据在探查过程中所获得的实测数据和影像资料,还是大体能确认古船的基本结构。经分析研究,可以确认古船为平底船,具有韩船的基本特征。船体的连接方式与高丽古船相比并没有太大差异。此船最大的特点在于安装了2个桅杆和为便于装载税谷而设置的圆木。虽然在中国发掘出了有2个桅杆的韩国古船,但在韩国境内,这是第一次。

马岛4号古船的结构特征如下(图2):[注]《泰安马岛4号船》,国立海洋文化财研究所,2006年,第91-99页。

图2 马岛4号船的平面图

第一,中央底板采用咬合同口,左右底板则采用直角同口的连接方式。由于探查完毕后古船重新被埋,因此只能推断出其外部形状。底板有可能是由3列板材构成,呈平底状,使用长槊将其贯通,这与《各船图本》所记录的底板由10列板材组成的漕船有很大的差异[注]一般情况下韩船是由3、5、7列板材来构成底板的。《各船图本》中的漕船是由10列板材来构成底板的,与马岛4号船相比差异很大,但两者都具有韩船的平底船的特征,并无本质上的差异。。大部分船材的连接部位都填充了由疑似稻草的草屑和石灰混合而成的艌料。

第二,外板连接采用直角同口和平面同口的方式。外板上下层的连接采用搭接方式,即下层的上端加工成“L”形状后,再把上层外板的下端搭接到它的上面,然后使用皮槊贯通上下外板,最后使用木钉做了固定。残留左舷外板4层、右舷外板11层,这与《各船图本》中所记录的朝鲜时期后期的漕船相同。第11层外板上端留有“凹”型槽,有可能曾经在此处安装过驾木。

第三,残留2层船首板。船首采用了迄今为止首次出现的横向连接方式,船尾同样采用横向连接方式。而之前发掘的高丽古船的船首采用的是纵向连接方式,船尾则采用横向连接方式。在2层船首板位置的底板上,发现有贯通底板的木钉,因此可以推断出底板与船首板采用的是以皮槊相互贯通并用木钉加固的连接方式。这种横向连接方式与《各船图本》中所记录的漕船相同,从而可以断定马岛4号古船就是一艘漕船。尤其是,为了加强船舶的横向和纵向强度,此船用了2个部件把位于船首的加龙木连接到底板,然后再连接到船首板。此种结构为首次发现。

第四,船尾残留2层船尾板。外板与船尾板相互连接采用的是在两侧外板上凿出凹槽,之后再把船尾板的两端插入凹槽的连接方式。在船尾板之间又安装了加龙木,从而加强了横向强度。

第五,安装2个桅杆。之前发掘的古船,发现只有在船体中部位置的底板上凿出一个用以插入桅杆的凹槽,而马岛4号船在船体的船首和中部位置上,却发现有2处曾经插入过桅杆的凹槽,因而可以断定此古船拥有2个桅杆。桅杆凹槽呈“=”型,由此可以推断此船使用了桅夹。

另外,还发现了与加龙木相互连接的起到固定桅杆作用的桅撑。在船体中部发现有钩子形状的4双桅撑,在船首也发现1双桅撑。高丽时期的船舶一般在船体中部的加龙木上安装1双桅撑。

至今为止,仅在中国山东省蓬莱市邓州水城发掘出的高丽古船上发现有2个桅杆。[注]山东省文物考古研究所、烟台市博物馆、蓬莱市文物局编:《蓬莱古船》,北京:文物出版社,2005年。一般认为,拥有1个桅杆的船舶只能在近海航行,有2个桅杆的船舶才能远洋航行。然而,安装有2个桅杆的马岛4号船,却向人们证明了近海航行的船舶也安装有双桅杆,这是值得我们重视的极其重要的资料。它可能是因为在运送重量很重的税谷时,为了更好地利用风力提高船速,方便操纵船只而为之的。在《各船图本》中所记录的漕船上,也有2个桅杆,足以印证马岛4号古船的结构。

第六,加龙木是连接左右外板的横梁,起到隔舱板和加强横向强度的作用。马岛4号古船的船体上有6处安装了加龙木,使用方木或圆木,厚度约20-25厘米。该船很可能是为了确保安全运送税谷,而由官府监督制造的漕船。为了加强船体的强度,因此使用相当厚的方木安装了多层加龙木。

马岛4号古船的加龙木与高丽时期的古船相比,加工明显更加精细。为了固定桅杆,在船上的每一个驾木和加龙木上都设置了好几双钩子形状的桅撑,而以往高丽古船只在驾木上设置1双桅撑。与马岛3号船不同,马岛4号是由桅撑替代桅夹。如果与马岛3号船一样,在桅杆两侧设置宽厚的桅夹,就很难在每一个加龙木上设置桅撑。桅撑的安装位置位于船首,这与朝鲜时期后期安装在船尾的完全不同。

第七,发现多次维修(改槊)的痕迹。有2处进行过维修,维修处与其他外板相比多出一层方木,并以铁钉钉住方木。通常认为,韩国传统古船上只使用木钉,并不使用铁钉,但马岛4号船在维修和补强时却使用了铁钉,这为研究船舶史提供了重要的资料。

第八,为防止税谷受潮,在船体底板和外板内侧安装了圆木,从另一侧面给我们透露了谷物的装载方法。在底板建造上,是把较厚的圆木放置在底部,较细的圆木并排在一起。外板内侧的圆木是立着放置,同时为防止被海水浸湿,放置圆木的密度很大。虽然在装载谷物的船舱里放置了圆木,但作为船员活动空间的中部桅杆周围并没有放置圆木。这是为了便于操纵船帆,也为了方便做饭就餐而有意为之的。

在底板上部放置直径20-30厘米的垫木后,在它的上面又并排安置直径为5-10厘米的圆木,圆木的长度与加龙木之间的距离相同。由于船体向右倾斜的关系,左舷及其上面的圆木只残留了一部分,但右舷外板及其上面的圆木保留得相当完好。不过,大多数圆木还是无法判断出大小和形状。

第九,发现了一根长度为6米的舵柱,从上端到2.7米的地方呈现出圆形,再往下呈扁平状长方形。在上端有一个操纵舵柱的洞孔。

二、马岛4号船木简的形状分类及特征

马岛4号船与新安船[注]韩国文化财管理局:《新安海底遗物》综合篇,1988年。、泰安船[注]国立海洋文化财研究所:《高丽青瓷宝物船》,2009年。和马岛1号、2号、3号古船[注]国立海洋文化财研究所:《泰安马岛1号船》,2010年;《泰安马岛2号船》,2011年;《泰安马岛3号船》,2012年。一样,随船打捞出了大量的木简,最终被确认为木简的有63件。(图3)

图3 马岛4号船中发现的木简和谷物

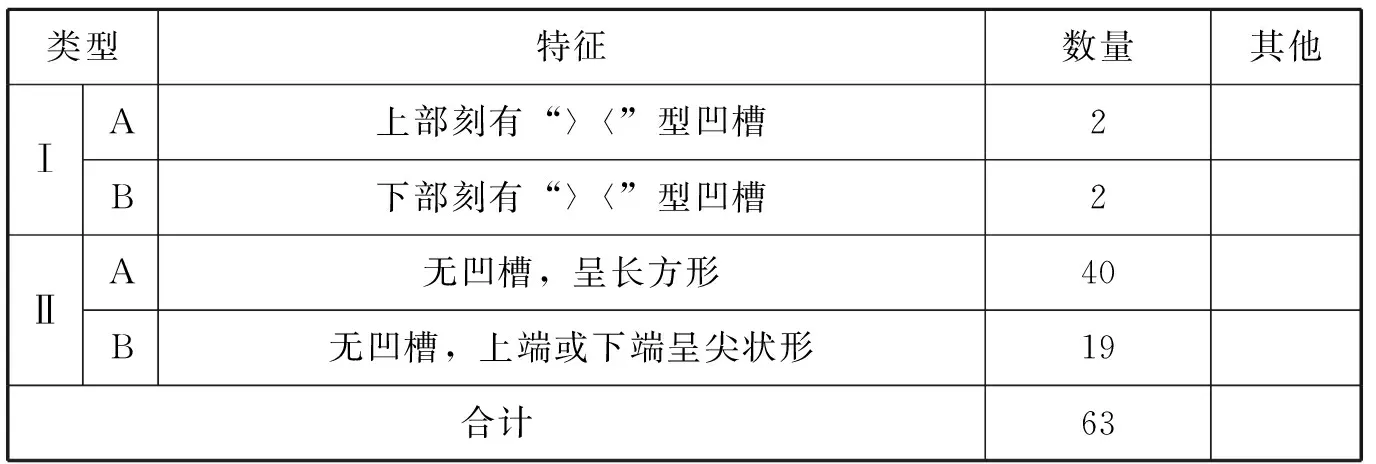

马岛4号船木简材质分别有木质和竹质两种,其中木简43件、竹简20件。不管是木简还是竹简,在形状和内容上并没有差异,以材质进行分类意义不大,所以把两者归属于同一类型。形状分类的第一个标准是与之前随同马岛1号、2号、3号船打捞出的木简分类相同,即木简上是否有便于系在货物上而刻出的凹槽[注]随同马岛1号、2号、3号古船打捞出了大量的木简,为判明古船的确切沉船年代、出发地、发货处(发货人)、收货处(收货人)、货物种类、度量衡等当时的社会情况,提供了重要的资料。,有凹槽的定为Ⅰ型,无凹槽的定为Ⅱ型。Ⅰ型木简上都有“〉〈”型凹槽。根据木简内容的书写方式,自上而下或自下而上,据此又分成A、B型。Ⅱ型木简是根据形状进行分类,即长方形的为A型,上端或者下端呈尖状形的为B型。具体的分类方法如表2。

表2 马岛4号船木简形状分类

注:形状分类是根据当时木简的形状分类的,存在由于木简的折断或疏忽导致差错的可能性。

随同马岛4号船打捞出的木简大小并非千差万别,大部分木简长度约15厘米,没有一件超过30厘米,完整的木简大部分也在10-15厘米之间,这与随同马岛1号、2号、3号船打捞出的木简相比短得多。

高丽古船属于使船,有准确无误的信息记录,木简上详细标注了发货人、收货人、数量、货物种类等信息。朝鲜初期,随着中央集权制的加强,王权也得到了强化,从而确立了官船体系[注]马岛4号船的沉船年代大概是世祖至世宗年间(1417-1425),当时是朝鲜建国后已确立中央集权制的时期。尤其是在克服了高丽末朝鲜初的混乱状态以后,为了增加财源开始建造新的漕船。。作为官船的马岛4号漕船,其木简上只标注了发货处和收货处,以及部分税谷的种类、数量等信息,因此木简没必要做得很大。在木简的制作方法上也有一些差异。以往打捞出的木简在加工木头和竹子时下了很大功夫,与之相比,随同马岛4号打捞出的木简却远不及前者。虽然部分木简加工时也下了功夫,前后两面都有加工,但大部分木简、竹简只是稍作加工而已,之后就在上面标注信息。不仅如此,用来制作木简和竹简的木头和竹子,因为树龄不长的缘故,也导致制作出的木简、竹简不但很细,硬度也不够,甚至部分木简上还残留原来的树皮。

Ⅰ型木简的上端刻有“〉〈”形状的凹槽,分为Ⅰ-A型和Ⅰ-B型,数量很少,在63件木简中只有4件。这些凹槽是为了便于木简系上草绳后绑在货物上而设计的。系绳子的位置(凹槽)上下距离差别不大。

Ⅱ型木简没有凹槽。Ⅱ-A型很可能是在没有刻出凹槽的情况下直接把绳子系在长方形木简上,但具体使用方法还无法判断。特别需要关注的是,把下端加工成尖状形的Ⅱ-B型木简。税谷可能是用《高丽图经》中所提到的“草苫”来装载运输的,随同马岛1号、2号、3号船打捞出的草袋印证此种推测,因此下端呈尖状形的木简在使用时有可能是直接插在草袋或草苫上的。[注][韩]林敬熙:《马岛2号船木简的分类与内容考察》,载《泰安马岛2号船》,国立海洋文化财研究所,2011年,第439-440页。

在马岛1号、2号、3号船上也随同打捞出了竹简,其形状完全一样,只不过所记载的内容有所不同。马岛1号船的竹简是把竹子劈成两瓣后稍作加工,在里面书写需要记载的内容,如有其他需要强调的或发货人姓名,则写在反面(表皮)。马岛2号、3号船的木简也是把竹子劈成两瓣后稍作加工,但内容是从外面(表皮)开始书写的,或者只书写在外面(表皮),所以马岛2号、3号船木简的区分标准并不是以竹简形状,而是根据所书写的内容。马岛4号船的木简也是把竹子劈成两瓣后稍作加工,大部分都是加工了里面,外面未作加工,所记内容大部分写在里面,部分外面加工的也有书写。

三、马岛4号船木简的内容类别

马岛4号船的木简是漕船货物的运送凭据,写有发货地、收货地、谷物种类、数量等信息,而大部分木简记载的是发货地和收货地。根据内容进行分类:只写有发货地和收货地的定为Ⅰ型,只写有谷物和数量的定为Ⅱ型。其他无法断定的定为Ⅲ型。(图4)

图4 马岛4号船出水的部分木简

在Ⅰ型中同时出现发货地和收货地定为A型,如果只有发货地就定为B型,如果前面写有发货地和收货地的同时后面还写有相关内容就定为C型。

表3 马岛4号船木简的内容分类

在这些类别中最具特色的是Ⅰ-C型木简,虽然只有2件,但正反两面都写有相关内容,尤其是从“白米十五斗”的标注中,可以推断出此漕船也运送了白米。当时一般情况下只运送没有加工的稻米,但从这些内容中可以确定当时还运送了白米。谷物及其数量是以“麦十五斗”和“九斗”等方式做了标注,并没有标注“石”,而使用了更小的数量单位,这为研究该时期的度量衡提供了重要资料。

四、马岛4号船木简的主要内容

(一)贡品的发货地

在马岛4号船发现的木简中,有52件记载着地名“罗州”,而罗州正是贡品的发货地。罗州是各地贡品的集散中心,各地农作物和土特产在此汇集后,再运送至汉阳。因此,通过标注地名的木简,明确了马岛4号船的出发港为罗州。朝鲜初期,以罗州为中心,附近收租地区都将上缴的谷物和土特产集中到荣山仓,然后装到船上运送。

(二)贡品的收货地

从木简中可判断出收货地的共计50多件,木简上写有收货地广兴仓的“罗(亽)州广兴仓”等字样。这说明汇集到罗州荣山仓的税谷或贡品,被运送到了负责管理官员俸禄的广兴仓。广兴仓是专管官员俸禄的政府机构,设于高丽忠烈王时期并延续至朝鲜时期,其旧址位于现在首尔市麻浦区仓前洞的广兴仓站(地铁6号线)附近。由于之前打捞出的高丽时期的马岛1号、2号、3号船所运送的货物,大部分是运送给掌权者或个人的,因此尚无法判断这些古船是否为漕船。而马岛4号船装载的是运送到官府衙门广兴仓的贡品,故可确定为漕船,这是韩国历史上首次确认的漕船,也是水下考古打捞出的第一艘朝鲜时期的船只。

(三)货物种类

在马岛4号船的木简中,通过内容可以确认货物种类的木简有2件,即“白米十五斗”和“麦三斗”,其他没有标注的应该是稻米。

(四)马岛4号船的年代

实际上,仅凭木简内容尚不足以判断古船的年代,然而通过对伴随马岛4号船打捞出的粉青沙器的分析研究,则可以推断出它的具体年代。随同马岛4号打捞出的粉青沙器共有150多件,多为大碟和碟子,其中有3件写有“内赡”字样(图5)。这是指朝鲜时期管理王宫物品的“内赡寺”,而要求把“内赡”字样刻写在粉青沙器的年代是1417年(太宗十七年)。与此同时,通过观察瓷器的形状、纹饰、制作工艺等,都可以看出这些瓷器具有15世纪初的特征。所以,可以推断出马岛4号船的年代为1410-1420年间(即太宗—世宗),在航行过程中沉入马岛海底。

图5 马岛4号船出水的陶瓷器

结 论

马岛4号船是朝鲜时期的船舶,也是迄今为止打捞出的这一时期的第一艘漕船,用于将罗州的税谷运往广兴仓。通过对高丽古船马岛1号、2号、3号船木简内容的分析研究,这些船舶运送的货物有个人的也有官府衙门的,因此是否称其为漕船仍有争论。但是,马岛4号显然是通过官方物流系统来运送税谷的,其木简很好地证明了这一点。