“现代性”的两面

——影片《冈仁波齐》与《塔洛》中的“西藏”意象与文化书写

李 彬

《塔洛》和《冈仁波齐》是近年来两部影响颇大的西藏题材电影,不同的是,一部是藏族导演拍摄,一部由汉族导演创作。对于两位导演而言,西藏是万玛才旦的故乡,也是张杨的精神故乡——亦即实质上的“他乡”。有意思的是,将两部同样聚焦藏地景观与人文风貌的影片放在一起来审视,这种不同文化背景,迥异文化视角下的西藏书写,呈现了同一个西藏的两面,也彰显了截然不同的文化心理,因为“地域特征并不能直接反映社会和时代的变化,真正反映这种变化的是作品对地域文化和视觉元素的选择与表现方式,这才是艺术作品最深层的意义所在”。

作为一部描写“上路”的电影,尽管导演本人并不将之定位为“公路电影”,但是影片的主题是关于“朝圣”之行的。张杨也多次强调,影片的拍摄本身就是一次“朝圣”行为,因而,围绕《冈仁波齐》的研究依然需要在“公路电影”的范畴内进行。而《塔洛》虽然没有强调“上路”的元素,但是在精神关照层面与“公路电影”如出一辙。笔者曾多次指出,“公路电影”的实质是现代性问题,《冈仁波齐》与《塔洛》正是呈现了关于西藏的“现代性”的两面,一个关于现实书写,一个关乎文化想象。

一、《冈仁波齐》:他乡与前现代朝圣

观看《冈仁波齐》给人最突出的印象是影像的静默之感与纯净质感。影片创作非常冷静、克制,用一种“去猎奇性、去符号化、去民俗化的表达”,采用“纪录片式的整体拍摄风格,整部影片叙事节奏缓慢而有序、几乎零特效、极少使用移动机位、镜头切换直接硬朗,这样的拍摄方式客观上导致影片具有强烈的静态画面感”。

影片选取的都是当地人日常的生活场景,画面不事雕琢,有一种素朴的生活气息,而且不厌其烦地强调各种生活细节,“不添加任何主观审美标志和视觉美化元素,选用与当下完全同步的日常场景”,运用“画面的去修饰化”“场景的日常化”,以及对藏民的实际生产、生活用品进行“道具的细节化”处理,来努力营造一种真实的生活质感。

对于生活在现代社会红尘俗世中的观众而言,这种极简主义的画面风格与生活状态唤起了一种久远的“从前慢”的记忆。张杨自言:“在藏区,如果真的进入到一个乡村里去,你看到的生活方式和生活的整个感觉和50年前并没有太大变化,甚至可能跟100年前没有太大变化。除了现在多了手机、电视、太阳能的锅以外,他们的生产、生活方式都没有太大变化。”

这无疑是一幅幅安静内敛的“前现代”生活场景图。影片开头:清晨,曙光乍现,静静的山坳间分布着十几户人家。屋子里炉火正旺,女主人往方铁炉里又添了两根粗树枝。炉子上烧着水,炕上的女娃刚刚起床,大儿子从外面挑水回来,提起水桶倒在大水缸里。男主人尼玛扎堆划着火柴,点上了酥油灯,倒出了奶子,一家人围在饭桌边做糌粑,准备早餐,然后女主人到牛棚给牦牛戴上干农活的家伙什儿……整个段落长达2分半钟,却没有一句对白,画面静谧从容,完全是前现代农业社会的家庭图画:在一个不疾不徐却有条不紊的清晨,一天的农忙即将拉开序幕。

在张杨的镜头下,淳朴的藏民放牛,砍柴,犁地,磕长头……他们宁静安详,“一辈子跟在牛屁股后面,没去过别的地方”,平日里日出而作,日落而息。拉萨是他们心中的圣地,冈仁波齐是心中的圣山。他们虔诚地一路叩拜,风雪无阻,夜晚的诵经声沉稳坚定,悠扬回荡。张杨“并不刻意于个体情感状态或情绪氛围的表达,却着意于冷静而克制地呈现藏人的生活景观,静默地呈现人的外部动作,于流动的公路景观中,将戏剧性的‘刻意’消弱到最低限度。所以,电影的叙事画面几乎是不存在的,叙事意义在此被消解,呈现出的是一帧帧静态的画格,生活的原生态”。观众的视线随着影片的节奏缓缓而行,眼前的景象与当下此刻的21世纪10年代仿佛隔了一个世代的距离,构成近在眼前的“远方”。

影片中藏民们的生活是封闭的,虽然也出现了拖拉机、手机、汽车、太阳能板……但是,这些代表现代科技的工具仅仅是生活中的物质工具,几乎看不到对他们精神世界的影响,因为它们“还没有进入藏民们的精神生活。他们的善恶伦理被置于前现代阶段”,成为观众所处的现代社会的镜像——一种现代性的对立面,以唤起某种古朴的情感,而“人物群像以磕长头的身体此起彼伏地俯仰在318国道上,和着空谷木板的撞击声和忽远忽近的诵经,竟复沓出艺术电影中出没的诗意和象征”。

所谓“诗意与象征”,正是由影像的意象性书写体现出来。作为一个著名的文化意象,西藏的神圣化书写由来已久。这种书写最早来源于西方,1933年,詹姆逊·希尔顿在小说《消失的地平线》中,就将西藏描述为“一个远离尘世和现代生活喧嚣的世外桃园”,成为予人无限憧憬遐想的香格里拉。彼特·毕夏普(Peter Bishop)曾在1989年出版的《香格里拉的神话:西藏、游记和圣地的西方创造》中,从文学批评和文化人类学的角度揭示过西藏被西方文化界塑造成为圣地(香格里拉神话)的过程。他指出,18世纪中期,对西方世界而言,西藏“只是一个谣言”,对其知之甚少。然而随后的工业化进程中,西藏渐渐地演变成为一个维多利亚浪漫主义想象中的世外桃源,甚至成为世界上硕果仅存的最后一个圣地,并且集中了以往所有人类曾经历过的传统的圣地所拥有的神秘、力量和暧昧。

图1.《冈仁波齐》

在中国,20世纪80年代文学界的“寻根潮”推动了地域文化创作热潮,很多汉族作家也涉猎了西藏题材,借由西藏行,“去倾吐内心的生命感悟并追问人生的真谛,而在这样一种言说中,西藏就成了神秘、纯洁、博大、蕴含着生命终极意义的圣地,是与喧嚣杂乱和物欲横流相对的宁静纯洁之地,对迷失在现代生活中的灵魂而言,西藏就成了彼岸性的诗意栖居地。”对于藏族文化,“这些汉族作家具有一种先在的审美距离和对照的关照视野,所以他们对西藏的表达就更加具有了一种文化想象的意味……西藏作为文学形象与其说是一种发现,不如说是一种诗性的建构,是一种想象性的创造。”

从本质上说,《冈仁波齐》的电影创作与汉族作家的西藏写作异曲同工,是用影像文本,建构着对西藏的“地域想象”。影片中藏民朝圣是朝向拉萨和冈仁波齐,在各种关于影片的交流活动或者访谈对话中,张杨也一直强调,拍摄《冈仁波齐》的过程是“一次朝圣之旅”,是自我发现之旅,是“寻找和救赎”。

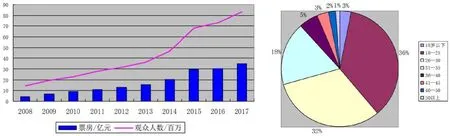

《冈仁波齐》中,朝圣者对于信仰的虔诚其实并不仅仅局限于宗教本身,它可以象征所有人的精神归宿。对于观众所处的纷纭复杂的现代社会,西藏“已普遍成为一个人们热切向往的地方,它是一个净治众生心灵之烦恼、疗养有情精神之创伤的圣地。在这人间最后一块净土,人们可以寄托自己越来越脆弱的心灵和所有的愿望”。《冈仁波齐》的上映在国内引起了观影热潮,并且最终达到1亿元票房,这可谓是艺术电影在商业院线所能达到的一个奇迹。通过在打分平台豆瓣、猫眼、格瓦拉以及院线现场的抽样调查,我们可以看到,《冈仁波齐》的受众基本分为以下几类:《回到拉萨》已经是二十多年前的金曲了,当年唱着这歌、骑着摩托进藏寻找灵魂净化的中国式老嬉皮们已经早就回到了各自的生活,要么捻着贵重的文玩成为各行业的领头人,要么自我放逐到边陲开着小旅馆过着自在的生活,当年流行的一切——流苏、老皮具、牛仔帽、素色长袍和编织毯,都成了昨日回忆。中国没有真正的嬉皮,然而在20世纪90年代到21世纪初一路高歌“回到拉萨”的那部分70后、80后,带起了名噪一时的文化风潮,也是中国一代年轻人对商业社会的叛逆……这些仍然怀念着这种文化并被这种文化影响着的观众,后来成了《冈仁波齐》的主要观众群体,一提到西藏和朝圣,有如对嬉皮士提起Beatles和伍德斯托克,他们仍然会怀着丰沛的情感走进影院,并成为最初为《冈仁波齐》叫好的群体之一。

对另一种观众来说,他们痴迷西藏文化,对藏传佛教文化也怀有极大的兴趣,自诩为“精神上的康巴人”,所以此类题材影片出现他们就会支持,虽然这一群体的数量不多,仍然是一股不可小觑的消费力量。这个群体无论职业,还是性别、年龄,都难以总结规律,不过他们并不醉心于物质生活,更重视精神层面的成长,追求比“眼前苟且”更远处风景,也是能被以身体丈量山路的藏人感动的一群人。从在打分平台中发布的评论内容分析,这两种人群是《冈仁波齐》的主要消费者。

西藏的“前现代”特性使得它较少受到现代文明的开发与破坏,自然景观的雄壮、宗教文化的神秘,使之成为佛教信徒和大量艺术创作者和世俗游客心目中的圣地。西藏的朝圣之行也往往同生命仪式连接在一起。而对于《冈仁波齐》的观众而言,电影放映本身的“仪式感”也是将藏民的前现代化生活和虔诚的朝圣行为“神圣化”的过程。观众们虽未能亲身经历朝圣行程,但是,在导演的带领下,观众实质上也是在向着这种西藏的文化景观、生活状态进行“朝圣”,共同感受着朝圣者般“神圣”的情感体验,素朴的影像产生出一种直击心灵的力量,有评论者甚至直接发问:我们可否借他者的虔诚寻回我们不久前迷失的灵魂呢?

《冈仁波齐》朴素干净的风格,近乎静态的画面呈现方式,以及对普通人平凡生活细节的复现,都令人想起20世纪80年代陈丹青的《西藏组画》。然而,《西藏组画》中灵动乍现的人性张力,却在《冈仁波齐》中被淹没在模糊的群像之下,成为“西藏”这个巨大的文化地理学符号中的一个。除了离开拉萨的前一夜,朝圣队伍里的小伙子对理发馆姑娘欲说还休的告别,我们看不到这群人中平凡生活表象之下的情感波动。抑或者,强烈一点,戏剧一些的情感表达正是导演所刻意排斥的。对比陈丹青的《西藏组画之牧羊人》,一对普通的情侣,康巴汉子的炽烈直接与被亲吻的女子那喜悦羞涩的神情,都带来一种鲜活的生命气息,而《冈仁波齐》则过于强调质朴与木讷,用朴实平和的“素净”,封闭与现代社会的绚烂、开放形成强烈对照。

可是,真实的西藏真的是毫无罅隙,依然停留在前现代状态吗?现代生活真的没有在他们虔诚的内心世界掀起一丝丝波澜吗?还是说,是作为“他者”的我们,固执地希望他们依然停留在前现代,来洗礼我们沦落的灵魂呢?

二、《塔洛》:故乡与现代性焦虑

同样是在20世纪80年代,寻根热潮中的藏族作家异军突起,借助《西藏文学》于80年代中期对“魔幻现实主义”的隆重推举而浮出文学水面。他们的创作显现出一种少数民族文化身份的自觉,显示出浓重的文化意识,他们提出:“我们民族文化之精华,更多地保留在中原规范之外。”

对他们来说,西藏是他们的故乡,是他们自己,他们所有的情感都天然与这块土地,这个民族连接在一起,呼吸与共。在他们的创作中,西藏是一种内在性的生活和生命。央珍指出:“我……力求阐明西藏的形象既不是有些人单一视为‘净土’‘香巴拉’和‘梦’,也不是单一的‘野蛮’之地,它的想象的确是独特的,这种独特就在于文明与野蛮,信仰与亵渎,皈依与反叛,生灵与自然的交织相容:它的美与丑准确地说不在那块土地,而是在生存于那块土地上的人们的心灵里。”

藏族导演的代表万玛才旦也曾自言:“一直以来,我的故乡蒙着一层揭之不去的神秘面纱,给世人一种与世隔绝或荒蛮之地的感觉。曾经有过一些人用文字或影像描述我的故乡,这些人信誓旦旦地标榜自已所展示的是真实的,但这种‘真实’反而使人们更加看不清我的故乡的面貌,看不清生活在那片上地上的我的父母兄弟姐妹。我不喜欢这样的‘真实’,我渴望以自己的方式来讲述发生在故乡的真实的故事,展示故乡的真实的面貌,再现故乡的人们真实的生存状况……”他们力图“从内部而不是从外部去看,不是一个遥远的他乡,不是生活在别处,而就是此岸,一个剥除了乌托邦外衣的真实的西藏,和中国的其他地方并没有本质的差别”。他们所要表现的西藏,是“普通人”的西藏,是一种藏民族的“精神生活”;“不仅对西藏民族、宗教、文化有了较深层次的体现,而且也对西藏如今的变化予以恃别的关注,因此影像中的西藏有了两种截然不同的面貌。”

2018年,又一部藏族题材影片《阿拉姜色》引起瞩目,获得上海国际电影节评委会大奖、最佳编剧奖,还获得最佳影片的提名。影片也是关于朝圣的,是一个家庭的朝圣。与《冈仁波齐》不同的是,一路前行,一家三口的情感故事随之铺展开来。最初,妻子俄玛突然执意要踏上朝圣的旅途,因为担心妻子病重的身体,丈夫罗尔基赶来伴随妻子行进。妻子与前夫所生的儿子诺尔乌也执意随着母亲上路。因为罗尔基不允许诺尔乌与他们夫妇生活在一起,所以诺尔乌跟继父一直有隔阂,总是用一双愤怒的眼睛,无言地诉说着内心的倔强。

漫长艰难的朝圣道路上,俄玛病逝,临终前告诉丈夫她此行的目的,是为了替前夫还愿。深爱妻子的罗尔基在痛苦中带着诺尔乌继续朝圣之旅,在日益相处中,父子俩的心也从冷漠隔膜,渐渐靠在一起。

影片关于朝圣,却不为书写朝圣,在追寻宗教皈依的路途上,描画的是俗世的情感。妻子对儿子的无奈,对前夫的眷恋;丈夫对妻子的温厚,对妻子前夫的妒忌,都不声不响,自然而然地渗透在一个个动作细节中,于无声处,令人动容。影片的精彩之处正在于没有去宣扬大概念,却着眼于真实的人性情感。罗尔基在妻子死后到寺庙中找喇嘛超度,喇嘛让他将逝者的照片贴在墙上。罗尔基拿出妻子保存的她与前夫的合影,趁着没人注意,悄悄把照片撕成两半,分开贴上墙。在他私心里,“他希望她的心里只有自己,他希望他的爱能换回一整个世界……他不得不带着别人的骨肉继续走下去,为了完成她和另外一个人要一起抵达拉萨的承诺。”同样是公路电影,同样是朝圣,这种百转千回,丰富细腻,更洞见人心,也更生动鲜活。结尾处,男人终于带着继子来到拉萨,完成了朝圣旅行,同时也达成了人物内心润物无声般的情感升华。

《阿拉姜色》的导演松太加特别关注家庭内部的情感故事,尤其是父子关系,他说他“不想刻意去表现朝圣的过程”,他“关心的是人的故事”。影片的动人之处正在于那份普通人的真情实感,因为他的理念就是“突出人,用人支撑电影”。这恰恰呼应了藏族知名作家阿来的观点:“藏族并不是另类人生。欢乐与悲伤,幸福与痛苦,获得与失落,所有这些需要,从他们让感情承载的重荷来看,生活在此处与别处,生活在此时与彼时并无太大区别……因为故事里面的角色与我们大家有同样的名字:人。”

不过,同前作《河》等影片一样,松太加虽然展现出极强的用影像驾驭故事,书写情感的能力,但是,他对于普通人,普通家庭喜怒哀乐的关注,依然是在一个相对封闭的内部空间里来展开。松太加曾长期与万玛才旦合作,担任《静静的玛尼石》《寻找智美更登》《老狗》等影片的美术或摄影。他认为,现代文明太多的话,会影响到故事本身的气质。而在万玛的影片中,思考的却正是“现代化进程中藏文化的变迁和它面对的复杂处境”,因而他的视野要更开阔,更深化。

在万玛才旦的影片中,西藏不再是一个封闭的地域,它在现代化进程中开始有了属于自已的变化。万玛才旦敏锐地捕捉到了这种变化对于藏族文化、藏民心灵的冲击,影片往往弥漫着一种迷惘的情绪,表达了一种艺术家的焦虑。

从第一部长片《静静的玛尼石》开始,万玛才旦的影片就“已经为藏语电影开辟了‘文化冲突’的主题”,“指向面临现代化生活冲击的当代藏族文化的某种空心化”。在他的公路电影《寻找智美更登》中,整个影片笼罩在一种淡淡的惆怅的氛围里。智美更登是藏族文化里的一个代表性人物,以前是王子,后来成为活佛,是一个很有大爱的人,会把自己的财产,甚至眼睛施舍给需要的人,这在藏族传统文化中,经常有对他的歌颂。影片讲述了一个导演要拍摄关于智美更登的影片,于是在一个老板的带领下到各地寻找扮演智美更登的演员。一路上,老板一直讲述自己年轻时候的爱情故事。有一个剧团的男演员据说很合适,但是到达剧团的时候,男演员已经离开去拉萨了,他们又启程到拉萨去找他,同剧团曾经与男演员一起创作,扮演智美更登妻子的女演员也执意要一起去。故事的结尾是失落的——老板曾经特别喜欢的女孩后来背弃了约定嫁给了别人,导演找到了男演员,女演员也见到了自己的前男友,一切却都已无法挽回,导演也最终没有找到合适的演员。影片借助一路的寻找,见证了传统文化的渐渐丧失,借助情感的失落,表达了往昔不可寻的伤感。

到了《塔洛》,这种表达更为直接有力。影片开篇,塔洛办身份证要去拍照片,来到照相馆,看到一对新婚的中年夫妇正在拍照。拍摄纽约背景的照片时,民族服装与国际背景显然不搭,摄影师遂让二人换上了西装,但是穿不惯西装的他们,举手投足局促不安,非常不协调。最后,塔洛随身背着的小羊羔成了他们的道具,抱着羊羔,一边喂奶一边拍照让二人瞬间变得自然和谐,因为这才是他们熟悉并且舒服的方式,他们找到了自在的自己……这是一个绝妙的表达“文化冲突”的小段落,巧妙而精准,让人发笑,更让人苦涩与深思。

梳着小辫子的塔洛代表的是传统的力量,曾经内心坚定的塔洛,背诵《为人民服务》的篇章可以一气呵成,他专注于自己的工作,对自己放的羊了如指掌,甚至每一只都能认出模样。那时候的他,简单快乐。理发店的姑娘杨措代表的是现代的气息,她背离传统,剪了短发,抽起香烟;她情感故事太多,代表了对未来的茫然和不安定,“呈现出了现代生活的维度对藏族人民生活文化的冲击和改变”。影片最后,杨措愿意为了塔洛留起长发,但是条件是他要剪掉自己的小辫子。塔洛同意了,可是剪掉小辫子的塔洛再也无法将烂熟于心的文字一气呵成,他的心彻底乱了……

影片结尾,远远的长镜头,壮阔雄伟的雪山沉默不语。重回大山的塔洛停下了脚步,举起的炮竹即将点燃,戛然而止的画面留给人沉重的遐想,弥漫出一片悲凉。万玛直言:“一种文字或文化的消失其实是很快的。虽然信仰的力量是强大的,但面对多元文化的夹击和挑战,信仰也很脆弱。”

三、两面西藏:现实书写与文化想象

公路电影的叙事模式是开放性的、横向穿插式的,不是封闭式的,所以很容易展现人生百态。很多中国创作者会不自觉地运用公路电影的方式展现当下现实境况,比如说贾樟柯的《三峡好人》等等。《塔洛》虽非公路电影,但是它所聚焦的问题与公路电影一脉相承。与踏上路途的《冈仁波齐》做对照,虽然二者都是在呈现当代中国的现实困境和精神困境,但是,二者困境的源头却是南辕北辙。

在《冈仁波齐》的海报上,主体是道路和朝拜的人,突显的是风雪无阻的朝圣脚步,专注而坚定,但是主人公面孔模糊,看不清样貌。再看《塔洛》的海报,主体是人物,透过镜子反射出塔洛和他暗恋的姑娘,两个人视线相悖,各怀心事,内心都充满疑虑与不确定性。

图2.《冈仁波齐》《塔洛》海报

在《冈仁波齐》中出现了一个与《塔洛》非常相像的场景。朝圣的队伍在拉萨待了两个月,要正式启程去冈仁波齐神山。出发的前夜,17岁的小伙子达瓦扎西,去跟理发店的姑娘告别。理发店中,情窦初开的男顾客,漂亮的女理发师,指尖轻揉发丝,身体若有若无的触碰,是个很容易产生暧昧的空间。张杨与万玛不约而同地选择了同样的空间来展示男主人公的情感萌动。只不过,《冈仁波齐》是点到为止,而《塔洛》的故事则是由此展开。我们是不是可以往前一步设想,《冈仁波齐》里的小伙子有可能会变成塔洛?原本坚定朝圣的他,会不会也最终走向迷失?

显然,《冈仁波齐》没有给人物这样的可能性,因为导演将现代空间几乎完全摒除在画面之外。上路之前,当他们需要购买生活用品的时候,镇上的集市仅仅露出了一角,全然没有现代空间的描绘。当他们路过城市,买好了新的鞋子继续前行,黄昏的马路上,他们依然迈着坚定的步伐,沉醉于磕长头的每一步。这是影片中唯一一次出现现代城市景观的画面,但是,对于这支朝圣的队伍来说,路旁身后的灯火辉煌跟他们完全没有关系,仿佛红尘俗世的烟火从未进入他们眼帘。即便是到了已经过于繁华喧闹的拉萨,影片的空间仍然规避掉一切现代元素,局限在他们活动的狭小空间。导演也一直在强调着藏民族的文化传统:磕长头的步数不能多也不能少,头上不能戴红头巾,心里要想着众生的平安……“面对呼啸而过的现代交通工具,朝圣者既无歆羡,也无厌恶,二者处于一种客观疏离的状态”。“在这部电影中,我们很难看到个体或群体在现代与传统交锋中的身份焦虑、文化焦虑、价值焦虑,更看不到由此而来的人物间离与精神延宕。现代性以一种被隔离的姿态存在于朝圣者的现实世界之旁,话语言说之外……而变成一种尴尬存在的客体。但与此同时,藏人的精神却得以彰显,生命观照也在此并置中获得了更接近灵魂本质的价值。”他们不断在上路,却并没有不断往外走,外面的世界对他们并无意义,内心的世界是他们,也是导演追索的目标。所以,他们的上路是向内的。

但是在《塔洛》中,塔洛虽然并没有走出山坳,但是,“外面的世界”一直在召唤着他,也困扰着他。在上文中提到的照相馆段落,狭小的空间里,摄影师的镜头对准夫妇俩,身着节日盛装的二人,身后的布景一直在换,拉萨、北京、纽约……对他们来说,对于外面世界的想象是通过布景的转换来实现的,这些布景给塔洛打开了通向外面世界的大门,他的世界于是再也不是一个闭环。

塔洛在卡拉OK厅喝醉,被杨措背回了家,第二天醒来,已然很亲密的二人有一段对话:

杨措:你带我去什么地方吧,我不想待在这里了。

塔洛:我从没去过别的地方。

杨措:没事儿,我带你去,咱们去哪儿都行。去拉萨,然后去北京,再去上海、广州、香港,哪儿都可以去。

塔洛:我从没想过离开这里。

杨措:如果让你选,你想去哪里。

塔洛:当然是去拉萨了,然后去北京天安门,然后是美国纽约城。

杨措:你知道的地方还真不少。美国纽约城咱俩肯定去不了,去那里要很多钱,咱俩能去的还是拉萨吧。

塔洛:听说去拉萨也要很多钱。

杨措:把你的羊都卖了咱俩不就有钱了吗?

塔洛对杨措动了心,也对杨措的承诺认了真。因为这个姑娘,从没去过别的地方的塔洛开始憧憬外面的世界,于是他开始心猿意马,无法专心放羊。在山上的段落中,没有一句对白,如同《冈仁波齐》一样,呈现的也是塔洛平凡细琐的日常生活:放羊,打水,喂狗,听收音机……不同的是,静谧的黑夜里,形单影只的主人公听着收音机里传出的拉伊情歌,仿佛在诉说着自己思念情人的落寞,以至于白天也会情不自禁地哼唱。情歌正是塔洛内心的写照,歌声将单调朴素的画面变得生动又哀怨,为画面增加了情感维度,此处无声胜有声,人物形象的丰满立体呼之欲出。

最终,因为他的心不在焉,他放牧的羊群屡屡被狼侵袭,他干脆依了杨措的心愿,卖了羊,换回16万元巨资,准备跟她远走高飞,“今生相伴”。谁知迈出的第一步就遭遇挫折。在酒吧的音乐会现场,剃光了头发,企图融入现代音乐氛围的塔洛,却发现自己与周围欢呼雀跃的人群格格不入,他接受不了现代情感的直接与易变,觉得还是拉伊情歌里的款款深情更好。对外面的世界开始发生怀疑的塔洛无比苦闷,低头猛抽着土烟,浓烟却引起杨措的不满——无处不在的细节,刻画出塔洛的左右矛盾,突显着传统与现代的文化冲撞。

在影片开头,塔洛曾跟派出所的多杰所长聊起“轻于鸿毛”和“重于泰山”,他问起自己专心放羊,为人民服务,未来离开人世,是不是也应该“重于泰山”?多杰所长给了肯定的回答。可是,最终的塔洛背离了为人民服务的理想,丧失了自己的职责,却发现他以放弃信念为代价所追寻的情感也背离了他,或者根本就不曾属于过他。一切都已破灭,忠厚的塔洛无法说服自己继续安心生活下去,他的灵魂已经找不到方向,最终选择了一个极端的结局。在这个悲剧性的结尾,塔洛一定在自问,他这样离开,是“重于泰山”?还是“轻于鸿毛”?

图3.《塔洛》

《寻找智美更登》的英文片名是“寻找灵魂”(Soul Searching),《冈仁波齐》是“灵魂之路”(Paths of the Soul),《塔洛》则是灵魂的迷失(Tharlo)。

英国宗教人类学家布莱恩·威尔逊教授研究认为,人的宗教情感的最初来源是人在不安定状态、未知状态以及相伴随而来的难以应对之感之压力下所产生的对死亡、自然力量的恐惧、敬畏、崇敬、憧憬等心理状态。在西藏,自然环境壮美,但是生活条件艰苦严峻,秉信“万物有灵”的藏民用感天动地的举动来表达对山神的崇敬之情。“藏民认为神灵大多聚集于人迹罕至的高山,登上高山,离天最近,环顾四周、俯瞰群山,就可以与灵界沟通。世界屋脊最负有盛名的神山大山脉冈底斯山的主峰冈仁波齐,‘水晶砌成,玉镶冰雕’。从南面望去,由峰顶垂直而下的巨大冰槽与一横向岩层构成佛教万字格,在佛教中是精神力量的标志,意为佛法永存,代表着吉祥与护佑。”藏民们顶礼膜拜,虔心供奉,愿意倾家荡产而选择朝圣,对死都无所畏惧。

如此更接近原始思维的信仰传统和朝圣行为对于生活在高科技时代的现代人来说,无疑是一道震撼的心灵景观。冯小刚导演曾评价《冈仁波齐》脱离了低级趣味,撼动人心,是中国电影的巨大进步,让他这个没有信仰的人看到了信仰的力量。纷繁喧嚣的现代社会,物质发达,精神贫弱的现代人倍感归属感的失落和人情世故的隔膜,经历了孤独飘零的创伤体验之后,由衷希望西藏就是《冈仁波齐》的西藏,是人们的精神家园。因而,迥异于《塔洛》对藏地文化的现实表达,《冈仁波齐》构建了灵魂的想象性回归。

【注释】

①沈磊.《冈仁波齐》与西藏视觉艺术的图像嬗变[J].电影文学,2018(5):38.

②搜狐娱乐.拿下6000万票房!都是谁在看《冈仁波齐》?[EB/OL].http://news.dayoo.com/ent/201707/04/152036_51448915.htm[2017-07-04].

③王霞.《冈仁波齐》:可否借他者的虔诚寻我迷失的灵魂?[N].中国电影报,2017.07.19(007).

④沈磊.《冈仁波齐》与西藏视觉艺术的图像嬗变[J].电影文学,2018(5):36.

⑤沈磊.《冈仁波齐》与西藏视觉艺术的图像嬗变[J].电影文学,2018(5):36.

⑥张杨,李彬.创作与生命的朝圣之旅——张杨访谈.电影艺术,2016(1):49.

⑦付松.《冈仁波齐》:朝圣纪实下的生命观照[J].电影评介,2017(13):47.

⑧王霞.《冈仁波齐》:可否借他者的虔诚寻我迷失的灵魂?[N].中国电影报,2017.07.19(007).

⑨王霞.《冈仁波齐》:可否借他者的虔诚寻我迷失的灵魂?[N].中国电影报,2017.07.19(007).

⑩马丽华.苦难旅程[M].北京:中国社会科学出版社,2002:95.转引自李翠芳.汉族作家视野中的西藏文化想象[J].青海民族大学学报(社会科学版),2010(2):122.

——来处已然消失 归途无所觑见

——以万玛才旦的《塔洛》为例