年龄和HOMA—IR对糖代谢异常患者颈动脉斑块形成的影响

张晓苹 朱晓东 崔玉玲等

[摘要] 目的 探讨年龄和HOMA法胰岛素抵抗指数(HOMA insulin-resistance,HOMA-IR)对糖代谢异常患者颈动脉斑块形成的影响。方法 将本院行动脉超声的300例患者纳入本研究,根据糖代谢是否异常分为观察组(糖代谢异常,200例)和对照组(糖代谢正常,100例),采用Spearman相关分析及Logistic回归模型分析患者颈动脉斑块形成的相关危险因素。结果 300例患者中,有颈动脉斑块者占59.00%(177/300)。对照组患者颈动脉斑块形成的独立危险因素是年龄(OR=1.06,95%CI:1.01~1.12,P<0.05),而观察组患者是年龄(OR=1.07,95%CI:1.03~1.10,P<0.01)和HOMA-IR(OR=1.53,95%CI:1.16~2.01,P<0.05)。结论 糖代谢异常可增加颈动脉斑块形成的风险,而糖代谢异常患者颈动脉斑块形成的危险因素是年龄和HOMA-IR。

[关键词]糖代谢异常;颈动脉斑块;HOMA法胰岛素抵抗指数;年龄;危险因素

中图分类号:R543.4 文献标识码:A 文章编号:1009-816(2018)03-0200-03

doi:10.3969/j.issn.1009-816x.2018.03.008

近年来,中国的动脉粥样硬化性心血管疾病(at-herosckrotic cardiovascular disense,ACVD)和糖代谢异常的发病率均逐渐上升。相关研究显示,糖代谢异常是心血管疾病的危险因素,可增加发生ACVD的风险。而颈动脉所处部位运动较少且位置表浅,斑块易于检测,即颈动脉斑块的影像学监测可反映动脉粥样硬化的程度,并有助于预测发生心脑血管疾病。因此,本研究根据糖代谢是否异常而对300例患者分组,旨在探讨颈动脉斑块形成的临床危险因素。

1资料及方法

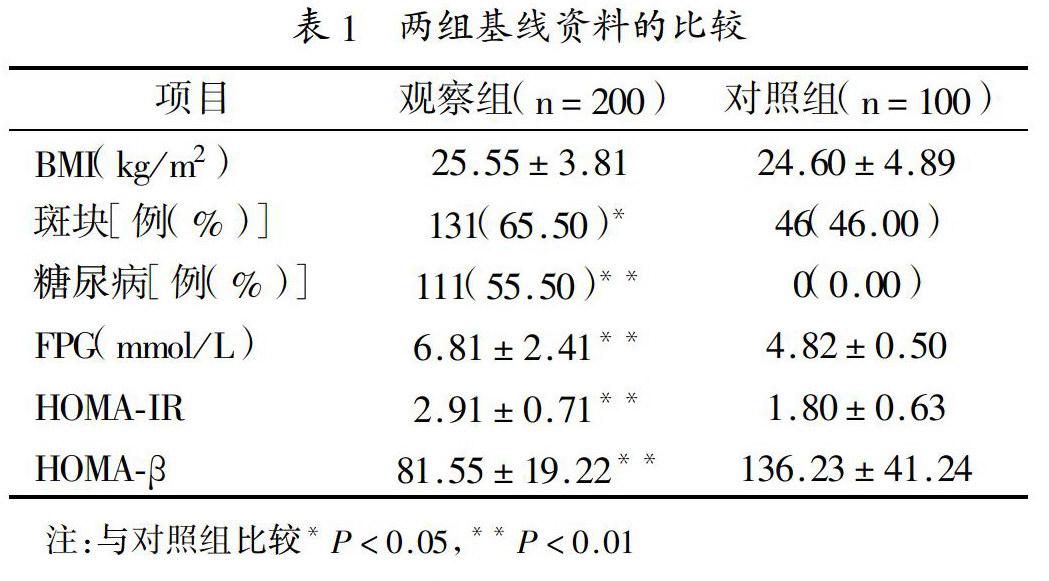

1.1一般资料:将本院2015年6月至2016年6月行动脉超声检查的300例患者纳入本研究,其中男159例,女141例,年龄23~86岁,平均(62.34±11.93)岁。根据糖代谢是否异常,将300例患者分为观察组(糖代谢异常,200例,其中糖尿病111例)和对照组(糖代谢正常,100例)。观察组男105例,女95例;年龄23~84岁,平均(63.06±10.68)岁;对照组男54例,女46例;年龄25~86岁,平均(62.15±12.05)岁。两组性别、年齡及体质量指数(bodv mass inder,BMI)等基线资料的比较见表1。纳入标准:符合WHO关于糖代谢状态的分类标准;同意行颈动脉超声检查者。排除标准:应激性高血糖、急性心肌梗死、恶性肿瘤、感染性疾病、免疫性疾病、血液病及严重肝肾功能不全者。

1.2方法:测定血压、体质量、身高。所有患者空腹8~10h,于早晨行口服糖耐量试验。抽取静脉血测定空腹血糖(fasting plasma glucose,FPG)、餐后2h血糖水平(2h PG)、空腹胰岛素(fasting insulin,FINS)、总胆固醇(total cholesterol,TC)、甘油三酯(triaeylglycerol,TG)、低密度脂蛋白胆固醇(low density lipoprotein cholesterin,LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇水平(high density lipopro-tein cholesterol,HDL-C)及胰岛素抵抗指数(insulin-resis tance,IR)。计算:①HOMA-β=20×FINS/(FPG-3.50);②HOMA-IR=FPG×FINS/22.50。

应用西门子ACUSON X300彩色超声诊断系统,颈部探头频率3~11MHz。患者于上午空腹,取仰卧位,行颈动脉超声检查,左侧始于主动脉弓起始处,右侧始于无名动脉分叉处,连续观察颈总动脉、颈内外动脉分叉处、颈内动脉、颈外动脉主干及分支等血管走行,管壁光滑程度,测量颈动脉内中膜厚,若厚度≥1.2mm且局部向腔内突出,则表明有斑块。

1.3统计学处理:应用SPSS 23.0版统计学软件分析。计量资料以(x±s)表示,组间比较采用t检验;计数资料以频数(频率)表示,采用卡方检验或Fisher确切概率法计算两组的构成比的差异程度。采用Spearman进行相关分析。采用Logistic回归模型分析影响颈动脉斑块形成的多种相关因素。P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

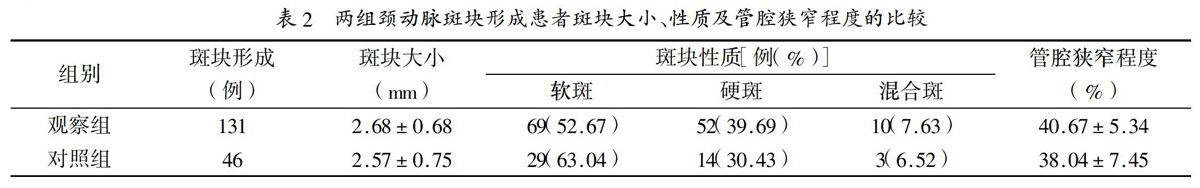

2.1两组颈动脉斑块形成患者斑块大小、性质及管腔狭窄程度的比较:见表2。

2.2颈动脉斑块形成的相关性分析:经Spearman相关分析显示,对照组患者中,颈动脉斑块形成与年龄、脑梗死呈正相关(均P<0.05)。观察组患者中,颈动脉斑块与年龄、脑梗死、冠心病、HOMA-IR及FINS呈正相关,与HDL-C呈负相关(均P<0.05)。

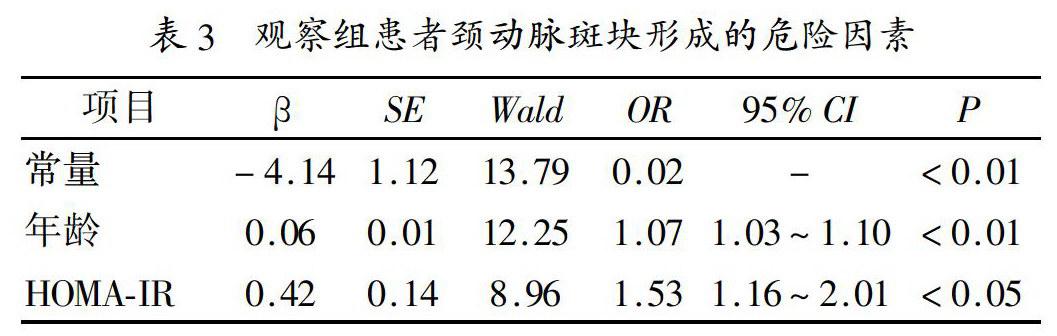

2.3两组患者颈动脉斑块形成的危险因素:在两组患者中,分别以高血压、年龄、HOMA-IR、HDL-C、FINS等为自变量,均以是否形成颈动脉斑块为因变量,进行Logistic回归分析,结果表明:年龄是对照组患者(糖代谢正常)颈动脉斑块形成的独立危险因素(OR=1.06,95%CI:1.01~1.12,P<0.05);而观察组患者(糖代谢异常)则是年龄和HOMA-IR(均P<0.05),见表3。

3讨论

既往研究证实,Ⅱ型糖尿病是ACVD的危险因素。异常的糖代谢参与动脉粥样硬化病理变化过程,空腹血糖受损和糖耐量减低可增加ACVD发生的风险。本研究结果显示,300例患者中,有颈动脉斑块者占59.00%(177/300),与相关研究结果接近,但亦高于其他研究的斑块检出率。分析其原因,可能是由于本研究的大部分患者合并多种心血管疾患,颈动脉硬化程度相对较高。

经Logistic回归模型分析表明,糖代谢异常比糖代谢正常的患者更易形成颈动脉斑块,可能是由于在未成糖尿病前的高血糖状态,使活性氧的产生和清除失去平衡,参与氧化应激,增加氧化压力,而活性氧增加导致形成氧化LDL,其被巨噬细胞吞噬产生泡沫细胞,从而参与动脉粥样斑块形成的病理变化过程。

相关分析结果显示:年龄是糖代谢异常及正常人群颈动脉斑块形成的独立危险因素,与相关研究结果一致。亦有相关研究显示,高龄、高血脂、高血压及糖尿病等可增加心血管疾病发生的风险。目前,国内鲜有文献报道异常糖代谢人群HOMA-IR与颈动脉斑块形成的相关性。本研究结果表明,观察组患者(糖代谢异常)颈动脉斑块形成的重要独立危险因素是年龄和HOMA-IR,而对照组患者的危险因素则只是年龄,未包括HOMA-IR。相关研究显示,糖尿病前期的胰岛素抵抗水平与动脉粥样硬化的程度密切相关,即对于糖尿病前期或糖尿病人群,随着胰岛素抵抗水平提高,动脉硬化程度增高。上述结果表明,对于糖代谢异常患者,尽早改善胰岛素抵抗,有利于控制血糖及减少颈动脉斑块的形成,从而降低患者发生心血管事件的风险,进而改善预后,提高生活质量。

综上所述,通过探讨糖代谢异常与颈动脉斑块的相关性,为预防心、脑血管并发症的发生、发展提供临床参考依据,具有一定的意义。但本研究属于横断面调查,由于样本量偏少受到一定的限制,仍需加大样本量作进一步研究证实。并且,颈动脉斑块是逐步形成的,而采血仅是某个时间点,难以准确地反映斑块形成的变化情况,故今后仍需设置多个时间段以更直观、深入科学地观察与总结。