文徵明论书画创作的几种对立关系

南京艺术学院美术学院教授、博士研究生导师

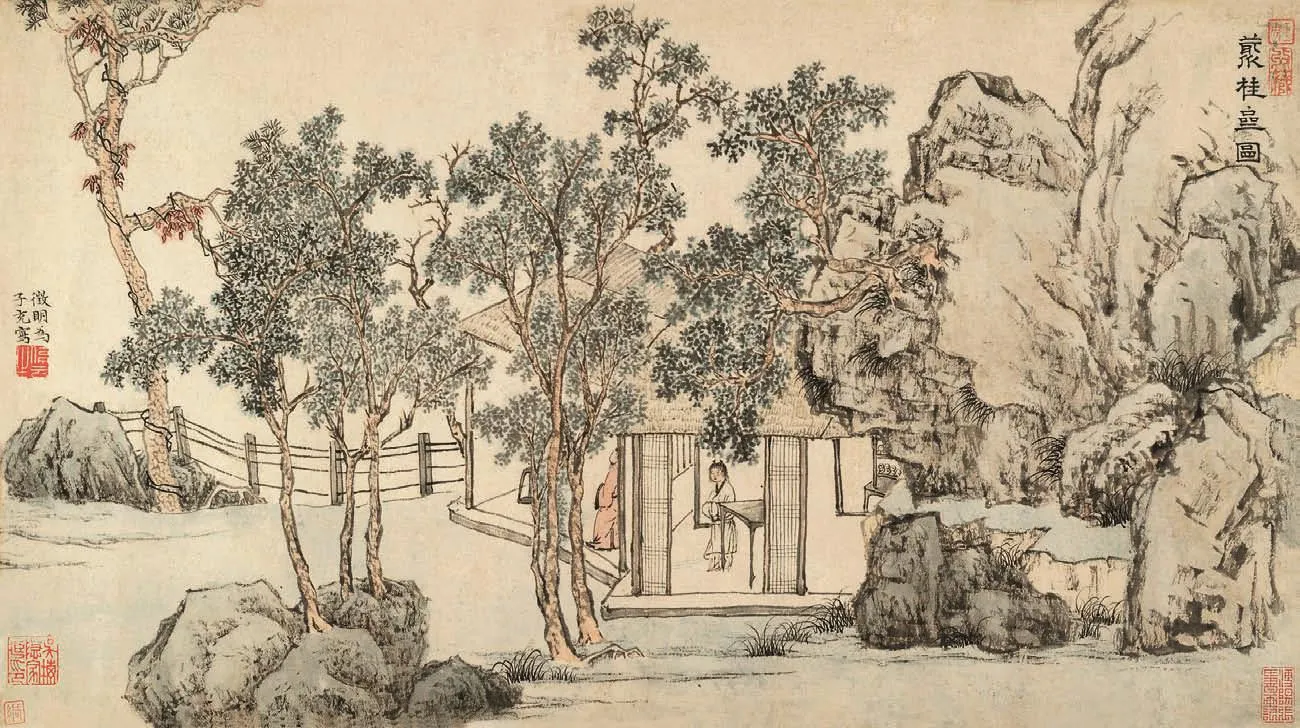

明 文徵明 丛桂斋图纸本设色 31.6cm×56.2cm1532 美国大都会艺术博物馆藏

文徵明在大量题跋中探讨了书画创作问题,对于这些问题,前人已有不少相关论述,因而从理论层次上看,文徵明的探讨似乎很难有所突破。但作为具有极高成就的书画家,文徵明在题跋中提出的很多见解具有两个鲜明特点:一是他的见解中总是包含着得自书画实践经验的、曲折幽微的思想因素,值得人们加以深入体味和解读;二是他对书画创作中常见的问题往往能够进行独到的反思,由此能够提出比较新鲜的美学观点。而这些美学观点多以对立的命题加以表述,从而闪耀着辩证的思想光辉。对此,我们可以主要从如下两个对立命题开始探讨。

一、摹古与自立的关系

文徵明的书法与绘画一样,具有极高的造诣。文徵明的书法博综古人,又能自成一家,因此他在书法“摹古”与“自立”的关系上自然就有深刻的体会。自晋唐以来,这两者之间的关系是许多理论家和书法家反复探讨的一个问题。以下是文徵明的一段相关题跋论述:

盖公虽潜心古法,而所自得为多,当为国朝第一。(《跋李少卿帖》)

“潜心古法”,又能“自得为多”,这是一般的见解。然文徵明接着又说:

自书学不讲,流习成弊,聪达者病于新巧,笃古者泥于规模。公既多阅古帖,又深诣三昧,遂自成家,而古法不亡。(又《跋李少卿帖》)

这段跋文之后虽还有载言:“破却工夫,何至随人脚踵,就令学成王羲之,只是他人书耳。”但从上述题跋可知,文徵明既反对“笃古者泥于规模”,但他更反对“书学不讲,流习成弊”的倾向,进而又反对“聪达者病于新巧”的时尚。前者是批评缺乏“书学”研究,从而酿成“流习”以至“成弊”。所谓“流习”,就是与古法相隔相离的书坛流风习气。后者则是指责单凭“聪达”而陷于“新巧”之病。由此可知,文徵明显然更强调尊崇“古法”,他对李少卿“多阅古帖”“深诣三昧”的称赞就是明证。正是在这里,文徵明将研究“书学”与仅凭“聪达”对立起来了,将“古法”与“新巧”对立起来了。这种对立是有道理的。因为偏于对立的任何一方或会导致“弊”和“病”,或成“随人脚踵”的“泥古”者。在这种对立关系中,“潜心古法”,保持“古法不亡”是关键因素,只有在把握这一关键因素的基础之上才能“自得为多”,最终“遂自成家”。

文徵明还有一则题跋也是阐发这一道理的:

夷仲,临海人,名见泰,博学善草书……此书或疑其笔弱,予始亦然……舒卷数日,见其波发转折皆效智永。因取永石本比观,了无差别,遂定为临永书。按柳文肃称公蚤年喜临智永《千文》,与之俱化。入朝后,乃自成家,不区区之泥古,而无一毫窘束之意。此帖正少时书也。宋中书谓中年书,恐未必然。(《跋家藏赵魏公二体千文》)

这同样是讲,只有和古人“与之俱化”,“其波发转折”与古法“了无差别”之后,才能够超越“泥古”的境地,从而进入“无一毫窘束之意”的自由状态,最终实现“乃自成家”。对此后来董其昌做了更加系统而深入的阐发,与文徵明这一见解是相通的。

文徵明虽然强调“潜心古法”的关键作用,反对沉溺“流习”,批评喜逞“聪达”,但对如何超越“泥古”“遂自成家”亦有精到之论,显示了他得自书法实践的深切体会。他在《跋李少卿帖》中称赞李少卿:

凡运指、凝思、吮毫、濡墨,与字之起落,转换、大小、向背、长短、疏密、高下、疾徐,莫不有法……其尤妙能三指尖搦笔,虚腕疾书,今人莫能为也。

这里所谓“莫不有法”,并不是指“古法”,而是李少卿自己从书法实践中提炼而出的独到方法,也即“指尖搦笔,虚腕疾书”,从而使书法的形式建构(字之起落、转换、大小、向背、长短、疏密、高下、疾徐)呈现出特有的风貌。这是“令人莫能为”的,也是“古法”未尝有之的,更是他“自得为多”“遂自成家”的具有决定意义的方法和途径。由此可知,在“摹古”与“自立”的对立关系中,文徵明同样十分重视后者的作用,因为任何书法家只有做到摹古而不“泥古”,才能“自得”“成家”,才能真正体现书法家的创造价值。

但在笔者来看,强调“古法”仍是文徵明书法美学的主导倾向。依他之见,一个书法家即使“遂自成家”,也依然要保持其“古法不亡”。“古法”不仅是促使一个书法家“自立”(遂自成家)的关键因素,甚至还是推动书法家实行风格变换的重要资源。对此,他在《题东坡墨迹》中就有一段很好的论述:

公书少学徐季海,姿媚可喜。晚岁出入颜平原、李北海,故特健劲浑融,与此如出二人矣。

这段话谈及苏轼书法风格由早年(少学)的“姿媚可喜”到晚年的“健劲浑融”的变革和转化是与他不断探究古法密切相关的。其实文徵明自己的书法创作和风格变革也是如此,也是从不同的“古法”中获取所需要的审美资源。正如王世贞评文徵明所言,“少年草师怀素,行笔仿苏黄米及《圣教》。晚岁取《圣教》损益之,加以苍老,遂自成家”。可见文徵明的书法理论与实践是并行不悖、相互促发的。他对于“摹古”与“自立”关系的辩证思考,是以他自己以及前人的创作经验为基础的。

明 文徵明 万壑争流图纸本设色 132.4cm×35.2cm1550 南京博物院藏

明 文徵明 古松图纸本水墨 27.3cm×138.8cm美国克利夫兰美术馆藏

二、粗放与精工的关系

“粗放”与“精工”也是文徵明探讨书画创造时所关注的一个对立关系。对于“粗放”与“精工”,既可以从书画的语言形态上去理解,也可以从书画的风格意义上去把握,在文徵明大量题跋中亦有多种表述方式。但两者的对立分野以及各自的审美特征则是十分明确的。他在关于沈周绘画的一则题跋中说:

石田先生风神玄朗,识趣甚高。自其少时作画,已脱去家习。上师古人,有所模临,辄乱真迹,然所为率盈尺小景。至四十外,始拓为大幅,粗枝大叶,草草而成,虽天真烂发,而规度点染,不复向时精工矣。(《题沈石田临王叔明小景》)

在这段题跋中,文徵明明确提出了“精工”这一概念,而所谓“粗枝大叶,草草而成”,则可称之为“粗放”。从题跋的表述来看,“精工”与“粗放”与画作的篇幅大小相关。文徵明指出,沈石田早年所作多为“盈尺小景”。“至四十外,始拓为大幅”,从而变得“粗放”(粗枝大叶,草草而成)起来。但这只是“粗放”与“精工”的表层之义。题跋后文所说的“天真烂发”“规度点染”则是从审美风格(或语言形态)上来讲的,这是“粗放”或“精工”的深层含义。画幅的大小对绘画的语言和风格固然有影响,却并非一种必然关系。因为画幅大依然可以趋于“精工”,而画幅小则也可以“草草而成”,十分“粗放”。文徵明的绘画就有“粗文”和“细文”两种语言形态和风格取向,而并非以画幅大小而定之。从上述文徵明为沈周题跋来看,他对“粗放”的语言形态和风格取向自然会十分肯定和极为推崇。这不仅是因为“粗放”代表了沈周(“至四十外”)较为成熟的艺术水平,而且体现一种与文徵明相契合的文人画的趣味和理想。因而我们自然就会看到,除了沈周,文徵明对其他画家的“粗放”的语言和风格也有不少赞誉之词。如他评王孟端《湖山书屋图》“烟云变灭,种种臻妙”,“作家士气皆备”;评《米氏云山图》“能脱画家意匠,得天然之趣耳”;评夏圭《晴江归棹图》“笔法苍古,气韵淋漓”,“此卷或为王洽,或为董、巨、米癫,而杂体兼备,变幻间出”;评赵孟坚《四香图》“种种钩勒,种种脱化,秀雅清超,绝无画家浓艳气”;评米元晖《湘山烟霭图》“波光晦暝,乍出乍没,可谓奔放横逸,真得画家之昧”;评黄筌《蜀江秋净图卷》“出入变化,丹青铅粉,与腕相忘,随其所施,无不合道”。这里所谓“烟云变灭”“天然之趣”“气韵淋漓”“变幻间出”“脱化”“清超”“奔放横逸”“随其所施”,显然都偏于一种“粗放”的语言形态和风格取向。

而文徵明对于书法“粗放”的论述同样不少。如他在《题张长史四诗帖》中曰:“怪伟杰特,脱去笔墨畦径,非后人所能伪为也。”在《跋颜鲁公祭侄季明文稿》中借米芾之言曰:“其字相连属,诡异飞动,得于意外,最为杰思。”又借黄庭坚之言曰:“奇伟秀拔,奄有魏、晋、隋、唐以来风流气骨。回视欧、虞、褚、薛辈,皆为法度所窘,岂如鲁公萧然出于绳墨之外。”进而赞评曰:“况此二帖,皆一时藁草,未尝用意,故天真烂漫,出于寻常畦径之外。”又如《跋山谷书阴长生诗》曰:“此书初作方寸字,后皆拳许大书,盖用败笔草草写成,瑰伟跌宕,一出颜《东方朔赞》。”这里所谓“怪伟杰特”“脱去笔墨畦径”“诡异飞动”“萧然出于绳墨之外”“一时藁草”“天真烂漫”“败笔草草写成”“瑰伟跌宕”,也都偏于一种“粗放”的语言形态和风格取向。

可见所谓“粗放”,无论是绘画还是书法,从语言形态上皆为“粗”“草”,而在风格意蕴上则为“天真烂发”,充满“天然之趣”,而贯穿两者的则是一种与“工”而“意匠”相对立的“写意”精神。题跋中所说的“奔放横逸”“字相连属”“诡异飞动”,都表明了这一点。这种“写意”精神所支撑起来的“粗放”语言形态和“天真”“天然”的风格意蕴,对于文人书画家文徵明而言,对于文徵明那种以“潇洒”见著的画风和人生境界来说,显然是十分契合的。

然而这只是问题的一方面。

另一方面,实际上文徵明对极具“意匠”的“精工”语言形态和风格取向并不予以排斥,而是极为推崇,并且多有赞评。

例如他评赞南宋画家刘松年时说:

丹青焕发,布置闲雅,辇中旌旗,貂裘戎屋,尘沙云树,具见当时景象,良工苦心哉。(《题刘松年便桥见虏图》)

宋翰院待诏刘松年,画名重古今。此卷乃其绘独乐园图,设色精工,用彩秀丽。(《题刘松年画独乐园图》)

又如他评赞谢思忠的山水时说:

明 文徵明 题水亭诗思图南京博物院藏

明 文徵明 题兰竹图台北“故宫博物院”藏

明 文徵明 题疏林淡霭图南京博物院藏

明 文徵明 题秋葵折枝图台北“故宫博物院”藏

明 文徵明 品茶图纸本设色 142.31cm×40.89cm台北“故宫博物院”藏

谢君思忠示余所作画册,总十有二幅,杂仿诸名家,种种精到,真合作也。(《题谢思忠山水册》)

再如他评赞李公麟的人物画时说:

龙眠此图,笔笔精劲,如银钩铁画。(《跋李龙眠十六应真图》)

题跋中提到的画家或于经营位置,或于用笔,或于设色,皆能追求一种“精到”“精劲”“精工”的作风,从而显示了一种与“粗放”不同的“良工苦心”。

不仅如此,我们看到文徵明对与他同时代仇英的赞评更是将这种“精工”的语言形式和风格取向推至一个令人瞩目的审美地位。

如他评述仇英《临仿顾闳中韩熙载夜宴图》时说:

今仇实父此卷,虽本之闳中,而笔法精润,人物飞动,布置经营,各擅其美。即以真迹并视,亦未易优劣论也。(《跋仇实父临顾闳中韩熙载夜宴图》)

又如评述仇英《仿张择端清明上河图》时说:

此卷实吾郡仇实父所模,逼真,其委曲辏叙,无有不到,诚珍品也。(《跋仇实父模张择端清明上河图》)

又如评仇英的“青绿界画”时说:

实父虽师东邨,而青绿界画乃从赵伯驹胎骨中蜕出,近年来复能兼搜二李将军之长,故所画精工灵活,极尽潇洒绚丽能事。(《题仇实父画》)

再如他评赞仇英的《宫蚕图》时说:

适有远客持示画卷,乃吾友仇十洲之笔,精巧秀润,各肖其像……无不曲尽其妙。宫室雄丽,器用森然,俨如汉苑隋宫,迥有垂裳之遗风。(《跋自书宫卷诗》)

由题跋可知,在文徵明心目中,仇英无论是山水还是人物,或者“青绿界画”,无论是用笔,还是造型,以及布置经营,皆能做到“精润”“精工”“精巧”“逼真”“绚丽”“森然”“曲尽其妙”,堪称“良工”“意匠”而以“精工”见著的典范。在对仇英充分肯定方面,文徵明与后来董其昌贬仇英的态度显然不同,形成了鲜明对比。

而文徵明对于书法“精工”的推崇主要集中于对楷书的语言形态和风格取向上。而这又主要体现在对小楷的赞评上。

他为蔡襄楷书《龙茶录考》题跋时曾引欧阳修之言:

前人于小楷难工,故传世者少而难得。

接而又引蔡襄之言曰:

古之善书者,必先楷法,渐至行草。某近年粗知其意,而力已不及。

而据文徵明所述,蔡襄小楷作品有《集古录序》和《龙茶录》,而他称赞蔡襄小楷《龙茶录》“劲实端严”。这就是一种“精工”的语言形态和风格取向。

他在《题赵松雪洪范》中说:

小楷精绝,殆无遗恨。

他在《祝希哲草书赤壁赋》中说:

昔人评张长史书:“回眸而壁无全粉,挥笔而气有余兴。”盖极其狂怪怒张之态也。然郎壁官记则楷正方严,略无纵诞。今世观希哲书,往往赏其草圣之妙,而余尤爱其行楷精绝。盖楷法既工,则藁草自然合作。若不工楷法,而徒以草圣名世,所谓无本之学。

又在自跋《楷书前后出师表》中说:

出示唐人墨迹,精绝可爱,不胜景仰。

从上述题跋可知,文徵明对楷书(尤其是小楷)的推崇与其对“粗放”书风的赞许似乎也构成了一种对立关系。推而论之,无论是绘画还是书法,“粗放”与“精工”这两种语言形态和风格取向似乎皆构成了一种对立关系。在这两种对立关系中,文徵明对那种“变化间出”“脱化清超”“奔放横逸”“怪伟杰特”“天真烂发”以及“挥笔余兴”“狂怪怒张”的书画语言形态和风格取向的肯定和追求显然是不言而喻的,因为这与文人的审美趣味和理念相契相合。但从他整个题跋的思想倾向来看,他似乎更注重“精到”“精绝”“精巧”“精润”“精工”的一面,或者说更强调“逼真”“森然”“曲尽其妙”“劲实端严”“楷正方严”的一面。他对仇英(包括刘松年)绘画中所包含的“良工苦心”之“精工”态度一再推崇就是突出的例证。文徵明自己也是如此,他的绘画既有潇洒的“粗文”,又有精绝的“细文”,就书法而言,长于“精工”的小楷构成了他的书法极为突出的成就。文嘉说他的小楷“‘温纯精绝’,虞褚而下弗论也”,王世懋称他“年九十时,犹作蝇头书”。由此可知,文徵明对“精工”的书画语言形态和风格取向的注重与他的艺术实践是息息相通的。

在笔者看来,文徵明强调书画的“精工”,下与董其昌的审美态度有所区别,上则是对苏轼贬低“画工”,推崇“士人”(文人)审美倾向的纠偏。在他这里,并没有形成董其昌那种流派门户之见,同时也看到了苏轼等人忽视“形似”的缺陷。在文徵明前后,已有不少画家和理论家批评画坛片面强调“气韵”抒发而疏于“形似”功力的风气。而文徵明则从理论和实践两方面对此做出自己的反应。

文徵明在注重“精工”的同时,并没有全然抛弃文人画的合理主张。正如“摹古”和“自立”的关系一样,文徵明认为“精工”应当为本,所谓“不工楷法”乃为“无本之学”。所以不能一味“纵诞”而无“方严”之正。这表明“精工”的语言形态和风格取向自有不可否定的审美价值。但从“精工”走向“粗放”,由“良工意匠”走向“天真烂漫”,超越“笔墨畦径”趋向意气纵逸终究代表了一种更高的风格境界。从深一层理论上看,这里虽将“粗放”与“精工”做出对立的表述,但在艺术实践中两者是不能截然分割的,而应当力求达到统一。按文徵明的说法,即为“自然合作”。这就要求书画家在追求“粗放”写意的同时应当以“精工”的意匠加以制约,而在注重“精工”刻画之际应当灌注一种“奔放横逸”的文人意趣。这种“自然合作”才是对立而又统一的辩证关系。

明 文徵明 行书七律诗122cm×59cm上海博物馆藏

明 文徵明 湘君湘夫人图纸本设色 100.8cm×35.6cm北京故宫博物院藏

文徵明在题跋中还提出其他若干对立的命题,但也同时指出两者应当实现辩证的统一。

比如他说书法不能“但其纵迈超脱”,而应“出规入矩”。“绳墨中自有逸趣”,这是讲“纵迈”“逸趣”与“规矩”“绳墨”的辩证统一关系。

比如他说:“上古之画尽于神,中古之画入于逸,均之,各有至理,未有以优劣论也。”这是讲“神”与“逸”的辩证统一关系。

又如他说,“画人物画,不难于工致,而难于古雅”,“盖两相吻合耳”。这是讲“工致”与“古雅”的辩证统一关系。

再如他说怀素草书千字文,“楮本是少年书,纷披光怪,气焰摄人”,“绢本晚年所作,应规入矩,一笔不苟”。又说祝允明“少年气锐,僩然以古人自期”,“专法晋唐,无一俗笔”,“晚年大草烂漫”。还说吴仲仁“时年六十余矣。真行间出,姿态横生,不少衰竭”。并说自己:“盖老年林下,多所闲适,聊此遣兴,其画意书法,都不暇计工拙也。”这是讲书法创作的“老”与“少”的辩证统一关系。

这些对立的命题与前述所探讨的“摹古”与“自立”、“粗放”与“精工”显然具有内在的联系性,后者是对前者的深化和延伸,也是对前人相关见解的再度阐发和重新解读。

——文徵明《致妻札》