城市居民垃圾源头分类行为的探索性分析

——从态度到行为的研究

◎樊 博

◎朱宇轩a(上海交通大学 a.国际与公共事务学院;b.中国城市治理研究院,上海 200030)

◎冯冰娜a

伴随城市的不断扩张、人口的大量集中以及人们生活水平的提高,城市生活垃圾问题日益困扰人们的生活。垃圾源头分类可以有效回收可循环利用的资源,省却后期处理所需的分类分选工作,减少垃圾后期填埋、焚烧的处理量,促进资源和环境的可持续发展。目前,我国的城市生活垃圾源头分类仍面临参与率低下、分类成效不显著等问题,因此,了解居民垃圾分类行为的动机、意愿以及影响因素,对引导居民积极参与垃圾分类,从源头上解决当前的困局有着重要的实践意义。

在西方学术界,对生活垃圾源头分类的研究,已从技术视角向社会心理视角转移,很多学者对居民生活垃圾源头分类行为进行分析,试图从居民行为中寻找规律性,以更好地培养居民的生活垃圾管理行为[1]。而我国在此方面的研究是从20世纪80年代末开始,主要以垃圾处理处置技术为主。到90年代后期,生活垃圾管理的研究逐渐向居民垃圾管理行为方面扩展[2]。本文着重对垃圾源头分类行为的影响因素进行归纳梳理。按照Hornik等人[3]的方法,分为内在激励、外在激励、内在条件和外在条件等四大类。外部激励强调物质诱因[4]、社会规范[5]等激励因素,内部激励强调个体做出行为的内在驱动力,相关研究提出个体内控的性格[6]、道德规范[7]、公民精神[8]等能够促进居民垃圾分类行为的因素。外部条件主要是指实施行为的外部环境,如生活垃圾分类服务及设施[9]、分类系统以及分类项目类型的设计[10]。关于内部条件,一些学者把垃圾回收知识[11]、回收行为的组织性[12]纳入模型中,发现模型的解释力有所提升。

本文认为,现有的垃圾分类行为的相关文献存在三点不足:第一,所构建的模型缺乏对不同文化背景、不同群体的应用和拓展;第二,忽视生活垃圾分类领域的特殊性,从分类到后期处理由多个环节构成,其他环节是否完善也会对源头分类行为造成影响;第三,环境行为并不是个人的行为,而是一种集体行为,周围人的垃圾分类行为会对个人产生影响。目前,生活垃圾源头分类领域的行为学模型虽然考虑社会规范对个人行为的影响,但群体效应并不完全等同于社会规范所带来的压力。此外,国内相关研究大多集中在宏观层次,即关注垃圾分类回收的技术、法律法规等,研究方法也多为案例、比较分析等定性研究,从定量角度深入分析行为的影响因素以及因素之间关系的文献相当缺乏,难以为政策制定提供可靠依据。在此背景下,本研究以上海市为分析背景,从行为学角度探究影响城市居民生活垃圾源头分类的影响因素,从一定程度上弥补国内在垃圾分类行为学研究中模型构建和实证分析的不足,拓展研究的理论视角,并为引导居民进行垃圾分类的政策提供理论支撑。

一、理论构建

(一)计划行为理论阐释及改进

计划行为理论(Theory of Planned Behavior)可以追溯到Fishbein[13]提出的多属性态度理论(Theory of Multi-attribute Attitude),认为行为是基于特定动机的驱动,个体对预期行为结果的评估会影响行为态度进而影响行为意向。Fishbein和Ajzen[14]建立理性行为理论(Theory of Reasoned Action),认为态度和主观规范会影响行为意向,而行为意向直接决定具体行为。理性行为理论忽视对实施行为的客观环境和个体能力的考虑,过于简单化和主观化,限制模型的适用范围。在以上两种理论的基础上,Ajzen[15]纳入知觉行为控制的变量,提出行为控制会影响行为意向,间接或直接影响行为。Ajzen[16]发表的《计划行为学》是该理论的集大成,认为行为的态度、主观规范、感知的行为控制共同作用于行为意向,即对行为的态度越积极,主观规范越强,感知的行为控制越强,个体就拥有越强的行为意向。个体的行为在受行为意向影响的同时,也受到行为控制的制约。

计划行为理论因其对个体行为有良好的解释力和预测力,被大量应用于生活垃圾循环利用领域,为居民垃圾分类行为分析提供较为有效的理论框架,如Chan[17]对香港居民垃圾回收行为的研究。尽管如此,仍有不少学者认为计划行为理论不能够充分解释垃圾分类行为,应纳入其他变量以提高模型解释力。Tonglet等人[7]提出在计划行为学模型中加入社区关心、道德规范、情景因素等。Taylor等人[18]发现人们对行为所带来好处的感知和行为的复杂性会影响态度,进而影响行为意向。Ajzen[16]也认为加入其他变量,比如过去的行为等能使模型更有解释力。

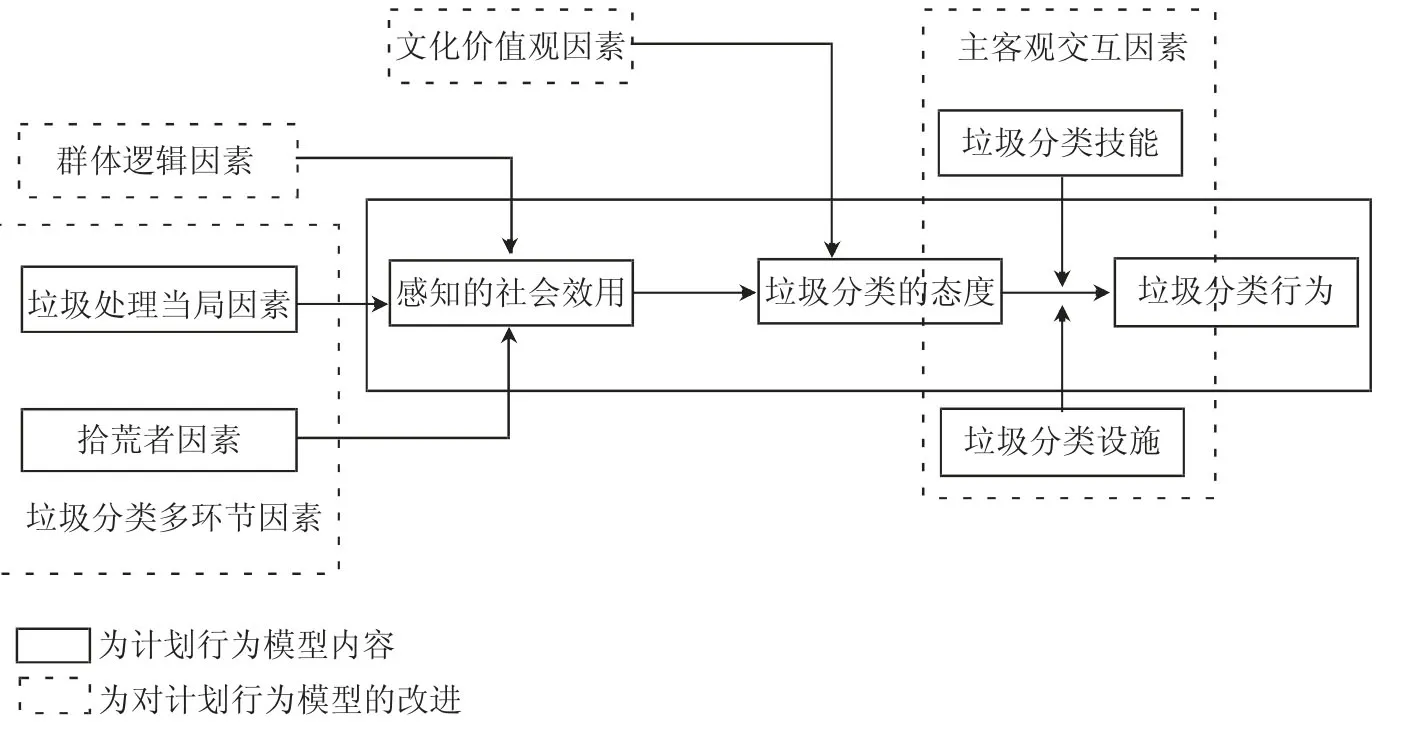

通过对垃圾分类行为影响因素的文献梳理,结合计划行为模型的特点,本文认为:一是计划行为模型指出个体对具体行为的态度会通过行为意向进一步影响行为,该关系路径为大量经验性的研究所证实,但目前对态度这个重要影响变量的研究都停留在浅层,对其进行挖掘有利于提高计划行为理论的政策应用价值。二是目前,计划行为理论的应用更多是对模型的照搬,缺乏针对应用背景的理论改良。尽管国外的模型纳入很多其他的变量以提高模型的解释力度,但仍缺乏与垃圾分类领域的深入结合,且构建的模型对不同文化背景、不同群体的应用和拓展不足。三是计划行为理论提出后多被应用于个体行为,如交通违规行为[19]、投资行为[20]等,在集体行为的应用中缺乏对理论适用性探讨和改进。本文选取计划行为学模型中行为态度—行为意向—具体行为的路径,根据垃圾分类回收领域的特点,结合我国的国情,进行五个方面的改进,以提高模型在我国垃圾源头分类行为领域应用的解释力。模型的改进,见图1。

图1 态度—行为路径的改进图

第一,计划行为学认为个体对行为预期结果的评估会影响态度。垃圾分类回收是集源头分类、集装运输、后期处理等多环节一体化的过程。虽然居民对垃圾进行源头分类是垃圾无害化、资源化的基础和前提,但是垃圾分类回收目的是否能够实现,有赖于各环节的配合执行。多环节的因素将可能影响个体对其分类行为预期结果的评估。

第二,基于集体行动的逻辑。徐大伟[21]认为环境行为是一种集体行为,而不是个体行为,必然会受到他人和社会的影响。一方面,在垃圾分类行为过程中,个体会受到他人的干扰;另一方面,垃圾分类目标的实现,有赖于大家共同的分类行为。而计划行为学中主观规范的变量仅仅考虑个体依从他人或团体期望的动机,没有考虑在集体行为中他人行为会影响行为结果的预期。因此,本文综合上述两个方面因素测量感知的他人行为对个体的影响。

第三,基于中国文化价值观因素。彭远春[22]认为计划行为理论预设个体是理性的、自主的,其行为是在自我约束和自我控制下做出符合自身利益的行为,进而忽视行为背后制度性、文化性因素。因此,本文在计划行为学模型中融入中国传统文化价值的因素,以进一步提高模型的适用性。

第四,基于居民主观认知与客观环境、资源的交互作用。计划行为理论纳入知觉行为控制的变量以弥补理性行为模型的不足,认为知觉行为控制在影响行为意向的同时,直接影响行为。然而,在一些学者实证研究中,知觉行为控制并不是影响循环利用行为的显著因素[23],如何测量知觉行为控制这个变量也存在较大的分歧[24]。本文认为个体的能力、所拥有的资源、实施行为的机会对最终行为的影响更多地体现在意志向行为转化的过程中。意志转化为环境行为不仅受是非、情感等主观因素影响,还受客观因素——行为实施环境的影响[25]。本文将知觉行为控制转化为客观环境因素和主观能力因素,测量其在居民的主观认知转化为具体行为中的调节作用。

第五,基于行为的不完全意识性。计划行为学模型假设居民有意识地开展行为,然而人们在日常生活中,模糊性的实践占据较大比重,即实施某一行为之前并没有具体的实施意愿或意向[26]。在具体研究中,学者们[27]发现行为意向只能解释行为的一部分方差,行为意向和行为之间存在鸿沟。一些学者[26]略过行为意向、证实态度等变量与具体行为之间的关系具有显著性。根据上述学者的研究成果,本文省略对行为意向的探讨,直接讨论行为态度与具体行为之间的关系。

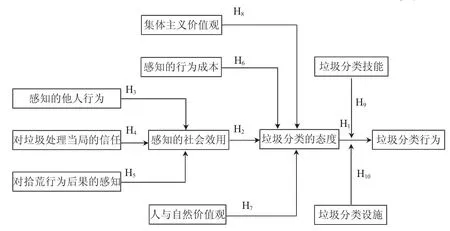

(二)研究假设

计划行为学明确提出对具体行为的态度会影响行为意向,并在垃圾分类领域有着广泛的应用,如Boldero[23]、Mannetti等人[28]对废物回收行为的研究。根据上文所述,为避免行为意向和行为之间的鸿沟,本文直接讨论行为态度与行为之间的关系。基于此,本文提出:

H1垃圾分类态度会对分类行为起正面作用。

计划行为学认为对行为的态度来自人们对行为是否能实现目标的信念,对行为的态度依赖于人们对于行为结果的感知,人们赞成能够带来有利于结果的行为。Van Raaij和Verhallen[29]在节能行为的研究中认为,每个人的能源节约行为会产生边际的效用,所有消费者的节能会产生巨大的作用。如果消费者意识到自己节能行为所产生的边际效用是无效的,将更不愿意进行节能活动。Tang等人[30]在研究发展中国家农村废物回收行为影响因素中,把感知效用定义为个人对废物回收行为结果的感知。基于此,本文提出:

H2感知的社会效用会对分类态度起正面作用。

以往的研究没有对感知效用的干扰因素进行探究。事实上,居民往往认为自己的垃圾分类在理论上能够保护环境节约资源,实际上却受到他人行为的配合等诸多因素的限制,并不一定能够达到所期望的效果。Bratt[31]认为环境效益是基于集体努力的基础上而非个人行为的结果。基于此,本文提出:

H3对周围人负面的垃圾源头分类行为的认知对感知的社会效用有负面作用。

垃圾分类回收是集多环节于一体的过程,如果在运输过程中发生混装,即使进行垃圾的源头分类,也不能有效地实现分类回收[32]。江源等人[33]也认为如果居民认为政府将已分类的垃圾再次混合运输,会让居民认为自己的分类没有实际意义,极大挫伤源头分类的积极性,且这种信任感需要很长的恢复时间和更多的投入。基于此,本文提出:

H4居民对政府进行垃圾分类后期处理的信任对感知的社会效用起正面作用。

拾荒者捡拾生活垃圾中可回收的废品主要是受利益驱使而非环保行为,存在严重的无序性和无组织性。在拾荒的过程中,一些拾荒者经常以路边垃圾箱、垃圾中转场为目标,将原本收集起来的垃圾重新扒开[34]。如果居民认为拾荒者捡拾废物会扰乱已有的垃圾分类,居民进行分类的积极性可能受到打击。基于此,本文提出:

H5感知的拾荒行为后果对感知的社会效用起负面作用。

一些研究[24]涉及生活垃圾管理的行为成本问题,比如,垃圾分类所耗费的时间、精力,在家中所占据的额外空间,需要额外购买的容器等,认为行为成本会影响对该行为所持有的态度。尤其在Dewbkoski等人[35]的研究发现人们对非金钱性的成本容忍度较小。基于此,本文提出:

H6感知的行为成本会对分类态度起负面作用。

在对中国文化价值的研究中,Kluckhohn和Strodtbeck[36]建立一个价值取向的框架(K&S Framework)以五个维度描述独特的中国文化。Chan[37]在研究中国消费者绿色消费行为时,在这个价值取向的框架中提取与环境行为相关的两个维度,即人与自然取向和人际取向,并发现这两个维度对个体的绿色消费态度有显著影响。本文采纳Chan[37]对中国传统文化价值观的提取与概括,提出:

H7人与自然和谐的价值观对垃圾分类态度起正面作用。

H8集体主义价值观对垃圾分类态度起正面作用。

在现有的研究中,学者们往往把设施和能力的因素作为影响行为意向或行为的变量,忽视其在认知与行为关系中的调节作用。本文认为,垃圾分类是人们在客观环境中做出的具体行为,受到环境设施和自身所具备的知识能力的制约。基于此,本文提出:

H9垃圾分类技能在分类态度与分类行为的关系中起正向的调节作用。

H10垃圾分类设施在分类态度与分类行为的关系中起正向的调节作用。

本文所建立的结构方程模型,见图2。

图2 垃圾源头分类行为影响因素的结构方程模型

二、垃圾源头分类行为影响因素的实证分析

(一)问卷设计与调研

本文通过问卷调查收集数据,问卷采取Likert5级量表进行测量,其中,分类行为[1]、分类态度[37]、集体主义价值观[37]、人与自然和谐价值观[37]、感知的社会效用[30][35]、感知的行为成本[24]、对他人行为的认知[1]、对垃圾处理当局的信任[12]、分类技能[38]、分类设施[39]等变量大都参考并改编自已有的文献。在正式调研前,本研究抽取9名居民,包括2名受教育程度在初中以下的居民,在他们的反馈和建议下,对问卷题项、格式及其表述等进行修改,以保证受教育程度较低的居民也能正确理解题项的表达,并校对英译中后题项的准确性。正式调查共回收有效问卷289份。

用于检测结构方程模型的软件主要有两种:基于协方差技术的最大似然估计法的AMOS、LISREL和基于方差技术的偏最小二乘法的Smart PLS。Smart PLS所需的样本量较少,一般为路径总数的10倍,并能同时对反映性模型和形成性模型做检测。因此,本文采用PLS法对模型路径进行初步分析。

(二)实证检验

首先对样本的基本信息进行描述性统计分析,发现受访居民的男女比例、高学历与中低学历的分布较为均衡,年龄分布主要在18—60岁之间,且大多为上海户籍。总体而言,所收集的数据比较有代表性。本文分别就性别、学历、年龄、户籍性质对因变量垃圾分类行为进行方差分析,发现除了学历以外三个变量差异的置信区间均不显著。均值比较显示随着受教育程度的提高,居民更趋向于进行垃圾分类。本文认为可能由于受教育程度较高的人有更强烈的环保意识,对垃圾分类的重要性有更深的理解。

在使用PLS对模型的路径系数计算和评估前,本文对模型的信度和效度进行检验。本文所涉及的反映性变量有分类行为、分类态度、集体主义价值观、人与自然和谐价值观、感知的行为成本、对垃圾处理当局的信任、感知的拾荒行为后果、分类技能等8个变量;涉及的形成性变量有感知的社会效用、对他人行为的感知、分类设施等3个变量。形成性变量因子之间没有必然的相关性,其信度不能用克朗巴哈系数和组合信度进行评估。故本文采用不同方法对两种不同模型的信度效度进行检验。

对反映性变量进行信度和效度的检验。首先,进行因子分析,KMO样本测度为0.823,显著性小于0.001,适合因子分析,经过对因子载荷的甄别,删除3个题项,得到分类态度、集体主义、人与自然价值观、行为成本、感知的拾荒行为后果、信任、分类技能、分类行为等8个主因子,观测变量在因子上载荷均大于0.7。其次,用SPSS软件测量问卷的总体信度,Cronbach’s α为0.848,总体信度较好。对于单个变量而言,在PLS模型中,α倾向于低估潜变量的内部一致性,因此,采用组合信度进一步检验单个变量模型的可靠性。Nunnally和Bernstein[40]提出在研究的初级阶段,组合信度指标必须高于0.7,在研究的高级阶段,该值需要超过0.8或0.9。本文中变量的组合信度均超出0.9,综上所述,可以认为模型信度较好,内部一致性较高。再次,对于收敛效度,Fornel和Larcker[41]认为可以通过平均变异抽取量作为判断标准,要求AVE值必须大于0.5,即潜变量能解释观测变量50%以上的方差。在PLS检验中,本文所有变量的AVE均符合要求,说明模型具有较好的收敛效度。最后,对于区分效度,按照Fornel和Larcker[41]的观点,将AVE值开方后与潜变量之间的相关系数进行比较,发现不同潜变量的相关系数小于相应的因子AVE的平方根,说明潜变量之间存在较好的区分度。

对于形成性变量,本文通过Smart PLS求得观测变量在潜变量中所占的权重以及权重的显著性,剔除掉不符合条件的题项后,其余观测变量权重均大于0.2,且通过显著性检测,VIF值远小于10,说明共线性不强。因此,形成性变量有良好的效度。

表1 结构方程假设检验结果

对模型进行信度、效度检验的基础上,本文运用Smart PLS软件对整个结构方程模型的路径系数进行计算检验。根据表1所示,除了假设H7和H10以外,其他假设均成立,且大部分假设在0.001的水平下具有显著性,由此可以得出如下结论:

第一,在从分类态度到分类行为的转化中,分类技能具有明显的促进作用,而对垃圾分类设施的完善难以真正鼓励居民落实垃圾源头分类行为。目前,居民分类行为远落后于居民对垃圾分类的认同度并非由于分类设施不到位。部分原因可能会是相当数量的居民缺乏分类技巧或认为分类较为麻烦。

第二,对分类态度影响因素的探究。首先,关于文化价值观的两个维度,集体主义价值观会对垃圾分类的态度产生积极正面的影响,人与自然和谐相处的价值观则没有显著影响。垃圾分类需要所有人共同的努力,所带来的环境、社会效益也是所有人共享的。因此,具有强烈的集体主义价值观的居民更愿意为了社会、集体的利益做出一定的自我牺牲,更倾向于支持垃圾分类。对人与自然和谐相处的价值观的认同度并不能带来居民对垃圾源头分类的认同度,可能是由于居民没有意识到垃圾不分类所带来的严重后果或认为政府应该采用后期分拣等手段进行分类。其次,由于居民进行垃圾分类主要是从环保的角度出发,因此感知的社会效用会对分类态度产生积极正面作用。最后,文章证实感知的行为成本对分类态度具有显著的负面作用。相较于不分类地丢弃垃圾,进行垃圾分类会带来很多直接或间接的成本,比如付出的劳动、花费的时间等。每个居民对分类成本的敏感度不同,如果居民认为花费的成本很高,那么分类态度就会受其负面影响。

第三,对感知社会效用的影响因素探究。本文对居民在垃圾源头分类中感知的社会效用进行探讨,发现对垃圾处理当局的信任、对拾荒行为后果的感知,对他人负面分类行为的感知都会造成显著的影响。居民的源头分类仅仅是整个分类过程中的一环,分类的实现需要不同环节的共同配合。首先,政府在垃圾分类运输、后期处理中扮演重要的角色。居民对政府是否对垃圾进行有效回收处理的信任感直接关系到居民在多大程度上认为自己的分类行为起到保护环境的作用。其次,由于拾荒者常常会在垃圾箱中翻找可以回收换取金钱的废品。在目前国情下,拾荒者环保意识低下,也不具备相应的分类技能,很多时候只是捡拾部分可回收的废品将其他垃圾随意摆放,这会影响居民对分类效用的认知。最后,垃圾分类是一种集体的环境行为,只有集体的努力,才能实现分类的最终目的。如果居民认为周围的人并没有进行垃圾分类,就会认为自己的分类行为可能没有环保意义。

三、实践启示以及研究展望

本文认为,政府对个人行为模式的引导主要体现在三个方面:一是对垃圾分类标准和规则的制定。实证分析发现居民对分类成本的感知会降低其对垃圾分类的认同度,而分类知识的掌握有利于居民真正实施分类行为。政府可以结合垃圾分类收集处置的现状,以及居民的接受程度和配合意愿设定标准,由居民进行粗分类,政府承担进一步细分类的工作,从而降低居民进行垃圾分类的成本,并降低垃圾分类的知识门槛。二是垃圾分类相关的环保教育与宣传。本文实证分析发现集体主义的价值观念、居民对垃圾分类处理当局的信任、对周围人负面分类行为的感知等变量都会最终影响分类行为。因此,政府应着重就垃圾分类的重要性、分类技能等方面开展宣传教育,多渠道地对垃圾分类进行宣传动员,加大对分类政策、分类开展的阶段性成果等的宣传力度,以提升居民对垃圾分类收集工作的了解度和信任感。此外,鼓励社区开展垃圾分类动员活动,以社区为单位提高居民的分类意识和技能,增强集体凝聚力,促成相互监督、共同努力的垃圾分类氛围。三是垃圾源头分类到后期处理的各个环节全局协调作用,提升个体对垃圾分类的认可度和信任度。从垃圾分类到处理的多环节性使得政府必须扮演协调的角色,将垃圾分类的效果落到实处。明确对生活垃圾的分类收集、运输和处置,并完善收集容器等设施,保证垃圾后期分类处理的效率等措施都有利于提高居民的信任感。此外,对于拾荒者群体,要在缓解他们生存压力的基础上,提高他们的环保意识和垃圾分类的技能。

从市场的角度而言,可以在垃圾分类运输、处理中引入第三方。当前,政府包揽垃圾的运输和后期处理的环节,在实践中容易滋生出缺乏监督、居民满意度低等问题。本文认为可以将这部分的工作外包给第三方,按照合同管理模式提供垃圾后期处理的服务,并建立垃圾分类后期运输、处理的评价制度,定期调查居民对外包的企业在垃圾分类收集处置过程中的满意度。这样既能够提高分类收集效率,也能使居民的意见得到及时的反馈,便于政府对垃圾后期收集整个过程加强监督,从根本上提高居民对分类收集的信任度,更好地引导居民参与垃圾分类。

本文探究居民垃圾源头分类行为的影响因素,并以上海市为例进行初步分析,从政府与市场对个人行为模式塑造的角度提出相应建议。相较于研究整体,本文涉及的样本量偏少,仅仅是初步的探索研究,未来可以继续扩大样本量,更深入地挖掘除了分类态度以外直接影响分类行为的因素,更多地纳入外在因素如分类项目等,以及社会阶层地位、信息分割、地区差异等结构性因素,并进一步考察态度和行为之间的调节变量。