针灸联合穴位贴敷治疗中风后遗症偏瘫的临床疗效研究

崇菲菲 杨 硕 赵开鹏 耿宝梁

辽宁中医药大学附属第四医院,沈阳 110000

中风即“脑卒中”,其常常急骤发病,临床发病率较高,发病即伴有弥漫性或局限性脑功能受损,具有较高的致残、致死率,而缺血性脑血管病又是其中发病率较高的类型。大部分中风患者均遗留有不同程度的偏瘫后遗症[1],严重影患者的生活质量。临床治疗的目的是提高患者生存质量、改善偏瘫症状、降低致残率。研究[2]证实,相关炎性因子如组织型纤溶酶原激活物(t-PA)、快速抑制酶-1(PAI-1)在中风后遗症偏瘫发病过程中也扮演了重要角色。本文通过对中风后遗症偏瘫患者进行针灸联合穴位贴敷治疗的方式来观察中风后遗症偏瘫患者的症状改善情况及临床疗效,并对患者外周血清中t-PA、PAI-1的水平进行检测来评价治疗的可行性,现将观察结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集2016年2月—2017年10月期间本院神经内科收治的中风后遗症偏瘫患者共100例,采用随机数表法将其分成对照组和观察组,每组50例。对照组,其中男27例,女23例;年龄41~76岁,平均年龄(64.37±9.43)岁;病程3~8 d,平均病程(5.35±1.22)d。观察组,其中男26例,女24例;年龄42~77岁,平均年龄(61.68±10.28)岁;病程3~9 d,平均病程(6.47±1.38)d。2组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

参照《各类脑血管疾病的诊断要点》[3]中关于脑梗死的诊断标准,经头部MRI或CT检查确诊。

1.3 纳入标准

①符合脑梗死的诊断标准;②有肢体偏瘫症状;③发生脑梗死后处于稳定状态,病程小于2周,GCS评分大于8分;④患者意识清楚能配合临床诊疗;⑤患者及家属签署知情同意书。

1.4 排除标准

①患有严重肝、肾功能障碍疾病及其他系统疾病;②伴有意识障碍或严重精神类疾病;③病程大于2周;④因其他原因如骨折造成肢体活动障碍。

1.5 治疗方法

对照组予以:①运动疗法 手功能恢复训练、起立床训练、平衡功能训练、偏瘫肢体功能训练,1~2次/d,40 min/次,每周休息一天;②针灸治疗 采用0.25 mm×30 mm一次性针灸针,主穴取穴尺泽、三阴交、委中、人中、内关、极泉,配穴:面瘫者取穴地仓、颊车,上肢偏瘫者取穴合谷、手三里、肩髃,下肢偏瘫者取穴悬钟、太冲、阳陵泉、环跳。雀啄法针刺水沟,出现眼球湿润为度;采用泻法针刺内关;运用补法针刺三阴交;采用提插法针刺委中、尺泽、极泉,以肢体出现抽动感为宜;1次/d,30 min/次,每周休息1天;③降压、抗感染、抗血小板聚集、营养脑神经、改善脑循环等药物对症支持。

观察组在对照组治疗基础上联合穴位贴敷治疗。药物组成:黄芪、路路通、川乌、草乌、丁桂散各50 g,搅匀后打成粉末,与姜汁混匀搅拌成膏状。贴敷部位:上肢取穴肩髃、手三里、合谷。下肢取穴阴陵泉、涌泉、足三里。将搅匀药膏置于贴敷药贴上后敷于对应穴位,1次/d,6~8 h/次。2组均治疗1个月后进行疗效评价。

1.6 观察指标与疗效判定

运用Barthel指数量表[4]对日常活动能力进行评价;肌力运用徒手肌力分级法[5](MMT)进行评价,分为0~5级,分别对应0~5分。参照文献[3]制定疗效判定标准,①治愈 治疗后偏瘫症状彻底恢复,肢体活动完全恢复正常;②显效 经治疗后偏瘫症状明显改善,肢体活动能力恢复明显,患者可以完成基本的行为活动,无严重并发症发生;③有效 经治疗后偏瘫症状明显减少,偏瘫症状得到改善;④无效 治疗后偏瘫症状未有改善或有加重,无法完成日常基本工作。

1.7 标本采集与检测

标本采集:于清晨空腹状态(禁食8 h以上)采集静脉血4 ml,凝固1.5 h后以4 000 r/min速度离心10 min并分离血清,予低温(-80℃)进行冷冻保存,集中检测。

标本检测:利用发色底物法检测血清中快速抑制酶-1(PAI-1)、组织型纤溶酶原激活物(t-PA)水平。检测仪器(UV-240紫外分光光度仪)与试剂盒由北京鼎国生物制品公司提供。

1.8 统计学分析

2 结果

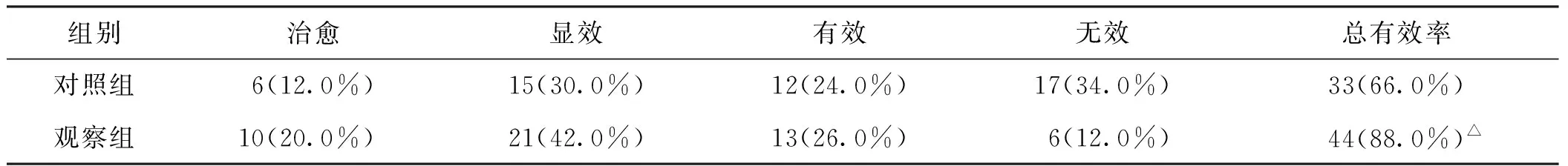

2.1 2组患者临床疗效比较

治疗后,观察组总有效率显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2 2组患者肌力及Barthel指数评分比较

治疗后2组的MMT、Barthel指数评分均明显提高(P>0.05),观察组较对照组变化显著(P<0.05)。见表2。

表1 临床疗效比较(n=50,例,%)

与对照组比较△P<0.05

表2 肌力及Barthel指数评分比较(n=50,分,±s)

与治疗前比较*P<0.05;与对照组比较△P<0.05

2.3 2组患者PAI-1、t-PA比较

治疗后,2组血清中的PAI-1表达水平均明显下降、t-PA水平显著提高(P<0.05),且观察组上述指标变化程度较对照组明显(P<0.05)。见表3。

表3 PAI-1、t-PA比较(n=50,mg/mL,±s)

与治疗前比较*P<0.05;与对照组比较△P<0.05

3 讨论

中风后遗症偏瘫是脑卒中后常见症状,属于神经系统损害造成的疾病,现代医疗水平的进步显著提高了脑卒中后的存活率,但治疗后仍有一部分患者存在肢体活动障碍,如精神认知障碍、肢体偏瘫等,影响患者日常生活与工作。因此,提高中风偏瘫患者生存质量,改善肢体活动障碍,恢复日常生活能力,成为了医患共同努力的目标。

目前,临床上常采用物理治疗、针灸推拿、中西医结合综合药物等方式对中风后遗症偏瘫进行治疗。研究[6]证实,运用中医综合康复疗法疗效较好。中风后遗症偏瘫治疗的主要目的是为了恢复受损的脑功能,脑卒中后受损的中枢神经具有自我恢复的能力,随着治疗及病程的进展,脑组织病变受损区域会逐渐吸收血肿、水肿进一步消退、颅压降低以及边缘神经细胞度过“休克期”时,配合积极有效的肢体康复训练,可以促进脑组织功能的恢复,通过中西医结合综合康复治疗可以帮助大脑建立侧支循环,有利于健侧脑组织及病变周围组织的代偿。而临床上广泛开展针灸治疗,如头针、体针、电针的综合治疗均显著改善中风后遗症偏瘫的临床症状,对痉挛期及弛缓期脑卒中后偏瘫均有显著疗效,临床疗效满意。

穴位贴敷使用的是中药糊状制剂,制备方法是将膏药与各种液体混合调匀制成,选定治疗穴位将药贴贴于特定穴位,根据经络血脉与皮肤皮部相互沟通的理论,利用药物的渗透性,作用于治疗经络、腧穴来进行治疗。人体皮肤的角质层对药物有贮存作用,明显延缓血药浓度的下降,具有明显的给药优势,不会发生消化道、胃部的首过消除效应,可以显著提高使用药物的有效生物利用度。本临床研究使用黄芪、川乌、草乌、路路通、丁桂散等中药,具有活血通络,行气化瘀、益气温阳的功效。其中肉桂温经通脉,行气活血,散寒止痛;丁香重在行气,味辛香,散寒止痛活血;川乌偏重于祛风散寒,草乌重在止痛;路路通可以通经利水,祛风除湿,有研究[7]证实,路路通可以改善局部微循环,扩张毛细血管,拮抗血栓的形成过程,可明显降低血液黏稠度、延长血栓形成的时间,同时降低纤维蛋白原水平与机体红细胞压积,通过扩张心脑肾血管来提高心脑肾的组织氧供。因此,对于中风后遗症偏瘫及时积极的进行针灸联合穴位贴敷治疗可显著提高临床疗效,改善肢体活动障碍症状,减少中风后遗症的发生。

PAI-1与t-PA可以反映机体纤溶活性的高低,敏感性高,属于单链糖蛋白结构。t-PA的分泌主要由活性血小板与血管内皮细胞来完成,促进机体合成生物酶,催化存在于血栓中的异性蛋白溶解,进一步清除血管内血栓[8-9]。而PAI-1可抑制由t-PA参与合成的消栓生物酶的生物活性,因此对清除血栓起到消积作用,两者互相抑制[10]。当中风后遗症偏瘫患者的溶栓功能被抑制时,会使脑血管的栓塞程度进一步加重,而使偏瘫症状明显。当中风后遗症偏瘫患者PAI-1活性增强而t-PA活性减弱时,就应及时采取治疗措施逆转这一变化,同时采取溶栓止痛等对症治疗可显著改善偏瘫症状。因此,通过观察PAI-1、t-PA的变化可以清楚的了解病情的轻重。

综上所述,运用针灸联合穴位贴敷治疗的方式治疗中风后遗症偏瘫疗效明显,与常规综合康复治疗比较优势明显,并且临床工作中可以通过PAI-1、t-PA联合检测值的异常变化来预测中风后遗症偏瘫的病情严重程度与治疗效果。