线路遗产:古今蜀锦与南丝绸之路

王偞婷

(1.四川大学 文学与新闻学院,四川 成都 610064;2.西南财经大学 人文与通识学院,四川 成都 610074)

一、引言:人类学与丝绸之路

“丝绸之路”(Silk Road)是欧亚大陆重要的商贸通道,也是人类历史上文明交往的跨区域路线之一。古往今来,世界各国的不同学科,尤其是地理学、史学和考古学,都对这条通道给予了多方面关注,总结出许多突出成果。作为聚焦人群交往与文化变迁的人类学,自然也会加入其中,对“丝绸之路”的研究做出贡献。

黄树民先生在第16届人类学高级论坛的主题演讲中谈到,人类学视角下的道路研究,其主要关涉人、物与观念的流动,基本揭示了人类学道路研究的对象和方法*第十六届人类学高级论坛于2017年8月4-6日在青海省西宁市召开,主题为“道路与族群”。人类学家,曾任爱荷华州立大学人类学系系主任、台湾中央研究院民族学研究所研究员兼所长的黄树民先生应邀出席并发表主题演讲。。就“丝绸之路”来讲,其命名从某种程度上涵盖了“物”与“路”的关联,使其成为古往今来人类学道路研究的一个重要对象。本文试在这一人类学的道路图景之下,以“蜀锦”和“南丝绸之路”为对象,梳理两者在彼此关联中的历史文化变迁,从而为“丝绸之路”的整体研究提供一个有效案例,并尝试与人类学的道路研究做出理论对话。

陆海交汇的丝绸之路图片来源:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Silk_route.jpg

二、蜀锦之地:“蜀”与丝绸,“锦”与锦绣

人类学的道路研究以“物”为载体,由此探查其移动空间中族群和观念的流动、社会与文化的变迁,从而回归研究人这一基本立足点。对南丝绸之路的考察即从“物”的蜀锦及其“蜀地”出发。

1.成都:南丝绸之路的文化起点

“丝绸之路”的提法源于西方,喻称古代中国与海外、陆外的商贸通道。公元前二世纪前后,希腊人、罗马人称中国为“塞里斯国(Serice)”,意为“丝国”。“丝绸” 是中华文明的一个重要标志,也是西方世界认识中国的最早物象之一。中国多处新石器时代遗址都有丝织印记和遗存,表明中国是世界上最早产生丝织技术的国度。值得注意的是,丝绸文明起源于中国不同地方,“天府之国”成都就是其中最为重要的一个。《诗经》有“蜎蜎者蜀”诗句,《说文解字》释为“蜀,葵中蚕也。从虫,上目象蜀头形,中象其身蜎蜎”。可知“蜀地”“蜀国”之名本身就与蜀人栽桑养蚕的习俗有关[注]任乃强《蚕丛考》认为“论蜀之为字,盖即原蚕之本称也”,“故蜀字系古人专为原蚕制造,象巨目之虫。”参见任乃强先生校注《华阳国志校补图注》,上海古籍出版社,1987年版,第220页。。蜀国先祖有蚕丛、柏濩、鱼凫三王和杜宇、开明二帝,有学者认为,这五代祖先名称都与文明演进有关[注]谭继和《巴蜀文化研究的现状和未来》认为蜀人祖先的名称“是指蜀人生活方式所经历的五个经济农业时代:蚕丛氏以桑蚕为特征,是采集时代。柏濩氏是狩猎时代,鱼凫氏是……渔猎、畜牧时代。杜宇又号土主,教民耕作,是发明农业的时代……开明是城市文明初期鼎盛,进入生产经济的时代。”参见谭继和《巴蜀文化辨思集》,四川人民出版社,2004年版,第53-54页。。其最早的祖先“蚕丛”,即为野蚕丛集之意,反映古蜀人通过吃野蚕并发现野蚕吐丝的功能,因而学会了养蚕摷丝的本领。

西汉时,首都长安户数为80 800,而成都已有76 256户,是仅次于长安的大城市。当时成都的商业已具相当规模,纺织业更处于世界领先水平,西晋文学家左思《蜀都赋》对成都商业的繁荣景象就有生动描写。作为当时世界上最为富饶的城市之一,其商品远销西方,《史记·大宛列传》记录了张骞首次出使西域归来给汉武帝的报告:

臣在大夏(今阿富汗斯坦巴尔赫附近)时,见邛竹杖、蜀布,问安得此?大夏国人曰:“吾贾人往市之身毒国。身毒国在大夏东南,可数千里。其俗士著,大与大夏同,而卑湿暑热云。其人民乘象以战。其国临大水焉。”以骞度之,大夏去汉万二千里,居汉西南。今身毒国又居大夏东南数千里,有蜀物,此其去蜀不远矣。今使大夏,从羌中,险,羌人恶之;少北,则为匈奴所得;从蜀宜径,又无寇。[1]

张骞所说的大夏,当时为波斯帝国行省,后被罗马帝国征服。可见早在西汉前,邛杖、蜀布等蜀地之物已通过一条“宜径”经印度传入西方。

查先秦迄今的文献,由中国通往西域的“丝路”尚有多条,较为公认的有南北两条路:北路沿天山山脉以北顺伊犁河谷西行,经中亚和西亚入欧;另一条则经天山山脉之南顺塔里木河谷西行,于疏勒(今喀什)以西,越葱岭(今帕米尔高原)经中亚入欧。汉史籍和唐史论一致公认,上述两条路即是汉武帝即位20年左右方打通,后世所称“丝绸之路”。秦灭六国后开金牛道,又将此丝绸之路在华夏境内延伸至蜀地,使蜀地物产得以远销域外,也使蜀地文化融入中原,并通过这一官道与更广大的区域联系起来。现存文献与考古发掘的多重证据表明,早在汉武帝开辟“丝路”之前,西南地区尚有一条民间开凿的商贸古道,即张骞所说“宜径”,经缅甸至印度、通往西方。可见,成都在当时已然成为一个不完全依附于中央权力而相对独立的经济、文化中心,并直接与通往西域的“丝路”相连。

2.蜀锦:南丝绸之路上的文化标志

张骞在大夏所见身毒商人贩去的“蜀布”为何物?蜀布又名“黄润细布”,司马相如《凡将篇》云:“黄润纤美宜制禅(单衣)” ,杨雄《蜀都赋》亦云:“筒中黄润,一端(二丈,或说六丈)数金。”这昂贵的“黄润细布”一说为蜀麻织品,另一说为蜀丝织品,即蜀锦。蜀麻织品在公元前二三世纪时为平民常用之物,蜀商冒着自然界和社会的双重艰险偷运出境贩卖的,有可能是更为珍贵的蜀丝织品。据称,蜀锦远销当时罗马帝国,使得所有贵族女人为之疯狂,以至于罗马皇帝担心奢靡亡国不得不下禁令,限制购买蜀锦。三星堆出土的饰有龙纹、回纹和兽面纹等精美图案的青铜立人像,证明了三千年前蜀地已有了染织成章的锦与绣,即后来所谓蜀锦和蜀绣。

秦汉时,蜀锦已与齐鲁的罗纨绮缟、河南襄邑的美锦纨绔比美。三国时,蜀锦更成为蜀国重要的经济和军费来源,故诸葛亮说:“今民贫国虚,决敌之资,唯仰锦耳”。左思《蜀都赋》说“贝锦斐成,濯色江波”便指蜀地最为著名的蜀锦,流贯蜀城的锦江即因濯洗蜀锦而得名。管理织锦作坊的官署在锦江岸边,称作“锦官城”,锦官城所在地区称作“锦里”,成都因此又有“锦城”之名。

可见,古蜀文明孕育的以蜀锦为标志的丝织文明,承载了蜀人几千年来制作衣饰的特殊智慧和历史记忆。蜀锦被称作“天下母锦”,蜀地是中国丝绸文明的起源之点,也成为了丝绸之路的一个不可忽视的地理空间和文化起点。

三、蜀锦之行:物与路的关联及历史变迁

通过对蜀锦与蜀地的考察,可见物于空间之中的流动,是道路得以形成和通达的必要前提。此外,整体性和关联性地考察由蜀锦流通引起的空间、话语及文化观念等诸要素的变化和相互碰撞,则是人类学研究“南丝绸之路”的一个重要切入点。

1.南路:农商社会的外部连接

据张骞所述,由蜀至大夏,早已开通了一条径由印度的“宜径”,得以将蜀物贩卖至西方。考古证明,从蜀地经云南、缅甸、印度、巴基斯坦到达中亚的这条通道,有可能在战国时代就已存在。成都西北茂汶地区早期石棺葬中所发现的不含钡的琉璃珠,显然是由中亚或西亚传入。云南李家山发现的战国时期24号墓出土了来自西亚的蚀花肉红石髓珠[2]。印度《国事论》(Arthasastra)中提到“脂那”(cina)之地,产有丝及红黑两色、或黑白两色之织皮。据饶宗颐先生的研究,“脂那”与“秦”对音,此处系指四川[3]。

汉武帝得知四川和印度之间有一条“宜径”的古道后,遂令张骞以蜀郡(治所在成都)、犍为郡(治所在宜宾西南)为据点,派遣密使“出駹,出冉,出徙,出邛僰”,兵分四路探索去往印度的古道。历史上的这条古道,即为今天所说的“南丝绸之路”,分为川滇、滇缅、缅印三段。(详见下图)

南丝绸之路主要线路图片来源:http://blog.sina.com.cn/s/blog_8888506e010195xn.html

这一“南丝路”并非借名于“北丝路”,而是一条运输商品中确实以丝绸为主的繁荣商贸通道,其开通至少早于“北丝路”150~200年。关于这方面的研究,自20世纪20年代就曾引起学术界关注;至40年代,由于抗日战争需要而修筑滇缅、中印公路再次引起关注。20世纪80年代至20世纪90年代,尤其是中央号召“重开南、北丝绸之路”“西部大开放”以来,南丝绸之路的研究达到鼎盛。其中,四川大学历史系童恩正、任乃强、江玉祥等从历史学、考古学、人类学角度全面考证了“南丝绸之路”的起源和路线,形成了学界较为权威的观点。外国汉学家对此则早有专门研究。法国汉学家伯希和撰《交广印度两道考》,认为公元2世纪前“中国与印度已由缅甸一道发生贸易关系”。英国学者哈威在《缅甸史》一书中指出,“其地固与中国为邻,自纪元前2世纪以来,中国已以缅甸为商业通道。”缅甸历史学家巴波信说:“上缅甸约在1700年以前,由于它位于西方的罗马和东方的中国互相往来的陆上通衢之间,就成为中国和印度之间的枢纽。”

19世纪末,德国地质地理学家李希霍芬在《中国》一书中,把“从公元前114年至公元127年间,中国与中亚、中国与印度间以丝绸贸易为媒介的这条西域交通道路”命名为“丝绸之路”,这一名词很快被学术界和大众所接受,并正式运用。其后,德国历史学家郝尔曼在20世纪初出版的《中国与叙利亚之间的古代丝绸之路》一书中,根据新发现的文物考古资料,进一步把丝绸之路延伸到地中海西岸和小亚细亚,确定了丝绸之路的基本内涵,即它是中国古代经过中亚通往南亚、西亚以及欧洲、北非的陆上贸易交往的通道。数千年来,游牧民族或部落、商人、教徒、外交家、士兵和学术考察者沿着丝绸之路四处活动。回到有关“丝绸之路”的理解,笔者认为有必要从两个视角重新申明。一是外部与内部。在西方从外部回望中国的“丝路”之前,早已形成古道横跨于欧亚大陆之上的道路网络,其中不仅有西汉张骞开通西域的官方通道“西北丝绸之路”;有北向蒙古高原,再西行天山北麓进入中亚的“草原丝绸之路”;更有长安到成都再到印度的山道崎岖的“西南丝绸之路”;还有从广州、泉州、杭州、扬州等沿海城市出发,从南洋到阿拉伯海,甚至远达非洲东海岸的海上贸易的“海上丝绸之路”和前文所述之“南丝绸之路”等。从人类学视角出发,所谓道路交通是人与物在空间范围内的路网交通,而不仅仅是某一历史阶段的话语指涉。二是官方与民间。中原之外,王朝的政治中心并非是唯一的地缘中心,“官道”之外,还有若干由于经济、文化交流需求,由民间行走和开辟出来的“民道”,南丝绸之路就是其中重要一条,成为当时农商社会的重要外部连接。

2.西部:中原之外的异域通道

如前所述,在中原政治中心之外,路网交通的整体图景之中,西部和蜀地也是不可忽略的一部分。蜀锦在很长一段历史长河中的繁盛就是一个有力的印证。历史上蜀锦的两次巨大飞跃,一是秦灭六国后迁齐鲁贵胄入蜀,使蜀地本土织技与中原织技结合,创造出更加光鲜明艳的蜀锦,并使产地成都很快取代陈留襄邑,成为中国的织造中心。二是唐初,有粟特血统的窦师纶到川督制丝织,他将西域及波斯文化元素导入蜀锦织造,创造出陵阳公样,成为唐时最流行的锦样并影响后世。蜀锦的这两次跃升,均应归结于路网交通带来的文化交融。

1995年10月,中日尼雅遗址学术考察队成员在新疆和田地区民丰县尼雅遗址一处古墓中,发现了一枚汉代蜀地织锦护臂,该锦上织有“五星出东方利中国”字样,被誉为20世纪中国考古最伟大的发现之一。该锦体现出当时蜀人对于文化中国大一统的认同,并已具有把这种理念通过丝绸之路传播出去的能力和意识,蜀锦在当时对于传播中国文化起到了不可忽视的重要作用[4]。

正如日本学者藤泽义美指出:“说起亚洲史上东西方文化交流的经路,即古代所谓‘丝路’——一般可以举出两条:即经由中亚细亚的内陆交通线,和唐代以后因阿拉伯商人行旅贩运而开辟的南方海上交通线。对于经由缅甸-云南-四川这条所谓‘滇缅路’,似乎很少有人注意。”缘何如此?笔者认为原因主要有二:其一,以汉文书写为载体的中国传统王朝正史习惯于以中原帝国为中心的叙事方式,遮蔽了其他地域和族群的表述视角。一旦形成以中原为中心的表述权威和叙事习惯,西部在历史表述中容易被遮蔽,其曾经的连接异域的空间重要性和历史重要性有待于被唤醒和重述。其二,从历史事实看,航海时代以后,东西交流的空间通道由陆路转向了海路,西部的陆路交通中心也转移到了东部沿海,蜀锦也因此走向衰落。到明朝,东洋棉由海路销入中国,蜀锦的消费和出口大受影响。清代的内部锁国和外域入侵的紧张局面,使得蜀锦基本退出商贸市场。

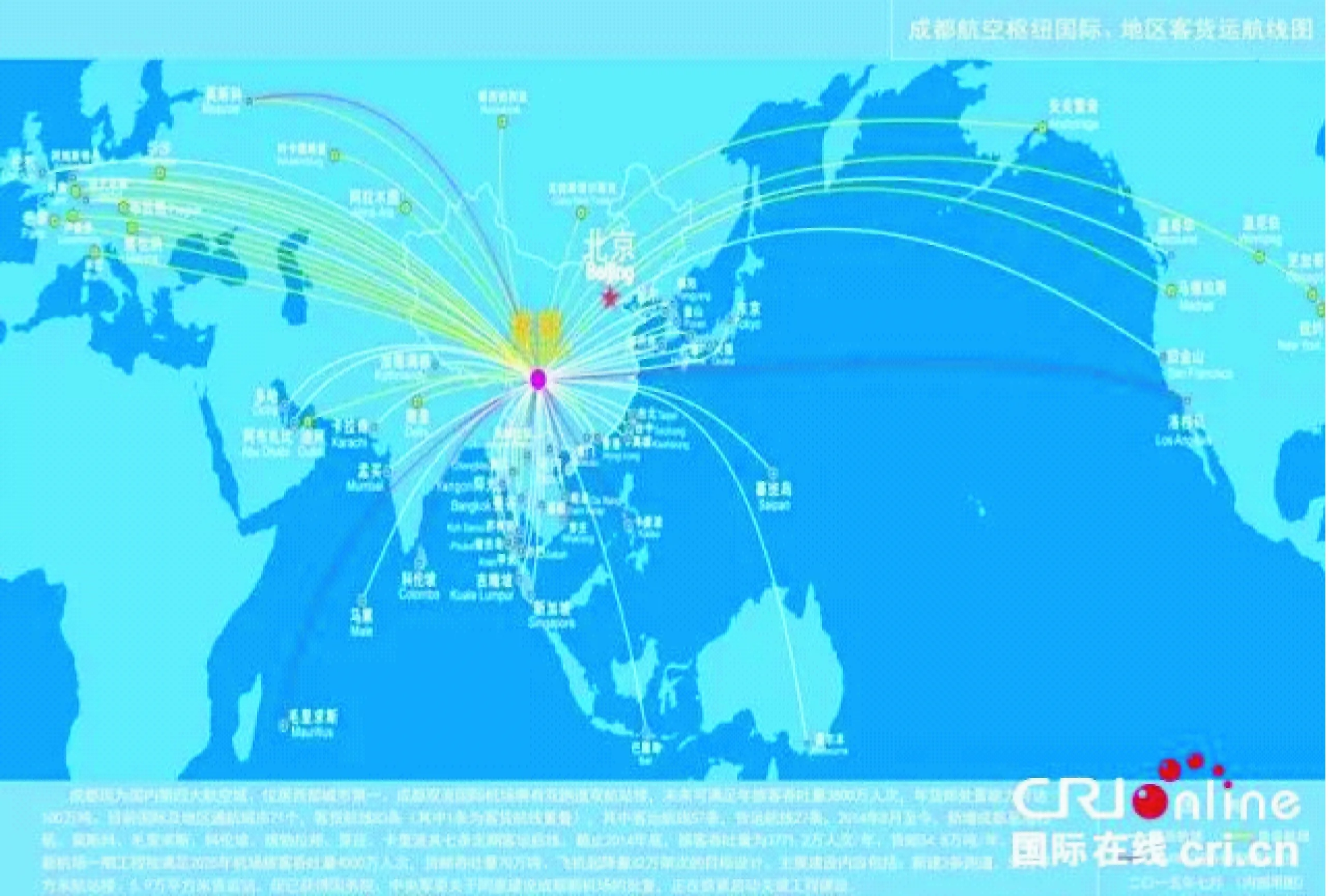

2017年成都航空枢纽国际、地区客货运航线图图片来源:http://www.cet.com.cn/dfpd/jzz/sc/sc/1658042.shtml

2013年9月7日,国家主席习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表题为《弘扬人民友谊 共创美好未来》的重要演讲,倡议用创新的合作模式,共同建设“丝绸之路经济带”,将其作为一项造福沿途各国人民的大事业。这是“丝绸之路”被官方政治话语重新唤醒的一次言说,有待于在新一轮的探讨中被重新观照。这种观照主要在于,打通东方与西方、中国与他国、中原与西部的二元对立以及“丝绸之路”内外部研究的隔阂。以成都为例,历史上被“中原”遮蔽的“西部”和“蜀地”不再是一个衰落的地缘中心,在现代化路网交通的背景下,又重新成为世界经济文化交流的一个枢纽。正如习近平主席在“一带一路”倡议中所说,希望建立一个新型的国家合作区域是以共商、共建、共享原则,携手应对世界经济面临的挑战,开创发展新机遇,谋求发展新动力,拓展发展新空间,实现优势互补、互利共赢,不断朝着人类命运共同体方向迈进。而这样的城市和地区已然星罗密布,不管是中原还是西部,不管是中国还是西方,在经济文化全球化的现实情境下,在人类命运共同体的全新话语之下,现代交通网络已被四面八方地连接起来。

四、蜀锦之变:新蜀锦与新丝路

如前所述,将蜀锦与南方丝绸之路做关联性考察,可发现路因物的流动得以形成和通达,但其承载的文化意义会在历史话语中被遮蔽,这一观念和话语的变迁正是人类学在做道路研究的整体性考察时要特别注意的。而这一观念和话语变迁在历时的研究中会被更加凸显出来,使得人类学的道路研究焕发出新的学术价值和现实意义。

1.蜀艺:民俗世界的古今传承

唐后,特别是宋元战乱,丝绸之路多为匈奴所阻,加之此时造船技艺提高,海上丝路兴起,遂逐步取代了陆地丝绸之路,商贸中心也由内陆转移到沿海。以蜀锦为代表的有着千年传统的经织技术,被以操作简单、变化多样及效率更高的机器化生产所取代,蜀锦的地位由此走向衰落。鸦片战争以后,洋货充斥市场,民族工业受到打击,蜀锦失去昔日的风光,规模、产量已不及以往。到新中国成立前夕,蜀锦的生产与销售更是呈现出萧条景象。为了挽救即将消亡的蜀锦,五十年代初,为数不多的蜀锦手艺人自筹资金,在成都望仙场街瘟祖庙的茅草房里组建了蜀锦厂,使之起死回生。朱德曾两次到成都蜀锦厂视察,并指示时任市委书记的王真同志拨出专款,改善蜀锦厂的生产条件。六十年代初,又对蜀锦技艺进行了技术革新,将原来人力的脚踩、手丢梭、手拉花的花楼木织机,改为电动的集体传动的铁木花楼织机,后又发展到单机传动的全铁花楼织机。蜀锦的花色品种、产量、质量有了较大提高,传统织造技艺也得到了很好的保护和传承。“文革”时期,蜀锦的传统图样被作为“封资修”停止生产。到80年代,在改革开放中,新一代设计人员对蜀锦进行了系统的发掘、整理, 蜀锦厂一度有织机505台套,年产值近亿。

在全球化进程之中,蜀锦及其织造工艺的重生,并非仅仅作为商品重返市场,而是作为一种非物质文化遗产得以保护和传承。传统的蜀锦织造技艺是一项历史悠久的丝织工艺,技艺传承靠口传心授,并要在长期的磨练中才能掌握花楼织机的使用方法[注]据蜀锦织造技艺代表性传承人、曾任古蜀蜀锦研究所厂长的胡光俊于2017年6月做客四川大学多民族文学共同发展协同创新中心分享会上介绍,学习蜀锦耗时极长,五六年才能学会基本操作,而且很枯燥。前三个月是不能碰织机的,只能一味的练习给丝线打结,三个月后开始学习挽花、投梭的手型……三年出师,五年出活,织出一段锦,一般要经过挽花、投梭等十来道工序,一天织锦也超不过10厘米。。到90年代末,蜀锦织造产量由于技术核心人员的缺乏而急剧减少。2006年,蜀锦织造技艺经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2010年成都地区丝织技艺被联合国教科文组织列入非物质文化遗产名录。随着文化多样性被日益提及与重视,古老蜀锦织造技艺不仅自身随着历史条件的变化不断变化和创新,而且作为人类共有的历史记忆从非物质文化遗产的角度给予了一种新的认同感和历史感。

2.蜀都:丝绸物语的当代之变

除了技艺传承,蜀锦更在现代社会中嬗变为一个城市和地方独具内涵的政治符号、经济符号和文化符号。2003年,成都蜀锦厂被成都蜀锦文化发展有限公司兼并,原成都蜀锦厂厂址被开发商改建成旅游购物场所蜀江锦院,成为了一个蜀锦文化展示和技艺展演的空间,赋予了新的文化价值和商业价值。而其所在地为成都武侯祠旁的一条街道,更用“锦里”命名,以明末清初川西民居作外衣,以三国文化与成都民俗为内涵,打造成了成都著名的集旅游购物、休闲娱乐为一体商业旅游地点。2012年,成都市天回镇老官山一座西汉时期的墓地中出土了四部泡在水中的竹木质地织机模型,成为蜀锦技艺传承和研究的重要历史物件。该提花织机的出土地——锦门,打造为南丝绸之路的起点,建造起集文化、旅游、购物、美食和休闲为一体的丝绸商贸旅游小镇。2017年底,位于成都市中心的成都博物馆,以《锦行天下-中国织锦文化展》为名策展,将蜀锦与宋锦、云锦、壮锦一起展出,突出其“天下母锦”和“万锦之源”的历史地位,以此宣告蜀锦之于现代成都不可替代的文化标识性。

芙蓉城三月雨纷纷 四月绣花针

羽毛扇遥指千军阵 锦缎裁几寸蜀锦

由郭敬民作词、李宇春演唱的《蜀绣》作为成都非物质文化遗产节的主题曲,在现代青年人中广泛传唱,将蜀都的“锦绣”与这座城市的古老意涵用现代文化生产方式加工创新后传播给新人类。如同丝绸之路在经济全球化背景和人类命运共同体话语下重获新生一般,蜀绣及其所在之蜀都也在城市现代化的进程中不断被言说与表述,古老工艺和记忆因而嬗变出新的文化意涵。

五、 讨论:物之路与路之学

在人类交往的物理空间里,物与路必然关联。通过考察蜀锦和南丝路物的关联和历史变迁可以看出,物的交流成就了路的通达,也随着路网交通之功用变化而变化。而物与路之所以关联,更在于人的作用,尤其人的观念之于物与路的形塑。物与路实乃人类于世界存在变化、交往互通的产物。人类学对物与路的研究,即是将它们作为人的生活世界予以观察,尤其关注人与物、人与路的互动关系及其变化演进。

人类学素有对“物”的深厚研究传统。其始于摩尔根将物作为文化演进标识的考古人类学研究,后有结构人类学、象征人类学、符号人类学等将物作为文化符号和意义系统的研究,还有一批学者将物作为社会变迁动因和物质文化遗产的研究等。主要都是立足于通过对物的人类学考察和物的民族志书写,来描绘和解释人类的生活和文化景观。

那么,道路研究作为一种与物关联的研究,也旨在呈现其作为一种特殊稳定空间而承载的由人的观念发展变迁呈现出的不同社会文化形态。涂尔干曾指出路作为人造物的复杂性,并从空间建立与社会权力的关联上做出研究。他认为,空间是社会的建构物,空间所具有的情感价值、空间分类等社会属性皆属于社会[5]。福科更直接指出,空间是社会公共生活形式的基础,是权力运行的基础,是权力的眼睛,更是一切权力要实现其功能的载体[6]。我国人类学学者也早从费孝通、石硕、李绍明等对“民族走廊”的研究起,将道路研究作为以往村落研究的重要补充。后亦有学者提出“路学”等学术概念和理论框架。

本文对蜀锦与南丝绸之路的重新提起和考察,旨在从丝绸之路的整体研究中重新审视被话语和权力中心遮蔽的“边缘”,将路网交通延伸至更大时空的族群和文化样态,以窥人类之路的整体性变化,获得更为全貌的人类文化景观。由此,笔者认为,人类学的道路研究实则包含两个重要部分:

一是人类在历时空变化的整体性研究,即对人类整体文明的过去、现在和未来的变化和走向的研究。二是人类在共时空的互动性研究,即以道路为空间载体而对不同族群、文明之间互动交往的研究。前者由摩尔根等一派早期进化论、传播论者等开始,考古人类学、生物人类学、分子人类学等不断阐发并基本掌握了话语权威。后者主要为关注人类族群交往和文化多元的文化人类学所关注,并着重强调超越现代人类学定点田野和聚焦民族志的经典范式的连通性互动性研究。这一道路研究的主旨在于,通过将“路”这一特殊空间作为研究对象,将经典范式中对立的自我和他者、主位与客位相连结,从而打破族群与文化的固有边界,呈现更加灵动和全景的人类道路景观及其文化样态。

路,具有一种特殊的交通性,使之不仅将人类不同空间的族群及其文化相互连结,更在时间意义上承载了人类及其文明的变化变迁。这一特性与关注对族群互通往来和人类文明变化的人类学来说,恰是其研究的应有之义。可以说,人类学的研究也是人类之路的研究。在如今互联互通的现代文明世界,道路研究的这一特殊性将为人类学提供新的理论价值和现实意义。

——贺斌和他的蜀锦织造技艺