家庭阶层地位、社会资本与青少年学业表现

田 丰 静永超

(复旦大学 社会学系,上海 200433;牛津大学 社会学系,英国)

在影响教育获得与学业表现的诸多社会因素中,社会资本的作用在近年来越发地受到重视。*谢爱磊、洪岩璧:《社会资本概念在教育研究中的应用——综述与评论》,《清华大学教育研究》2017年第1期。科尔曼*James, Coleman, “Social Capital in the Creation of Human Capital,” American Journal of Sociology 94 (1988): 95-120.认为,社会资本是家长与子女之间、家长与教师之间及家长彼此之间形成的紧密网络。当家长与子女之间互动充分、家长与教师之间及家长彼此之间联系紧密时,就会形成一种社会性的闭合,促进青少年学业并可有效地监督其不良行为。从这个意义上说,社会资本是人力资本代际传递的重要中介。

在国内研究中,对社会资本和青少年学业表现的关系结论不一。一些研究发现社会资本对学业表现有显著的正向影响,*刘保中、张月云、李建新:《家庭社会经济地位与青少年教育期望:父母参与的中介作用》,《北京大学教育评论》2015年第3期;赵延东、洪岩璧:《社会资本与教育获得——网络资源与社会闭合的视角》,《社会学研究》2012年第5期。但另一些研究则发现这种影响存在城乡差异;*刘保中、张月云、李建新:《家庭社会经济地位与青少年教育期望:父母参与的中介作用》,《北京大学教育评论》2015年第3期;李忠路、邱泽奇:《家庭背景如何影响儿童学业成就?——义务教育阶段家庭社会经济地位影响差异分析》,《社会学研究》2016年第4期。部分研究甚至发现在农村地区,社会资本对学业表现无显著影响。[注]李晓晗、郑磊:《社会资本起作用吗?——农村家庭的代际闭合与儿童学业表现》,《教育学报》2016年第3期。

如何理解这些结论的不一致?本文尝试提出一种可能的解释,即社会资本对学业表现的影响受家庭资源,进而受家庭阶层地位的调节。社会资本对青少年学业表现的促进程度取决于家庭资源的多寡。若家庭中有利于青少年学业的资源较多,则社会资本对青少年学业表现有较高的促进作用;反之,社会资本的促进作用有限。由于家庭资源与家庭阶层地位紧密相关,[注]刘精明:《中国基础教育领域中的机会不平等及其变化》,《中国社会科学》2008年第5期。故社会资本对青少年学业表现的影响呈现出阶层差异。下文探讨家庭阶层地位如何调节社会资本对青少年学业表现的影响,并用中国教育追踪调查基线数据(2013~2014学年)予以检验。

一、 文献回顾及理论假设

(一) 社会资本和学业表现

科尔曼的社会资本理论[注]James, Coleman, “Social Capital in the Creation of Human Capital,” American Journal of Sociology 94 (1988): 95-120.指出,社会资本是人力资本代际传递的重要中介机制。社会资本可分为两种形式:一是家庭内部的社会资本,即家长与子女之间的关系;另一种是家庭外部的社会资本,即家长与教师之间及家长彼此之间的联系。这两种社会资本在青少年周围形成一个闭合的人际交往圈,形成一个地方性支持网络,促进青少年的学业表现,有效地监督其不良行为。

家庭内部的社会资本可促进人力资本代际间的有效传递。如果家长与子女的关系疏远或断裂,家长则难以将自己的人力资本转换成子女在教育方面的竞争优势。具体来说,家庭内部社会资本会提高子女对家长的教育期望的理解,[注]Gilberto Q Canchas, “Family and Non-family Roots of Social Capital Among Vietnamese and Mexican American Children,” Research in the Sociology of Education 13(2002):41-72; Kimberly Goyette and Yu Xie, “Educational Expectations of Asian American Youths: Determinants and Ethnic Differences.” Sociology of Education 72.1(1999): 22-36.促进家长对子女的学业监督和指导[注]Chandra Muller and David Kerbow, “Parental Involvement in the Home, School, and Community,” eds. B. Schneider & J. S. Coleman, Parents, Their Children and Schools (Boulder: Westview Press, 1993) 13-39.,以及学业相关信息的传递。[注]Annete Lareau, Home Advantage: Social Class and Parental Intervention in Elementary Education (New York: Rowman & Littlefield Publishers, 2000).实证研究发现,父母与子女交流和共同活动的程度越高、父母对子女学习的监督和指导越多,越有利于青少年的教育获得和学业表现。[注]David P. Baker and David L. Stevenson, “Mothers’ Strategies for Children’s School Achievement: Managing the Transition to High School,” Sociology of Education 59.3(1986): 156-166; Wendy S. Golnick, and Maria L. Slowiaczek, “Parents’ Involvement in Children’s Schooling: A Multidimensional Conceptualization and Motivational Model,” Child Development 65.1(1994): 237-252; Linda P. Juang and Rainer K. Silbereisen, “The Relationship Between Adolescent Academic Capability Beliefs, Parenting and School Grades,” Journal of Adolescence 25.1(2002): 3-18; Nancy. E. Hill and Dianna F. Tyson, “Parental Involvement in Middle School: A Meta-Analytic Assessment of the Strategies that Promote Achievement,” Development Psychology 45.3(2009): 740-763.但也有研究表明,家庭内部社会资本对青少年的教育获得影响不大。[注]Timothy Z. Keith, “Parent Involvement and Achievement in High School,” Advances in Reading/Language Research 5(1991): 125-141.家长对子女学习的直接监督和指导甚至与青少年的学业表现负相关。[注]Phyllis Bronstein, Golda S. Ginsburg and Ingrid S. Herrera, “Parental Predictors of Motivational Orientation in Early Adolescence: A Longitudinal Study,” Journal of Youth and Adolescence 34.6(2005): 559-575; Ann M. Milne, David E. Myers, Alvin S. Rosenthal, and Alan Ginsburg, “Single Parents, Working Mothers, and the Educational Achievement of School Children,” Sociology of Education 59.3(1986): 125-139; Laura Walter Perna and Marvin A. Titus, 2005. “The Relationship Between Parental Involvement as Social Capital and College Enrollment: An Examination of Racial/Ethnic Group Difference,” Journal of Higher Education 76.5(2005): 485-491.

家庭外部的社会资本则为监督青少年行为提供地方性的支持。家长与老师之间,以及家长彼此之间的社会网络形成一个闭合的人际交往圈,能提供义务和期望、信息渠道和社会规范三种资源,监督和规范青少年学习行为[注]James Coleman, “Social Capital in the Creation of Human Capital,” American Journal of Sociology 94 (1988): 95-120.。首先,家庭外部社会资本使得家长与教师之间、家长彼此之间可以讨论青少年的学习行为,建立起共同的行为规范;其次,家庭外部社会资本有利于家长和教师之间、家长彼此之间的信息沟通,促进青少年的学业表现;最后,家庭外部社会资本使得家长不仅可以自己监督子女,还可以依赖其他家长对自己的子女进行监督,从而减少不良行为发生的风险。实证研究发现,家长参加家长会、参与学校的志愿活动,或家长主动向老师了解子女的学习或行为能显著提高青少年的学业表现及其上大学的可能性。[注]Suet-ling Pong, Lingxin Hao, and E. Gardner, “The Roles of Parenting Styles and Social Capital in the School Performance of Immigrant Asian and Hispanic Adolescents,” Social Science Quarterly 86.4(2005): 928-50; Laura Walter Perna and Marvin A. Titus, “The Relationship between Parental Involvement as Social Capital and College Enrollment: An Examination of Racial/Ethnic Group Difference,” Journal of Higher Education 76.5(2005): 485-491.如果家长之间彼此熟悉,那么他们的子女就更不容易出现不良行为,更不容易辍学,会更积极地参加学校活动。[注]William J. Carbonaro, “A Little Help from My Friend’s Parents: Intergenerational Closure and Educational Outcomes,” Sociology of Education 71.4(1998): 295-313; Glenn D. Israel, Lionel J. Beaulieu, and Glen Hartless, “The Influence of Family and Community Social Capital on Educational Achievement,” Rural Sociology 76.1(2001): 1-29; Toby L. Parcel and Mikaela J. Dufur, “Capital at Home and at School: Effects on Child Social Adjustment,” Journal of Marriage and Family 63.1(2001): 32-47.但也有一些经验研究对家庭外部社会资本的积极作用产生质疑。[注]Anne C. Fletcher, Tracey H. Bridges, and Andrea G. Hunter, “Managing Children’s Friendships through Interparental Relationships: Role of Ethnicity and Friendship Context,” Journal of Marriage and Family 69.5(2007): 1135-1149; Andrea G. Hunter, Christian A. Friend, Meeshay Williams-Wheeler, and Anne C. Fletcher, “Race, Class, and Religious Differences in the Social Networks of Children and Their Parents,” Youth and Society 44.3(2012): 450-475; Stephen L. Morgan and Jennifer J. Todd, “Intergenerational Closure and Academic Achievement in High School: A Evaluation of Coleman’s Conjecture,” Sociology of Education 82.3(2009): 267-286.

已有国内研究发现,社会资本对青少年学业表现的影响存在明显的城乡差异。例如,赵延东、洪岩璧发现社会资本对城市学生学业表现有显著的促进作用,[注]赵延东、洪岩璧:《社会资本与教育获得——网络资源与社会闭合的视角》,《社会学研究》2012年第5期。而李晓晗、郑磊则发现社会资本对农村学生的学业表现无显著影响。[注]李晓晗、郑磊:《社会资本起作用吗?——农村家庭的代际闭合与儿童学业表现》,《教育学报》2016年第3期。刘保中等发现,家庭内部社会资本能显著提高学生的教育期望,但对城市家庭的学生更为明显。[注]刘保中、张月云、李建新:《家庭社会经济地位与青少年教育期望:父母参与的中介作用》,《北京大学教育评论》2015年第3期。李忠路、邱泽奇的研究也同样表明,家庭内部社会资本能提高青少年的学业表现,但这种促进作用更多地体现在城市学生身上,农村学生的学业表现则更多地依赖自身的学习行为。[注]李忠路、邱泽奇:《家庭背景如何影响儿童学业成就?——义务教育阶段家庭社会经济地位影响差异分析》,《社会学研究》2016年第4期。但这些研究并未对这种城乡差异做过多的理论探讨。一些研究将城乡差异归因于操作化上的缺陷,[注]刘保中、张月云、李建新:《家庭社会经济地位与青少年教育期望:父母参与的中介作用》,《北京大学教育评论》2015年第3期。而另一些则假设家长的人力资源水平可能是城乡差异的原因所在。[注]李晓晗、郑磊:《社会资本起作用吗?——农村家庭的代际闭合与儿童学业表现》,《教育学报》2016年第3期。

本文认为,社会资本对青少年学业表现的影响的异质性,在很大程度上是家庭资源的差异所造成的。这种家庭资源的差异性大多表现为家庭阶层地位的差异,城乡差异只是阶层差异的一个方面。下文讨论家庭阶层地位如何分别调节家庭内部和外部社会资本的影响。

(二) 社会资本对学业表现影响的阶层差异

刘精明将家庭阶层地位对教育获得的影响归因于内生性家庭资源和外依性家庭资源两种类型。[注]刘精明:《中国基础教育领域中的机会不平等及其变化》,《中国社会科学》2008年第5期。内生性家庭资源主要指家庭文化资本,不仅指对高雅文化活动的参与,[注]Paul DiMaggio, “Cultural Capital and School Success: The Impact of Status Culture Participation on the Grades of U.S. High School Students,” American Sociological Review 47.2(1982): 189-201; Paul DiMaggio, and John Mohr, “Cultural Capital, Educational Attainment, and Marital Selection,” American Journal of Sociology 90.6(1985): 1231-61.也泛指与学校系统相适应的一系列知识和策略、习惯和风格,借以帮助个人更好地适应环境。[注]Annette Lareau, “Cultural Knowledge and Social Inequality,” American Sociological Review 80.1(2015): 1-27.外依性家庭资源指家长的经济和社会资源,也包括家长从学校及其社会网络中所能获得的有利于学业的资源。本文认为,这两类家庭资源的阶层差异性正是社会资本对青少年学业表现的影响具有阶层差异的原因。

家庭内部社会资本对青少年学业表现的影响取决于内生性家庭资源的多寡。若家长本身的文化资本较高,则家庭内部社会资本对青少年的学业表现会有更多的促进作用;若家长本身的文化资本较低,则家庭内部社会资本对青少年的学业表现的促进作用相对有限。由于家长的文化资本存在阶层差异,[注]仇立平、肖日葵:《文化资本与社会地位获得——基于上海市的实证研究》,《中国社会科学》2011年第6期; 孙远太:《文化资本与不平等的代际传递——上海居民初中以上教育获得》,《甘肃行政学院学报》2010年第2期。家庭内部社会资本的作用就表现出阶层差异性。中产阶层的家长往往更熟悉学校的规则,拥有更多与学业相关的有用信息,也更注重培养子女的教育期望和学习兴趣,帮助他们更好地掌握学校课程,因而家庭内部社会资本促进了这种文化资本的代际传递; 工人阶层的家长即使也“望子成龙”心切,但他们相对缺乏促进学业的相关知识,因此家庭内部社会资本对他们子女的帮助相对有限。[注]Annette Lareau, “Invisible Inequality: Social Class and Childrearing in Black Families and White Families,” American Sociological Review 67.5(2002): 747-776; 蓝佩嘉:《做父母、做阶级:亲职叙事、教养实作与阶级不平等》,《台湾社会学》2014年第27期。农村家长尽管和城市家长一样都对子女教育有高度的重视,[注]Andrew B. Kipnis, Governing Educational Desire: Culture, Politics, and Schooling in China (Chicago: University of Chicago Press, 2011).但他们本身的文化资本更为缺乏,[注]Peggy A. Kong, Parenting, Education, and Social Mobility in Rural China: Cultivating Dragons and Phoenixes (New York: Routledge, 2015).因而家庭内部社会资本所能发挥的积极作用更为有限。

基于以上论辩,本文提出:

假设1: 家庭内部社会资本对青少年学业表现的影响随家庭阶层地位的下降而下降。

家庭外部社会资本的核心是家长与教师之间,以及家长彼此之间所建立的社会网络对青少年行为的指导和监督。尽管家长与教师的联系会形成家庭外部社会资本,但不同阶层的家长在与教师的互动过程中能获取的资源存在差异。中产阶层的家长能更好地理解学校的各项规范的含义,更熟悉与教师互动的规则,因而就孩子的行为与教师有更顺畅的沟通。[注]Annete Lareau, Home Advantage: Social Class and Parental Intervention in Elementary Education (New York: Rowman & Littlefield Publishers, 2000).他们除参加常规的家长会外,也会主动与教师联系,通过到教师家拜访,利用电话、手机短信、网络等通讯方式与教师沟通。[注]李国强:《家庭社会资本:家校合作的重要影响因素》,《中国教育学刊》2009年第11期。而工人阶层的家长大多服从教师的指令,往往是因为子女的不良表现而被动地与老师沟通,从与教师的互动过程中获得的资源相对有限。农民家庭的家长在与教师的沟通中则体现了更大的局促感。[注]Peggy A. Kong, Parenting, Education, and Social Mobility in Rural China: Cultivating Dragons and Phoenixes (New York: Routledge, 2015).农村学校更少提供家长与教师沟通的渠道,农民家长需通过私人关系来与教师沟通。[注]Ailei Xie and Gerard A. Postiglione, “Guanxi and School Success: An Ethnographic Inquiry of Parental Involvement in Rural China,” British Journal of Sociology of Education 37.7(2015): 1-20; Ailei Xie, Family Strategies, Guanxi and School Success in Rural China (London: Routledge, 2016).因此,中产阶层从家长与教师之间的社会资本中获得的资源最多,农民阶层最少。

家长彼此之间的社会资本对学业表现的影响也可能存在阶层差异。网络资源具有同质性,即相同阶层的家长内部更容易形成社会网络。[注]J. Miller McPherson, Lynn Smith-Lovin, and James M. Cook, “Birds of a Feather: Homophily in Social Networks,” Annual Review of Sociology 271.1(2001): 415-444; 边燕杰:《城市居民社会资本的来源及其作用:网络观点与调查发现》,《中国社会科学》2004年第3期。这造成不同阶层的家长的网络资源有所差异。[注]Anette Eva Fasang, William Mangino, and Hannah Bruckner, “Social Closure and Educational Attainment,” Sociological Forum 29.1(2014): 137-164.中产阶层家长拥有更多提高子代学业成绩的经验,家长之间的社会资本能有效促进这些成功经验的传播,进而促进青少年的学业表现。而工人阶层的家长相对缺少培养子代教育的成功经验、资源和知识,[注]蓝佩嘉:《做父母、做阶级:亲职叙事、教养实作与阶级不平等》,《台湾社会学》2014年第27期。家长之间的社会资本对青少年学业表现的帮助相对有限。农民家庭的家长所拥有的子代教育的成功经验更少,使得家长之间的社会资本的促进作用更为有限。因此,中产阶层从家长之间的社会资本中获得的资源最多,而农民家庭最少。

基于以上论辩,本文提出:

假设2:家庭外部社会资本对青少年学业表现的影响随家庭阶层地位的下降而下降。

二、 数据、变量和模型

(一) 数据

本文使用中国教育追踪调查(China Education Panel Survey, CEPS)的数据进行分析。CEPS是由中国人民大学中国调查与数据中心设计与实施的、对初中一年级和三年级两个同期群的追踪调查数据库。CEPS以人口平均受教育水平和流动人口比例为分层变量,从全国随机抽取了28个县级单位(县、区、市)作为调查点。调查的执行以学校为基础,在入选的县级单位随机抽取了112所学校、438个班级进行调查,被抽中班级的学生全体入样,具有全国代表性。本文使用2013~2014学年的基线调查,共调查了约2万名学生,对学生及其家长进行了问卷调查。本文将学生问卷和家长问卷合并,删去变量的缺省值,共得到12,502个样本。

(二) 变量

1. 因变量

CEPS测量了学生数学、语文和英语三门科目在2013年的期中考试成绩,并对成绩在校级层面做标准化处理。每门成绩的均值为70分,方差为10分。本文使用这三门科目的综合成绩,即为数学、语文和英语成绩的加总。

2. 自变量

本文的核心解释变量是社会资本。家庭内部社会资本包括家长与子女的交流程度、家长与子女共同活动的频率和对子女的学习监督三个指标。家长与子女的交流程度是连续变量,通过量表测量。CEPS询问了家长是否主动与孩子讨论学校发生的事情、孩子与朋友的关系、孩子与老师的关系、孩子的心情、孩子的心事或烦恼这五类事项,各问题的选项包括从不、偶尔或经常三个选项。本文将这些问题进行主成分分析,得到一个特征值大于1的因子,得分越高,说明交流程度越高。家长与子女共同活动的程度也是连续变量,通过量表测量。CEPS询问家长与孩子共同吃晚饭、读书、看电视、做运动这四项活动的频率,选项包括从未做过、每年一次、每半年一次、每个月一次、每周一次、每周一次以上六个选项。本文将这些问题进行主成分分析,得到一个特征值大于1的因子,得分越高,说明共同活动的频率越高。对子女的学习监督也为连续变量。CEPS询问学生,上周家长检查作业或指导功课这两项活动的频率,选项包括从未、一到二天、三到四天、几乎每天四个选项。本文将两项活动的频率相加,若家长从未检查作业和指导功课则得分为0,若家长几乎每天检查作业和指导功课则得分为6。

家庭外部社会资本包括家长与教师的互动程度及家长之间的互动程度两个指标。家长与教师的互动程度通过父母是否参加家长会来测量,为二分变量。CEPS询问家长本学期参加家长会的情况,选项包括学校组织且参加、学校组织未参加、学校未组织准备参加、学校尚未组织不准备参加四个选项。本文将学校组织且参加及学校未组织准备参加编码为1,将学校组织未参加及学校尚未组织不准备参加编码为0。家长彼此之间的互动程度通过家长与其他家长的熟悉程度来测量,为二分变量。CEPS询问家长,是否认识与孩子常在一起的朋友的家长,选项包括不认识、认识一部分和全部认识三个选项。若家长不认识子女朋友的家长则编码为0,其余情况编码为1。

3. 控制变量

除社会资本的相关自变量外,本文还包括一些在学业表现研究中常用的变量,将其作为控制变量。具体描述如下:

家庭阶层:根据刘欣的阶层分类框架[注]刘欣:《公共权力、市场能力与中国城市的中产阶层》,《中国研究》2008年第7~8期。进行合并,分为中产阶层、个体劳动者、工人阶层和农民阶层。将国家机关事业单位领导与工作人员、企业/公司中高级管理人员和教师、工程师、医生、律师归类为中产阶层;将个体户归类为个体劳动者;将技术工人(包括司机)、生产与制造业一般职工、商业与服务业一般职工归类为工人阶层;将农民归类为农民阶层;失业、无业及其他编码为缺失。刘欣认为个体劳动者是一个特别的阶层,他们没有足够的经济资本去支配他人劳动,但也不受人雇佣,这使他们区别于工人阶层,且略高于工人阶层。[注]刘欣:《公共权力、市场能力与中国城市的中产阶层》,《中国研究》2008年第7~8期。但吴晓刚则将个体劳动者的阶层地位置于工人阶层之下。[注]Xiaogang Wu and Donald J. Treiman, “Inequality and Equality under Chinese Socialism: The Hukou System and Intergenerational Occupational Mobility,” American Journal of Sociology 113.2(2007).本文认为,个体劳动者应与工人阶层区分对待,但其家庭资源在伯仲之间。

家长受教育年限:为连续变量。本文将样本中最高教育程度按以下规则转化为受教育年限:未受过任何教育=0,小学=6,初中=9,中专/技校、职业高中、普通高中=12,大学专科=15,大学本科=16,研究生及以上=19。

家庭经济状况:为三分类变量。CEPS询问在子女上小学前家庭的经济状况,本文将选项合并,分为困难(包括非常困难和比较困难)、中等和富裕(包括比较富裕和非常富裕)三类。

家长的户口类型:为虚拟变量。1为城镇户口,0为农业户口。

父母教育期望:为连续变量。问卷询问家长希望孩子读到什么程度,本文按以下规则对选项递增赋值:现在就不要念了=1,初中毕业=2,中专/技校=3,职业高中=4,普通高中=5,大学专科=6,大学本科=7,研究生=8,博士=9。

子代性别:为虚拟变量。男性为1,女性为0。

子代年级:为虚拟变量。九年级为1,七年级为0。

子代为独生子女:为虚拟变量。1为是,0为否。

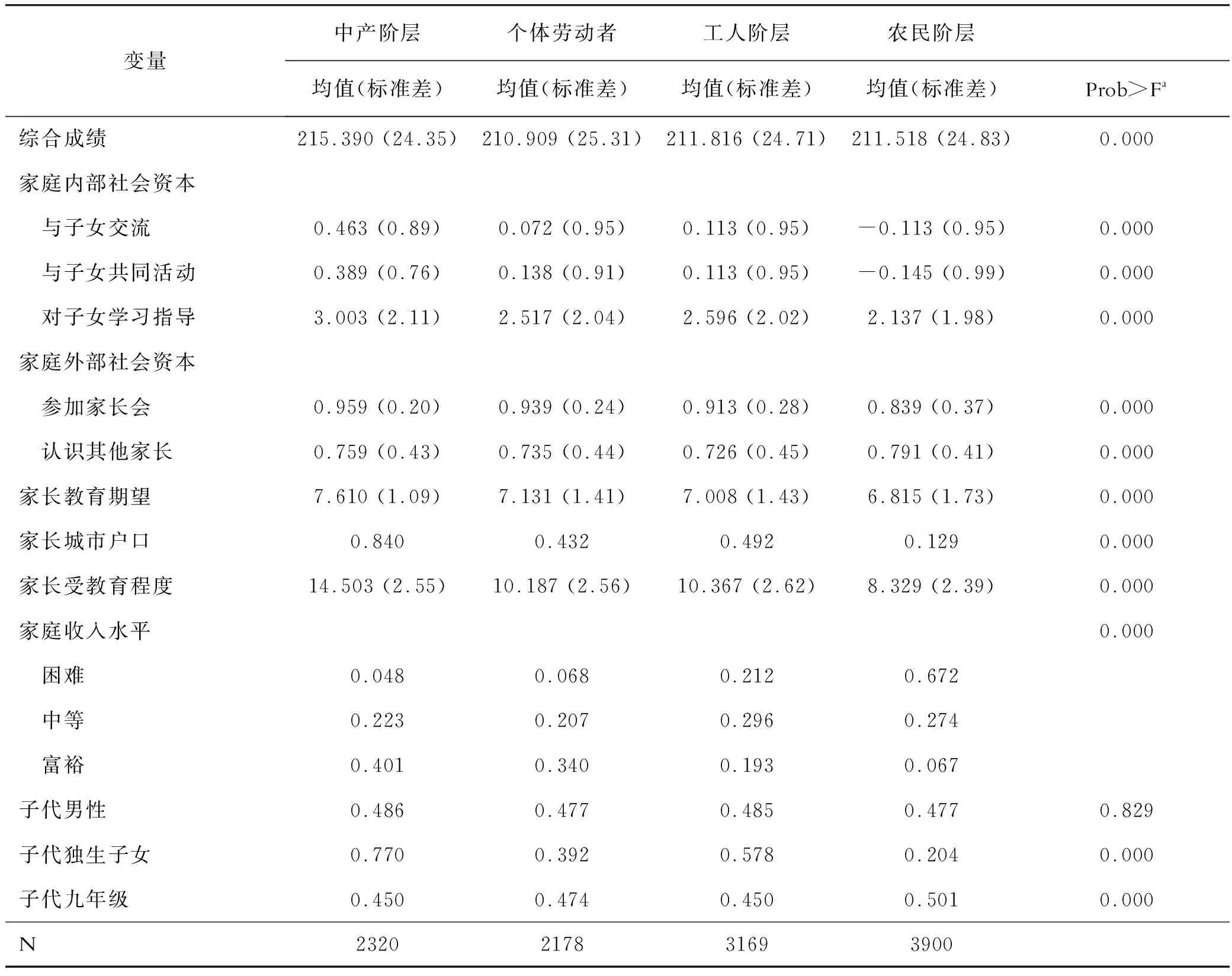

变量的描述性统计如表1所示:

表1 样本描述性统计

注:此为分类变量报告比例。a表示分类变量采用卡方检验。

家庭内部和外部社会资本都存在显著的阶层差异。在三个阶层中,中产阶层综合成绩最高,与子女交流程度和共同活动的频率最高,对子女的学习指导最多,与教师主动联系的比率更高;农民阶层在这些方面得分最低,个体劳动者和工人阶层处于两者之间。农民阶层认识子女的朋友的家长的比率最高,中产阶层次之,个体劳动者再次,工人阶层最低。

4. 模型

本研究的因变量是连续变量,故采用多元线性回归模型进行统计分析。因CEPS对期中成绩在学校层面进行标准化,模型中还加入了学校层面的固定效应。

三、 研究发现

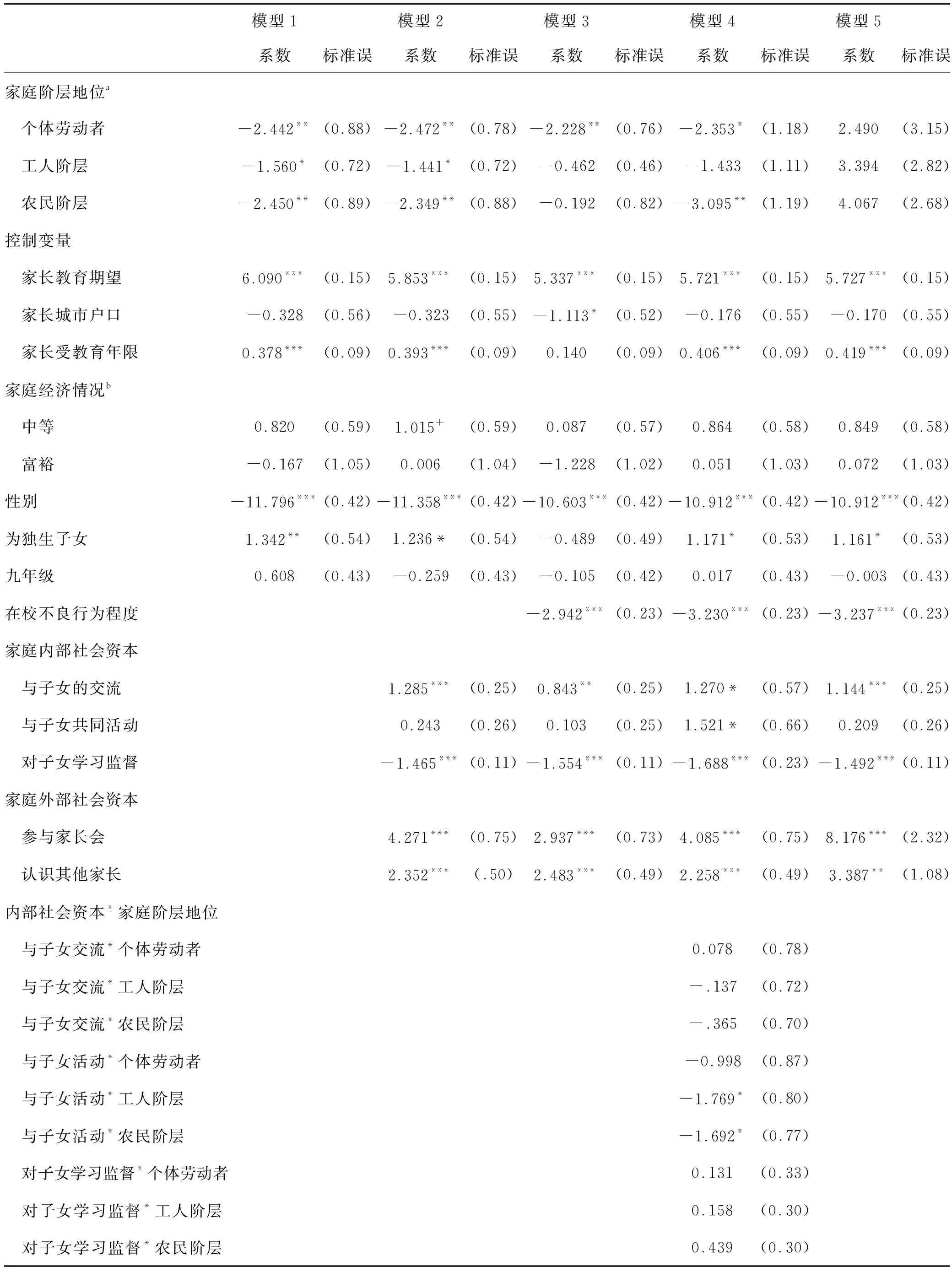

表2考察了社会资本对期中综合成绩的影响。模型1加入阶层变量和控制变量。总体来说,中产阶层家庭的青少年成绩显著高于个体劳动者、工人阶层及农民家庭的青少年,分别高出2.442、1.560及2.450个标准分。

表2 不同阶层家庭青少年期中综合成绩的校级固定效应模型

(续表)

模型1模型2模型3模型4模型5系数标准误系数标准误系数标准误系数标准误系数标准误外部社会资本*家庭阶层地位 参与家长会*个体劳动者-5.148+(3.04) 参与家长会*工人阶层-4.638+(2.69) 参与家长会*农民阶层-4.432+(2.51) 认识其他家长*个体劳动者0.092(1.15) 认识其他家长*工人阶层-0.903(1.39) 认识其他家长*农民阶层-2.966*(1.39)常数项171.173***(1.79)170.612***(1.93)178.574***(1.83)170.99***(1.82)166.403***(2.86)Prob>F0.0000.0000.0000.0000.000R20.1940.2110.2180.2250.225N1156711567115671156711567

注:+p<0.10;*p<0.05;**p<0.01;***p<0.001。a. 参照组为中产阶层;b. 参照组为家境困难。

模型2加入家庭内部和外部社会资本的测量。从家庭内部社会资本的影响来看,家长与子女的交流程度的回归系数为正,且在0.001水平上显著;而家长对子女的学习指导的回归系数为负,且在0.001水平上显著。平均来说,家长与子女的交流程度能促进青少年的学业表现,这支持了科尔曼的社会资本理论。从家庭外部社会资本的影响来看,家长参加家长会的回归系数为正,且在0.001水平上显著;家长认识其他家长的回归系数为正,且在0.001水平上显著。这说明家长与教师的联系,以及家长与其他家长的联系能显著提高青少年的学业表现,这也支持了科尔曼的社会资本理论。

家长对子女的学习指导和综合成绩则存在负向关系,这可能是负向选择的结果,[注]Sun, Yongmin, “The Academic Success of East-Asian-American Students—An Investment Model,” Social Science Research 27.4(1998): 432-456.即青少年成绩越差,家长对其学习干预越多。为检验这一可能性,模型3加入“青少年在校的不良行为”这一变量,由青少年对“我经常迟到”、“我经常逃课”、“班主任老师经常批评我”三项的自我评价相加得到。得分越高,表示青少年在校的不良表现越多。加入该变量后家长对子女学习监督的负向系数有所减弱,但仍然负向显著。这说明在中国的语境下,负向选择仅能解释一部分的家长的学习指导的负向效应。这一结论与以往研究类似。[注]赵延东、洪岩璧:《社会资本与教育获得——网络资源与社会闭合的视角》,《社会学研究》2012年第5期。

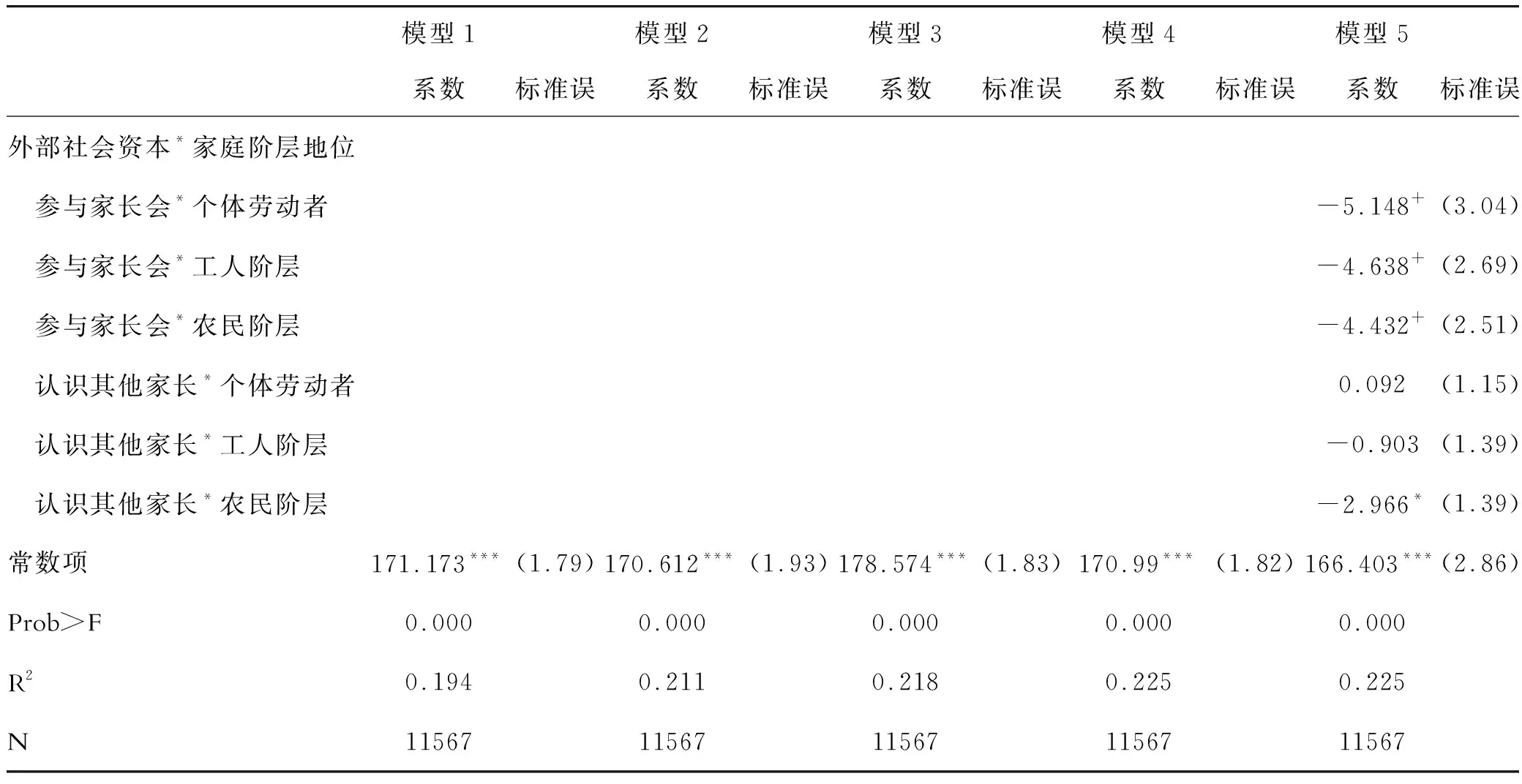

模型4加入家庭内部社会资本和家庭阶层地位的交互项,来检验家庭内部社会资本对青少年学业成绩的影响是否存在阶层差异。家长与孩子的交流程度对青少年的学业成绩的影响的阶层差异并不显著。家长对子女的学习指导对学业成绩的影响也不存在阶层差异。但家长与子女共同活动的频率对子女学业成绩的影响存在显著的阶层差异。尽管在模型3中家长与子女共同活动的频率对学业成绩的平均效应并不显著,模型4的结果说明这正是由于阶层异质性造成的。正如图1所示,对中产阶层来说,家长与子女共同活动的频率越高,对青少年学业成绩的促进作用越强;这种积极影响对个体劳动者略有减弱;对工人阶层和农民阶层则基本不存在。这一结论支持了假设1:家庭内部社会资本对青少年学业成绩的促进作用随家庭阶层地位的降低而降低。

图1 家长与子女共同活动的频率对学业成绩影响的阶层差异

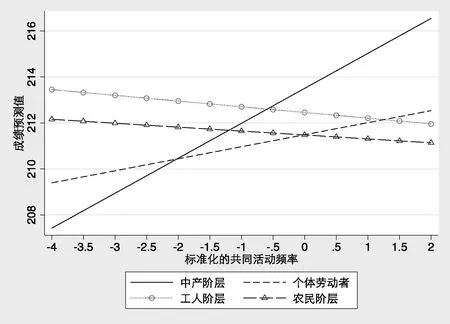

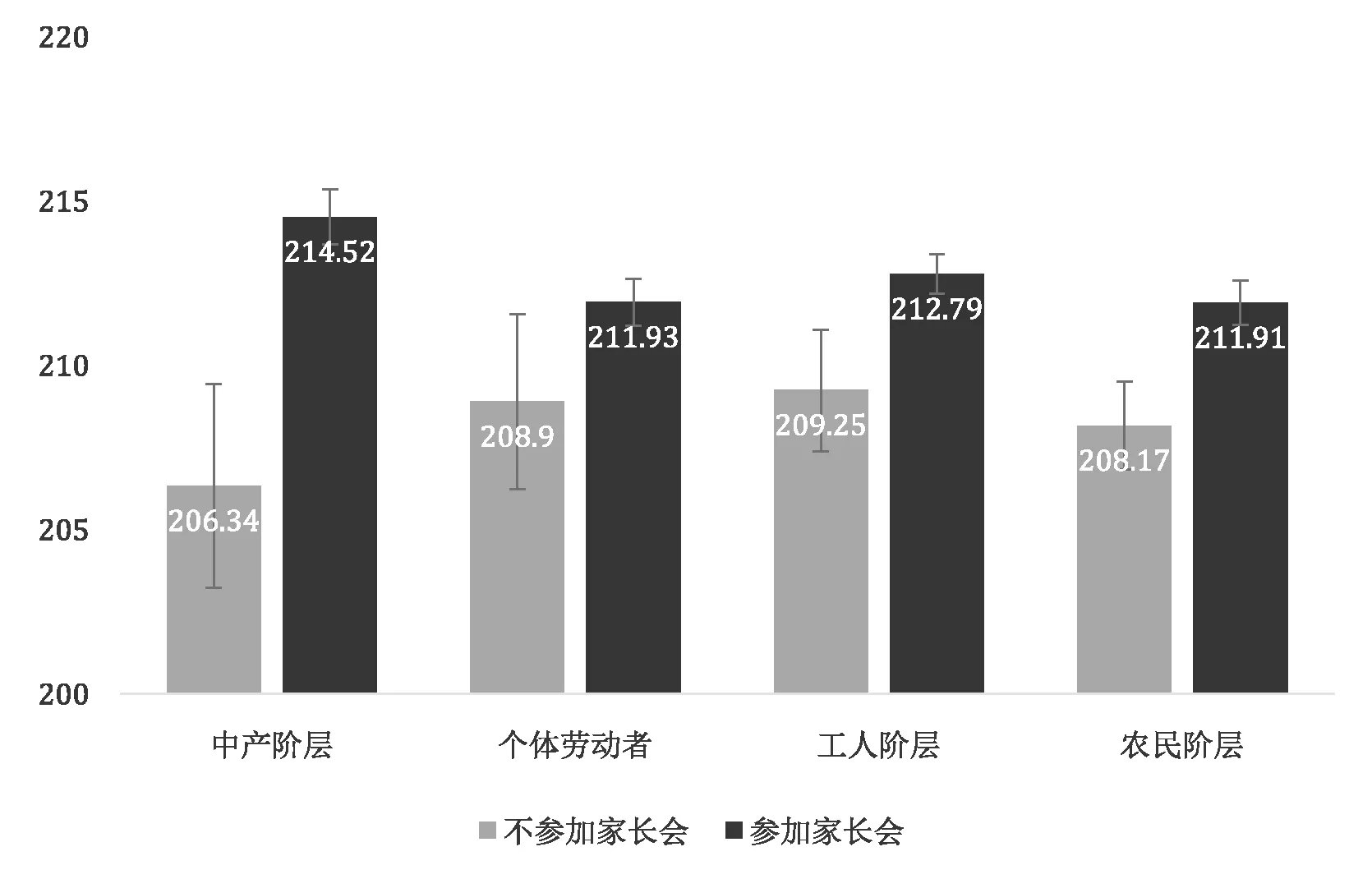

模型5加入家庭外部社会资本与家庭阶层地位的交互项。家长与教师之间的互动程度对青少年学业表现的影响存在显著的阶层差异。参加家长会与个体劳动者的交互项、与工人阶层的交互项,以及与农民阶层的交互项均为负向,在0.1水平上边际显著。如图2(A)所示,对中产阶层来说,参加家长会(比不参加家长会)能提高8个标准分;但对其他阶层来说,参加家长会对学业表现的积极影响没有中产阶层那么大。对这两个阶层来说,参加家长会(比不参加家长会)仅能提高大约3个标准分。

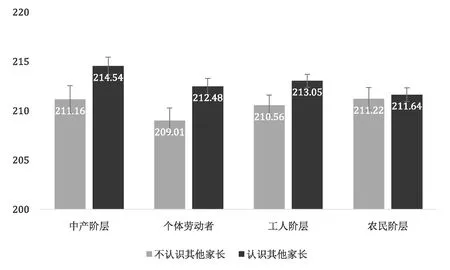

家长彼此之间的互动程度对学业表现的影响的阶层差异则更为明显。家长认识其他家长与农民阶层的交互项为负向,且在0.05水平上显著;与个体劳动者和与工人阶层的交互项尽管在统计上不显著,但系数也为负向。这说明了家长与家长之间的代际闭合对学业的促进作用对中产阶层最大;随着家庭阶层地位的降低,这种正向影响也随之减小。正如图2(B)所示, 对中产阶层家庭的青少年来说, 家长彼此之间的社会资本能显著促进他们的学业成绩,而对农民阶层家庭的青少年来说,家长彼此之间的社会资本对他们的学业成绩没有显著影响。这一发现与李晓晗和郑磊在中国农村的发现一致。[注]李晓晗、郑磊:《社会资本起作用吗?——农村家庭的代际闭合与儿童学业表现》,《教育学报》2016年第3期。因此,家长与教师之间及家长彼此之间的社会资本的结果均支持假设2:家庭外部社会资本对青少年学业表现的促进作用对中产阶层最强,对其他阶层,尤其是农民阶层的影响不大。

(A) 参加家长会对学业表现的影响的阶层差异

(B) 认识其他家长对学业影响的阶层差异

注: 显示83%置信区间。Paytonet al.(2003) 的模拟结果显示,95%置信区间在大部分情况下p=0.05上会重合。若以置信区间不重合作为判定系数差异是否显著的标准,则以83%或84%为宜。图2 家庭外部社会资本对学业表现的影响的阶层差异

四、 结论与讨论

尽管科尔曼指出了社会资本在人力资本再生产过程中的重要作用,但已有的国内研究相对忽视了社会资本对青少年学业表现的影响可能存在的阶层差异。本文探讨了社会资本对青少年学业表现的影响的阶层异质性,从家庭内部社会资本和家庭外部社会资本两个角度探讨其形成机制。并使用中国教育追踪调查(2013~2014学年)基线数据对假设予以检验。

家长与子女共同活动的频率对学业表现的影响有显著的阶层差异性。共同活动对学业表现的积极影响对中产阶层最强,但随家庭阶层地位的降低而削弱。这说明家庭内部社会资本对学业表现的影响受家长本身的文化资本的影响。当家长本身拥有的文化资本较高,家庭内部社会资本会促进这种文化资本的代际传递,进而提高青少年的学业表现;否则,家庭内部社会资本对学业表现的促进作用相对有限。

家庭外部社会资本对学业表现的影响也具有阶层差异性。家长与教师之间的社会资本对学业表现的积极影响对中产阶层最强,对其他阶层的影响相对较小;家长彼此之间的社会资本对学业表现的积极影响也对中产阶层最强,对个体劳动者和工人阶层有所削弱,对农民阶层则基本不存在。家庭外部社会资本所能发挥的积极作用受家长的社会网络资源的影响。当家长能从社会网络中获得有利于学业表现的资源时,家庭外部社会资本会进一步放大这种优势;否则,家庭外部社会资本对学业表现的促进作用就相对有限。

尽管本文的发现支持了科尔曼的社会资本理论,并且进一步指出了其中的阶层差异,但是仍然存在一定的不足之处,有待进一步的研究和探讨。首先,本文对阶层的划分比较粗略。无论是中产阶层,还是工人阶层或个体劳动者,其阶层内部的构成都是比较复杂的,更为细致的阶层划分将有利于进一步解析社会资本对促进青少年学业表现的作用过程。其次,尽管本文在总体上得出了社会资本对中产阶层家庭的青少年的学业表现的促进作用最强,并随家庭阶层地位的下降而减弱的结论,但是有必要进一步探究为什么共同活动频率对青少年学业成绩的影响存在显著的阶层差异,而交流程度的影响却不存在阶层差异。对于这一问题的探究有助于进一步明晰社会资本在促进青少年学业表现中的作用机制。

但本文的研究结果并非否认社会资本对学业表现的积极作用。家庭内部社会资本(除对子女的学习指导)和外部社会资本对个体劳动者、工人阶层和农民阶层的青少年的学业表现还是具有促进作用的,尽管程度低于中产阶层。家庭内部社会资本的影响的阶层差异小于家庭外部社会资本,家长与子女的交流程度对学业表现的影响并不具有阶层差异。这说明,较低阶层依然可以通过家庭内部社会资本来促进其子女的学业成绩,提高代际流动的可能性。

总体来说,本文的发现对中国的代际流动研究也有一定的启示。自中国改革开放以来,家庭阶层地位在代际流动中的重要性日益凸显,而教育成为代际阶层地位再生产和流动的最重要因素。[注]李路路、朱斌:《当代中国的代际流动模式及其变迁》,《中国社会科学》2015年第5期; 张桂金、张东、周文:《多代流动效应:来自中国的证据》,《社会》2016年第3期。本文在已有研究的基础上,进一步查明了社会资本发挥作用的机制。社会资本是否能对学业表现发挥积极作用,取决于家庭资源多寡。尽管较低阶层可以通过社会资本提高其代际流动的可能性,但社会资本更加促进了优势阶层实现代际再生产。[注]Paul DiMaggio and Filiz Garip, “Network Effects and Social Inequality,” Annual Review of Sociology 38(2012): 93-118.