《恒星经纬图说》中的星象变化

——基于计算机模拟的图表对比

丁 敏 吕凌峰

(中国科技大学科技史与科技考古系,合肥 230026)

1 引言

明末因历法改革的需求,以徐光启(1562—1633)为首的官员,与汤若望(Johann Adam Schall von Bell,1591—1666)等西洋传教士一起,共同编修而成《崇祯历书》。这部鸿篇巨制,象征着中国历史上首次官方系统地引进西方天文学知识,是中国传统天文学向近代天文学过渡阶段的重要成果之一。《恒星经纬图说》为《崇祯历书》的一部分,收录了改历过程中新绘制的一些星图,反映了西方与中国恒星图像体系的初步碰撞融合。

中西不同文明在绘制星图时,都会对漫天的星点进行联合和想象。据《恒星历指》记载,在中国,“自古掌天星者,大都以可见、可测之星,求其形似,联合而为象。因象而命之名以为识别。是有三垣二十八宿。三百座,一千四百六十一有名星焉”[1]。在西方则也同样如此:“西历依黄道分十二宫,其南北又三十七像,亦以能见能测之星,联合成之,共得一千七百二十五。”[1]可见,中西文明都是通过采用可见、可测之星联合成星象后,形成不同的星座或星官体系以便识别。

因为恒星“若依法仰观,所见实无数也”[1],不熟悉星象的普通人,抬头看天数星,很快就会混淆迷失,只有具备一定专业知识的人,才能按图索骥,寻出线索[1]。不过,即便如此,“各座之外,各座之中,所不能图、不能测者,尚多有之”[1],可以画到星图上的星点数量也是有限的,所以绘图者需对星点进行选择和取舍。此外,不同的观测条件也会影响观测效果:天气晴朗时,比天色蒙昧时,看到的星更多;月亮为月牙时,比月半或者满月时,看到的星更多;秋冬季节比春夏季节看到的星更多;视力良好的观测者又比视力不佳的观测者看到的星更多。甚至,如果不单凭肉眼,而是借助望远镜,那么能看到的星点数量就“不啻数十倍”[1]。一些看起来是一颗的星,用望远镜放大看,其实是数十颗星,只是彼此距离太近,肉眼无法分辨。所以,受客观条件限制,古人不可能将天空中即便只是肉眼可见的星点全部画到星图里,而是必须挑选一部分辨识度较高的星进行绘制。星图的作用也在于此:作为索引性的资料,帮助人们“依法”观天。

既然要挑选星点,那么挑选的标准、数量、以及此后的“联合成象”方案,都可以有所变化。在《崇祯历书》之前,中国古代传统星图挑选出的恒星数量以及联合成象的方案,与西方星图是完全不一样的。《崇祯历书·恒星历指》中已提及,中国传统的星象系统是三垣二十八宿,包含300座星官,1461颗有名字的星;而西方的传统是依黄道分十二宫,包含37块星座,共计1725颗星。《崇祯历书》的编写者面对这两套系统必须采取调适与会通:挑选星点时,以西方的记录和规则为准;然后努力在星表中找到能与中国传统星官对应的星,在绘图环节联合成象时,遵循中国的传统。

然而,用西方的习惯挑选出来的星,未必能完美地与中国传统星官一一对应。其中,无法在西方星表中找到传统星官的对应星、甚至无法在天空中实际观测到该星官的情况,尤为棘手,因为这意味着星官形态会被改变、被破坏。崇祯改历背景下诞生的星图,是如何处理这个核心矛盾的?被改造后的星象,与传统的星象相比,发生了哪些具体的变化?本文拟从图像、数据两条线索同时切入,利用《恒星经纬图说》《恒星经纬表》和《步天歌》《天象玄机》等资料同步对比分析,试图解开星图绘制过程中的秘密。

2 《恒星经纬图说》中的星图

关于崇祯改历过程中产生的星图,主要有两条线索。一,崇祯四年(1631年),徐光启第二次进呈的书目中,有《恒星总图》一折、《恒星图象》一卷。二,崇祯六年,徐光启病危之际,上疏提到另有“恒星总图八幅”;崇祯七年,继任者李天经上呈以此大幅八图制成的恒星屏障一架[注]该图又名《赤道南北两总星图》,与《恒星经纬图说》中的“赤道南北两总星图”同名,注意区分。对这套八幅大图的介绍和研究,可参考卢央、薄树人、刘金沂、王健民的文章《明<赤道南北两总星图>简介》,收录在《中国古代天文文物论集》中。。第二条线索有充分的实物留存,并无疑义[注]徐光启的计划是要向崇祯皇帝进呈一份制成屏障的星图,同时他也要将此图刊刻印刷,以便传播。由于是进献给皇上的东西,必然要做得富丽堂皇一些,需要上色、裱糊等等。可惜这份工作未能在他有生之年完成,最后由李天经接手。如今,虽然尚未发现屏障实物,但刊印的纸质星图,国内外有多份可考。;屏障版的星图与改历活动密切相关,但从书籍出版的角度看,它是独立于《崇祯历书》之外的存在。而第一条线索中的《恒星总图》一折、《恒星图象》一卷,因指代不明,不同的学者看法略有不同[注]桥本敬造认为《恒星总图》就是《恒星经纬图说》内的第1种“见界总星图”,《恒星图象》则对应第4种“黄道二十分星图”;孙小淳认为“《恒星总图》一折”包含了《恒星经纬图说》的全部4种星图,《恒星图象》则可能介绍了西方星座的图像,因与中国传统大为不合,最终秘而不宣;潘鼐认为“《恒星总图》一折”包含《恒星经纬图说》的前3种——“见界总星图”、“赤道南北两总星图”和“黄道南北两总星图”,但进呈原本为折叠条幅的形式,有国外藏品为证;《恒星图象》则对应“黄道二十分星图”。;但基本的共识是:它们最终被收录到了《恒星经纬图说》中,刊刻发行,流传于世。

2.1 《恒星经纬图说》中的四种星图

《恒星经纬图说》开篇为四段短文,分别叙述“第一见界总星图”“第二赤道南北两总星图”“第三黄道南北两总星图”和“第四黄道二十分星图”。根据文本描述,文后应附有4种共计25幅星图,但常见的刊行本内,只有上述四种图的后三种,独缺第一种“见界总星图”。1983年,日本学者桥本敬造在法国国家图书馆所藏的一份残缺的明本《恒星经纬图说》内发现了这幅图[2]。该图幅面过大,不得不折叠起来夹在书中,潘鼐因此推测:从顺治二年本以后,这幅图就不再被夹附入书([3],页582—583)。

这四种星图的基本情况如下:

(1)“见界总星图”是最大程度保留传统的一种星图。它是一幅圆图,以赤道北极为中心,以恒隐圈为边界,展现了除南极附近一小圈以外的其它全部星空。它与中国传统的盖图(如“苏州石刻天文图”)形制非常相似,但对投影方法作了规范:使“照本”(即投影点)略微偏离赤道南极点,保证投影边界与天球相切于恒隐圈。它是四种星图中,唯一一种保留了周天三百六十五又四分之一度古度、二十八宿分界线等元素的星图。

(2)“赤道南北两总星图”包含两幅圆图,分别展现以赤道为分界的北半球星空和南半球星空。投影方法采用标准的球极投影,并在图中画出黄道线。

(3)“黄道南北两总星图”包含两幅圆图,分别展现以黄道为分界的北半球星空和南半球星空。投影方法同样采用标准的球极投影。

(4)“黄道二十分星图”将天球划分成了二十块,每一块对应一幅图,共计二十幅图,包括十八幅方图、两幅圆图。天球划分方案为:以黄极为轴,经线八等分、纬线六等分。绘图时采用了正弦投影并对边界作了微调。图中画出了赤道线、夏至线、东至线,并且标记了每一颗有数据记录的星点的编号。

除了“见界总星图”以外,其他三种都包含了南天星空,即南极附近天区的星象,填补了中国古代星图的“恒隐圈”盲区。

上述种种,可见改历活动已经使星图的绘制技术焕然一新。主要体现在:一,绘图时采用明确的几何投影方法,在图中建立了科学精准的坐标体系;二,引入黄道十二宫标准分区,用360刻度制来记录星点坐标;三,有图例,规范使用不同的符号来标记每个星点的编号、大小等信息。

2.2 版本问题

撇开情况特殊的“见界总星图”,就其他3种共计24幅星图而言,目前我们能看到的各版本《恒星经纬图说》[注]包括法国国家图书馆藏本、意大利梵蒂冈图书馆藏本、韩国奎章阁图书馆藏本、日本内阁文库藏本、故宫博物院珍本、中国台湾“国立中央图书馆”藏本等等。为方便阅读,本文展示的《恒星经纬图说》局部图,均取自梵蒂冈图书馆藏本图片,且经过了矢量化处理。,都是完全相同的。虽然《崇祯历书》在入清之后经历了多次的改编再版,许多文字和数据或因为更新需要,或出于某些政治原因,被人为地大幅修改[4—5],但是《恒星经纬图说》一直保持着原始的模样。尤为明显的一个证据是,编号十七(“黄道二十分星图”,中界六分图,析木寅宫)的图中,“冬至”线的标记被误刻成了“夏至”,这个错误一直保留在各个版本中。另一个明显的细节在编号十五(“黄道二十分星图”,中界六分图,鹑火午宫)的图中,轩辕西第21至24星被标记成“廿一”“廿二”“廿三”“廿四”字样,而不是其他分图上统一使用的“二十一”“二十二”等字样,这个标记不规范的痕迹也一直保留在各个版本中。

据潘鼐归纳,“见界总星图”有三个版本:梵蒂冈藏明本条幅图、梵蒂冈藏清本条幅图、巴黎藏夹页图(桥本敬造发现),它们的尺寸和绘制形式都不尽相同([3],页583)。取梵蒂冈藏明本条幅图与巴黎藏夹页图对比,发现两图细节亦有不同[注]例如,星官标示差异有20多处。。此外,“赤道南北两总星图”另有巴黎藏明本条幅图([3],页592—595),“黄道南北两总星图”另有梵蒂冈藏明本条幅图([3],页601—602),这两份条幅图与《恒星经纬图说》刊本内的图相比,只有尺寸上的差别,内容是一致的。至于黄道二十分星图,则未见刊本以外的其它形式。

3 基于计算机模拟的图表对比实证研究

在绘制技术方面,《恒星经纬图说》星图引入了西方的制图规范,与中国传统古星图相比有极大的差异;但在星象方面,《图说》仍旧沿袭了传统:绘图者命名星点、联合成象时,采用了中国本土的星象系统。为了探究《恒星经纬图说》中的星象变化,首先需要找到一个能代表传统星象[注]关于中国古代传统星象的基本概念及演化过程,可参考陈遵妫《中国天文学史》第二册。的参考系。

中国古代早期有甘氏、石氏、巫咸氏三家星官流传于世。三国时期,吴太史令陈卓汇总三家星官,整理出了一份相对完整的全天星官体系,包含283官共计1464星,成为规范,《晋书·天文志》称“以为定纪”。但陈卓的著作并未保存下来。到了隋唐时期,三家的观念已逐渐淡薄,唐人王希明作《步天歌》,创立了新的星象体制——三垣二十八宿,将全天星空分成三十一个区块,按区块描述各星官的星数、形态、相对位置等信息。自此直至明末,《步天歌》一直被当作描述星象的标准文献。目前我们所见到的中国传世古星图,基本上都属于《步天歌》体系,可以说,中国传统星象定型于《步天歌》[6]。

本文取潘鼐校订的《步天歌》([3],页185—193),以歌词文字为准,辅以明初姚广孝《天象玄机》[注]本文所用《天象玄机》为中国台湾的“中央图书馆”藏本。从姚广孝自序看,《天象玄机》成书于永乐四年(1406年);该本另一篇序则表明此书原本是禁书,其副本流落民间,天顺七年(1463)被徐有贞得到并收藏。潘鼐《中国古天文图录》中也收录了此图,亦可参考。内的三垣二十八宿星图图像及歌词为参考,作为传统星象的代表,以资对比。

在《崇祯历书》中,《恒星经纬表》是与《恒星经纬图说》相互配对的一卷。顾名思义,该卷是一个纯粹的数据表。它以十二宫为分段,依次记录每宫内的星点数据,包括星名、编号、是否为增星、五行特征归属、黄道经纬度、赤道经纬度以及星等。数据格式较为多样,例如黄道经度采用区域数值,每宫皆为0-30°,而赤道经度采用全局数值0-360°;纬度数据先记录绝对值,再以“北”或“南”指示正负号。

徐光启在《恒星经纬图说》文字部分反复强调“绘图、立表、测天三事悉皆符合”“一星一表,毫发难移,点缀既毕,自然肖象”。意即星空观测、星表记录、星图绘制这三项活动是一体的,彼此呼应。所以,理论上《恒星经纬表》与《图说》星图应是相生相成、完全等价的关系;我们可以使用《恒星经纬表》数据实现模拟绘图(即复原一份标准星图),从而验证制图者是否真正做到了据表绘图。事实上,我们发现星图包含的信息比星表要丰富许多;进一步对照图表细节,可以更直观地探究星图中缺失数据支持的部分,从而了解星图绘制过程中的细节处理。

因此,本文的研究方法分为两步:首先,使用Matlab软件编程模拟绘图,将《恒星经纬表》数据[注]暂且采用法国国家图书馆藏明本《恒星经纬表》数据。取故宫珍本丛刊《西洋新法历书》中的星表对比,发现坐标数据基本没有变动,但是星点命名有若干处改动,这对星官变化的解读有直接影响。转化成标准星图;其次,将标准星图、《恒星经纬图说》星图、传统星图同步对比,以星官为线索,考察图中的每一个细节。编程算法集中解决两个问题:(一)根据原始星表的数据结构和实际绘图需求,转换数据格式或重新编码;(二)编写或调用投影函数实现模拟绘图。

对于《恒星经纬图说》中的四种星图,本文将以“黄道二十分星图”为标本来考察星象变化。之所以选取“黄道二十分星图”,理由有三:(一)它没有版本争议;(二)与其他三种图相比,它的比例尺最大,且独有星点编号标记,便于看清楚细节;(三)《恒星经纬表》中,黄道坐标是一手数据,“黄道二十分星图”采用的正是黄道坐标体系,取二者做实证对比研究,最为直接。

理论上,《图说》的四种星图本应是一表所生、完全等价的关系,各图中的星点位置、星官形态应完全一致。但实际上,它们之间也有很多细节上的差异,不胜枚举。更甚者,“见界总星图”还有版本差异,非常复杂。这部分的详细内容,本文暂不展开。

另外,关于《恒星经纬表》的西方来源问题,前人已经有一些研究,且普遍认为这些数据是源于第谷的天文观测,以及在此基础上完成的星表。如孙小淳认为崇祯年间完成的星表和星图或许与格林伯格星表、拜耳星图有关联,并且也不排除受到后来传入中国的《鲁道夫星表》的影响[注]孙小淳,《崇祯历书》星表星图,自然科学史研究,1995,(4):323—330。近几年,韩国学者全俊赫(Junhyeok Jeon)等人根据现代的依巴谷星表分析了《恒星经纬表》的观测精度,以及其可能的西方来源,认为该表至少有两个不同的主要观测地。该研究也认为有八百多颗恒星的观测数据与第谷的工作有关,另有三百多颗恒星的观测数据则与开普勒的《鲁道夫星表》有关[注]Jeon, J., An Analysis on the Star Catalogues of the Joseon Dynasty (Cheongju: Ph.D dissertation, Chungbuk National University, 2016).。

4 星象变化:图像里的科学与粉饰

三垣二十八宿的分区体制,在中国恒星观测史上占有重要地位,在明末之前中国的古星表和星图大多以此为依据。自宋以后的中国古代传统星图[注]可参考陈美东先生主编的《中国古星图》。该书收录了大量存世的、具有代表性的中国古星图,尤以明代传统星图居多。,除了用来反推节气的中星图,大都直观地体现了三垣二十八宿的分区概念。《恒星经纬图说》引进的西方制图规范,对传统星图的三垣二十八宿分区制度有一定的冲击。直观地从图像上看,紫微垣、太微垣、天市垣,尚可通过星官连线而成的轮廓体现出来,但图中也并未标示此三垣的名称文字;而二十八宿的分区概念,随着黄道十二宫的引入,已经不便在图中直接体现。当然,二十八宿传统仍然根深蒂固,例如,星表数据在录入顺序上就很明显地突出了二十八宿的地位[注]《恒星经纬表》中的每一宫数据,都先从各宿录起,录完该宫内的所有宿星之后,再自北向南依次录入其它星官。。

本文考察星象变化问题时,将主要着眼于星官变化。其中,南天星空[注]关于南天星空的星表及星图溯源,可参考孙小淳《南天星空的发现——对欧洲和中国三份最早的南天星表的研究》、张兆鑫《<西洋新法历书>星表之源流》。的星象由于完全是舶来品,是中国传统星官系统中所没有的,是以不在本文讨论之列。

《恒星经纬图说》文本对星图中的星点形态记述如下:

诸图中星名位次,皆巫、咸、甘石旧传,各依旧图联合大小分为六等,各以本等印记分别识之。中虚者,旧疑非星,因称为气。今用远镜窥测,则皆星也。因恒时不见分异,姑为散圈以象之。其有位座如恒而星实未见,用青圈为识,与苍同色,明其无有之间也。凡若干星合为一座,各以数识之。本座之外复有余数,又不相联,则其附近之有测新星,表中各注经纬度分星名之下,称为增入者也。其不书数目者,无测之星,表中所未载也。[7]

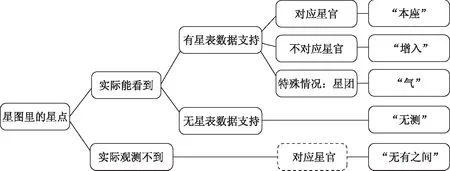

从这段文字看,作者表示自己保留了中国传统的星象,找到了相应的星名和位置,并标记了每一颗星的大小,分为六个星等。图上的星点分为以下五类:

(1)“气”:实际上不是单独一颗星,而是一个小星团,由于团内众星彼此距离很近,肉眼无法分辨,所以记成一个点坐标;

(2)“无有之间”之星:已经观测不到、但传统星官中一直存在的星,用圆圈标记出来;

(3)“本座”之星:能对应上传统星官的星,有名字,有编号,且相联成形;

(4)“增入”之星:在“本座”附近的散星,归到“本座”星官名下,加以编号,但是不会联结成形;

(5)“无测”之星:没有编号的散星,也没有观测数据,在星表里无记载。

这里已经明确表示,星图所包含的信息量比星表的要大:一些已经实际观测不到的星(“无有之间”之星),以及一些能观测到、但没有数据记录的散星(“无测”之星),都会出现在星图上。那么,这段描述是否属实?其次,这里描述的画星方案,对传统星官的保留有什么影响?

经过图表实证对比研究,我们发现:(一)原文的描述与实际相符,星表确实涵盖了“气”“本座”和“增入”这三类星,且与星图上的星点一一吻合;星图上则多出了“无有之间”和“无测”这两类星。(二)“无有之间”之星,是绘图者以一种变通的方式来保留传统星官形态的证据。尤其要注意的是,星图图例里的“增”,指代的即是“无有之间”之星,它与星表数据里用来指代“增入”之星的“增”,完全不是一个概念。另外,一部分“无测”之星,也被借以维持传统星官的形态。

4.1 据表绘图:星表与星图的严密对应

星表中记录了1356颗有星等的星,以及6个“气”,总共1362条数据。用程序对这批数据模拟绘图,与星图比对后,发现图上每颗星点的位置都画得非常准确,有少量星点标错了编号,但无伤大雅。由此可以认定:所有在星表里有记录的星,确实是严格按照坐标数据,用正确的方法,画到图中的,据表绘图之说成立。徐光启宣称的“图中各星所在度分,与立成表所载本星度分,各各符同,全无差失”[1],是可信的。

我们也可以看到当时采用的极为严谨的星点命名规则,以及该规则与星官概念的逻辑对应关系(见图1和表1)。所有记录在表的星点,按是否对应星官可分为两类。一、如果能对应到星官,也就是“本座”之星,则命名为“星官名+编号”,如壁宿一、奎宿六;在图上,这些星点之间有线条相串,构成星官图形,也就是所谓的联合成象。二、如果不对应星官,也就是“增入”之星,则采取“星官名+方位标记+编号”的命名方式,并在星表中标记“增”字。由于这些星是被就近分配到某个星官名下的,所以会在命名时用“东”“西”“南”“北”“内”“外”“中”“上”这些字眼,指出它与该星官的相对位置关系,并且编号从该星官“本座”总星数+1开始,例如:奎宿内十七、外屏南八、天苑东十七、少弼外九、阁道中七,等等。相应地,表现在星图上,这些星点独立散布,不会与其他星点相连。至于“气”星,则是星等为特殊值的情况,不影响命名和连线。

图1 星图、星表、星官的逻辑对应关系

星点分类命名规则联合成象在图上的标记(对应图例)“本座”星官名+编号是1~6等①①“增入”星官名+方位标记+编号+“增”否1~6等(同上)“气”气 “无测”/否一般为5等6等 “无有之间”/是增 ①“黄道二十分星图”未单独列出图例,核对星表时发现,这套图中的星等标记比较混乱:第2等和第3等的标记都是六角加芒;第2、第3、第4等星标记多有混淆。《恒星经纬图说》其它3种星图都单独画出了图例,彼此又不尽相同。可惜很多星点标记难以分辨,很难进一步探究。

但是星图上还有超出星表数据范围的星点:“无测”和“无有之间”这两类星。如果说有星表数据支持的星点象征着真实、科学、准确,那么“无测”之星,尚且可以认为是能在天空中看到、但限于精力顾不上测量坐标的一批星点,虽属真实但不够精确;可是“无有之间”之星,就是无中生有了。为什么无中生有?这与星官形态息息相关。

4.2 星官形态的调适

下面将针对星官形态具体阐述。

首先,根据《步天歌》歌词,并参考《天象玄机》星图,将传统星官罗列出来,得357个星官[注]这里星官数量看起来比文献中记载的283或300更大,但实际统计出来确实是这个数目。文献中的计数之所以少,应该是把三垣的轮廓(紫微十五星、太微十星、天市二十二星)、北极五星、北斗七星,甚至女宿十二诸国等等——这类每颗星都有独立命名的情况——计成了大星官,本文计数则拆解了这种从属关系。,共计1461颗星。以此为参考基准。

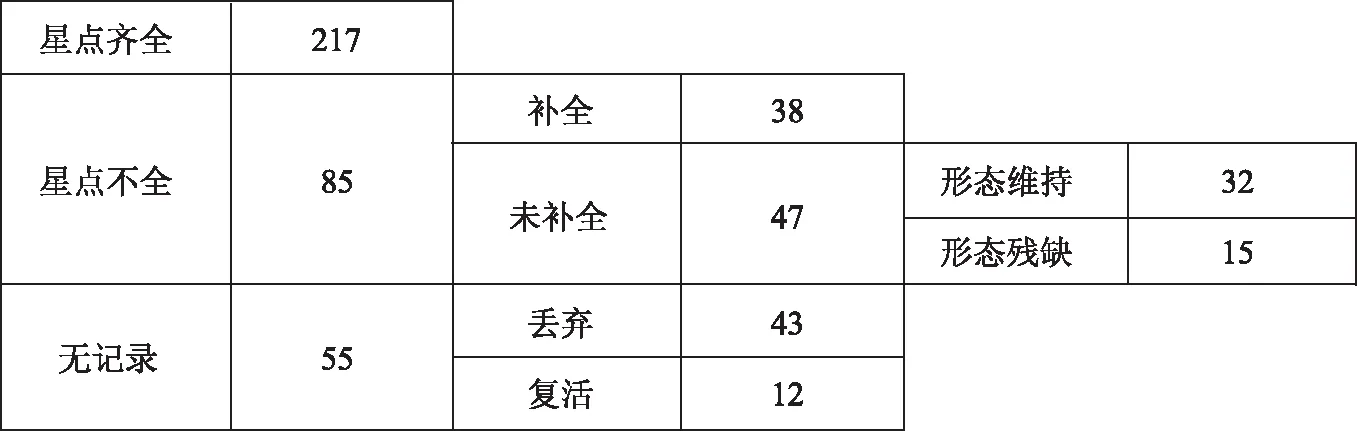

对《恒星经纬表》记录的“本座”之星数据进行统计,结果只有302个星官,共计933颗星。记录在案的302个星官中,又有85个星官的星点数量是不足的。所以,如果严格按照星表数据来绘图,那么357个传统星官中,完整保留下来的只有60%;剩下的要么残缺不全,要么完全消失。

如果星图真的如此据表绘制,那么流传千年的古老星象就会大幅度走样。一些星官基数较大,即使缺少了几颗,依然能基本保持形态,例如库楼、鳖、天钩、郎位等。但大部分星数不足的星官,都无法保持原始的形态,例如积卒、天弁、天渊、扶筐、九斿、华盖、五帝座、长垣、天纪等;昴宿、星宿、张宿、翼宿也会因星数不足,无法成象,尤以翼宿为甚。而那些在星表中无记录的星官,则将在图上完全消失,如折威、天乳、天龠、咸池、天庙、器府、大理、六甲、四势等。

然而,《恒星经纬图说》星图并没有呈现出如此剧烈的变革。至少,画在图上的星官,绝大部分都能呈现出与传统星官一致的形态。那么,星图绘制者是如何扭转乾坤,维持这些星官形态的呢?经过对比研究,我们发现当时的绘图者采用了以下三种处理方法。

方法一:无中生有,补画星点。

(1)补画“无有之间”之星

这种做法恰恰解释了“无有之间”之星的存在意义:给形态岌岌可危的星官,补充星点,保证构形。这类星点在图中以空心小圆圈标记(表1),其对应的图例名称为“增”。要注意的是,星表中亦用“增”字来标记“增入之星”,然而此“增”与彼“增”,完全不是一个概念。

“无有之间”之星“星实未见”[7],可以说,它是绘图者以自己变通的方式来保留传统星官形态的证据。

(2)借用“无测”之星

另一种补充星点的方案,则似乎更妥当一些:借用“无测”之星。“无测”之星同样未被录入星表,但从定义上看,“无测”之星是确实能被看到的,只是太小而已。

所以,星官表现在图上的实际形态,并不受星表中“本座”之星数量的限制:“无有之间”之星,被用来填缺补漏;一部分“无测”之星,也被拉拢过来辅助保全星官的构形。这种补充星点的做法,不仅让大批星数不足的星官维持原形,甚至也让一些已经无记录的星官起死回生,如阴德、亢池、司命、三公(天市垣内)、罚、座旗、斗、斛等。

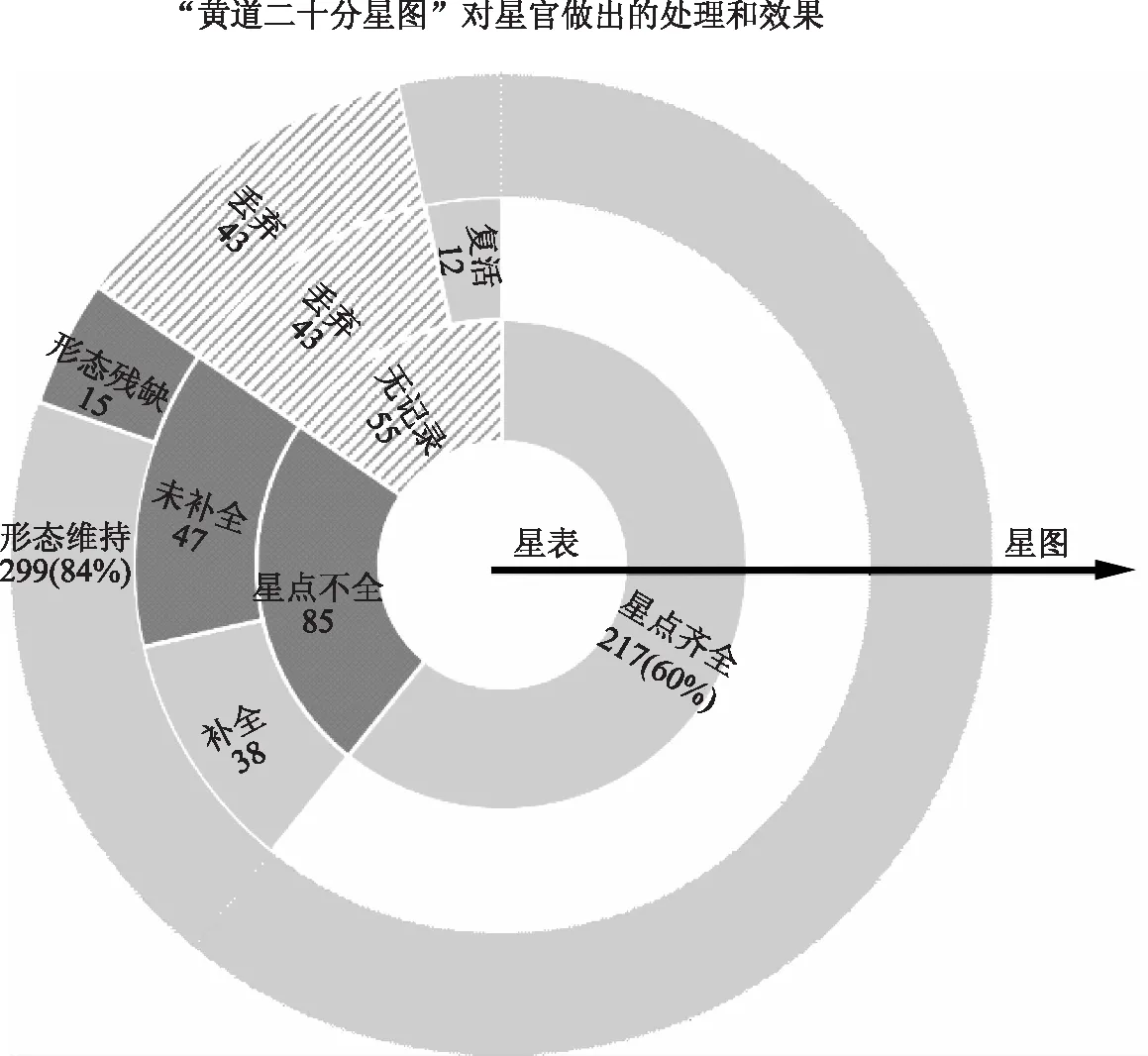

统计显示,星表中星数不足的85个星官,有近70%在“黄道二十分星图”中被或多或少地补画了星点;而星表未记录的55个星官,有12个在此图中被复活了[注]如果考察夹页“见界总星图”,则被复活的星官数量更多,有近半数。。星图上画出的传统星官星点总数,由此攀升至1100颗。如下表2。

表2 《步天歌》《恒星经纬表》、“黄道二十分星图”所含星官、星点数量对比

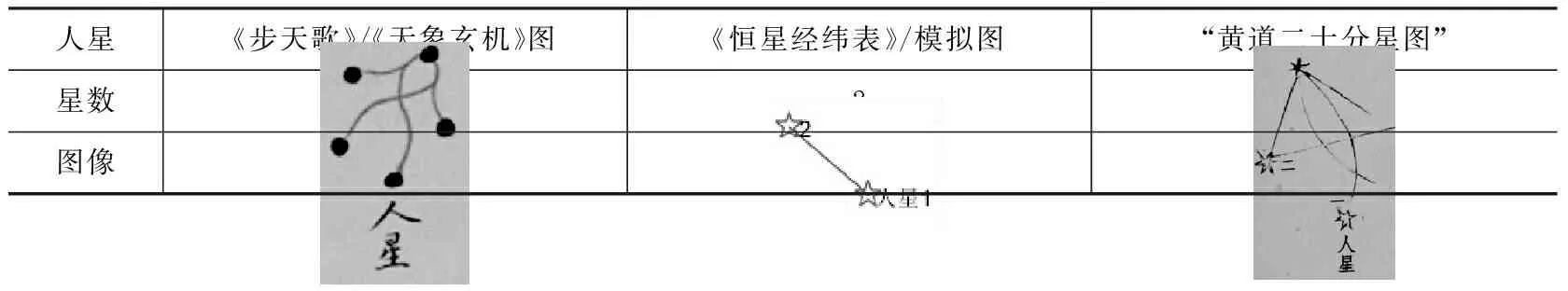

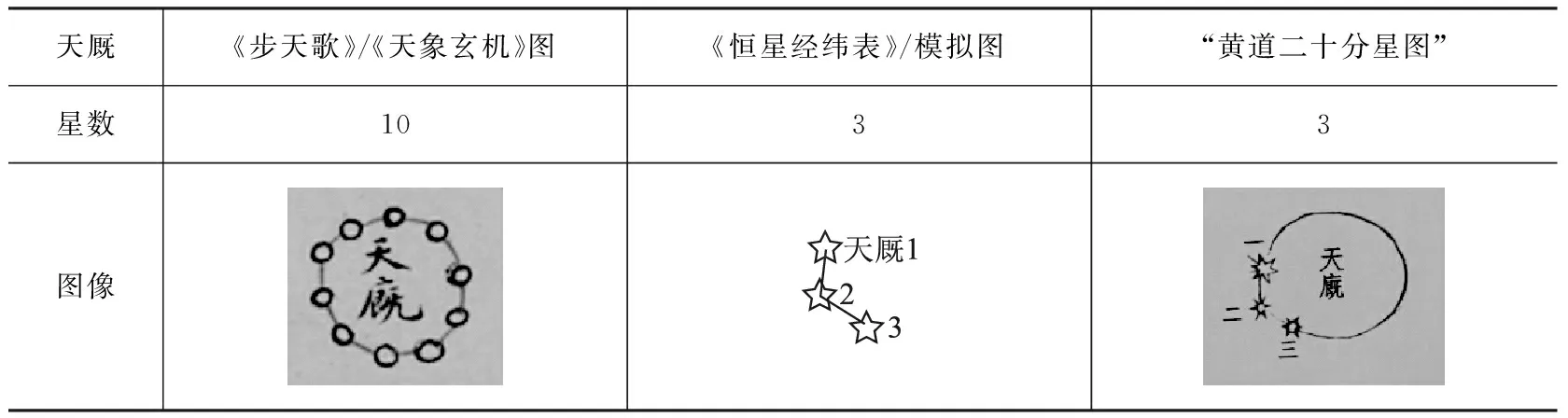

方法二:骨架犹存,聊胜于无。

并不是每一个星数不足的星官,都会补画星点。即使补画了星点,也不一定会补全。此时,一个有趣且有效的做法是补线——用线条来补充构形,如柱、九坎、扶筐、人星(见表3)、杵、臼等。这种方案对于原始形态为环状的星官而言尤其适用,如天钱、天厩(见表4)、天溷、青丘等。被补线的星官数量不多,总计在20个左右。

表3 人星:已借用一颗“无测”之星,星点仍未补全,继续补线维持星官形态

表4 天厩:通过补线维持星官形态

方法三:一星两用,混淆不清。

这种做法比较罕见,在“黄道二十分星图”中仅出现2例:车骑、鈇钺。具体表现为星表中记录的A星官的部分星点,在星图上被标记了B星官的字样。这种情况很可能并不是单纯的笔误[注]夹页“见界总星图”中有更多例,如顿顽、阳门、阵车、天桴、刍藁、离瑜、积水(北河旁)等。,而是牵扯到认星的问题,不同版本的星表、星图会衍生出不同的解读方案。

以上做法,最终目的是维持星官的原始形态。我们发现效果是显著的。经过绘图者的处理,在“黄道二十分星图”上,有12个星官被复活,38个星官被补全星点,32个星官虽然仍旧星点不全,但维持了形态。最终以残缺形态见诸于图的,只有15个星官;被彻底丢弃、未画到图中的,有43个星官。详见表5、图2。

表5“黄道二十分星图”星官被粉饰之统计表(以星官数量体现)

图2 星官被粉饰过程之示意图(以星官数量体现)

如此,最终能在星图中维持原始形态的星官,共计299个,其占传统星官总数(357)之比,由星表数据呈现出的60%,攀升至84%,成效显著。对比图2最内圈与最外圈可见。若考察“见界总星图”等,比例应会更高。

5 探源:星图改革中的不彻底性

以上结果可以看出,《恒星经纬图说》星图既遵循了据表绘图的科学理念,又似乎竭力保留传统星官形态,为此不惜牺牲图像的真实性,但这种保留传统的举措又做得不够彻底。徘徊反复,令人困惑。这种矛盾的心态,可以从《崇祯历书》文本中窥见一斑。

(1)《恒星历指》和《恒星经纬图说》的文本有矛盾,《历指》里面强调的一些原则,实际在绘图时并没有坚持。

首先,根据《历指》“叙目”篇的记载,为“免致烦乱”,“无测”之星是不会画到星图上去的:“此外微星,虽分明可见,而不在测数者,悉无增加”。但事实上,星图里画了“无测”之星,《图说》文字也对“无测”之星作了介绍。

其次,《历指》“叙目”篇里反复强调的求真求实之精神——“深论理,明著数,精择人,审造器,随时测验,追合于天而已”,在《图说》里并没有得到贯彻。例如,对于实际观测不到的星官,《历指》“叙目”篇写道:

至若旧图中,南天田、六甲、天柱、天床等,皆茫昧依希,不成位座;又如器府、天理、八魁、天廟等,按图索之,了不可得。其近处多有微星,或云昔之作者,牵合此星,缀辑成形,以补苴空缺。今欲依经纬度分联之,即非本像,因仍旧贯,则饰无为有,迹涉矫诬。倘令依图指陈,依法测验,将无辞以对,不得不废其名也。[1]

这段话的意思是,作者认为已经观测不到的那些星官,很可能是古人用附近的一些能见度较低的小星,牵强意会地画出的。如今既然要“追合于天”,就无法保留原象;如果仍然按以前的星象来画,那就是无中生有,涉嫌伪造欺骗,所以不得不干脆废弃这些星官。然而,到了《图说》一节,则赫然行文“其有位座如恒而星实未见,用青圈为识,与苍同色,明其无有之间也”,明确表示将在图上画“无有之间”之星,以求保持星官形态。星图上更是用“增”字图例来标识这些无中生有的星点,隐约有误导读者以此“增”为“增入”之星的倾向。

这种原则不定、前后矛盾的情况,令人疑惑。当时的改历者到底以什么标准,来决定是否保留一个残缺不全的星官,亦无从得知。或许,改历者主观上是倾向于求实的,但迫于维护传统星官星形的压力,不得不做一些折中的处理。

(2)导致这种矛盾的原因,可能是西方的选星规则(星分六等)在当时并没有获得根本性的认可。

本文开篇已有论述,古人在绘制星图时,会对漫天的星点进行选择。《恒星历指》第三卷第四题论“恒星有等无数”,其中第一章“恒星分六等”就详细介绍了西方星图对星点的选择标准。这套标准假定所有的恒星与地球的距离都相等,那么由恒星的视径就可推算恒星的直径,进而得到恒星体积与地球体积之比。根据原文描述,整理得算法如下:

其中θ为恒星视径,M为恒星与地球的距离,R为地球半径,且M设定为R的一万四千倍。在这种设定下,当算得的恒星与地球体积之比k值在68左右时,设为第一等;当k值在28左右时,设为第二等;当k值在11左右时,设为第三等;当k值在4.5左右时,设为第四等;当k值在1左右时,设为第五等;当k值在1/3左右时,设为第六等。这六个等级,就是挑选星点的标准。比第六等星更小的星点,就不予测量。当然,在今天看来,这种计算恒星体积的方法非常荒谬,但是古人在认知有限的情况下,做这种假设是不悖逻辑的,无可厚非。

我们暂且不论这种标准是否科学,只看《崇祯历书》的编撰者对它的态度。在介绍完星等概念后,作者辩道:

假令诸恒星之体实等,因其中更有远近不等,故见有大小不等。此中空界,安所用之?且小大彬彬,杂以成文物之理也。若何舍此而强言等体乎?七政恒星,远近大小,皆从视径视差,展转推测,理数实然,无庸不信。然而宏阔已甚,犹有未经测算,难于遽信者焉。况此远近等体之说,非理非数,则是虚想戏论而已,又谁信之哉![1]

这段文字是作者为“所有恒星与地球的距离相等”这个假设所作的辩护。他重点抨击了“所有恒星体积相等”这个对立假设,给出的论点包括:(1)如果假设“所有恒星体积相等”,那么恒星就有远有近,它们彼此之间就会存在没用的“中空界”;(2)有大有小才能成就事物之理;(3)“恒星体积相等”的假说没有“理”“数”支撑,是虚想戏论。

且不论这三点都有可驳之处,作者所维护的“距离相等”论,本身也还“犹有未经测算”,难以迅速取信于人,所以作者用稍弱的语气“无庸不信”来劝说读者。由此可以推测,西方的选星规则未必获得了时人的认同,至少是引起过质疑和争议的。也许这就是导致星图绘制原则不够坚定的因素之一。另外,陈遵妫在《中国天文学史》中提到,清代晚期的《仪象考成续编》[注]《仪象考成续编》源于道光年间的全天星表测定工作,成书于道光二十四年(1844)。这项工作已经完全由中国的钦天监官员担任,没有西方传教士参与。对恒星距离理论提出了反驳[8]。彼时,中国的学者已经正确地认识到恒星去地极远,因而没有周日视差,根本不可能直接求出其对地球半径的比例。这种对恒星知识的反思,或许在它初入中国的时候,就埋下了伏笔。

致谢本文写作中,中国科技大学石云里教授和褚龙飞副教授、中国科学院自然科学史研究所李亮副研究员不仅为本文提供了《崇祯历书》不同版本的原始文献,还为本文撰写提出了一些研究思路或修改意见,特此致谢。