作为元认知世系学观念在体质人类学研究中的呈现:一项知识人类学洞察

杜 靖,杜抱朴

“世系”(pedigree, or genealogy),几乎是每一个社会中都存在的现象,不论是父系还是母系,甚或两系。它的基本特征是根据血缘关系,通过排列顺序、世次分明地展示连续性的上下世代间的继承关系和横向而平等的兄弟、姐妹或房支关系。前者被称为直系(directly lineage);后者被称为旁系(collateral lineage)。每一个人都生活在自身社会中的亲属制度与氛围中,不论亲属范围的交往互动有多大,大多都清楚个人在世系结构中的位置。同时,寻找世系的归属感,[注]杜 靖:《四维归属感:重释当代汉人宗族建设——兼与钱杭先生讨论》,《探索与争鸣》2015年第4期。追溯自己的祖先及近亲,这类现象更是普遍存在于每一类型社会中。因而,自小生活在亲属体系社会及语言中的我们,便默会[注]1958年,波兰尼(M.Polanyi)在《个体知识》中提出了默会知识(tacit knowledge)概念。这一概念是对传统的实证主义将知识看成是完全客观的、静态的一种挑战。自近代科学革命以来,人们用客观主义的科学观和知识观来对待知识,认为知识都是明确的,可以表达的。波兰尼掀起了一场认识论的讨论。本文受惠于他的智慧。了一套世系学知识与观念。

世系学,是文化人类学、社会学和历史学等人文社会科学领域在考察亲属制度时所使用的一套理论。[注]钱 杭:《宗族的世系学研究》,上海:复旦大学出版社,2011年,第1~17页。但我们发现,在生物人类学研究中,包括古人类学、人类考古学和现代体质人类学,中外生物人类学家也在某种程度上参考了世系学理论,并在潜移默化中把它变为一种认识论层面的东西。本文的目的在于,考察世系学观念在生物人类学不同分支学科里的表现及其各自特点,并把它视为生物人类学家的一种元认知。所谓元认知,就是认知者(包括研究人员)不能在意识层面所能意识到的一种认知思路或观念,它往往隐藏在具体的研究观念或参考理论背后。是一种更为根本的“知识”世界模型。[注][美]海登·怀特:《元史学:十九世纪欧洲的历史想象》,陈 新译,南京:译林出版社,2004年,第1~594页。“知识”,即知之识之的意思,在本文中是一个动词。

为了便于读者理解,本文对使用的几个人类学概念略作说明。首先,正文中的生物人类学和体质人类学是同一概念,也可叫做人类生物学。即一门研究人类生物性的科学,它是相对于文化人类学(Cultural Anthropology)而言的一个概念,其英文形式为Biological Anthropology 或 Physical Anthropology,古人类学、人类考古学和现代体质人类学皆包括在内。古人类学(Paleoanthropology)主要是以古人类化石为研究对象的一门科学,它既可以从形态测量入手,也可以通过提取化石标本中的古DNA信息进行分子生物学分析,还可以通过研究现代人群的DNA信息去反推,但重点研究人类的起源及其与环境的关系。人类考古学是对历史时期出土人骨的体质研究的科学。与古人类学比较,它的研究对象是新时期以来出土的历史时期的古代人骨,而古人类学的考察对象,是旧石器及其以上时代的古人类遗骨标本,包括古猿类等的化石标本。现代体质人类学(Modern Physical Anthropology)是以现代活体为测量对象的一门科学,多以现代民族或族群为分析单位。[注]杜 靖:《体质、文化与历史——中国现代体质人类学研究中的观念问题》,载席焕久等《21世纪中国人类学的发展》,北京:知识产权出版社,2015年,第251~266页。

一、世系学观念关照下的古人类学研究

在古人类学领域,无论是测量形态的化石人类学还是研究基因的分子生物学,主要实践的是直系的研究观念。先拿中国的化石人类学来说,其主要表现在三个方面:

第一,任一子孙与其祖先之间都构成了一个直系性世系关联。祖先代表过去,子孙代表现在与未来。具体来说,在时间轴上,祖先排在前面,子孙排在后面。从20世纪20年代以来,在中国境内先后发现了一系列古人类化石,如内蒙古萨拉乌苏人、北京猿人、北京山顶洞人、四川资阳人、山西丁村人、湖北长阳人、广东马坝人、广西柳江人、云南丽江木家桥人、陕西蓝田人、云南元谋人、山西许家窑人、贵州普定穿洞人、陕西大荔人、辽宁金牛山人、安徽和县人、安徽巢县人、河北涞水人、湖北郧县人、江苏南京汤山人、北京田园洞人、河南许昌人、山西襄汾石沟人、湖南道县人等。此外,还在云南元谋郭家包、山东沂源土门骑子鞍山、湖北郧县梅铺、郧西神雾岭白龙洞等处,发现过一些比较零星的直立人或可能属于直立人的化石。在湖北长阳、辽宁庙后山、贵州桐梓岩灰洞和盘县大洞发现过一些比较零星的早期智人或可能属于早期智人的化石。在黑龙江五常学田村排水干渠底部、哈尔滨阎家岗(地表)、吉林安图明月镇石门山、辽宁喀左鸽子洞、沈阳庙后山东洞和建平、山西峙峪、曲沃朝阳西沟、陕西黄龙徐家坟山和长武(可能出自鸭儿沟)、甘肃泾川牛角沟、武山鸳鸯镇、山东新泰乌珠台、江苏丹徒蒋桥白龙岗莲花洞、浙江建德乌龟洞、福建清流沙芜狐狸洞、台湾左镇菜寮溪、广东封开河儿口峒中岩、广西来宾麒麟山、桂林广西师范学院附中校内宝积岩和广西荔浦、柳江土博甘前洞、柳州白莲洞、都安R5013号洞、田东定模洞、隆林祥播红岩山那来洞和隆林德峨一山洞等地,四川北川甘溪甘龙洞、宜木亚吧村、筠连镇州灯杆洞、奉节兴隆洞,云南昭通新田唐房过山洞、施甸姚关万依岗、宝山蒲缥塘子沟、昆明官渡鸡街子山南坡洞、呈贡三线水龙潭山第一、第二和第三地点、宜良九乡风景区张口洞、蒙自红寨马鹿洞、西畴仙人洞,贵州兴义猫猫洞、水城硝灰洞、六枝桃花山山洞、桐梓马鞍山山洞等地,发现比较零星的解剖学意义上现代的智人或可能属于解剖学上现代的智人化石。[注]杜 靖,吴新智:《中国人类化石的主要发现和理论贡献,《古生物学报》2009年第3期;杜 靖:《中国体质人类学史研究》,北京:知识产权出版社,2013年,第75~91页;刘 武等:《中国古人类化石》,北京:科学出版社,2014年,第1~376页。这些古人类有的生活在距今170万年前,有的生活在距今几十万年前,还有的生活在距今1万多年前。在古人类学家的心目中,它们构成了一个时间上的演化序列。[注]上述古人类化石出土标本地点并未严格按照古人类生存年代进行排列,特此说明。

第二,从一般世系学的观点来看,祖先代表过去,因而是落后和守旧的,而子孙代表现在与未来,因而具有先进性。但是,落后与先进性体现在祖先和子孙身上并非截然对立,否则就无法将祖先和子孙衔接和勾连在一起。当年步达生(D.Black)在研究北京猿人时,就使用了“进步”(progressive)与“守旧”(conservative)这样的概念。如他认为,中国猿人头骨为极普遍化(generalized)而有十分进步式头颅,而爪哇猿人为特殊化(specialized)而守旧式者。就中国猿人的下颚而言,步达生认为,所有中国猿人下颚具有新式猿人特征。其沿牙齿部分、与头骨接合部分,极与现代人相近;而牙床之下部分,则约与现代人不同;至缝合线部分,则颇为古式。[注]Black, D., Teilhard de Chardin, P., Young, C.C., and Pet, W.C.,“Fossil man in China:The Choutian Cave Deposits with a Synopsis of Our Present Knowledge of the Late Cenozoie in China”,Memoirs of the Geological Survey of China,Peiping:The Geological Surver of China,Series A, no.11,1933,pp.2~3,pp.105~109.

20世纪50年代,吴汝康综合分析了世界各地出土的人类化石后指出,尽管北京直立人的体质特征与现代人和现生大猿相比,其身体与现代人较为相似,但北京直立人、爪哇直立人、能人和南方古猿等,大多是人的身体上长着个似猿的脑袋,于是他提出了“人类体质发展的不平衡性”观点。即在人类进化中,由于手的使用而使手足发生了分化,脑以及脑的外壳头骨,是随着手的劳动、四肢的分化而发展起来的。因此,北京直立人头部还保留着很多原始的性质,现代人的脑是随着工具的制造和使用而扩大的。[注]吴汝康:《中国猿人体质发展的不平衡性及其对“劳动创造人类”理论意义》,《古脊椎动物与古人类》1960年第1期。20世纪60年代,吴汝康进一步确信,人类的各种重要特征不是同时起源的。他认为,从猿到人存在一个漫长的过渡阶段,在此阶段内,人类各种重要特征得以形成。具体而言,这个阶段从能够直立行走开始,直立行走使双手从支持作用中解放出来,便可能经常使用天然工具,以从事社会性的(广义的)劳动。在这个过程中,脑和语言器官、意识及其外壳——语言得到发展,制造工具是过渡阶段结束,也是狭义的劳动开始的标志。[注]李路阳:《吴汝康传》,上海:上海科技教育出版社,2004年,第138~143页,第157~158页。英国学者贝尔(de Beer)最早提出“镶嵌进化”理论,吴汝康把这种“镶嵌学说”(Morphological mosaic)[注]吴汝康:《古人类学》,北京:文物出版社,1989年,第33~34页。带入中国人类学,并在古人类研究中有所应用,[注]吴汝康,贾兰坡:《中国发现的各种人类化石及其在人类进化上的意义》,载郭沫若等《中国人类化石的发现与研究:中国猿人第一个头盖骨发现二十五周年纪念会报告专集》,北京:科学出版社,1955年,第39~52页。日后这一思路为中国人类学家所继承。中国的人类化石,在生物学分类上可以分为直立人和智人两个古生物种或时间种。就一些解剖学特征而言,吴新智就认为,在中国直立人和智人之间,存在“你中有我,我中有你”的现象。[注]吴新智,徐 欣:《探秘远古人类》,北京:外语教学与研究出版社,2015年,第137页。

这种交错或镶嵌现象,不仅存在于一个具体的标本身上,同样存在从元谋人到山顶洞人的序列标本中。正是借助这种交错与镶嵌,才能把中国境内出土的古人类标本连接成一个纵向的世系线。

第三,从直系世系学理论来说,子孙和祖先之间之所以能建立起系谱关联,是因为子孙身体里流淌着祖先的血液。换言之,子孙和祖先之间共享一种物质——血。这正是lineage[注]芮逸夫:“云五社会科学大辞典”《人类学》,台北:台湾商务印书馆,1980年,第111~112页。或descent[注]芮逸夫:“云五社会科学大辞典”《人类学》,台北:台湾商务印书馆,1980年,第315~317页。所包含的意思。古人类学家把“血”或“血脉”具体化解为若干体质变量来理解。比如他们认为,中国更新世人类的共同特征有:[注]吴新智:《中国远古人类的进化》,《人类学学报》1990年第4期;吴新智:《中国古人类进化连续性新辩》,《人类学学报》2006年第1期。颜面大都比较低矮、扁平,较欠前突;鼻颧角较大,颧骨额蝶突前外侧面比较朝向前方,在上方的额骨与在下方的鼻骨和上颌骨之间的骨缝,表现为大致水平的弧线,鼻梁较扁塌;眼眶基本呈长方形,其下外侧边缘圆钝;鼻腔前口与眼眶之间的骨表面平或微凹,不隆起;上颌骨颧突和颧骨上颌突的下缘呈弧形,上颌骨颧突的起点位置比较高;额骨与上颌骨、鼻骨之间的骨缝构成一条大致水平的弧线;脑颅前部都有或强或弱的矢状嵴(中晚期变弱),脑颅最宽部分在中三分之一靠近后部,额骨正中矢状线上最突隆处在下半段;上门牙的背面成铲型,即中央凹陷,两侧边缘隆起。这些特征在中国更新世化石中的出现率,远高于其他地区。尤其应该强调的是,这些特征综合出现于一个头骨的情况,在中国更新世很常见,而其他地区却很难见到。在直立人和早期智人阶段,印加骨在中国的出现率特高。这些共同特征的存在,表明中国的化石人类是连续发展的。如果某段时间的人类在这片土地上消失,以后从其他地区迁移来新的移民,人类骨骼的形态在不同时间段应该很难表现出如此多的共同之处。

1987年, 斯多金(Cann R., Stoneking M.)和威尔森(Wilson A.C.)提出“出自非洲说”(Out of Africa theory)。[注]Cann R., Stoneking M., Wilson A.C., “Mitochondria DNA and human evolution”, Nature, 1987, no.325, pp.31~36.“出自非洲说”的学者们用现代分子生物学手段提取现代不同种族(欧洲、亚洲、非洲和大洋洲)胎盘的DNA信息后发现:现代人类有一个共同的起源,即来自20万年前非洲的一位女性。根据《圣经》里的说法,人类最早的母亲叫夏娃。于是古人类学家就把20万年前非洲的这个女性叫做“夏娃”。这个假说认为,夏娃的后代,大约在13万年前走出非洲来到亚洲和欧洲。他们可能在非洲大地以外与当地的古人类有过遭遇,但由于两者归属同一物种,故不能杂交而产生后代。最后,来自非洲的人群取代了原来各地的古老人种。比如,欧洲的尼安德特人和中国等地超过13万年以上的古人类。[注]自夏娃假说产生后,许多分子生物学家从不同角度、用不同材料继续对现代人起源问题进行探讨。其中有把非洲祖先出现的时间从20万年前修改到14万年前的,那么,相应地现代人走出非洲的时间点也不再是13万年前,而修改为大约6万年前。参见吴新智,徐 欣《探秘远古人类》,北京:外语教学与研究出版社,2015年,第135页。那么,分子生物学家们是怎么按照母系推算出来的呢?因为他们主要依据的是DNA中的线粒体。

精子进入卵子形成受精卵,其实不是全部都进入卵子之中:只有头部进入,而尾巴留在外面,不参与受精过程。而线粒体藏在精子的尾部中,所以下一代得自父亲的遗传物质只包括精子头部的细胞核,不包括父亲的线粒体。也就是说,子女的线粒体来自母方,与父亲无关。[注]吴新智,徐 欣:《探秘远古人类》,北京:外语教学与研究出版社,2015年,第134~135页。

仔细琢磨分子生物学家的思路,使用的也是子孙与祖先共享某种物质,即“血”这一观念。在他们看来,非洲是一个血库,全球各地人类都分享了这个血库里的“血”。[注]杜 靖:《中国体质人类学史研究》,北京:知识产权出版社,2013年,第279~288页。在根本上,即认识论意义上,两种学术的思路是一致的。

而之前,即1984年,沃波夫(Milford H. Wolpoff)、吴新智和桑恩(Alan G. Thorne)联合提出了“多地区进化假说”(Multiregional theory),主张世界上四大地区的现代人的来源,都与该地区更古老的人类不可分割。[注]Milford H.Wolpoff, Wu Xinzhi, Alan G.Thorne, “Modern Homo sapiens origins: A general theory of hominid evolution involving the fossil evidence from East Asia”, In Fred H. Smith, Frank Spencer, eds., The Origins of Modern Humans, New York: Alan R.Liss, 1984, pp.411~483.具体而言,东亚现代人主要来自中国古人类,澳洲土著人群的祖先主要来自印度尼西亚的爪哇,欧洲现代人的祖先是尼安德特人,其证据主要来自对化石形态的比对。另外,这几个人种之间有过一定程度的基因交流,于是他们维系在一个多类型的物种内。[注]吴新智,徐 欣:《探秘远古人类》,北京:外语教学与研究出版社,2015年,第137页。

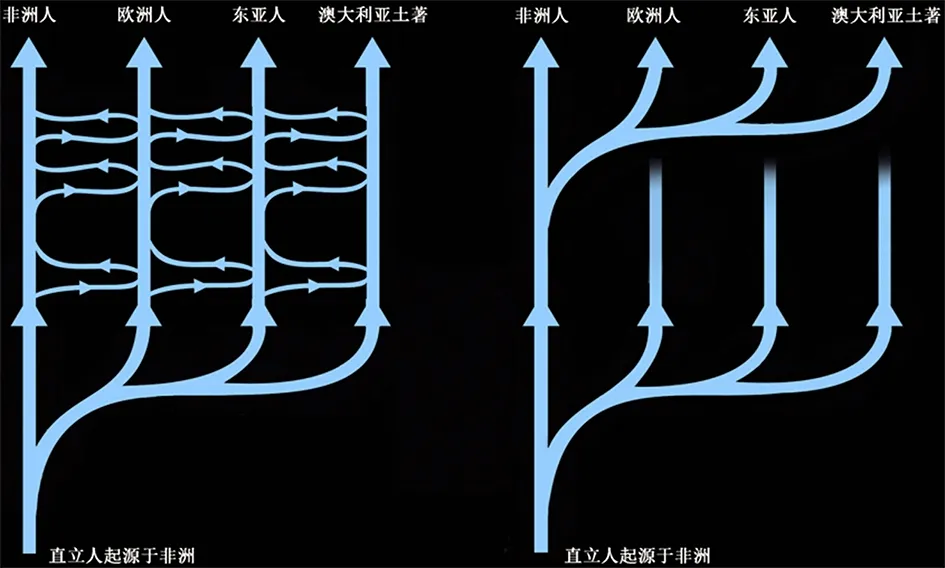

不论两种学说怎么争论,他们均用了直系的理论思维方式是无疑的。作为争论一方的吴新智,曾对两种学说绘制过一个图谱,从这个图谱里可以看出其直系思维的认知原型:

图1:左为多地区连续进化假说,右为夏娃假说[注]吴新智,徐 欣:《探秘远古人类》,北京:外语教学与研究出版社,2015年,第133页。

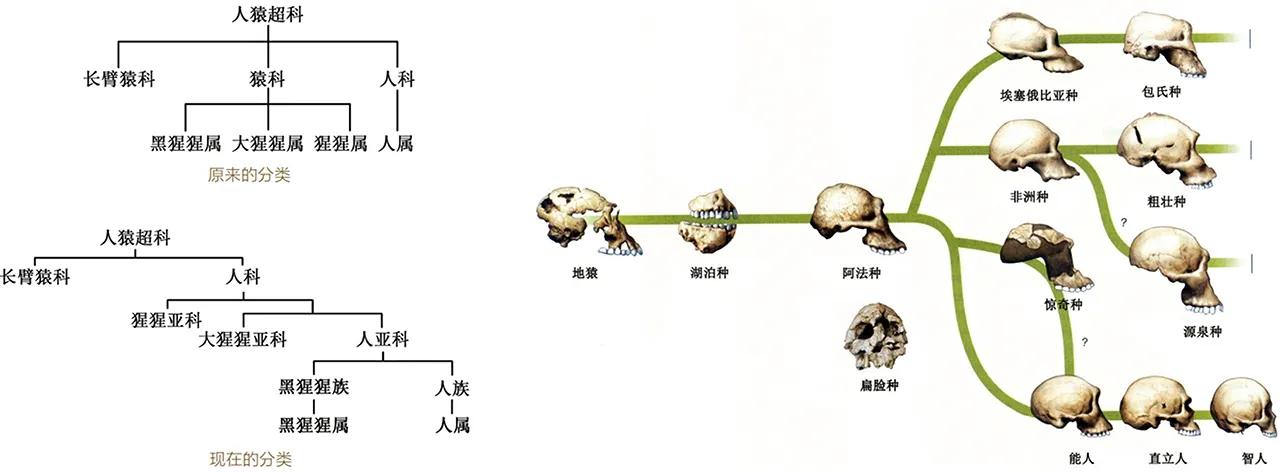

但需要说明,如果考虑灵长类的研究,那么,古人类的研究除了直系的追溯外,也涉及旁系或旁枝的研究。比如,人科和猿科就是彼此互为旁系。古人类学家往往会绘制出世系树。所以,旁系的亲属观念也进入了体质人类学家的研究过程中。具体可参看下面两张图:

图2:人猿超科谱系[注]吴新智,徐 欣:《探秘远古人类》,北京:外语教学与研究出版社,2015年,第15页。 图3:南方古猿的谱系与人属的关系[注]吴新智,徐 欣:《探秘远古人类》,北京:外语教学与研究出版社,2015年,第57页。

二、种系研究观念想象下的人类考古学

人类考古学,是指对历史时期出土人骨的体质研究。[注]近年来,朱泓提出用“考古人类学”来表示。但这一提法并不为国内体质人类学界所认可,因为国际文化人类学界用它来指示从文化人类学角度对“考古与社会关系”的研究。考古人类学,同语言人类学、宗教人类学这些文化人类学分支学科命名的方法相同,它们并不是体质人类学的一门。考虑到这一层原因,本文沿用杨希枚先生的“人类考古学”一说。20世纪以来,这一领域盛行的研究方法是种系考察。每出土一处人骨,人类学家必然要追问的问题是,它或它们归属哪个人种,并在不同的人种系统里给出一个恰当位置。诚如杨希枚所云:“现代科学,尤其是人类考古学的研究,却指示我们前代的人类遗骨,纵是远古百万年前的北京人化石骨骼,也可以提供以溯论其所属种系的具体基础。”[注]杨希枚:《河南安阳殷墟墓葬中人体骨骼的整理和研究》,载中国社会科学院历史研究所,中国社会科学院考古研究所《安阳殷墟头骨研究》,北京:文物出版社,1985年,第21~44页。伴随着我国现代考古事业的推进及各地大量历史时期人骨的出土,相当数量的科研成果业已问世。其中,许多研究报告或论文在发表时都冠以“种系”字样。[注]这些成果如:杨希枚:《卅年来关于殷墟头骨及殷代民族种系的研究》,载中国社会科学院历史研究所,中国社会科学院考古研究所《安阳殷墟头骨研究》,北京:文物出版社,1985年,第4~20页;韩康信,潘其风:《殷墟祭祀坑人骨的种系》,载中国社会科学院历史研究所,中国社会科学院考古研究所《安阳殷墟头骨研究》,北京:文物出版社,1985年,第82~108页;韩康信:《焉布拉克古墓人骨种系研究》,载韩康信《丝绸之路:古代种族研究》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2009年,第147~217页;韩康信:《山普拉古代人骨种系问题》,载韩康信《丝绸之路:古代种族研究》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2009年,第256~276页。我们试拿安阳殷墟出土的人骨研究为例来分析其思路。之所以选择安阳殷墟骨头的研究为例,实因为它是世系学的观念在中国现代人类考古学上最先应用且颇具典型的领域。

1928年至1937年,中央研究院史语所考古学组在傅斯年、李济、梁思永、董作宾等人带领下,对河南安阳境内的殷墟遗址进行了多次大规模发掘。其中,在西北岗区和大司空村殷墟西区出土了约500具人骨,以及大量带文字的甲骨、青铜器、陶器、骨器、玉器、车马及饰件。这些人类遗骨遗物,近90年来吸引了无数考古学家、人类学家、古文字学家、历史学家和艺术文化史学者。在研究的过程中,他们的头脑里有一个挥之不去的问题:殷商王朝及其文化的缔造者究竟是何人种?是古代文献记载中的“华夏”“东夷”,还是“西戎”?是一个同种系的(homogeneous),抑或异种系(heterogeneous),即包括若干种族类别而由殷王统治的一个大族群?如果属于后者,那又该具体包括哪些种系?[注]杨希枚:《河南安阳殷墟墓葬中人体骨骼的整理和研究》,载中国社会科学院历史研究所,中国社会科学院考古研究所《安阳殷墟头骨研究》,北京:文物出版社,1985年,第21~44页。正是带着这样的问题,中外体质人类学家争论了30余年(从20世纪50年代初到80年代初),但至今未有定论。

具体引发争论的是西北岗组的约400具头骨。一派认为,西北岗组头骨虽大部分属蒙古人种成分,但可能包括其他种系成分;另一派认为,他们纯属蒙古种系。前一派的学者有李济、科恩(C.S.Coon)和杨希枚;后一派的学者有特纳(C.G.Turner Jr.)、豪威斯(W.W.Howells)、张光直、韩康信和潘其风。

1942年,吴定良测量了160余具西北岗头骨的7项指标。20世纪50年代,李济利用这批测量数据发表了《安阳侯家庄商代颅骨的某些测量特征》。英国人类学家和生物统计学家皮尔逊(Karl Pearson)所订的同种系头骨的变差值(头骨长宽指数的平均标准差)为2.68,大于2.68为异种系,小于这个数值为同种系。对吴定良所留下的测量数据进行统计,发现西北岗头骨长宽度指数的变差值为3.95,据此,李济认为,该组头骨可能是异种系的头骨(heterogeneous group)。同时,他也认为,西北岗组头骨类似史前甘肃和现代华北人头骨,具有步达生所谓的“东方特征”(Oriental peculiarity)。[注]Li Chi, “Notes on some metrical characters of calvaria of the Shang Dynasty excavated from Hou-chia-chuang, Anyang”, Annals of Academia Sinica,no.1,1954, pp.549~558.同一年度,美国人类学家科恩在《人类故事》一书中披露:殷墟头骨似属白种、黄种或黄白混血种,或迄今还难确言其种系的族群的头骨。[注]Coon, C.S., The Story of Man,New York: Alfred A.Knopf,1954, pp.331~332.他当时仅是根据一帧照片做出的判断。1957年,科恩到达台湾,参观了部分殷墟骨头,并测量了其中8具。次年发表《环球人种览游》说:“(殷墟骨头)分属于三种不同的形态,即现代华北人群的长头型,厚重的类似蒙古人的宽头型,和另外两具北欧人的头骨,但又带有铲形门齿……这批无比重要的材料……很可能说明中国历史的黎明时代,华北平原曾经存在过体质差异很大且属多元性的族群。”[注]Coon, C.S.,An Anthropogeographic Excursion Around the World,Human Biology,vol.30, 1958, pp.29~32.1965年,科恩在《现生人种》一书提到安阳殷墟人骨时指出:“其中至少有两具女性头骨的眼眶和鼻骨部分显示类高加索人种的特征。另外几具属宽头的且夸张性的类蒙古种,类似现代布里亚特人的头骨。余下的则是中头型的而面孔比较长扁的一般华北人的形态。”[注]Coon, C.S., The Living Races of Man,New York: Alfred A.Knopf,1965, p.133.但下最大功夫来论证这批头骨是异种系的学者,为中国人类学家杨希枚。

在3名助手和1名技工帮助下,杨希枚用6年时间对400多具骨头进行了测量,测量的内容从初期的34项到119项。他从三个方面来查识殷墟人骨的种系归属问题。第一,从埋藏学(墓葬情况)和甲骨文字记录入手,对人骨分类有个大致印象。西北岗的头骨没有体骨伴存,当年史语所考古组的专家认为是“人头葬”,即用斩首的人骨殉葬。他们推测,这些殉葬的头骨可能有3个来源:1.殷王朝对外征战时俘获的异国族属,或者直接从战场上带回的敌首。胜利凯旋,向先王告捷,且炫耀武功,因此殉葬。若是俘虏,可能在宗庙或王墓前砍首祭葬;2.殷王朝统治下的罪犯或奴隶,而奴隶中当包括异国的俘虏;3.殷先王生前宠幸的陪臣,甚至宗属。根据这些意见,杨希枚推论说:

总之,我们要可指出西北岗区殷代头骨出土的殉葬小墓……中的殉葬者(或其头骨)果非殷王朝的族嗣或人民而应属异国俘属,也可能非属同一族群;除非殷王朝的周边仅有一个族群。事实上,就殷文所载,与殷王朝有征战关系的族群,除羌人以外,更有许多方国族类,如鬼方、人方等,不烦枚举。因此,我们多少有理由来推想西北岗人头葬中的头骨应可能分属若干不同族类。[注]杨希枚:《河南安阳殷墟墓葬中人体骨骼的整理和研究》,载中国社会科学院历史研究所,中国社会科学院考古研究所《安阳殷墟头骨研究》,北京:文物出版社,1985年,第29页。

第二,他从骨骼测量学和生物统计学角度进行推测,具体从头骨指数的变异情况(the variability of cranial index)、头骨的长和宽度的变异性,且参考不同种系的头骨各种指数的平均标准差,得出结论说:“根据上述的比较,我们也许可以推论西北岗组头骨应代表一个异种系的族群,而且头骨指数的离势(variability)较大于头骨测量的离势。”[注]杨希枚:《河南安阳殷墟墓葬中人体骨骼的整理和研究》,载中国社会科学院历史研究所,中国社会科学院考古研究所《安阳殷墟头骨研究》,北京:文物出版社,1985年,第32页。第三,他根据头骨的形态类型进行推论,即从骨骼形态类型的差异上求解种系。这种分类是一种“将头骨比头骨”的直接分类,而分类的标准则是已知各种系族类头骨的整个形态结构。从认识论角度讲,先是在科学家的头脑中有个大致印象或模型,之后科学家用这个模型对标本进行先期的套观。具体而言,杨希枚将西北岗头骨分成5大类:1.古典类蒙古种类型,主要是布里亚特和楚克奇人的头骨;2.海洋类黑人种类型,本类头骨与海洋类黑人种如美拉尼西亚人、巴布亚人头骨颇为类似,但作者又云“本类西北岗头骨中兼有大陆与海洋类黑人种系的头骨,也或非不可能”,而总体上属于尼格罗种系;3.类高加索种类型;4.类爱斯基摩人种型;5.“小头小脸”型,本类型西北岗头骨究竟应属于某一种特殊种系或族类,还是上述四类中某一类之女性头骨,杨氏不敢武断。他最后作结论说,就形态而言,西北岗组头骨似乎是一组多态或多类型的头骨。[注]杨希枚:《河南安阳殷墟墓葬中人体骨骼的整理和研究》,载中国社会科学院历史研究所,中国社会科学院考古研究所《安阳殷墟头骨研究》,北京:文物出版社,1985年,第34~35页。显然,杨氏的分类带有很大的主观性,这一点他自己也意识到了。

现在再来看同种系说的情况。

1979年,特纳根据殷墟西北岗组和亚洲、美洲族群的齿系形态结构的类型频率,分析了齿系类型与人种系统演化的关系。他认为,西北岗头骨齿系近似现代华北人齿系,均源于华北蒙古人种,而不关乎其他人种。[注]C.G.Turner Ⅱ, “Sinodonty and Sundadonty: A Dental Anthropological View of Mongold Microevolution, Origin, and Dispersal into the Pacific Basin, Siberia, and the Americas”, Symposium on Late Pleistoncend and Early Holcene Cultural Relations between Asia and America,ⅪⅤ Pacific Science Congress, Khabarovsk, USSR,1979,p.ⅪⅤ.此文献由美国阿里桑那大学人类学系提供。1979年,豪威斯根据40多具西北岗组头骨的12项测量指标,与中国旧石器时代、新石器时代、现代华北和华南人的多组材料比对,撰写了《中国民族起源》一文。其主要观点是:1.原蒙古人种可能演化自更新世晚期比北京猿人晚的古人类祖先;2.新石器时代龙山文化早期和仰韶文化期的头骨形态均类似中国人;3.青铜器时代的西北岗组头骨与新石器时代及现代华北人头骨无重大差异。杨希枚分类的各分组头骨亦然,应代表殷代本然的中国民族,而属于蒙古人种。[注]W.W.Howells, “Origins of the Chinese People: Interpretations of the Recent Evidence”,in David N. Keightley and Noel Barnard eds.,The Origins of Chinese civilization,Berkeley:University of California Press, 1983, pp. 297~319.张光直在《商代文明》一书中,引用豪威斯的见解,也主张西北岗组头骨是同种系的。然而,对杨希枚的研究成果提出最大批评的是韩康信和潘其风的研究。

除了带到台湾的那批骨头外,中国大陆自1950年至1975年间又陆陆续续出土了一批安阳殷墟头骨,出土地点凡6处,可供测量观察的完整及部分完整头骨共84个,其中男性55个,女性29个。韩康信和潘其风对这批材料进行了研究。从头骨形态来判断,殷代中小墓头骨的非测量形态特征的蒙古人种的性质较为明显。无论用颅长、宽和颅指数标准差,还是用平均标准差百分比方法来估量,殷代中小墓组头骨至少在形态类型上比祭祀坑组头骨更可能接近同种系。韩、潘二位从各方面进行了比较,如,“与现代亚洲蒙古人种各类型比较”“与殷代祭祀坑(杨希枚测量的西北岗的)头骨组比较”“就平均值与史前、现代华北组和仰韶组作比较”“殷代中小墓组与其他组之间的α值和种属亲缘系数值比较”“平均组差均方根值比较”等,最后得出结论说:殷代平民的体质与现代东亚蒙古人种类型比较接近,而在殷王族成员的体质形态上可能混合有某些北方蒙古人种的特点。[注]韩康信,潘其风:《安阳殷墟中小墓人骨的研究》,载中国社会科学院历史研究所,中国社会科学院考古研究所《安阳殷墟头骨研究》,北京:文物出版社,1985年,第50~81页。之后,韩康信、潘其风又利用了杨希枚测量的西北岗组头骨的数据,利用相同的思路,对杨希枚的结论逐条进行检思。他们的最终结论是:殷代祭祀坑头骨并不是由三个或两个大人种成分组成的,实际上更为可能是由蒙古人种主干下的类似现代东亚、北亚和南亚种系组成的一大组头骨,其中仍以接近东亚类型的占多数。体质上这种多种类型,可以用殷人同四邻方国部落的征战中俘获了不同方向来的异族战俘来解释。殷人要征伐邻族,首先要征服最近邻的民族,他们在体质上显然应该相同,这可能是造成祭祀坑人骨中,仍以东亚类型占多数的主要原因。[注]韩康信,潘其风:《殷墟祭祀坑人头骨的种系》,载中国社会科学院历史研究所,中国社会科学院考古研究所《安阳殷墟头骨研究》,北京:文物出版社,1985年,第82~108页。应该说,韩康信和潘其风的这项再思考,比起先前的多元异种系解说和同种系解说都向前迈进了一步。因为,比起多元异种系解说而言,其强调的单元内多类型,而非多元族类(蒙古人种、尼格罗人种和高加索人种);比起同种系说而言,他们发现了同一种系内部存在几个亚类。

通过上述考察,不论是异种系说研究还是同种系说研究,研究者所采用的研究思路均是“种系”的思考概念。即研究者已事先知晓不同种系的体质特征,然后再根据所测得标本的数据来判断其合乎哪一种系,并将其安排或归属在某一种或数种族类中。

三、“兄弟比较与联合”认知模型下的现代体质人类学

聚类分析(cluster analysis)是一组将研究对象分为相对同质的群组(clusters)或类似的对象的统计分析技术。限于篇幅,这里只讨论大家最常用的二元聚类分析。

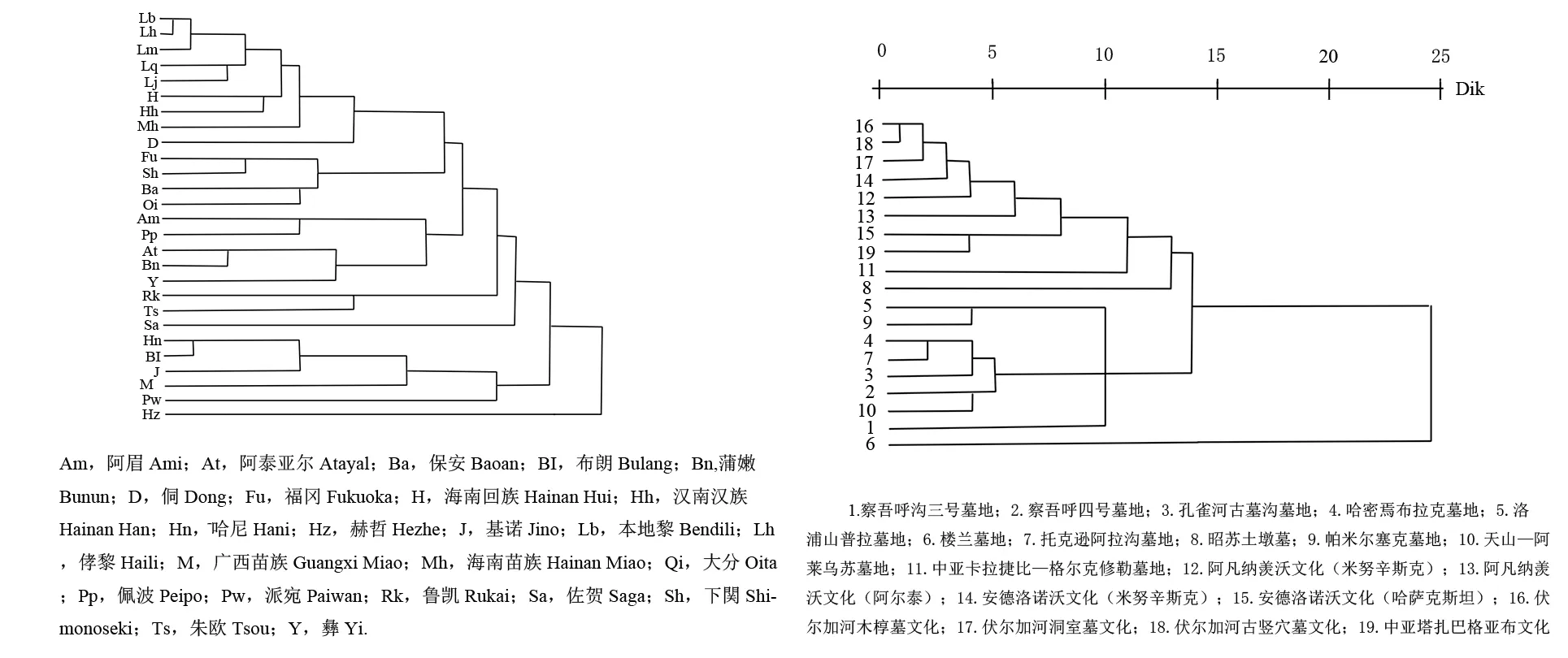

二元聚类研究方法自20世纪70年代末期至80年代初期进入了我国体质人类学研究领域。中日联合开展的关于海南岛少数民族体质考察,可能是首次应用了这一方法。从已发表文献信息看,这方面的成果首次出现在1982年的《人类学学报》创刊号上。在这篇文章中,他们进行了两次聚类分析,既对岛内黎族4个支系之间进行聚类分析,也将岛内黎族与我国其他族群(壮族、布依族、朝鲜族、藏族、维吾尔族、彝族、蒙古族和瑶族)进行了遗传距离分析。[注]张振标,张建军:《海南岛黎族体质特征之研究》,《人类学学报》1982年第1期。之后,由这类分析技术所完成的学术成果不断发表在《人类学学报》上。而1993年出版的专著《海南岛少数民族人类学考察》,是对上述所提及的关于中日联合考察成果的一次集中展示与验收。其中辟有专节以讨论“海南岛诸民族的聚类分析”。下面就以这一节内容来分析该方法所包含的分析思路。

从大的框架来说,该书先就海南岛内诸民族进行了聚类分析(以欧式距离为度量,用最短距离法进行聚类),之后又对岛内外群体进行了聚类分析,每一种均分性别进行比较。就前者而言,该书对海南岛所测得的人体数据(涉及44个项目)进行了两种组合的聚类分析:一种是把黎族的5个支系看作5个群体和苗族、回族、汉族一起做8个群体的统计;另一种是把5个黎族支系合并作为一个民族单位与海南的其他民族(回、汉、苗)进行统计。在与岛外民族进行聚类分析时,研究者把不同地理空间的族群先行聚类。比如,把海南岛群体聚在一起,日本的群体聚在一起,台湾的群体聚在一起,中国西南人群聚在一起,北方的赫哲族单成一体。就男性而言,他们发现:海南岛类群和日本类群聚在一起后,组成的新类群再和台湾类群聚在一起,其组成的新类群再与中国西南类群聚在一起,最后才是与中国北方的赫哲族聚在一起。[注]吴汝康等:《海南岛少数民族人类学考察》,北京:海洋出版社,1993年,第28~42页。

图4:海南岛内外群体男性21项人体测量聚类图[注]吴汝康等:《海南岛少数民族人类学考察》,北京:海洋出版社,1993年,第35页。 图5:察吾呼沟三号、四号墓地头骨组与周边地区古代居民聚类图[注]韩康信:《丝绸之路古代种族研究》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2009年,第337页。

从思维方式来看,二元聚类分析有3个特点:(1)聚类的对象宛如兄弟或姊妹一样是平等或对等的;(2)把认为是血缘或遗传距离最近的进行合并或聚类;(3)可以在多重层级上进行聚类分析。就上文所举案例来说,这种多层级聚类分析遵循的是由小到大的逻辑,逐层比对与类聚。聚类分析的目的是观察不同族群的遗传距离远近,而非寻找源头。

聚类分析不仅运用在现代体质人类学领域,也被运用于人类考古学之中。韩康信说:

聚类分析的基本思想是从一批样品的多个观察指标中能够度量样品之间或指标之间的相似程度或亲属关系的统计量值,组成一个对称的相似性矩阵,在此基础上,进一步寻找各样品(或变量)之间或样品组合之间的相似程度,并按相似程度的大小,把样品(或变量)逐一归类,关系密切的归类聚集于一个小的分类单位,关系疏远的聚集到一个更大的分类单位,直到所有样品(或变量)都一一聚类完毕,形成一个亲属关系的谱系图,直观地显示分类对象之间(个体或指标)的联系或差异程度。[注]韩康信:《丝绸之路古代种族研究》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2009年,第334页。

在研究新疆察吾呼沟三号、四号墓地头骨组时,韩康信便与周边地区出土的古代居民的骨头进行了聚类比较。[注]韩康信:《丝绸之路古代种族研究》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2009年,第334~337页。这些周边地区的古代居民分别是:孔雀河古墓沟墓地人骨、哈密焉布拉克墓地人骨、洛浦山普拉墓地人骨、楼兰墓地人骨、托克逊阿拉沟墓地人骨、昭苏屯墩墓地人骨、帕米尔塞克墓地人骨、天山—阿莱乌孙墓地人骨、中亚卡拉捷波—格尔克修勒墓地人骨、阿凡纳羡沃文化(米努辛斯克)人骨、阿凡纳羡沃(阿尔泰)人骨、安德罗诺沃(米努辛斯克)人骨、安德罗诺沃(哈萨克斯坦)人骨、伏尔加河木杶墓人骨、伏尔加河洞室墓人骨、伏尔加河古竖穴墓人骨和中亚塔扎巴格亚布人骨。

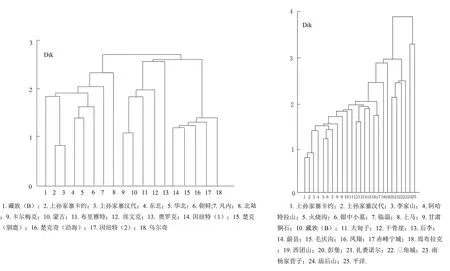

在研究青海大通上孙家寨墓地人骨时,分别与青铜—铁器时代若干组人骨和现代周边相邻地区的诸族群体质进行了聚类分析。[注]韩康信:《丝绸之路古代种族研究》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2009年,第404~414页。涉及青铜—铁器时代的人骨有李家山人骨、阿哈特拉山人骨、火烧沟人骨、殷中小墓人骨、临淄人骨、上马人骨、甘肃铜石人骨、藏族(B)人骨、大甸子人骨、千骨崖人骨、后李人骨、蔚县人骨、毛庆沟人骨、凤翔人骨、赤峰宁城人骨、焉布拉克人骨、西团山人骨、彭堡人骨、扎赉诺尔人骨、三角城人骨、南杨家营子人骨、庙后山人骨和平洋人骨。现代周边人群涉及的地点有东北、华北、朝鲜、凡纳、北陆、卡尔梅克、蒙古、布里亚特、埃文克、奥罗克、因纽特(1)、楚克奇(驯鹿)、楚克奇(沿海)、因纽特(2)和乌尔奇。从所比较的对象而言,有的地域范围相对小,有的相对广阔。最小聚类分析单位是遗址点,中间的是族群,最大的涉及某一地域。

图6:上孙家寨墓地人骨与现代周邻地区组聚类图 [注]韩康信:《丝绸之路古代种族研究》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2009年,第408页。 图7:上孙家寨墓地人骨与青铜—铁器时代各组聚类图[注]韩康信:《丝绸之路古代种族研究》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2009年,第409页。

相比较而言,聚类分析侧重于横向的比较,其原理同系谱学中的旁系联合。下图是晋南沁水流域唐代诗人柳宗元一支后裔的碑谱:

图8:1550年柳遇春刻《柳氏祠堂宗支图碑记》[注]杜 靖:《明代品官家庙制度在山西的礼仪实践——给David Faure教授的一个补充和对话》,《地方文化研究》2017年第1期。

以这张图上的最下一排的几个带“春”字的人来说,他们都是高祖柳森的后人。修谱人是柳遇春,修谱时是自下往上追溯而成的。在这个往上追溯的过程中,先是新春、初春兄弟俩聚类至柳大濩;富春、寿春、时春3个兄弟聚类至柳大经;遇春仅兄弟1人,无法聚类,只能径直追溯至父亲柳大纶;逢春与方春兄弟俩聚类至柳大纲;水春与正春兄弟俩聚类至柳大用;茂春、近春和海春兄弟仨聚类至柳大夏。这是第一级聚类。第二级是“大”字辈的聚类,大濩与大韶聚类而至柳价;大径兄弟1人,无法聚类,径直追到父亲柳仁;大纶和大纲聚类至柳相;大用兄弟1人,无法聚类,只能径直追到父亲柳道;大夏和大武同样都是兄弟1人,各自只能径直追溯到父亲柳侃和柳俸;第三级聚类是:柳价和柳仁聚为一类,归至父亲柳泽;柳仙只兄弟1人(其亦无后),径直追到父亲柳玘;柳相和柳道弟兄俩聚类至柳驹;柳侃和柳俸聚类至柳騄。第四级聚类对象是柳泽、柳玘、柳驹和柳騄弟兄4个,追至他们的父亲柳森。而后,柳森与他的哥哥柳梅、弟弟柳松、柳桧再聚类始祖柳琛。整个系谱图是经过5级聚类而成的,其最重要的原则是:一定要先跟最近血缘关系的个体聚类。这种聚类可把分散的、无数的旁系结构合并在族谱里。我们从这张图里可以清晰地看见血缘或遗传距离的远近,并明白任一个体在世系图中的位置。

通过比较可以看出,体质人类学家的二元聚类分析思维与晋南乡土社会中的族谱认知模式并无不同。

但是,也应该看到体质人类学里的二元聚类分析与亲属制度研究中的世系结构原则也存在一定差异。即,世系图表中,经过多层级的就近联合后,最终一定要追溯至一个共同的顶点,即父系或母系的祖先;而体质人类学家所擅长的二元聚类分析,并不最终要归结为一个父系或母系顶点。

以上仅就二元聚类进行了分析。从统计学上言,聚类分析还有许多其他类型,如等级聚类、等级划分、模糊聚类等,并非总是两两聚类到一起。根据距离矩阵计算实体之间关系并最终得出图形的,还有很多其他计算、统计的方法,能得出很多种不同的网状、树状图形,也并非一定是两两聚类的。而且,除欧氏距离外,常见的距离还有绝对值距离、明科夫斯基距离、切比雪夫距离等。不同的距离设置会得出不同的结论。但无论哪种聚类,均在背后隐藏着亲属系谱观念的逻辑。

四、总结与讨论

通过上述考察,我们看到:不同分支领域里的体质人类学家,的确奉行并贯彻了世系学的研究理念。但是,在不同的人类学分支领域,却又奉行了具体不同世系学理论,这大抵与各自的问题意识和研究兴趣有关。

就中国古人类学(主要指化石人类学)而言,侧重于直系世系研究。古人类学家们从1万年前左右的智人开始,一直上溯到170万年前的云南元谋人。在观察与测量基础上,他们按照线性的时间序列对各个时期的标本进行排列,寻求这些标本身上所共享的解剖学特征,比如铲型门齿、印加骨等。这些共享特征是遗传意义上的,因而被他们当做连续性进化的标志。这与世系学理论中子孙与祖先“共享血”的道理是一致的。但是,比较起文化人类学中世系学直系理论而言,的确又存在不同。因为亲属制度意义上的直系追认,向上是遵照“子—父—祖—曾祖—高祖—远祖—开基祖(或始迁祖)—始祖”的顺序,向下是遵照“己—子—孙—曾孙—玄孙—来孙—昆孙—仍孙—云孙……”的逻辑,[注]徐朝华注:《〈尔雅〉今注》,天津:南开大学出版社,1987年,第155~165页;芮逸夫:《九族制与尔雅释亲》,载芮逸夫《中国民族及其文化论稿》中册,台北:台湾“国立大学”人类学系,1989年,第723~745页;张小军:《家与宗族结构关系的再思考》,载台北汉学研究中心《中国家庭及其伦理》(研讨会论文集),1992年,第152~175页。而古人类学家绝没有说北京猿人是山顶洞人的父亲。本文只是说,他们大致上是按照世系学中的直系原理来考察古人类化石标本的。

但若考虑灵长类化石的研究,那么,旁系的理念也进入了古人类学家的研究中,因为人科和猿科等互为旁系关系。正是因为这个原因,古人类学家才涉及对古猿和巨猿的研究。这也由此具备并实践了种系研究的观念。

至于分子生物学,则是以现生的活体为研究样本,去反推人类的起源,并追到古老的非洲大地,认为现代人是非洲夏娃的后代。考察分子生物学家的思路,是按照母系的世系原则去追述的(当然,后来也有部分研究是追找父系的)。把全球现代人的祖先追到非洲夏娃那里去的做法,实质上遵循的也是亲属制度研究中的直系原则。不过,分子生物学与化石人类学又似乎有别,因为分子人类学把现代欧洲人、东亚黄种人等看作平行的4个地位对等的旁系姐妹或兄弟,所以说,分子生物学家在奉行直系追查思路的同时,又兼顾了旁系原则。此外,分子生物学还作了一个假设,即母库里的“血”最丰富(指包含了全球各地人种的信息),全球不同地区的人种只是分享了其中的一部分“血”。这与汉民族“同气连枝”的逻辑思路是一样的:我们来自一个共同的父亲,彼此分享了祖先的不同物质。这是一个典型的“母本”分析思路。

在人类考古学领域,种系的判断是核心问题。观察他们的研究思路,人类学家们事先已经知道全球各级各类人种的体质指标特征,然后对新出土的人骨进行测量,利用测量出来的数据去与已有的不同人种的指标特征进行比对,最后确定其种系归属。这实际上是一个鉴定过程。在文化人类学亲属制度研究中,比如中国父系亲属即宗族研究中,学者们发现:宗族认定其成员资格的办法,即根据族谱上的世系记录及申请者主观上的认同等指标予以确认。尽管具体的操作变量不同,但种系或世系归属的基本原理也是一样的。

在现代体质人类学和人类考古学领域里最盛行的二元聚类分析,就其本质而言也属于种系研究,至少涉及种系问题的判断、比对与更高一阶的归属。它遵循的是亲属制度研究中的旁系原则。首先,他要把待聚类的对象视作是平等或对等的;其次,就近进行血缘或遗传距离之合并或聚类;复次,多层级聚类。由于最后一项特征,使得聚类分析似乎染上了一层直系链接的色彩。但仔细思考,其并非亲属制度研究中的直系追溯,因为直系的追溯是最后要到达一个共同的父系或母系顶点,而观察所有的聚类信息图都没有标出最后的那位始祖。个中原因是,聚类分析的目的不是追找祖先,而是呈现待研究的标本或对象在现有或已知种系结构中的位置。这就像文化人类学领域里的亲属制度研究,我们只要一打开族谱,就可以清晰地从纵向(直系)和横向(旁系)两方面来辨认出任一个体的社会结构位置。

但是,这里也不得不说明,在有些聚类分析模式中会绘出树状图。这些树状图应该既包含旁系的世系里理念,也包含直系的世系理念。树状图实际上是世系树。

至此我们可以得出一个结论:体质人类学家或生物人类学家在体质人类学研究中,“奉行”了亲属制度研究中的世系学观念及原则。我们进一步认为,这些世系学观念和原则源自于他们所栖存的亲属世界或社会之中,是他们自小到大参与亲属活动或亲属制度实践所获得的经验。这些经验不断累积,最后在意识里沉淀为一种知识,在潜意识里形成元认知模式。

也许,中外体质人类学家或生物人类学家并不承认这一事实,他们会辩驳说:我们不是受社会中的亲属制度与实践之启发来开展研究的,我们是自然科学,是按照学科已有的传统和严谨的学术训练来这样思考问题的。的确如此!但是,如果我们继续追问:这个传统要追到哪里?追到达尔文吗?达尔文在西方被称为人类学之父,如果追到他,我们在《人类的由来》一书中的确看到了达尔文按照谱系论述的思维方式。[注][英]达尔文:《人类的由来》上下册,潘光旦等译,北京:商务印书馆,2017年,第1~943页。在全书的目录中,即最后一章(“全书总述与结论”)中,他直接标出了“人类的谱系”字样。在这最末一章中,有一处要紧的文字说:

尽管如此,所有的种族,在那么多的哪怕是不关紧要的结构的细小节目之上,也在那么多的心理特征之上,都是不约而同,这种共同的程度,除了从一个共同的祖先遗传而来这一层而外,是再也无法解释的,而一个有到这些身心特征的共同祖先,也许就配得上称为人,够得上人的级位。[注][英]达尔文:《人类的由来》下册,潘光旦等译,北京:商务印书馆,2017年,第918页。

那么,达尔文的想法自哪里来?也许我们还可以就此追到法国博物学家布封(Georges-Louis Leclere de Buffon)那里,因为布封已经把自然万物连接成了一个系统树,并且提出了人猿同祖的理论。可是,布封的系谱学观念又来自哪里呢?我们只能有一个推测:来自生物学家所出生并栖存的社会之中,尽管他们当中的绝大多数人都意识不到。正是元认知以潜意识方式发挥作用,所以,访问大部分体质人类学家或生物人类学家时,他们否认是受了社会中存在的世系学观念影响。客观而论,思考人类的起源、比对遗传距离的远近、弄清我们的种系归属,系谱体系理论的确是一个可行的探索路径。舍此,似乎并无他途。只是我们绝大部分体质人类学家在日常的科学研究中从来没有这样追思过。只要我们追到学科(人类学、生物学)诞生之初,追到不能再追之时,一些基本的研究观念便会清晰地露出源头。再者,几乎每一门自然科学都有从社会及人文社会科学中汲取灵感的先例。

体质人类学家或生物人类学家承认自己的系谱学研究观念来自社会本身并不矮化这一学科,相反,通过深度反思以觉察到元认知在发挥作用,可以更好地促进学科的发展。

首先,可以按照世系学观念更全面、更深刻地检查目前的研究现状,以发现某些思路的疏漏和不足。

我们认为,在按照亲属制度的系谱学理论思考的道路上,体质人类学或生物人类学仍然显得过于拘谨。比如,在古人类学领域里,是否可以引进旁系甚至聚类分析的思考观念?是否都得按时间排列下来的直系思维方式来思考问题?至于二元聚类分析,则过于理想化,从现实的亲属制度实践层面,即族谱中的谱系结构看,两两相对的聚类分析很可能化约了现实的复杂性。在中国的汉民族族谱里,我们发现:在同一级别的排行中,兄弟有时1个,有时两个,有时3个、4个、5个,乃至多个,还有的乏嗣而无后,不可能仅存在兄弟俩的情况。因而单纯地兄弟俩相聚类而合并后,再跃迁到上一级聚类,是不合乎系谱原则的,更不合乎亲属成员发育的生物学规律。我们不该不加反思地照搬现有二元聚类分析模式,应该在其基础上重新设计具有完全系谱学意义上的聚类分析模型,且设计多个聚类分析模型。如果用这个思路重新检思已有的二元聚类分析之研究,对他们已有的测量数据重新比较,那么,很可能会挑战目前所获得结论。这个问题,一俟将来做专门的研究。至于本文曾提及的其他聚类分析模式,也需要将来做专门的学术史梳理。

其次,就中国体质人类学而言,在我们主动利用属于元认知范围的世系观念开展生物人类学研究时要意识到,目前我们所获得的结论未必是一个客观的表述,而是我们所选概念、参考理论框架乃至知识原型和元认知关照的结果。不同的理论概念、知识原型、元认知会看到不同的“事实”以及对“事实”进行挑选并建构。就此意义而言,任何学术问题都不过是一个学术的想象地带,必然有所遮掩或隐藏。

因而,中国体质人类学不可将研究力量都聚焦于世系学的关注上,还应该关注环境对人类演化及其体质的影响。遗传因素并不是造成古人类和现代人类体质的唯一变量。相同的基因未必就有相同的解剖学特征之表现。同样,不同的基因可能在外观上具有相同的生物学面貌表达。另外,所谓环境,即古人类、现代人类所栖存的自然环境和条件,包括温度和饮食结构等因素。尽管过去的研究在这方面从未忽略过,但往往被当做背景去理解,或至多肤浅地予以分析。我们仅仅意识到环境因素对人类体质产生影响是不够的,关键的问题是必须具体地、切实地开展相关研究。尽管这项研究涉及众多学科且颇为复杂,但空间甚为广阔。

最后,仍须声明,本文属于一项知识人类学和科学人类学研究,从认识论或元认知角度思考问题。本文的目的实际上是说,体质或生物人类学目前流于一种亲属关系研究,在根本上与文化人类学里的亲属制度研究并没有太大区别,都是在探索一种亲缘关系。如果说有区别的话,一个是从生物性角度去理解,一个是从文化角度去理解。本项研究希望得到广大体质人类学或生物人类学家的批评与指正。同时,也希望在中国有更多的学者投身于科学人类学和知识人类学研究,以挖掘出潜藏于人类学不同分支领域或问题域中的元认知和知识原型。

附注及致谢:谨以此文庆祝我的导师、世界著名古人类学家吴新智院士九秩诞辰!同时,对国内外多名体质人类学家、古生物学家及匿名审稿人就本文所提出的许多建设性意见,在此表示感谢!