轻度认知功能障碍向痴呆进展的危险因素及保护因素研究

周媛媛,周香莲,王杰,王丽娜

国际助老会2015报告显示:全球“60岁+”人口约9.01亿(12.3%),至2030年老龄人口将增至14.02亿(16.5%)[1]。2016年我国社会服务发展统计公报显示:我国60周岁及以上人口约2.308亿人,约占总人口的16.7%[2]。老龄化及随年龄推进伴发的认知功能障碍,尤其是阿尔茨海默病(AD)将在养老、医疗等照护成本方面对家庭乃至社会造成沉重的经济负担。目前,针对痴呆的防治策略,国内外多数基础研究及临床研究已转向痴呆的前临床阶段——轻度认知功能障碍(MCI)领域。MCI是大脑正常老化和痴呆之间的过渡状态,被认为是各种痴呆性、神经变性疾病的前驱阶段[3],其认知功能损害程度较正常老化严重,虽然初期常伴随轻度的记忆障碍,但在几年内将逐渐发展为严重认知功能损害和功能性障碍[4]。我国社区MCI患病率为18.5%[5],在临床中MCI向痴呆(尤其是AD)进展的年转化率为7.5%~16.5%,社区情境转化率为5.4%~11.5%[6],而正常老年人痴呆转化率仅为1%~2%[7]。相反,MCI向正常认知(NC)逆转的发生率为2%~53%[8-9]。可见,MCI是一个持续短、风险高、不稳定的阶段,此阶段为痴呆的防治提供了一个最佳的“干预窗口期”。

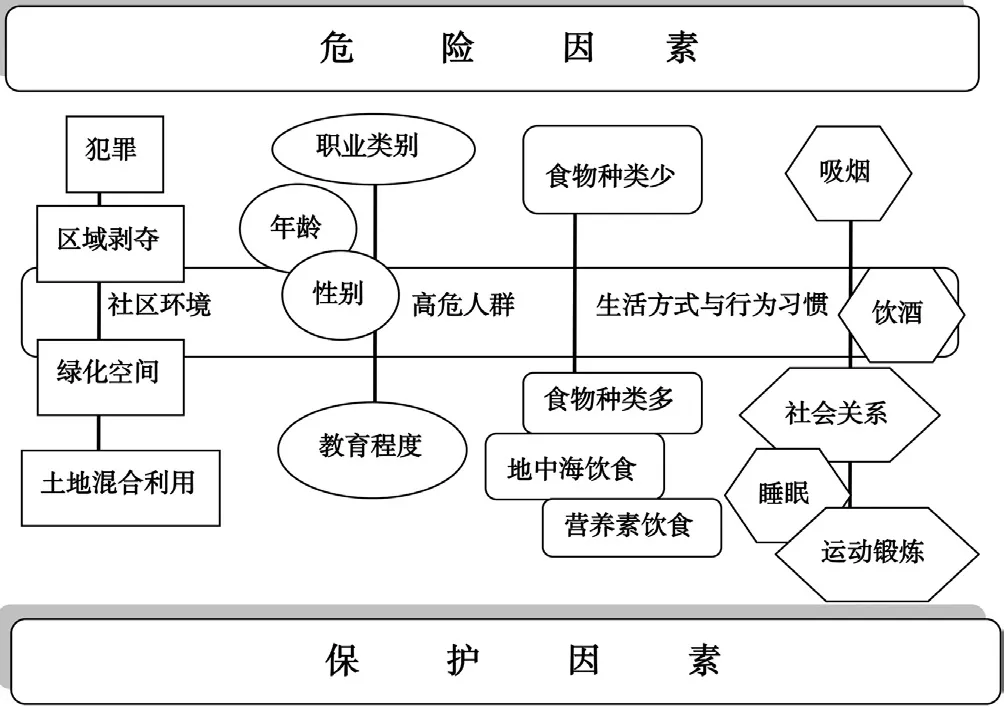

鉴于MCI与痴呆、NC之间的进展、逆转关系,考虑到既往研究对认知功能障碍的归因学研究多集中在MCI阶段或痴呆阶段,本文聚焦MCI向痴呆进展阶段,以高危人群、可干预性影响因素为重点,探索MCI向痴呆进展中的保护因素及危险因素,为研究MCI向痴呆进展的发生机制,探索系统有效的护理干预,从而为延缓或逆转进展性认知功能下降提供理论借鉴与实践指导。

1 MCI概述

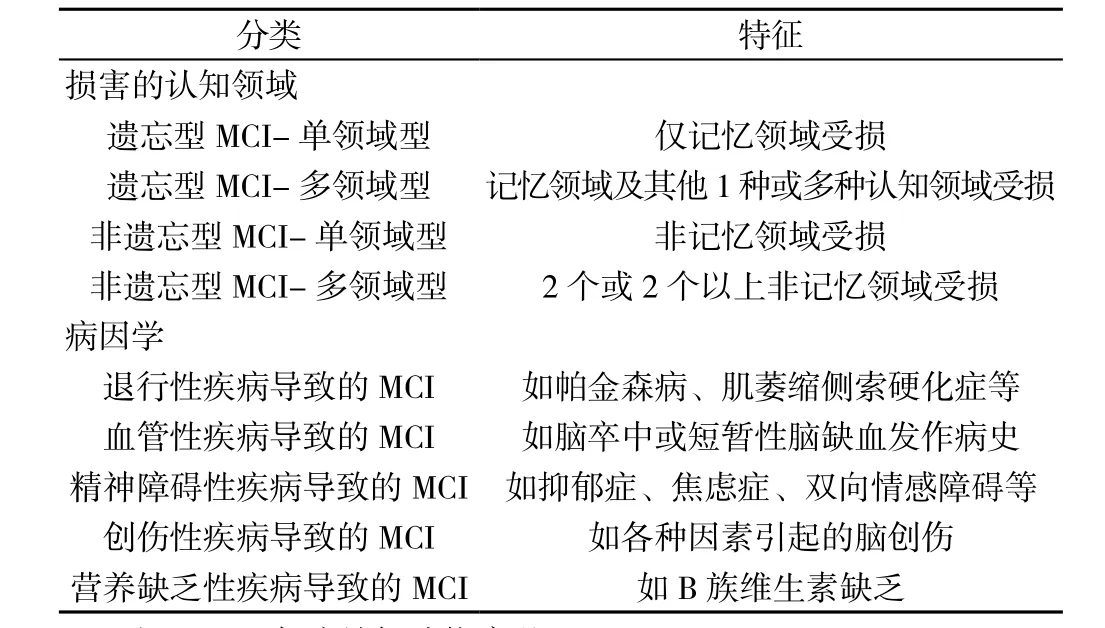

MCI泛指各种原因导致老年个体发生轻度认知功能损害,但尚未达到痴呆诊断标准,其核心症状为认知功能减退。根据病因或大脑损害部位不同,MCI可累及记忆、语言、注意、执行、视空间、信息处理速度等对应领域,进而导致相应的临床症状。依据不同的标准、角度,MCI分类亦不同[10-11],详见表1。目前的研究基本明确MCI存在4种临床转归结局,即(1)部分进展为老年性痴呆;(2)部分进展为其他类型痴呆;(3)不进展,不好转,病情保持稳定;(4)逆转为NC状态[12]。

MCI诊断标准有多种国际版本,包括梅奥临床医学中心标准[13]、国际工作组(IWG)标准[14]、美国国立衰老研究院和阿尔茨海默病协会(NIA-AA)标准[15]、精神障碍诊断和统计手册第5版(DSM-5)[16]及阿尔茨海默病神经影像学计划(ADNI)[17]。这些诊断标准虽然在具体条目内容、亚类分型及认知功能损害的界定值方面存在轻微差异,但均包含PETERSEN等[18-19]最早提出的MCI诊断要点:(1)主观报告记忆力下降,最好有知情人提供信息佐证;(2)在客观测试中表现出与年龄和受教育水平不符的记忆功能(或其他认知功能)损害;(3)总体认知功能相对完好;(4)日常生活功能不受影响;(5)没有痴呆。我国MCI社区性筛查研究多运用PETERSEN等[18-19]的诊断要点,精神科临床实践多运用DSM-5进行MCI诊断。

图1 MCI向痴呆进展的影响因素体系框架图Figure 1 Framework diagram of the factors affecting MCI progression towards dementia

表1 MCI分类及特征Table 1 Classification and characteristics of MCI

2 MCI向痴呆进展的危险因素及保护因素

MCI向痴呆进展是多种复杂因素交互作用的结果,本文从社区环境、高危人群、生活方式与行为习惯3个维度总结与分析已被研究证实的有关MCI向痴呆进展的影响因素(见图1)。

2.1 MCI向痴呆进展的社区环境因素

2.1.1 既往研究所关注的认知功能相关的社区环境因素 有关环境因素,特别是社区环境对认知功能的影响过程,国内研究关注较少。而国外学者针对两者之间的复杂关系早已开展探索,其所关注的社区环境因素主要包括:(1)区域剥夺,指强势群体或区域借助政策空洞和行政强制手段,掠夺弱势群体或区域的资源、资金、技术、人才、项目、政策倾向、生态、环境容量等,从而造成空间开发失调、资源配置失衡、政策调控能力受限甚至失效的现象[20];(2)土地混合利用,其广义概念为多种营利功能的结合,物质和功能的空间整合,以及开发、计划与规划的统一;狭义概念指同一块土地或建筑物中存在两种以上的使用功能,如住宅、办公、商店、工厂等[21];(3)社区绿化空间,指社区中以绿化为主的各级公园、小型游园、道路绿化、居住区绿地、交通绿地、专用绿地、风景区绿地、生产防护绿地等[22];(4)社区犯罪,指在现代社区,由于彼此间联系弱化,集体监督效应减弱而给不法分子可乘之机,导致犯罪案件频发[23]。

2.1.2 社区环境因素对认知功能的影响过程 目前,有关MCI或痴呆与社区环境各因素间的具体关系尚未明确。

(1)区域剥夺因素:既往研究表明,区域剥夺与认知功能障碍呈正相关[24]。从我国MCI区域发病率分布差异(西部地区14.7% ,东部地区9.6%[25])推断,区域剥夺可能是影响MCI发生及其向痴呆进展的一个潜在的危险因素。一方面,区域剥夺背后是各种社区公共资源,尤其是健康资源的争夺,包括卫生医疗及保健资源,以及提供认知刺激的各种设备、设施及环境,使得认知功能在强势区域与弱势区域之间的分布出现了差异。另一方面,强势区域对健康的关注程度更好,进而发展各项与健康相关的产业链,认知功能障碍则可能会较早得到检测与干预。然而,WU等[26]开展的横断面研究发现,当加入个体人口学变量后,较高水平的区域剥夺与MCI或痴呆发生的相关性并不显著,可见,个人社会经济学因素可能在区域剥夺对认知功能的影响过程中发挥一定的调节作用。

(2)土地混合利用及社区绿化空间因素:CASSARINO等[27]通过对50岁以上居民的认知功能进行10年的观察,发现高度土地混合利用及绿化面积与痴呆发生率下降有关,这可能与土地混合利用程度越高,社区功能越完善,社区老年人群更易获得社区的各项服务,增加了其户外躯体活动及社会互动行为的可能性,接受认知刺激的深度与广度更为显著,从而延缓认知功能的衰退进程有关。然而,WU等[28]通过多元逻辑回归探索认知功能障碍与土地利用特征、农村/城市类别的关系时发现,当控制区域剥夺后,MCI发生率在土地混合利用水平较高的情况下略有增加,而痴呆发生率却有所降低。分析这种现象可能的原因是,在土地混合利用水平高的社区环境下,正常老年人及MCI患者居住稳定性较好,随着时间的推移,总人群中MCI发生率略有增加;而痴呆患者为了满足接受专业治疗及照护的需要,可能会迁离原来的社区,使得痴呆发生率有所下降,此项研究也再次证实了土地混合利用水平的重要影响。

(3)社区犯罪因素:高犯罪率的环境压力会对老年人的情绪产生负面影响,增加其患抑郁症的风险,进而增加认知功能损害的风险[29]。

由此可见,在社区环境下MCI向痴呆的进展过程及结局受多重因素的影响,可能随着时间的推移、住宅搬迁、经济地位、生活方式以及身心健康状况的改变而发生变化。未来的纵向研究还需要设定平行对照,以明确社区环境因素在认知功能损害过程中所发挥的潜在机制。

2.2 MCI向痴呆进展的高危人群特征

2.2.1 年龄特征 年龄作为预测MCI发生的独立危险因素,亦是MCI向痴呆进展的主要危险因素[30]。相关的尸检报告、流行病学研究及队列研究结果已证实高龄及伴发的退行性MCI是进展为痴呆的危险因素[30-32]。尽管如此,某些高龄个体最终并未出现痴呆相关的脑损伤[33]。可见,不同年龄个体间痴呆相关脑损伤的发生率存在显著的异质性。因此,探索特定年龄的MCI向痴呆进展的个体差异性将为延缓痴呆进展提供更为高效的干预思路。

2.2.2 性别特征 因诊断标准的异质性,MCI向痴呆进展的性别规律(性别间无差异),尚缺乏一致性结论[34-35]。亦有研究探讨了年龄与性别两因素在MCI向痴呆进展过程中的交互作用,结果发现70~79岁男性MCI向痴呆的进展率显著高于女性,而80~89岁进展率尚未呈现性别差异[30]。这一性别特征将有利于指导护理工作者锁定特定年龄段中的高危目标人群,开展相应的病因机制、干预性研究或实践。

2.2.3 受教育程度特征 研究证实,高水平的受教育程度可以作为延缓认知功能减退的保护性因素[30]。国内学者梁小妞等[36]进一步揭示,受教育程度对痴呆(含MCI)患者认知功能的影响具有认知域差异性,即受教育年限≥6年组被试、语言能力退化更为突出,而文盲组被试、定向功能退化尤为明显;视空间与执行功能在不同受教育程度间退化水平差异不显著。由此可见,MCI向痴呆进展的过程中,针对受教育程度对应的优先损害的认知域,应尽早选择并实施配套的认知训练(如加工速度训练、记忆训练、认知控制训练、身体锻炼及综合认知能力训练)可有效延缓MCI向痴呆的进展。2.2.4 职业特征 少数研究曾揭示MCI发生的职业特征,并认为大脑功能衰退可能与职业类型有关[37-39]。例如,DARTIGUES 等[37]的研究发现,与白领职业(即有较高教育背景和工作经验,且不需做大量体力劳动)人群相比,蓝领职业(即以技术含量低的重复性体力劳动为主)人群有较高的MCI发生率。西班牙学者GRACIA REBLED等[38]亦得出相似结论,即手工职业者认知功能损伤及向痴呆进展的风险显著高于参与较高智力活动的职业者,这可能与复杂的工作及职业需求提高了脑神经的储备,从而减少认知功能受损有关[39]。然而,职业并非认知功能损害的独立危险因素,不同职业所涉及的教育背景、经济水平、生活方式等均交互参与认知功能损害过程。

图2 地中海饮食图谱Figure 2 Mediterranean diet schematic

2.3 MCI向痴呆进展的相关生活方式与行为习惯因素 鉴于伦理的考虑,目前尚缺乏生活方式危险因素的随机对照研究,但多数观察性研究已经证实生活方式因素在MCI向痴呆进展中的风险作用,相对危险度为0.5~2.0[40-41]。因此,积极开展MCI人群生活方式干预,指导该类人群采取健康的生活方式,对于延缓MCI向痴呆进展具有重要意义。

2.3.1 饮食习惯 饮食习惯在延缓与年龄相关的认知功能损害中发挥重要作用。富含海产品、水果、谷物、蔬菜的饮食可以预防老年人的认知功能损害[42]。目前,在MCI向痴呆进展的研究领域中,有两种饮食习惯备受重视,一种是地中海饮食(MeDi)习惯,另一种为营养素饮食习惯。

(1)MeDi习惯:MeDi的特点是高摄入量的蔬菜、豆类、水果、谷物和不饱和脂肪酸(以橄榄油形式为主),中到高摄入量的鱼肉类,低到中摄入量的乳制品,低摄入量的肉类和饱和脂肪酸,以及定期但适度摄入酒精[43-44](见图2)。MeDi的最大特征是强调多种食物的比例性摄入。具有MeDi习惯的个体发生认知功能损害或痴呆的可能极低,并且从遗忘型MCI进展为痴呆的风险更低[45],这可能与MeDi可减少血管性意外、抑郁等精神疾病所致的认知功能损害有关。MeDi可以作为延缓认知功能衰退和降低痴呆风险的有效预防措施,目前有关MeDi的研究仍存在一定局限性:对于食物的具体成分及摄入量尚缺乏统一标准;既往研究尚未涉及单一食物成分对认知功能的特殊意义,以及食物之间的协同效应;同时,MeDi对认知功能的保护效应多基于观察性研究,是否存在如运动、社交等其他生活方式因素的参与,仍需要干预性研究验证MeDi与认知功能之间的因果关系。

(2)营养素饮食习惯:营养素饮食的特点是包含多种维生素和矿物质的饮食,特别是富含类胡萝卜素、维生素C、维生素B族等对认知功能具有保护作用的食物。LU等[46]的一项横断面研究表明,营养素作为MCI发病的可调节性因素,如摄入不足,将增加MCI向痴呆进展的风险。低水平叶酸的摄入,可降低MCI个体血浆内同型半胱氨酸水平(同型半胱氨酸水平过高会损伤血管内皮细胞、破坏机体凝血和纤溶之间平衡、引起血管平滑肌细胞增殖和胶原合成、加速动脉粥样硬化的进程,从而导致葡萄糖和氧气的运输障碍,由此进一步引起神经元突触、神经递质的传导障碍,最终累及认知功能),从而延缓MCI的发展及降低MCI向痴呆进展的风险;维生素C及维生素E可限制血管炎性反应,不仅可以延缓衰老的进程,还可降低痴呆发生率[47],因此,常用于老年认知功能下降的补充剂;对于维生素B6、B12,少数随机对照研究以及观察性研究尚未发现维生素B12的摄入可延缓认知功能损害的证据,而另一些研究却证实维生素B6、B12可通过降低同型半胱氨酸水平(抑制性神经递质)延缓认知功能衰退[48-49]。可见,针对认知功能损害,具体的营养素种类、营养素剂量-反应关系等方面仍需要进行细化研究。

2.3.2 吸烟 多数学者认为吸烟将增加个体认知功能损害程度[50-55]。JIA等[50]通过调查老年人群发现,吸烟者发生MCI的风险比不吸烟者高2.33~3.22倍。既往吸烟但已戒烟者,认知功能损害的相对危险度为0.74,而坚持吸烟者为2.3[51]。吸烟继发的高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)降低及三酰甘油(TG)增高是引起动脉粥样硬化、血管性意外和认知功能损害的一个核心机制[52]。因此,在戒烟行为受阻时,接受以HDL-C和TG为靶点的调脂药物治疗将有助于延缓MCI向痴呆进展。同时,GONS等[53]发现,吸烟可破坏大脑白质微结构的完整性,并引发认知功能损伤,如放弃吸烟,破坏的大脑白质微结构完整性可以呈现逆转性结局。然而,亦有研究认为吸烟对认知功能具有保护效应,如NEWHOUSE等[54]对74例不吸烟MCI患者进行干预性研究,结果显示尼古丁贴片能够在短期内缓解MCI患者慢性记忆功能衰退,并且尚未出现严重的不良反应。烟草中所含的尼古丁能够激活大脑中相对应的受体,在大脑思维活动及记忆技巧中发挥重要作用,同时,尼古丁可通过其抗氧化效应、降低神经毒性等改善痴呆患者注意力和记忆能力,延缓认知功能进一步损害[55]。尽管如此,多维度考量吸烟的危害,仍不倡导吸烟。

2.3.3 饮酒 饮酒一直是医学研究的健康问题,尤其关注不同饮酒量(从不饮酒、适量饮酒及过量饮酒)对健康的异质性效应。针对认知功能损害这一临床结局,ANTTILA等[56]研究表明,过量饮酒者及从不饮酒者发生MCI的危险是适量饮酒者的2倍,并且增加痴呆发展的可能性,适量饮酒具有认知功能保护作用,这与GANGULI等[57]提出的轻~中度饮酒与认知功能障碍和痴呆风险降低相关的结论一致。长期大量饮酒可加重酒精的神经元毒性作用,从而导致大脑永久性结构和功能损伤,表现为损伤个体的注意力、精神运动速度、工作记忆等认知功能[58]。然而,WILLETT等[44]研究发现,饮酒个体〔OR=0.85,95%CI(0.75,0.97)〕很少患有MCI,这可能与酒精可以扩张血管、减轻脑动脉的堵塞,以及增加脑部海马中乙酰胆碱的释放,从而提高认知功能有关。当然,饮酒对认知功能的明确影响仍需要进一步考量如下混合因素,包括酒精成分(如葡萄酒中的类黄酮有助于降低老年性痴呆的危险性[59])、酒精量、性别与饮酒的关系、饮酒模式(如持续时间、合理的饮食结构、是否处于戒烟期间)、个体自身伴发疾病等。同时,饮酒与吸烟之间可能存在交互作用,在交互作用显著时,如何分离两者对认知功能损害的单独效应,如何确定不同饮酒量下烟草摄入量对认知功能影响的差异性,尚需要深入探讨。

2.3.4 社会关系 社会关系的外延较大,本文重点剖析婚姻状况、社交状况、兴趣活动等对认知功能损害的影响。

(1)婚姻状况:良好婚姻状况所提供的认知刺激可以保护大脑记忆免受进一步衰退,从而降低认知功能损害。如国内一项元分析指出,非在婚(包括丧偶、独居、离异等)人群老年痴呆的患病率是在婚人群的2倍[60]。刘伯源等[61]的研究亦支持以上结论,即未婚者及晚年生活中非在婚者患MCI以及向痴呆进展的风险显著增加。然而,WILLIAMS等[62]在分析了美国AD研究中心的病例数据后提出了与之相悖的结论,即与已婚人群相比,丧偶人群患MCI的风险显著降低〔HR=0.87,95%CI(0.76,0.99)〕。这可能与研究对象的种族、年龄、受教育程度、健康状况等混杂因素非同质有关。可见,未来仍需要更为细化的研究以深入阐明婚姻状况在MCI向痴呆进展过程中所发挥的机制,从而判断加强婚姻关系是否成为预防痴呆的重要干预措施之一。当然,目前的社交网络、社区活动等也为老年人的交际行为提供了便捷、安全的平台,并从一定程度上减轻了老年人的孤独感,促进了老年人的心理健康,因而未来的研究也可从社交平台对婚姻状况或情感过程的影响方面探究老年人认知功能的变化规律。

(2)社交状况:多项研究表明经常参加社交活动有助于预防或延缓MCI者认知功能的进一步衰退,并且指出社会参与度低、社交网络利用率低等与罹患痴呆的风险增加有关[63-64]。这可能与积极参与社交活动能够减少大脑中β淀粉样蛋白的沉积,进而减缓老年斑的形成以及通过活动增加自我效能从而促进认知健康有关[65]。此外,SACHDEV 等[30]进一步细化研究了社交关系对MCI各亚型的影响,并指出经常参加社交活动可以降低遗忘型MCI发病率,且其对遗忘型MCI的影响大于非遗忘型MCI。由此可推断,较少参与社交活动可能是遗忘型MCI认知功能下降的一个标志,针对此型患者设计适应的社交活动更有助于认知功能的改善。有关社交频率、参与社会活动的方式、社会活动对不同认知领域的影响等尚未达成一致性结论;同时,社交活动对认知功能的作用还应纳入与个体心理社会机制相关的因素(如教育水平、婚姻状况、职业状况、生活方式、社会支持等),以减少个体间的差异。

(3)兴趣活动:兴趣爱好广泛对认知功能具有保护作用。研究表明,阅读、棋盘游戏、弹奏乐器、跳舞以及使用电脑等休闲活动有利于减少MCI的发生,且兴趣爱好越多者其患MCI的风险越低[46,66]。这可能与兴趣爱好使老年人日常活动增加,与外界的交流增多,维持大脑正常功能所需的各种信息刺激相应增加有关。当然,个体兴趣爱好亦受受教育程度与经济水平的影响。城市老年人、文化程度较高的老年人兴趣更为广泛,且愿意在兴趣爱好上投入更多的时间与财力。相比之下,农村老年人的兴趣爱好主要局限在花费少、文化程度限制小的项目上,例如看电视、打牌、打麻将等。因此,针对农村老年人群开发成本低、易于推广且益智性强的兴趣活动将是未来认知社会学领域一个值得探究的课题。同时,家庭及社区情境下老年兴趣活动的开展,应结合老年个体的需要、能力、身体健康程度和兴趣进行设计,为其安排任务角色,在支持认知功能缺损的环境下推行,让老年人参与零挫败的活动,可在维持其功能和兴趣时增加其自尊心和自信心。

2.3.5 睡眠 随着年龄的增长,个体睡眠模式也随之发生改变,如总睡眠持续时间和效率的降低等。虽然其中的一些变化源于正常老化,但其他变化可能来自神经变性过程。与认知功能相关的睡眠障碍包括失眠、昼夜节律紊乱、日间嗜睡、睡眠呼吸暂停、快速动眼期睡眠行为异常等。既往研究尚未明确睡眠障碍与认知功能障碍间的因果关系。VAN DER LINDE等[67]研究发现痴呆最常见的痴呆行为心理症状(BPSD)便是睡眠问题(49.0%),即认知功能障碍可引发睡眠障碍,这可能与神经退行性病变有关,由此可推测睡眠障碍是MCI的继发症状。但最新的一项元分析却指出伴有睡眠时间短、睡眠质量差、昼夜节律异常、失眠、阻塞性睡眠呼吸暂停等睡眠问题者,其患有MCI或向痴呆进展的风险明显增加[68]。可见,睡眠障碍也可作为认知功能障碍的独立危险因素。睡眠障碍可能干扰神经通路〔特别是γ-氨基丁酸(GABA)和环磷酸腺苷(cAMP信号传导通路)〕,进而影响突触可塑性;而睡眠质量差则可能破坏神经以及促进大脑各区域(特别是在与学习、记忆相关的海马区)神经炎性反应的发生,导致神经退行性疾病,进而加剧认知功能的损害[69]。总而言之,睡眠与认知功能的相关性有助于筛查MCI向痴呆进展的高危人群。同时,睡眠管理/干预可以作为MCI患者认知治疗的辅助手段。

2.3.6 体育运动 一项元分析通过收集33 816名未进展为痴呆的MCI患者的运动数据,发现经过中至高强度的运动锻炼后,认知功能发生进一步衰退的风险至少降低35%[70]。可见,运动作为MCI发生的保护性因素,对于生命晚期患者的认知功能具有保护效应,同时也是延缓MCI向痴呆进展的一项有效预防策略。体育运动对认知功能的积极影响可能通过以下机制发挥作用:(1)运动可增加前额叶、扣带前回、颞叶外侧脑灰质及白质容量,即便是在老年期开始运动,也能增加脑容量[71]。因此,运动在一定程度上能延缓增龄性的脑衰减,甚至使其发生逆转。(2)运动能增加神经元再生及改变树突结构。新生神经元在海马兴奋性依赖的功能活动中更易于被动员而参与神经环路的信息传递,从而显示出更强的突触可塑性,以增强个体的认知反应过程[72]。(3)早年的体育运动可增加生命后期的大脑认知功能储备,延缓个体晚年阶段的认知功能衰退进程[73]。运动增加脑功能储备的生理机制尚不清楚,可能与运动诱导的突触可塑性变化在运动结束后仍具有延续性,使脑内产生了“分子记忆”有关[74]。目前,针对认知功能的运动干预项目在运动类型(步行、太极、跳舞和力量训练结合有氧训练)、运动强度(低、中、高等)及运动持续时间(3、6、12个月)和频率等方面尚缺乏同质性结论,运动与认知功能的提升是“依赖运动量”还是“依赖运动强度”尚需进一步论证,这将对后期设计脑健康运动处方的强度、运动量及实施周期具有重要的指导意义。同时,在验证体育运动对认知功能的影响过程中,应尽量控制个体年龄、性别、心肺功能、运动依从性等因素对结果造成的偏倚。在老龄化社会背景下,体育运动由于成本低、灵活多样、便于实施的特性,可作为延缓脑老化及辅助治疗退行性脑病的重要手段,并在社区情境下具有重要的推广应用前景。

3 小结

经文献回顾,区域剥夺、社区犯罪、高龄、食物种类少、手工职业者及吸烟是MCI向痴呆进展的危险因素。而社区绿化空间、土地混合利用、提高受教育程度、养成良好的饮食习惯(包括MeDi、营养素饮食习惯)、拥有良好的社会关系、培养广泛的兴趣爱好、改善睡眠、积极进行体育运动均有利于缓解认知功能的持续衰退,是MCI向痴呆进展的保护因素。而性别及饮酒因素在MCI的发展进程中的作用规律仍存在争议。

当然,本文尚存在一定局限性,尚未对MCI发生与进展过程中的遗传学因素的作用规律进行评述。同时,因各类研究所采用的MCI诊断的标准、评估工具及各类方法学检验效能等方面存在差异,均对本文观点产生一定偏移。因此,未来研究应尽量统一MCI的诊断、评估标准,针对MCI发生、发展进程中争议性较大的影响因素,通过各类研究加以探索和证实,以寻求更多的保护因素,积极防治MCI的发生以及减缓MCI的进展速度。

作者贡献:周媛媛进行文章的构思与设计,文献/资料收集、整理,撰写论文,进行中英文修订;王丽娜进行论文的修订、英文的修订,负责文章的质量控制及审校,对文章整体负责,监督管理;周香莲、王杰进行文献/资料收集、整理。

本文无利益冲突。