江苏省丝绸科技与产业发展现状

文/李 鑫

江苏省曾经是丝绸大省、强省,上世纪九十年代中叶,江苏省丝绸科技发展迅速,在科技攻关、技术开发、新品研制、科技成果转化等方面取得其他丝绸产区刮目相看的成绩,既提高了丝绸行业的工艺技术水平,扩展了丝绸产品的门类,又锻炼和培养了一批科技人才队伍,促进了丝绸产业的发展。进入二十一世纪后,市场经济发展迅猛,产业结构调整加速,江苏丝绸的格局和业态发生了历史性变化,丝绸科技和丝绸文化驱动丝绸产业向“新”发展,新发展引出产业的新特点,新气象暴露出产业的新问题。

第一节 江苏丝绸产业几个新特点

一、产业集聚、企业集群格局形成

1、经过十几年的经济发展和产业调整,二十一世纪初以苏中、苏北地区为茧、丝、绸主要生产加工链的格局更进一步集聚,桑、茧、丝产业更集中到南通、盐城、徐州三个地区,桑田面积和蚕茧产量分别占全省总量的80%和93%。其中,如皋、海安、东台、射阳、睢宁、铜山6个县(市)又占到全省总量的85%,蚕茧产业区域相对集中,规模优势明显。而海安的鑫源集团、东台的富安茧丝绸公司以及射阳的民星茧丝绸公司更是集茧、丝、绸、成品加工以及产业链的延伸产品生产于一身,企业集群显著。

2、二十一世纪前的苏州以生产优质真丝绸产品而闻名世界,进入新世纪,特别是最近十年,苏州地区已经形成了以丝绸产品深加工和终端产品贸易集散为主的新的丝绸产业集群,拥有如:吴江地区的“华佳”、“鼎盛”、“新民”、“同欣”,苏州地区的“天翺”、“圣龙”、“绣娘”、“锦达”,吴江震泽镇的“慈云”、“太湖雪”、“丝立方”“山水”等一大批名特优企业,新的丝绸企业集聚产业集群格局形成。

二、种桑养蚕脱贫致富,新型产业模式形成

1、苏中、苏北六县市积极探索和完善适应蚕桑产业化发展的新型经营主体,探索蚕桑合作组织、家庭农场、蚕农合作社及养蚕大户等规模化生产的新思路、新模式。新的经营模式让过去独家独户种桑养蚕的农民找到一条致富路,2017年,上述六县市农民每亩桑田综合收益超过8000元,富安和海安两地农民每亩综合收入更是超过12000元。

2、江苏丝绸企业在坚持传统营销模式的同时,积极探索其他营销方式,“互联网+”、“大数据”、“连锁营销”、“电视购物”、“大而专一的实体店”等体现现代经济理念的新型产业模式层出不穷,这不仅加快了江苏丝绸品牌的宣传,促进了企业技术和产品的更新,更提高了企业市场应变的能力,取得了较好的经济和社会效益。

三、技艺工匠脱颖而出,丝绸新品不断涌现

江苏丝绸人才辈出,卢克松创造了茧丝绸行业的“富安模式”,丁忠建颠覆了传统的煮茧和缫丝思维、促进了机械设备的改进并在全国推广应用,李德喜复制了沉睡于故宫1500年的国家一级文物、了却了中国考古界的困惑,吴建华因“新宋锦”名声大震,这些都是闻名全国丝绸行业的技艺大师,我们更有一大批长期坚守在生产第一线,亲自设计、亲手操作,用深厚的丝绸情结传承江苏丝绸产业的辉煌,引领江苏丝绸技术工艺领先的中坚力量。

自2011年“江苏省丝绸专家委员会”成立以来,不但承担了省政府的有关课题项目,还组成鉴定组对苏大和全省部分企业的科技项目、新产品进行鉴定和验收。2015年—2017年三年间,苏州丝绸企业研发出28个新产品,其中,部分新品获得省有关部门的奖励。丝绸新品的不断涌现,充分展示了江苏丝绸的人才优势、技术工艺和产品品质,是江苏丝绸产业得以兴旺发展的有力支撑。

四、教育文化底蕴深厚,夯实丝绸产业的根基

江苏的丝绸院校全国最多,丝绸教育一直处于全国领先的水平。我们既有像苏州大学纺织与服装工程学院这样的建有国内唯一的现代丝绸国家工程实验室的顶级丝绸高等院校,又有若干所承担着培养丝绸产业专业技术人才重任的职业技术学校,这些丝绸院校都在为丝绸产业的兴旺发展贡献力量。

苏州丝绸博物馆是全国最早的丝绸专业博物馆,而中国丝绸档案馆则是全国唯一的丝绸专业档案馆,这些专业馆对保护我国丝绸历史的足迹,弘扬丝绸传统文化,夯实丝绸产业根基,具有深远的意义。

五、科技进步思想明确,成果转化任重道远

近几年,江苏丝绸积极推广科技成果,从种桑到养蚕,从缫丝到织造,从印染到成品制作,科技力量处处体现,生产效率有效提升。

富安茧丝绸公司的卢克松联合江苏苏豪集团研究并攻关培育的“苏超二号”解决了三眠蚕饲养的技术问题,苏州天翺的李德喜为传承丝绸文化,特地成立了织圣丝绸科技中心,用现代科学技术研究和传承“江南三织造”的所有产品,并初见成效。吴江鼎盛的吴建华更是把科研开发作为传承丝绸文化的重要抓手,利用自己开发的“宋锦”面料制作成各种丝绸服饰作为国礼走出了国门,受到国外领导人的喜爱。苏州绣娘在自己设计的织机上加装电子挑花机和电脑排版设备,还原古代宋锦、云锦和缂丝工艺,并创新古丝绸织造技艺。

六、产品延伸拓宽产业,丝绸衍生品提档升级

这两年,江苏丝绸产品得到延伸,企业经营走出了一条崭新的路子。苏南地区以终端产品为主,高档蚕丝被、高档服装面料、高档服装纷纷走向市场,为苏南旅游市场增添光彩;苏中、苏北大力种植桑果树,四月桑葚胜人参,桑葚酒、桑葚膏等产品带红了几大蚕桑旅游基地,而利用桑叶、桑枝喂养的鱼肉禽类商品更是满足了人民美好生活的需要;南通市规模化集约化蚕桑基地建设效果明显,随着桑叶的综合利用和蚕蛹的综合开发,已形成农、工、贸一体的完整的产业链。

第二节 江苏丝绸科技与产业发展中存在的问题及成因分析

一、市场管理混乱,竞争无序

1、除富安和海安两个地区外,其他地区蚕种管理、农药使用和蚕茧收购市场比较混乱。究其原因,新的适应市场经济的管理架构和体系尚未形成,产业化程度低,竞争力不强,整个地区茧丝绸加工只是停留在缫丝初级加工环节,缺乏后道加工增值企业。

2、目前,全省蚕丝被生产一哄而上,厂家众多,质量参差不齐,屡屡被媒体曝光。希望政府监管部门加强市场监管,坚决淘汰假冒伪劣产品;协会要加强企业的诚信体系建设,组织倡导行业自律。

二、产、学、研不能很好结合,科技成果没有转化为生产力

1、装备技术落后,专业人才匮乏。全省茧丝绸大面积的技术改造还要追溯到上世纪九十年代,整个产业链面临技术装备落后的严峻形势。自动缫丝机智能化程度低,印染后整理技术相对落后,环境压力巨大,丝绸人才流失严重,科研队伍青黄不接。

2、新产品不多,适应市场形势、满足消费者需要的新产品更少。从前三年开发出的新品数量不难看出,整个苏州地区丝绸企业开发新品的积极性不高,因为开发新品需要时间,新品成熟上市更需要市场的认可,其时间成本可想而知的。

3、机械化程度不高,科技下乡难以在种桑养蚕中实现。

新机具、新器械研发滞后,蚕农急需的优质抗病品种和方便省力的养蚕设备市场供应不足,科研院校在这方面的投入有限,科技真正走进蚕农家尚待时日。传统的种桑养蚕模式不能吸引年轻人和有知识、有文化的专业人才,农村种桑养蚕老龄化现象严重。

三、丝绸文化整合度不高,有名无实、大同小异的“丝绸文化”中心、小镇、园区遍地开花。

政府的面子工程和企业的名声效应相结合,孵化出大大小小的“丝绸小镇”、“丝绸科技园”、“丝绸创意园”和“丝绸文化中心”等等,但走进去,触及眼球的仅是一些普通的丝绸产品和大同小异的丝绸科普知识,真正能体现丝绸文化或地方丝绸特色的产品、创意很少。

第三节 产业发展趋势

江苏丝绸要重振当年的雄风,必须依靠科技力量,首先要在全行业端正指导思想,要形成依靠科技进步发展丝绸产业的良好环境;第二,要以产品为龙头,推动企业技术进步,要通过鼓励、扶持企业开发新品,开发适应市场需求的新品;第三,要积极依靠科研院校,促进科技成果转化为生产力,要通过政府的扶持,解决前期资金投入问题;第四,要积极培育优质高档产业生产研发基地,要以企业为龙头,以市场为导向,以文化为内涵,依靠科技成果,促进丝绸行业的进步;第五,要整合全省丝绸资源,避免一个地区同质竞争,要发挥各地的丝绸行业优势,整合丝绸文化资源;第六,要大力打造、扶持江苏丝绸品牌,这几年江苏丝绸企业涌现出一大批优质品牌,要通过注入科技成果,夯实品牌的内涵,提升品牌的档次。

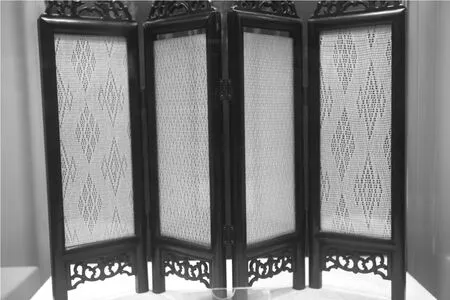

马王堆出土西汉菱纹四经绞罗(复制件)屏风

现藏于中国社会科学院考古研究所纺织考古科研基地