宋代科举取士的阶层分析

——基于布迪厄的资本理论视角

潘玲霞,彭虹斌

(华南师范大学公共管理学院,广东 广州 510006)

当前,国内外学者对宋代科举制度进行了大量的精细化研究,其中专门研究宋代科举制度的论著多达数十部,学术论文也有数百篇。很多学者对宋代科举制度的考试科目、内容、待遇与出身及利弊得失都做了比较详细的论述。然而,围绕宋代科举取士之多这一历史现象进行的研究却屈指可数,仅有的研究也大多单纯地从历史的角度去分析宋代科举取士之多在政治、经济及文化等方面的原因,再有就是探究其与宋代冗官问题两者之间的关系。笔者拟从布迪厄的资本理论视角出发分析宋代科举取士的阶层分布状况,探究彼时大量增加的上升流动机会是否公平地分配给了平民阶层的学子等问题。

一 宋代科举取士状况分析

一方面,宋代的统治者优待士人,及第即皆释褐授官且升迁的速度很快。而且,宋代科举对应举士人的身份限制远不如唐代苛刻,门第之别已被摒弃。另一方面,宋代科举制度在唐代科举制度的基础上增加了殿试,最终形成了更为完备且严格的三级考试制度。同时,在考场管理制度上也开创了锁院制度、别头试制度、按榜就坐制度、挟书之禁、传义之禁及代笔之禁,这些制度对于维持考场秩序、防止徇私舞弊都起到了相当积极的作用,客观上为应举的士人提供了比较平等的考试环境。因此,科举考试日益成为宋代各阶层士子实现上升性流动的最佳途径,而科举取士人数的大肆增加更是刺激了平民士子的读书欲望,在社会上掀起了一股读书做官的热潮。

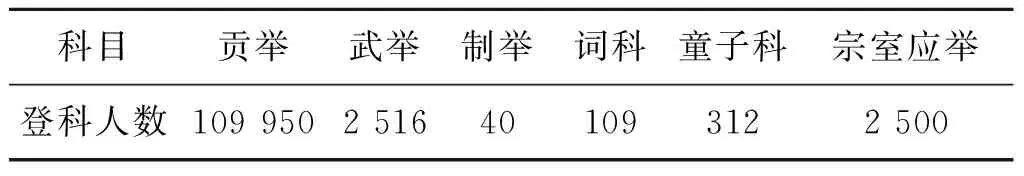

(一)宋代登科人数统计

张希清学者曾根据《宋史》《宋会要辑稿·选举》《宋史全文续资治通鉴》《太平治迹统类》等多部史书,对两宋的登科人数进行了极为详细的统计。按照他的统计及推算,宋朝时期科举取士的总人数应为115 427人[1]106,见表1。

表1 宋代登科人数表

宋代平均每年的登科人数是361人,如表2所示,与其他朝代相比较,这一数据约为唐代的5倍,约为元代的30倍,约为明代的4倍,约为清代的3.4倍[1]107。所以说,宋代科举取士的人数之多是绝无仅有的,见表2。

表2 历代登科人数表

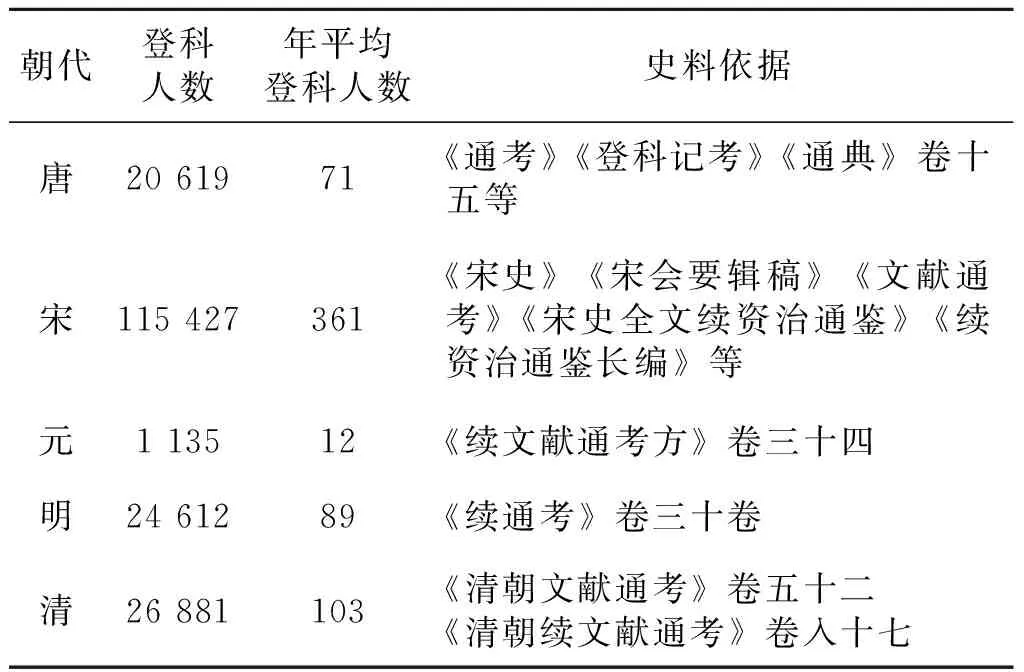

(二)宋代状元家世统计

宋代科举取士人数多达十余万,我们无法逐一分析登科者的家庭社会背景,但由于状元是登科及第者中的佼佼者和代表者,分析宋代状元家世状况在一定程度上也能够说明这一时期登科者总体上的阶层分布状况。所以笔者拟选取宋代状元作为研究对象再做进一步的分析和探究。

据《宋代登科总录》记载,宋代有文举状元118人、武举状元72人,再加上宋徽宗时期的12位贡士登科状元,共计202人。由于史料匮乏,宋代大多数的武举状元与贡举状元的家世我们已无从知晓,根据对《宋代登科总录》所记载的118位文举状元的分析,他们的家世大致可以分为官宦士子、寒素士子、家世不详三大类[2]。根据笔者的整理与统计,其结果见表3:

表3 宋代文举状元家世统计表

其中,家世不详的这一部分状元大多是因为仕途平淡而致其史料匮乏。在未得到史料考证的情况下,无法得知这一部分状元的真实家世,也难以妄下判断。单就官宦士子与寒素士子状元人数占比的情况来看,尽管宋代科举取士人数大肆增加,但能够实现上升性流动的寒素士子所占比例远不如官宦士子。

二 宋代不同阶层士子所占有的资本差异分析

科举考试的成败是否真的取决于应举士人的学识才能呢?孤立地看待这个问题,将会掩盖人们对科举及第背后潜在因素的全面认识。法国社会学家布迪厄认为:“资本是一种铭写在客体或主体结构中的力量……资本是以同一的形式或扩大的形式去获取生产利润的潜在能力,资本也是以这些形式去进行自身再生产的潜在能力”[3]189。笔者试图通过比较官宦士子与寒素士子对经济、文化及社会资本占有数量的差异探究宋代科举考试的公平性。

(一)经济资本之比较

布迪厄认为:“经济资本是指那些可以立即并且直接转换为金钱的资本。”众所周知,科举考试是一项极具风险性的投资行为,成者衣锦还乡,败者客死他乡的也不在少数。期间士子需要投入大量的精力和金钱,经济资本可以说是他们参加科举考试的物质保障。

1.科考费用。宋朝贡举一般是于开科场年的八月举行解试,冬集礼部,第二年正月举行省试,三月举行殿试[4]205,科举考试是一个漫长的过程,期间需要耗费大量的时间和财力。“积常行陕西道中,亲见西川举人多是徒步,或自提挈,或十数人共雇一仆役,其甚者,破产业而来,及至半路,或滞霖潦。”[5]士子们参加科举考试的所需要的费用与代价由此可见一斑。那些拥有较好出身的官宦子弟,更加具备“一心只读圣贤书”的物质条件,他们并不需要为了维持生计而被迫完成其他的“二流任务”[6],在这一方面,官宦士子占据相当的优势。相比较而言,寒素士子如果孤注一掷于科举及第,他们则需要放弃农业生产,对于普通家庭而言,其风险和费用都是难以负担的。

2.寄居费用。嘉祐二年(1057),先是,上封者言:“四方之士客京师以待试者,[恒]六七千人……或累举滞留,遂至困穷,老且死甚众”[7]。开封府是宋代的政治和文化中心,得考试风气之先,因此会有大量士人提前到开封府以便备考,再有就是未中进士者也大多滞留在开封府,以等待下一次的科举考试。但也只有那些家庭较为富裕的士子才具备长时间寄居在开封府的物质条件,寒素士子仍然需要不停地奔波于赶考途中或者滞留开封而穷困潦倒至老死。相比之下,官宦士子拥有更加安稳的条件和充裕的时间去准备科举考试。

3.舞弊费用。宋代虽然完善了考试方法并制定了各种考场管理制度,但怀挟书册、代笔之事仍然屡禁不止。欧阳修在当时所上《条约举人怀挟文字札子》中指出:“窃闻今年举人公然怀挟文字,皆是小纸细书,抄节甚备。每写一本,笔工获钱三二十千”[8]。王之望也指出:“某契勘四川贡士类试于蜀,盖三十年矣。积弊不可胜言,其尤甚者,往往冒入解名而就试,倩人入试而过省,代笔之价至万余”[9]。《宋会要辑稿·选举》五之三一《贡举杂录》也记载曰:“嘉泰二年,宰相谢深甫令其二子同赴省试,未锁院之前,密语当差试官,预计会题目,又令朝士能文者代笔,付与试官,果置高等”[10]4999。代笔或怀挟小抄的费用可以说是相当昂贵的,贵者以势胁,而富者以利要,权贵家庭可以通过金钱贿赂考官、找寻代笔来提高其子孙登科及第的几率,这对于寒窗苦读数年的平民士子而言是非常不公平的。

总之,经济资本是士子们参加科举考试的物质基础,显然,在这一方面,官宦家庭的士子享有着得天独厚的优势,加之各种不公平的舞弊手段,寒素士子的上升流通之路在一定程度上遭到堵塞。

(二)文化资本之比较

“文化资本是一种表现行动者文化上有利或不利因素的资本形态,是社会各阶级和个体所拥有的知识、技术、气质以及文化背景的总和”[11]。家庭教育是实现文化资本再生产最主要的路径之一。父母亲的文化修养会渗透在孩子的成长过程中,并不断影响和塑造着孩子的价值观与认知方式。

1.教育期望及教养方式。富贵家庭对子孙的教育教养尤为重视,对其科举考试更是寄予厚望。如庆历二年文举状元杨寘,是中国科举史上少有的几个三元状元之一,他的兄长杨察也以第二名进士及第。兄弟二人都由母亲带大,母亲对其管束非常严厉,很早就为他们聘请老师,希望他们能通过科举入仕为官,崭露头角。据王铚的《默记》记载,杨母“甚贤,能文,而教之以义,(其兄杨察)小不中程,辄扑之。(杨)察省试登科第二人。报者至,其母睡未起,问之大怒,转而向壁曰:‘此儿辱我如此,乃为人所压,若二郎及第,待不教人压却’,及察归,亦久不与语,(杨)寘果魁天下”[12]。由此可见杨母对儿子的教育期望非常高,并将这些期望落实到了行动中,不断敦促他们在科举考试中拔得头筹。再有宋代名臣兼学者杨甫,嘉定七年进士第一,为宝文阁直学士袁燮之子,根据《宋史》记载,“甫少服父驯,谓学者当师圣人,以自得为贵”[13],良好的家庭教养方式和浓郁的家庭文化熏陶也是杨甫金榜题名的重要因素之一。大家族更加能够意识到通过科举考试入仕为官的重要性,因此也会更加注重对其子孙的教育教养。相比之下,出身寒微的士子,由于缺乏良好的家庭教育氛围与父母亲的管教,思维方式与认知等方面也会存在明显的劣势。

2.家庭文化产品。随着科举入仕观念的深入人心,家庭藏书在教育子孙与参与科举考试等方面扮演的角色也愈发重要,其教育功能也得到了世人尤其是大家族的深刻认同。如四川简州刘氏就是一个世代以诗书传家的科举家族,宋代人当时就统计自刘讽登科及第到刘光祖子辈,已“七世有九人”[14],基本上每代都会有贤能的人出现。刘讽因为重视藏书及对子弟的教育而闻名,宋祁曾赠诗曰:“称疾本避世,辞官终引年。还家三径在,教子一经贤。”[15]再如江西奉新的华林胡氏家族,宋真宗也曾赞叹曰:“一门三刺史,四代五尚书。”胡氏家族藏书多达万余册,其中也不乏朝廷赐予的书籍[16]。随着雕版印刷术的广泛应用,有条件的普通家庭也能够参与到藏书活动当中,但因财力人力等条件有限,难与官宦家族相比。购买和抄写是当时人们藏书的主要手段,很显然,官宦家庭拥有更多的金钱财务,除了家庭成员亲自参与抄书以外,他们也会让胥吏及仆人等帮忙抄书[17]。此外,在购买和抄写之外,获得藏书的重要渠道还有朝廷赐予、亲朋赠与等,这些可遇不可求的机会,普通家庭自然没办法享受到。因此,官宦家族可以通过重视藏书并对子孙进行优质教育这一途径在科举考试中获得并保持着优势地位。

总的来说,尽管文化资本是士子登科及第的外力因素,但这些外力因素也都为官宦士子在科举考试中提供了无可比拟的优势条件。而寒素士子对文化资本的占有数量与官宦士子存在很大差异,而这种差异会直接表现在其学业成绩上,进而影响到他们登科及第的几率。

(三)社会资本之比较

何谓社会资本?布迪厄认为,“社会资本是实际的或潜在的资源的集合体,那些资源是同对某种持久性的网络的占有密不可分的……它从集体性拥有的资本的角度为每个会员提供支持”[3]202。

1.解额差异。宋代贡举解试分为诸路州府军监解试、转运司解试、国子监解试与开封府解试。其中转运司解试的对象为官僚的子弟、亲戚或门客,在录取名额上比诸州府军监解试享有很大的优惠,因其设置的原因之一就是为官僚子弟应举提供一些优待;国子监解试的对象为国子监生,国子监的解额亦甚宽,而国子生皆为京朝七品以上官员的子孙;开封府解试的对象主要为开封府举人,开封府为宋代的政治文化经济中心,系权贵子弟充斥之地,在解额上较前三者更宽。此外,太学内舍生在上舍试的考核中成绩与行艺考察皆优等,可立即释褐授官;若上舍试成绩与行艺考察一优一平者,在贡举开科时可免解试及省试,直赴殿试;即便成绩与行艺考察均为平等或一优一否,也可免解试,直赴省试。显而易见,由于家庭出身的不同,官宦子弟与寒门士子在登科及第的解额方面亦存在着较大的差距。

2.官学与私学差异。经费方面,宋代对官学除了给缗钱以外,还颁置学田,如神宗熙宁四年(1071)诏诸州给田40顷,由学校独立经营,以充经费。除了学田之外,宋代各地官学还有房廊屋产的租金、图书印刷的收入、地方财政拨款等多种集资形式,而私学并无固定的经费来源。师资方面,宋代官学的学官都是经过选拔或推荐并由朝廷任命的饱学之士,而私学的教师多由地方聘请推荐。此外,与官学相比,私学还缺乏完备的教学计划和严格的管理制度。即便于宋代兴盛起来的书院,其在师资经费等诸多方面也难与官学相匹敌。然而,宋代的官学对学生的入学资格都有着严格的规定,这就意味不同阶层出身的士子享受到的教育质量是不同的。如《宋史·选举志三》记载:“国子生,以京朝七品以上子孙为之”。官学尤其是中央官学多以官宦子孙为教育对象,将优质的教育资源严格地限制在上层社会中,并为少数特权阶层所垄断。

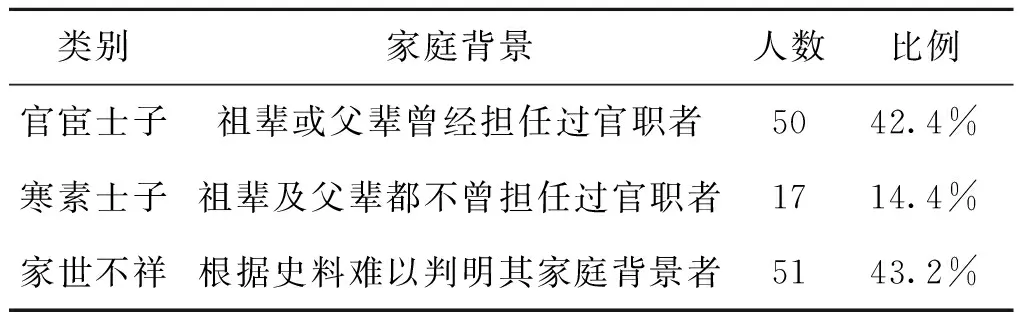

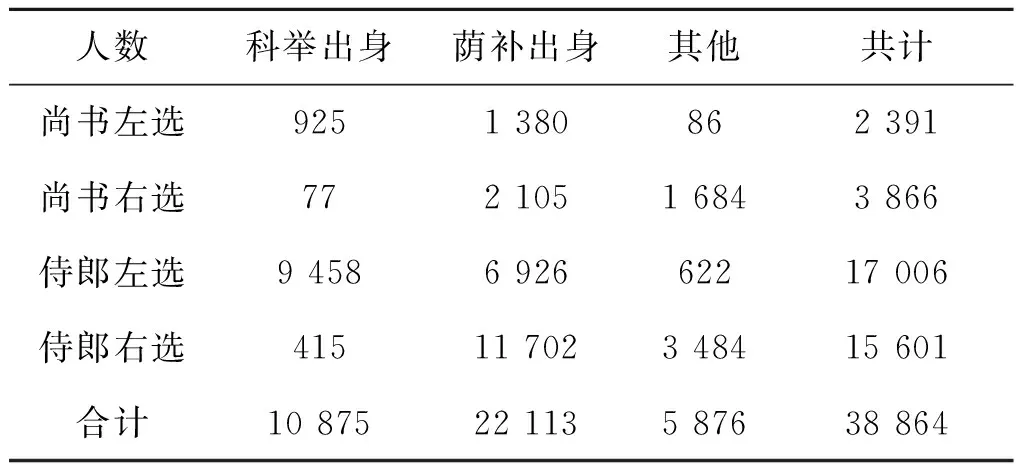

3.宗室应举与恩荫制度。宋代宗室应举,在考试科目、方法、内容及赐第授官等方面,均较普通士人更为优渥[4]579。据《绍兴十八年同年小录》记载,高宗绍兴十八年(1148)王佐榜,登科人数共为330人,其中宗子登科者17人,占总人数的5.2%;又据《宝祐四年登科者》记载,理宗宝祐四年(1256)文天祥榜,登科人数共601人,其中宗子登科者84人,占总人数的14%。从绍兴十八年到宝祐四年,宗子登科者的人数增加到将近5倍,众多宗室子弟纷纷应举[10]4021。宋代除了科举考试之外,还有一条非常重要的入仕途径——恩荫制度。根据李心传的《建炎以来朝野杂记》记载,嘉定六年的“四选”官员共有38 864人,其中科举出身的有10 875人,约占28%;荫补出身的有22 113人,约占57%;其他出身的官员占15%”[18](见表4)。可见到了南宋时期,通过恩荫制度入仕的官员数量已经占据了当时总官员数量的大半。数额与名目繁多的恩荫制度作为科举体制外的一种补偿制度严重阻碍了寒素士子的向上流动。

表4 嘉定六年“四选”官员人数统计表

从布迪厄的社会资本理论来看,社会资本是一个彼此熟悉的具有资格背景的关系网络,这种网络生产与再生产了保证对集体有用的社会关系。而官宦士人与寒素士人在解额、优质教育资源及入仕途径等方面的差异就是对社会资本是否占有或者占有多寡的一种具体体现。

三 结束语

宋代是科举制度趋于完备的一个时期,也是中国科举制度史上浓墨重彩的一笔。较之唐代,宋代科举逐渐放宽了对应举士人的身份限制,一般士人与工商业有奇才异行者皆可应举。除此之外,宋代也创设了一系列防止徇私舞弊的制度,如封弥制度、誊录制度,并且摒弃了“公荐”及“公卷”,皆以程文为是否录取的标准,以便各阶层的应举士人都能够公平地竞争。

但是我们也应该清楚地看到不同家庭出身的应举士人由于占据的经济资本、文化资本及社会资本数量有所不同而导致其在科考费用、家庭教育及社会关系网络等方面形成了巨大的差距,这些差距又直接影响到其登科及第的几率。而且当这些通过科举入仕的官宦士子成为特权阶层之后,就又开始复制新一轮的不平等,资本实现了其自身再生产的潜在能力。宋代寒素士子向上流动的道路依然狭窄,科举考试于社会流动的作用依然有限。