肃宁人京城开起“中国个体第一家”饭馆

文/刘艳菊

从北京东城区繁华热闹的五四大街拐进中国美术馆正对面的翠花胡同,往里走几步,那个灰墙黑瓦挂着红灯笼的小小门楼,就是我们要找的“悦宾”了。招牌很小,“中国个体第一家”几个字却相当有分量,因这几个字承载着中国改革开放的历史印记,第一次来就餐的食客都会特意在门前拍照留念。我们进去的时候已过了饭点儿,店内仍是宾朋满座。悦宾空间不大,桌椅几张,简易布置,服务员麻利收拾去前桌客人用过的杯盘,招呼已久等的客人就座点餐。两个来自山西的食客说:“我们是‘十五环’之外的,也是慕名而来,点了‘蒜泥肘子’‘五丝桶’‘面筋扒白菜’,招牌菜味道就是不一样,你看我们盘子都见底了。”盘子见底的岂止是他们,店里每一桌客人都是盘干碗净才肯离去。

当时颁发的工商营业执照

悦宾,有朋自远方来不亦乐乎

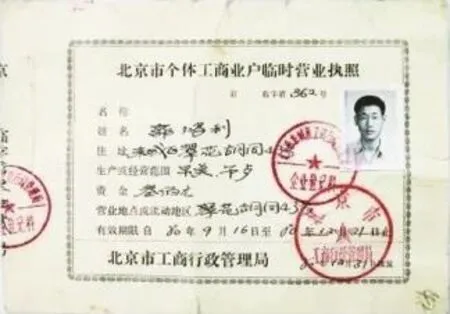

郭培基

“‘悦宾’,有朋自远方来不亦乐乎。”84岁的郭培基老人给来访的家乡记者解释饭馆名号的取意,和他一起创办这个饭馆的老伴儿刘桂仙已于几年前去世。

郭培基出生于肃宁县尚村镇南大史村,自幼随父辈务农,耕耩锄耪样样在行。18岁的时候和妻子刘桂仙一起到北京谋生,他先后在北京饭店、内燃机厂从事“白案”,他做的烧饼毛主席特别爱吃,毛主席的女儿也曾托警卫员给她“买郭师傅做的十个烧饼,带给同学们尝尝去。”

妻子刘桂仙受他影响,也学了一身做饭的好本事,被介绍给叶剑英元帅的夫人当保姆,康克清、邓颖超等是叶夫人家宴的常客,她们都很认可刘桂仙的厨艺。一次叶帅夫人从英国访问回国后请客时对刘桂仙说:在国外吃不饱,挂着中餐招牌的馆子味道也是西餐味,也只有在咱家里才能吃顿饱饭,你要在英国开个饭馆肯定火腾。在座几位客人都说:还用在英国开吗?就小刘这手艺,直接在北京开就得了!

就这么起了个话题,刘桂仙没往心里去。其实她很需要多挣钱的,那是1979年底,北京很多人都有就业压力,他们两个儿子待业在家。尽管邓小平那时已提出允许自谋职业成为解决就业压力的方式之一,可以开饭馆、酒吧之类的自营店,但是改革初始,没人敢去想自己开店赚钱,更不要说开个体餐馆了!

当时刘桂仙郭培基夫妇想都没敢想,直到后来叶帅夫人很正式地又催问了一次,叶夫人的朋友们也极力促成,他俩才终于下定决心开个饭馆。夫妻俩也不知道怎么个程序,随便写了个申请,去街道盖了个“同意开店”的章。之后到北京东城区工商局办营业执照。当时手工业的个体经营有所放开,其他行业还未有明确政策,工商局不知道怎么处理,但是也没说不行。刘桂仙天天到工商局问营业执照的事,不间断地跑了一个月;也因为叶夫人的关注,工商局派人到刘桂仙家里走访调查,确认是本分、老实人,领导班子一合计,特批。

当时全国都没有给个体户开办餐饮营业执照的先例,东城区工商局拿办公用纸手写了一张营业执照,大致意思是允许悦宾饭店营业,盖公章,签字,这张编号为001号的个体餐饮营业执照终于办下来了!不仅如此,工商局还帮刘桂仙担保办理了一笔500多元的贷款。

刘桂仙拿着这500元,去买冰箱,冰箱标价1400元,钱差得太多。经理是个抗美援朝的老干部,听说他们要开个体餐馆,大笔一挥,冰箱上写个“残”字,1400元改成了400元,拉走!又买了4张旧桌子和十几把椅子,找了点儿砖头和木材,把他们的一间平房改成饭店,用烤白薯的旧桶改装成灶炉。请人给起了个店名:“‘有朋自远方来不亦乐乎’;就是‘悦宾’吧。”

中国个体第一家,全世界关注

一切准备就绪,独缺粮油。当时都是凭票购买商品,不管你有多少钱,没有相应的票,什么都买不到。就这么耽搁了几天。

“悦宾”饭馆门口

他们要开饭馆的事,不知怎么就传出去了,记者们天天在饭馆门口转悠。郭培基走到哪里都有人问:听说你要开饭馆?他便含糊着:没有没有。一次郭培基下班回家,刚进胡同口就被一个胖子拦住了,这胖子说他也想弄个饭馆,想向郭培基“取取经”。郭培基一看对方胖胖得像个厨子样儿,就一

股脑儿全给他说了,还告诉他,现在的困境是没粮没油。

第二天郭培基还没睡醒,就听见广播里在说自己要开饭馆的事,用的还都是自己说过的原话。赶紧跑出去买张报纸,头条就是自己要开饭馆缺少粮油这事,原来那胖子是个假厨子、真记者。

这个广播是今天播明天播,天天播出。几天之后,郭培基家里来了个50多岁的男人,说自己是北京市粮食局负责人,一进门就把粮票油票本往他手里塞,还急忙说着:“老郭,快别让他们播我了,粮和油都给你送来了!”

“悦宾”原计划10月1日这天开张。那几天记者们天天在饭馆门口转悠。9月30日这天刘桂仙逛遍了菜市场,买了4只不用凭票的鸭子,想提前半天试一试。郭培基还正常去上班,刚出门就被一个记者“逮”住问:“您这是准备开张了吗?”郭培基说:“明天开张,今天就试试。”记者一听,“试试”就是开张了呀!我得赶紧写报道,抢个头条很重要。

已准备进厂印刷的报纸紧忙换下版面,《悦宾饭馆今天开业》的新闻记录下这一历史时刻。于是,9月30日这一天,全北京都知道刘桂仙家的饭馆开张了。

晚上,郭培基下班回来,远远看见胡同口全是人。还不明白怎么回事呢,就有一个记者跑过来:“老郭,你们家饭馆开张,我都来给你们家当服务员了!你还去上班?”

“悦宾”创始人刘桂仙

本来就是想“试试”,结果31平方米的饭店满满当当都是人,刘桂仙把所有能吃的东西都卖出去了,还有三个人没吃上饭。于是郭培基向街坊借了两碗白面,擀了面条做给他们吃,后来老郭才知道,这三人是《每日新闻社》的记者。一个日本记者指指自己再指桌上的碗,比画着,那意思是别看我个子小,我吃了这么一大碗。另一个来自美国记者激动地告诉郭培基:要在三天之内,让整个地球都知道他在这里开了饭馆!他的报道这样写道:在中国的心脏,美味的食品和私人工商业正在狭窄的小胡同里恢复元气。

开张第一天,他们赚了38块钱,当时郭培基月工资才二十几元。

那时候普通老百姓不怎么下馆子,即使菜价定得不高,一顿饭也能花掉工薪家庭一周的伙食费。当时北京的一百多家大使馆的外交官听说中国经济改革开放,有私人做买卖的了,都跑来看,一品尝味道还真好。可店里只有4张桌子,接待量有限。来吃饭得排号,最长的,要排到60多天以后才能吃上。

个体户开饭馆是重大新闻,各地的记者也都来采访,最多的时候,一天能来二三十名记者。刘桂仙就叫记者站在院子里,她在小厨房里炒菜,把窗户打开,记者在外头问,她一边炒菜一边回答。

支持个体,两位副总理来给他们拜年

郭培基要上班,饭馆主要靠刘桂仙负责。因为慕名来吃饭的人实在太多,即使有工商局、粮食局等部门的协调,悦宾也常常陷入“断粮”状态。为了把饭馆经营好,刘桂仙每天坐最早班的火车,跑回河北老家一带的市集采购,集上米、面、油都是私人高价卖,买多少她都是自己背着回来。当时,在国营饭店能吃到的,在悦宾饭馆基本都能吃到,而且价格还要便宜,这让悦宾饭馆的名气越来越大!刘桂仙天天忙得手脚不挨地,郭培基下班也跟着忙,儿女们都在饭馆帮忙照样忙不过来。但是他们不敢雇人,怕人们说是资本主义复辟。

因为改革开放初期,人们对个体户依旧是议论纷纷,开个体饭馆,支持的人多,反对的人也不少。

郭家的女儿有一个很要好的同学,上学一起走,放学回家一起写作业,自他家开了饭馆以后,那个同学再不让她去家里写作业了,因为家长说他们家是“资本主义复辟”,要跟他们划清界限。郭培基在工厂上班,很多人都躲着他,他在前面走,后边有人指指点点:看,这个人是“资本主义复辟急先锋”。也有报纸刊登文章说,“社会主义制度做私人买卖不伦不类”,点名批评他们。

更有一些人开始对饭馆里的外国人议论纷纷,怀疑郭培基打着餐馆的名义,暗地里“私通外国人”。郭培基女儿的婚事,也差点儿因此而告吹;甚至有的邻居当着刘桂仙的面,说她是外国的“特务”!更有好事者,把他们家的院墙挖了1米多深,说他们“串通国外,私藏军火”……

郭培基的单位开始调查他,把他的祖籍背景查了个底儿朝天,后来实在查不出什么才作罢!

在各方巨大的舆论压力下,刘桂仙一家人好几次差点儿就把倾注了心血的悦宾饭馆关掉,即使再忙再累也不敢雇人。

就在他们内心矛盾的时候,1981年大年初一上午,悦宾迎来了贵客:中国国家两位副总理姚依林和陈慕华一起到悦宾给刘桂仙一家人拜年!国家领导给普通百姓拜年,这是多么大的惊喜呢,郭培基特意在悦宾门口放了一挂鞭炮。

“总理告诉我们,不用怕!”刘桂仙和郭培基吃了定心丸。同年10月,《中共中央、国务院关于广开门路,搞活经济,解决城镇就业问题的若干决定》给像刘桂仙和郭培基一样的人定了性质:社会主义个体劳动者!邓小平在一次报告时说:中国特色社会主义,穷不光荣,富才光荣呢……政策一百年不变。从这以后,那些说“走资本主义道路”的、观望着的、考虑着的、想开不敢开的人就都放心了。在他们的影响下,第二年上半年北京又开了一家个体饭馆,下半年有了四家。紧接着各省市都来采访,全国各地都号召搞活经济,都来悦宾采访取经,个体经济如雨后春笋般在千家万户涌现!刘桂仙和郭培基从没想过,他们竟然成了改革开放的先锋与典型!

悦宾,几十年老味道

这个肃宁人开的小饭馆,在京城的小胡同里扎了根,一开就是几十年。从采购到菜品上桌,刘桂仙都亲自把关。她做饭全靠油盐酱醋这些最基本的调味料,那些遮去菜品原味的佐料,一概不用。就比如那个蒜泥肘子,佐料就是家常的葱姜蒜,“葱辅阳气,姜暖脾胃,再加蒜末,味儿足!”说起这个“味儿足”,郭培基老人有自己的一套理论,“咬一口黄瓜、吃一口豆腐,吃什么就是什么味儿,悦宾的肘子吃不出别的味道来!”

郭培基和刘桂仙没什么文化,也算不清成本和利润,做生意全凭实在。鸡鸭鱼都要买活的,买牛肉的时候,为了让牛肉新鲜不惜多一倍成本。在悦宾,菜价定得很低,来吃饭的客人们都认可他们的菜价合理,反而嫌菜价贵的是郭培基:“现在一条鱼竟然卖一百多块钱,前几年才卖八块钱!哪儿说理去?”

20世纪90年代,各种个体小买卖已经遍布大街小巷,有一些商户想多赚钱,用假货以次充好,哄抬物价,做生意全靠吹。刘桂仙却不以为然:“这么干,长远不了!”后来证明事实如此,而刘桂仙的生意却越来越好,她又开了分店“悦仙”,可还是不习惯雇服务员,就把远在老家肃宁的亲友们招呼几个去帮忙。

“悦宾”的发展史吸引了许多人

2007年,75岁的刘桂仙因心脏病回肃宁老家静养月余。回京后照样每天上午10点便坐在悦宾,一直盯到下午3点才会离开。大到选材用料,小到切葱切蒜,只要一样不入刘桂仙的“法眼”,她都会让厨师立刻改正。别人说,买卖做到这份儿上,也该享享清福了。刘桂仙却说“菜比天大,不盯着不行”。也正是因为饭馆的掌舵人是刘桂仙,悦宾、悦仙这么多年,还从没有吃坏过一人!刘桂仙也因此被大家称为“仁义老太太”。

如今,“仁义老太太”、悦宾饭馆创始人刘桂仙已经去世,郭培基也退居二线在家养老,饭馆由儿孙打理。老店老味道,悦宾第二代、第三代人秉承着最初的“菜比天大”的理念,尽心尽力经营着悦宾。

创业难守业难知难不难

郭诚是悦宾的第三代,他大学学的就是酒店管理专业,“课本上学的那些真正应用到实际的没有多少,经营悦宾还是爷爷奶奶传下来的理念实用。”

郭诚和妹妹郭华是在饭馆里长大的,从小爱吃奶奶做的菜,对于他们来说,传承是责任,也是压力。接手悦宾,郭诚体会到了爷爷奶奶以及父辈们几十年来为悦宾的付出。

悦宾还是那些菜,连同店内布置,几十年没什么变化。郭诚真正学做菜到接手负责悦宾也没几年,他也试过出新,但还是觉得更新菜单也没必要,人家是冲着你的招牌菜来的,结果来了给上外面常见的新菜,没法交代;而且菜单上那么多菜,没必要都学会,能保持住招牌菜做精就很不容易了。踏踏实实做菜,规规矩矩做人,这是爷爷奶奶从小教的,“爷爷奶奶就是这么过来的,父母也是这么过来的,我也应该这么过。”“我们家不是做生意的,而是做菜的。”郭城一直强调这句话,“悦宾回头客特别多,有的人七八年才来一次,但他会说,‘味道没变,还能找到当初的感觉’,我觉得这是对我们最高的赞誉。”老店老味道,甚至每次答记者问都差不多,他希望悦宾的发展不是靠故事,而是靠美食。

悦宾还是那些招牌菜,做法没变,连同店内布置,几十年没什么变化;不开加盟店,不随便提价,不做外卖,有很多人也在质疑悦宾的“不合时宜”,可实际上,每一项的变革与否,都被郭家上上下下讨论过。“我们考虑过做外卖,能提高销量。但我们家的菜,现吃一个味儿,打包回去,味儿就变了,不适合做外卖。”又比如,现代化的餐饮企业对员工管理非常严格,悦宾简直谈不上管理,还是爷爷郭培基传下来的“三敬”理念:敬员工,敬街坊邻居,敬客人。拿员工当家人,所以员工忠诚度很高。曾有人想要入股品牌扩张,郭家人想想还是拒绝了。“离了胡同,那还是悦宾么?”

有时,坚持不变比改变更加辛苦。但这就是历史赋予悦宾的责任,“这是一份关于改革开放的记忆,我们能做的,就是通过我们的坚持,把它呵护好。”郭诚说。

20世纪80年代的悦宾饭馆,一天只能接待十四五位顾客,来吃饭得排号

《四十年四十个第一》中的第一

就是这个小小饭馆,每年、每月甚至每天都有记者采访。而郭家人也有明确分工,郭诚和叔叔婶婶忙饭馆的事,妹妹郭华是悦宾的外交官,接受采访,讲述悦宾的故事。作为改革开放四十周年献礼,他们受邀参加录制了cctv10的专题片《四十年四十个第一》,九月中下旬播出。因为悦宾是改革开放后第一家个体户。

悦宾,已经在改革开放中走了38年,它身边的一切都在飞速变化,而它仍旧坚守着自己对菜品味道、新鲜的追求,诚信经营、不忘初心。就像郭培基这样84岁的老人,还在用“炊事员、厨师”来自居,可以感受到悦宾一直以来对于做菜、对于经验从不走捷径,稳扎稳打一干就是38年,这应该也是一种匠心精神。

如今,悦宾饭馆依旧在翠花胡同经营着,生意红火。北京疏解非首都功能的拆违整治改造,让翠花胡同愈发素净整洁。那泛黄的门脸,老旧结实的八仙桌,还有80年代的装潢,依旧在诉说着改革开放背景下个体户靠劳动实现理想的动人故事。

面对来自家乡肃宁的记者,郭家人显得特别高兴。以往面对北京的、外国的、全国各地媒体,他们都是回答“老家是河北,肃宁的……”因为忙,郭培基回老家的机会也不多,但是每次回去,肃宁都有很大的变化。“原来没有高速,开车要5个小时,现在只要两个小时;下高速回南大史经过尚村,尚村繁华,经济发达,跟城市没有区别了……”“我们不在家,老家的亲戚朋友就拜托大家多照顾啦。”郭诚对家乡的记者说。