从诗语革命到电影诗学:论俄国未来主义和形式主义的视觉性

张历君

(香港中文大学 文化及宗教研究系)

引言

至于文学本身的定义,我们至多只能尝试去推想,形式主义者们从这次壮观的颠覆性探索中,会得出什么结论。……然而,所有这一切都没有实现:政治压迫在1920年代末就降临到这个团体头上,所有他们讨论过的问题在其后的几十年里都成了禁忌。形式主义运动这一猝然结局给我们留下的唯一积极教训是:显而易见,文学和批评都不能在自身找到它们的目的;如果能找到的话,国家就不会想到要来干涉它了。

——托多洛夫(Tzvetan Todorov)*Todorov 1987: 28.

文学理论的研究者在讨论俄国形式主义(Russian formalism)时,通常都会引用下述雅各布森(Roman Jakobson)和艾亨鲍姆(B. M. Eikhenbaum)的著名说法,借此说明俄国形式主义的研究重点在于作品的“文学性”(literariness/literality),而他们所关注的领域则是独立自主的文学领域。雅各布森的说法是这样的:“文学研究的题目并非全部的文学作品,而是‘文学性’,也就是使作品成为文学的因素。”(Jakobson 1997: 179)艾亨鲍姆则认为:“文学研究者的唯一课题应该在于探索文学作品的特征。”*转引自Erlich 1981: 172.长久以来,这类说法一直影响着学界对俄国形式主义的接收和理解。当我们提起以“诗语研究会”(Society for the Study of Poetic Language)和“莫斯科语言学小组”(Moscow Linguistic Circle)为首的形式主义运动时,便往往伴随着这样一种印象,即他们旨在“提出以科学方法处理文学内在的问题,建立新的纪律,认为文学研究必须以文学本身为目标,必须是一种独立自主的活动,而不是附属于其他学科之下。”(高辛勇1987:15)这种说法确实能道出形式主义者研究的大方向,但它却同时产生一种副作用,即往往使我们忽略了,俄国形式主义运动跟文学以外的其他艺术实践和外部政治环境之间交缠的关系。

1983年,亦即福柯(Michel Foucault)逝世前一年,《终极目的》(Telos)杂志发表了他一篇题为《结构主义和后结构主义》(“Structuralism and Post-Structuralism”)的访谈录。在这次访谈的开端,他谈到了1960年代法国的结构主义运动和形式主义之间的关系。他说:“可以肯定,某些人在一些确定的领域如语言学、比较神话学里运用结构的方法,他们知道什么是结构主义。但是,当越过这些非常确定的领域的界限时,就没有人确切知道它是什么了。我不能肯定是否值得尝试给当时人们所说的结构主义重新定义。但我本人认为有意思的──如果有空我很想做──也许是去研究什么是形式思想,什么是贯穿二十世纪西方文化的各种各样的形式主义。”(福柯1998:484;Foucault 1998: 433)福柯认为,我们与其花时间为法国结构主义运动下一个确切的定义,倒不如尝试把结构主义重新置放在20世纪欧洲形式主义思想的历史发展脉络中,对之作更有意思的历史分析。他指出,形式主义的思想取向普遍渗入到20世纪欧洲各种不同的思想和艺术运动中。在绘画和音乐研究、民俗和传说分析、建筑以及理论思维等不同领域,我们都能发现形式思想的痕迹。他并一再强调,法国结构主义不过是形式主义历史中的一个小插曲。(福柯1998:484, 486;Foucault 1998: 433, 435)在福柯所提示的研究方向中,形式主义是一个横越艺术、建筑、人类学研究、理论思考等不同领域的思想潮流。对他来说,根本不存在一个孤立于某一个研究和实践领域里的形式主义思想。恰恰相反,这些在不同领域里发展起来的各式各样的形式主义思想,实际上以各种不同的方式、或显或隐地交织出一条形式主义思潮的历史线索。

在同一个访谈中,福柯还把形式主义运动和同时期的政治运动连系起来,为我们对形式主义的解读,开启了另一个历史视野。他说:“并且,就形式主义而言,我同样相信,应当注意它同社会状况甚至政治运动的经常联系,这种联系每一次都既明确又有意思。俄国形式主义和俄国大革命肯定应该放到一起去重新检验。对形式思想和形式艺术在20世纪所扮演的角色、它们的意识形态价值以及它们同各种不同的政治运动的关系,都应当去分析。”(福柯1998:484-485;Foucault 1998: 433-434)福柯敏锐地观察到这样一种情况,即在20世纪的前三分之一时间里,形式主义的文化、思想和艺术普遍地同政治运动,或说左派批判运动,紧密地联系起来,有时甚至与某些革命运动相呼应。如此一来,在某种非马克思主义的形式思想与马克思主义的参照之间产生了一种互动效应,这种互动效应孕育出一个介于文化与政治之间的独特的论述空间。(福柯1998:486;Foucault 1998: 434-435)

历史的巧合往往叫人目瞪口呆。同样是1983年,苏联作家出版社为年届九十高龄的俄国形式主义运动旗手什克洛夫斯基(Viktor Shklovsky),出版了一本题为《散文理论》(Theory of Prose)[注]本文中的“散文”一词,依据形式主义者的用法,泛指韵文以外所有的文学体裁。的著作。这次出版的《散文理论》包括使用同一书名、却写于不同时期的两本书。第一本书是于1925年初版的《散文理论》,是什克洛夫斯基的成名作;第二本书则写于1982年,是一部结合回忆和理论沉思的奇特著作。在第二部《散文理论》中,什克洛夫斯基忆述了他们一群年青人在1910年代创立诗语研究会时的时代氛围。他谈到了当时的俄国前卫艺术工作者和诗语研究会的形式主义者与俄国革命的关系,这一点恰好与福柯的历史观察相呼应。考虑到什克洛夫斯基回忆的重要性,我们以下将以较长的篇幅引述他相关的回忆文字:

关于我这一代人──往往是些不幸的人──人们说,我们是革命的牺牲品,此话谬矣。

我们是革命的创造者,革命的儿女。

赫列勃尼科夫是,马雅可夫斯基是,塔特林是,马列维奇是。

马列维奇从革命最初的年代起就是老布尔什维克,参加过莫斯科起义。在诗语研究会里,好像只有三个人不是布尔什维克。

……

我说过,艺术是超情绪的,艺术里没有爱,艺术是纯粹的形式。这是个错误。不记得是谁说过这样一句话:“革命者所做的──是否定,基督徒所做的──是放弃。”

不应当放弃过去,应当否定它,并加以改造。

所以我们,特别是我,发现了语言里发生的种种现象。……这是艺术的推进。凡此种种不仅是诗歌语言中声音的现象,而且是诗的本质,艺术的本质。(什克洛夫斯基1994:274)[注]第二本《散文理论》至今未有英译本,只有中译本。

以上一段引文包含了两个重要的信息:一、当时的俄国前卫艺术工作者和诗语研究会的形式主义者,实际上都是在革命氛围中创造和构想他们的艺术作品和理论,并把自己想象成艺术领域里的“革命创造者”。二、对于什克洛夫斯基来说,他对诗歌语言形式的研究不单是一种实证性的现象研究,更是对诗歌本质和艺术本质的把握。他认为自己当时虽然犯了一些错误,但正是在革命的巨大否定动力的推进中,使他一步一步接近诗和艺术的本质。换言之,对于他来说,革命并非与诗和艺术没有任何内在关联的外部社会因素,恰恰相反,正是革命氛围所产生的巨大文化能量,开启了他们这群形式主义者探索诗歌和艺术问题的新视野。

可惜的是,福柯还未来得及开展他对“形式思想”和“贯穿二十世纪西方文化的各种各样的形式主义”的研究,便撒手人寰。我无意猜度福柯会怎样展开这项研究,也无意借用福柯的考古学和系谱学方法来研究俄国形式主义。我仅仅希望在福柯和什克洛夫斯基的提示下,尝试把形式主义的理论观点重新置放在俄国未来主义(Russian Futurism)和构成主义(Constructivism)等苏俄左翼前卫艺术运动的语境中进行再解读,并进而点明,形式主义在文学研究领域里所推动的范式转移运动,与苏俄左翼前卫艺术工作者在电影和绘画等视觉艺术形式所进行的实验创作之间的历史因缘。最终,我希望阐明,包含在形式主义文学理论中独特的视觉经验或视觉性(visuality);并在结语部分进一步指出,隐含在苏俄左翼前卫艺术理论和实践中的文化政治意涵。

必须说明的是,我这里对俄国形式主义的再解读,主要依据的是巴赫金(Mikhail Bakhtin)所提出的文艺学和文化史的研究视野和方法。1970年,巴赫金便曾在《答〈新世界〉编辑部问》(“Response to a Question from the Novy Mir Editorial Staff”)一文中,清楚指出:“由于迷恋于专业化的结果,人们忽略了各种不同文化领域间的相互联系和相互依赖的问题,往往忘记了这些领域的界线不是绝对的,在不同的时代有着不同的划分;没有注意到文化所经历的最紧张、最富成效的生活,恰恰出现在这些文化领域的交界处,而不是在这些文化领域的封闭的特性中。”因此,巴赫金认为,我们不应把文学与其他文化领域割裂开来,更不应越过“文化”的层面,把文学与社会经济因素直接联系起来。因为这些社会经济因素并非直接作用于文学,而是首先作用于作为整体的文化,然后通过文化作用于文学的。换言之,社会经济因素惟有与文化连接起来,才能影响文学。他说:“文学是文化不可分割的一部份,脱离了那个时代整个文化的完整语境(the total context of the entire culture of a given epoch),是无法理解的。”(巴赫金1998:4:364-365;Bakhtin 1986: 1-2)

但我们不能简单地将他所谓的“完整语境”仅仅理解为某个文学现象所由产生的时代背景。巴赫金在上述的文章中便曾警告过,我们固然不能脱离开时代的整体文化来研究文学现象,但把文学现象封闭于它的同时代里,结果可能更糟。因为“伟大的文学作品都经过若干世纪的酝酿,到了创作它们的时候,只是收获经历了漫长而复杂的成熟过程的果实而已。”所以,一方面,如果我们只依据作品或文学现象所由产生的直接环境,只依据它们同代的条件去理解和阐释它们,那么,我们肯定永远无法把握它们的深刻涵义(its semantic depths);另一方面,如果我们把作品或文学现象封闭于一个时代里,我们也不能理解作品在随后的数个世纪中的未来生活。这后一点很重要,因为“文学作品要打破自己时代的界线而生活到世世代代之中,即生活在长远时间里……”换言之,“涵义现象”(Semantic phenomena)往往会以隐蔽的方式潜藏在作品或文学现象里,它只有在以后的时代中较有利的文化内涵语境(semantic cultural contexts)里,才得以重新揭示出来。(巴赫金1998:4:366-367;Bakhtin 1986: 4-5)

如此一来,我们便不难发现,在巴赫金的研究视野和方法中,“理解的语境”便包含着两个不同的时间维度,一是“暂短时间”(small time),这个维度包括产生作品或文学现象的现时代、不久前的过去及其可预见的未来;一是“长远时间”(great time),这意味着作品或文学现象实际上是在时间的长河里不断开展着无穷尽和无法完成的对话的。正是在这后一个时间维度的意义上,巴赫金认为,作品或文学现象会在一切新的语境中,无终止地更新它们的涵义。(巴赫金1998:4:390;Bakhtin 1986: 169)在巴赫金广阔的历史视野的启迪下,我尝试从俄国形式主义运动崩解近五十多年后的两个回顾视野出发,亦即什克洛夫斯基的晚年回忆和福柯临终前对欧洲形式主义历史的匆匆一瞥,重新理解这个据称昭示了文学科学自身独立纪律的俄国形式主义运动,是如何吊诡地跟文学领域外的视觉艺术实验和文化政治连结起来的;并借此展开我自己与俄国形式主义和俄国未来派的对话。

一、超理性语:立体未来主义的诗语革命

1980年,雅各布森的妻子、雅各布森研究专家帕穆尔斯卡(Krystyna Pomorska)把她和雅各布森的一系列对谈录整理成《对话》(Dialogues)一书。在对谈录中,雅各布森谈到了1910年代他筹组莫斯科语言学小组时的文化氛围。他说道:“我在一批年青画家中间成长起来;对我来说,绘画中有关空间、色彩以及轮廓和纹理的基本问题跟(与日用语言相对的)诗歌语言材料的基本问题一样,两者都是我熟悉的、曾心思熟虑的问题。”(Jakobson and Pomorska 1983: 7)雅各布森所说的“年青画家”,指的就是俄国未来主义(Russian Futurism)的年青艺术家群体。换言之,雅各布森在1910年代开始着手进行诗语的语言学研究之时,他实际上是把诗语问题和绘画的视觉语言问题并列起来,同时对这两个领域进行研究和探索的。在这一节里,我们将深入探讨俄国形式主义和俄国未来主义之间的平行发展关系,并进而点明俄国未来主义的文学和艺术实验,在多大程度上影响了俄国形式主义者的理论探索。但在进入这个论题之前,我们得先回顾一下俄国形式主义运动的发展概貌。

(一)俄国形式主义运动发展概况

有关俄国形式主义发展阶段的划分,历来有多种不同的说法,其中以下述三种说法较具代表性:一、对俄国形式主义最早的全面研究专著,应该是巴赫金和梅德维杰夫(P. N. Medvedev)合著的《文艺学中的形式主义方法》(The Formal Method in Literary Scholarship)。此书初版于1928年,是第一本系统整理和批评俄国形式主义文学理论的专著。在这本书中,巴赫金和梅德维杰夫将俄国形式主义运动的发展,分成三个时期:第一个时期是1914-1919年间,也是俄国形式主义产生和发展的阶段;(巴赫金1998:2:177-195;Bakhtin 1985: 54-65)第二个时期则是1920-1921年间,巴赫金和梅德维杰夫之所以将这两年划为第二个时期,是因为在这段期间,形式主义的代表者之间开始出现不协调的状况,“原先在第一个时期融合于其中的倾向和成份,这时开始独立起来。”(巴赫金1998:2: 195;Bakhtin 1985: 65)第三个时期则是1922-1928年间,巴赫金和梅德维杰夫认为这个时期也是形式主义理论分化和解体的阶段。(巴赫金1998:2:200;Bakhtin 1985: 69)二、厄利希(Victor Erlich)撰写的《俄国形式主义:历史-学说》(Russian Formalism: History-Doctrine)一书,则是直至目前为止英语学界对俄国形式主义最全面和深入的研究专著。厄利希将全书分成《历史》和《学说》两个部份。在《历史》部份中,他详述了俄国形式主义从1915年至1930年间的发展历史。他并把俄国形式主义发展过程分成三个时期:第一个时期是1916-1920年间,他将之命名为“斗争和论战”的时期;第二个时期是1921-1926年间,他将之命名为“狂飊突进”的时期;而第三个时期则是1926-1930年间,他称之为“危机和溃败”的时期。(Erlich 1981: 51-139)三、至于华语学界中对俄国形式主义最全面的研究专著,则是张冰的《陌生化诗学:俄国形式主义研究》一书。在该书的《绪论》里,张冰将俄国形式主义运动在俄国本土的发展划分为两个阶段:第一个阶段从最早的1908年到1920年,亦即“发生或早期阶段”;第二个阶段则是1921-1930年间,张氏认为这个阶段的特点是“‘狂飊突进’与‘偃旗息鼓’”。(张冰2000:4-5)

参考了上述三种说法,我尝试将俄国形式主义运动的发展过程重新划分成两个阶段:从1915年到1920年为第一阶段;从1921年到1930年为第二阶段。我对这个运动的发展过程的重新划分和简述,主要考虑和参照的是这个文学理论运动与苏俄学院和官方马克思主义之间的微妙关系。依据什克洛夫斯基的回忆,早于1914年,一批彼得堡大学的在校大学生已集结起来,形成了一个文学研究小组。(什克洛夫斯基1994:77)这个小组后来于1916年正式成立,取名“诗语研究会”,简称“奥波亚兹”(Opojaz)。同年,奥波亚兹出版了文集《诗语理论研究》(Studies in the Theory of Poetic Language),并以此为阵地,向当时在文坛和文学研究领域占主导地位的皮萨列夫(Pisarev)的实证主义、象征主义(Symbolism)的形而上学和学术上的折衷主义方法展开猛烈的攻击。(Erlich 1981: 71)而诗语研究会的姊妹团体“莫斯科语言学小组”,则于1915年正式成立。但这个小组却不全是由学生的课外讨论会发展而成的,它多少带点半官方性质,因为这个小组是由莫斯科大学语言学系资助和指导的。(张冰2000:55-56)这两个团体的领导者分别为什克洛夫斯基和雅各布森。

诚如巴赫金所言,俄国形式主义运动第一阶段的理论发展以未来主义为目标。他甚至断言:“未来主义对形式主义的影响非常之大,如果形式主义的活动只是出了诗语研究会的几本文集而告结束的话,那么形式主义方法将作为仅仅是俄国未来派一个分支的理论纲领而成为文学科学的对象。”(巴赫金1998:2:181, 182;Bakhtin 1985: 56, 57)巴赫金的观察极为准确。诗语研究会在这个时期出版的论文集《诗语理论研究》,其中有不少论文都对语言符号的外在形式和语音肌理表现出极大的理论兴趣。这一研究取向明显源自未来主义诗人赫列勃尼科夫(Xlebnikov)所提出的“价值自足语”(self-valuing word)这一概念。此外,什克洛夫斯基在这个时期所发表的两篇文章──《波捷勃尼亚》(“Potebnja”)和《艺术即手法》(“Art as Device”),一般都被认为是俄国形式主义的纲领性宣言。这两篇文章共同阐述了这样一个命题:艺术不是对生活的反映,而是对语言进行创造性的变形。(张冰2000:57-58)这个命题实际上也是未来主义诗人的创作原则。总括而言,我们可以用什克洛夫斯基第一本发表的小册子的名称“词语的复活”(the resurrection of the word)来概括这个时期形式主义的思想取向。

1920年,彼得堡艺术研究院设立了文学史学部,这标志着形式主义正式为学院派所接纳。这个文学史学部的主任、文学史和文学理论专家日尔蒙斯基(V. M. Zhirmunskii),在这段期间也成了一名“准形式主义者”和形式主义的同情者。与此同时,形式主义的队伍也开始扩大。随着组织的扩大,形式主义的学术地位也有所提高,而其批评和研究方法亦随之改善。1921年以后,诗语研究会的所有出版物均获学院赞助。《诗学问题》丛书也在这些年间陆续问世。在这第二个发展阶段里,形式主义者的研究趋于成熟,宣言和表态式的语句在他们的论文和著作中逐渐减少,取而代之的是比较严肃的批评和严谨的研究。他们发掘了更多具体的材料,以此证实当初提出的基本理论观点。他们的研究领域亦相应扩大了:对诗歌谐音法的片面强调,被对整体文学形式的观照所取代;他们开始承认,语音和语义都是诗语研究不可或缺的同等对象;而对语义问题的探讨则进一步引发了对风格和手法、意象和叙事功能的系统研究。(张冰2000:59-60)

随着形式主义运动日益壮大,他们跟前苏联马克思主义文艺批评的分歧,亦开始受到官方马克思主义的关注。从1924到1925年间,形式主义的方法论前提受到官方马克思主义的严格审查。托洛茨基(Leon Trotsky)对形式主义的批评,为其他马克思主义文艺批评家对形式主义的批评定下基调,亦即一般否定,个别肯定。而卢纳察尔斯基(A. V. Lunacharsky)的批评,则为形式主义敲响了警钟。因为当时苏联文坛上的新派人物,都习惯于把卢纳察尔斯基视作“新艺术”的庇护者。事实上,他的批评最终也成了一个信号,即苏共快将结束文坛上群龙无首的混乱局面,使各种思想重新收编进统一的大方向。1920年代末,前苏联收紧其文艺政策,形式主义者们被迫放弃自己的学说,而俄国本土的形式主义运动亦告解体。(张冰2000:61-64)

(二)超理性语与形式主义文学理论的起点

从以上有关俄国形式主义运动发展的脉络出发,我们不难发现,形式主义的理论探索实际上跟俄国未来主义文艺实践分享着共同的源头。艾亨鲍姆在《“形式方法”的理论》(“The Theory of the ‘Formal Method’”)一文中便直接承认了形式主义与未来主义的密切关系:“形式主义方法与未来派在历史上原来就是彼此联系在一起的。”他并指出,未来主义诗人对于“超理性语言”(transrational language)[注]俄语中的“zaumnyj”一语,既可译作“transrational”(即超理性)或“trans-sense”(即超意义);也可译作“nonsense”,即无意义,本文一律译作“超理性”。的探索,使诗语的语音得以脱离“内容”或表情达意等要求的束缚,获得独立的意义。而未来主义这种写作实践则使形式主义者与未来派得以联合起来,向象征主义的“形象思维”(thinking in images)诗论和诗语的声义相合论提出挑战。(张捷、翟厚隆编1998:2:212, 216-217;Lemon and Reis ed. 1965: 105, 108-109)以下我们会从俄国未来主义对“超理性语言”问题的探讨以及其彻底重构世界的欲望这两个方面入手,具体阐明俄国未来主义的艺术实践如何影响俄国形式主义的理论探索。

依据马尔科夫(V. Markov)的介绍,俄国的未来主义运动包括自我未来派(Ego- Futurism)、立体未来派(Cub-Futurism)、诗歌顶楼(the Mezzanine of Poetry)、离心机(Centrifuge)等不同的支派。(张捷、翟厚隆编1998:1:157-167)而艾亨鲍姆在《“形式方法”的理论》中所提及的赫列勃尼科夫、克鲁乔内赫(Kruchenykh)和马雅可夫斯基(Mayakovsky)等未来主义诗人,则属于立体未来派一脉。在经过三年的诗歌写作实践以后,“立体未来派”在1912年发表了他们第一份宣言《给公众趣味一记耳光》(‘A Slap into the Face of Public Taste’)。在这份宣言中,他们首次提出诗人有任意造词和派生词以扩大词汇数量的权利,并认为诗人可以痛恨存在于他们以前的语言。(张捷、翟厚隆编1998:1:111-112;Lawton and Eagle ed. 1988: 51-52)在众多立体未来派的宣言式文字中,马雅可夫斯基的《关于未来主义的一封信》把他们这一派诗人对诗歌语言的理解表述得最为简要(张捷、翟厚隆编1998:1:135):

1.在词汇上下功夫(造新词、选音等);

2.以语言本身的多格律,代替程序化的抑扬格和扬抑格的格律;

3.使句法革命化(简化词组的形式,刻不容缓地使用不寻常的用词方法等);

4.革新词和词组的意义;

5.……

6.显示语言的招贴画性质等等。

马雅可夫斯基在这里表述的对诗歌语言的理解,其指涉的对象正是立体未来派的“超理性语言”写作。依据克鲁乔内赫在《超理性语宣言》(“Declaration of Transrational Language”)中的讨论,由于“思维和语言总是跟不上富于灵感的人的感受”,因此艺术家可以利用个人的和没有确切含意的自由语言进行创作,以摆脱一般语言的束缚。而这种自由的语言便是超理性语言。它产生于原始的声音,是“有节奏的音乐性冲动”。而它所产生的形象则是一种不能准确确定、甚至是“无形式的”原始形象。(张捷、翟厚隆编1998:1:131;Lawton and Eagle ed. 1988:182)可以说,这种无定形、无规律、无意义的超理性语,实际上就是最纯粹的“词语本身”(word as such)。而最为脍炙人口的超理性语诗歌则无疑是克鲁乔内赫的一首无意义诗:(Lawton & Eagle ed. 1988:60)

dyr bul shchyl

ubeshchur

skum

vy so by

r l ez

正如海德(G. M. Hyde)所指出的,这个文本“在英语里(或不如说在用英语字母拼写出来的字样里……)和在俄语里一样,是没有意义的,尽管在俄语里这些音响暗示某些可能由它们拼读出来的词或词素。”在这里,文字已再无意义可言,一切只剩下超理性语言那“有节奏的音乐性冲动”。因此,海德借用博齐奥尔(Boccioni)的术语,将这首诗理解为一种“物理先验主义”(physical transcendentalism)的写作。(布雷德伯里等编1992:240-241;Bradbury and McFarlane ed. 1978: 265-266)

有关“超理性语言”的讨论,同样是早期形式主义者的核心论题。艾亨鲍姆在《“形式方法”的理论》中便曾指出,他们第一部文集的内容全都是关于声音和“超理性语言”的问题。此外,什克洛夫斯基在这部文集中所发表的一篇论文,便题为《论诗与超理性语言》(“On Poetry and Transrational Language”)。依据艾亨鲍姆的介绍,什克洛夫斯基在这篇文章中,尝试把“超理性语言”的运用理解为诗歌的内在特质。他认为,相比于超理性语,诗歌的内容反而是虚假的表象:“诗人并非从一开始便存心要发出超理性的声音;这些超理性语言的特质通常会被某种内容的假面具掩盖起来,但这种内容都不过是假象或幻象……。”艾亨鲍姆并指出,什克洛夫斯基在这篇文章中开始把研究的核心问题从诗歌的纯声音和音响的层面转移至发音和语音形成的层面。他认为,正是在这一问题重心的转移过程中,什克洛夫斯基使诗语的研究不再局限于波捷勃尼亚和象征主义者所划定的范围:诗语不再被简单地理解为“形象”的语言,而诗歌的声音也绝不只是外在的悦耳的语言要素。诗歌里的声音不再只具有为意义“伴奏”的功能,而且还具有独立的价值。(Matejka and Pomorska ed. 1971: 9-10)

雅各布森在他那篇著名的论文《最新俄国诗歌:赫列勃尼科夫》(“The Newest Russian Poetry: Velimir Xlebnikov”)中,亦表达了跟什克洛夫斯基相近的观点。雅各布森认为:“但诗不过是旨在表达的言词和声音,易言之,它是由自身内在的规律所管治的语言形式;对于实用语言和情感的语言来说极其重要的沟通功能,对于诗歌来说只是微不足道的元素。”换言之,对于雅各布森来说,诗语根本不是由带有感情的语言所组成,恰恰相反,诗歌犹如赫列勃尼科夫所言,是由“价值自足语”所组成的、具有自足的审美功能的语言。而雅各布森也是在这一语境中说出他那句著名的论断的:“文学研究的题目并非全部的文学作品,而是‘文学性’,也就是使作品成为文学的因素。”(Jakobson 1997: 178-179)

我们若能细心考察雅各布森的论述脉络,便不会误会他是在把文学领域跟其他艺术领域完全分隔开来。恰恰相反,雅各布森的意思,其实是文学领域或“文学性”必须跟其他艺术领域相互参照,才能最终确立其相对的独立性。恰恰在他写下上面那句著名的有关“文学性”的断言之前两个自然段,雅各布森谈到了诗歌跟其他艺术之间交相参照的关系:“造型艺术是自足的视觉表达的形式显现,音乐是自足的声音材料的形式显现,舞蹈是自足姿态的组织;而诗歌则一如赫列勃尼科夫所言,是自足的、‘自我从属’的语词的组合。”(Jakobson 1997: 179)

海德借用博齐奥尔的术语“物理先验主义”所描述的超理性文字实验,实际上是跟俄国未来主义的绘画实验紧密相连的。研究俄国现代前卫艺术的葛瑞(Camilla Gray)甚至断言:“在俄国,未来主义先起源于绘画创作,以后才进入诗坛――实际上,大部分诗人写诗的灵感均来自图画。”(葛瑞1995:120)顾名思义,立体未来主义一词中的前缀“立体”(Cub)指的正是绘画中的“立体派”(Cubism)。而在发表《给公众趣味一记耳光》时的联署者,除了马雅可夫斯基等几位诗人以外,还有大卫·保纽克(David Burliuk)这位立体未来派的画家。他与其兄弟维·保纽克(V. Burliuk)以及拉里欧诺夫(M. Larionov)、冈察洛娃(N. Goncharova)、马勒维奇(K. Malevich)、塔特林(V. Tatlin)等人共同构成立体未来派的代表画家群。赫列勃尼科夫本身便是一位横跨绘画和诗歌两个创作领域的艺术家。因此,很难想象一位严厉的赫列勃尼科夫研究者,会把绘画和诗歌这两个创作领域视作两个相互分隔开来的、完全独立的领域。在以下的讨论中,我们将进一步探讨俄国未来主义绘画的视觉模式,如何为形式主义的诗歌和文学研究开启一个崭新的视野。

(三)“革命化意识”或彻底重构世界的欲望

俄国立体未来派的一个重要取向,是一种或可称作“革命化意识”(revolutionizing consciousness)的彻底改造或重构世界的冲动。(Bradbury and McFarlane ed. 1978: 261)而这种“革命化意识”,也就是什克洛夫斯基在1982年写就的第二本《散文理论》中所提出的革命者的“否定”:

……不记得是谁说过这样一句话:“革命者所做的──是否定,基督徒所做的──是放弃。”

不应当放弃过去,应当否定它,并加以改造。(什克洛夫斯基1994:274)

这种否定并改造过去的“革命化意识”,可以说,从一开始便贯彻于俄国未来派的文学艺术理念里,其中最为著名的表述,肯定是他们第一份宣言《给公众趣味一记耳光》中的起首段落:

致我们第一个新的、出乎意料的东西的读者。

只有我们才代表我们时代的面貌。时代的号角由我们通过语言艺术吹响。

过去的东西令人憋气。科学院和普希金比象形文字还难于理解。

把普希金、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰等等,从现代生活的轮船上扔出去。(张捷、翟厚隆编1998:1:111;Lawton and Eagle ed. 1988: 51)

在上述的著名段落里,我们看到的还只是一种对普希金、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰等经典作家或“过去的东西”的纯粹否定。而在拉里欧诺夫和兹达涅维奇(I. Zdanevich)两人合撰的另一篇宣言式文字《我们为什么要化妆?》(1913年)里,我们则可以进一步看到这种否定的“革命化意识”所包含的“改造”和“创造”冲动。拉里欧诺夫和兹达涅维奇在文章中表示,对于他们来说,“化妆”因其随着不同境遇和需要而随涂随抹这一特点,可被视为一种对于“大地”“不朽的美”和永恒的真理的背叛和破坏行为。在这里,“化妆”意指着,艺术创造对于生活和世界的永无休止的改造或重构。因此,他们在文章中夸口道:“我们这些创造者,不是来破坏建设,而是来颂扬它、肯定它的。我们的化妆不是荒唐的杜撰,也非复古,――它与我们的生活和职业的性质不可分割地联系着。”(张捷、翟厚隆编1998:1:128)然而,这些俄国未来派的艺术工作者们,又是如何将这种否定并改造世界的艺术意志贯彻于他们的艺术创作之中的?

我们认为,这种艺术意志贯彻于一种反再现和反模仿的“非客观主义”(nonobjectivism)艺术实践里。同样是1913年,拉里欧诺夫组织了一场题为《靶标》(The Target)的展览,他并在这次展览中正式提出他那著名的“光辐射主义”(Rayonnism)宣言。拉里欧诺夫在宣言中指出:“光辐射主义是立体主义、未来主义和欧尔飞主义(Orphism)的综合。”他认为,绘画的光辐射主义风格摆脱了现实对象物具体形体的束缚,只依据绘画自身的法则去创造和发展。他说:“我们宣扬的光辐射主义绘画风格,关注的是由各种物体反射光线交织而成、并由艺术家勾勒出来的空间形式。”(Gray 1986: 138-139)

拉里欧诺夫并指出,绘画艺术的本质在于色彩的运用。光辐射主义的绘画将色彩的饱和度、色彩之间的相互关系和画面的用笔紧密结合起来。这种绘画犹如一种浮光掠影的印象(a skimmed impression),在我们的感知中,它既外在于时间又内在于空间。它会激发出一种可以称之为“第四维”(fourth dimension)的感觉,也就是由各种色彩层次交迭而显示出来的长度、阔度和厚度[注]关于拉里欧诺夫等俄国前卫艺术工作者在何种意义上挪用了邬斯宾斯基(P. D. Ouspensky)的“第四维”理论,有兴趣的读者可进一步参阅Perloff 2003: 126-130。。于是,拉里欧诺夫便顺理成章,借用马雅可夫斯基的说法,将“光辐射主义”定义为“一种对‘印象主义’的‘立体派’解释”(a “Cubist” interpretation of “Impressionism”)。(Gray 1986: 139-140)

拉里欧诺夫认为,他所提出的这种“光辐射主义”开启了一种新的绘画方式和新的创造形式。这种新创造形式的意义和表达,完全依存于色调饱和度以及各色调之间的相互关系和相对定位。所以,拉里欧诺夫将这种绘画方式比作“音乐”。因为它力图摆脱对现实世界具体物体的再现和模仿,并转而追求色彩法则及其在画布上的特殊运用,犹如“音乐”般,是一种不假外求、内在自足的纯粹艺术。(Gray 1986: 140)

这里,我们不妨借用布洛克曼(J. M. Broekman)在讨论形式主义和立体主义时所提出的说法,进一步阐明内在于拉里欧诺夫“光辐射主义”绘画形式中的运作逻辑。布洛克曼指出:“立体主义者的理论问题与艾亨鲍姆所谈的完全一样:破坏材料的自然秩序和自觉的再造。”他并借用巴特(Roland Barthes)的两个术语“成分分离”(separating out into elements)和“编配”(arrangement)来解释这两个面向:首先,“成分分离”的过程是把任何与自然相似的或已成为自然的东西都加以摈弃,从而有利于艺术家意识中的建设意图,换言之,这是一个把材料或艺术元素从整体的自然秩序中离析出来的过程,并使它们成为相互区分的符号单位;其次,“编配”的过程则是按照艺术作品的生成系统,把这些单位或元素重新组合和装配起来,形成一个脱离“自然”的自足体。如此一来,我们可以发现,“立体主义注重于所绘事物的真实性和自足性,而不是肖似。他们不专注于‘模写’,而是专注于一种意义的综合体,在这个综合体里与外部世界的关系被自觉地加以构造和改动。”因此,在这整个过程中,原本被我们从自然秩序中抽取出来的材料和成分,在艺术的符号世界中遭到不断的涂改和重构,而完全脱离其“自然”的状态。对于立体主义来说,这些经过变形的艺术“语言”成分便是那些著名的立方体、平面或小平面。(布洛克曼1981:42-43;Broekman 1974: 26-27)而俄国立体未来派那种彻底改造或重构世界的冲动所指涉的,实际上也是这一“成分分离”和“编配”的过程。

马勒维奇的立体主义绘画探索,从一开始便把实物形象作几何式的抽象处理。这种立体主义的倾向其后则进一步发展成,以纯粹的抽象几何图形配搭组成的至上主义(superematism)实验。而塔特林则独自发展出,一种利用实物塑材构筑绘画空间的“绘画浮雕”(Painting Relief)。在这一试验中,塔特林使绘画突破画框的平面空间而进占真实空间,这种实验手法最终启导出以后罗特切可(A. Rodchenko)和李斯兹基(El Lissitsky)等构成主义者的艺术设计。(葛瑞1995:153-240)如此一来,我们不难发现,前面所谈及的克鲁乔内赫那些超理性语诗作在绘画上的对应物。事实上,所谓超理性语的写作,也不过是把一般的日常语言成分从原本的语境中剥离出来,使之组合成拒绝意义的“自由的语言”而已。

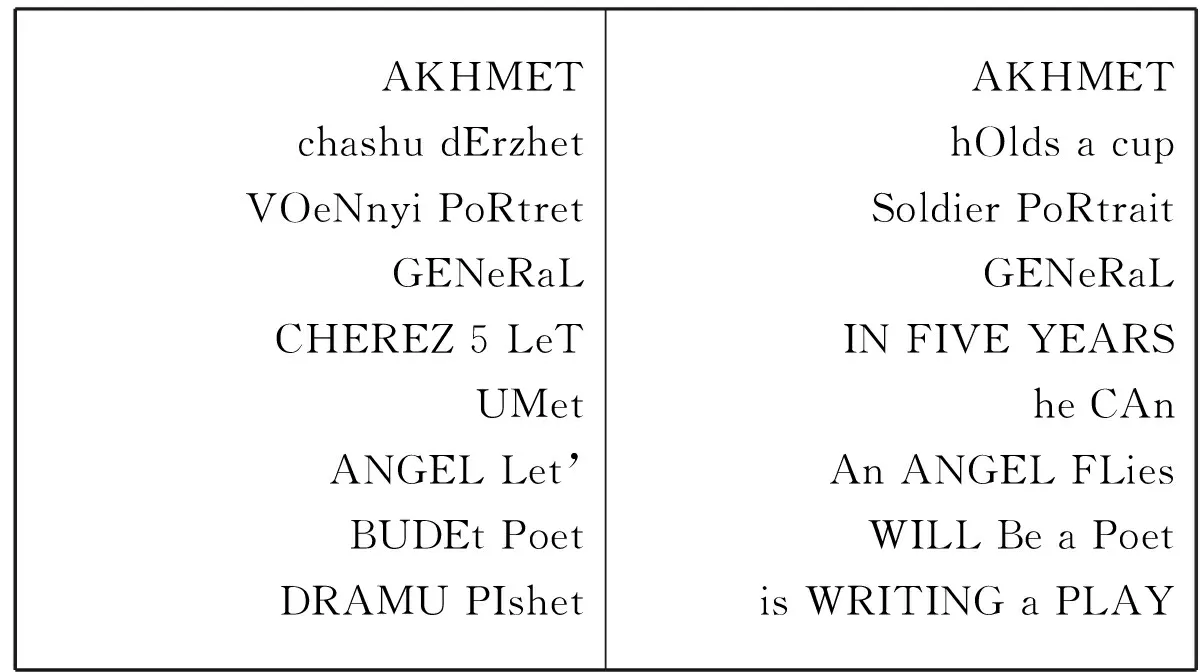

这种俄国未来派诗画实验的对应关系,可以比较清晰地在俄国未来派画家和诗人合作制作的插图诗集中展示出来。譬如,1912年出版的《颠倒的世界》(Worldbackwards, Mirskontsa)便是诗人赫列勃尼科夫和克鲁乔内赫与画家冈察洛娃和拉里欧诺夫合作制作的诗画实验作品。这本插图诗集中比较著名的作品,是克鲁乔内赫的诗作《亚赫米特的肖像》(“Portrait of Akhmet,” 图二)和拉里欧诺夫绘画的相关插图(图一)。(Kruchenykh and Khlebnikov 1912: Leaf 5-6)

图一图二

在这个诗画实验作品中,我们其实很难分辨究竟是诗还是画处于首要的位置,因为两者在创作过程中已被紧密地交织起来。仔细检视图一,我们不难发现,在拉里欧诺夫绘画的插图中,AKHMET这个名称被拆散并与漫画人像镶嵌在一起。值得注意的是,名称最后一个字母T,没有出现在这幅插图里,而被插图右上角的竖琴取代了。而有趣的是,在绘画中没有出现的T,则成了克鲁乔内赫诗作的首要特征,即诗作的每一句都以-et字尾的动词和名词作结。以下是这首诗的俄语拼音和英译:(Perloff 2003: 139)

AKHMETchashu dErzhetVOeNnyi PoRtretGENeRaLCHEREZ 5 LeTUMetANGEL Let’BUDEt PoetDRAMU PIshetAKHMEThOlds a cupSoldier PoRtraitGENeRaLIN FIVE YEARShe CAnAn ANGEL FLiesWILL Be a Poetis WRITING a PLAY

纯就内容而言,这首打油诗可以说毫无意义可言。譬如说,诗歌的第四节意译成中文是“天使飞翔/将成诗人”,前后两句在语意上几乎没有任何关连。但回荡于全诗的-et韵调,却使这些在语意上没有任何关连的句子,在语音的层面上紧密地链接起来。(Perloff 2003: 139)可以说,这个-et韵脚与拉里欧诺夫画作中消失的字母T,共同构成了这个诗画实验作品的“超理性”内核。而在这个实验作品中,AKHMET一词也被诗人和画家从语意的束缚中解放出来,脱离了它所具体指涉的人物,而成为一个价值自足的语词实体。

在《对话》一书中,雅各布森便曾谈及未来主义的绘画实验与超理性的语言艺术之间的关系:“这些重要的实验(比如非客观的抽象画)跟‘超理性的’语言艺术(它也相应地取消了被再现和指涉的客体)一道,一方面在空间图像的领域里,另方面在语言的领域里,醒目地提出了操弄着语意功能的元素的性质和意义问题。”对图像和语言艺术的最新发展的好奇心,最终促使雅各布森主动跟马列维奇、赫列勃尼科夫和克鲁乔内赫等未来主义艺术家接触。(Jakobson and Pomorska 1983: 7-8)

在形式主义者的群体中,亦只有雅各布森最为清楚地道明,形式主义的语言理论与立体未来派的绘画实验之间的关系。“我们这些关注语言的人,试着把相对论的原则应用到语言学的操作上;我们一贯地把现代物理学的伟大发展以及立体主义的图像理论和实践,引入语言学的发展方向。在立体主义的图像理论和实践那里,万事万物都建基于部分与整体、色彩与外形、再现和被再现物之间的相对关系和互动作用。”他认为,立体派的绘画延缓了对客体的认识,甚至将之完全删除掉。这种做法不单以挑衅的姿态提出了艺术的语义问题;而所指(signatum)既相对于能指(signans)又相对于所指项(denotatum)的意义生成模型,也在立体派的绘画中首次清楚地展露出来。从语言符号的结构观点看来,毕加索(Picasso)的实验及其对抽象、无客体艺术首次大胆的探索,无疑跟符号学的探索极为相近;而赫列勃尼科夫则开阔了我们的视野,促使我们重新思考语言的内在谜题。雅各布森并指出,艺术家对“诗语的微小单位”(infinitesimals of the poetic word)的探索,亦即那些双关语的游戏,启导了二十年后语言学有关“终极音素单位”(ultimate phonemic units)的研究。(Jakobson 1962: 632-633)

从“革命化意识”或重构世界的欲望这个起点出发,立体未来派透过各种各样的诗画实验,为我们创造了一种独特的切分/拆解诗语和视觉图像的模式。这种独特的切分/拆解模式最终为形式主义和结构语言学开启了一个崭新的认知和探索领域。

三、电影诗学

……如果要把电影与语言艺术模拟,惟一合理的模拟是电影与诗而不是电影与散文。

——梯尼亚诺夫(Yury Tynyanov)[注]Eagle ed. 1981: 93

人也需要没有意义的词。

——什克洛夫斯基[注]转引自艾亨鲍姆的《“形式方法”的理论》。(张捷、翟厚隆编1998:2:216;Lemon and Reis ed. 1965: 109)

俄国形式主义一向被视为一个文学理论流派,然而,在1982年,已届九十高龄的形式主义旗手什克洛夫斯基却回忆道:“我什克洛夫斯基是老电影工作者。偶然的机会使我从文学进入电影。”(什克洛夫斯基1994:274)“……我是参与电影摄制最早的一个,在一定程度上也是参与电视摄制最早的一个。”(什克洛夫斯基1994:218)不要以为这是老人家的夸大之辞,正如刘宗次在《散文理论·译者前言》中所指出的:1920年代中期,“在对形式主义一片声讨声中,‘诗歌语言研究会’分崩瓦解,什克洛夫斯基本人被调到莫斯科国家第三电影制造厂工作,任务是根据‘社会订贷’编写‘应时’的电影剧本。”(什克洛夫斯基1994:5)后来,他更写了一本题为《怎样写电影剧本》(1927年)的小册子。另外,据伊格尔(Herbert Eagle)的介绍,当时参与电影剧本编写工作的形式主义者还有梯尼亚诺夫。(Eagle ed. 1981: 2)

除了参与电影剧本的编写工作以外,形式主义者们更参与了电影批评和电影理论探讨的研究工作。短篇评论包括什克洛夫斯基的《电影语义学》(“The Semantics of Cinema” 1925年)、《维尔托夫正往哪里走?》(“Where is Dziga Vertov Striding?” 1926年)、《电影眼睛与间场字幕》(“The Cine-Eyes and Intertitles” 1926年)、《爱森斯坦与“非表演性”电影》(“Sergei Eisenstein and ‘Non-Played’ Cinema” 1927年)和《电影的温度》(“The Temperature of Cinema” 1927年)等,还有艾亨鲍姆的《文学与电影》(“Literature and Cinema” 1927年)和勃里克(O. Brik)的《事实的定影》(“The Fixation of Fact” 1927年)[注]上述短篇评论之英译,均已收入泰勒(Richard Taylor)编选的资料汇编《电影工厂:俄苏电影文献1896-1939》(The Film factory: Russian and Soviet cinema in documents 1896-1939)。(Taylor ed. 1988)。专书则包括什克洛夫斯基的《文学与电影》(Literature and Cinema 1923年)和《爱森斯坦》(Eisenstein 1973年)以及艾亨鲍姆编著的《电影诗学》(Poetics of Cinema 1927年)。

在这些论著中,以艾亨鲍姆编著的《电影诗学》最受论者关注。这本文集的作者群阵容鼎盛,除了艾亨鲍姆、什克洛夫斯基和梯尼亚诺夫等三位形式主义者以外,还包括两位电影摄影师米哈伊洛夫(E. Mikhailov)和莫斯克文(A. N. Moskvin),以及电影编剧和评论家彼奥特洛夫斯基(A. I. Piotrovsky)和文学研究者卡赞斯基(B. V. Kazansky);而书中所讨论到的问题则包括电影风格学、电影的符号学性质、电影摄制的风格学意涵、电影文类以及电影和其他艺术之间的关系等各种不同的论题。难怪伊格尔指这本书的作者有“为将来形式主义的电影理论建立综合的和确实之基础”的野心。(Eagle ed. 1981: ix)不过,本文并不打算对这本文集以及上述的短篇评论作总体概述,而只希望从艾亨鲍姆、什克洛夫斯基和梯尼亚诺夫三位形式主义者的电影理论文字入手,初步说明俄国形式主义的文学研究与电影艺术之间交缠的关系。

这里,我们还是要从“超理性语言”的讨论入手。究竟形式主义者是怎样理解超理性语诗作的?为此,我们可以请教什克洛夫斯基。他曾经明确地说明超理性语言的功能:“在尽情地享受毫无意义的‘超理性语言’时,言语的发音方面无疑是重要的。或许,一般说,恰恰多半是在发音方面,在言语器官的独特的舞蹈中,诗给人带来了大部分快感。”对于什克洛夫斯基来说,“超理性语言”最重要的功能,在于让我们从表达意义和概念的日常语言的默认中摆脱出来,重新把我们的注意力转移到语言的发音和语音形式方面的问题。而在这一研究视域的转移过程里,诗歌语言和日常语言之间的区别便得以展现在我们的眼前[注]转引自艾亨鲍姆的《“形式方法”的理论》。(张捷、翟厚隆编1998:2:216-217;Lemon and Reis ed. 1965: 109)。

可以说 ,“超理性语言”为我们提供了一种“有差别的感觉”(differentiated perceptions)或“差异的感觉”(perceptions of difference),使什克洛夫斯基得以构想出一种与实用语言的“自动化”(automatism)功能截然不同的诗语功能或特点:“艺术的手法是将事物‘陌生化’[注]“Defamiliarization”一词,刘宗次译作“奇异化”,现为术语统一需要,将之改作“陌生化”。的程序,是把形式艰深化,从而增加感受的难度和时间的程序,因为在艺术中感受过程本身就是目的,应该使之延长。”(什克洛夫斯基1994:10;Lemon & Reis ed. 1965: 12)据此,什克洛夫斯基极力反对波捷勃尼亚把艺术视为形象思维的观点。什克洛夫斯基认为,波捷勃尼亚的观点无法区别艺术的语言和我们赖以思考的实用语言。另外,正如艾亨鲍姆所指出的:“把诗理解成‘形象思维’和由此而来的‘诗=形象性’的公式,明显地不符合观察到的事实,并与拟定的一般原理相矛盾。韵律、音、句子――这一切从这个观点看来都是次要的,都应当退出这一系统。”(张捷、翟厚隆编1998:2:218;Lemon & Reis ed. 1965: 111)正是基于对形象思维观点的不满,形式主义者们将他们的研究焦点转向文学作品的音节、节奏、词汇组合、句法、情节布局等各种不同的作品肌理或艺术程序的问题上来。

从一开始,艾亨鲍姆便把形式主义对于超理性语的理解置入他有关电影的讨论中。在《电影风格学问题》一文中,艾亨鲍姆把艺术的本性理解为一种宣泄人类机体中某些能量的冲动。这种宣泄在日常生活没有任何实际功用,但却是必须得到满足的生命需要。而这一生命冲动的表现则是一切没有意义、不可理喻和以自身为目的的“游戏”。他并以“未来派的诗歌”和“抽象派音乐”作为这些“游戏”的例子。至于在电影的领域里,他则以“上镜头性”(photogenicity)作为这种“游戏”的表现。但在这方面,艾亨鲍姆的解释比较玄奥,他认为当被拍摄的物象搬上银募时,物象本身便获得了一种“上镜头性”或电影的“超理性”本质。(Eagle ed. 1981: 57)或许我们可以借用梯尼亚诺夫在《论电影的原理》(“On the Foundations of Cinema”)中对照相的讨论来为此作一解释。梯尼亚诺夫认为,我们虽然把与现实的肖似视为照相的目的,但从根本说来,拍摄的过程便已是对拍摄对象的变形。因为“在自然界中仅在关系中存在着的并与其他物体混不可分的东西,在照片上却被突出为一个独立的整体。”如此一来,当我们每一次进行拍摄的时候,我们实际上都是对拍摄的对象进行重新的安排,以使镜头内的对象或要素彼此之间获得一种内在的统一性。这种拍摄记录在定影(fixation)时成百万倍地夸大了场景中的个别特征,正是由于这一点才会产生“不肖似”(dissimilarity)的效果。(什克洛夫斯基等1992:68-69;Eagle ed. 1981: 90-91)可以说,梯尼亚诺夫这里论及的摄影的变形或“不肖似”的效果,便是艾亨鲍姆所说的“上镜头性”。

艾亨鲍姆说:“上镜学的艺术家就是摄影师。作为一种‘表现能力’,上镜性转换为面部表情、姿态、物象、摄影角度、景别(distances)等语言方式,它们构成了电影风格学的基础。”(杨远婴、李恒基编1995:92;Eagle ed. 1981: 57)换言之,相对于整部电影,每一个单独的镜头就像未来派诗歌中的超理性语言组合;而电影的形构则像诗一般,把这些组合以特定的语言方式链接在一起。这样,我们才能明白,为何梯尼亚诺夫会把电影的拍摄理解为一种诗歌写作:“一个镜头犹如一帧照片、一组首尾相应的诗行,是一个统一体。按照这一规则,诗行中构成诗行的所有词语,都处在一种特殊比例的关系和比较密切的联系里。”(Eagle ed. 1981: 91)

正是基于这一论点,艾亨鲍姆和梯尼亚诺夫都反对把电影理解为对现实的再现或复制,因为这种理解完全没有考虑到,电影中的镜头和“摄影机运动”实际上是在“成分分离”和“编配”的过程中重构世界的。梯尼亚诺夫便曾谈及电影如何重构时间的问题,他说:“电影中‘时间’的特性,是在诸如特写的艺术程序中被揭示出来的。特写不但从空间关系中,同时也从时间的流程中摄取对象、细节和面孔。”(Eagle ed. 1981: 88)比如一群强盗从一间被劫掠过的屋子中走出来,在实际的时间中这本应只是一瞬间的事情,但在多种不同的特写镜头对这些强盗的拍摄中,整个时间流程便被拖长或说放大了。从这个例子我们可以清楚看到,电影有其自身的“时间框架”(time frame),电影的时间不是实际时值(a real passage of time),“而是约定性地建立在镜头或镜头中视觉因素相互关系之上的时值。”从电影时间的这一特性看来,我们可以说:“电影中的可见世界,并不是本来的世界,而是意义相互关联的世界”。(什克洛夫斯基等1992:65-66, 62;Eagle ed. 1981: 88, 85)而构成这一世界的艺术程序则是蒙太奇(montage)。

对于梯尼亚诺夫来说,电影的镜头运动完全不同于现实生活中的线性时间运动。“电影中的镜头不是在循序渐进的结构和渐进的顺序中‘开展’的,相反,它们在相互置换(replace one another)。”因此,蒙太奇不能简单地被理解为“镜头的连接”(a linkage of shots),而应被理解为相互区别的镜头之间的置换。据此,梯尼亚诺夫进一步推论说:“电影从一个镜头跳到另一个镜头,就像诗从一行跳到另一行。”依循这一理路,梯尼亚诺夫认为,蒙太奇的本质特性更有可能是修辞性的,而非故事性的。如此一来,他区分出新和旧两种电影。他认为,旧的电影把蒙太奇视作说明故事内容的镜头粘合手段,这种对蒙太奇的运用犹如僵死的韵律系统一样,完全缺乏任何形式的可感性。所以,梯尼亚诺夫呼唤一种犹如“自由诗”(vers libre)般的新电影书写。在这种电影中,蒙太奇再次成为一种可被感知的节奏,亦即电影中的一个可以感知的支点。这种蒙太奇运用能按照不同的节奏把时间长短差异极大的镜头组合起来,一如马雅可夫斯基把一句仅仅由一个单词组成的诗行放在一个极长的句子之后,以制造强烈的韵律感。(Eagle ed. 1981: 92-94)而这里值得注意的是,维尔托夫在1934年一篇讨论马雅可夫斯基的私人日记中,便曾经把自己的实验纪录片比作马雅可夫斯基的诗歌。他说:“我在诗性纪录电影的领域中工作。这正是人民的歌谣和马雅可夫斯基的诗歌这样接近我的原因所在。现在,马雅可夫斯基和民间创作得到了广大群众的关注,这一事实告诉我,我对电影诗歌领域的选择是正确的方向。事实上,《列宁的三首歌》(Three Songs of Lenin)只是我在这个方向上首个重要的尝试。”(Michelson ed. 1984: 183)

梯尼亚诺夫对新旧电影的划分与什克洛夫斯基对诗和散文式电影的划分如出一辙。在《电影中的诗和散文》(“Poetry and Prose in Cinema”)中,什克洛夫斯基划分出诗和散文两种电影类型,并指出,前者建基于形式的或构造的常数(compositional constants),后者建基于语意的常数(semantic constants);前者以一种类似诗歌节奏分布的几何排列来解决单调形式的困局,后者则依赖情节的推进来解决日常生活式的冲突情境。在这篇文章里,什克洛夫斯基曾以普多夫金(Pudovkin)的《母亲》(Mother)一片来解释这两类电影。他指出,在《母亲》的开头,同情式的字幕安排使其偏向于散文式的电影;随着影片的开展,镜头的运动不断加快,画面和影像的循环使形象转换成象征符号;直到最后,影片的发展则以脱离日常生活认知的蒙太奇运用,制造出诗语的效果。然而,如果说《母亲》是一出半散文半诗歌的电影,那么,怎么样的电影才算是纯粹的诗语电影呢?什克洛夫斯基的答案是:“无情节的电影是诗的电影。”恰巧的是,他所举的例子正是维尔托夫的实验纪录片《在世界六份之一的土地上》(A Sixth Part of the World)。(Eikhenbaum ed. 1982:87-89)

但必须指出的是,《电影诗学》发表于1927年,这一时期某些形式主义者的研究重点已从超理性语言转向一般的诗作,他们不再像什克洛夫斯基般把诗视为纯粹“发音的运动”,而开始把“意义”的概念引入到对诗歌的理解中。对诗语的这一理解,同样影响着艾亨鲍姆和梯尼亚诺夫对于电影的考察。一方面,梯尼亚诺夫把电影的世界视为“意义相互关联的世界”,并在谈论电影中的动作时这样说道:“电影中的动作都不是作为它自身而存在的,而是一定的语义符号。”(Eagle ed. 1981: 85, 87)另方面,艾亨鲍姆则在其谈到“上镜头性”时,对艺术下了下述定义:“‘超理性’和‘语言’往往彼此不能契合,但这正是艺术内在的二律背反,它制约着艺术的演变。”(杨远婴、李恒基编1995:91;Eagle ed. 1981: 57)在电影中,如果“超理性”指的是上镜头性,那么“语言”指的便是蒙太奇这一艺术程序。因此,艾亨鲍姆说道:“蒙太奇就是蒙太奇,而不是个别片断的简单组合,它的原则是建构有意义的段落并把它们连接起来。这种连接的基本单位也就是电影语句。”(杨远婴、李恒基编1995:105;Eagle ed. 1981: 71-72)

相对于梯尼亚诺夫以诗的电影作为其讨论焦点,艾亨鲍姆则集中于以情节为主的散文电影。但我们却不要误会艾亨鲍姆会依照把形式视作容器、内容视作液体的常识性理解来谈论电影的语义问题。从“成分分离”和“编配”的角度出发,形式主义者在谈论内容或说“素材”时,实际上也在谈论素材如何在作品中被构成的问题。对于他们来说,“素材本身就是‘形式的’,因为没有无构成的素材。”换言之,是形式生产内容,而不是先有内容,然后以形式来表达。(布洛克曼1981:42-56;Broekman 1974: 37)因此,艾亨鲍姆极其反对仅仅把蒙太奇视作“情节合成”的手法:“我们往往把蒙太奇视为‘情节合成’,其实它的基本功能在于风格。蒙太奇首先是镜头体验或镜头组接系统,是影片特有的一种句法。”(杨远婴、李恒基编1995:101-102;Eagle ed. 1981: 67-68)

艾亨鲍姆要探讨的实际上是一种以蒙太奇程序为基本组合方法的电影风格句法学。在这种对电影的理解中,生产意义的基本程序不再是情节的形构,而是在不同的镜头组接中所形成的蒙太奇语句。艾亨鲍姆认为,默片的观众由于无法透过类似日常生活中的说话声音来了解影片的意义,因此他们必须自行组织一套“内心语言”(internal speech)来连结影片中各种不同的画面。在整个观影过程中,“观众需要不断地编排电影语句的链条,否则他将一无所知。”(杨远婴、李恒基编1995:96;Eagle ed. 1981: 62)所以,即使观众能大概了解故事情节的内容,也并不代表他/她能将整部影片连结起来。

艾亨鲍姆所关心的是,如何让观众产生一套完整的内心语言。他说:“电影的每个情节都是零散而跳跃的,其中许多环节根本没有在银幕上显示出来,因此跳跃之间的空白要用内心语言来填充。为了建构这种语言,使观众得到完整与合乎逻辑的印象,跳跃便必须具备明确的联系,而过渡必须有充分的缘由。”所以,艾亨鲍姆十分关注如何在电影中建构时间的统一或连续性的幻觉这个问题,而要制造这一幻觉,关键不在故事内容的完备,而在于如何以蒙太奇的程序在微观的层面上组织好每一个电影语句之间的关系。(杨远婴、李恒基编1995:109, 103;Eagle ed. 1981: 76, 69)

因此,艾亨鲍姆在《电影风格学问题》中没有谈及故事情节的组构问题,而只谈论电影词组(film phrase)和复合句(film sentence)的构成问题。对于电影来说,“一个孤立的姿态或表情就像从字典中单独拿出来的词汇,多意而含混。”因此,电影词组可以被视为一个“重心聚集的元素群”,它在电影中形成一个最小的明确意义的组合体。艾亨鲍姆在文中讨论了两种基本的电影词组的蒙太奇组接形式,一是从特写展示细节到全景式扫瞄,一是从全景推回特写。这里只举出第一种组接形式以说明什么是电影词组。譬如在一套影片中,首先出现高高的围墙、巨大的城堡和被锁链拴住的狗等一系列细节描述的镜头,然后出现了一个全景镜头,这时我们才明白这是一个森严的老式商人庭院。在最初的时候,观众只能从一系列细节描述的镜头获得一些直观的感受,然后当全景镜头出现时,观众也同时获得一个明确的意义以串连这组影像,这便是电影词组。(杨远婴、李恒基编1995:111, 106-107;Eagle ed. 1981: 77, 72-73)

另外,正如艾亨鲍姆所言:“电影复合句的类型当然可以多种多样,但它之所以被感受为某种封闭的片段,恰恰是构成复合句的镜头运动与时空连续性的相关。”电影复合句又称“电影时段”(film period),它是一个电影的发展段落,它配合时空的连续性,把几个不同的电影词组甚或情节引向一个交汇点上,以产生一个封闭的意义段落。譬如一个人物从一个地方到另一个地方去,可以是一个电影时段,在这一时段里,导演可以根据不同的风格构思或者展现这个人物在路上的细节,或者以其他情节代替、省略部分该人物在路途中的遭遇,而这一切都因为电影时间的连续特性而被统一起来。换言之,电影复合句是镜头的多线向运动组织在一个交汇点上的意义段落。(杨远婴、李恒基编1995:109-110;Eagle ed. 1981: 75-76)

总括而言,艾亨鲍姆虽然谈的是散文式的电影,但他却没有依据散文式电影的情节推进路线对之加以阐释,恰恰相反,他依照研究诗句内部以及各诗句之间组构关系的几何方式,将蒙太奇组构电影世界的方法清晰地展露在我们眼前。或者,从对超理性语的关注到对诗歌的几何式的研究,形式主义对我们的意义不在于它是否有一个对诗语的明确而不变的定义,而在于其率先为文学以至电影的研究注入了一种微观的“科学”研究倾向。

四、未来主义诗歌和形式主义文论中的电影视觉性

使用特写镜头,并不单单是为了看清楚“反正”看不清楚的事物,而是要使该事物的全新构造显现出来,同样道理,慢镜头所显现的并非人所共知的运动主题,而是在这些熟悉的主题中发现完全陌生的运动主题……。

——本雅明(Walter Benjamin)[注]本雅明1999:284;Benjamin 1988: 236

然而,笔者却倾向从相反的方向来考察这个问题。换言之,正因为马雅可夫斯基的诗句中具备了电影视觉性,这些诗句才会对维尔托夫产生如此巨大的影响力。事实上,维尔托夫在第一篇讨论马雅可夫斯基的私人日记中劈头便道:“马雅可夫斯基是一只电影眼睛。他看到肉眼所没有看到的东西。”他并在日记引用了一系列诗句以为佐证。(Michelson ed. 1984: 180-181)不单是维尔托夫,甚至连爱森斯坦也对马雅可夫斯基的诗句有类似的感知。在一篇讨论蒙太奇的长篇论文中,他便曾说道:

通常,诗的格式是按节书写的,节是按韵律的分节――即按诗行划分的。但是在我们的诗歌中也有另一类格式的重要代表人物,这就是马雅可夫斯基。在他的“碎短句”里,不是按诗行,而是按“镜头”划分的。

……

……马雅可夫斯基对诗行的切分,就像一个有经验的剪辑师在构成一个典型的撞击……场面那样。(爱森斯坦1999:301-302;Eisenstein 1947: 62-63)

在这篇原题为《蒙太奇1938》(“Montage in 1938”)的文章中,爱森斯坦引用的正是马雅可夫斯基的著名长诗《致谢尔盖·叶赛宁》(“To Sergei Yesenin”)的一个小节:(马雅可夫斯基1987:4: 190;Mayakovsky 1987: 3: 208-209)

Pustota…

Letite,

v zvyozdy vrezyvayas

空虚……

您飞着,

冲入群星。

爱森斯坦认为,马雅可夫斯基没有按一般诗行的划分方法,将这节诗分成两行(“空虚。您飞着,/冲入群星。”),是因为他的诗行是按“镜头”组接的原则划分的。爱森斯坦接着并详细阐述马雅可夫斯基的“碎句”划分,如何构成“星星”与“叶赛宁”在视觉上的撞击效果。(Eisenstein 1947: 62-63)

但有趣的是,马雅可夫斯基在《怎样作诗》(“How are Verse to be Made?” 1927)一文中,亦曾以这同一节诗,阐述他的诗歌写作方法。而他在这篇文章中,却并非以这节诗来谈论视觉问题,恰恰相反,他谈的是诗歌节奏和停顿的问题。他说:“‘空虚’独立地摆着,作为单独的词,它形容天空的景色。‘您飞着’单独地摆着,为了不致成为命令式:‘您飞进星星里去吧’,等等。”(马雅可夫斯基1987:4: 190;Mayakovsky 1987: 3: 208-209)他认为,这样把一行分成两半,就不会发生意义和节拍上的混乱。

这里,在马雅可夫斯基和爱森斯坦分别从诗歌和电影角度对同一节诗的不同阐释中,我们再次碰到,我们在第2.3节中所发现的那种独特的切分/拆解诗语和视觉图像的模式。我们不难发现,对于这群苏俄前卫艺术和文学工作者来说,这种独特的切分/拆解模式并非源于任何一个专门的文学艺术领域,而是孕育于诗歌、绘画和电影等不同文艺领域的交界处。

什克洛夫斯基曾说:“艺术作品是在与其他作品联想的背景上,并通过联想而被感受的。艺术作品的形式决定于它与该作品之前已存在过的形式之间的关系。……新形式的出现并非为了表现新的内容,而是为了代替已失去艺术性的旧形式。”(什克洛夫斯基1994:31;Shklovsky 1990: 20)依照这一思路,我们可以提出这样的问题:如果说,对艺术作品的感受取决于与其他作品的联想式的联系,那么电影这种新的作品形式的出现,又会否反过来影响感受文学作品时所参照的联想域呢?这种新的作品形式的出现又会否进而改变文学研究活动呢?

艾亨鲍姆实际上已经多少察觉到第一个问题的存在。他在《文学与电影》一文中曾这样谈及文学与电影之间的关系:“有一点是清楚的:我们正在经历一个时代,在这个时代里,文学材料正被我们从电影的角度重新检视。在电影的面前,文学必须以全新的方式,领悟其自身的方法。电影的发展向我们重新提出各种艺术之间的关系和分辨这个古老的问题。”(Bann and Bowlt ed. 1973: 126)事实上,在这一时代转换的过程中,我们对文学的感知已经开始改变。

雅各布森在《最新俄国诗歌:赫列勃尼科夫》中对赫列勃尼科夫诗歌的解读,则进一步见证了这一转换过程。他的解读导源于对文学作品中的时空特性的探讨。雅各布森认为,在绘画研究中,空间的观念一直都被视为图像表达的既有元素;但学界却较少把时空视作诗语形式的问题。因为语言的运作模式实际上不利于空间的表达。我们只需举出描写文这个例子,便会一目了然。在语言文字中,我们根本不能依据空间的既有模式来进行描述,而只能把同时存在的空间元素重新组织进时间的序列里。正是在这个层面上,拉辛(Lessing)认为,语言和空间的关系是一种暴力关系,语言的运作实际上是对空间的施暴。因此,他拒绝接受描写性诗歌这种文类。对于拉辛来说,我们若要以语言文字来描写一个对象物,便只能依循时间的顺序来写,透过叙述对象物展露人前的过程来达到描写的效果。考虑到文学的时间序列,考察文学作品中的时间错位、移置和延缓的手法,便成了一个有趣的研究课题。雅各布森认为,赫列勃尼科夫在《颠倒的世界》(World in Reverse)中落实时间移位的手法,其独特之处正在于它吸收了电影倒卷菲林的效果。(Jakobson 1997: 187-188)可见在考察文学作品的时空问题时,雅各布森已开始注意到电影和文学的交织现象,并尝试借用电影艺术的概念来理解未来主义的文学实验。

此外,我们大概没有忘记什克洛夫斯基对于艺术即形象思维这一观点的批评,以及一众形式主义者对于概括性的象征形象的反感罢。在《艺术即手法》中,什克洛夫斯基曾谈及一种与概括性的象征形象完全相反的形象概念:“形象的目的不是使其意义易于为我们理解,而是制造一种对事物的特殊感受即产生‘视觉’,而非‘认知’。”一种非象征性的形象会是怎样的形象呢?或许我们可以再看一看他对艺术所下的定义:“正是为了恢复对生活的体验,感觉到事物的存在,为了使石头成其为石头,才存在所谓的艺术。艺术的目的是为了把事物提供为一种可观可见之物,而不是可认可知之物。”(什克洛夫斯基1994:16, 10;Lemon & Reis ed. 1965: 18, 12)假设他所说的是语言艺术,语言又怎样使事物“可观可见”呢?事实上,除了本雅明所说的那种能把我们日常生活的监狱世界炸开的电影影像以外,我们根本无法找到另一种更贴近什克洛夫斯基所定义的视觉形象。如此一来,我们不妨大胆推论,当什克洛夫斯基在谈论陌生化的诗语程序时,他心目中的“视觉”形象已被电影的视觉性所穿透。可以说,这种文学研究的范式转移过程一如马雅可夫斯基的诗作,它们都在不知不觉间,以电影镜头的视觉划分方法,完成了一个划时代的诗语革命进程。

早于1919年,什克洛夫斯基便发表了他那篇著名的论文《情节编构手法与一般风格手法的联系》(“The Relationship between Devices of Plot Construction and General Devices of Style”)。在这篇早期的论文里,他已提到了“电影诗学”(the poetics of cinematography),他并借用了电影的“转入”(segue)手法来阐释童话故事中的“阻缓”(deceleration)手法。(什克洛夫斯基1994:49;Shklovsky 1990: 34)他从1923到1930年期间,更写作了大批电影评论文章和专著。因此1927年的《电影诗学》实际上是形式主义者多年以来研究电影的成果。这样一来,我们便不能说,形式主义者在这本书中套用他们的诗学见解来谈电影了。因为他们对文学和电影的理解基本上是同步形成的。

在《语言的牢笼》(The Prison-house of language: a critical account of structuralism and Russian formalism)一书中,詹明信(Fredric Jameson)在讨论什克洛夫斯基的《散文理论》时,谈到了各种不同的情节陌生化技法(the techniques for plot defamiliarization)。他在讨论中曾说:“我不大情愿指出当这些类型或技法用电影摄影的术语来表达时会失去多少新奇感。在电影术语里,很多这类技法大家非常熟悉,如蒙太奇、交叉剪接等。”他并大胆推测,这些电影概念的提出者爱森斯坦,很可能就是从他的老搭挡什克洛夫斯基那里获得灵感的。他认为,无论是出于某人的构想、原著改编还是预先拍摄好的一段素材片(footage),电影的“情节”都是事先定下来的;然后才对它进行剪辑、选编,再按适当的顺序衔接起来。而形式主义者把情节陌生化的形式技法和叙事内容分离开来的概念规划,正好跟这种电影叙事形式相吻合。(Jameson 1974: 61)

我在谈文学和文学家。

但在漫长的一生中,我不时朝电影的窗子里窥视,发现里面有很多东西在变化,实现变化是我所熟悉的人们。

这变化是为了改变世界,为了未来的人类、我们未来的子孙建造一个真正的窝。(什克洛夫斯基1994:283)

或许可以这样说罢,形式主义的文学研究和20世纪初的俄国电影,就像两个在同一个大结构中运作着的子系统,它们并不等同,但却以各种不同的方式相互关联起来。

五、结语:诗语的暴动与革命的狂欢节

诗人阿谢耶夫(Nikolai Aseev)曾经讲过一件马雅夫斯基的轶事:1917年二月革命爆发后不久,莫斯科大街的围墙上贴满了渴望介入政治的各种不同政党的竞选名单。人所熟知的旧政党走在前头,除了它们,军校生和革新者、无政府主义者和厨工协会,以及所有想玩这个游戏的人,全都倾巢而出了。有一天,马雅可夫斯基和阿谢耶夫走在涅格林纳(Nyeglinna)大街上,边走边浏览墙上的海报和竞选名单。马雅可夫斯基突然提议说:“我们也要有自己的竞选名单。”“什么竞选名单?”“嗯,填上未来主义者名字的竞选名单。马雅可夫斯基的名字会排在卡缅斯基(Kamensky)等人的后面。”令阿谢耶夫惊讶的是,谁会投他们的票呢?但马雅可夫斯基却若有所思地回说:“谁知道呢?时移世易,现在甚至人人都可以通过竞选当总统了……”(Woroszylski 1970: 181)这个故事很能说明俄国未来派和形式主义者们所身处的20世纪初俄国的革命和变革氛围。

巴赫金便曾在一份题为《论马雅可夫斯基》的文章草稿中简明扼要地谈及这种“革命的歇斯底里”状态:“战前时俄国社会便预感到庞然大物的降临──事件、变革、宇宙性、世界性和其他的灾难。象征派,颓废派,梅列日科夫斯基及其他一些人神秘的和革命的歇斯底里。未来派、赫列伯尼科夫和马雅可夫斯基的立场(拉伯雷同世界末日论、对待灾难的悲观态度进行斗争──灾难是令人快活的,可使世界更新)。”(巴赫金1998:4:70-71)换言之,早于第一次世界大战前后,俄国社会便开始弥漫着某种对于革命、灾变、事件等“庞然大物的降临”的预感和期待。从这时开始,马雅可夫斯基和赫列勃尼科夫等俄国未来派诗人便开始怀着某种“灾难是令人快活的,可使世界更新”的拉伯雷式(Rabelaisian)想法。

“灾难是令人快活的,可使世界更新”。我们同样可以在其他俄国未来派的视觉艺术工作者那里,找到对这种拉伯雷式想法的回响和共鸣。1917年的十月革命,对于俄国前卫艺术工作者来说,正好预示了这样的一个灾变的时刻,即令人憎恶的旧秩序快将崩解,而一个建基于工业化的新秩序则将随之降临。面对这一巨大的灾变和事件,马勒维奇便曾宣称:“让我们用大自然的手来掌握世界,去建立一个属于人类自己的新世界罢。”塔特林甚至表示:“1917年的社会事件,对艺术界而言,早在1914年就已经发生过了,当时‘材料、体积及构成’即是艺术革命事件的‘基础’。”(Gray 1971: 219)换言之,对于这些俄国未来派的艺术工作者来说,立体主义和未来主义便是艺术的革命形式,恰恰是这种艺术的革命形式预示了1917年的政治革命。

这里,我并不打算争论艺术革命和政治革命孰先孰后的问题,恰恰相反,我更加希望从俄国未来派这种“革命的歇斯底里”的艺术意志出发,理解他们的“革命想象”,如何为我们提供一种有别于政党和国家政治以及官方马克思主义的“艺术的革命形式”。

在《抗争、事件、媒体》(“Struggle, Event, Media”)一文中,拉扎拉托(Maurizio Lazzarato)试图借助他从巴赫金著作中“提炼”出来的事件式存在(event-being)哲学,分析后社会主义政治运动的崛起以及电视(亦即移动影像)在当代经济中所起的作用。他把事件范式(paradigm of the event)与再现范式(paradigm of representation)对立起来。他认为,再现建基于“主体-作品”的范式之上,在这个范式中,形象、符号和陈述均具备再现客体和世界的功能。与再现范式恰成对照的事件范式,则把其对世界的想象建立在事件与繁多(multiplicity)的关系上。在这个范式中,形象、符号和陈述都把自身的力量投入到让世界得以孕育成形的创生性(becoming)事件之中。在事件范式的世界里,形象、符号和陈述不被用来再现任何事物,而是创造各种可能的世界。(Lazzarato 2003)

以1999年的西雅图事件(the event of Seattle)作范例,拉扎拉托试图阐明,后社会主义政治运动作为一种当代政治性事件的独特运作逻辑。他认为这次运动的口号“一个不同的世界是可能的”(a different world is possible),正好展示其作为后社会主义政治运动的激进性。因为这次运动并没有把自身囿于,以历史主体和工人阶级等主体模式为标志的政治论述所隐含的再现逻辑里。恰恰相反,它透过把马克思主义者、环境主义者、托派分子、工会活跃分子和“女巫们”等各式各样的异议主体连结在要求另一个可能世界的旗帜下,表达出开展未来世界的各种可能性。(Lazzarato 2003)

拉扎拉托认为,这些表达并不再现或描述外在的现实和身体。恰恰相反,各种可能的世界从运动开始便完满地存在于这些表达之中,亦即存在于标语、电视报导、互联网沟通和报章之中。换言之,拉扎拉托所谓的“事件”并非直接落实于实体和外在现实上,而是先落实于灵魂之上的。事件首先是对主体性和感知性的改变,而主体性的转换最终则会创造出新的时空组织,以看护价值的重估过程。正是基于这一曲折的过程,拉扎拉托主张,事件是一种双重的创造过程、双重的个体化过程和双重的生成过程。(Lazzarato 2003)

事实上,拉扎拉托所阐述的这种有别于再现范式的事件范式,并不是什么崭新的逻辑。这种逻辑早于20世纪初俄国立体未来主义的诗语革命中,便已被彻底展露出来。我们不要忘记,拉扎拉托在阐述事件范式时,其所依重的恰恰是巴赫金的事件式存在哲学,而巴赫金在构筑这一理论时,他的其中一群重要的对话对手,恰恰就是俄国形式主义者。

在《梦想世界与大灾难》(Dreamworld and Catastrophe)的第二章里,鲍莫蕬(Susan Buck-Morss)曾经指出,十月革命以后,一众被列宁(Lenin)称为“未来主义者们”(“futurists”)的实验艺术团体,虽然曾就多个不同的议题进行过激烈的讨论,但他们都分享着一个共同的倾向,即他们都尝试离开纯艺术的领域(尤其是油画创作),迈向“生活”或日常生活经验的领域。他们并不把自己的作品单纯地理解为对于革命的忠实纪录,而是把它们理解为对革命的实现。换言之,他们的创作是在积极建设新社会的过程中,服务甚或指导无产阶级的知识活动。此时,构成主义者、至上主义者和其他前卫艺术家都转向“生产艺术”(“production art”)的领域,把他们较早前在艺术领域里所进行的形式和技术创新应用到日用品和建筑空间的设计上,以此服务群众。诚如马雅可夫斯基所言,他们以画笔制作出街道,以调色板制作出广场。(Buck-Morss 2000: 54-55)鲍莫蕬并指出,关于文化政治问题的讨论,20世纪初苏俄前卫艺术运动的案例是具有独特的启发性的,因为正是在这个案例中,文化上和政治上关于“革命”的各种各样的定义之间的纠缠关系,都被展露在当眼处,一览无遗。(Buck-Morss 2000: 45)

此外,伊格尔亦指出,与把字词固定在与之相应的理想事物之上的再现语言观相对立,立体未来主义创造出一种崭新的诗歌模式。这种诗歌模式脱离了表达和意念之间逻辑连系的必然性,并为落实寓于语言材料本身的意义创造潜能提供了中介形式。(Lawton and Eagle ed. 1988: 294)上述的说法恰好跟鲍莫蕬的说法互相补足。鲍莫蕬认为,当物质性的能指不再受控于有待再现的所指,语词便开始改变它们的性质,成为招贴画、标语和海报上的标志,并被带到街头。当语词成了群众景观的一部分,并被并入街景的时候,语词便不再是书写中的记号(logo-in-writing),群众开始在街头抗争中把语词转换成辨识身份的标志(identifying logo)。(Buck-Morss 2000: 134)20世纪初的苏俄左翼前卫艺术家正好以他们的诗语和艺术的革命实践催生了这一过程。马雅可夫斯基等立体未来主义者和构成主义者,为他们心目中的各自不同的革命理想创作的各式各样的招贴画、广告标语和可供公开朗诵的诗歌,都为语词走向群众和街头运动的过程提供了另类的艺术范例和选择。

在《小说的结构》(“The Structure of Fiction”)第二节中,什克洛夫斯基谈到了把对象物转换成艺术素材(fact of art)的过程。他从契诃夫(Chekhov)的《记事本》(Notebooks)中借用了一个小故事来说明这个过程:某人走了某条胡同不知十五还是三十年了,每天都看到某家店上悬挂着的招牌:“淡水鲑鱼(sig)[注]这是俄文拼音。为保留原文的文字游戏的风格,英译本将之改译为“bears”。品种一应俱全”,并且每天都在狐疑:“谁需要淡水鲑鱼品种一应俱全呢?”后来,不知怎的,招牌被人取下了,挂在墙的侧面。于是他看到的是:“雪茄(sigar)[注]这是俄文拼音。为保留原文的文字游戏的风格,英译本将之改译为“pears”。品种一应俱全”。什克洛夫斯基从这则故事推出这样的一个结论:为了把对象物转换成艺术素材,就应该把对象物从生活领域中抽取出来。他认为,诗人总是把概念从他原本隶属的语意系列中抽取出来,借着词语(修辞)的辅助,将之重新置入另一个语意系列。在这个过程中,读者最终体会到一种耳目一新的感受。换言之,诗人为我们带来了语意的转移,让对象物在另一个语意系列中重获新生。新词包裹着对象物,一如某人穿起了新衣,两者都给人焕然一新的感觉。(什克洛夫斯基等1992:19-20;Shklovsky 1990: 61-62)于是,什克洛夫斯基作出了下述总结:“诗人把所有符号从它们原来的位置摘除下来,艺术家总是在事物中间挑起动乱。在诗人笔下,事物抛掉了自己的旧名字,以新名字展现新颜;在诗人笔下,事物总是处于暴动状态。”(Shklovsky 1990: 62)于此,什克洛夫斯基巧妙地把诗歌和艺术创作比喻为诗人所挑起的语言“暴动”。考虑到围绕着什克洛夫斯基的革命时代氛围,我们或许可以放开怀抱,大胆地来一次辩证颠倒,把他的话倒过来说:每一次能够带来划时代改变的政治暴动,都必须贯注一种立体未来主义诗人的想象潜能。没有立体未来派的想象潜能,任何革命和街头政治最终都不会达致事物的暴动状态,为我们带来真正的改变。因为惟有在立体未来主义诗人的诗语革命进程中,一种彻底重构世界的“革命化意识”才得以孕育成形。

然而,这种俄国未来派的想象潜能,究竟又是从何而来的?这里,我们不妨再次求教于拉扎拉托在建立他的“事件”理论时所倚重的巴赫金。在《论马雅可夫斯基》里,巴赫金便曾扼要地阐述内含于马雅可夫斯基诗作中的“未来”概念:

不过这个未来必须是第一次被客观地感受到、看到的;应该可以用双手触摸到这必将到来的未来。乌托邦的、抽象的、理念规范的未来是不适合于此的。这个未来又不能是英雄过去的直接继续。为了以未来的观点把握现实、必须彻底地义无反顾地同过去绝交(这绝交不是个人主义的、无政府主义的和散漫无序的,而是有客观历史根据的)。未来派如何理解未来(resp.现在)。未来派中一条正确的路线(赫列伯尼科夫)。应当在现实中探索未来,先是没有发言权的街头市井,然后成为有组织的阶级。在长诗《列宁》中展示了这个未来是如何诞生的。当未来取得了彻底的胜利,才可能把未来同过去的英勇传统结合起来(也出现了选择的可能)。第一个步骤是同过去决裂,同现实中属于过去的现象决裂(庸俗、市侩、资产阶级社会),所依靠的是市井民众。(巴赫金1998:4:62-63)

换言之,不是革命的先锋党指导人民迈向未来,恰恰相反,惟有在“没有发言权的街头市井”中,才能孕育出某种与庸俗市侩资产阶级社会这种“过去的现象”决裂的可能性,之后,革命的先锋党所依恃的“有组织的阶级”才得以在这种可能性中诞生。这里,巴赫金的理路展示得很清楚,他所谓的“未来观点”的“客观历史根据”,其实就是他一直念兹在兹的民间广场的狂欢节文化。他认为,凭借着这种狂欢节文化的笑谑传统,俄国未来派才得以孕育出他们独特的“可以用双手触摸到”的“必将到来的未来”。

巴赫金在另一篇题为《论人文科学的哲学基础》的笔记中,便曾谈及“笑”和“未来”的关系:“被看作是一个无所不能、征服一切的整体的自然,并不是严肃的,而是淡漠的,或者干脆是微笑的(‘灿笑’),甚至放声朗笑。这个整体不可以看成是严肃的,要知道在它身外不存在仇敌,它是淡漠而快活的;一切终结和涵义都不在它之外,而在其中。它不期待什么,要知道期待导致严肃。笑能消除未来(期待)的重负,能摆脱未来的操劳,未来于是不再成为威胁。”(巴赫金1998:4:4-5)对于巴赫金来说,惟有在笑声中,“未来”才得以摆脱“期待”的重负,不再对我们构成威胁。因为笑声意味着一个广场群众的巨大集体躯体。在这个躯体中,一切严厉的距离、等级和规距都被打破,而投身其间的人们亦得以摆脱重重枷锁,进入一种特别亲昵的交往之中。(巴赫金1998:4:5)可以说,正是在民间广场狂欢节的笑声中,俄国未来派诗作中种种语音双关语和超理性语的实验,才最终获得一种集体的力量源泉。这种集体的力量源泉,使“淡水鲑鱼(sig)”和“雪茄(sigar)”的双关语游戏转化成“诗语的暴动”,也使暴力的政治革命转化成“革命的狂欢节”。

1920年,苏联再次举行纪念十月革命胜利周年的庆祝运动。这一年再次由阿尔特曼(Natan Altman)、普宁(Ivan Puni)等一众俄国未来派艺术工作者负责彼得格勒庆祝活动的筹备工作。但这次,阿尔特曼等人不再满足于两年前的庆祝模式。他们想出了新点子,打算再现十月革命攻占冬宫的历史性场面。他们调集了大批军队,包括正规的军事装备,还有成千上万的彼得格勒市民参与演出。他们为了加强表演的戏剧效果,还用灯光将整个广场照得如同白昼。当时,他们四处都找不到适用的强烈灯光,直到演出开始前的几分钟,这些艺术家们竟打碎了一家商店橱窗的玻璃,弄来了照明的巨型弧光灯设备。广场中央临时搭成的舞台上,有阿尔特曼设计的抽象绘画,灯光从舞台背后射出,让绘画从背景的天幕浮现出来。舞台上有50个克伦斯基(Alexander Fyodorovich Kerensky)模样的木偶,表演着同样的演讲姿势。右边较低一层的舞台上,站满了赤卫队的士兵,他们正在将克伦斯基和反革命武装驱走。数千名群众演员在反革命武装被驱逐以后,便开始进占冬宫的胜利大进军。这时候,参演的军队驱车通过冬宫的大门,车上各种乐器一齐演奏,嗽叭声、口哨声响成一片,人们都在为布尔什维克革命的胜利而狂欢。(陈瑞林、吕富珣2001:317-318)在这一“革命狂欢节”的气氛里,没有人(包括自发参与演出的军人)会想到这会构成什么政治后果。但表演之后,苏维埃当局却严厉处分了彼得格勒部队司令,其原因仅仅是,他们参与的这次露天演出,没有取得军事当局的任何正式许可。

20世纪初的苏俄,政治的革命和艺术的革命狂欢节无疑是一体之两面,但在这两个无法分割和相互激发的面向之间,却又充满着无法平衡和消弭的内部矛盾。

中文书目:

1.Bakhtin, M. M.(巴赫金)著,钱中文主编,1998,《巴赫金全集》(全六卷),石家庄:河北教育出版社。

2.Benjamin, Walter(本雅明)著,王炳钧、杨劲译,1999,《经验与贫乏》,天津:百花洲文艺出版社。

3.Bradbury, Malcolm and McFarlane, James(布雷德伯里、麦克法兰)编,胡家峦等译,1992(1978),《现代主义》(Modernism, 1890-1930),上海:上海外语教育出版社。

4.Broekman, Jan M.(布洛克曼)著,李幼蒸译,1981(1974),《结构主义:莫斯科―布拉格―巴黎》(Structuralism: Moscow-Prague-Paris),北京:商务印书馆。

5.Eisenstein Sergei(爱森斯坦),富澜译,1999(1964),《蒙太奇论》(Montage),北京:中国电影出版社。

6.Foucault, Michel(福柯)著,杜小真编,1998(1994),《福柯集》(Dits et écrits: 1954-1988),上海:上海远东出版社。

7.Gray, Camilla(葛瑞)著,曾长生译,1995(1986),《俄国的艺术实验》(The Russian experiment in art, 1863-1922),台北:远流出版事业股份有限公司。

8.Mayakovsky, Vladimir(马雅可夫斯基)著,余振主编,1987,《马雅可夫斯基选集》(四卷本),北京:人民文学出版社。

9.Shklovsky, Viktor(什克洛夫斯基)等著,方珊等译,1992,《俄国形式主义文论选》,北京:三联书店。

10.Shklovsky, Viktor(什克洛夫斯基)著,刘宗次译,1994(1925/1983),《散文理论》(O teorii prozy),南昌:百花洲文艺出版社。

11.Todorov, Tzvetan(托多洛夫)著,蔡鸿滨译,1989(1965),《俄苏形式主义文论选》,北京:中国社会科学出版社。

12.Trotsky, Leon(托洛茨基)著,刘文飞等译,1992(1923), 《文学与革命》(Literatura i revoliutsiia),北京:外国文学出版社。

13.高辛勇,1987,《形名学与叙事理论》,台北市:联经出版事业公司。

14.张冰,2000,《陌生化的诗学——俄国形式主义研究》,北京:北京师范大学出版社。

15.张捷、翟厚隆编,1998,《十月革命前后苏联文学流派》(两卷),上海:上海译文出版社。

16.陈瑞林,吕富珣编著,2001,《俄罗斯先锋派艺术》,南宁市:广西美术出版社。

17.杨远婴,李恒基编,1995,《外国电影理论文选》,上海:上海文艺出版社。

英文书目:

1.Bakhtin, M. M. and Medvedev, P. N., 1985(1928),TheFormalMethodinLiteraryScholarship(Formal′nycimetodvliteraturovedenii), translated by Albert J. Wehrle. Cambridge & London: Harvard University Press.

2.Bakhtin, M. M., 1986(1979),SpeechGenresandOtherLateEssays(Estetikaslovesnogotvorchestva), translated by Vern W. McGee. Austin: University of Texas Press.

3.Bann, Stephen and Bowlt, John E. ed., 1973,Russianformalism:acollectionofarticlesandtextsintranslation. Edinburgh: Scottish Academic Press.

4.Benjamin, Walter, 1988,Illuminations, translated by Harry Zohn. New York: Schocken Books.

5.Bradbury, Malcolm and McFarlane, James ed., 1978,Modernism, 1890-1930. Middlesex: Penguin Books.

6.Broekman, Jan M., 1974(1971),Structuralism:Moscow-Prague-Paris(Strukturalismus), translated by Jan F. Beekman and Brunhilde Helm. Dordrecht & Boston: D. Reidel Publishing Company.

7.Buck-Morss, Susan, 2000,DreamworldandCatastrophe. Cambridge & London: The MIT Press.

8.Eagle, Herbert ed., 1981,RussianFormalistFilmTheory. Ann Arbor Mich.: Michigan Slavic Publications.

9.Eikhenbaum, B. M. et al., 1982(1927),ThePoeticsofCinema(PoetikaKino), translated by Richard Taylor et al. in Russian Poetics in Translation. No. 9.

10.Eisenstein, Sergei M., 1947,TheFilmSense, translated and edited by Jay Leyda. New York: Harcourt, Brace & World, INC.

11.Erlich, Victor, 1981,RussianFormalism:History-Doctrine. New Haven and London: Yale University Press.

12.Foucault, Michel, 1998(1994),Aesthetics,method,andepistemology(Ditsetécrits: 1954-1988), edited by James D. Faubion. New York: New Press.

13.Gray, Camilla, 1986,TheRussianexperimentinart, 1863-1922. London: Thames and Hudson Ltd.

14.Jakobson, Roman, 1962,Selectedwritings(Vol. 1). The Hague: Mouton.

15.Jakobson, Roman, 1997,Myfuturistyears, edited by Bengt Jangfeldt and Stephen Rudy. New York: Marsilio.

16.Jakobson, Roman and Pomorska, Krystyna, 1983(1980),Dialogues(Besedy), translated by Christian Hubert. Cambridge: Cambridge University Press.

17.Jameson, Fredric, 1974,ThePrison-houseoflanguage:acriticalaccountofstructuralismandRussianformalism. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

18.Lawton, Anna and Eagle, Herbert, 1988,RussianFuturismthroughitsManifestoes, 1912-1928. Ithaca & London: Cornell University Press.

19.Lemon, Lee and Reis, Marion ed., 1965,RussianFormalistCriticism:FourEssays. Lincoln: University of Nebraska Press.

20.Matejka, Ladislav and Pomorska, Krystyna ed., 1971,ReadingsinRussianpoetics:formalistandstructuralistviews. Cambridge, Mass.: MIT Press.

21.Mayakovsky, Vladimir, 1987,SelectedWorksinThreeVolumes, compiled and annotated by Alexander Ushakov. Moscow: Raduga Publishers.

22.Michelson, Annette ed., 1984,Kino-Eye:TheWritingsofDzigaVertov. Berkeley & London: University of California Press.

23.Perloff, Marjorie, 2003,TheFuturistMoment:Avant-Garde,AvantGuerre,andtheLanguageofRupture. Chicago & London: The University of Chicago Press.

24.Petric, Vlada, 1993,Constructivisminfilm:themanwiththemoviecamera: a cinematic analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

25.Shklovsky, Victor, 1990(1925),Theoryofprose(Oteoriiprozy),translatedbyBenjaminSher.ElmwoodPark, IL, USA: Dalkey Archive Press.

26.Taylor, Richard ed., 1988,TheFilmfactory:RussianandSovietcinemaindocuments1896-1939. London: Routledge & Kegan Paul.

27.Todorov, Tzvetan, 1987(1984),Literatureanditstheorists:apersonalviewoftwentieth-centurycriticism(Critiquedelacritique), translated by Catherine Porter. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.

28.Trotsky, Leon, 1968(1924),LiteratureandRevolution(Literaturairevoliutsiia), translated by Rose Strunsky. Ann Arbor: University of Michigan Press.

29.Woroszylski, Wiktor, 1970(1966),TheLifeofMayakovsky(ZycieMajakowskiego), translated by Boleslaw Tobarski. New York: The Orion Press.

网络资料:

1.Kruchenykh, Alexei and Khlebnikov, Velimir, 1912,Mirskontsa, in “The Getty”. http://archives.getty.edu:30008/getty_images/digitalresources/russian_ag/pdfs/gri_88-B27486.pdf (2009/10/18 浏览)

2 . Lazzarato, Maurizio, 2003, “Struggle, Event, Media,” translated by Aileen Derieg, in “Republicart.net”. http://www.republicart.net/disc/representations/lazzarato01_en.htm (2007/9/17浏览)

3 . Lazzarato, Maurizio, 2004, “Dialogism and Polyphony,” translated by Alberto Toscano, in “Republicart.net”. http://www.goldsmiths.ac.uk/csisp/papers/lazzarato_dialogism.pdf (2007/9/17浏览)