语言学家的细节

——吕叔湘佚简八通释读

宫 立

河北师范大学

《中国语文》1997年第4期刊有《征集吕叔湘先生书信启事》:“我们正在编纂一部《吕叔湘书信集》。为此,我们征得吕叔湘先生同意,在本刊刊登启事,向同志们征集半个多世纪以来吕叔湘先生所写的各种内容的书信。诚恳希望保存这些书信的同志们鼎力相助,惠寄原件或影印件均所欢迎。”但一直未见《吕叔湘书信集》问世。辽宁教育出版社2002年12月出版的《吕叔湘全集》第19卷收录了吕叔湘给叶圣陶、胡乔木、胡裕树等友人的书信,名为《书信选编》。王世生在2009年10月14日写有《重读吕叔湘先生的一封回信》,公布了吕叔湘给他的书信一通。《语言文字周报》姜庆刚在2016年9月14日《中国社会科学报》写有《吕叔湘先生书信考释》,公布了吕叔湘1949年给李小缘的书信两通。今年是著名语言学家、语文教育家吕叔湘先生逝世20周年,笔者又找到吕叔湘的8封信,特对其钩沉,以为纪念。

《吕叔湘全集》

一

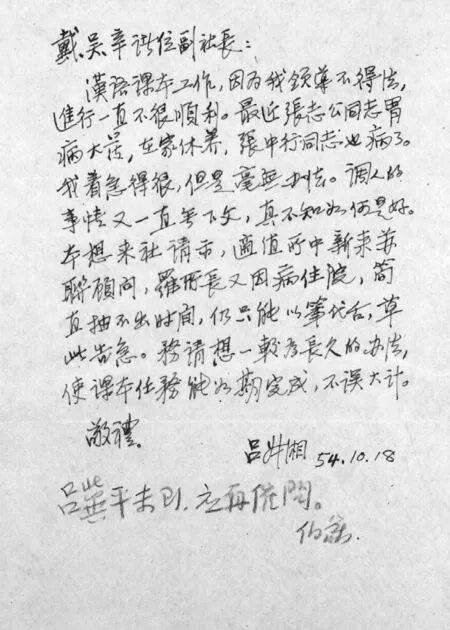

“华夏天禧·墨笺楼”2017年2月7日至13日举办的“吴伯箫旧藏:陈白尘、王任叔、陈翔鹤、吕叔湘、姜德明等手迹专场”,有吕叔湘写给吴伯箫等人民教育出版社领导的书信一通,照录如下:

戴、吴、辛诸位副社长:

汉语课本工作,因为我领导不得法,进行一直不很顺利。最近张志公同志胃病大发,在家休养,张中行同志也病了。我着急得很,但是毫无办法。调人的事情又一直无下文,真不知如何是好。本想来社请示,适值所中新来苏联顾问,罗所长又因病住院,简直抽不出时间,仍只能以笔代舌,草此告急。务请想一较为长久的办法,使课本任务能如期完成,不误大计。

敬礼

吕叔湘

54.10.18

吕叔湘1954年10月18日给吴伯萧等人民教育出版社领导的信

查阅《吕叔湘生平事略》: “1952年吕叔湘由中国科学院语言研究所和人民教育出版社合聘,在两处同时任职……教育部拟将中学语文课分为文学和汉语两部分。吕叔湘担负汉语课本编写工作。1952年底,多次主持汉语课本的语法体系,并决定从开明书店(后并入青年出版社)调张志公相助。”1953年9—10月,“多次在中宣部、人民教育出版社讨论中学汉语课本编写计划。与张志公一起拟定课本内容和所占课时”。1954年1月,“商调张中行,帮助编写中学汉语课本。本年多次与张志公、张中行商谈课本的语法体系、编写日程等”,9月23日“与张志公、张中行商定:中学汉语课本语法部分还是得写一个总的指导,约三万到五万字,由张志公负责起草”,10月,“苏联顾问谢尔久琴柯来到语言所。此后,多次讨论、研究顾问所提的意见”。吕叔湘在1953年10月13日给吕冀平的信中说:“我是科学院和人民教育出版社的合聘人员。在语言研究所的任务是研究员,参加语法小组。在人教社是担任编中学语法课本,与张志公同志合作。不必去(在西城),在语言所办公,也住在里边。来所一年。来后不久就出国,回来又忙了一阵结束事宜(给人民日报科学通报写文,做报告,等等)。语言所罗所长(常培)病了,所里大小事情总是几位研究员会商,又因外面知道我的人多,外务也找上门来,因此整天在忙忙乱乱,谈不到‘研究’了。连课本也至今未写一字,还在搞计划。(曾写过十几课,因领导上想法改变,作废了)。”由此可知,信中的苏联顾问指的是谢尔久琴柯;罗所长,指的是罗常培。

二

《吕叔湘全集》第19卷收录了吕叔湘给时任商务印书馆汉语编辑室主任郭良夫的书信两通。笔者在“华夏天禧·墨笺楼”2018年7月2日至9日举办的“郭良夫旧藏:吕叔湘、季镇淮、张清常、舒宝璋、郭良蕙等名家信札墨迹”专场,又找到吕叔湘给郭良夫的书信二通,分别照录,并略作释读。

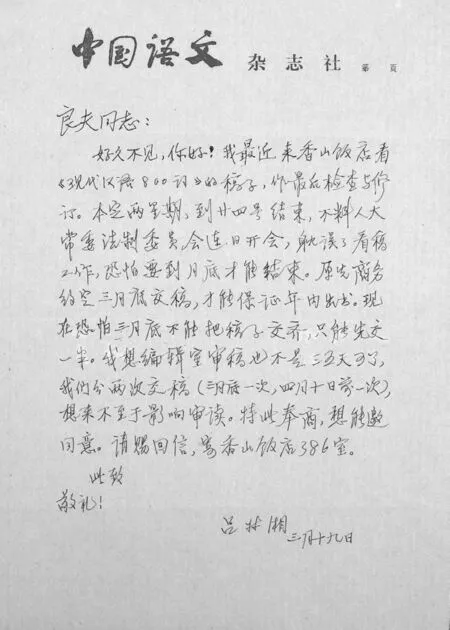

第一封,如下:

良夫同志:

好久不见,你好!我最近来香山饭店看《现代汉语800词》的稿子,作最后检查与修订。本定两星期,到廿四号结束,不料人大常委法制委员会连日开会,耽误了看稿工作,恐怕要到月底才能结束。原先商务约定三月底交稿,才能保证年内出书。现在恐怕三月底不能把稿子交齐,只能先交一半。我想编辑室审稿也不是三五天可了,我们分两次交稿(三月底一次,四月十日前一次),想来不至于影响审读。特此奉商,想能邀同意。请赐回信,寄香山饭店386室。

此致

敬礼!

吕叔湘

三月十九日

吕叔湘1979年3月19日给郭良夫的信

商务印书馆1980年5月出版了吕叔湘主编的《现代汉语八百词》。信中提到,“本定两星期,到廿四号结束,不料人大常委法制委员会连日开会,耽误了看稿工作,恐怕要到月底才能结束”,查阅《吕叔湘生平事略》,吕叔湘1979年“3月10日至4月5日,与李临定、范继淹住香山饭店,对《现代汉语八百词》进行检查、修改并定稿。3月17日,商务,出席全国人大常委会法制委员会小组会,讨论刑法草案(修订二稿)。4月3日,4日,出席人大常委会”,由此可以推知,吕叔湘给郭良夫的这封信,写于1979年3月19日。

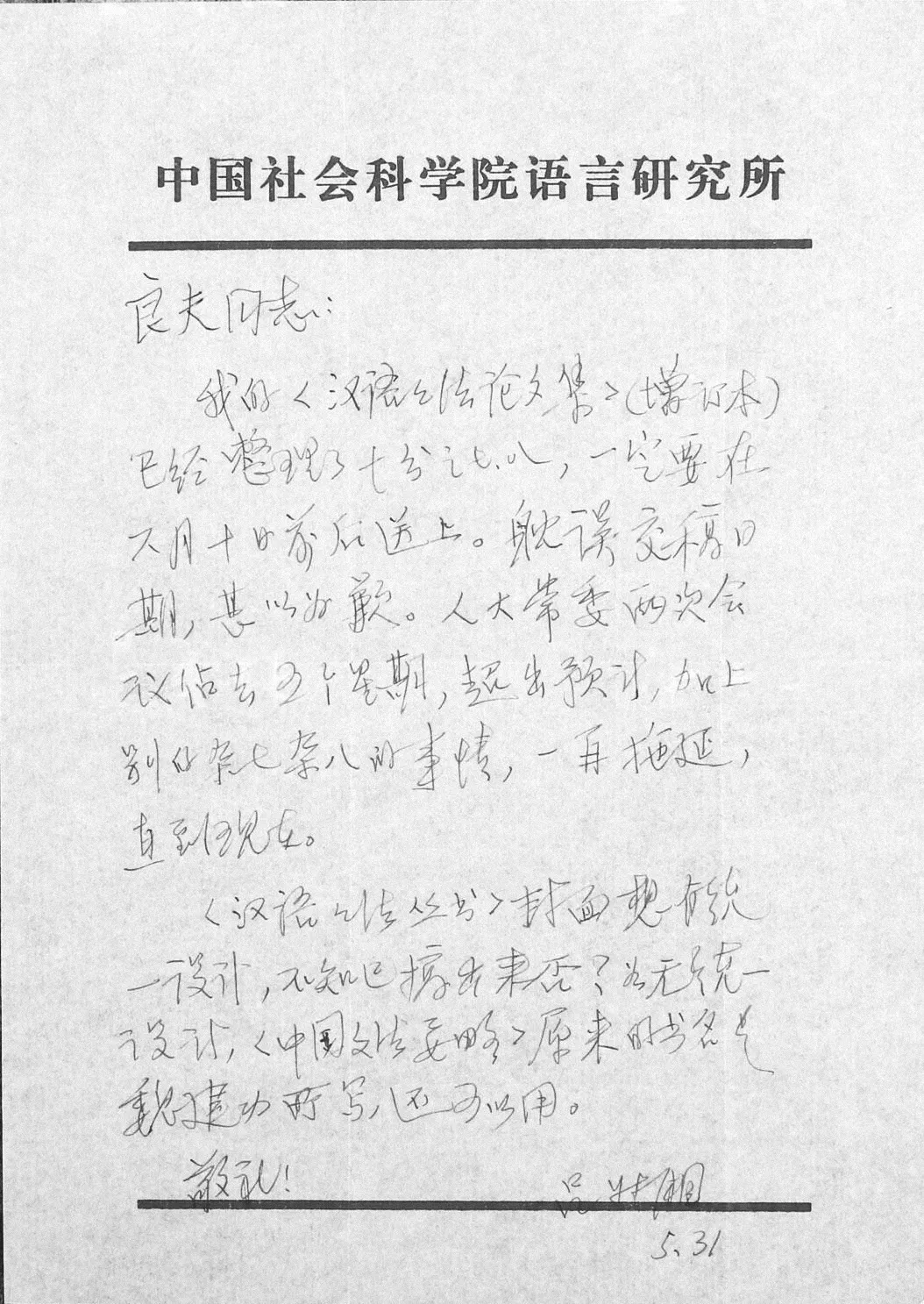

第二封,如下:

良夫同志:

我的《汉语语法论文集》(增订本)已经整理了十分之七、八,一定要在六月十日前后送上。耽误交稿日期,甚以为歉。人大常委两次会议占去五个星期,超出预计,加上别的杂七杂八的事情,一再拖延,直到现在。

吕叔湘1982年5月31日给郭良夫的信

《汉语语法丛书》封面想有统一设计,不知已搞出来否?如无统一设计,《中国文法要略》原来的书名是魏建功所写,还可以用。

敬礼!

吕叔湘

5.31

查阅《吕叔湘生平事略》,吕叔湘1982年“2月22日至3月11日,出席大人常委会,讨论民事诉讼法和宪法修改稿”,“4月22日至5月4日,出席人大常委会,讨论公布宪法修改草案付全国讨论一事,获通过”,正好符合信中提到的“人大常委两次会议占去五个星期”。由此可以推知,吕叔湘给郭良夫的信写于1982年5月31日。

《汉语语法论文集》,科学出版社1955年4月初版,商务印书馆1984年4月出版了增订本,吕叔湘在“增订本序”中提到:“这个集子初版所收论文都是1949年以前写的。建国以来陆陆续续又写了若干篇,朋友们说可以出个续编了。我想,分成两本,篇幅都不很大,而初版本最后一次印刷是1962年,也需要重印了,不如重行编订,加些篇进去,也拿些篇出来……这个增订本就共有论文二十六篇。”

笔者在孔夫子网名人墨迹代卖店2017年9月28日至9日举办的“顾颉刚、马识途、周退密、衷尔钜、徐朔方、史念海、傅东华、力群等名家学者书札手稿”专场,找到吕叔湘给陈翰伯的书信一通,照录如下:

翰伯同志:

拙作《中国人学英语》承商务好意,修订重印。我于四月卅日收到样书,五月三日寄信请谱萱、晓钟同志转出版科买50本,一直没有回音。今天请我所同志打电话问出版科,出版科的回答是我的信去晚了,书已经没有了。如果我的信是晚了,那末商务寄样书恐怕也晚了;如果样书寄的不晚,我的信恐怕也不能算晚,因为在收到样书之前我是无法知道书已印出的(既没有给我信,也没有给我电话)。

事情是小事情,可是叫人怪不舒服。没想到,一个作者买自己的书也这么困难。而且,如果收到我的信就给我一个回话,即使是同样的回答,不愉快的程度也能减轻些。我不知道,如果我不打电话去问,我将等到哪一天。

敬礼!

吕叔湘

62.5.6

吕叔湘的《中国人学英语》,开明书店1947年5月初版,系“开明青年丛书”之一,商务印书馆1962年3月出版修订本,系“英语自学丛书”之一。吕叔湘在1961年12月1日写的《序》中说:“作者学习英语也曾走过不少弯路,多少知道一点其中甘苦,写这本书没有别的用意,只是想对于在僵局之中挣扎或是丢了多年又想捡起来的同志们提供一点帮助”,“这本书的初稿曾经先后在《中学生》和《英文月刊》上登载过,1947年集印成书,作了一些修改。这次重印又修订了一次,主要是改换了一些术语和例句。在这方面,得到商务印书馆叶晓钟同志很大的帮助,谨在此致谢”。吕叔湘购书屡次遭遇尴尬,实在“忍无可忍”,才选择了向时任商务印书馆的总经理兼总编辑陈翰伯诉苦。

三

“华夏天禧·墨笺楼”举办的“一月精品拍|文坛忆旧:周而复、施蛰存、陈白尘、赵家璧、萧乾、吴祖光等名家信札”专场、“文坛忆旧:周而复、吕叔湘、萧乾、陈白尘、戈宝权等名家信札墨迹”专场、“文坛忆旧:施蛰存、周而复、陈荒煤、贾植芳、萧乾、吕叔湘等名家信札墨迹”专场,有吕叔湘给《新文学史料》编辑的书信各一通,照录如下:

吕叔湘著《中国人学英语》

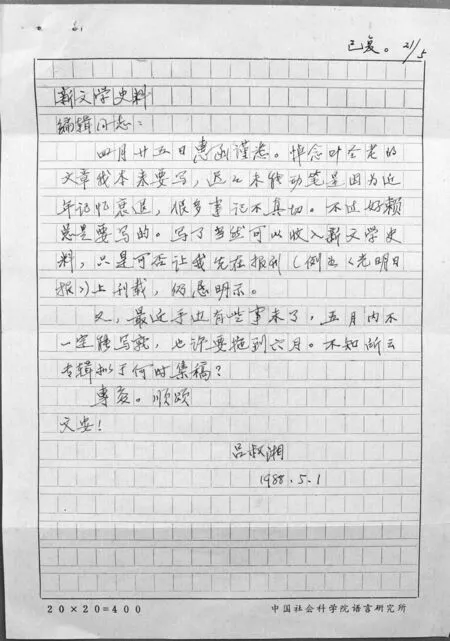

新文学史料编辑同志:

四月廿五日惠函谨悉。悼念叶圣老的文章我本来要写,迟迟未能动笔是因为近年记忆衰退,很多事记不真切。不过好赖总是要写的。写了当然可以收入新文学史料,只是可否让我先在报刊(例如《光明日报》)上刊载,仍恳明示。

又,最近手边有些事未了,五月内不一定能写就,也许要拖到六月。不知所云专辑拟于何时集稿?

专复。顺祝

文安!

吕叔湘

1988.5.1

吕叔湘1988年5月1日给《新文学史料》编辑的信

黄汶同志:

收到5.21的信。怀念叶老的文章已有草稿,还要修改定稿。可是明天我就要出门到南京去,大约两星期后才能回北京。估计赶不上《史料》的发稿时间,请留出4000-5000字的版面,待初校时补进去吧。还有,我不准备送别的报刊发表了,只有人民教育出版社要出一本纪念册,那是不会出在《史料》之前的。

专复。顺颂

编安!

吕叔湘

5/24

吕叔湘1988年5月24日给《新文学史料》编辑黄汶的信

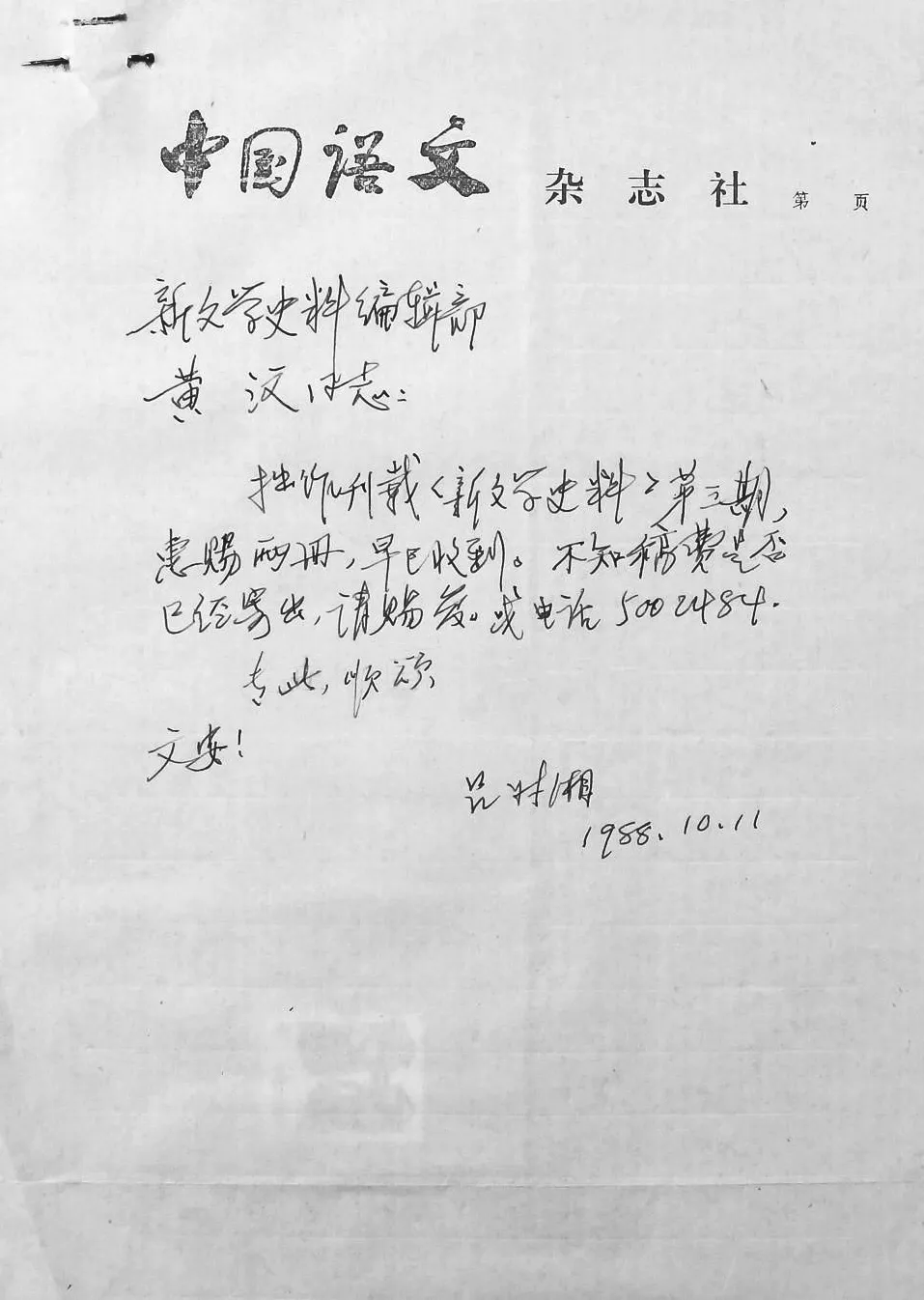

新文学史料编辑部黄汶同志:

拙作刊载《新文学史料》第三期,惠赐两册,早已收到。不知稿费是否已经寄出,请赐复或电话5002484.

专此,顺颂

文安!

吕叔湘

1988.10.11

根据以上三信的时间逻辑顺序可知,“5/24”当指1988年5月24日。由吕叔湘1988年5月1日给《新文学史料》编辑的信可知,是吕叔湘应《新文学史料》的约请撰写悼念叶圣陶文章的。

吕叔湘1988年10月11日给《新文学史料》编辑黄汶的信

1988年2月16日,中国现代著名作家叶圣陶逝世,《新文学史料》1988年第3期设有“怀念叶圣陶”专辑,刊发了吕叔湘的《怀念圣陶先生》、陈白尘的《追怀叶圣老》、林辰的《叶老永怀录》《柯灵致本刊编辑部》、苏金伞的《悼念我最尊敬的叶圣老》、冯健男的《词三首:叶圣陶为朱自清丁玲老舍写像》、叶至诚的《关于父亲》。吕叔湘在《怀念圣陶先生》的开头提到了他第一次与叶圣陶相见的情景:“我第一次见到圣陶先生,跟我想象中的‘文学家’的形象全不一样:一件旧棉袍,一把油纸雨伞,说话慢言细语,像一位老塾师。他说明来意之后,我答应试试看。又随便谈了几句关于语文教学的话,他就回去了。”查商金林编的《叶圣陶年谱长编》,1941年3月24日,叶圣陶致信吕叔湘,“请其为馆中编《文法指导举隅》一书”;3月27日,叶圣陶收到吕叔湘的回信;3月29日,叶圣陶到华西大学研究所访吕叔湘。叶圣陶在这天的日记中也记录了他们第一次见面的情形:“虽初见,谈话亦随便不据。君于国文英文教学均极关切.现在华大研究所,研究我国语文法,托其为馆中编《文法指导举隅》一稿,当承应允,云三四月内即可完成。谈一小时许而别。”叶圣陶去世的第二天,吕叔湘作挽联:“交情兼师友,四十八年,立身治事,长仰楷式。道德寓文章,一千万字,直言曲喻,永溉后生。”

另外,吕叔湘的《怀念圣陶先生》在《新文学史料》发表前,并未在《光明日报》等其他报纸提前发表过,但笔者注意到《课程·教材·教法》1988年第8期与《新文学史料》差不多同一时间刊出《怀念圣陶先生》。

吕叔湘给朱亮的信

四

“华夏天禧·墨笺楼”2018年7月24日至31日举办的“七月精品拍|锦书弘文:巴金、曹禺、俞平伯、唐弢、吕叔湘、史树青等名家墨迹”专场,有吕叔湘给江苏镇江市委办公室朱亮的书信一通,照录如下:

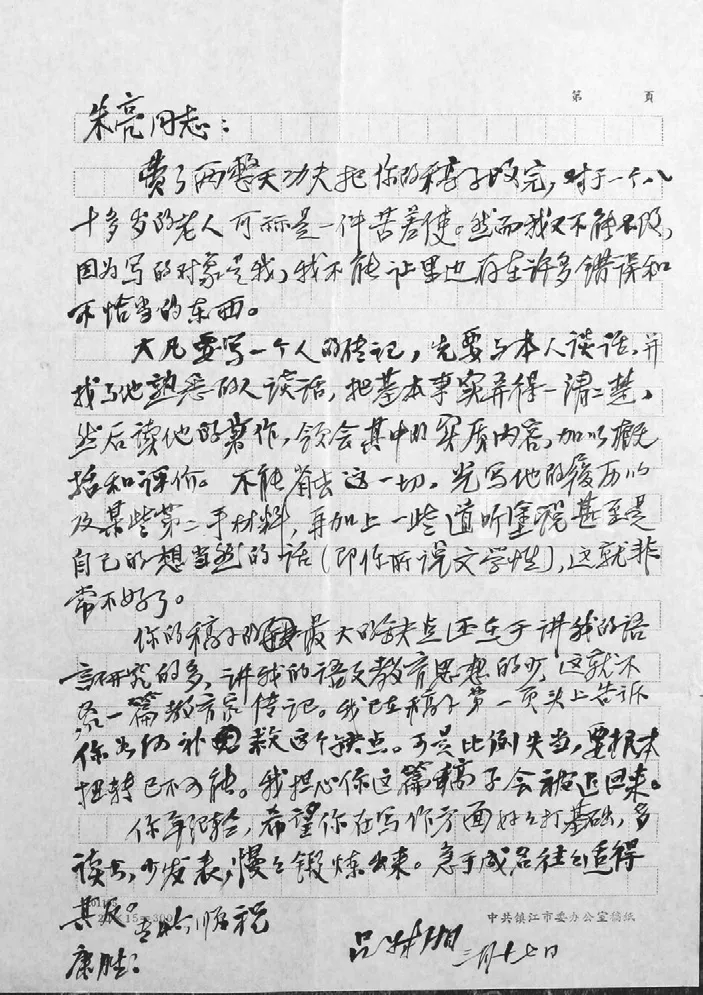

朱亮同志:

费了两整天功夫把你的稿子改完,对于一个八十多岁的老人可算是一件苦差使。然而我又不能不改,因为写的对象是我,我不能让里面存在许多错误和不恰当的东西。

大凡要写一个人的传记,先要与本人谈话,并找与他熟悉的人谈话,把基本事实弄得一清二楚,然后读他的著作,领会其中的实质内容,加以概括和评价。不能省去这一切,光写他的履历以及某些第二手材料,再加上一些道听途说甚至是自己的想当然的话(即你所说文学性),这就非常不好了。

你的稿子的最大的缺点还在于讲我的语言研究的多,讲我的语文教育思想的少,这就不象一篇教育家传记。我已在稿子第一页头上告诉你如何补救这个缺点。可是比例失当,要根本扭转已不可能。我担心你这篇稿子会被退回来。

你年纪轻,希望你在写作方面好好打基础,多读书,少发表,慢慢锻炼出来。急于成名往往适得其反。

专此顺祝

康胜!

吕叔湘

三月十七日

湖南教育出版社1988年7月出版的《中国现代教育家传》第8卷收有朱亮撰写的《吕叔湘》。朱亮在《春风》1997年第3期写有《为语言学大师吕叔湘作传》,在这篇文章中他只引用了信的第一段。在笔者看来,这封信最大的亮点在于第二段,吕叔湘在这一段中为我们讲述了他所认可的传记写作思路以及写作中有可能存在的误区。吕叔湘强调传记写作者一定要“把基本事实弄得一清二楚”,切勿只靠“某些第二手材料,再加上一些道听途说甚至是自己的想当然的话”,如《中国现代作家传记研究》一书的作者赵焕亭所言:“一部传记不可避免地会体现作者的主体性,但这种主体性一定是建立在事实基础之上的。传记家千万不能剑走偏锋。传记家应该具有史学家求真的品质。”

吕叔湘

“七月精品拍|锦书弘文:巴金、曹禺、俞平伯、唐弢、吕叔湘、史树青等名家墨迹”专场除了吕叔湘给朱亮的这封信,还有朱亮提到的《吕叔湘重要年表》,共计24页,每一页上都有吕叔湘的批注。朱亮在《为语言学大师吕叔湘作传》中也有回忆:“我将七千字的《吕叔湘重要年表》寄吕老,很快,先生挂号寄回改稿并附一函,我捧读后,不禁肃然起敬,先生用钢笔、水彩笔和红铅笔,改得极认真,字、句、标点及段落,都反复斟酌,有的地方还有批注,字写得极老到端正。题目上眉批:重要系年‘欠通’。我后来将吕老的意见转告丛书编委会。等我在几近发狂的情况下,完成一万两千字的传记《吕叔湘》草稿后,离出版社截稿期限只有20多天。能不能赶在出版社截稿前,请吕老阅改好,我一点没有把握,只好在信中向老先生提出极不礼貌、类似最后通牒的要求:请吕老无论如何能赶在3月底截稿前寄还我,因我还要誊清寄出版社。并请先生惠赐近期寸照一张,出版社嘱要。很快,我收到北京寄来的厚厚的挂号信,吕老一反以往每信不过百字的习惯,用软毛笔写了满满的一张纸。”

——吕叔湘中学的成长图景