张琴秋:从红军女将领到共和国开国部长(五)

周文毅

浙江省人大常委会办公厅

第五篇 西路军败回延安

1936年10月8日和18日,红军三大主力在甘肃会宁、静宁胜利会师。那几天搞大联欢,到处飘荡着《三大主力会师歌》的歌声:

万余里长征,

经历八省险阻于山河。

铁的毅力,

血的牺牲,

换来伟大的汇合。

……

张琴秋是多么兴奋啊!她说啊,唱啊,谈啊,跳啊,全然不顾已怀孕的身子。她以为,这下部队可以略为好好休整一段时间了,自己也可以休养经历了一年零七个月长征后极度疲惫的身心。这一年她32岁。

然而,丈夫陈昌浩和红四方面军领导班子却马上接到了新的任务:党中央和中央军委鉴于蒋介石着手组织“通渭会战”,企图将主力红军彻底“剿灭”在黄河以东、西兰通道以北地区,决定提前执行宁夏战役计划。

10月11日,党中央、中央军委发布《十月份作战纲领》。据徐向前晚年回忆,该纲领规定红四方面军的任务,“一是南向西兰通道地区,形成扇形运动防御,拒阻南敌的进攻,二是迅速完成造船任务,以三个军渡河攻宁”。这时,部队还没有好好休整,冬衣也没有配发。

由于白天有敌机轰炸扫射,对岸又有西北地方军阀马步芳、马步青部队的火力据守,因此,部队“渡河攻宁”只能选择夜间行动。24日夜半,由程世才任军长、李先念任政委的红三十军所属二六三团,作为渡河前卫团从甘肃靖远凶险无比的虎豹口,一举突破黄河天险,到达西岸。至28日拂晓,红四方面军的红九、红三十军和方面军总部渡河成功。30日,负责监视来敌及看守渡口的红五军,又奉朱德、彭德怀命令过了黄河。

然而,万万没有想到的是,原本中央军委要求过河作战的红四方面军所属红三十一军、红四军,均临时接到命令要留在河东,这样红四方面军只有一半人马21800余人渡过黄河,另一半力量则被割断在黄河东岸。

从此,红四方面军渡过黄河的部队,即总部机关加红五、红九、红三十军,完全脱离了陕甘宁根据地,开启了断绝后援、孤军奋战的浴血历程。

刚过黄河,进入河西走廊,部队士气还比较旺盛,因为党中央、中央军委给出的战略意图十分明确,那就是“打通国际线路”,“取得苏联援助”,“配合一方面军夺取宁夏”。总部也拿这几句话作为战斗动员的口号,鼓舞穿着破旧单衣和拿着轻武器的指战员们对抗已经降至零度的气温,对抗马步芳、马步青所部的骑兵。他们一过黄河,就横扫沿岸守敌,控制了一条山、五佛寺等地,打开了北进宁夏的门户。开始的几仗打得比较顺手。

11月8日,中央军委来电,决定放弃宁夏战役计划,要求过河部队组成西路军,争取在黄河以西建立根据地,打通接受苏联军援渠道;决定成立西路军军政委员会,陈昌浩任主席兼西路军总政委,徐向前任副主席兼西路军总指挥。

陈昌浩本系一介书生,在老家武汉上过大学,后经党派遣留学苏联,但他却能文能武,文能作文演讲,武能冲锋陷阵,因此在战将如云的红四方面军中,没有一个高级指挥员不服他领导的。可是他性格固执,脾气暴躁,自1931年11月与徐向前搭档领导红四方面军以来,与徐没少争执,结果总是由性格谦和的徐向前退让而平息。然而,自从担承西路军军政总责后,陈昌浩记取了长征途中跟着张国焘南下的错误教训,变成对党中央和中央军委每次指示都亦步亦趋,不像徐向前秉持“将在外,君命有所不受”的传统军事做派,主张要根据战局的变化灵活机动地作战。

西路军一经成立,陈昌浩就提出4句话16个字为西路军的行动纲领:“智勇坚定,排难创新,团结奋斗,不胜不休。”后人称,陈昌浩提出的是西路军军魂。

张琴秋所在的总部机关,是随程世才、李先念指挥的红三十军一起渡过黄河的。过河后成立西路军,她被任命为西路军总政治部组织部部长。

由于怀孕已经7个多月,她行动分外艰难,但她仍然咬紧牙关,坚决跟随部队艰苦转战。部队一进入河西走廊,就面对着凶恶的强敌马步芳、马步青正规军30000余人以及归“西北剿匪第二防区”司令马步芳指挥的民团武装100000人的追杀,因此部队经常发生指挥员牺牲减员的情况。作为组织部长,张琴秋担负着繁重的干部调配工作,几乎每天都要研究干部任免事项,但她依然脸上挂着笑容、挺着大肚子与被调动岗位的干部们谈话,一点悲观失望的情绪也没有。她还毫无西路军军政委员会主席夫人的架子,人前人后总是一副和颜悦色的模样。

西路军每攻克一个地方,就发动群众,建党建政,为今后可能创建的革命根据地奠定基础。张琴秋不仅积极调配干部去地方工作,而且还几次在地方新建政权大会上演说。当台下的群众见到一个挺着大肚子的孕妇上台,用温文尔雅的手势雄辩滔滔地发表讲话时,都无不惊异:红军中竟然有这样长相文气、能说会道、且又不顾惜自己身体的女人。

渡河之初,西路军第一次西进。按照徐向前的意见,“是要趁天候还不太冷,河西走廊敌人兵力空虚,一鼓作气插过去”。他认为,这样能接通新疆,一有饭吃,二有衣穿,三能取得苏联接济,然后再往回狠打马家军,可以取得胜利,实现中央关于建立黄河以西根据地的意图。但没想到,11月16日至18日古浪一仗,守城的红九军损失2000多人,排以上干部伤亡尤其严重,这使西路军大伤元气。

就在这时,中央军委来电,要求西路军停止西进,在永昌、凉州(今甘肃武威)一带建立根据地。陈昌浩决定立即执行,徐向前却认为,敌人还在组织进攻,我军处于守势,且无后方依托,更无补给,只有继续西进才能生存。两人“这次破了例,吵得很凶”(徐向前语)。但陈昌浩有最后决定权,他坚持要就地建立永(昌)凉(州)根据地。11月19日,中央又电示:“你们的任务应在永昌、甘州(今甘肃张掖)、凉州、民勤地区创立巩固的根据地。”于是,徐向前没话说了。

尽管战事频仍,军务倥偬,陈昌浩没时间照顾怀孕的妻子,却还是在战斗间隙给西路军总政治部主任李卓然写了一封信,请李卓然安排张琴秋马上去西路军医院住院待产,还叫自己的警卫员留在她身边照顾和保护。

当时,西路军被压缩在河西走廊的蜂腰带,即东迄凉州西至山丹长300余里的狭长地带,形成一字长蛇,还前后都有马家军夹击。因此,张琴秋虽然住进西路军医院,却也和战斗部队一样,随时准备迎战敌军和上路转移,日常的医疗工作很难正常开展。西路军卫生部长苏井观腰上常别着手枪,他虽是医生,却连做手术时也不敢稍有懈怠。张琴秋住院待产也不肯闲着。苏井观经常看到她艰难地弯着腰一会儿给这个伤员喂饭,一会儿给那个伤员送水。

西路军的供给部长是我党1930年设在上海的秘密交通站兼筹资渠道“义斋钱庄”的经理郑义斋,其时,郑每次来到西路军医院,总能看到张琴秋不顾大月份身孕依旧忙忙碌碌的身影。感动之余,他想上前劝阻,但一想她作为西路军总政委的夫人住院还在帮忙,不正好鼓舞士气吗?于是,郑义斋亲自宣传张琴秋事迹,号召伤病员和守卫后勤机关的一个步兵连和妇女独立团两个营的指战员向她学习。

11月25日,中央回复徐向前起草的要求重新考虑西路军下一步行动方针的电文,指出:“远方接济,三个月内不要依靠。目前全靠自己团结奋斗,打开局面。” 徐向前晚年回忆,当时“我们就只好根据中央指示,蹲在永凉地区,同马家军一决雌雄”。

从11月22日至12月上旬,西路军连续进行了凉州四十里铺之战、永昌八坝之战、永昌水磨关之战、永昌守城之战、山丹之战5次大战,毙伤马家军6000余人,但军力也由过河时的21800余人减至15000余人,已经无法扭转被动局面。

12月12日,西安事变发生。西路军总指挥部驻地永昌城里一片欢腾。中央军委先是电示西路军“西进”,马上又改口要求“东返”。

25日,西安事变和平解决。中央军委又电示“西路军仍执行西进任务”,目标仍是打通国际线路。12月底,西路军根据军委电令第二次西进了。

1937年元旦,西路军的红五军一举攻占高台,总指挥部和红九、红三十军相继进抵抚彝(今甘肃临泽)地区。正当部队准备稍作休整和补充继续西进时,中央军委又来电命令停止西进,要求在张掖和酒泉之间建立根据地。

部队停着不动,马家军数万追兵却追踪而来。1月中旬,在高台保卫战中,红五军孤军对抗不敌,军长董振堂以下3000余位官兵壮烈牺牲。马家军攻克高台后,立即掉头围攻驻有西路军总部直属队、供给部和医院的临泽古城。

1月21日,马步芳、马步青5个团兵临临泽,将临泽城池团团围住。而此时,西路军守城部队只有一个步兵连和妇女独立团两个营,形势万分危急!

张琴秋当时住在临泽城里的西路军医院尚未分娩。她亲见城里此时此刻的最高首长郑义斋临危不惧,他一面派人急赴西路军总指挥部请求援兵,一面命令从黄麻起义一路打过来富有战斗经验的供给部处长秦基伟出任守城总指挥。秦基伟将城中所有红军成员编成班、排、连,男性上城墙抗敌,女性则烧饭送水、看护伤员和运送弹药石块。张琴秋因将临盆,便被安排做伤病员看护工作。她拖着沉重的身子,坚持照料负伤的同志们。

临泽保卫战一共进行了3天,打得十分残酷、激烈。1月24日,在接到总指挥部放弃临泽全体撤退的命令后,郑义斋、秦基伟才指挥城中所有红军人员,趁着夜色,悄悄地从南门出城,向红三十军驻防的倪家营子转移。

临近分娩的张琴秋被安排骑马突围,军医黄志亭、卫生员小林和警卫员、饲养员各一名护卫她一起走,他们走在伤病员队伍的最前面。

据秦基伟后来回忆,临泽突围的那天晚上,是一个风雪之夜,他们趁围城的马家军躲进各座帐篷之机,将马匹、骡子的蹄子绑上布,集体向临泽东南方向的倪家营子行进。

然而,突围队伍刚出临泽城不久,就遭敌军阻击,队伍一下乱了,被裁成几截。秦基伟立即组织还击,掩护大部队继续突围转移。

敌军来袭,张琴秋临危不惧。她指挥被冲散的队伍继续向前冲。但当她和同志们刚冲出敌人第一道阻击圈时,她就感到一阵前所未有的剧烈阵痛袭来,低头一看,血水已经洇湿了马鞍,孩子就要降生了!

又是在战场,又是在冰天雪地之中,怎么办?张琴秋忍痛良久,还是只能告诉军医黄志亭。黄命令停下来,大家扶她下马,还要大家解开背包,举起被子做成一圈围挡,既挡凛冽的风雪,也遮黄志亭接生需要的手电筒光亮,以防暴露挨打。军医黄志亭就在生死交迫、风雪交加的“手术室”里,接生出陈昌浩和张琴秋的孩子。卫生员小林脱下衣服,再往药箱里抓了一把棉花,包起孩子,慌乱中,谁也没注意这新生儿是男还是女,大家匆匆又上路继续突围。但从孩子出生到大家又上路,都没发出啼哭声,摸摸孩子小肉团般的身体,发现渐渐冰凉。军医黄志亭确认,婴儿已经死亡,只好吩咐周围同志就近扒一个土坑将其掩埋。张琴秋顾不上悲痛,和同志们一起冲向马家军的下一道伏击圈,继续突围。生死攸关之际,她还跟军医黄志亭说,我身上的负担已经放下了,你就别跟着我了,赶快去抢救伤员吧!接着,她又嘱咐饲养员,把她的马牵去给重伤员骑。他们都不从,她板起脸下了死命令,他们只好照办。她自己则在警卫员的搀扶下,艰难地向前迈进。

拂晓前,队伍刚刚到达倪家营子,张琴秋就因产后失血过多,且又紧张劳累,一下昏倒在地。经急救,她才慢慢苏醒过来。

这次冰雪战场的分娩,使张琴秋患上了严重的妇科病,从此失去生育能力。

倪家营子是一个人口较多、粮米较丰的大型村庄,全营子共有43个庄屯,散布在祁连山南麓的戈壁滩上。每个庄屯各自为堡,筑有高高厚厚的黄土围墙,条件好的庄屯围墙上还设有箭垛和雕堡,各庄屯都以主要人户的姓氏为名。西路军总指挥部当时驻在廖家屯。张琴秋任职的西路军总政治部组织部,驻扎在曹家屯。

张琴秋突围到了倪家营子,丈夫陈昌浩依然无法顾及她,他甚至不能分心来问问她冰雪战场生下那块亲骨肉的生死情况,因为部队的生死存亡就在须臾之间,作为西路军军政委员会主席的他,必须为部队尚存的一万多名指战员负责。因此,张琴秋突围出来稍事休息几天,便回曹家屯,投入工作和战斗了。

西路军在倪家营子周围与马家军反复拼杀、血战。远在延安的党中央也在设法救援,一方面,利用西安事变和平解决的契机,派周恩来等与蒋介石谈判,并不惜重金收买,以求马步芳、马步青停战;另一方面,调集红四、红二十八、红三十一、红三十二军和骑兵第一团,组成援西军,由刘伯承任司令员、张浩任政委,于2月27日从陕西西部的淳化、三原地区出发西进,前来接应西路军。3月中旬,援西军到达甘肃东部的镇原、平凉地区,但距西路军即将弹尽粮绝的临泽和张掖地区还有2000余里,远水不能救近火。

在这样的情况下,3月6日,陈昌浩、徐向前决定从倪家营子突围自救,但部队进至临泽以南的三道流沟又被马家军追敌包围。血战5个昼夜后,3月11日夜,西路军又向东突围,沿祁连山麓的戈壁滩进入进山的口子梨园口。为了掩护红三十军占领梨园口两侧山头,红九军1000余人基本拼光,军政委陈海松、师政委杨朝礼等干部壮烈牺牲。这时的西路军只剩下3000余人。

3月14日,西路军退到祁连山康龙寺边上的石窝山头,趁着居高临下之势,打退了马家军追兵的最后一次进攻,终于赢得了宝贵的喘息机会。

傍晚时分,枪炮声、马嘶声、拼杀声静下来了,残阳抹上积雪的石窝山头,血一般的晚霞凝固在西天,如同伤口在久久地淌血。西路军残部人困马乏,弹尽粮绝,饥寒交迫,生死相煎。

趁着夜色,陈昌浩在冰封雪锁的石窝山顶,主持召开部队师、团以上干部会议。他在会上决定,西路军残部分成3个支队就地打游击,分别由王树声率领一支,张荣、毕占云率领一支,李先念、程世才率领一支;还成立了西路军工作委员会,由李先念负责军事,李卓然负责政治,统一指挥各支队;陈昌浩和徐向前,则脱离部队潜回陕北向中央汇报军情。西路军的这次会议,史称“石窝分兵”。

张琴秋也参加了“石窝分兵”会议。会上,她被编入张荣、毕占云率领的干部支队。陈昌浩、徐向前还嘱咐她,要代表西路军首长好好安抚残部人心,尽可能妥善地作好遣散工作。

会后,徐向前拉着陈昌浩的手恳切地说,我们不要走,留下来打游击至少能稳定军心。但陈昌浩却气冲牛斗,说不行,我们回去要和中央斗争去!他甚至来不及与妻子张琴秋话别,更没有带上她走,只是叫上徐向前,带上一些供给部长郑义斋用生命的代价送来的金子,在陈明义、肖永银带领的警卫排护送下,悄然下山了。

生死存亡之际,张琴秋与结婚已9个月的丈夫陈昌浩,并无儿女情长,互相间甚至没有一句告别和叮嘱的话语,陈昌浩什么时候下的山,她也不知道。6年的战火锤炼,早已把她淬火成钢。

“石窝分兵”后,作为西路军总政治部组织部长,张琴秋连续做了三件事:先是找到郑义斋的遗孀杨文局,鼓励她把腹中孩子生下来,为郑义斋留下革命的后代;再是参与了红三十军八十八师师长熊厚发等重伤员的安置;后是遣散了一批伤病员和老弱妇孺;第三件事是她最为揪心的事,但她又不得不做。她竭尽口舌说服大家就地疏散,自找出路,等待刘伯承、张浩率领的援西军到来,各自再会合到红军的队伍里。她给每个人发了点钱,还帮助负伤的同志寻找山洞隐蔽。

几天后,年轻善战的熊厚发被马家军包围,因不愿投降终被枪杀。杨文局则在被俘后生下了郑义斋的遗腹子。

与此同时,张琴秋所在的干部支队在祁连山与敌人周旋时被冲散了。她变成孤零零一人,身体又极度虚弱,手枪里子弹也打空了。下山的路上,她遇上红五军政治部宣传科长孔繁彬,两人便一起下山。但到山脚一个小村子要问路时,不幸被反共自卫团俘虏。

张琴秋被俘后,敌人把她押解到驻在张掖的马步芳一百师下属的三百旅旅部。途中,她机智地化装成一个老太婆,身穿破烂的灰军装,找了又脏又破的布条缠着脑袋,打着一副旧绑腿,脚上裹着破烂的麻袋片当成鞋子,还一脸污垢,完全一付川北老年妇女的模样,完全抹去32岁的少妇形象。审问时,她用在川陕苏区学会的四川话与敌周旋,自称叫“苟秀英”,四川巴中人,今年45岁,是给红军当伙夫的。

尽管如此,一同关押的10多个红军女战士还是认出她来。她们不由大吃一惊,怎么西路军最高首长陈昌浩的夫人、堂堂总政治部组织部长都被敌人抓住了?不过,她们随即就自觉掩护她。第二天,几个敌军官要对新押来的女红军进行登记,她们生怕她平时说惯的江浙口音会露陷,便纷纷抢着为她答话。

多年以后,战友们见到张琴秋,才问起她当年被俘时怎么会想到化名“苟秀英”的?她回答说,苟秀英确有其人,是红四方面军妇女独立团的一名四川籍战士,因在转运伤员的途中遇敌机袭击,这个不到20岁的川北姑娘毫不犹豫地用身体扑向伤员的担架,因而献出了宝贵的生命。这一幕,给指挥转运的张琴秋留下难以磨灭的印象,所以当她一经被俘,自然就想起用烈士的姓名来化名,激励自己像真正的苟秀英一样勇敢无畏。

3天后,张琴秋被押解到西宁,被派到西宁义源羊毛厂做苦工。后来,又经长征中与她相扶相携过草地的王定国等被俘西路军女兵设法,她被调到马步芳一百师新设的剧团去当伙夫。到8月,她又与当过红四方面军妇女独立团团长的陶万荣、红九军政治部敌工部副部长吴仲廉,被国民党青海省党部接收,并于8月14日,上海“八一三事变”次日,被押解至南京晓庄“首都反省院”监禁。

由于抗日战争全面爆发,国共两党实行第二次合作。8月下旬,经周恩来、叶剑英等向国民党军政当局反复交涉,张琴秋、陶万荣、吴仲廉等终于被释放。重获自由后,张琴秋她们在南京八路军办事处休息,她彻彻底底洗了一个澡,好像要将蒙受的所有屈辱和污垢全部洗去,换一副全新的面貌投入到抗战中去。

8月27日,张琴秋终于有机会给茅盾夫妇写了一封家信。她向他们简要地报告了自己死里逃生的情况,提到了前夫沈泽民病逝战场的消息,还说起自己明日就将“返家”(指去延安)。

28日,张琴秋等被南京八路军办事处安排去西安。她在西安休养半个多月后,于9月到延安。不久,又被安排到中央党校学习。

张琴秋到延安后,与丈夫陈昌浩重聚。他是西路军兵败后,先回到故乡武汉,全面抗战爆发后再来到延安的。夫妻俩都被安排进中央党校学习。半年前的3月份,中央政治局发起了批判张国焘右倾退却路线和军阀主义的斗争。当年曾担任中央党校校长的李维汉晚年回忆:“陈昌浩和张琴秋在党校就参加了批判并作过自我批评。”应该说,陈昌浩、张琴秋夫妇对老领导张国焘的批判是真心实意的。因为张琴秋早在6年前事关红四方面军前途命运的“小河口会议”上,就当面反对过张国焘的逃跑主义,坚决主张部队要利用秦巴大山区的地理条件和敌人防守比较薄弱的特点,建立根据地。陈昌浩虽然从1931年4月11日装扮成一个小伙计跟随张国焘进入鄂豫皖根据地以来一直听命于他,但也在一年前的长征后期幡然醒悟,一反张国焘“南下”的路线,开始严格按照党中央、毛泽东的方针指示行事。

1938年春,张琴秋从中央党校毕业,被分配到安吴堡青训班,出任生活指导处处长。安吴堡坐落西安西北方向的泾阳县,是大批参加抗战的热血青年要进入延安的必经之地,旨在最短期间授予青年们各种最低限度的军事政治知识。学习期限半个月至3个月。截至1940年4月,共办12期,培养各种青年干部10000余人。

同年初夏,陈昌浩与结发妻子刘秀贞生的年仅10岁的次子陈祖涛,跟着要投奔共产党的叔叔陈俊离开家乡武汉,来到延安。张琴秋马上介绍陈俊去抗日军政大学学习,把陈祖涛接到家里住,还送他到干部子弟学校上学。从此,她便待陈祖涛视若己出,关怀备至。

同年秋,张琴秋调往抗日军政大学担任女生大队大队长。

抗大女生大队下辖5个分队,七八百人,多数是从国统区来延安投奔共产党参加抗日的女知识青年。女生大队所在地在清凉山,常有遭受敌机轰炸的危险,张琴秋把学员们的教学和生活都安排到山沟里,还让她们每天自带干粮,减少往返,以策安全。她还把课余生活搞得十分丰富多彩,吸引女生们认真学习,接受训练。

1939年7月,中共中央鉴于来延安的女青年日益增多,便在抗大女生大队的基础上,决定在王家坪设立中国女子大学。当时中央分管妇女工作的王明任校长,张琴秋则调入该校任教育长。

张琴秋因有在上海开办平民夜校和留学苏联曾留校任教的经验,又长期在红军中从事政治工作,因此她搞女大的教务工作可谓得心应手。她从编排班级、指定教学计划,到设置课程、选聘教师,全都搞得妥帖周全。她还亲自担任教员,讲解马列主义理论课程。并经常听课,注意收集意见,改进教学。延安发起“大生产运动”后,党中央提出“发展经济,保障供给”的要求,毛泽东发出“自己动手,丰衣足食”的号召,张琴秋马上积极响应。她带领女大学员上山开荒种地。还在女大办起了缝纫厂和制鞋厂,解决全校师生生活困难。

照理,张琴秋在苏联留学时与王明就是同学,又曾同在女大共事,应该相处和谐。然而,由于张琴秋工作上有主见、能力上又突出、革命资历又老、为人又正直,平时从不对王明恭维、拍马,因此,一心要把女大经营成个人领地的王明,就竭力排斥她,提防她,把她说成是张国焘的人,还吩咐她做的事,都要向他汇报。

回到延安以后仅在中共中央宣传部当一名科长的陈昌浩,因严重的胃病,报经中央批准要去苏联治疗。8月27日,他带着次子陈祖涛,与邓颖超、王稼祥、李德等乘重庆国民政府派来的一架飞机,离开延安去往苏联。

不料想,陈昌浩出国不久,他的结发妻子刘秀贞领着与他生的大儿子陈祖泽,突然来到延安投奔丈夫。有人便将她母子支到张琴秋那儿去。也有人主张张琴秋不要理睬他们,因为关系太尴尬了。然而,张琴秋却认为,陈昌浩是为了革命才离开家庭,抛妻别子的,自己既然是他的现任妻子,就有责任和义务照顾好他的家人。于是,她坦然而亲切地接待了刘秀贞、陈祖泽母子。她把刘秀贞安排进延安保育院当保育员,把陈祖泽安排进延安自然科学院学习文化和技术。中华人民共和国成立后,陈祖泽被国家派往苏联留学,后来成为我国著名的核工业专家。

不久传来消息,陈昌浩到苏联莫斯科后与一位苏联女人结婚,生下儿子陈祖莫。因此,经中组部批准,张琴秋与他解除了夫妻关系。然而,她却一直把他的儿子们待若己出。陈昌浩带往苏联的次子陈祖涛,在苏联长大成人后,回国参加长春汽车厂建设,从而成为我国汽车工业奠基人之一。两兄弟一直把张琴秋看作是亲妈妈,至今,还与张琴秋后人保持亲戚般的往来。

1940年5月26日,茅盾和妻子孔德沚带着19岁的女儿沈霞(小名亚男)、17岁的儿子沈霜(后改名韦韬)从新疆迪化(今乌鲁木齐)经兰州、西安,抵达延安。张琴秋见到他们一家四口是多么的高兴啊!他们自从1931年4月上海一别,至今已经过去9年,这期间,彼此经历了太多的坎坷磨难和生死关口,而且茅盾的弟弟沈泽民还为革命牺牲。但当张琴秋见到两个侄辈正青春勃发,不禁抹去眼泪喜笑颜开。同学兼嫂子孔德沚甫一见面,就拉着张琴秋的手谈她两个大孩子的出路问题。张琴秋快人快语,马上说,沈霞到我们女大学习,沈霜去泽东青年干校学习。在一边的茅盾听了,都表示同意。但儿子沈霜却不愿意。他看过斯诺《西行漫记》一书,似乎更向往去陕北公学学习。于是三位长辈也尊重了他个人的意愿。儿女安顿好了,茅盾便应邀在延安鲁艺开课,有时还到陕甘宁边区文化协会讲学,并在边区的一些报刊上撰文。但到11月底,周恩来为反击国民党第二次反共高潮,要组织一些文化名人到重庆开展文化战线上的斗争,茅盾应召,便携夫人离开延安去重庆。他们把一双儿女留在延安,“交给了党”(茅盾语)。实际上,他们是放心让张琴秋监护。

1941年9月1日,中共中央决定撤消中国女子大学,将它与陕北公学、泽东青年干校合并,成立延安大学。张琴秋即调任中央妇委(全国妇联前身)工作,担任中央妇委委员。中央妇委新任书记蔡畅知道张琴秋早年在上海追随过她嫂子向警予搞过女工运动,还知道她领导过红四方面军妇女独立团,因此见她来报到感到很高兴,说妇委的许多工作正需要这样富有妇女工作经验的同志来做。

1943年春天,张琴秋与她的老战友、时任陕甘宁晋绥五省联军卫生部部长苏井观喜结连理。

苏井观是河南潢川人,1905年3月出生在一个个体手工业劳动者家庭。毕业于天津海军军医学校。在校期间,他受革命思想熏陶,加入了中国共产主义青年团。1927年大革命失败后,中国共产党处境十分艰难。在家乡潢川开办小医院谋生的苏井观,却主动加入中国共产党,并把自家小医院给党组织作秘密活动场所。1930年初,潢川白色恐怖加剧,苏井观被敌人追捕,党组织便安排他去附近的鄂豫皖苏区参加红军。他先后任红二十八团军医,红一师(后改为第十师)医院外科主任、院长,红四方面军总医院院长,红四方面军总卫生部医政局局长,中共中央西北局卫生部部长,红军西路军卫生部部长,八路军总医院院长等职。无论在鄂豫皖苏区、川陕根据地,还是在长征路上、西路军西征征途,他一直和张琴秋战斗在一起。特别是在川陕苏区,张琴秋遭受张国焘打击报复,由红四方面军总政治部主任贬为红江县委书记,继而又派到红四方面军总医院任政治部主任时,苏井观更是与她朝夕相处将近两年光阴。期间,张琴秋还应他之请,一起充任红四方面军卫生学校的游泳教练,他教男学员,她教女学员。在西路军覆亡之际,苏井观有幸跟着李先念指挥的左支队突围,一直到了甘肃与新疆交界的星星峡,后被被陈云、滕代远等接应到迪化,然后回到延安。他与张琴秋可谓是生死之交、真情之交,而且,他与张琴秋一样多才多艺,唱歌、演戏、打球样样在行。

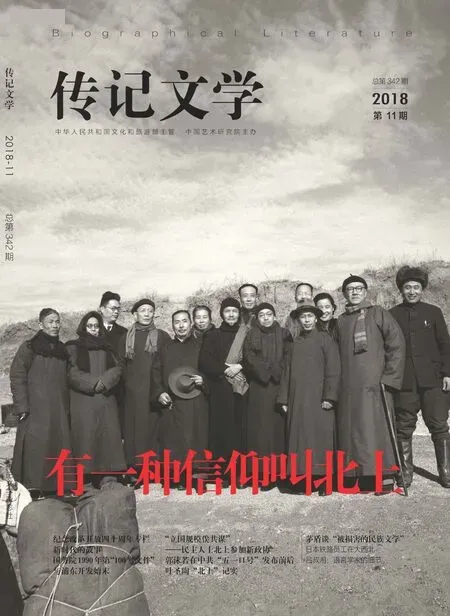

苏井观、张琴秋夫妇在延安

尤其让今天的年轻人匪夷所思的是,当年苏井观是一个革命队伍里身居高位的领导干部,而且还单身,他要在女兵如云的红四方面军医务系统择偶,简直易如反掌,此外,他完全了解张琴秋嫁过两个丈夫,生过两个孩子,也知道她在冰雪战场上分娩已经永远失去了生育能力,但他还是向她求婚,决心与她相濡以沫共同生活下去。

苏井观与张琴秋结婚那天,老首长徐向前以及美国援华医生马海德夫妇都来祝贺。窑洞新房墙上,高挂着原红四方面军老战友们送的对联:“两个老家伙,一对新夫妻。”因为其时新郎已经38岁,新娘则还比他大了一岁。苏井观和张琴秋结婚直到1964年他因病去世,始终践行新婚时他对张琴秋的约定:“我们将永远地要好下去,直到安息为止。”这是后话。

大喜与大悲总是交替而来。在延安时期,张琴秋就经历了个人再婚与突失侄女悲喜交加的两件事。

1945年8月,日本宣布无条件投降,中国人民14年浴血抗战终于取得全面胜利。与此同时,苏联红军进入我国东北击溃日本关东军,陆续占领东北各大城市。党中央及时调集10万军队和大批干部紧急开赴东北。已在中共中央编译局主办的俄语训练班学了两年俄语的茅盾女儿沈霞,也奉命要去东北工作。她这时已经入党,并且结婚怀孕,腹中胎儿已有两个月大,但为了革命的需要,胜任即将面临的繁重工作,她与丈夫商量好要做人工流产。然而,她找婶婶张琴秋商量,却未获同意,婶婶要她把孩子生下来,自己来帮她带,或者去交给她母亲带。还劝说她,自己在冰天雪地的战场经历过丧婴之痛,知道流产对女人意味着什么。可是脾气倔强的沈霞为了革命需要,却坚持要把孩子打掉,她甚至还搬出了母亲孔德沚1925年加入中共后为了不影响党分配她做的工运工作也曾做过一次人工流产手术的往事,说即使母亲现在在延安,也会同意她为党的事业打掉孩子的。张琴秋拗不过她,只好同意。同时,还买了鸡、红糖和西瓜,并在家附近找了一间窑洞,准备伺候沈霞术后休养。

谁知8月17日,沈霞做了人工流产手术后,因器械消毒不严感染上大肠杆菌,急救医生又因延河发大水过不了河,她竟于次日上午11时死亡!

张琴秋听到噩耗,不啻晴天霹雳!她马上向军委副主席周恩来请求处分,还默默忍受了编译局领导对她的责难,并操持了沈霞的后事。

8月28日,周恩来陪毛泽东赴重庆去与蒋介石谈判。临行前,张琴秋写了一封长信,委托周恩来带给茅盾。信中,她沉痛地承揽了沈霞之死的责任。然而,茅盾却境界高远,将爱女的不幸去世,比作“像一颗未出膛的枪弹”。

二十多年过去,“文革”中,当年主刀沈霞人工流产手术的医生,又被造反派重新提起其当年过失。他们向茅盾调查取证,茅盾却豁达大度,将痛失爱女类比同样在抗战环境下因伤口感染而去世的加拿大援华医生白求恩,说“这也算我们家对中华民族的解放事业所作的贡献”。

1947年,张琴秋成为中央妇委五人领导小组成员,还担任了解放区妇联筹备委员会秘书长。这一年,她还率领妇委机关的同志,去雁北、冀中、渤海等地区参加土改。

6月,刘邓大军千里跃进大别山,揭开我军战略反攻的序幕。消息传到延安,张琴秋激动不已,夜不能寐。大别山是她参加红军的地方,更是她与战友们浴血奋战开创鄂豫皖苏区的地方,她向往到那里去工作,去施展才华。为此,她向中央妇委提出自己宁愿去艰苦危险的基层,而不愿继续呆在后方机关“赋闲”的要求。她的报告很快得到中央组织部的批准,中央妇委还为她开了欢送会。中央妇委代理书记邓颖超在欢送会后与张琴秋等人一起合影,还在一次会上说到此事:“从妇委讲,是需要琴秋同志的。她在妇委工作最久,工作的最多,而且受了委屈。我有条件地同意她去,出去要做妇女工作,三年后再回妇委。”

邓颖超说张琴秋“而且受了委屈”,是有来由的。她出任过红四方面军总政治部主任,是红军高级将领中的唯一女性,且文化水平高,又正是30多岁成熟年纪,应该被重用。然而,自她1937年9月回到延安,却一直在机关、学校“坐冷板凳”,甚至1944年的延安整风,还给她作了一个不实事求是的政治结论。致使次年4月召开党的七大,她也只是以“候补代表”的资格出席会议。但是这一切张琴秋都坦然对之,依然乐观向上地对待工作,依然渴望为革命早日成功而去拼命努力。

1947年初,张琴秋(左二)、丁玲(左一)与即将出发去参加土地改革的战友合影

鉴于当时刘邓大军在大别山区的实际情况,中组部又收回成命,正式通知张琴秋不去大别山工作了,继续留在中央妇委。

1948年5月27日,毛泽东率中共中央、中国人民解放军总部,移驻河北平山县西柏坡村,指挥与国民党蒋介石集团的最后决战。不久,张琴秋也随解放区妇联筹委会机关,迁入西柏坡。

张琴秋丈夫苏井观作为延安卫生机构的领导人和医生,是与刘少奇、朱德率领的中央工委,比毛泽东等早半年多先期进驻西柏坡的。他到后,会见了朱德夫妇和刘少奇、傅钟、安子文等领导同志。刘少奇曾主动对他说起张琴秋:“这几年对琴秋不起,没有给她固定的工作,有些同志以为四方面军的错误(不是全部)要她负责,她怎么能负这责?”刘少奇还说:“琴秋在我们党内女同志(中)是能做工作的,这些问题我同她谈过了。”当时,刘少奇是党内第二把手,他对张琴秋作出这番评价自然非同一般。作为20年代就在上海工人运动中与张琴秋有过很深交集的刘少奇,其实早就知道她的才干和为人,对她在延安的不公遭际也心中有数,只是出于党内政治生活的掣肘,他暂还不便出面纠正。尽管如此,苏井观听了刘少奇上述话后还是高兴不已。4月19日,他在给妻子的信中,写上了上述刘少奇原话。

1948年秋,张琴秋(前下蹲者)与邓颖超(右四)、康克清(右五)等在河北平山县西柏坡合影

11月,张琴秋参加蔡畅为团长的中国妇女代表团,前往匈牙利首都布达佩斯出席国际民主妇女联盟第二次代表大会。途经莫斯科时,她终于见到分别18年之久的女儿玛娅,以及陈昌浩的次子陈祖涛。女儿玛娅和祖涛在苏联政府的精心抚育下,已经长成22岁的大姑娘和20岁的小伙子了。但在苏联长大的玛娅一口俄语,一句中国话都不会说。好在张琴秋懂俄语,加上11岁才出国的祖涛会说中国话,她才不致与暌违已久的女儿无法交流。就在这一次母女团聚时,她向女儿详细说了爸爸沈泽民的英勇事迹。回到国内,她给茅盾夫妇写信,讲了见到亲生女儿这件“可喜的事情”,但也内疚:“我没有尽到母亲的天职。”

1949年1月12日,全国民主妇女联合会筹委会在西柏坡李家庄成立,张琴秋当选筹委会常委、秘书长。她积极参与筹备召开全国第一次妇代会的工作。

3月24日至4月5日,全国妇女代表大会第一次会议在北京中南海怀仁堂举行。张琴秋当选为第一届全国妇联执委、常委,并被任命为生产事业部部长。

5月,上海解放不久,张琴秋就率全国妇联工作组到上海原日资大康纱厂(后为上海第十二绵纺织厂)进行调查研究,了解女工生产、生活现状,研究如何发挥她们在新政权条件下的作用等问题。踏上25年前经常出入开展工人运动的故地,她觉得往事并不如烟:“上海是人民的了,我们妇女姐妹必将当家作主。”

9月21日至30日,举世瞩目的中国人民政治协商会议第一次全体会议在北京召开,张琴秋当选全国政协委员。

会议结束当天,夜幕快要降临的时候,毛泽东和政协全体代表一起来到天安门广场,为建造人民英雄纪念碑举行隆重的奠基典礼。在这一庄严的时刻,张琴秋听着毛泽东朗声宣读的“人民英雄永垂不朽”的碑文,不禁泪如雨飞——

多少身边的战友牺牲了,才换来了革命成功的今天!

(待续)