设计类院校工作室制教学模式研究

吴兆奇

摘要:论文分析了国内高校设计类专业工作室制教学模式的基本情况,对现有模式存在的问题进行了对比,指出了现有模式中存在的问题与弊端。并提出工作室建设应该以专业特点为基础,分类开展工作室建设,以及工作室建设的思路与过程。该方法对目前正在进行工作室改革的设计类院校能够提供解决思路与可行性的建议。

关键词:设计院校 工作室 模式 分类

中图分类号:G64 文献标识码:A

文章编号:1003-0069(2018)04-0066-03

一、国内普遥院校教学模式分析

截止2017年,全国现有高校共计2914所,其中普通高等学校2631所,包括本科院校1403所,文科理科一本大学348所,二本大学730所,专科院校1192所,独立学院265所。这其中开设有美术或设计类专业的院校达近七层,国内出现了设计类院校和专业井喷的现象。但如何对这一类专业进行教学与实践的管理,各高校都有自己的做法和尝试。但从我考察的实际情况来看,各高校都想出了各种办法,进行了各种改革。但这些设计类院校与专业普遍的不足体现在以下几点:一是学生整体学习氛围不浓厚,教室等学习区人气严重不足,教室缺乏有效利用;二是学生普遍存在眼高手低的情况,说的比做的多;三是学生自主学习的能动性弱,大部分学生缺乏主动学习的动力与能力;四是学生实践能力较弱,与企业及社会要求差距较远,毕业后需要较长时间适应社会需求。

通过调研发现,这些问题的产生与各高校的教学模式有很大的关系,因此很多高校都在尝试新的教学模式来改变现有的状况,其中“工作室制”的模式是很多高校比较普遍的做法。但工作室如何做,各高校也呈现了很多不同做法,各高校都会根据自身的定位与学生的特点来采用不同的工作室模式,或多或少都能对现有的教学模式带来一些新的现象与变化。

二、工作室的概念及国内外院校工作室制的基本情况

工作室是艺术类院校或专业在实施教学过程中,依托于一定的场地,以教师研究方向为核心所形成的教学和实践团队,团队成员包括教师团队和学生团队。工作室的特点是将教师与学生浸泡在一起,通过共同的学习、共同的实践、共同的研究、共同的工作来提高学生的学习、实践、研究等能力,帮助学生更快成长,从而提高学生的成材率。工作室对设计类院校与专业来讲,是一个与专业特点比较匹配的教学模式,该模式得到了越来越多设计类院校与专业的认可与尝试。

在我国,高等院校从广义上来界定可以分为本科高等院校和专科高等院校,本科高等院校根据学校的发展目标又可以分为研究型本科高校和应用型本科高校,专科高校现在主要是指职业技术类院校。笼统来讲,人才的培养就是分两种,一种是培养研究型人才,一种是培养应用型人才。下面我们来分析一下,这两种培养目标下各工作室模式的基本情况。

(一)研究型高校工作室模式

研究型高校从定位来看,是以培养学生从事研究能力为主,尤其在本科阶段,主要是以培养学生自主学习的能力,通过一些研究的基本方法,让学生了解研究的过程与手段,学会自主研究选题与从事研究的能力,为研究生阶段或者学生长期从事该方向和选题的开展打基础。该类院校工作室模式便是以教师的研究方向为基础,在该工作室的学生依托工作室教师的前期研究为基础,不同分支的课题选择和课题研究,四年后,该工作室的学生具备了较好的研究基础与研究能力,部分优秀的学生甚至能出一下较好的研究成果,有的将研究成果进行成果转化。研究型工作室场景(如图1),工作室建设成果(如图2)。

(二)应用型高校工作室模式

应用型高校的主要任务是培养学生实际动手的能力,更多的是解决实际问题的能力,根据市场的实际需求来进行定位。因此,在工作室的培养过程中,更多的是培养学生的审美能力、鉴别能力、欣赏能力、技术能力,通过四年的培养,学生具备了比较完善的学科知识体系,能应对市场对实践性人才提出的要求,能独立完成相关的社会实践和服务项目。应用型工作室场景(如图3、4)。

从这两种工作室模式来看,研究型工作室模式包括了国内部分重点院校和知名高校以及美术学院等专业院校和设计类专业,而应用型工作室模式则包括了国内一般本科院校和高职高专类院校。这种以院校的培养目标来界定工作室的划分方式,我认为不是科学的划分方式,工作室的划分应该以专业本身的特点来进行区分。从教育部现有专业来看,视觉传达、环境设计、工艺美术、服装与服饰设计、数字媒体艺术等专业应该是以培养学生的实践能力为主,以培养学习研究能力为辅,应该开展应用型的工作室;而工业设计、产品设计等具有研发和研究性质的专业应该以培养学生的研究能力为主,应用型为辅,来开展研究型工作室。

三、不同工作室模式的优劣

(一)应用型工作室是以培养学生实践能力为任务,通过以项目带实践的方式,提高学生的各项操作技能,锻炼学生把握设计方法的能力,指导学生理论联系实践,从而加快学生进入社会职业角色的速度,提高学生的成材率。该类型工作室具有以下特点:

一是该类型工作室是以公司化运作与管理,课程项目化,所有项目运行都是以市场要求和规范为标准,学生即为公司的员工。

二是注重学生的实际操作能力,主要是学生对技能掌握的熟练程度,对行业规范的了解与执行程度。

三是在校企合作方面,该类型工作室拥有较多的合作企业,既有生产型的企业,也有设计服务类的企业,校企合作比较深入。

(二)研究型工作室是以培养学生对某一項目的研究能力为任务,通过教师研究方向带动学生研究能力的方式。通常情况下,工作室的教师都有自己的研究方向,并在这一方向上具有较长的研究时间,学生经过几年的学习,基本具备一定的研究能力。其特点是:

一是该类型工作室为项目制,在工作室的几年都将从事这一方面的学习与研究,具备一定的深度,能对某一课题的研究进行得比较充分。

二是注重学生个人发现问题、分析问题并解决问题的能力培养,学生逻辑思维比较严密,毕业的成果很多能直接申请专利并后期转化为产品。

三是在校企合作方面,该类型工作室不参加企业项目的合作,基本上是针对一些社会普遍性问题的发现与研究。

根据以上分析,从因材施教角度来看,我认为在任何一个学校都需要这两种模式同时存在。总有一部分学生是适合做研究的,而总有另一部分学生毕业后就面临就业与择业,因此在校期间,我们要为不同的学生需求提供不同的培养模式。

从社会需求的角度来看,在经济快速发展的过程中,社会对应用型人才的需求越来越大,尤其是以视觉创达、环境设计为主的设计机构及其他企业与部门,需要具备一定的设计基础,又能熟练操作各类设计软件,快速处理各类设计任务的设计师,这就对应到了应用型工作室模式的学生培养,该工作室的学生能很快速地进入工作角色,胜任这一岗位需求。

从人才就业的专业对口性来看,从麦克斯报告的分析结果来看,两年后就业与所学专业一致的学生占毕业生的30%——50%,而五年后,这一比例下降到了20%左右,十年后,这一比例更低,达到了10%——15%。因此,我们可以对在校期间的学生进行针对性培养,而在工作室的学生就是针对性培养的对象。

根据走访各高校的调研与分析,我认为这两种模式的推进应该从以下几个方面进行开展:

(一)明确工作室建设的理念

理念是工作室建设的关键,学院通过工作室建设计划将学院打造成一种什么样的学习氛围或营造一种什么样的学院文化,需要通过提炼核心理念来进行提升。好的建设理念能很好地带动学院工作地方向,更好地厘清学院发展的思路,制订学院发展的规划,有针对性地进行落实具体的任务,做到有的放矢。理念不清楚则代表对学院发展定位模糊不清,没有明确的发展思路与计划,对后期工作的开展缺乏指导意义,容易导致迷失方向或者朝令夕改的情况。以我院为例,我院在工作室改革之初提出的理念为“孵化本体、浸泡本色、陶冶本领”的“三本”理念,接下来根据该理念打造工作室改革的具体思路与执行方案。

(二)确定工作室的培养目标

工作室的培养目标是工作室在申请之初就应该需要明确的内容,是指工作室教师团队,打算把工作室的学生培养成什么样的人才,该目标要与学院的培养计划目标一致,不能违背学院目标。培养目标直接指导培养计划于课程安排、教学内容与形式。

根据以上我们谈到的工作室模式,两种模式在培养目标上是有区别的,设计服务型工作室是培养技能型、实用性人才,项目研究型工作室是培养具有基本研究能力的人才。服务型工作室与研究型工作室可以同时存在,尤其是在普通本科院校,是具备这样的条件的。我们在两种工作室类型同时开展的时候,一定要以专业的基本特点和该专业在市场上的实际需求为前提条件。大量设计服务项目的实际需要决定了视觉创达、环境设计等专业的工作室模式适合设计服务型工作室类型,而产品设计、工业设计等专业则比较适合项目研发型工作室。

(三)明确工作室的任务与责任

工作室的类型确定之后,就要明确工作室的任务与责任,工作室的任务由于类型的不一样,导致内容也不一样。服务型工作室的任务是通过实践项目来锻炼学生的实际动手能力,在课程中就需要加大对学生技能的学习与辅导,需要与设计公司及设计师进行交流与学习,需要去实际的环境中锻炼自己的实际能力。而研究型工作室的任务则是要了解社会上已经存在的较普遍的社会问题,通过调研与资料收集,了解该问题存在的客观原因,在通过大量的学习与调研,对该问题提出解决该问题的思路,提出解决问题的可行性方案,再对方案实施过程中存在的问题及时发现和解决,不能解决的问题给予答复。项目研究型对学生的培养类似于对研究生的前期培养与锻炼,参加完该类型工作室的同学,在今后的考研过程中,会提供丰富的经验。

(四)工作室团队的组建

在以上任务完成后,就可以组建工作室的教师团队,一般情况下,教师团队最好是2—3人,有一名教师作为工作室负责人,另外两名作为工作室团队教师。教师团队负责工作室学生的所有项目与课程,工作室负责人就是类似于公司的总监,统筹工作室的所有事情。当然,服务型工作室负责人,更加需要具有较强的社会背景和较好的社会资源,作为项目的主要来源之一,源源不断的项目引入与落地是该工作室负责人最大的压力与动力。通常情况下,该类型工作室经过一年的磨炼与配合后,基本上能承担一些具体的事务性工作,较好的学生能开展一些小型的项目设计任务。

研究型工作室的教师团队也是由工作室负责人和其他团队成员组成,前提条件是该工作室教师团队前期有一些研究成果获者是拥有一定的研究基础。在带领学生过程中,学生就是以工作室教师的研究方向为自己的学习方向,经过项目的锻炼与磨合,基本上可以组建一个相对完整的研究团队。这种研究团队经过2到3年的项目锻炼,在毕业时均能做出比较完善和成熟的产品,有的甚至可以直接在工厂进行转化。

(五)开展学生的选择与入驻工作室

学生的选择与入驻与这两种工作室的模式有着密不可分的关系。服务型工作室不适合对全部学生开放,只适合于利用课余时间对愿意加入工作室的同学进行集中辅导与训练。由于不纳入课程和学分,因此愿意参与该工作室的同学基本上占全部学生的20%左右,但从麦可斯调研报告来看,毕业后的统计,在该行业继续从事设计工作的学生不到10%。因此,学生的选拔基本上是通过择优录取的形式来完成,这样对工作室的稳定运行与学生质量的稳步提高起到了非常重要的作用。

研究型工作室可以面向该专业的所有学生,学生根据工作室发布的研究课题,选择各自感兴趣的课题,作为今后几年大学期间研究的对象。在实际的操作过程中,可以将该专业的某些实践课程专门安排进行工作室的项目研究与教师辅导,由于研究的长期性与复杂性,该类工作室的研究将持续到学生毕业,有的甚至成为学生今后工作的工作方向与个人研究方向,是一个长期性的事业。

(六)工作室运行中的管理与评价

工作室运行的好坏可以从几个方面反映出来,一是通过学生学习的积极性与主动性能反映出来,好的工作室学生入座率非常高,从表象就能看得出哪个做得好,哪个做得不好。二是通过学生的成绩来看,管理完善的工作室,学生能形成梯队,高年级带低年级,学生团队形成了有效的自我管理,各项成绩明显优于管理差的工作室。三是从工作室各类项目的成果来看,管理的好的工作室,在学生竞赛获奖率、社会项目的成功率、课题项目的入选率明显好于管理不完善的工作室。

学院层面对工作室的管理更多的是导向与服务,不能过多地去干扰工作室的发展。学院对工作室建设进行结果考核,在考核期内,通过各种展示与宣讲的活动来让工作室进行成果汇报,给表现好的工作室一个展示的平台,给不完善的工作室一个学习的机会,让工作室之间形成相互学习。在考核期结束后,对考核优秀的工作室给予奖励,比较差的工作室给予警告和观察,实在维持不下去的,予以取消或重组。

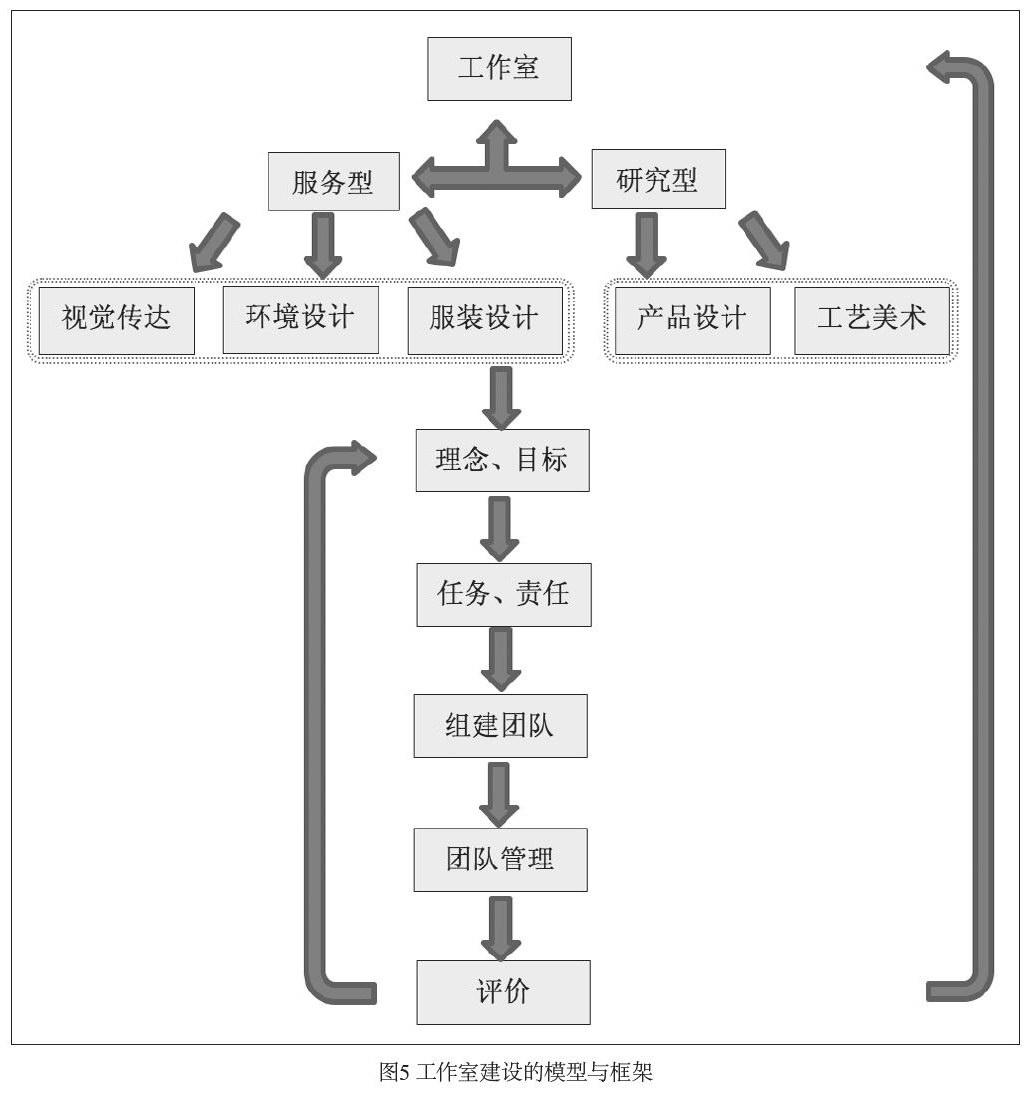

从我院已经开设的专业情况,以及各专业的特点,我将整個思路进行了如下汇总,并进行了思路的推演,用以下图形进行说明,(如图5)所示。

结语

通过各高校工作室的考察与我院工作室的实践,按专业来进行工作室管理是一种比较可行的改革模式。既不能只做项目设计服务型的工作室模式,也不能只做研究型工作室模式,尊重专业的特点与社会需求,尊重学生的特点与不同需要,尊重高校培养人才的多样性目标,采取两种模式运行,两条腿走路,势必能有效地推动学院发展与教学质量的提升。