保险公司承担社会责任与其经营业绩的相关性研究

——基于人身险和财产险公司面板数据的证据

董 雪 中央财经大学保险学院

本文根据利益相关者理论,在之前相关研究的基础上,从股东、员工、客户和政府四个维度出发构建保险公司承担社会责任的评价体系,利用系统广义矩估计GMM方法,对我国54家保险公司2009—2017年的面板财务数据进行回归分析,研究人身险公司和财产险公司承担社会责任对于其自身的经营业绩会产生怎样的影响,进而提出建议。

一、引言

公司承担社会责任能够促进经济和社会的全面发展,并且,公司是否承担社会责任也能体现国家的软实力。保险公司主动承担社会责任,有助于改善保险行业在国民中的形象,使得保险行业能够满足经济和社会快速发展的种种需要。为进一步推动保险公司主动承担起社会责任,原保监会于2015年12月发布了相应的指导意见。但是,保险公司主动承担社会责任,与其自身经营业绩有何关系?保险公司仅是受到法律法规和道德约束,来承担自身的社会责任,而实际却消耗了有限的人力物力财力;或是会反作用于其财务业绩,进而产生积极影响?目前仍缺乏理论分析和实证研究。如果不能回答这些问题,那么监管机构的指导只是保险业的道德教育,保险公司只会在舆论压力下被动承担社会责任。

二、文献综述

(一)公司社会责任理论

传统经济学认为,公司以利润最大化为唯一目标,实现全社会资源的合理配置,否定了在谋取利润的同时承担社会责任的必要性。Sheldon(1924)首次提出了“公司社会责任(Corporate social responsibility)”,引发了学者对于传统经济学理论的思考。“公司社会责任之父”Bowen H.R.(1953)定义了公司的社会责任,即“商人需要遵循社会期望的目标和价值观,进行决策、采取行动,同时制定某些政策”,开启了各领域的专家学者对公司社会责任理论的讨论和研究。Brummer(1991)总结了具有代表性的学术观点,将公司的社会责任按照一定逻辑划分成四类:经济、责任、法律和道德责任。

Carroll(1991)在研究公司社会责任理论时引入了利益相关者理论,极大地促进了社会责任理论的发展。Stanford研究所在1963年首次提出“利益相关者”的概念,即“那些如果失去了他们的支持,公司将无法继续生存下去的群体”。Freeman(1984)对利益相关者理论进行了进一步研究,提出“利益相关者是指可以影响公司目标实现以及因公司目标实现而受到影响的个人和群体”。经过Clarkson(1995)和 Mitchell(1997)等学者的不断完善与改进,利益相关者理论逐渐成熟。Carroll(1991)将公司社会责任金字塔和利益相关者理论相结合,详细具体地指出了公司对于每个利益相关者群体应该承担的社会责任。在之后的研究当中,利益相关者理论和公司社会责任在各方面更全面地融合,两者密不可分、紧密相关。

(二)公司承担社会责任与经营业绩的关系

国内外学者一直在探讨两者之间的关系,并且利用理论和实证分析相结合的方法,但是得出的结果却各有不同。一些学者也分析了不同结果背后的原因:第一,不同行业具有其自身独特的性质、发展背景、经营理念,因此可能会影响最后的结论;第二,不同的研究方法,可能会产生不同的结论。例如,社会责任和经营业绩之间存在相互影响,会产生内生性问题,所以单纯采用最小二乘估计法会导致结果出现一定程度的偏差。第三,选取不同的评价指标,可能会产生不同的结论。由于在学术界缺乏权威统一的评价体系,在评价公司的社会责任时,不同的指标会影响最终的结论。

那么,对于保险行业这一特殊的行业,如何合理评价每一家保险公司承担社会责任的好坏呢?中国的保险公司承担其社会责任,又将如何影响其经营业绩?

三、研究设计

(一)研究假设

公司是股东的“代理人”。保险公司代表股东的利益进行管理运营,承担股东的社会责任,努力提高股东的权益,增强公司的盈利能力,有助于赢得投资者的信任和青睐,促进公司规模的快速扩张,进而提高经营业绩。所以得到假设1。

假设1:保险公司对股东承担社会责任,将对财务业绩产生积极影响。

人才对于保险公司在获取竞争优势方面,显得非常重要,尤其是保险营销,人身险业有句话说“团队是生存的基石”。保险公司承担对于员工的社会责任,注重员工的培养和成长,增加员工的薪酬福利和社会保障,有利于员工归属感和公司认同感的形成,降低员工流失率,提高员工工作满意度和工作表现,心甘情愿为公司添砖加瓦。因此,本文设定假设2。

假设2:保险公司承担对员工的社会责任,将对经营业绩产生积极影响。

保险产品是无形的,保险合同是双方基于最大诚信原则订立的。诚信对整个保险业的运作和发展至关重要。保险公司对客户承担社会责任,以“诚信”为核心准则,提高自身产品和服务的质量,提高公司的核心竞争力,提高公司的品牌价值,树立良好的公司社会形象,进而提高经营业绩。因此,本文得到假设3。

假设3:保险公司承担对客户的社会责任,将对财务业绩产生积极影响。

长期以来,我国的政府和国有公司一直负有较重的历史使命,需要承担更多的社会责任。保险公司增加就业机会、进行公益捐赠、投资慈善事业,主动分担社会责任,减轻政府压力,将有可能获得政府的认可以及政策支持(比如减免税收、产品优先放开等),为公司的生存和发展提供良好的政策环境,有利于经营业绩的改善。因此,本文得到假设4。

假设4:保险公司对于政府社会责任的承担,将对财务业绩产生积极影响。

(二)保险公司社会责任评价体系

由于数据的可得性与可操作性,本文继续之前的研究思路,基于乔海曙(2009)、谭中明(2009)、王蕾(2010)等学者的研究成果,根据利益相关者理论,从股东责任、员工责任、客户责任和政府责任等四个角度出发,全方面构建了评价保险公司承担社会责任好坏的指标体系。

1.保险公司股东责任的评价指标

股东作为重要的利益相关者,实现股东财富的回报和增值,是保险公司承担社会责任不可忽视的重要方面。本文使用净资产收益率和股东权益增长率这两个指标,可以有效反映公司的收益能力以及股东财富的保值增值幅度。

2.保险公司员工责任的评价指标

员工最关注自己能够得到的薪酬福利,员工获利水平可以评价员工的薪资在市场上的大体水平,同时直接反映员工在保险公司中的所处地位;劳动生产率可以反映保险公司为提高员工生产能力所做出的努力(例如开展培训等活动),劳动生产率越高,证明公司员工素质和能力较高,一定程度上代表更好的职业发展前景。

3.保险公司客户责任的评价指标

足够的偿付能力、合格的偿付能力指标,是保险公司维持负债经营的前提条件,资产负债率一定程度上衡量保险公司偿债能力的高低;财产险公司的综合赔偿率,可以有效反映保险公司从客户手中收取的保费,最终用于客户理赔的比率;人身险公司的退保率,可以衡量保险公司所提供的保险产品和服务质量,以及消费者的满意程度。

4.保险公司政府责任的评价指标

依法纳税是每一家公司的义务,保险公司也不例外。资产税费率可以反映保险公司对于政府的财政支持,是衡量政府责任的重要指标。此外,本文选取就业人数增长率,可以反映保险公司为社会提供更多就业岗位而做出的努力。

构建好评价保险公司承担社会责任的指标体系后,需要对原始数据标准化,本文采取极值标准化的方法,将全部原始指标转化为介于0和100之间的标准化数据,并且将其作为该指标的标准化得分(退保率属于逆向指标,需要用100减去标准化数据进行正向处理)。然后再利用标准差加权的方法,赋予每种社会责任群体内部两项指标之间的相对权重,某项指标标准差越大,其被赋予的权重也就越大,以期能够充分反映出原始指标中背后所隐藏的差异信息。最后,可以得到每一家人身险/财产险公司每一年度主动承担股东责任、员工责任、客户责任和政府责任的得分。

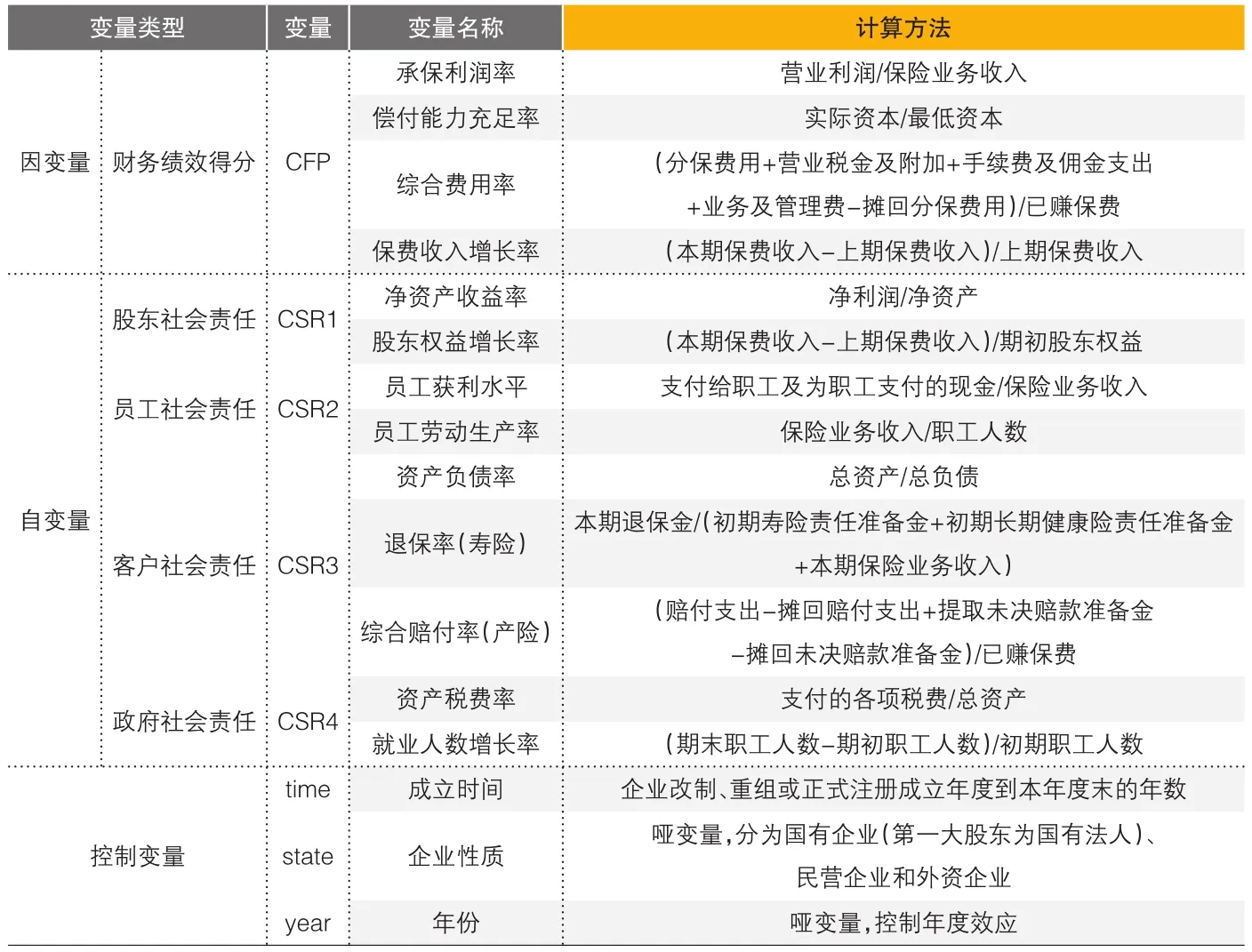

(三)保险公司经营业绩的度量

相比于度量社会责任不成熟的评价体系,经营业绩的评价方法则较为成熟。不过,保险业有着自身独特的经营特点,所以为了衡量保险公司的盈利水平、偿付能力、经营能力和发展潜力,本文分别采用承保利润率、偿付能力充足率、综合费用率和保费收入增长率四项指标。各指标计算方法详见表1。

同样利用极值标准化法对各保险公司的原始指标进行标准化处理。之后采用层次分析法,可以得到评价保险公司经营业绩的四项指标之间的权重,层次分析法得到的结果为(0.320,0.368,0.166,0.145),财务绩效最终得分如(1)式:

保险公司财务绩效得分=承保利润率得分×0.320+偿付能力充足率得分×0.368+综合费用率得分×0.166+保费收入增长率得分×0.145 (1)

其中,综合费用率也属于逆向指标,需要进行正向化处理。

(四)模型构建

在前文的基础上,本文对我国保险公司2009—2017年的动态面板数据进行回归分析,筛选数据过程中剔除以下不满足要求的保险公司:

(1)成立日期在2009年以后的保险公司;

(2)由于一些经营异常,使得财务数据显著偏大或偏小的保险公司。

最终本文选取我国54家保险公司的面板财务数据作为回归的数据,其中人身险公司合计24家,财产险公司合计30家。原始数据来源于中央财经大学中国精算研究院保险数据文献中心以及各年度的《中国保险年鉴》。

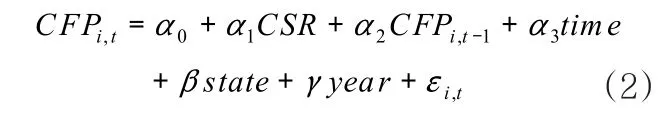

由于人身险公司与财产险公司在经营理念、业务等方面存在较大差别,导致其承担社会责任也有不同的形式,所以本文将人身险公司与财产险公司单独分开,分别研究主动承担社会责任与经营业绩之间的相关性。另外,选取成立时间、公司性质和年份作为控制变量,并且在自变量中加入经营业绩的滞后一期,构建模型(2),用来研究保险公司承担社会责任对经营业绩产生的影响:

▶表1 变量定义

模型中,自变量中存在因变量的滞后项,由于它与随机误差项不独立,出现了内生性的问题,使得无论是采用OLS还是FE固定效应模型,其估计结果都会不同程度地产生偏差。为了解决内生性问题,选择合适的工具变量至关重要。Arellano和Bond(1991)提出了一阶差分GMM估计:方程一阶差分后,将自变量或因变量的滞后项作为差分方程相应变量的工具变量。然而,当内生自变量高度持久时,工具变量和内生变量之间仅存在弱相关性,出现弱工具变量问题,影响最终的估计结果(Temple,1999)。为了解决弱工具变量问题,出现了系统GMM估计,其原理是将水平方程和一阶差分方程结合起来使用,这样解决了一阶差分GMM的弱工具变量问题,估计结果更加有效。系统GMM可以分为一步估计法(one-step system GMM)和两步估计法(two-step system GMM)。相比于一步估计法,两步法可以有效排除异方差的影响,但是在有限样本的条件下,会使标准误差向下产生偏误。本文借鉴Windmeijer(2005)的方法,对两步法产生的偏误加以纠正,得到纠偏后的稳健性估计量。

此外,系统GMM增加了更多的工具变量,所以存在工具变量有效性的检验问题。首先是自回归(AR)检验,检验随机误差项之间是否存在序列相关。系统GMM中,残差项允许存在一阶自相关,但不允许二阶及高阶自相关。其次是过度识别约束检验——Hansen检验,用来判断估计中选用的工具变量是否整体有效。如果可以通过自回归检验和过度识别约束检验,则证明工具变量选择合理有效。

四、实证回归结果

(一)描述性统计

▶表2 变量的描述性统计

表2给出了变量的描述性统计情况。

在本文选取的24家人身险公司中,国有公司、民营公司、外资公司的数量分别为12家、5家和7家;30家财产险公司中,国有公司、民营公司、外资公司的数量分比为16家、4家和10家。

从表2中可以看出,人身险公司股东责任CSR1、员工责任CSR2、客户责任CSR3和政府责任CSR4的平均值分别为37.017、21.310、18.220和18.102,经营业绩CFP的平均值为38.626;财产险公司股东责任CSR1、员工责任CSR2、客户责任CSR3和政府责任CSR4的平均值分别为62.385、30.244、32.281和32.342,经营业绩CFP的平均值为29.387。需要注意的是,人身险与财产险公司指标不完全一样,而且是分别进行标准化,因此两者结果之间不具有可比性,无法直接评价人身险与财产险公司社会责任的表现孰优孰劣。

(二)回归结果

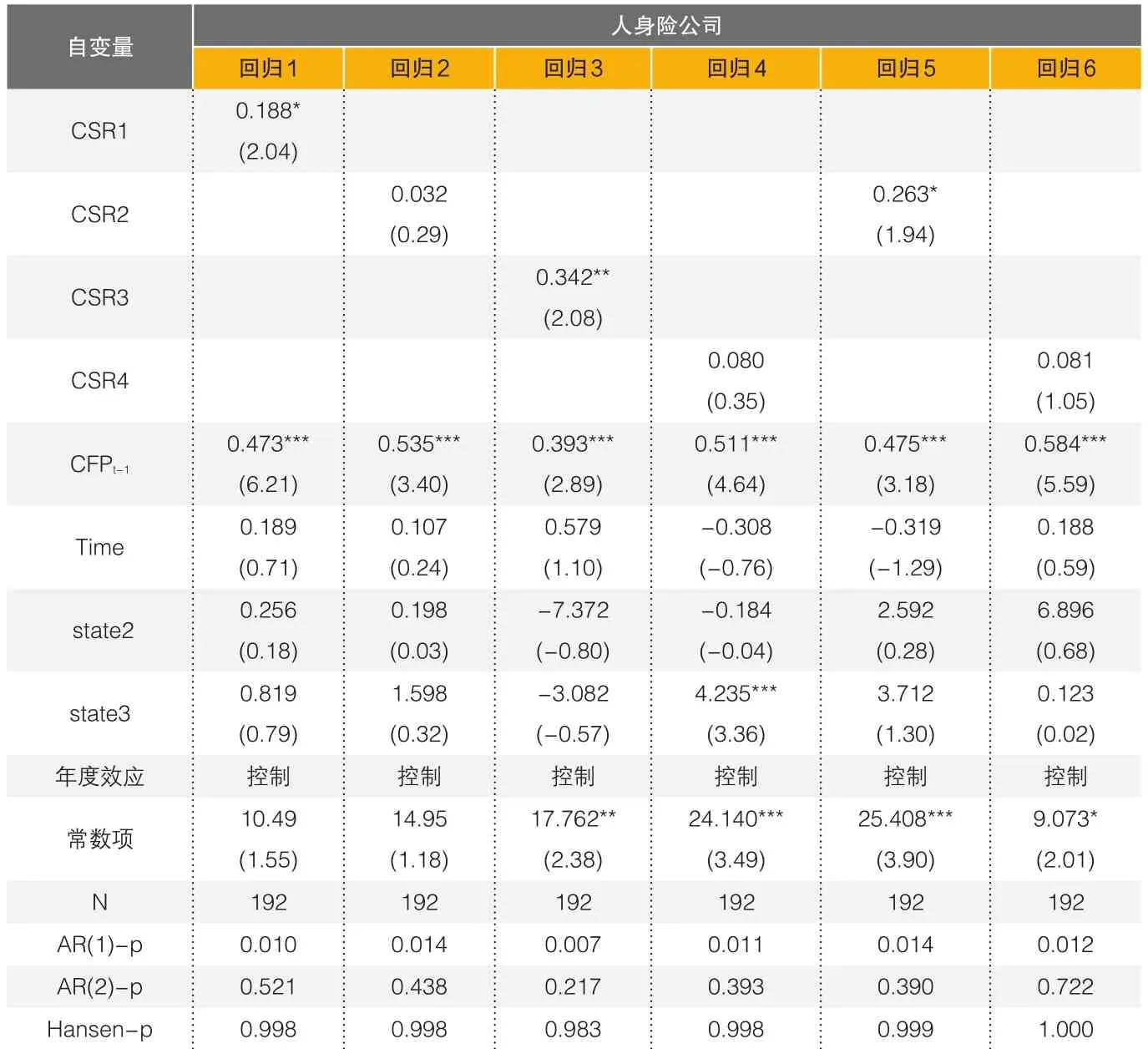

1.人身险公司

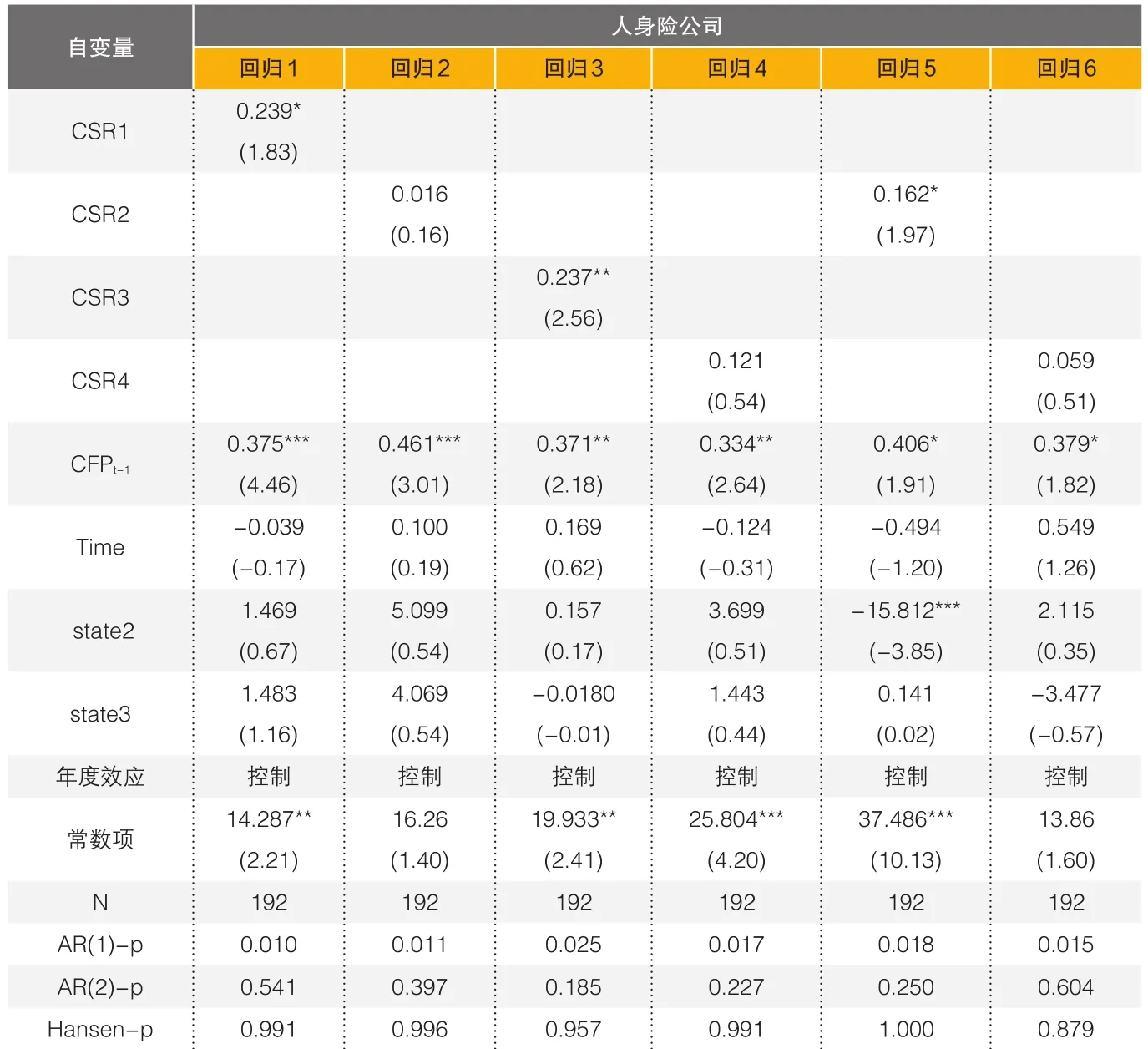

本文将人身险公司股东责任CSR1、员工责任CSR2、客户责任CSR3和政府责任CSR4分别作为自变量放入模型(2),研究人身险公司承担社会责任对经营业绩产生的影响,回归结果分别如表3中的“回归1、回归2、回归3、回归4”所示。

由表3的回归结果可知:人身险公司主动承担对股东、客户的社会责任,会对其自身经营业绩产生显著的正向影响。人身险公司主动承担对员工、政府的社会责任,会对其自身经营业绩产生的正向影响并不显著。但是,由于承担社会责任对经营业绩产生的影响可能存在滞后性,为了得到更一般的结论,本文将滞后一期的员工、政府社会责任代替当期,加入到模型中进行回归,结果分别如下表3中的“回归5”和“回归6”所示:人身险公司滞后一期的员工社会责任对经营业绩产生显著的正向影响,滞后一期的政府社会责任对经营业绩不存在显著影响。

因此可以得到结论:人身险公司承担对股东、客户、员工以及政府的社会责任,会对经营业绩产生正向影响,股东和客户的影响是显著的,员工社会责任的影响具有滞后性,政府社会责任的影响不显著。

2.财产险公司

将财产险公司股东责任CSR1、员工责任CSR2、客户责任CSR3和政府责任CSR4分别作为自变量放入到模型(2)中,研究财产险公司承担社会责任对经营业绩产生的影响,回归结果分别如下表4中的“回归6”“回归7”“回归8”和“回归9”所示。

根据表4可知:财产险公司主动承担对股东的社会责任,会对其自身的经营业绩产生显著的正向影响。财产险公司主动承担对员工、客户和政府的社会责任,会对其自身的经营业绩产生不显著的负向影响。考虑到社会责任对经营业绩的影响在时间上可能存在滞后性,与人身险公司的处理方法一样,使用滞后一期的员工、客户和政府的社会责任分别代替当期,放入到模型(2)中进行回归,结果如表4中的“回归10”“回归11”和“回归12”所示:财产险公司滞后一期的客户社会责任会对其自身经营业绩产生显著的正向影响,滞后一期的员工社会责任对其自身经营业绩产生不显著的正向影响,滞后一期的政府社会责任对经营业绩产生不显著的负向影响。

▶表3 人身险公司承担社会责任对经营业绩影响的回归结果

▶表4 财产险公司承担社会责任对经营业绩影响的回归结果

因此可以得到结论:财产险公司承担对股东的社会责任,会对其自身经营业绩产生显著的正向影响;承担对员工的社会责任会对经营业绩产生不显著的正向影响,且这种影响具有滞后性;承担对客户的社会责任会对经营业绩产生正向且显著的影响,同样这种影响具有滞后性;承担对政府的社会责任,会对经营业绩产生负向影但不显著的影响。

3.稳健性检验

为了验证回归结果的可靠性,本文修正经营业绩各指标之间的权重,采用标准差加权的方法得到保险公司经营业绩四项评价指标之间的权重,人身险公司结果为(0.290,0.278,0.202,0.230),财产险公司结果为(0.197,0.308,0.250,0.245)。

人身险公司稳健性检验的回归结果如表5所示,可以看出:人身险公司承担对股东、客户、员工以及政府的社会责任,会对经营业绩产生正向影响,前两者的影响是显著的,客户社会责任的影响具有滞后性,政府社会责任的影响不显著。结论与前文一致。

财产险公司稳健性检验的回归结果如表6所示,可以看出:财产险公司承担对股东的社会责任,会对其自身经营业绩产生显著的正向影响;承担对员工的社会责任会对经营业绩产生不显著的正向影响,且这种影响具有滞后性;承担对客户的社会责任会对经营业绩产生正向且显著的影响,同样这种影响具有滞后性;承担对政府的社会责任,会对经营业绩产生负向影但不显著的影响。结论与前文一致。

五、结论及建议

本文根据利益相关者理论,从股东、员工、客户和政府四个维度出发构建保险公司承担社会责任的评价体系,利用系统广义矩估计GMM方法,对我国54家保险公司2009—2017年的面板财务数据进行回归分析,研究人身险公司和财产险公司承担社会责任对于其自身的经营业绩产生的影响。从回归结果可以看出,人身险公司承担对股东、员工、客户以及政府的社会责任,会对经营业绩产生正向影响,股东和客户的影响是显著的,员工社会责任的影响具有滞后性,政府的影响不显著;财产险公司承担对股东的社会责任,会对其自身经营业绩产生显著的正向影响;承担对员工的社会责任会对经营业绩产生不显著的正向影响,且这种影响具有滞后性;承担对客户的社会责任会对经营业绩产生正向且显著的影响,同样这种影响具有滞后性;承担对政府的社会责任,会对经营业绩产生负向但不显著的影响。

▶表5 稳健性检验:人身险公司承担社会责任对经营业绩影响的回归结果

▶表6 稳定性检验:财产险公司承担社会责任对经营业绩影响的回归结果

因此,本文建议:

首先,保险公司应该主动承担社会责任,履行对各利益相关者的社会责任。这不仅有利于保险行业在国民经济、社会发展进步中扮演重要的作用,而且有利于保险公司实现可持续的稳定发展,改善其自身经营业绩,在竞争中增加更多的竞争优势。

其次,立足长远,实现可持续发展。人身险行业要落实科学发展观,摒弃急功近利的发展模式,杜绝“重规模、轻效益”的短视行为,通过统筹兼顾、创新产品、改善服务、提升业务质量等方式实现规模、效益、结构、速度的全面协调可持续发展。保险公司要立足长远,积极承担社会责任,培养公司文化,制定产品开发和推广的长期策略,重视服务的质量和风险的管控,强化自身可持续发展的能力。

最后需要说明的是,本文是在之前学者研究的基础上,构建了一套保险公司社会责任和经营业绩的评价体系。由于我国绝大多数的保险公司没有上市,原始数据只能依赖于公司的年度财务报表。数据的有限性,导致利益相关者只能局限在股东、员工、客户和政府四个主要群体内,社会和环境等其余方面则未能考虑在内。因此,本文所构建的评价体系不能够完全地反映保险公司社会责任承担情况,具有一定的局限性。