百年铁路:穿越历史,通向未来

◎千禧/文、图

历史回眸

第一条营运铁路坎坷史

铁路是人类文明进步的产物,是现代工业和交通运输的先驱。马克思曾高度评价铁路是“和现代生产资料相适应的交通联络工具”,为“实业之冠”。追溯历史,中国的第一条营运铁路即诞生在上海,而其前前后后的过程分外曲折。

1840年中英鸦片战争后,林则徐、魏源、徐继畲等人先后著书立说,介绍铁路知识,提出大清可自主修建铁路。但腐朽的清王朝仍陷在闭关锁国的思维中,对这类的主张非常排斥。而帝国主义列强出于侵略中国、掠夺资源的自身目的,在向清政府提出修建铁路的要求被拒之后,遂采取欺骗手法,擅自强行修建铁路。

正是在这样的背景之下,1876年7月3日,由英国在华代理怡和洋行擅自修建的我国第一条营运铁路——吴淞铁路正式试运营。铁路从上海市区经江湾到吴淞镇,全长14.5公里。然而,此消息“一经走漏”,立即遭到清政府的强烈反对,认为修铁路会“失我险阻,害我田庐,妨碍我风水”。于是出面与洋商交涉,一年后以28.5万两白银“赎回”,并在当年10月拆除。

虽然吴淞铁路有如“昙花一现”,但它的意义在于让国人真切认识到改变旧的运输方式、提高运输效率对国家发展的重要性。1881年,在洋务派首领李鸿章的推动下,清政府批准修建了第一条铁路——唐山至胥各庄长10公里的运煤铁路。这条铁路,被后人称为“中国铁路建筑史的正式开端”。随着唐胥铁路的修筑,在上海重建铁路又成为舆论关注的焦点。1897年,吴淞铁路开工重建,次年竣工。全线自上海至吴淞炮台,全长16.09公里,采用1.435米标准轨距,并更名为淞沪铁路。

国父孙中山曾言,振兴中国的唯一出路是发展实业,而修筑铁路则是“发展中国财源第一要策”,“无铁路,转运无术,工商皆废”。他还在自著《建国方略》一书的“实业计划”部分,精心为中国绘制了修10万英里(即16万公里)铁路,“使中国全境四通八达”的发展蓝图。

然而,若没有强大的国力作保障,铁路的发展将受到多方掣肘。彼时,自上海诞生中国第一条营运铁路之后,在今日安徽、江苏、上海和浙江境内的铁路建设,或因资金短缺,或因施工艰难,或因战争频仍,只能修修停停,蹒跚前行。至新中国成立前,上海铁路局管内的铁路网络,总体上处于线路少、技术标准低、设备简陋的落后状态。

产业在望

上海铁路事业蓬勃发展

1949年5月27日,上海解放,铁路终回人民的怀抱。同年8月1日,中国人民革命军事委员会上海铁路管理局正式成立。从此,上海铁路事业蓬勃发展起来。

解放之初,铁路部门把支援解放大军南下和运输生产生活急需的各类物资作为首要任务,迅速组织力量抢修铁路,恢复通车。而从20世纪50年代起至1978年,上铁历经各种波折,在起伏中艰难前行。直至党的十一届三中全会顺利召开,改革开放的春风才真正为上海铁路局的生产建设增添了巨大活力。

上海铁路局承担着上海、江苏、浙江、安徽三省一市的铁路运输和建设管理任务。至1995年,上铁已有干线20条,支线32条,营业里程达5361公里,运输能力大为提高,大大缓解了当时运输紧张的状况。1997年至2007年,上海铁路局作为提速主战场,先后进行了六次大面积提速,运输装备水平大幅提升,运输能力快速扩充。

自党的十八大以来,今日的上海铁路局日益呈现出“高铁大局、客运大局、经营大局、建设大局”的四大特征。一是高铁大局。全局管内高速铁路从无到有、从线到网,营业里程占全路六分之一,14条高铁编织出世界一流的长三角快速客运铁路网。二是客运大局。2010年以来,全局年旅客发送量均占全路五分之一,客座率保持年均1%的增长,处于全路领先水平。三是经营大局。全局运输总收入从2010年的465亿元,增长到2016年的812.9亿元,已达到全路的七分之一。四是建设大局。近年来,铁路局加快推进大规模高标准铁路建设,成为全路建设的主战场,无论是建设的规模体量,施工的安全质量还是建设标准化管理模式,都为全路提供了成功样板和宝贵经验。

城市地标

上海铁路博物馆

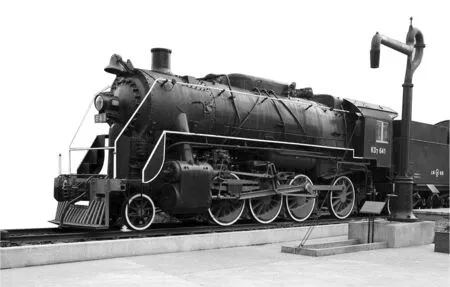

上海铁路博物馆按照1909年6月建成、具有英式古典建筑风格的沪宁铁路上海车站的原样,在原址上建设。馆内以史料和实物为主要载体,展示从十九世纪六七十年代铁路进入中国后,上海及华东铁路一百多年来所走过的历程,突出反映铁路生产力的变化发展。上海铁路博物馆分序厅、铁路建设、铁路运输、铁路天地、和谐铁路建设、老车站场景等部分,有50余个展项,近千件展品。内有珍贵的铁路老设备、老器材和历史图片,还有融知识性、趣味性为一体的可让观众参与的科普项目。