产业一体化与城市土地利用效率的时空耦合效应

——以长江中游城市群为例

卢新海,陈丹玲,匡 兵

(1.华中科技大学公共管理学院,湖北 武汉 430074;2.华中师范大学公共管理学院,湖北 武汉 430079)

1 引言

产业一体化作为一个多维度、多尺度的概念,是区域内各产业主体(主要是第二三产业)在区位选择的基础上运用资源整合、经济合作等手段,重塑产业空间布局并最终实现要素在区域内无障碍流动的状态和过程,也是区域经济一体化的核心内容和重要实现路径[1-2]。城市土地作为产业一体化的运行载体[3],两者相互影响、彼此制约。产业一体化是城市土地利用效率提高的原因和结果,城市土地利用效率的提高是产业一体化的重要驱动和实质表现[4]。在产业一体化的战略地位日益凸显的现实背景下,促进城市土地利用效率提高的关键因素已经逐步从单一的“经济增长”转变为双要素的“产城融合”[5],如何实现两者协调发展已经成为区域经济学、管理学及土地科学等学科研究的前沿主题。

目前学术界直接关于产业一体化与城市土地利用效率之间辩证关系的研究并不多见,但围绕产业发展水平与城市土地利用效率的相互关系展开了大量探究。理论层面上,对产业发展与城市土地利用效率

间互动关系的基本规律与原理进行辨析与探讨:从分析两者间单向因果关系到逐渐揭示两者间双向反馈机制[4-5];从研究规模效应视角下产业发展水平与城市土地利用效率间的逻辑关系到逐步引入集聚效应、溢出效应等空间关系来探究两者间的内在机理[6-7]。实证层面上,多运用多因素综合评价模型对产业发展水平及城市土地利用效率进行测算,并运用计量经济学及统计学等方法检验、量化两者间的相关性及耦合关系[8-11]。事实上,传统的产业发展模式是将各地区视为互相独立的截面个体,而产业一体化是各产业主体在时间、空间和功能上的复杂变化以及区域发展要素的空间配置过程,其进程不仅受本区域社会经济活动的影响,同时还受邻域单元的空间作用,并最终体现在城市土地资源配置效率及开发格局上,这也引发了对产业一体化和城市土地利用效率间耦合机理的重新思考。而且,产业一体化产生的技术溢出和规模集聚等空间效应是城市土地利用效率提升的重要来源[1,3],但传统的经济学模型只能对两者间耦合关系的时序特征进行整合,却忽略了空间效应的影响。基于此,本文以长江中游城市群为研究对象,首先,阐述产业一体化与城市土地利用效率的耦合机制;其次,构建产业一体化和城市土地利用效率指标体系并综合运用SVR算法和耦合协调模型对其耦合水平进行测算;最后,运用空间相关分析研究两者间耦合关系的空间关联特征和集聚特征,以探寻产业一体化和城市土地利用效率的协调发展路径。

2 理论框架:产业一体化与城市土地利用效率的耦合机制

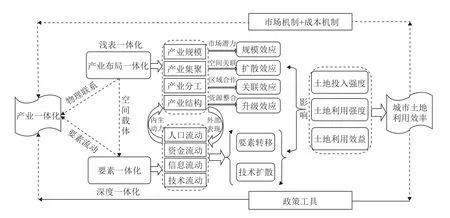

耦合是指两个或两个以上的系统通过内外界复杂的相互作用而彼此影响的现象[12]。从耦合角度来看,产业一体化与城市土地利用效率之间彼此影响、互相约束(图1)。

产业一体化是一个由“浅表一体化”到“深度一体化”的纵向发展过程,即从表征区域间空间联系为主的产业布局一体化到区域内以这种相互作用为载体的产业要素流动的一体化[1,4,13]。其中,要素一体化是产业布局一体化的内生动力,产业布局一体化是要素一体化的外在体现。而城市土地作为产业一体化发展的物质载体,产业生产状态、空间布局、要素流动及配置效率等都会改变产业一体化系统与城市土地利用系统的作用路径,并最终影响区域城市土地利用效率。而城市土地利用效率的提高也会促进区域产业布局的重构与生产要素的相互融合,加速产业一体化进程。产业一体化对城市土地利用效率的影响突出表现在:

第一,产业布局层面。产业布局一体化是相互依存的空间范围内,各产业主体在规模、分工和布局上进行广泛联动,并结合为一个“整体”的过程,这一过程中,城市土地利用效率会发生显著改变。一方面,为进一步满足产业一体化进程中规模化、专业化及合作化生产需求,产业规模不断扩展和延伸以提升产业市场潜力[1,14-15],土地利用的规模效应得以凸显。同时,替代性或互补性产业趋向集聚于某一地理空间,形成的产业共同体会对相邻地域产生空间辐射效应[2,7],加之产业自身技术的空间溢出效应[15],两种效应的交叉融合和相互叠加都会一定程度上影响区域土地利用格局及投入——产出效率。另一方面,产业合理分工有助于更好发挥产业内和产业间的关联效应和协同效应,促进产业与土地资源的耦合[2,16]。除此之外,产业布局一体化有利于产业链重组和资源整合,加速产业结构的“经济服务化”,倒逼土地利用向结构集约型调整[1,9]。

图1 产业一体化与城市土地利用效率的耦合机制Fig.1 Coupling mechanism between industrial integration and urban land use efficiency

第二,要素流动层面。要素一体化是产业一体化的深层次表现,要素流动方向、范围和规模的不同往往导致区域经济形态和土地利用模式差异。一方面,生产要素跨区域的双向流动将拓宽生产要素的配置范围,改善其配置状况及空间组合效率,这种由各类社会经济要求的联系所形成的“要素流”是促进区域经济增长和城市土地利用效率有效提升的重要驱动[1,3,16];另一方面,根据外部性理论,一个地区的技术进步会通过要素的空间溢出效应传递给相邻区域,促进其他地区土地生产效率的提高[1,9]。同时,要素转移产生的规模效应和集聚效应也会强化资金、技术和人力等对土地的替代作用,降低产业一体化发展对土地资源的数量需求,进而提高土地利用强度。

城市土地利用效率对产业一体化的影响突出表现在:第一,城市土地作为产业一体化发展的重要载体,土地供给很大程度上影响了一体化进程中产业发展方向与结构布局,制约着产业一体化规模与速度[4,17]。通过提高城市土地利用效率以增加土地经济供给,推动土地市场的不断完善,在市场机制和土地价值规律的双重约束下,产业结构得以优化,产业一体化的全产业链布局不断升级。第二,成本和效益的相对高低是城市土地利用效率的直接体现,不同产业的投资成本与效益对区域产业一体化的形成和发展具有重要影响[13,17]。第三,土地用途管制、土地利用规划等宏观调控手段对产业一体化发展方向、分工合作、空间布局等具有重大影响,是实现产业一体化的重要政策工具[5]。除此之外,土地的集约利用往往能够引导各要素快速集聚,经济、社会和景观等多重效应叠加,带动相关产业政策和城市发展规划的调整,成为了加快产业一体化发展的重大契机。

3 区域概况、实证模型及指标体系

3.1 区域概况

依据国务院颁布的《大力促进中部地区崛起战略的若干意见》《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》,长江中游城市群是以武汉城市群(武汉、黄石、鄂州、黄冈、孝感、咸宁、仙桃、潜江、天门)、环长株潭城市群(长沙、株洲、湘潭、衡阳、岳阳、常德、益阳、娄底)、环鄱阳湖城市群(南昌、景德镇、萍乡、九江、新余、鹰潭、吉安、宜春、抚州、上饶)和江淮城市群(合肥、芜湖、蚌埠、淮南、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、六安、池州、宜城)为主的“四群合一”共同体,是中国未来国土空间开发的重要板块。伴随“一带一路”战略的深入推进,该区域积极响应国家政策号召大力推动其产业一体化进程并取得了实质性进展[10],与此同时,区域产业同构、协作机制不健全等问题导致传统粗放式土地利用模式的弊端逐步显化,产业发展与城市土地供需间的矛盾日益凸显。在这一现实背景下,如何实现产业一体化与各类要素,特别是与土地要素的协调互动已成为本区域发展过程中的一个重要议题。

3.2 实证模型

3.2.1 SVR算法

支持向量回归(Support Vector Regression,简称SVR)算法是目前统计学习理论最成功的实现。该算法能够解决指标的维度灾难、权重主观化及过拟合问题,有效弥补了多因素综合评价和神经网络的不足,具有良好的推广价值[18]。本文创新性地将SVR算法运用于产业一体化与城市土地利用效率测算中,操作环境为Matlab2015a。实现步骤如下:(1)在对各评价指标进行数据标准化处理后,根据文献[18]中的开源代码,进行SVR回归仿真训练,并求解各评价指标的分类函数;(2)根据分类函数设定惩罚系数C,核函数σ和不敏感损失函数ε等隐形参数和输出误差,模拟并量化标准化后的评价指标值ai与评价目标值y间复杂的对应关系,通过不断调整与修正,确定各指标权重的最合理值wi及各权重的关联函数f;(3)通过公式计算出产业一体化与城市土地利用效率指数。

3.2.2 耦合协调度模型

基于上述测度结果,借鉴容量耦合模型[19]测算产业一体化与城市土地利用效率间的耦合协调度D。函数设定如下:

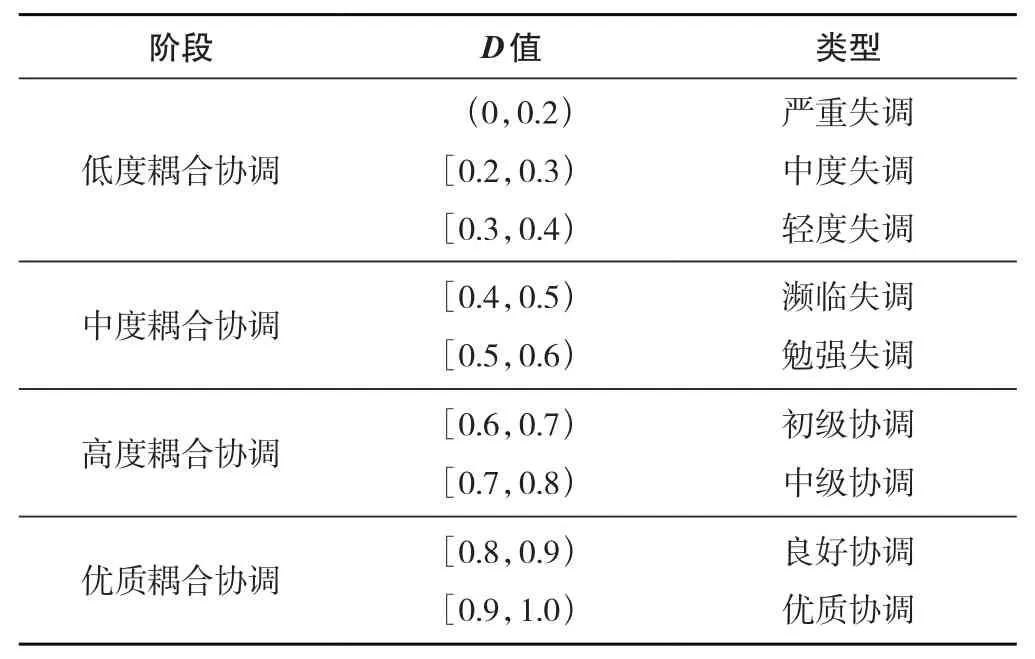

式(1)—式(2)中:U1为产业一体化指数;U2为城市土地利用指数;C为耦合度;T为协调度;D为耦合协调度;a、b为待定权重,均取0.5。基于已有研究提出的相关分类标准[8],采用均匀分布函数法将D值划分为4大阶段9小阶段(表1)。

表1 分类体系及等级划分标准Tab.1 Classi fi cation system and grading standard

3.2.3 空间关联测度模型

依据D值的计算结果,运用全局Moran’s I和基于局部Moran’s I形成的Moran图和LISA聚类图从整体和局部两个层面进一步揭示产业一体化与城市土地利用效率协调耦合水平的空间关联特征和区域差异[20-21],计算公式为:

式(3)—式(4)中:xi、xj分别表示空间地域单元i和j的D值,且i≠j;Wij为标准定义的空间二元邻居矩阵;表示各地区D的平均值;σ2表示方差。

3.3 指标体系

产业一体化测度。依据上述理论分析,本文基于纵向发展的角度,从产业布局一体化和产业要素流动的一体化两个层面构建产业一体化评价指标体系。其中,产业布局一体化的显著特征在于产业拓展(广度和深度)、产业合理分工和产业升级,主要包括产业发展目标一致所形成的规模变化,产业地域集聚所形成的空间变化,产业区域合作所形成的分工变化、产业功能重组所形成的结构变化。而人口、资金、信息和技术是区域产业主体间流动性和影响性最大要素“流”,各要素流动速度、方向及范围的不同均会造成区域产业发展模式和形态的差异,从而影响产业一体化发展。基于此,参考汤放华[13]等学者的研究,从产业布局一体化和要素一体化两个层次选取8个指标构建产业一体化评价指标体系(表2)。

城市土地利用效率测度。城市土地利用效率受诸多因素的影响,从土地利用投入来看,土地对生产要素的吸引能力是提高其效率主要动力,从土地利用过程来看,土地对社会经济活动的承载强度是衡量土地生产功能的重要标准,而土地产出则是判断各要素投入是否有效的直接体现。因此,参照刘浩[19]等的研究,本文从“投入—过程—产出”角度构建城市土地利用效率评价指标体系,即土地投入强度、土地利用强度和土地利用效益3个层次,共6个指标(表2)。

3.4 数据来源与预处理

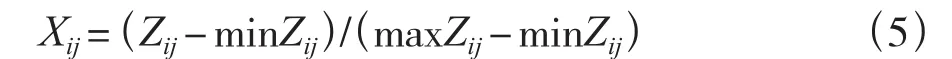

本文以长江中游城市群内38个地市为基本研究单元,以2004—2016年《中国城市统计年鉴》及各省统计年鉴为主要数据源,并对数据进行无量纲化处理:

式(5)中:Xij为指标标准化值;Zij为指标的原属性值;maxZij、minZij分别为某一指标的最大值和最小值。

表2 产业一体化和城市土地利用效率测算指标体系Tab.2 Index system of industrial integration and urban land use ef fi ciency

4 结果分析

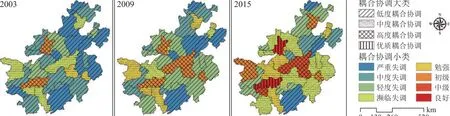

在运用Matlab2015a调用SVR算法求取产业一体化指数和城市土地利用效率指数后,基于耦合协调度模型的基本原理测算两者间的耦合协调度,以2003、2009、2015为时间节点,并采用Arcgis 10.2的空间分析功能将结果空间化显示(图2)。

4.1 耦合协调度的空间划分

(1)考察期间长江中游城市群产业一体化与城市土地利用效率耦合协调度的平均值从0.2634增加至0.4736,2003—2009年耦合协调度呈V型波动增加,2009年后呈W型波动增加。(2)从空间分布来看,各城市耦合协调度存在明显差异,蚌埠、池州、吉安在研究期间一直处于低度耦合协调状态,武汉、长沙与南昌则处于耦合协调的最前沿,常德与合肥的耦合协调值在2009年后增长显著最后进入高度协调耦合阶段。(3)从类型的空间划分来看,2003—2009年间,长江中游城市群各地市的耦合协调度存在低度和中度耦合协调两大类,2015年新增了初级协调、中级协调和良好协调三小类,协调型城市数量逐年增加。其中,武汉和长沙由高度耦合协调变为优质耦合协调,并以双核结构模式形成了产业发展和土地集约利用的主要轴线。由中度耦合协调变为高度耦合协调的地区主要是原材料生产与加工基地及部分省会城市,包括昌九工业走廊、鹰潭、湘潭、常德、益阳和合肥,形成了“一带一点”的初级耦合格局。这些城市的产业一体化主要以煤炭、石油、钢铁以及部分污染性的化工和电力产业为主,且由于经济实力较弱,土地污染治理方面投资不足导致区域生态损失严重。始终处于低耦合协调大类的城市数量极少,只有吉安、蚌埠和池州。这类地区的产业结构较为单一,以初级产业加工业为主,产业一体化与土地利用的相互作用尚不明显。进一步观察可以看出,考察期间78.95%的城市始终处于产业一体化与城市土地利用效率失调阶段,仅长沙、南昌、合肥、九江、湘潭等7个城市由濒临失调向初级或中级协调转变。这些地区的主导产业以医疗器械、电子设备、交通运输设备及高端装备制造业为主,产业链发展成熟,产业一体化水平较高。

图2 产业一体化与城市土地利用效率耦合协调度的空间分区Fig.2 Division of coupling coordination degree between industrial integration and urban land use ef fi ciency

4.2 空间关联格局

4.2.1 全局关联特征

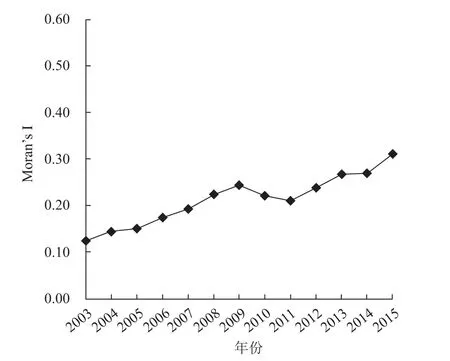

基于Arcgis10.2和GeaDa095i软件,计算出全局 Moran’s I来探讨2003—2015年长江中游城市群产业一体化与城市土地利用效率耦合格局的自相关特征(图3)。通过Z值检验,在10%的显著水平上长江中游城市群各城市各个时期的Moran’s I都呈现正相关性,这表明耦合协调度高(低)的地区趋于向类似水平的地区集聚。同时,从横向角度来看,考察期内Moran’s I呈波动上升趋势,数值从0.123 8上升为0.309 9。具体来看, 2008年前各城市耦合协调度的集聚程度呈缓慢增加之势,Moran’s I从2001年的0.123 8增至2008年的0.224 3,年均增长2.01%;2008—2011年间,Moran’s I下降至2011年的0.209 4,集聚程度略有弱化,但仍高于初期水平;2009年后,集聚程度逐步加剧,涨幅达48.02%。

图3 产业一体化与城市土地利用效率耦合协调度Moran’s I值Fig.3 Moran’s I of coupling coordination degree between industrial integration and urban land use ef fi ciency

4.2.2 局部关联特征

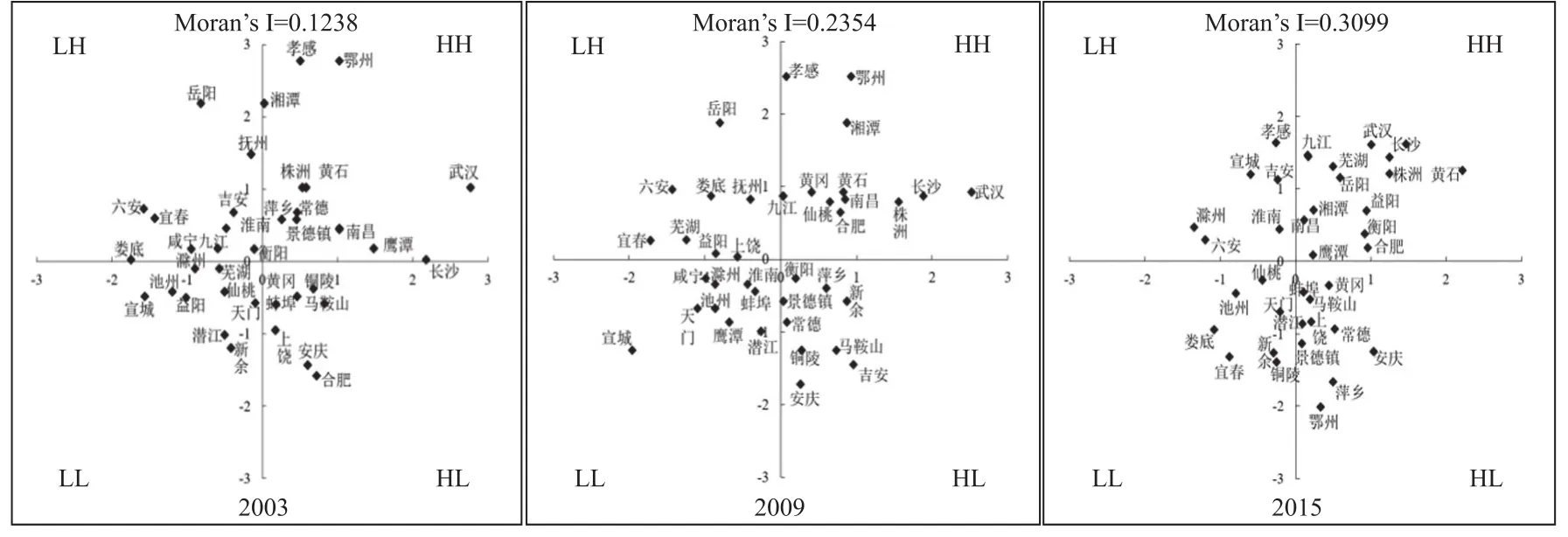

根据局部Moran’s I,以产业一体化与城市土地利用效率耦合协调度为横坐标,其空间滞后项为纵坐标,将平面图均分为4个象限,分别对应HH(涓滴效应区)、LL(低速增长效应区)、HL(回波效应区)及LH(过渡增长效应区)。从图4中可以看出:

(1)耦合协调度的空间聚集类型不断演变。除武汉、南昌、长株洲地区始终处于涓滴效应区,六安、宜春始终处于过渡增长效应区,池州、天门、潜江始终处于低速增长效应区,安庆、马鞍山始终处于回波效应区外,其余城市耦合协调度的空间集聚类型均发生了改变。

(2)各空间集聚类型的规模处于不断变化之中。高耦合协调度地区被低耦合协调度地区包围的现象不断减少,低耦合协调度地区被高耦合协调度地区包围的现象逐渐增加。具体表现为:2003—2009年,第一、第三象限内的城市数量保持不变,第二象限内的城市数量由10个减少至8个,第四象限内的城市数量则由7个增加至9个。2009年以后,第二、第三象限内的城市逐渐向第一、第四象限转移。

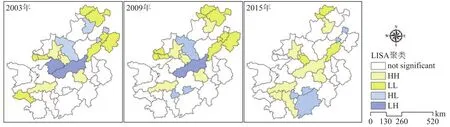

Moran散点图无法判别局部相关类型或集聚是否显著,因此利用GeoDa095i软件在P<0.05的水平下绘制LISA集聚图(图5)。整体来看,2003—2015年长江中游城市群各地市产业一体化与城市土地利用效率耦合协调布局以涓滴效应区和低速增长区为主,?2015年未出现回波效应区,显著区间不断由东北向西南扩散。

图4 产业一体化与城市土地利用效率耦合协调度Moran散点图Fig.4 Moran index of coupling coordination degree between industrial integration and urban land use ef fi ciency

图5 产业一体化与城市土地利用效率耦合协调度LISA聚类Fig.5 LISA of coupling coordination degree between industrial integration and urban land use ef fi ciency

(1)涓滴效应区。主要集中分布于省会城市及全国重点工业城市,其集聚现象在各年份均显著,形成耦合协调度的“热点区”。该效应区在考察期间存在显著的地域扩展特征,2003年主要分布于长沙、南昌、武汉及鄂州黄石组群,随后向东北和东南扩散,最终形成团块状的高值集聚区。这类城市经济、工业及技术基础雄厚,拥有无可比拟的发展潜力,是引领长江中游城市群发展最具优势的板块。

(2)低速增长效应区。该效应区在空间范围的分布上呈缩小趋势,主要表现在仙桃、潜江、天门、滁州等城镇密集区耦合协调度集聚现象的不显著上。这些地区的资源禀赋较为薄弱,无法对土地资源进行充分利用以倒逼产业优化,是产业与土地失调的“重灾区”。虽提升空间较大,但协调进程缓慢。

(3)回波效应区。该效应区的空间格局变化较为显著,2003年主要集中分布于黄冈、合肥、铜陵及马鞍山,随后向西南转移,2015年,吉泰城镇群和新宜萍城镇群新列入该集聚区,合肥和黄冈则新列入不显著区域。该效应区邻近长株潭等耦合协调高值区,具有成为承接产业转移前沿地带的地理优势,能够进一步吸引经济、能源及政策等要素在此集聚以弱化低速增长效应区的扩大态势。

(4)过渡增长效应区。主要分布在涓滴效应区和回波效应区的过渡区域,如咸宁和九江,同时也分布于武汉城市群和环鄱阳湖城市群内涓滴效应区的过渡区域。随着昌九工业走廊一体化建设的快速推进,九江作为江西省唯一具有临江优势的地区,逐步由LL聚集的抑制型空间集聚模式,转变为HH聚集的促进型空间聚集模式。

5 结论与启示

(1)产业一体化与城市土地利用效率间存在相互影响、彼此制约的耦合机制。一方面,产业一体化能通过调整产业布局方式,改变区域内外生产要素流动方向、频度及范围,进而影响土地利用程度和效率;另一方面,城市土地利用效率的提高也会促进区域产业布局的重构与生产要素的相互融合,加速产业一体化进程。

(2)长江中游城市群产业一体化与城市土地利用效率耦合协调指数在考察期内整体处于波动上升,但局部差异显著。其中,优质耦合协调地区主要是区域中心城市,高度耦合协调地区主要是原材料生产与加工基地等工业城市,大部分地区还处于中度耦合协调阶段。

(3)耦合协调度空间分异现象的形成与演变是多因素综合作用的结果。长江中游城市群产业一体化与城市土地利用效率的耦合协调发展存在空间关联和较强的溢出效应,且这种空间关联性趋于增强,不同集聚区内扩散效应在空间上渗透不均衡导致耦合协调度的空间依赖性和空间异质性并存。

(4)实现产业一体化与城市土地利用效率的相互耦合是促进区域协调发展的关键环节。首先,创新“产城融合”机制与多层次土地集约利用制度体系,在重点推进“互联网城镇+产业一体化”发展模式的同时,优化产业一体化背景下土地再开发和再利用路径,如设置土地再开发基金,并将其向真正需要进行产业更新的地区适当倾斜;制定一系列配套政策建立各产业主体的利益分配机制,实现土地再开发规划由“蓝图导向”向“实施导向”、由“产业发展导向”向“产业均衡导向”转型等。其次,根据耦合度的空间格局因地制宜制定区域发展战略。HH集聚区(武汉、长沙、南昌、合肥)应创新发展,率先崛起。这些地区应借助其雄厚的产业基础优势,优先培育高新产业共同体,以产业一体化加速土地集约效应的形成。HL、LH(九江、咸宁)集聚区应强者带动,协调发展。在充分考虑区域间空间关联性的前提下,依托地理区位优势实现城市土地利用水平的共同提升。LL集聚区(池州、宣城)应开放发展,区域一体。重点在于构建区域内部联动机制和外部共享机制,形成各城市群产业错位、优势互补、联动发展、分工明晰的开放互动格局,同时,积极推进要素跨江整合,以实现长江中游城市群沿江城市与非沿江城市产业与土地的高效互动。

在揭示产业一体化与城市土地利用效率耦合机制的基础上,综合运用多种时空计量方法分析2003—2015年间长江中游城市群各城市产业一体化与城市土地利用效率的耦合协调性,并为探讨两者的集聚状态和冷热点格局提供了一个崭新视角——空间效应视角。从具体计算结果来看,SVR算法及空间相关性分析可以更准确、更直观地揭示两者的空间关联和集聚特征,在相关主题的研究中具有较好的推广价值。但是,以上研究结论是基于市域尺度,若采用微观尺度的县级数据和跨度更大的时间序列,能更深入地反映产业一体化与城市土地利用效率协调水平的内部差异和时空演变趋势。此外,本文所构建的指标体系均为易量化指标,对可供调控的产业布局、产业调控效率等难以获取或量化的指标并未涉及,这是后续开展相关研究的重点和难点。