从分治到融合 :中国乡村治理体系之变

袁方成,杨 灿

(1.上海交通大学,上海 200240;2.华中师范大学,湖北 武汉 430079)

中国是一个有着漫长农耕文明历史的国度,作为涉及一个区域经济、社会、文化等综合性因素的执政之基,乡村治理也在时代的变迁中烙上了特殊的印记。随着人口、空间及经济社会结构和政治格局的改变,乡村社会发生了翻天覆地的变化,可以说,从封闭到开放,从静止到流动,既是一个旧时代的终结,也是一个新时代的开始。在这场历史性变革中,我国农村社会、乡村社区和农民自身都在经历着深刻的变化。在不同的历史时期及不同地区,乡村基层的治理模式在职能区分、民主协商、运行程序、城乡互动等方面各有千秋。如果从乡村基层的治理资源、治理单元及治理方式等方面来看,我们可以将乡村治理体系的时代脉络划分为传统农业时代、改革开放前及改革至今等不同的发展时期。本文通过梳理不同时期乡村治理所具有的基本形态和特点,考察农村社会生活共同体的历史变迁及其机理,以期更清晰地认识当前我国乡村治理体系的生成、演化和发展的内在逻辑及历史关联,并准确地把握当前乡村治理体系的实践价值及发展走向。

一、传统农业时代:“农本社会”的乡土治理

中国传统社会是典型的“乡土社会”,国家治理一直是以农业经济以及对农民和农村的治理为基础。自秦朝至清末,中国的国家政权是家族血缘关系的延伸,君臣关系、君民关系在本质上亦属于家族血缘关系。因此,中国的古代政权在对农村进行管理和统治的时候,只要能完成农村社会管理的三项主要任务,一般就很少再对农村公共事务加以行政干涉,因而逐步形成了“自治为主、行政为辅”的农村社会管理模式。国权不下县,县下惟宗族,宗族皆自治,自治靠伦理,伦理造乡绅①秦晖:《传统中华帝国的乡村基层控制:汉唐间的乡村组织》,黄宗智主编:《中国乡村研究》,北京:商务印书馆,2003年,第1-2页。,正是对传统农业时代乡村治理的根本特征的准确概括。经过长期的发展演化,逐渐形成了传统农业时代“农本社会”下的乡土治理结构。

(一)农业为基础,立足农业的治理资源

在传统社会,农业收获比渔猎稳定可靠,受到人们的重视,也逐渐发展成为统治者赖以生存和国家赖以发展的基础。因此,我国的封建社会是建立在自给自足的小农经济基础上,以“男耕女织”“重本抑末”为主要特征,坚持以农业生产为“本”,以工商活动为“末”的基本国策。在我国传统社会,农村社会的管理体制经过井田制、乡遂制、乡里制,北宋时期开始实行“保甲制”、清朝时期实行“里甲”制度,②赵秀玲:《中国乡里制度》,北京:社会科学文献出版社,1998年,第5-10页。但这些乡村行政机构的根本目的是维护社会秩序并收取赋税和赋役,里甲以家庭为主,以便于向农民征税,保障财政供给。到了民国时期,南京临时政府、北洋军阀政府和国民党政府先后开展不同形式的乡村自治运动,试图将乡村基层治权纳入国家管控中。③马良灿:《中国乡村社会治理的四次转型》,《学习与探索》2014年第9期,第45-50页。在此期间,乡镇机构虽有过几次重大调整,但仍只是承担着户口调查和土地勘测等行政监控性质的职能,其最终目的是汲取并整合农业资源,所谓的地方自治到最后却成为基层政府征税、徭役和摊派的工具。在传统社会,我国乡村社会的财政资源是以农业为主,由此,基层治理立足于农业,以农业为治理资源。

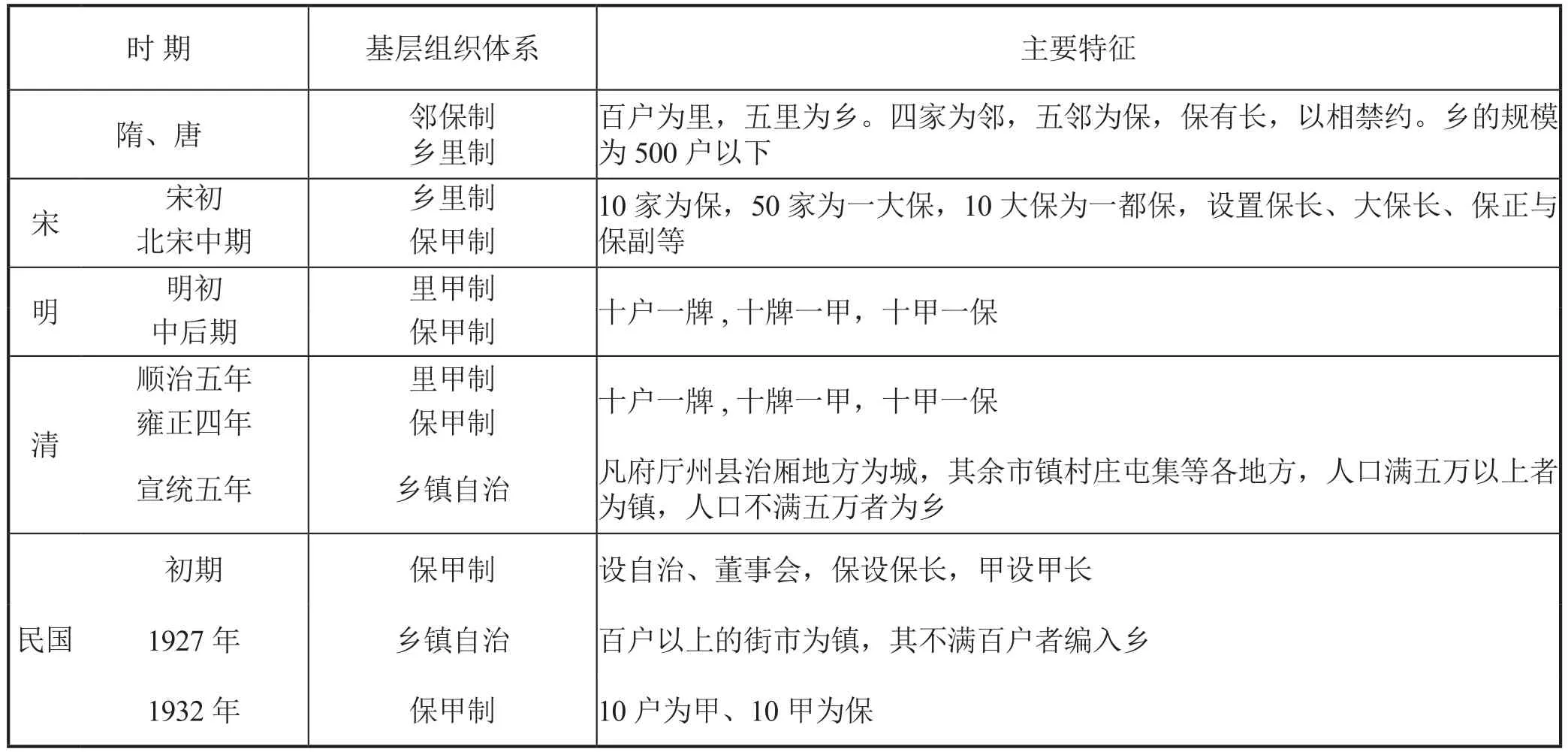

(二)农民为主体,立足人口的行政区划

在传统农业时代,农村的基层组织与管理是以乡、里、保、甲等地域性组织为载体,这些行政区划以农民为主体,将农民作为行政区划的划分标准。即在一定地域空间内,当人口达到一定数量时,按其人口数量设置建制。农民为主体,立足人口的行政区划,是我国传统社会基层治理的基本特征之一。例如,隋、唐的“邻保制”“乡里制”,主要特征是“百户为里,五里为乡。四家为邻,五邻为保”,乡的规模为500户以下;宋朝的“乡里制”和“保甲制”,以“10家为保,50家为一大保,10大保为一都保”;明清时期兼行“里甲制”“保甲制”,规定“十户一牌,十牌一甲,十甲一保”,而农业人口均是行政区划的主要依据。又如,据湖北省黄石市保安镇镇志记载,保安镇实行乡镇自治,并规定在超过100户的农村地区设立乡,而不满100户的则联合临近村落组建乡;超过100户以上的街区便设立镇,而不满100户的则联合临近街区组建镇。到了民国时期,国家权力向乡村地区延伸,尝试在乡村地区建立一套行政体系,基层治理开始从帝国时代的村落自治向地方自治过渡。这段时期,国家虽然对基层治理有所加强,但是仍有很长一段时期继续实行“保甲制”,其行政区划仍是以农民为主体,把农村人口作为主要区划标准。(见表1)

(三)家族为纽带,立足家族的自治单元

从史料中,我们可以看到,传统国家对乡村的治理主要是凭借乡里保甲等基层组织,这些组织在征收钱粮以及差役上功不可没,然而在政治控制上却显得力不从心,国家政权面临着对乡村社会的控制与干预缺失的尴尬境地。乡村公共事务的管理则主要依托于宗族祠堂、乡规民约构成的公共事务自主治理机制。这些乡规民约不仅为乡村社会的稳定提供了规范,也是乡村社会人们的行为准则。其中最常见的是老人制,一般规定男人60岁“破老”就成为“老人”,可以参与宗族议事并具备参与竞选族长的资格,受到族人和村人的格外敬重,他们既是乡村道德楷模,也是是非对错、矛盾纠纷的协调者,俨然乡村秩序的自然权威。然而,至20世纪初始,国家不断深化并加强对乡村的控制。④[美]杜赞奇:《文化、权力与国家:1900-1942年的华北农村》,王福明译,南京:江苏人民出版社,1995年,第30-59页。国家权力机构逐渐从县下移到乡村,国民政府在农村地区重新分区编乡,村庄(或村庄联合)成为国家基层行政单位的末端。由此,封闭的村落社会开始被打破,家族血缘组织的部分功能也被村庄取代,家族逐渐丧失了乡村组织与管理的合法地位。这表明国家力图通过设置地域性的基层行政组织取代传统的家族对农村社会的管理,以此来弱化家族的地位与权力。①项继权:《家族的变迁与村治的转型——关于家族在我国乡村治理中的作用的一项宏观考察》,载徐勇编:《中国农村研究》(2001年卷),北京:中国社会科学出版社,2002年,第276-294页。尽管如此,宗族在乡村社会中的功能依然不能小觑,它是家族治理的延续和退变。

表1 传统农业时代行政区划沿革及其主要特征

(四)自治为特征,立足乡绅的治理精英

在传统帝国时代,以家庭作为最小构成单位而组成的村落体制网络,有一套层级分明、运行畅顺的组织结构,有以村庄为基础划分的地域范围及在此基础上形成的保甲制度,有一些积极活跃的社区精英作为社区领袖协助国家进行基层社会的治理。因此,“官政自治”中“官—绅—民”、“乡绅治乡”的乡村治理结构是我国传统社会基层治理的根本方式。乡里主要由“亦官亦民”的乡绅治理,他们充当乡村领袖,调节邻里纠纷,主持婚丧事宜等,第一要义在于协助地方政府征收苛捐杂税。可以说,乡绅阶层的发展是县一级地方政府能够按时收足捐税的组织保障。在维护社会秩序的三种力量中,政府凭借其法定权力资格主导封建政权运作,地方乡绅以其社会权威参与到封建政权的运作中,绅士阶层集教化礼仪、秩序维系、田赋税收等多重功能于一身,成为地方权力事实上的代表。②许顺富:《湖南绅士与晚清政治变迁》,长沙:湖南人民出版社,2004年,第31-42页。民国后,国民政府试图将国家政权延伸至乡镇一级,探寻与地方乡绅自治的平衡与妥协,以突破传统“乡绅治乡”的乡村治理结构。1927年,国民政府开始实行乡镇自治。但由于国民政府一直处于战争状态,地方自治形同虚设,并没有实际上改变封建帝国时期立足乡绅的“乡绅乡治”治理模式。

二、改革开放前:人民公社时期乡村集体化治理

新中国成立后,中国共产党和政府在农村实施综合改革,涉及政治、经济和社会改革的方方面面,包括建立乡村基层政权,完成农村土地改革,大力推进农业合作化,等等。1958年后,农村地区普遍建立了“三级所有、队为基础”的人民公社体制。以“党政合一、政经合一、政社合一”为特征的人民公社体制集农村生产、生活、管理、教育于一体,所有社会成员均被纳入到单位之中,党和国家获得了对社会成员及各种社会组织的高度支配和动员能力,一个高度集中的乡村社会得以建立。

(一)户籍为基础的治理单元

户籍制度是确认公民法定住址和身份亲属关系的一项基本制度,是国家行政管理的重要组成部分。1951年,公安部颁布了第一部户籍法规《城市户口管理暂行条例》,由此基本确立了国家城市户籍制度。1958年颁布的《中华人民共和国户口登记条例》(以下简称《条例》)规定:“中华人民共和国公民,都应当依照本条例的规定履行户口登记”“户口登记以户为单位,同主管人共同居住一处的立为一户,以主管人为户主。单身居住的自立一户,以本人为户主”,并规定乡、镇人民委员会和公安派出所为户口登记机关。另外,《条例》将城乡居民界定为“农业户口”和“非农业户口”两种不同的户籍,并按照城市户口和农村户口对户口条例分别作出了规定。《条例》的颁布,意味着我国正式开始对人口的自由迁徙和流动进行限制与管制。以户籍为基础的治理单元,是在新中国成立后到改革开放前基层治理在治理单元上的显著特征。

(二)社队为基础的组织体系

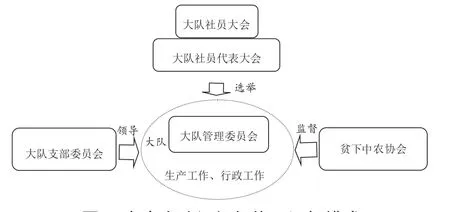

1962年之后,调整后的人民公社体制最终确立了以公社、生产大队、生产队为单元的“三级所有、队为基础”的组织架构。人民公社作为国家政权组织的基层单位,一方面承担着国家行政管理职能,另一方面承担着社会生产管理职能。①徐国普:《转型期乡村权力结构的特征及其影响》,《社会主义研究》2007第2期,第64-67页。其中,生产大队作为唯一的合法村级组织,公社管理委员会对各生产队的生产工作和行政工作进行领导与监督;生产队作为组织生产、劳动和收益分配的基本单位,耕地、林地、牲畜、农业工具等资源归生产队集体所有,所有劳动力归生产队支配,生产队独立核算,自负盈亏——生产队是此时农村地区最基本的生产、核算和产权单位。由此,确立了从国家到公社,再到生产大队、生产队的准科层制,农民的私人生活和公共生活被完全地置于国家的严格监控之下。②张良:《论乡镇治理体制的变迁与改革——基于国家政权建设的视角》,《新疆社会科学(汉文版)》2010年第1期,第6-8页。人民公社实行组织军事化、生产战斗化、生活集体化,耕地、林地、牲畜、农业工具等由公社统一调拨,劳动量是不固定的,干活不记工分,吃饭不要钱粮。根据《农村人民公社工作条例》(草案)规定,以生产队为基本核算单位,各项农活制订定额,并下放部分土地给农民生产自救。

图1 生产大队组织架构及运行模式

(三)集中为特征的治理方式

在人民公社体制下,在集中经营、集体所有、集体经济的基础上,农村社会的基层组织和管理体制表现为党政不分、政经不分和高度集中,乡村社会的政权组织和经济组织处于高度的重合状态。随着集体化和合作化的深入推进,互助组、合作社、初级社、高级社和人民公社一层一层地将农村和农民组织整合起来。党和国家获得了对乡村社会及资源的高度控制和支配权,广大农民几乎丧失了政治生活的热情与能力,甚至是缺失了参与公社领导人选举以及公共事务管理决策的权利,其典型特征是集体劳动、集体分配和集体生活。由此,农村生产资料、农业生产方式已经完全集体化,农民的生产和生活也被严格组织起来,农民从个体农民转变为集体社员,乡村政权组织与集体经济组织合一,农民个人的生活也依附集体,失去退出的自由,家庭这一传统的微观组织已经基本丧失了经济功能。“集体化”是人民公社最基本的特征,也是公社赖以存在的基础,因此,这段时期亦被称为“大集体时期”。然而,由于高度的集体化和公有化,农民群众失去了生产经营的自主权,加之“一平二调”、平均主义、吃大锅饭等,严重降低了农民群众的生产积极性。

(四)封闭为基础的城乡分治

生产队、生产大队、公社均是以集体产权为边界,其地域边界、经济活动边界以及人员构成边界几乎完全重叠,并具有高度的封闭性和排他性。在计划经济条件下,人民公社及农民的生产、消费和分配等一切均受到计划的严格约束,公社之间像一个个孤立、分散的细胞,农村基本处于封闭状态,农民没有择业的自由,也没有迁移的自由。与此同时,城乡之间实行严格分离,加之立足于城市国有产权与农村集体产权建立的二元化户籍制度及衍生出的城乡二元的就业制度、福利保障制度、教育制度、城乡医疗制度,等等,这些均从根本上限制了农民的自由流动,给农民进入城市改变身份以极大限制。①郭书田、刘纯彬:《失衡的中国》,石家庄:河北人民出版社,1990年,第50-59页。在这种局面下,农村劳动力虽然从农村向城市流动,但是没有城市户籍和市民身份的“农业转移人口”,在向城镇人口转换的过程中长期游离于城市与农村之间,虽有“应然”的市民头衔,却无“实然”的市民权利,城乡分治下的农业人口与非农人口在生活方式和生活质量上存在诸多的差异。人民公社时期的集大成纵然强化了国家政权对乡村的垂直管理,却肢解了社会的横向关联,难以将各个地方政府(公社)整合和融合起来,无法形成有效的合力。

三、改革至今:“乡村分治”的村民自治

20世纪80年代之后,随着体制改革的深入,乡村基层内部的组织关系、权力关系、社会关系等也发生了深刻的变革。乡村社会逐步形成了“乡(镇)村分治”的乡村治理体系。这一治理体系不仅重构了农村的基层组织与管理系统,也试图重新界定社会权力与国家权力、基层自治权力与基层行政权力的权力边界。

(一)村社一体

在20世纪80年代后的改革中,中央明确要求各地同时设立村委会和农村经济合作组织,实行“村社分设”。但在实践中,大部分行政村并没有另设村级合作经济组织,主要表现在:一是部分农村社区的建立虽是以村委会为基础,但农村社区与村委会在组织和治理结构上实行适度分离,通常是保留原有村委会,另单设社区委员会,本质是“两个牌子”、“一班人马”,原村委会和社区委员会协同开展农村经济社会的治理②项继权、王明为:《农村社区建设:发展态势与阶段特征》,《青海社会科学(社会科学版)》2015年第2期,第2-5页。;二是有些地方集体的产权大都被村委会代行,缺乏独立的法人资格和自主经营的权利,社会政治原则常常替代了经济和市场原则,也常常受到村级选举、社区冲突的影响,设立的农村合作经济组织实属虚设,导致村民自治组织与村集体经济组织两者关系长期处于混乱状态;三是某些集体经济发达的企业化村落、村办企业或公司组织是村级合作经济组织的具体形态。实际上,由于村办企业和公司往往代行村委会的职责,村委会却没有实权。可以看到,大部分村委会与村集体和合作经济组织的相互替代或是混同难辨,村民自治组织与村集体经济组织实行“经社不分”,由此造成政经关系长期混乱及诸多的矛盾和问题。

(二)组织封闭

传统农民往往比较看重落叶归根,不愿意迁出故土,乡土社会是生于斯、死于斯,安土重迁的社会。早在20世纪末,费孝通就指出直接依靠农业来谋生的人是粘着在土地上的。乡土社会的生活范围、经济范围有着地域的限制,生产与生活都受限于空间地域,与外界相对隔离,独立的个体都保持着一个孤立的社交圈。③费孝通:《乡土中国》,北京:北京大学出版社,1998年,第41-43页。改革开放后所建立的村民自治组织及管理体制,是基于农村土地的产权属性,农民依附于集体组织,村委会及村支部等村级组织亦是以村集体为载体而建构的。集体的土地边界及产权边界更是村民的生产边界和生活边界,具有强烈的组织排他性和社会封闭性。④李晓鹏:《双重授权逻辑冲突中的乡政村治——国家建构视角下村民自治的阐释》,《求实》2015年第4期,第84-86页。这不仅使外迁居民在迁入地难以落户并融入,同时没有参与村委会选举及公共事务管理的权利和自由,还使村民自治组织本身及其发展处于一种闭塞的状态。⑤项继权:《从“社队”到“社区”:我国农村基层组织与管理体制的三次变革》,《理论学刊》2007年第11期,第85页。在这种状态下,本地居民排斥并反对外来人员的加入和融入,外来人员难以共享集体经济利益及相关福利,大量外来人员也无法参与当地的社区公共治理,导致乡村组织的封闭与闭塞。可以看到,以集体产权为根基的各项制度建构了一个封闭组织系统,城乡之间有流动、难融入。①李增元、葛云霞:《集体产权与封闭乡村社会结构:社会流动背泉下的农村社区治理——基于温州的调查分析》,《甘肃行政学院学报》2014年第3期,第85页。因此,人民公社和单位制虽然早已不复存在,其基本运行逻辑却仍然发挥着重要作用。由此可见,改革开放后建立在村民自治基础上的农村社区社会管理体制,虽然其形式已经发生了巨大的变化,但其实质是建立在单位制之上的行政控制逻辑却仍然在持续运作,并与社会发展要求呈现出越来越显著的摩擦与对撞。

(三)权力集中

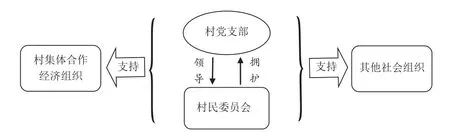

《中华人民共和国村委会组织法》规定,乡镇是国家的农村基层政权,依法行政;村民委员会是群众自治组织,依法自治。乡(镇)政府与村委会之间是“指导—协助”关系。②邓斌、郭春甫、冉志:《乡村关系、两委关系及宗族派性关系探析——村级民主选举的视角》,《探索》2006年第3期,第70页。然而,村民自治及乡村社会的自我组织与管理是在国家宏观政治和行政体制下进行的,始终受制于宏观国家体制和政策,实际上是一种“授权自治”,因而乡镇与村委会的这种传帮带关系在一开始就遭到乡镇干部的抵制、批评与否定。在乡村基层干部看来,没有行政上的纵向关系势必会导致乡镇政权难以有效管控村落。现实中,诸如惠民政策大数据统计等材料都是由乡镇政府下发到各村委会,同时规定完成这些任务指标的时限,甚至将这些指标任务与工资待遇直接挂钩。很显然,村委会从一开始就不是一个纯粹的社会组织,而是肩负着乡村基层组织与管理、政治与行政的职能。加之,2006年取消农业税后,村委会的财力受限,更多地依赖财政转移支付维持日常运作。与此同时,政府对村民自治组织的控制也随之强化,“村账乡管”日益普遍化、合法化,村民自治组织进一步丧失了经济上的独立自主权,逐渐演变为曾经的“村公所”。

(四)城乡分治

图2 村组制的组织结构

在村民自治实行之初,尚无力改变城乡二元体制,而伴随村民自治的不断演进,城乡基层之间的治理延续并进一步演化了这一体制,依旧是遵循城乡人口及区域的异质性分而治之——在城市设立街道、居委会、城市社区,实行街居和城市社区体制;在乡村设立村民小组、村委会或是农村社区,实行村民自治和农村社区体制。在村民自治体制下,纵然中央试图通过不断的改革破除城乡二元制,放宽城乡之间流动的限制,但城乡二元制由来已久,“农业户口”和“非农业户口”两种不同户籍尚未发生实质改变,城乡之间在户籍、教育、医疗、卫生、社保等方面的差异越来越显明。具体表现在:一是农村人口和城市人口分而治之,以人为对象在资源分配、公共服务、社会保障等方面实施城乡分治;二是农村地区和城市地区分而治之,从规划体制、建设管理体制、建设管理标准、财政管理体制上城乡分治。近年来,随着乡村振兴的不断推进,乡村基础设施逐年加强,但受制于城乡二元分割的治理体系,城乡基层在医疗卫生、就业、社保等方面仍存在城乡分离的现象,农村的基础设施、硬软件公共设施等与城市的差距在日益扩大。

四、实践走向:城乡融合治理

如果说农本社会的乡村治理在中华帝国相对稳定地运行了近两千年之久,那么,20世纪初这一体制受近代工业化、城镇化的严重冲击陷入了困境。废除科举制割断了乡绅入仕的前途,西学的兴起也动摇了乡绅的师统地位,乡村治理精英出现断裂和分裂。特别是随着近代工商业的发展,新型城市及现代文明迅速扩张,越来越多的人开始抛弃农村。由此,不仅导致乡村经济社会的衰败,也造成了乡村政治衰败,乡村治理精英流失的同时,乡绅也出现劣绅化趋向。乡保之职易落入“游手好闲或能说会道之人”乃至土劣地痞之手,乡村治理精英日益劣绅化。这大大降低了乡村组织的合法性和权威,加剧了乡村治理的专横、混乱与衰败。在国家工业化和现代化过程中,国家权力日益正式化、官僚化并不断向乡村渗透,国家基层政权不断向县以下的乡村延伸,乡村基层组织和治理精英被快速吸纳至国家“官治”体系中,破坏了乡村自治的组织基础。

尽管不同的历史时期乡村治理体系特征各异,但在本质上都是基于农业、地域和乡土建立起来的一种治理体系,具有乡土性、地域性、封闭性、分散性和集权性等特点。基层治理体系的构建与运行具有超经济性特点,呈现出明显的国家意志、权力控制和行政支配的特点。府际之间、部门之间、单位之间以及基层政府与公共社会之间的封闭、孤立以及分散,导致城市与农村、地方与单位之间缺乏有机的联系,整个社会和管理俨然一个蜂窝结构,地方政府孤立化,基层治理碎片化。不同单位和不同的行政区域之间,人口、劳力、资金、资源、信息技术等市场要素难以自由流动。

然而,随着新型城镇化的发展和城乡开放流动的加剧,农村经济社会和人们的观念发生了深刻的变革,传统的以农村为主体的治理体系已经呈现出与新型城镇化的发展不相适应的特点。特别是我们看到,随着城乡融合的推进发展,农民将不再是一种身份或等级,而将成为与市民平权的公民,城乡之间公民自由流动,乡村治理将面向全体乡村居民和公民,乡村治理也将打破“以农为本”的束缚,转变为“以民为本”。

这些均迫使我们不断对传统的基层治理进行思考。不难看出,农村社会日益流动、开放、分化和多元化,农民日益独立化、个体和多样化,城乡逐步走向平等、融合和一体化,农民的权利意识、民主意识、法制观念日益增强,农民的公共需求和行动能力显著提升,这一切都要求并推动我国乡村基层治理体制、治理结构、治理功能及治理方式的重大变革,需要构建更加开放、包容、城乡一体的乡村治理体系。

如果说人民公社体制在20世纪80年代被废除后,重构乡镇政权和村级组织体系、实行村民自治,是中国农村基层治理体系的结构性和历史性变革的话,那么,2017年党的十九大明确宣告中国特色社会主义建设进入新时代,坚持党对一切工作的领导,坚持以人民为中心全面深化改革,不仅标志我国党和国家事业发展以及整个国家治理体系建设进入一个新时代,乡村治理体系建设也走进了一个新时代。坚持党在乡村治理中的领导也极大地拓展了乡村治理的内容,推动乡村治理方式的创新和乡村治理结构的转变,也意味着我国乡村治理体系进入第四次转变。

到目前为止,城乡二元体制依然还没有完全消解,这不仅造成城乡社会经济发展的差距,也是引发城乡公共服务和公共管理体制中风险的重要因素。城乡之间在户籍、居住、就业、社保、教育、医疗、税收等方面的二元制度在相当程度上仍然存在。这种城乡分割和二元体制不仅成为阻碍我国经济发展的一大障碍,也成为引起民心不安、激发基层不稳、造成社会不公、影响政治稳定的主要障碍。这也要求我们对现行的农村基层治理体系进行变革,以整合并融合社会全体居民。因此,当前不仅要进一步深化市场经济体制改革,破除阻碍城乡经济资源自由流动的障碍,让市场在资源配置上发挥基础性的作用,也要进一步强化党在乡村治理中的功能发挥,改革城乡公共服务体制,深化乡村治理体制改革,以整合并融合社会全体居民,最终实现城乡融合。

总之,随着农村及整个国家的改革不断深入,农村市场化、城镇化和现代化的迅速发展,农村社会从单一、静止和封闭向多元、流动和开放转变,越来越多的农村“集体人”和“单位人”变成了“社会人”,越来越多的“农村人”变成或希望变成“新市民”,越来越多的乡村社区涌来了“外地人”或“新居民”。传统基于土地产权建立起来的村社不分、组织封闭和城乡分割的村级组织、管理、服务、控制和整合机制不仅阻碍了农村人口和资源的流动和城乡一体化,现行组织也正在或已经失去有效的容纳和融合能力以及组织与管理能力,衍生出诸多的社会矛盾和冲突。这一切表明,在新的历史背景下,重新将农村和农民组织起来,构建与农村开放流动、多元化和城乡统筹相适应的城乡融合治理体系,需要打破基层组织的封闭性,以城镇为中心规划基层治理单元,构建城乡一体化的制度体系,促进社区和社会的整合与融合。