中国政治语境中的“网民”概念

熊道宏,蔡紫薇

(1.中央党史和文献研究院,北京 100032;2.中国人民大学,北京 100872 )

作为与互联网相关的身份指代,“网民”这一概念关涉了当下中国绝大多数人——按照中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第42次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2018年6月,中国网民规模已达7.88亿。①《CNNIC发布第42次〈中国互联网络发展状况统计报告〉》,2018年8月20日,http://www.cac.gov.cn/2018-08/20/c_1123296859.htm。另一方面,“网民”并非完全指代具有特定身份标识的个体,同时也可以是一个带有价值属性的泛指概念。例如,近年来官方话语中有关“中国好网民”的表达屡见不鲜,中央网信办推出的“争做中国好网民工程”正是贯彻习近平总书记关于“培育中国好网民”重要指示精神的举措。②《中央网信办召开全国争做中国好网民工程推进会》,201年2月8日,http://www.cac.gov.cn/2018-02/08/c_1122389774.htm。在“好网民”的表达中,“网民”并非是“互联网用户”等中性意义的指代,而是能够与“好”或“坏”连接使用的带有政治属性的概念。互联网信息技术的发展带来了“网民”概念,但时至今日,“网民”一词在具体使用过程中并没有如人们所想象的那样具有十分清晰的内涵,尤其在政治语境中,“网民”的使用事实上受到“公民”、“人民”、“群众”等多个概念的影响,因此显得模糊不定。本文试图对中国政治语境中的“网民”概念内涵作一简要梳理,以期探讨其背后蕴含的思想张力与相关理论意义。

一、“网民”的定义变化

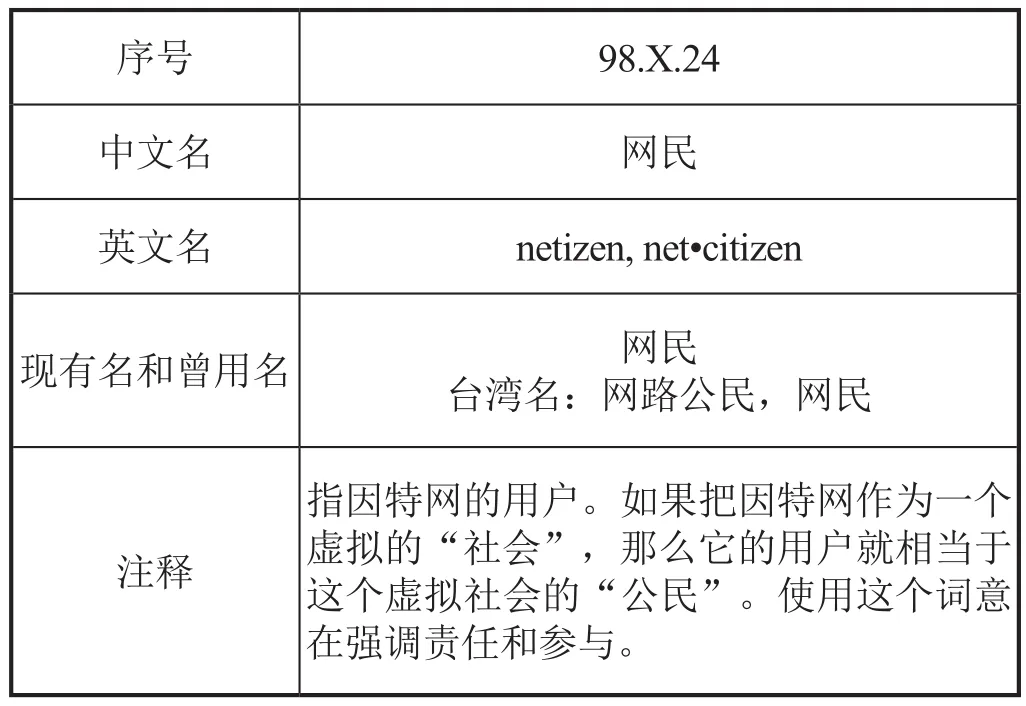

1998年7月8日,全国科学技术名词审定委员会发布了第二批信息科技新词,中国的“网民”就此正式诞生。③全国科学技术名词审定委员会:《大事记》,2016年3月9日,http://www.cnctst.cn/index_25447.html?docurl=http://www.cnctst.cn/jggk/dsj/201603/t20160309_328306.html。“网民”与其他一同定名的因特网及相关名词一样,从正式发布之日起就与互联网信息技术发展的大势联系紧密。在有关新词的说明表格中,“网民”一栏信息如表1所示:

表1

可以看到,“网民”在最初定名时受netizen影响较大,从内涵解释上几乎可以看作net(网络)与citizen(公民)合成词netizen的译词。netizen一词在20世纪末互联网发展刚起步的背景下诞生(见下文),表达了互联网用户对网络社会进步的责任意识与参与感;从构词而言,netizen明显表征了与政治共同体对应的网络中这一群体所具有的公民精神。正如表1注释中所示,中文词汇“网民”在初创时与公民身份有直接关联,“网民”可看作“网络公民”的简称。“网民”概念这一思想源头无疑对中国网民群体的自我认知有很大的影响。

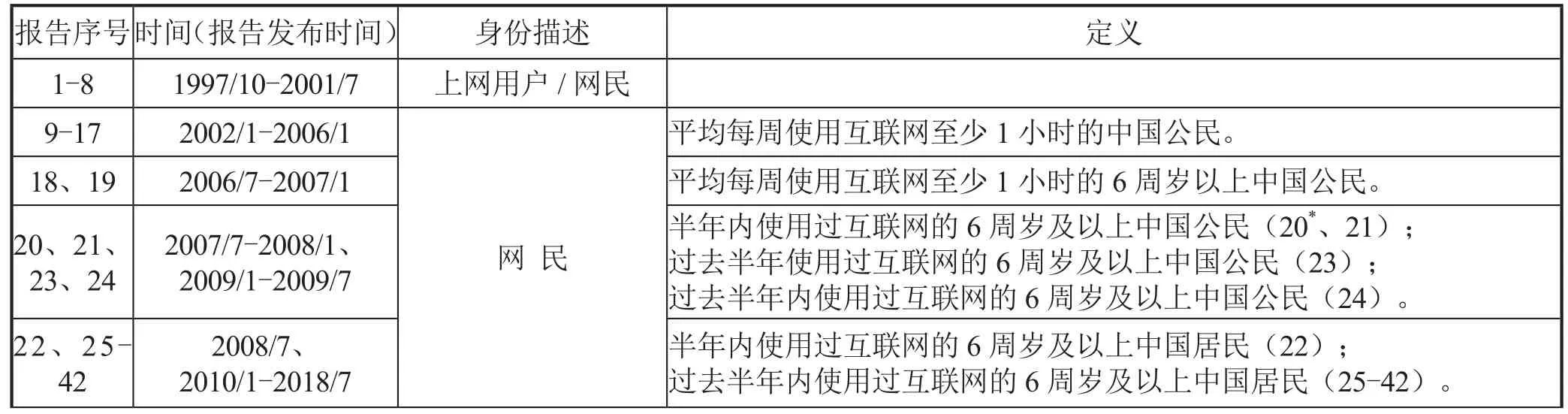

另一方面,“网民”作为一种身份概念,必然拥有实际操作意义上可识别、可量化的统计标准,也就是什么样的人可以确定为网民。在全国名词委发布的“网民”词汇注释之外,“网民”事实上更多是作为一种可识别的现实身份指代被使用,即指互联网用户(使用者)。对这一内涵的定义集中体现在中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《中国互联网络发展状况统计报告》中。自1997年成立以来,CNNIC已共发布42次统计报告。②时间截止于2018年8月。第1次报告分别发布于1997年11月、1998年7月,自1998年起CNNIC确定每年1月和7月各发布一次报告。自第1次报告始,作为互联网络中的行动主体的互联网使用者(“上网用户”、“网民”)就是CNNIC关注的对象,直到第9次报告(2002年1月)中才第一次出现对“网民”的概念界定。CNNIC对网民的定义为:平均每周使用互联网至少1小时的中国公民。

在这一定义中,中国公民是成为一名中国网民的必要条件,“网民”与“公民”是种属关系。在法律意义上,凡具有中华人民共和国国籍的人都是中华人民共和国公民,“网民”作为“公民”的下位概念,需具备一定条件(此处是“平均每周使用互联网至少1小时”)的公民才能成为网民。如同作为法律概念的公民指向了国籍和宪法及法律规定的权利和义务,网民也指向了与互联网相关的行为指标,“网民”在这个意义上仅仅作为与互联网技术相关的、无其他政治意涵的中性概念而存在。

为适应互联网技术发展的客观背景以及改变统计口径,CNNIC也不断调整对“网民”的概念界定(具体定义见下页表2)。至第18次报告时,CNNIC在原网民定义的基础上增加了“6周岁以上”的年龄限制,第20次报告将统计口径由之前的“每周上网一小时”调整为“半年内用过互联网”。第22次报告中,“网民”的上位概念由过去的“中国公民”改为了“中国居民”。之后除第23、24次报告仍沿用“中国公民”外,自第25次报告至最新的第42次报告,“网民”都被界定为“半年内使用过互联网的6周岁及以上中国居民”,这成为历时最久的稳定定义。囿于资料所限,本文对由公民到居民的调整背景及实际统计意义并不清楚,但在一定程度上,从“公民”(具有中华人民共和国国籍)到“居民”(本国长期从事生产和消费的人或法人)的转变显然更加顺应互联网的应用普及,从而更加准确反映了中国互联网络使用者的客观状况。这种转变解除了网民身份与公民身份的捆绑,事实上让“网民”的指代更加泛化,使之在这份统计报告中的意涵更加中性化。

二、“网民”背后的公民属性

尽管“网民”在实际统计报告中表现出政治中性化的意涵,但其继承于netizen的公民属性却很难完全消除,即使在统计报告中,“网民”也长时间与“公民”相关。事实上,“网民”无疑分享了“公民”一词在当代中国政治语境中的身份意识与价值诉求。伴随着中国互联网的发展,以“年轻人”①“截至2018年6月,10-39岁群体占总体网民的70%。其中20-29岁年龄段的网民占比最高,达27.9%。” 《CNNIC发布第42次〈中国互联网络发展状况统计报告〉》,2018年8月20日,http://www.cac.gov.cn/2018-08/20/c_1123296859.htm。为主要构成的网民群体几乎从一开始就表现出对社会现实具有高度敏感性、有着强烈的表达欲望与并不保守的自我动员能力。网民的政治参与意识和能力在每一次的社会公共事件中得到历练,意见表达引发的舆论能量也逐步增强。正是在这样的发展趋势中,无论是网民群体自我认知,还是针对网民行为的外部反思,都时常将“网民”与具有价值指向的“公民”联系在一起。尤其对于有着更多话语权的知识精英而言,二者的相互捆绑具有不言而喻的意义。②较为直接的表达如邓子庆:《3.38亿网民首先是公民》,《新京报》2009年12月31日。

表2

对“网民”的公民属性的讨论,离不开对作为其源头的netizen一词的考察。netizen作为一个科技术语,其最初使用大致要追溯至上世纪80年代,③Brian Fung, “‘Netizen’: Why Is This Goofy-Sounding Word So Important in China?” The Atlantic, 2012 OCT 11, https://www.theatlantic.com/international/archive/2012/10/netizen-why-is-this-goofy-sounding-word-so-important-in-china/263245/.但迈克尔•霍本(Michael Hauben)于上世纪90年代较为系统地阐述了这一概念的内涵。在《网民:论新闻组与因特网的历史及其影响》一书中,霍本解释其研究缘起是探讨国际网络论坛(Usenet)的起源与发展,正是在这个过程中他认识到了netizen这一群体:“线上有一群积极推动网络发展的人。这些人理解集体工作的价值,认识到公开交流的公共面向。他们以建设性的方式探讨与辩论议题,通过电子邮件传递解答,为新人提供帮助,维护FAQ文件及其他公共信息存储,并维护邮件列表等等。他们讨论这种新的传播媒介的性质和作用。这些人就是网络公民(citizens of the Net)。”④Michael Hauben, Ronda Hauben, 1997: Netizens: On the History and Impact of Usenet and the Internet, Wiley-IEEE Computer Society Press,Preface.他尤其强调,并非是任意一个网上用户都是netizen,那些不与其他人交流的牟利者不属于这个群体,netizen特指那些理解为其他人付诸行动、并为把网络打造为一个充满生机与活力的社群与源泉的人,他们会投入自身的时间与精力来把网络建设成一个更美好的世界。

这些关于netizen简洁扼要的激情表述,勾画出一个充满公民精神、积极公共参与且有着强烈责任意识的新兴群体。霍本写这些文字的时候还不满三十岁(1973年生),互联网正处于即将迅猛飞跃发展的起步阶段。在信息技术在全球日益革新的大背景下,netizen跟随互联网技术也一道传入中国,影响了中国“网民”的形成和生长。

但早逝的霍本(2001年逝世)①Horvath, John (27 July 2001), “Death of a Netizen ,”Heise Online, https://www.heise.de/tp/features/Death-of-a-Netizen-3451797.html.未曾想到,伴随互联网事业的发展,十几年过后,netizen在中西方语境中有着截然不同的命运。时代周刊网站(time.com)曾在2012年发起了一个投票,主题为“2012年应当淘汰哪些词汇?”,netizen赫然排在第三位。②“What Word Should Be Banished in 2012?” Times , http://newsfeed.time.com/2012/01/11/poll-what-word-should-be-banished-in-2012/.netizen在西方语境中逐渐式微,与互联网的应用普及关系密切。伴随互联网使用人群的扩大、准入门槛的降低,网络虚拟世界逐步与现实世界融合,当年霍本所畅想的网络美好世界来得如此之快,以至于其与现实世界之间的界限越来越模糊。强调对网络社会构建意义的网络公民概念变得没有那么重要,因为网络社会的独立性已被消解。因此,netizen在英文语境中显得过时老套,听起来像是“一部东德的电话本”③Matt Schiavenza,“Enough With the Word Netizen, ” The Atlantic, 2013 SEP 25, https://www.theatlantic.com/china/archive/2013/09/enoughwith-the-word-netizen/279969/.。

然而在大洋彼岸,作为中国“网民”源词的netizen却备受中国人青睐,尤其体现在使用英语的对外新闻传播中,netizen一直是对译“网民”的常用词汇。在《中国日报》(China Daily)网站上搜索带有netizen的文章,有八千多条显示,并处于更新频率很高的状态。当文章中需要引用网民(友)观点、指代网民群体时,一般都使用netizen。④http://newssearch.chinadaily.com.cn/en/search?query=Netizen.由于这种紧密的对译关系,netizen甚至在英文媒体中逐渐成为中国互联网用户/网民的特定指代。⑤维基百科:“在现代用法上,‘netizen’通常在英文媒体报道中指中国互联网用户。” 参见https://en.wikipedia.org/wiki/Netizen。可以说,netizen作为一个英文词汇在中国的流行,与netizen在西方语境中的式微有着同样的根源。如前所述,中国网民与政治公民身份有着微妙的连接,netizen作为中国网民修饰性表达,无疑是这种公民身份一定程度的隐喻,netizen的背后指向了中国网民在网络世界中所获得的或希望获得的更多的政治表达空间,以及一种更加丰满的公民生活。⑥Brian Fung,“‘Netizen’: Why Is This Goofy-Sounding Word So Important in China?” The Atlantic, 2012 OCT 11, https://www.theatlantic.com/international/archive/2012/10/netizen-why-is-this-goofy-sounding-word-so-important-in-china/263245/.而netizen的不同境遇,实际上反映了网民群体在线上与线下进行政治参与的体验差别。

netizen作为“网民”概念背后的政治性指代,无疑也具有相当的局限性。有论者指出,netizen事实上不应再作为“网民”译词而继续使用,因为一方面netizen不能涵盖中国互联网络内日益多元的大众文化表达——并非每一位网络用户都对政治表达感兴趣,具有公民意识的人仅是其中的小部分;另一方面netizen同样也无法涵盖线下的公民行为——并非每一位具有公民意识的人都通过网络进行政治参与,因此用people来泛指网民群体似乎更能打破netizen的狭隘指代范围。⑦Matt Schiavenza, “Enough With the Word ‘Netizen’ ,”The Atlantic, 2013 SEP 25, https://www.theatlantic.com/china/archive/2013/09/enoughwith-the-word-netizen/279969/.事实上,《中国日报》内部也曾讨论是否要继续使用netizen,并征求网民意见,有论者也提到netizen显得过时,而以people来指代更加客观。然而在这次讨论中,有关支持netizen的观点更令人注意,且道出了netizen存在之意义:netizen事实上不再是一个西方世界词汇,而是一个“汉语新词”(Chinese neologism),即本土媒体赋予了该词以新的用法或内涵。⑧Jules Quartly,“Should the word ‘netizen’ be banned?” China Daily, 2012-09-11, http://www.chinadaily.com.cn/life/2012-09/11/content_15748863.htm.netizen由西方语境进入中国语境而成为新词,深刻诠释了它在中国语境获得的长久生命力,这一词汇代表了“网民”概念中包含的公民性面向,而对netizen的坚守,很大程度上是对“网民”公民身份的坚守。正如刘禾所言的“跨语际实践”——概念从外来语言进入到本土语言(“客方语言”到“主方语言”)时,经过一系列的互动、碰撞而在本土环境中被创造出了新的意义。①刘禾:《跨语际实践:文学,民族文化与被译介的现代性(中国,1900-1937)》,宋伟杰等译,北京:三联书店,2014年,第34-36页。对netizen而言,其特殊性在于其作为外来语言进行本土性转化后,形式上没有变化,且作为“网民”的对外译词附着在了“网民”之上,在中国互联网应用普及的过程中参与构建了“网民”概念背后的公民属性。

三、“网民”与“人民”“群众”

1.“网民”与“人民”

前述在有关放弃netizen来表示网民的讨论中,不少观点都提及可以考虑使用people代替之,以实现指代的泛化,而people则将“网民”中“民”推向了集体的、同时在中国语境中更具政治意涵的“人民”概念。CNNIC的定义变化一定程度上正体现了这种指代泛化的倾向。作为一个泛指集体概念,“人民”显然更处于“网民”的上位。在有关“人民”与“网民”关系的讨论中,原人民网舆情检测室在2011年曾撰文从网民与中国总人口比例,网民的城乡分布、学历、年龄、收入等方面论述了“网民不等于全体人民”,认为“无声”的中国人仍然占据很大比例,互联网有待更多的社会群体参与进来。但时至今日,中国网民的总数量已由当时的4.57亿增长至8.02亿(截至2018年6月),占总人口比例接近了百分之六十。在这样的体量之下,网民尽管不能等同于全部中国人口,但他们在网络上的行为已具有相当的民意代表性,尽管网民作为一种全新政治主体仍然需要克服内部巨大的差异性。②王洪喆:《争夺“网民”:数字资本时代政治主体的生成》,《文化纵横》2016年第1期。但在政治话语表达中,网民群体的庞大体量已使之基本具备了分享“人民”概念政治内涵的潜能。

“人民”作为一个政治性指代,在中国政治话语中享有绝对的主体地位。这尤其体现在中国国号之中:中华人民共和国是人民共和国,国家的最高权力属于全体人民。相对而言,仅作为互联网事业发展下的新兴专门群体,“网民”对“人民”政治性的分享,首先来源于依托互联网发展的民主政治话语。作为中国特色社会主义民主的内容构成,互联网网络民主在一定程度上是人民当家作主在互联网空间内的体现,同时互联网空间内的民主实践也为完善制度化人民当家作主提供了创新驱动力。在这个意义上,网民作为互联网空间内民主实践的直接主体,无疑分享了作为广义民主实践主体的人民意涵。自20世纪末“网络民主”理论兴起以来,无论是网络对传统民主制度的改变,还是作为一种新兴民主形态的网络民主,都成为政治理论研究的重要对象。其中,有关网络公共领域与话语民主的讨论尤其使得作为网络空间行为者的网民,与更大范围政治行为主体的人民之间有了关联。这种从阿伦特、哈贝马斯等有关“公共领域”理论出发的讨论,让互联网有了推动话语民主发展的新型空间的特征,并使网民拥有平等交往主体的属性,网民在网络这一公共领域内的相互交往释放了民主精神,从而对全体人民有了某种示范效应。③熊光清:《网络公共领域的兴起与话语民主的新发展》,《中国人民大学学报》2014年第5期。在这些讨论中,网民实际上被赋予了网络民主发展的政治主体角色,而在不断推进中国特色社会主义民主政治建设的问题意识影响下,网民自然不断与全体人民发生意义关联。

正如与“公民”之间的关联一样,“网民”与“人民”的关联也不断为理论反思与公共事件所推进。相比于“公民”,二者的理论关联更多产生于较为系统的民主理论话语中,但在现实层面,“网民”同样也通过网络公共事件的参与不断展现其对于信息自由、政府问责、权利维护等价值诉求。④熊光清:《中国网络公共事件的演变逻辑——基于过程分析的视角》,《社会科学》2013年第4期。尤其以年轻、高学历网民群体展现出的巨大民意引导能力,不断推动着“网民”这一虚拟空间政治主体身份的构建。另一方面,“网民”与“人民”的关联并不像与“公民”那样显得较为隐性,而是有着相当具象的实际关系。要进一步理清这种关联,还需要考察另一个有重要政治意义的概念,那就是“群众”。

2.“网民”与“群众”

可以认为,“网民”与“人民”的意义关联,甚至后者对于前者的吸纳,都是通过“群众”在网络空间中找到自身定位来完成的。“群众”是当代中国政治语境中的高频词语,其背后有着来自不同传统的丰富政治文化内涵,这也引得诸多学者专门讨论。丛日云通过不同语境之间的横向纵向比较,指出当代中国政治话语中的“群众”概念是中国传统文化中“民”(或“臣民”)与西方民主理论中的“人民”相嫁接后,安顿在传统术语“群众”的外壳之中而形成的。同时它也是西方群众理论在中国变异的产物,尤其展现了对群众价值评判的彻底颠覆。在他看来,“群众”是“人民”的不彻底的具体化,是“臣民”向“公民”的过渡环节。①丛日云:《当代中国政治语境中的“群众”概念分析》,《政法论坛(中国政法大学学报)》2005年第2期。李里峰则基于中国近代语境对“群众”的形成与演变作了概念史意义上的梳理,认为近代以来“群众”概念的兴起是中国古代典籍中“群众”一词与西方近代思想中两种群众(mass,crowd)意涵交叉融合的结果:一方面,“群众”与西方近代的群众心理学合流,成为带有“乌合之众”含义的mass、crowd的中文译名;另一方面,“群”“合群”“群学”这一组词汇中的正面意义(虽然很快被“社会”、“社会学”所取代)与社会主义/马克思主义脉络中的“人民”“无产阶级”“劳苦大众”相交汇,使“群众”重新获得了积极意涵,并最终成为中国共产革命的主体力量。两种意涵往往与固定的用法相关联,如前者为“群众心理”,而后者为“群众运动”。正是在群众的积极意涵中,中国共产党从20世纪30年代开始逐渐发展出了一套系统的“群众路线”,并逐步形成了一整套群众话语。“乌合之众”与“人民群众”反映了“群众”话语的两张面孔与内在张力,其内在隐形矛盾尤其是“群众”话语深刻的地方。②李里峰:《“群众”面孔——基于近代中国情境的概念史考察》,《新史学(第七卷):20世纪中国革命的再阐释》,北京:中华书局,2013年,第31-57页。

可以说,上引二位学者有关“群众”概念多重属性的讨论恰恰反映了“网民”概念的相似处境,如李里峰笔下的“群众”概念一样,“网民”概念本身也存在着与之相关的隐性张力。“网民”与“群众”能够相互类比的事实性前提在于,伴随互联网应用的普及与当代中国治理能力现代化需求的凸显,“网民”已逐步被吸纳进中国政治中的群众话语体系内,成为网络时代“群众”的表现形式。

在2008年有关人民网等网络媒体“两会”互动报道的一些评论中,就有着以网民为主体的群众路线表达:“‘从群众中来,到群众中去’是中国共产党一贯坚持的群众路线,而‘从网民中来,到网民中去’也是人民网作为党中央机关报网站和国家重点新闻网站对这一群众路线在编辑报道方针中的具体诠释。”③李灿灿:《人民网:从网民中来 到网民中去》,《网络传播》2008年第4期。党的十八大以来,随着党的群众路线话语不断得到更新与再现,“网民”愈发在政治意义上向“群众”靠拢。习近平总书记2016年4月19日在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话,明确指出了“网民”与“群众”的关联:“很多网民称自己为‘草根’,那网络就是现在的一个‘草野’。网民来自老百姓,老百姓上了网,民意也就上了网。群众在哪儿,我们的领导干部就要到哪儿去,不然怎么联系群众呢?各级党政机关和领导干部要学会通过网络走群众路线,经常上网看看,潜潜水、聊聊天、发发声,了解群众所思所愿,收集好想法好建议,积极回应网民关切、解疑释惑。善于运用网络了解民意、开展工作,是新形势下领导干部做好工作的基本功。”④《习近平在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话》,新华网,2016年4月26日,http://www.xinhuanet.com/newmedia/2016-04/26/c_135312437.htm。习总书记的这段讲话正式确立了“网络群众路线”。⑤李艳艳:《走好网络群众路线是领导干部的一项基本功——学习领会习近平总书记在网络安全和信息化工作座谈会上讲话的精神》,《党政研究》2017年第2期。

网络群众路线作为群众路线在互联网空间的延伸,其主体作为“草根”的“网民”自然拥有了“群众”背后的政治意涵,即按照李里峰的梳理,对应了源自马克思主义、体现于党的系统性群众话语的意义维度。然而另一方面,正如李指出的内在张力一样,“网民”概念中也存在源于西方近代群众心理学、体现于所谓“乌合之众”等表达的负面意涵。这尤其体现在关于网络舆论引导、网络舆情应对等议题上的对抗性话语表达中。作为网民的空间归属,互联网的意义不仅仅是开辟了一个全新的虚拟生存空间,更是创造了一个全新的信息传播结构。尤其是伴随新媒体、大数据应用等一系列技术进展,进入移动时代的互联网解放了个体制造与传播信息的能力,推进了信息传播结构的变革,并且改变了网民之间的沟通方式。因此,相对于传统群众心理学中的“大众”,新的信息传播空间内的网民将更容易通过更具爆发力的信息制造与传播来围绕某一焦点事件进行态度、意见或情绪的表达,从而产生舆论影响。对这种舆论影响本身的关注与应对,既包含了对于网民之意见的尊重,同时包含了对于网民之意见的排斥,在网络空间治理主体表达对抗性态度或进行对抗性治理行为中,事实上展现了舆情工作领域内网民不被信任的一面,而这就是“乌合之众”的内涵显现。“好网民”与“坏网民”的对立,正体现了在政治意义上对网民群体的划分。

相较位于中国共产党群众话语系统中心的“群众”,“网民”内在张力更加明显。在有关群众的政治表达中,对“群众”概念的修饰或使用搭配,例如组织群众、引导群众、动员群众等隐性表达了“群众”在某些语境下相对于如政府、干部等所处的受动地位,或者说处于政治关系的下位。①丛日云:《当代中国政治语境中的“群众”概念分析》,《政法论坛(中国政法大学学报)》2005年第2期。但如果说这种张力只是通过修辞方式来隐性展现,“网民”处于受动地位的情形则清楚得多。相对于“群众”,“网民”本身是更加政治中性的身份指代,在这个意义上,“网民”更多地被理解为互联网空间治理行为的受众。对于群众的负面修饰,或许仅止于“不明真相的群众”这一委婉表达;而对于网民,就会有“网络暴民”等直截了当的贬义表达,“网络暴民”直指网民群体中使用“网络暴力”的群体。但无论是“网络暴民”还是“网络暴力”都具有难以界定的模糊性,并且它们无疑与网民群体的自我认知冲突剧烈。②陈代波:《关于网络暴力概念的辨析》,《湖北社会科学》2013年第6期。“网络暴民”仅是“网民”负面理解化的一种方式,诸如此类的描述巩固了网民在政治关系、治理体系中的受动地位,也必然会降低网民的政治主体性与政治关系中的主动性地位。

四、结语:中国“网民”的多重面孔

习近平总书记在2016年网信工作座谈会上指出,网信事业要发展,必须贯彻以人民为中心的发展思想,要加快信息化服务普及,让亿万人民在共享互联网发展成果上有更多获得感。在以人民为中心的网信事业发展过程中,“网民”这一新的身份群体的形成与扩展是不容忽视的客观事实。思考如何理解、定位这一新的身份群体,梳理这一身份性概念与既有身份概念之间的关系,无疑对提升当下中国之治理能力、创新政治话语表达有重要意义。“网民”不能简单理解为“人民”从现实空间向网络空间的转移,在政治意义上,“网民”是当代中国政治语境中寄身于网络空间内的新身份集体,这一身份集体分享了“公民”“人民”“群众”等概念的政治意涵,但同时也有着自身内涵特性,展现了传统与时代所赋予的多重面孔与张力。

与“人民”“群众”不同的是,“网民”并非天然是一个政治概念,事实上“网民”具有两重属性——既是普通意义上的中立指代,也拥有现实话语实践构建出来的政治性意涵。一方面,在普通意义上,“网民”就是互联网的用户群体,拥有可识别的身份特征与可量化的统计标准。另一方面,网民作为互联网空间内的行为主体,在信息技术推进的背景下进行了大量政治参与实践,这些实践与相关的理论反思无疑塑造了 “网民”概念的政治内涵,或者网民群体自身的政治认同。在互联网应用不断普及的大背景下,“网民”已具备了分享当代中国政治语境中“人民”“群众”以及“公民”等概念政治内涵的潜能,伴随相关政治话语表达的积累,其政治内涵也逐步丰富。值得注意的是,“网民”概念的政治化,或者网民群体政治意识的形成,事实上与传统政治身份影响、公共事件推动的政治参与实践等都存在关联。在大多时候,网络公共事件的参与实践及其后的理论反思,事实上激活了网民原有的传统政治身份,从而让网民身份与传统身份实现了融合。传统政治身份概念使“网民”不仅仅是互联网络的附属,更体现了丰富的中国政治传统与当代政治问题意识。

在这个意义上,“网民”概念在中国语境下将很难随着技术的进步而消失①《CNNIC副主任金键:“网民”概念将会很快消失》,人民网2015年1月22日, http://it.people.com.cn/n/2015/0122/c1009-26432677.html。。

“网民”的多重面孔事实上反映了在中国政治话语中对丰富身份表达的需求,但同时也展现了一些另辟蹊径的可能性与创造空间。正因为拥有不同属性及来自不同传统的政治身份表达,“网民”得以在不同政治语境中切换,为相关的理论与实践需要提供概念支持。尤其值得注意的是,“网民”这一可描述、可辨识的身份概念直接连接了每一位互联网用户,或者说与大部分个体都具有相关性,从而使得“网民”概念与其他身份概念相比,不容易溶于集体之中而被消解,在通向不同概念意义的构建过程中,每一位个体网民都可能具有强烈的参与感。这或许正解释了在互联网较晚起步的中国,互联网为何总是被寄予了迈出虚拟空间、改变现实社会的期望,网络空间内的行为者、相关的观察者都有某种现实感,这或许是中国网民的精神源泉。