《小城之春》70年:“诗人导演”费穆

薛芃

电影《小城之春》剧照

“一个导演即是一部影片的作者”

20世纪初,费穆出生在上海的书香门第,祖籍苏州。虽然没有晋身过高等学府,却勤于自学,着迷于中国传统文化艺术。10岁时,随父母搬到北平,费穆被送到了天津法文高等学堂学习法语,并自学了英、德、意、俄等多种外国语,他对西方文化的认识就始于那时。他是典型的文艺青年,看外国电影,写影评,从青年到中年,费穆看过超过千部电影,后来他认为自己的电影“在风格上,我们是颇为接近欧洲大陆的。手法是主观的,但又不尽然”。

在此次文献展中,上海图书馆提供了大量费穆生前的文献资料。

费穆的头三部电影作品,女主角都是阮玲玉。1933年,27岁的费穆第一次执导电影《城市之夜》,那时的阮玲玉已颇有些名气。《城市之夜》是一部揭露都市罪恶的影片。“大雨如注,给阔人的庭院平添了几分情趣,却使陋屋里的穷人无处栖身。”费穆的处女作就直面现实,鲜明的贫富差距在影片中被刻画得淋漓尽致。

在1934年合作了《人生》和《香雪海》两部影片之后,1935年3月,阮玲玉服安眠药自尽。这对费穆是个打击,他发文悼念阮玲玉,他说阮玲玉“始终不能变成一个冷酷的人物或是十分乖巧的女子,她把人生看得甚至严肃”,斥责社会上对阮玲玉“人言可畏式”的裹挟。费穆失去了一个最好的女主角,这时,他的电影生涯才刚刚开始。

在费穆看来,“一个导演即是一部影片的作者,最好是从内容到形式由一人完成,思想和手法两相统一,这是理想的制作”。因此,他对自己的要求并不局限于导演一职,编剧、摄影、剪辑等其他流程他都会有所涉及。在费穆的电影法则中,“空气”是一个重要的概念,他以为“电影要抓住观众,必须使观众与剧中人的环境同化”,因此要在电影中创造出“空气”,这在默片中尤为重要。费穆在小文《略谈“空气”》中说自己在《城市之夜》《人生》中都有所实验。但是由于拷贝的丢失,以上三部与阮玲玉合作的默片如今都看不到了,我们只能从当时的文献和影评中依稀勾勒出电影的样子。

电影《小城之春》剧照

目前,我们能看到最早的费穆作品是拍摄于1935年的《天伦》,现存拷贝是1936年发行的美国的缺本,只有47分钟,很多地方的戏也接不上,人们只能依靠着留下来的剧本对着拷贝看,才能让影片尽量完整。相较于前面三部,《天伦》已是相对成熟,这段时期他的作品多是在讨论人生、家庭和伦理问题,抨击现实社会对人民生活的压迫。

由于长期在暗淡的灯光下用眼,费穆从青年时期开始,左眼就几乎失明,后来经过多方医治,视线虽然能恢复一丝微光,但直到去世,他始终只能用一只眼阅读和工作。类似的他年轻时生活细节的记录,留存下来的并不多,我们现在通过当时的影评和费穆自己的随笔中得知一二。

抗战期间,费穆的电影作品由伦理问题转向爱国热情,其间也创作了大量舞台剧。一般的记载是1941年上海沦陷后,他拒绝参加日本控制的“中华联合制片股份有限公司”,而自己獨立拍片又几乎无望,因此弃影投剧,创办了“上海艺术剧团”,导演了《阎贵妃》《清宫怨》《梅花梦》和《秋海棠》四个大型话剧;后来又有了著名的《浮生六记》《小凤仙》,以舞台剧导演的身份红遍上海剧院。

但他终究放不下电影。抗战胜利后,费穆开始琢磨着拍摄彩色电影,他想拍一部京戏的彩色影片,于是找来梅兰芳,又找来会冲洗彩色片技术的颜鹤鸣。在《霸王别姬》《抗金兵》和《生死恨》三个候选中,梅兰芳与费穆一同选中了《生死恨》,根据梅兰芳的回忆,这出戏是“九一八”之后他自己编演的,颇受欢迎,戏剧性也强,“若根据电影的性能加以发挥,影片肯定能成功”。在梅兰芳的协助下,费穆将自己对传统京戏的理解搬上了银幕,对写意与写实的统一、传统艺术程式化的表演与电影的表达方式进行了有机结合,成就了中国第一部彩色电影,也达到了新中国成立前戏曲片拍摄的最高水平。

永远的《小城之春》

五个人物,一条狗,三堂内景,一个破败的园子,在初春微凉的江南小城中,导演费穆用极其简单的元素构架出了中国电影史中的经典之作《小城之春》。影片讲述了抗战胜利后,面对着家宅破败的局面,太太周玉纹与丈夫戴礼言过着平淡无味的生活,这时青年医生章志忱的到来打破了沉闷的生活,他是礼言分别8年的朋友,也是玉纹过去的情人。1948年,《小城之春》正式上映,至今70年。

战后时期,中国电影的生产和放映多在“国统区”,依赖于良好的工业基础和成熟的电影传播环境,电影成了资本的兴趣所在。特别是战后上海,涌现出几个实力雄厚的私营电影公司,其中文华、昆仑并称“双雄”。1946年9月到1949年9月,昆仑在3年中拍摄了10部影片,《八千里路云和月》《一江春水向东流》《乌鸦与麻雀》《万家灯火》都是当时正面表现社会矛盾的经典影片,叫好又叫座。

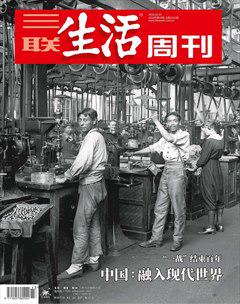

《小城之春》海报

与昆仑有所不同,文华公司的创作力量主要是进步话剧团体的演员,黄佐临、柯灵等人身上既有知识分子的气质,也同样关注社会现实,但更注重对人生体验和内心世界的探索。也正是因为这一点,在20世纪80年代以后的电影评论中,人们一再挖掘这批40年代影片中的现代性,重新定义它们的价值。

在这个时期的诸多电影中,《小城之春》从开拍到上映都不是最受关注的,如今看来,有说不完的坎坷的故事。

韦伟是女主角玉纹的扮演者,1918年出生的她今年恰逢百岁,目前生活在香港,但据说身体已不太灵光。费穆的三女儿费明佳告诉我,父亲拍摄《小城之春》时,她才7岁,和二姐去现场看过电影的拍摄,那天恰好拍城墙上的外景戏,在上海松江。在小女孩眼中,“韦娘娘穿着旗袍站在城墙上,优雅大方,是一个完美的理想化的女性样子”。

1998年,80岁的韦伟在接受访谈时详细回忆了记忆中《小城之春》的诞生。1948年初,文华公司因为《好夫妻》开拍日久不能完成,租下了片场,开支不小,想同时拍一部戏来减轻成本,公司便挑了《小城之春》。像这样在重点影片拍摄期间的小投资电影,通常是一部作为过渡的影片,可能当时还有一些胶片快过期了,急着用掉,所以这类小片被称作“垫戏”,不是重点关照对象。剧本本是由曹禺提出的,初出茅庐的李天济将它创作出来,可故事简单,人物又少,没有导演愿意拍,费穆却看上了,一口答应,筹备不足一个月就开拍了,整部戏的拍摄周期不过三个月。

上海图书馆研究馆员张伟告诉我,虽然前后仅四个月,但《小城之春》从电影片名到剧本都是一波三折。李天济最初创作时,剧本叫《苦恋》,人物是6个,比现在的成片多了一位给戴礼言看病的医生。在与费穆讨论后,第二版剧本删掉了一个人物,剧情精简了不少,名字也改成了《迷失的爱情》。然而这个片名在40年代末的中国显然是不受欢迎的,矫情又太过直白,最终在剧本基本定稿时片名才定为《小城之春》。

戏剧导演李六乙曾在前年将电影《小城之春》搬上了话剧舞台,以致敬逝去的导演费穆,他说:“《小城之春》一开场,有一个独白,有一段玉纹自我的、内心的表达,既是独白的形式,又是旁白的形式,这种形式是贯穿整个影片的。而这种形式和当初的中国电影的拍攝方法上来讲,就费穆先生本身的这种形式来讲,在那个时代,应该是非常超前的、非常具有前瞻性的这种手段。”

费穆(摄于20世纪30年代中期)

说起来,《小城之春》是韦伟的第一部电影,也成就了她的艺术生涯。她记得在拍摄期间,导演是边拍边改的,他非常即兴,很多细节都是临时的主意,但他又胸有成竹,在整个大的框架中随性发挥。片中小妹的扮演者张鸿眉曾在一篇回忆文章中写道,在那场泛舟歌唱的戏中,导演没对她做任何曲目的要求,让她依着自己的喜好来唱:“由你选择,你喜欢唱哪支就唱哪支,但是要在拍摄时同期录音,既不能后期配,更不能找人代唱,因为这是生活不是表演。”最终,张鸿眉挑了新疆民歌《可爱的一朵玫瑰花》,这支歌与《在那遥远的地方》一起,成了电影中最好的插曲。

电影很快制作出来并上映,褒贬不一。当时左派评论者曾认为此片在“解放战争迅速发展、人民运动处于高潮”的时代,散布着“消极、矛盾、苍白、病态、麻痹、苦闷、灰暗、凄凄惨惨戚戚、自我陶醉”的负面情绪,总之,它不符合时代需要,50年代开始便被封禁,无人过问。

《小城之春》上映后一年,上海的局势愈发紧张,物价上涨,社会动荡。当时费穆的二弟费秉是香港《大公报》主编,便带着费穆一家暂时离开上海,去了香港避难。费明佳回忆道:“本以为只是去香港待一段时间就回上海,没想到父亲回不去了。”到香港之后,费穆就办起了龙马影片公司。1951年1月,费穆在拍摄新新公司的第一部电影《江湖儿女》时心脏病突发去世,那时电影已经拍摄得差不多了,费明佳还记得父亲带着几个孩子看过未加音轨的片段,讲的是一个流落江湖的马戏团,在香港受尽欺凌,听闻革命胜利后欣喜回国的故事,“韦娘娘”仍是主演。导演贾樟柯在最近的新片上也借用了《江湖儿女》这个片名,以致敬费穆和这部遗作。

“父亲去世后不久,母亲觉得香港是伤心之地,一刻也不想久留,就带着我们七个孩子回到了上海。”费明佳说。80年代初,《小城之春》被欧洲电影人发现,备受追捧,他们感叹40年代中国电影的先锋性。国内电影界也开始逐渐意识到费穆的价值,重新研究他留下来的每一部作品和文献。费穆想说的话永远留在了影片中每一句对白和每一个欲言又止的眼神中。(本文图片由苏州美术馆提供)