延安时期鲁艺音乐教育的课程设置研究

陈玉洁

(宝鸡文理学院,陕西 宝鸡 721000)

1 “鲁艺”成立

1934年10月,红军长征吹响了抗日的号角,中国工农红军向陕甘宁革命根据地进行战略转移。1936年10月,红一、二、四军在甘肃会宁成功会师,长征宣告胜利结束。1937年1月,中共党中央进驻了延安,使延安成为了当时全国解放区的政治文化中心。1937年7月7日,七七事变爆发,抗日战争在全国范围内迅速展开,延安作为当时抗日战争的指挥中心,大量的文艺工作者带着满腔革命的热血奔赴延安,全国的文艺工作者团结一致,坚定不移的走上抗战这条道路,这成为“鲁艺”创办的一个关键点。在这样的文艺发展背景和社会大环境的需要下,1938年2月,沙可夫进行起草,由毛泽东、周恩来等同志联名发表了《鲁迅艺术学院创立缘起》,并在同年四月成功创立了鲁迅艺术学院。“鲁艺”的成立,并不是作无谓的幻想,也不是要逃避现实,而是为了服务于抗战,服务于这伟大的民族解放战争。作为一所兼有革命性和专业性色彩的艺术院校,最初的目的是为了培养革命文艺干部,为抗战的后方输送艺术人才,提升抗战艺术水平,使艺术这把锋利的武器发挥它独特的作用。“鲁艺”之所以以鲁迅先生为名,主要是表示应继承鲁迅先生的文艺精神,音乐系作为四大系部之一,在课程设置上进行不断的探索、改进,努力探究规范的并符合时代特征的音乐教育模式,体现了革命时期解放区新型音乐教育的特点,对我国近现代音乐教育有着重要的研究意义。

“鲁艺”共在延安办学了八年时间,抗战胜利后,于1945年迁至东北。对于延安时期的“鲁艺(”1938~1945),吕骥在《关于鲁艺的回忆与思考》提到:“鲁艺音乐系在延安八年的时间,从1938年到1945年离开延安,转移到东北新解放区之前,可以说,进行了两方面的探索,以文艺整风为分水岭,前一阶段主要探索了音乐教育方面如何建设新体系......后来的三四年中,则主要在艺术创作上进行新的探索。”在第一阶段,鲁艺音乐系教育体制发展又可分为两个时期,即初创时期(1938-1940)和专业化时期(1940-1942)。在这期间,共培养四期学生,除了第三期后阶段是由冼星海担任系主任之外,其他三期均有吕骥担任。第二阶段(1942-1945)只培养了一届学生,这一届的学生,主要是和老师一起进行综合的专业艺术创作,例如秧歌剧的创作(白毛女、小二黑结婚)。[1]

2 课程设置

课程是指学校为学生应学习的学科总和和学习进程来安排的教学内容,是教育目标、方针,教学内容、计划的综合体现。高校的课程设置的意义在于通过课程的开发和有效的实施来实现教育功能。“鲁艺”整个课程的设置,从原则上来看,是艺术与政治并重。学习政治的目的,并不是要成为什么政治家,而是作为一名解放战争中的艺术家,必须有着革命性质的人生观、价值观和世界观,可以以马列主义思想为指导去认识和处理问题。一个学校的课程设置,体现了一个学校的教育方针,对于“育人”要求。“鲁艺”的育人目标,带着鲜明的革命色彩,那就是培养出一个对于革命有用的人。但是从第三届学生开始,课程设置的重心转向专业化,突出对音乐专业课的培养,育人目标也有一定改变。在文艺整风与秧歌运动之后,鲁艺音乐系的教学工作几乎停止。所有的师生都投入创作与各种演出之中,并且在1943年4月,戏剧系与音乐系合并为“戏音系”,课程设置发生了极大的改变:关于作曲技术理论课暂时停止,课程以唱歌为主,间有器乐课、民族民间音乐研究;教学方式也变为以学生自学为主,教师的讲授为辅。并且当时的鲁艺已经完全以创作和文艺活动为主,已经不存在严格意义上的艺术教育体系了。

2.1 公共课设置

最初一届因革命事业的需要吕骥大胆探索短期的音乐教育培训体制,在经过一段时间的思考,最终学制采用三三制,共九个月的学习时间。即前三个月在学校学习,中间三个月外出实习,最后三个月再回到学校学习。鲁艺在计划中对实习有着明确的时间规定“三个月共实习168小时,即每周实习14个小时。”“每天下午四时到六时,分配到各学校各剧团各团体教各合唱队。”虽然安排学生返校学习,但大部分学生不能按时返校,所以,在实际上,只完成了前三个月的学习,并没有完整地学习全部的课程。

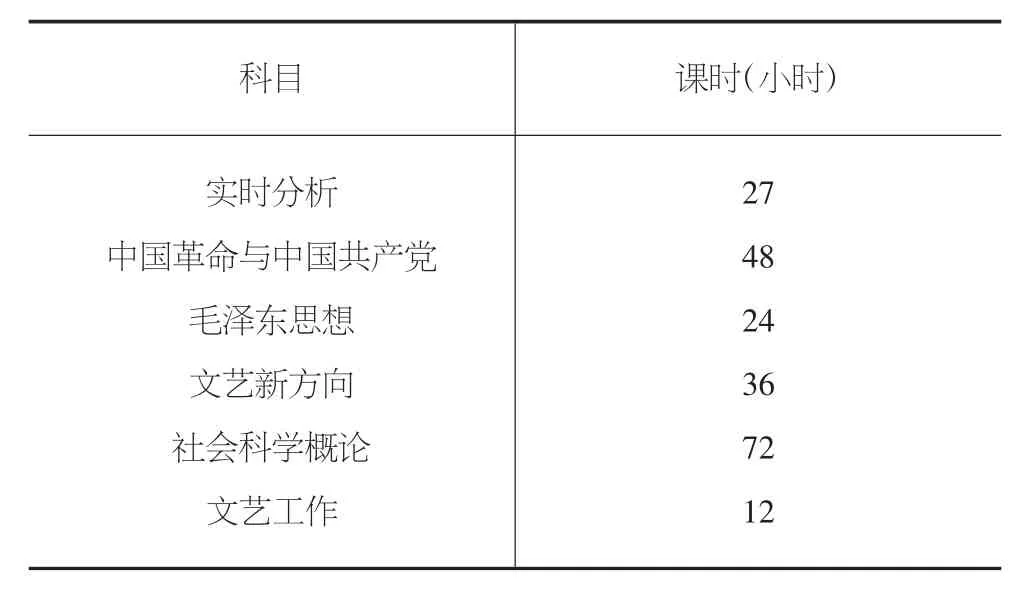

第一届公共课如表1所示,共设置八门课程,教育方针确定了是以马列主义的理论作为基础,结合中国文艺运动的实际情况,建立属于我们民族的新时代文艺理论。列宁主义、中国革命、辩证法、共产党、军事这五门课程体现了鲁艺的育人方针,培养革命文艺人才,为抗战做准备。另外三门课是艺术类公共课,普及艺术基本知识。在老师方面,“鲁艺”专门聘请了中央领导人和一些专家来教授课程,可见“鲁艺”对学生思想政治教育的重视程度。鲁艺在第一届的课程设置和学制上已经体现了与培养目标的高度一致。第二届在学制与第一届相同,仅在公共课做了一些调整(如表2所示),更加完善了公共课教学体系。

此类课程在内容上与延安的政治环境密切相关,从第二届文艺新方向这门课以文艺座谈会讲话为教材,就说明了“鲁艺”在公共课的设置上时刻紧跟时代的脚步,有着浓郁的延安革命时期政治教育色彩。

表1 鲁艺第一届公共课课程表

表2 鲁艺第二届公共课课程表

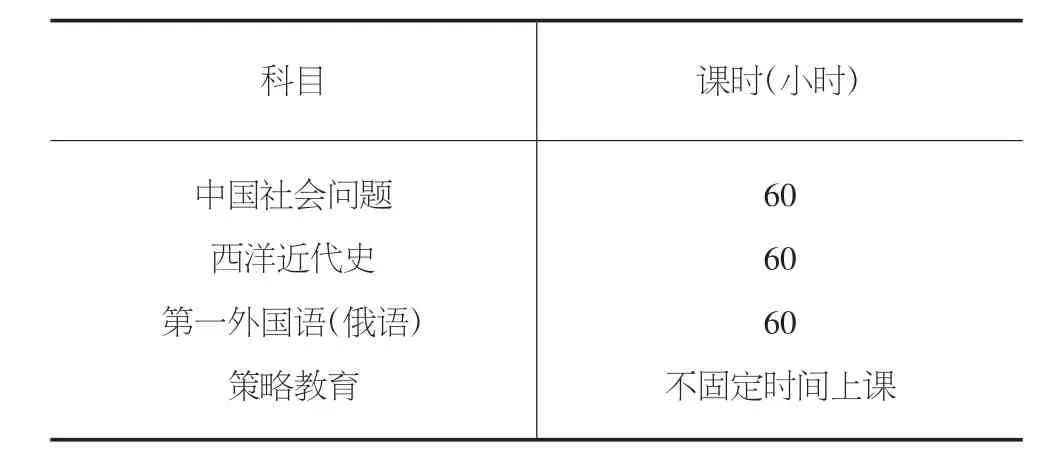

到了第四届,学制出现了明显的改动,学制改为三年,这样的学制设置与我们现如今的高等教育学制是基本相同的,说明我国从抗战时期就探索出了基本完善的高等教育体系。公共课增加了外语(因当时的历史背景,我国与苏联交好,故将俄语为第一外国语)和史类学科,并且课时相比前三届大量增加,课程分学年从基础学习到专题化学习。

表3 鲁艺第四届第一年公共课课程表

表4 鲁艺第四届第二年公共课课程表

表5 鲁艺第四届第三年公共课课程表

2.2 专业课设置

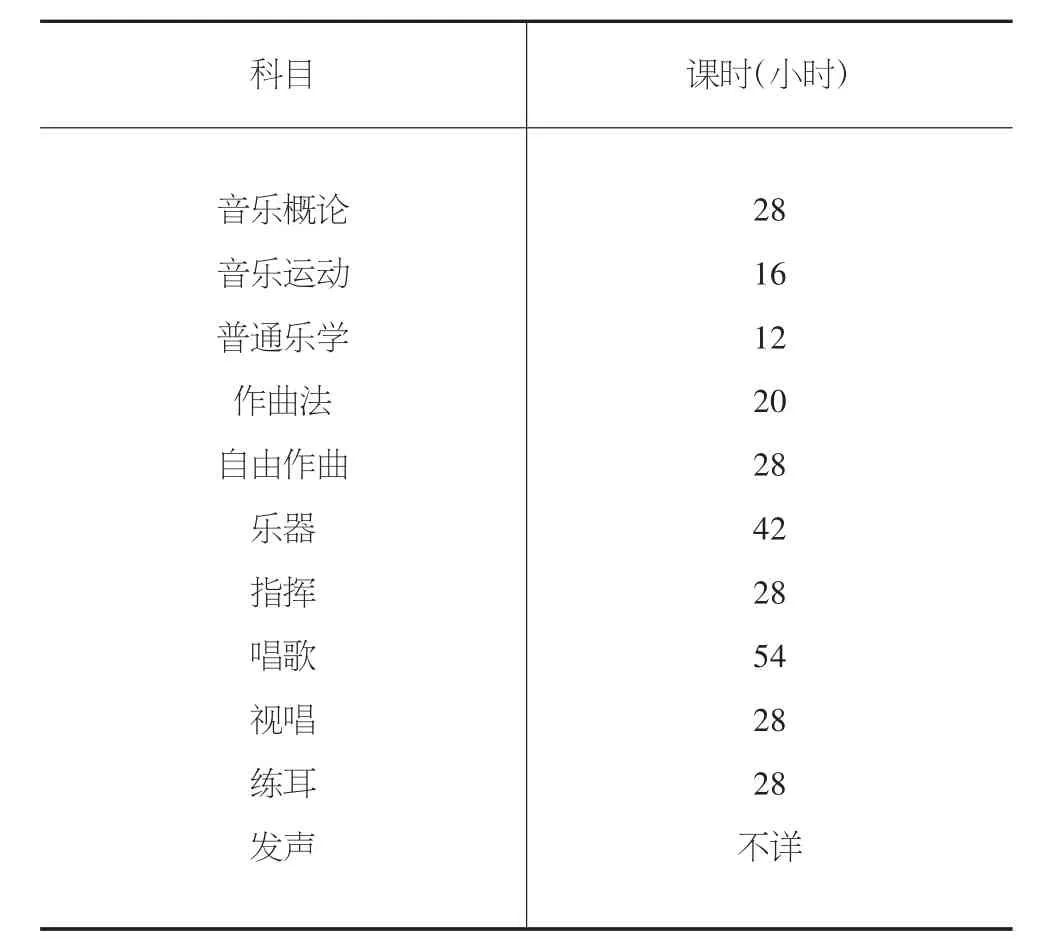

第一届专修课如表6所示,“在吕骥所拟定的第一届教育计划中,即划分了作曲、声乐、器乐、指挥等专业,”吕骥试图照西方培养专业音乐人才的培养方式来设置课程,受鲁艺初建的师资和教学基础设施所限,并没能真正实行。第一届的专修课均为必修课程,没有选修课程,内容也比较简练,并且因为短期学制的原因,课程的内容深度也比较有限,所设置的课程均为音乐类基础课程,培养的是“普及型”音乐人才,满足了当时延安时期对“抗战音乐人才”的需要。

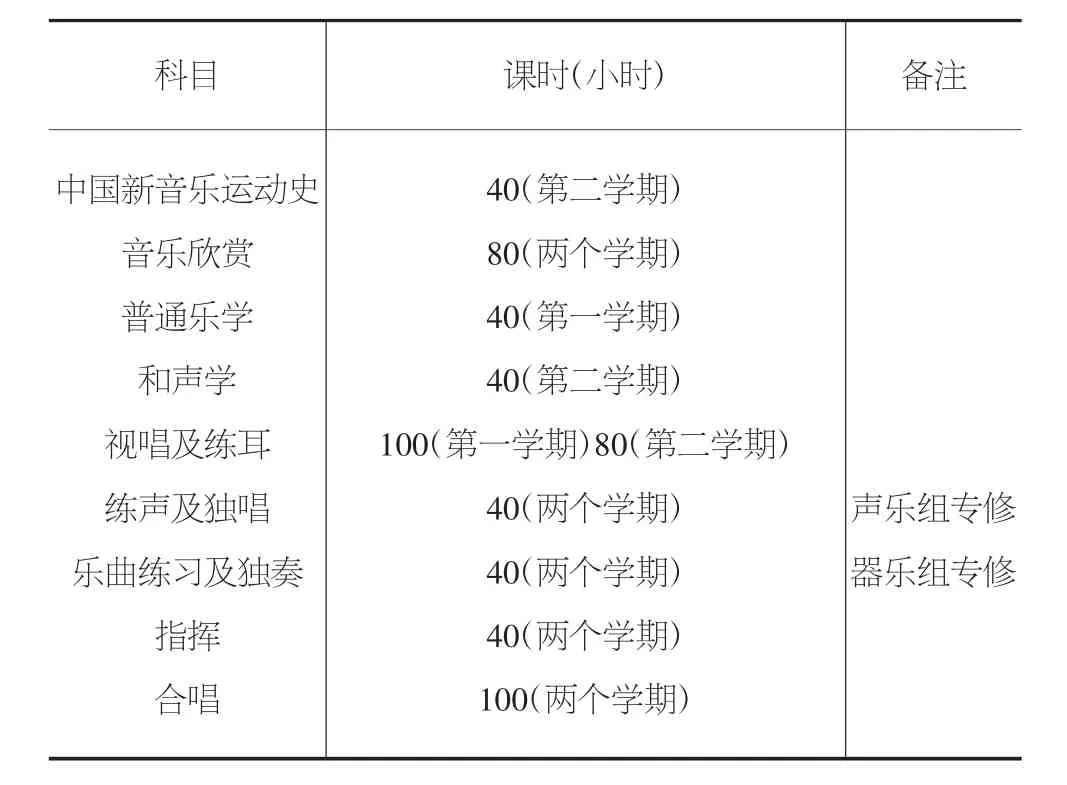

表6 鲁艺音乐系第一届专修课

从初拟定的教育计划来看,第二届音乐专修课本分为三个阶段的学习,但是实际还是两个学期,与第一届相同。第一学期与第一届课程设置相似,但在第二学期开始分设作曲、器乐、指挥、声乐四个方向进行研究,加入了练耳与欣赏、民间音乐、歌剧音乐等课程,并增设了选修课,例民间音乐研究、近代歌曲研究,以讲授和座谈会的形式进行,不安排固定课时。这时的鲁艺音乐系已经有着从初级向高级迈进的趋势,为第三届课专业化提高做了一个良好的开端。

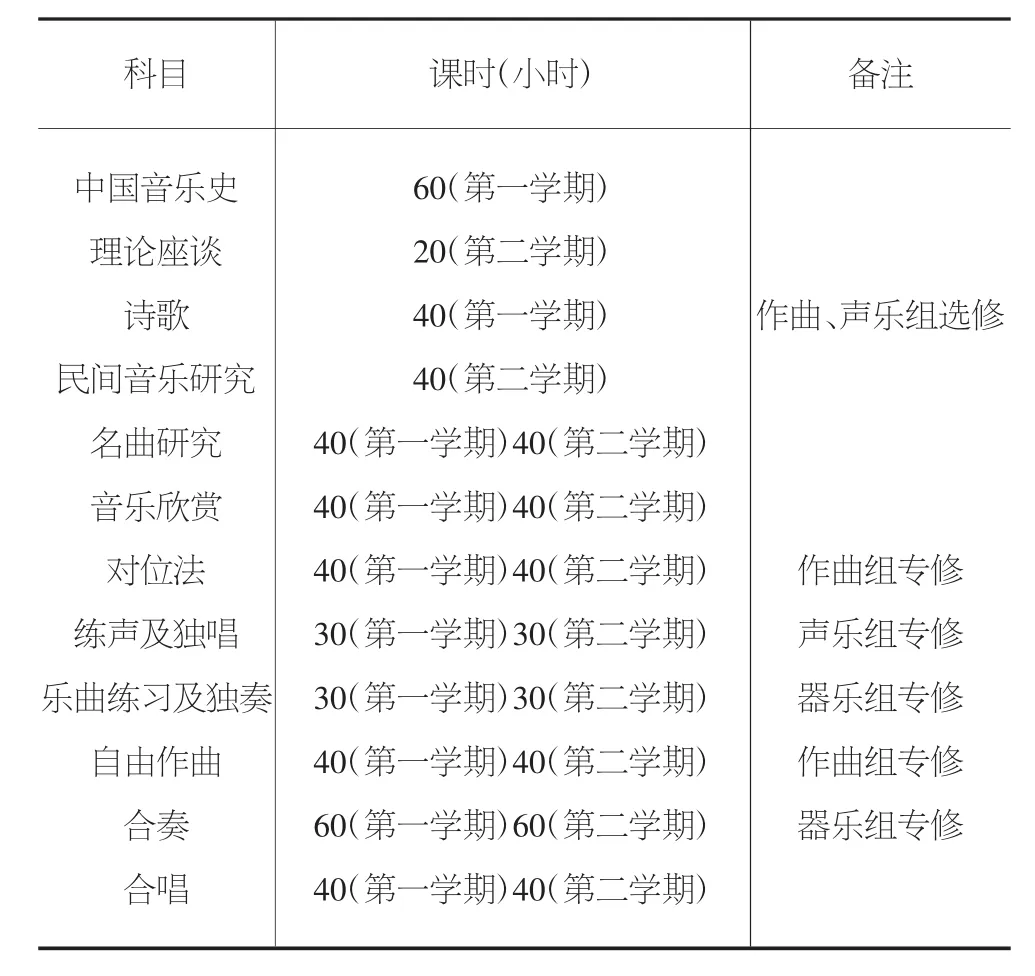

第三届是专业化提高阶段,由于前两届中间外出实习不能按时返校继续学习,故从第三届开始取消了中间外出实习,专修课分成了初级班与高级班,“双轨式”培养计划。一方面培养短期普及型抗战人才,一方面培养专业化音乐人才。高级班分为作曲和器乐两个研究方向,在普及音乐教育上分专业培养人才。但这些课程设置只进行了两个月又进行了改变。在后期,冼星海担任系主任,音乐系完全进入专业化的人才培养,学制改为六个月,课程内容为前期初级班和高级班的整合,如表9所示。在冼星海担任音乐系系主任期间,培养了创作水平较高的作曲人才。

表7 鲁艺音乐系第三届初级专修课

表8 鲁艺音乐系第三届高级专修课

表9 鲁艺音乐系第三届后期专修课安排表

从第四届开始,音乐系专修课课程设置更加趋于系统化,课程内容也更加专业化,探索培养“一专多能”的音乐人才。从表中可以看出,第一学年与第二学年不分专业方向进行学习,第三学年分不同专业去培养。并且,这一届的作曲课程设置较为完善,符合了抗战艺术人才在形势的需要下创作歌曲的目标。虽然分了声乐方向和器乐方向的专业,但并没有开设表演专业相关的基础课程,因为这与初设置的人才培养计划有一定出入,并且当时教学设施非常有限(乐器较少),缺乏相应课程专业的教师,遂没有开设。

表10 鲁艺第四届第一年专业必修课程安排表

表11 鲁艺第四届第二年专业必修课程安排表

表12 鲁艺第四届第:三年专业必修课程安排表

3 总结

在当时的时代背景条件下,我党严抓思想作风,“鲁艺”顺应革命时代形势的要求设立了思想政治公共课,提升学生的思想意识水平,使学生坚定我党的领导,坚定自身的革命意识,成为中共文艺坚实的堡垒。音乐系课程设置的发展经历了从初期探索到初步建立较正规课程设置,借鉴了西方音乐的教育形式,并结合我国的音乐教育现状进行了大胆的革新,为我国高等音乐专业教育的发展做出了巨大贡献,积累了优秀的宝贵经验。但是在后期音乐系过于发展创作、演出等实践活动,培养越来越专门化,受到了错误的批评和全面的否定。今天,我们应用辩证的目光来看待“鲁艺”,取其精华,去其糟粕,重新审视历史,认识到鲁艺音乐系在音乐教育课程设置的成就,给予肯定。