风险动态评估对护理安全管理的影响

石海利

(河南宏力医院 护理部,河南 长垣 453400)

护理安全是临床护理工作的重要内容,是护理质量的根本体现[1]。本院重点关注压疮、跌倒 /坠床、非计划拔管3项护理敏感指标的风险动态评估,责任护士在患者床旁通过个人数字助理(private digital assistant,PDA)科学评估患者安全风险,根据分值高低界定不同的风险等级,落实预防措施,系统会根据分值提醒护士动态评估的时间。该项工作运行1年来,取得了良好的效果,值得在临床推广,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本院自2016年10月开始使用护理风险动态评估系统,选择2017年1月‐2017年6月实施风险动态评估的22 720位住院患者为实验组,并选择2016年1月‐2016年6月未实施风险动态评估的24 573位住院患者为对照组,两组患者在年龄、性别、病情等一般情况对比差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 评估及管理方法 责任护士针对全部住院患者进行首次入院评估,首次入院评估单中包括患者的一般资料、患者现病史评估、既往史评估、安全评估、专科评估等内容。安全评估中包括压疮、跌倒/坠床、导管3项内容,护士可以在此进行首次评估,评估后可以直接同步到风险动态评估单上。风险动态评估借助信息化,可以提醒护士不同风险的患者评估时间不同。

借助信息化三级监控安全风险,护理部—院级专业技术小组—科室护士长及质控组,护理部及院级专业技术小组重点关注高风险患者,24 h内到科室现场查看各项措施落实情况,有针对性地指导,提出干预措施,实现前瞻性的监控与管理。科室护士长及质控组关注科室各项护理措施落实,提高科室护理工作质量,保证患者安全。系统可以自动实现对高危风险患者,在护士一览表上注明,并用颜色区分不同类别,有助于晚夜班护士、低年资护士、轮班护士等对全科患者安全风险的整体把控,警醒科室全体人员。风险评估单由纸质版改为电子版,操作方便、简单,提高工作效率。发生不良事件后及时网络直报,可以监控上报及时性及漏报率。

1.2.2 评分标准 护理风险动态评估包括压疮、跌倒/坠床、导管3项内容,系统可以自动识别患者年龄,根据年龄系统会默认使用成人量表还是儿童量表。详细的评分量表见表1、表2、表3、表4、表5。

表1 成人压疮风险评估量表(Braden)

表2 儿童压疮风险评估量表(Braden-Q)

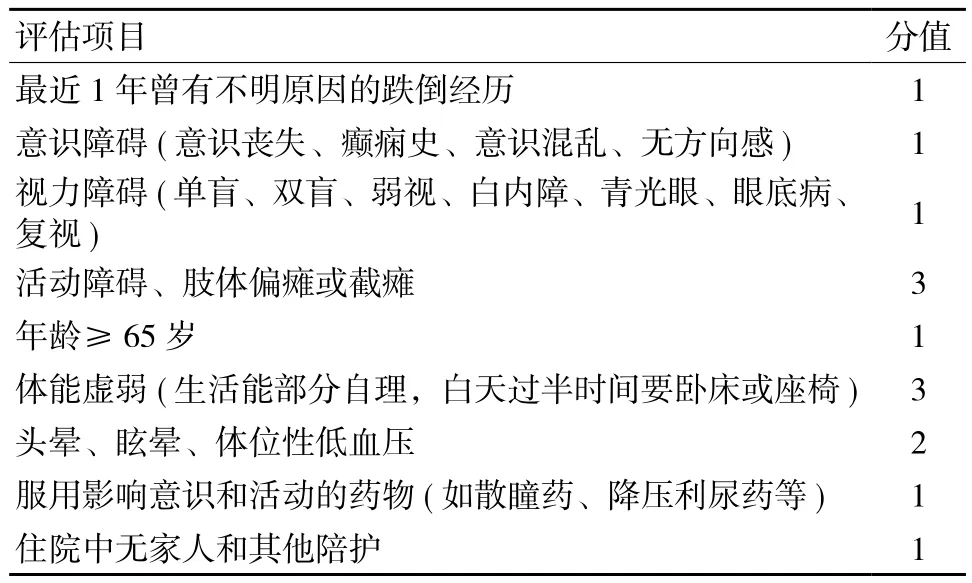

表3 成人跌倒/坠床风险评估表

表4 儿童跌倒/坠床风险评估表(Schmid)

表5 导管风险评估表

1.3 动态评估标准

1.3.1 压疮风险动态评估标准 成人Braden:高危(10~12分)、极高危(≤9分)每天评估1次,中危(13~14分)每3天评估1次,低危(15~18分)每周评估1次。患者病情变化时随时评估。

儿童Barden-Q:总分28分,高危(10~12分)、极高危(≤9分)每天评估1次,中危(13~15分)每3天评估1次,低危(16~23分)每周评估1次。病情变化时,随时评估。

1.3.2 跌倒/坠床风险动态评估标准 成人:总评分≤2分为低度危险,3~5分为中度危险,≥6 分为高度危险(红色)。高危(≥6分)风险因素的患者应每3天评估1次;中低危(1~5分)危险患者每周评估1次,无风险(0分)患者不再评估,患者病情变化时随时评估。

儿童:评估表最高分为10分;以分值评出无危险(0分)、低度危险(1~2分)、高度危险(≥3 分)。当评分(≤2分)无病情变化时不需评估,当评分(≥3分)1周评估1次,病情变化时随时评估。

1.3.3 导管风险动态评估标准 极高危(≥9分)每天 1次;高危(6~8分)患者 1次 /3 d;2~5分时1次/每周,置管后、手术后、拔管后、出院时、转科时随时评估,直至<2分不再评估,但继续落实导管相关护理措施。

1.4 预防措施

1.4.1 压疮的预防措施 定期评估,各班严格交接皮肤情况,对有压疮风险(≤18分)的患者床头放置压疮的警示标识。鼓励患者活动或采取被动活动。给予定时翻身,建立翻身记录卡,采用侧身30°斜角,避免组织受压。保持皮肤清洁、干燥及床单清洁平整、无皱褶。在骨隆突处放置软枕。营养缺乏的患者,鼓励患者进食或采取其他的营养支持。采用气垫床或者压疮减压贴。健康教育,指导家属和患者了解压疮的知识和技能。

1.4.2 跌倒/坠床的预防措施 对有跌倒/坠床风险的患者床头放置防跌倒警示标识。高危(≥6 分)患者每小时巡视1次,满足患者需求。≥6分上报护理质控系统。视觉障碍的患者给予相应帮助。听觉障碍的患者给予相应帮助。定期进行床档的检查,保证性能良好。长期卧床患者、转运患者时、患者睡觉时床档保持在位。病床高度合适。将神志模糊或定向障碍的患者安置在靠近护士站的房间,躁动患者使用约束带保护。有排便管理计划,对有特殊排泄需求的患者安置于接近洗手间的床位或使用移动坐便器。尿壶、便盆放置于适当位置。患者选择合适的运动锻炼方式进行锻炼(包括步态、平衡和功能训练;强度/阻力练习;灵活性练习)。离床活动时有人陪伴。特殊患者提供辅助行走器,必要时护士亲自指导。患者穿合脚、系紧、不打滑的鞋子和合适的袜子,病号服长短合适。如患者服用有体位性低血压副作用的药物,服用后半小时内保持卧床或坐位。对患者和家属及陪护人员做好服药后注意事项的讲解。若出现头晕、双眼发黑、下肢无力、步态不稳时立即原地蹲下或靠墙,呼叫他人帮助。走廊、房间、卫生间和浴室有合适的栏杆和扶手。洗手间安装L形扶手并有合适的紧急呼叫装置。常用物品和呼叫器患者随手可及。

1.4.3 非计划拔管的预防措施 ≥3分时患者床头放置“预防导管滑脱”标识,以示提醒。对二类以上的导管进行动态评估。导管高危(6~8 分)、极高危(≥9分)患者至少每小时巡视1次,严密观察与交接,重点是位置、深度和导管固定是否有效[2]。动态评估患者对插管的耐受程度,对有拔管倾向的患者、躁动患者遵医嘱给予有效约束,对机械通气、气管镜检查等危重患者及时运用Ramsay量表评估镇静效果,采取措施积极预防拔管的发生。危重患者转运前再次检查各管道的固定情况。晚夜间必要时开启照明设施。导管安全健康教育:患者及家属不可自行拔除导管,有不适时及时呼叫;家属24 h陪同、看护,防止导管滑脱;患者穿宽松衣裤,活动或翻身时引流管留有足够长度,下床活动时引流袋不可高于引流口;若出现头晕、双眼发黑、下肢无力、步态不稳时立即原地蹲下或靠墙,呼叫他人帮助。

1.5 统计学方法

采用SPSS 22.0统计软件对数据进行统计学分析。计数资料比较采用χ2检验。P <0.05为差异有统计学意义。

2 结果

通过不良事件系统收集整合资料后发现,实验组压疮发生率为0.04%,对照组压疮发生率为0.08%,比较差异有统计学意义(P <0.05)。见表 6。实验组跌倒/坠床发生率0.03‰,对照组跌倒/坠床的发生率0.11‰,比较差异有统计学意义(P <0.05)。见表7。实验组非计划拔管发生率0.08‰,对照组非计划拔管发生率0.10‰,比较差异有统计学意义(P <0.05)。见表8。

表6 实施前后院内压疮发生情况比较

表7 实施前后跌倒/坠床发生情况比较

表8 实施前后非计划拔管发生情况比较

3 讨论

护士是影响护理质量的主体,大量研究已经证实护士与患者结局的关系,护士与院内压疮、跌倒/坠床、非计划拔管、疼痛等不良事件的结局密切相关[3],这些均增加患者的痛苦,延长了住院时间,增加医疗费用和病死率,给患者、家庭和社会带来沉重的负担,也增加护理工作量。这些事件的发生大多与护士的评估欠缺,采取的防护措施不到位,家属配合程度不同,健康宣教落实欠缺,患者营养状况差,疾病本身等因素有关。以前本院只关注了患者入院后首次评估,没有关注到住院期间的患者全程安全风险评估,及评估分值的动态变化,因此护士对患者的安全管理不够深入,也不科学。

汪均[4]通过对435例住院患者进行研究发现,在临床护理工作中,应用护理风险评估表,能够为患者提供良好的基础护理,并能够准确判断跌倒、压疮及坠床的风险,及早采取有效的应对措施,患者不良事件的发生率为0,充分体现了护理风险评估表的应用价值。本研究中,本院应用护理风险动态评估系统期间收治的住院患者,其压疮发生率为0.04%,跌倒发生率为0.03‰,非计划拔管发生率0.08‰,较应用前明显下降,比较差异有统计学意义(P <0.05),与相关研究报道一致,进一步体现了应用风险评估表的优势。

现阶段护理人员在患者入院当天评估其潜在的危险因素,制定出个性化、具有针对性、可操作性的预防及护理措施,通过科学的量表进行动态评估,护士根据风险高低,动态、及时地关注患者。较以前增加了使用量表的频次,提高了护士使用量表的熟练程度及风险管理意识。护士在宣教时更有条理性、针对性、科学性,便于患者及家属的理解和接受,有助于护理措施的实施。Miake-Lye等[5]研究表明,在跌倒预防中实施跌倒风险的评估、教育等,可降低约30%的跌倒风险。护理部及院级专业技术小组关注重点患者,指出不足之处,帮助科室安全管理及带教临床低年资护士,确保患者住院期间的全程安全。结果表明实施风险动态评估可以减少不良事件的发生[6],不断提高护理质量。

风险评估是护理风险管理中重要内容之一,强调患者评估是一个连续、动态的过程,具有系统性、全面性以及人性化的特点[7]。风险评估是是护理风险管理的第一步[8],也是风险管理的重要基础,因此在护理工作中实施风险动态评估是十分必要的。本院运行1年来,全体护理人员提高了护士识别风险及应对风险的能力,在风险防范中真正做到“预想、预查、预防”,以预见性为主的护理理念真实的落实到患者[9],提高了患者及家属的满意度。