小剧场豫剧《伤逝》对小说的转换

李红艳

《伤逝》是鲁迅唯一的爱情小说,也是一部以第一人称和意识流手法写就的小说。因其主题的现代、意味的深长、风格的忧伤,自问世以来,受到不同年代读者的青睐,且先后被不同的艺术门类改编,如电影、歌剧、昆剧、豫剧等。今天笔者要谈的,是豫剧版的《伤逝》。这部创作于十年前的作品,在搬上舞台之初就得到鲁迅孙子周令飞的高度认可。 2011年参加“全国小剧场优秀戏剧展演”,获“改编剧目大奖”;2017年,亮相于上海第三届小剧场戏曲节,仍获极佳口碑。支撑该剧一路走来的,是编导(编剧孟华、导演李利宏)心怀诚意的致敬改编及取得的艺术成就。概括起来,大致有三:一、恰切的讲述方式;二、成功的形式转换;三、对作品气质、叙述基调的准确把握与体现。

一、“自我讲述”的形式探寻

将《伤逝》定位为“小剧场戏曲”,无疑是恰切的。把鲁迅文学作品作为创作的题材来源,基本已锁定了它的观众群;就题材的气质讲,这种情节不太复杂、人物不多、抒情色彩浓郁、调子凄婉、内蕴丰厚的作品,特别适合做小剧场戏剧。

确定了小剧场戏曲的形态,紧接着的问题是用怎样一种方式来展开它。小剧场戏剧较之常规的戏剧,不只是物理空间的改变,而是关涉戏剧创作的一系列问题,如观演关系、审美心理、接受方式等等。因此,小剧场戏剧应该是为小剧场的特殊空间环境而创作,以传统镜框式舞台的创作思维来面对小剧场,肯定不灵。且已有小剧场昆剧《伤逝》珠玉在前,豫剧再做,只有另辟蹊径,方能匠心独具。

在形式的探寻中,鲁迅小说本身的叙述方式,成为编导创作的灵感引擎。小说的副标题,明确写着“涓生的手记”,意味着作者写的不是自己。但依然采用了第一人称的叙述方式。这是鲁迅叙述的一种偏好、一种习惯,它所产生的艺术效果,较之第三人称的他者视角,更能带给读者一种亲历者的私密感、真切感,也更容易引起读者的心理和情感认同。读《伤逝》,犹如在听涓生的娓娓讲述,颇有身临其境之感。

小剧场戏剧是一种近距离的审美,由于推倒了第四堵墙,演员和观众之间的隔膜被打破,观众变“观看”为“参与”,情感和心理介入的层次较之常规的演出更深。“在小剧场中,观众不是隔岸观火,而是炉边烤火。”(导演李利宏语)营造“炉边烤火”的在场感、参与感、氛围感,是创作者苦心孤诣所追求的。

基于原著小说的叙述方式和小剧场戏剧独特的观演关系,豫剧《伤逝》亦采取了第一人称的叙述。舞台灯亮,率先走上舞台的是身着长衫的“涓生”。他既是剧中人,又是这场演出的“主持”。作为剧中人时,他生活在小说描写的那个年代,作为主持人时,他生活在和观众同时期的当下;作为剧中人时,他是故事的行为者、亲历者,作为主持人时,他是行为的旁观者、评判者;作为剧中人时,他行使的是代言体的职责,作为主持人时,他发挥的是叙事体的功能。戏就是在他的叙述性介绍中开始的:

涓生: 欢迎朋友们!你们是怀着对鲁迅先生作品深切的关爱来看我们演出的,在此,我深表感谢!《伤逝》是鲁迅中期的一篇名著,我们把它改编成了豫剧。用豫剧来解读名著,用名著来普及戏剧,是我们的“双善期待”……

在“戏”正式开始前的这部分,主持人“涓生”告诉观众,下面要讲的,就是“我”和子君的故事,并向大家逐个介绍了即将在剧中出现的人物:涓生、子君、小东西、鲶鱼须、小官太太。每个人物的职业身份、性格特点、典型行为,经他的介绍并配以角色的亮相,一一呈现在观众面前。看过小说的观众,通过角色的亮相,会调动起既有的阅读经验,获得一种形象的感知;未看过小说的观众,则对人物关系做到了心中有数,并经由人物的装扮、语言及典型行为,旋即产生某种“代入感”,为下面入戏做了情绪和心理的准备。

这种进入方式,非常契合小说的叙述风格。小说采用的是倒叙手法,它既是故事的进入方式,也从整体上奠定了作品的悲凉基调,是全剧情绪色彩的一种统摄手段。昆剧《伤逝》,便是以涓生的故地重游,对他和子君的爱情进行“凭吊”,故而较好地保持了原著的悲剧色彩。豫剧中“涓生”的串场解说,可谓是异曲同工,它是一种导入、铺垫、渲染、告知,有它无它,感觉、韵味、情势大不相同。

作为叙述者,“涓生”在戏中是贯穿的。当故事行进到一个节点,他会“还原”讲述者的身份,对刚刚发生或即将发生的剧情或评说、或感叹、或提问、或疑惑。《伤逝》是一篇爱情小说,写的却是男女主人公从“爱”到“无爱”的过程。全剧伤的恰是“爱的逝去”。那么,引发涓生和子君爱情悲剧的原因到底是什么?不同的人心中的答案是不同的。鲁迅先生在文中做了一些导读、点化,如“爱情必须时时更新、生长、创造”“人必生活着,爱才有所附丽”……但整部小说引发的思考却是多重复杂的——“先前以为了解而现在看来却是隔膜”的爱的冲动和盲目?那个尚不可能实现自由恋爱,阻力、压力重重的社会环境?被柴米油盐生活琐事日渐销蚀的理想的丧失?涓生的不够宽容、不敢担当?这些,既是主人公涓生的困惑,也是观众的困惑。在豫剧《伤逝》中,改编者借助“涓生”的串场,不断把“行为者”涓生的感受和困惑表达出来,引发现场观众思想、情感、评判的介入。

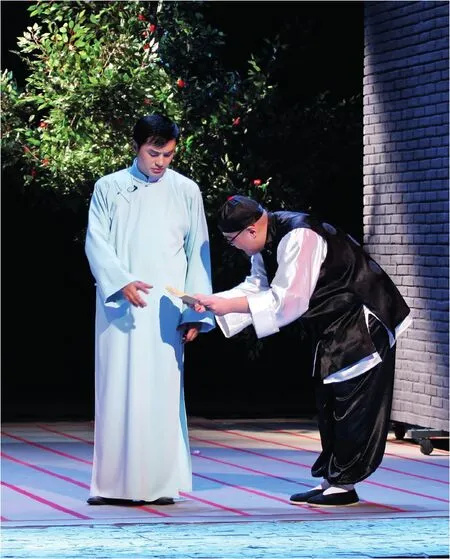

图1 豫剧《伤逝》剧照 (摄影:孟飞舟)

如子君和涓生勇敢结合后,她的叔父送来了“违背祖训,败坏门风”的断绝信,刚刚开始的美好罩上了阴霾;而子君整日沉浸在养鸡饲狗的忙碌中,也引起了涓生的不满,他们开始有了矛盾、摩擦。这个片段结束后,主持人“涓生”出来和观众交流他的看法:

涓生: 鲁迅先生说:“爱情必须时时更新、生长、创造”。如果停滞一隅,它也会生锈。迁居吉兆胡同三个月来,子君变化很大,书不看了,歌不唱了,连她那最好听的高跟鞋声也听不到了。她整天麻鞋布衣,汗流满面,忙她的家要。她的家要都是些什么呢?

再如,经过更长一段的摩擦,涓生和子君渐渐由生活的困顿转为情感的隔膜。贫贱夫妻百事哀,涓生终于忍受不了生活的窘迫、情感的失落、心情的压抑,到了容忍的极限,对子君说出“我已经不爱你了”。此时,一曲似曾相识的歌声隐隐飘来,那是涓生向子君曾经的爱情表白。隐隐的歌声中,主持人“涓生”出现在光柱中:

涓生: 没错,那是史涓生的声音。但那是过去的史涓生,向过去的苗子君求爱的表白。现在的史涓生,却完全失去了那份激情。你们会说我是“伪君子”“情场骗子”,而这话我早已在心里对自己责问过千百回:我是“伪君子”吗?我是“情场骗子”吗?我是真诚的,过去是真诚的,现在依然真诚。你们不能原谅我的恐怕就是我对子君说的那句话:“我已经不爱你了!”但这正是我的真诚。爱情是欺骗得的吗?

此刻“涓生”的表白,既是他跳出人物的自身反观,也是当事人的疑问、困惑、辩解、澄清,更是创作者试图和观众交流的一个话题,意在引导观众从旁观者变为参与者。尽管演出现场没有采用当场提问的方式获取观众的答案,但相信“涓生”的疑问和设问,定会引发观众的种种思考;也相信随着剧情的推进,不同的观众会有各自的答案。

不难看出,让“涓生”作为主持人贯穿全剧,是作者所持的立场视角,也是一种叙事策略,还是和观众沟通交流、延伸创作思想的一种手段,更是一种结构方法。他的跳出跳入,从审美效果上讲,是一种“间离”,打破了观众的幻觉,观众不时跳出剧情,回到现实,对剧中人物的行为做出自己的评判和思考。而且,当这种手法以“第一人称”的面貌出现时,它带给观众的亲切感以及由此带来的观众情感、心理的投入度,与作为第三人称的效果还是大不相同的。观众心理的“场”、情感的“场”、思考的“场”,都融入了创作者精心营构的戏剧“场”中。

除了“涓生”的间离,剧中还用了一种声音的“间离”。当一种情绪、情感行进到一个节点,或在下一个情感片段的开启处,会隐隐飘起经典歌曲《天涯歌女》《四季歌》的旋律。众所周知,《天涯歌女》《四季歌》均出自电影《马路天使》,它描写的故事年代,比《伤逝》故事的发生年代晚。严格意义上说,这是一种年代的“穿帮”。作者故做此用,别有深意。因歌词内容和主人公的人生际遇有着妙不可言的暗合,从内里看,是情绪的外化延伸,从表面看,是对观众的情绪“间离”。昆剧《伤逝》同样用了“间离”,它以和剧种气质极其吻合的大提琴的独奏或演奏者直接上台的方式,实现它的氛围营造和“间离”效果。

二、情节戏剧化,人物形象化、立体化

《伤逝》这篇小说,抒情色彩浓,连贯性的情节描写少,所有的情节都如珍珠般镶嵌在抒情性极浓的回忆中,对那些习惯了以情节取胜的读者来说,会产生类似“碎片”的感觉。而且,即使有情节描写的地方,作者也几乎是惜墨如金,极含蓄、极简约、极平静。从逻辑关系上看,这些情节也没有完全按照发生的先后顺序走,有的时候写现在,有的时候写过去;或是先写结果,后写原因;或是先抒发感受,再叙述情节,跳跃感很强。读者是跟着涓生的感觉、感情,才慢慢把这些“散落”的“信息”连缀起来,最后形成对这个故事的整体感受。

但是,戏剧是情节的艺术!

戏剧情节的推进讲究内在的情势逻辑,在戏剧高潮到来之前,必须有扎实、顺理成章的情节铺陈,这样人物的行为才水到渠成、真实可信。从文学到戏剧,就要转小说结构为戏剧结构,要敏锐捕捉小说中散落的“核心”情节点,并把它们按照戏剧发生、发展、高潮、结局的内在逻辑组织起来,铺展起来,升华起来,把描写性场面变为戏剧性场面。如此,方能实现文学作品的戏剧化。

小说的前半部,描写了子君和涓生爱的热烈,让人难忘的莫过于子君那句掷地有声的宣言:“我是我自己的,他们谁也没有干涉我的权利!”还有涓生被子君的爱情宣言感染后做出的那个典型动作。这是“爱”之主题的核心情节和行为。但是,无论是子君的“宣言”,还是涓生的“下跪”,都是主人公回忆中的“碎片”,没有铺垫,没有映衬,就那样突兀地出现了。恰如孔庆东所说:“在一个并不讲故事的小说里面,出现了这样一句听上去很冷静很平淡但其实又斩钉截铁、在那个时代可以说是振聋发聩的话。”小说可以不按逻辑讲故事,可以“横空出现”,如此任性,如此自由,却又让人觉得如此高明。但是,放在戏里,不行。创作者必须要为子君的“宣言”、涓生的“表白”做好扎实铺垫。做到势之所至,情之所归。他必须根据记忆中“只剩下的一些片段”,去想象、还原、丰富、再现故事的过程和现场。

欲写爱的热烈,先写爱的艰难。戏在涓生热切、不安的期盼中开场。热切,因为涓生和子君“数月来爱之火愈烧愈猛,日不见晌不闻如隔三冬”;焦急,源于子君家人的态度,“她堂叔频频下逐客之令,苗家府不接受我史涓生”。子君随时都可能屈从叔叔、父亲的淫威,和涓生断绝来往,也可能从此就不来了。

还好,涓生听到了那熟悉的高跟鞋的“橐、橐”声。

涓生急切地冲出门去,迎面袅袅婷婷走来的却是那个油头粉面、半男半女的“小东西”。热切满怀的涓生被这个“怪物”搞得胃口大倒,情绪大跌。

“橐、橐、橐——”高跟鞋的声音再度响起,子君来了!因了前面小东西的扫兴,加上子君的姗姗来迟,涓生愈加为他们的爱情担忧:门第落差的自卑,子君家长的反对,周围异样的眼神……

现实确如涓生所忧,他们还没有来得及喁喁情话,小东西袅袅婷婷又来了。他告诉涓生,因他“不赏脸”,局长的大公子生气了……后果很严重。

而从另一间房子里,“叭”的一声传来了玻璃的碎声,破窗中探出账房先生“鲶鱼须”的脸,鼻尖还渗着血……

至此,涓生对子君盼望的热切,已经化为了无可遏止的愠怒:“看见吗?这就是我们的环境,这就是我们的伊甸园!”

改编者把两人爱的艰难、爱的障碍做了充分渲染,把涓生对两人情感前途的渺茫和无力感推到极致,在这个情势下,子君发表了她的掷地有声的爱情宣言:“我是我自己的,他们谁也没有干涉我的权利!”

如此热烈的表白,涓生焉能不被感动?他挽着子君的手,做出了那个后来让子君时时温习、不断“自修”、夜夜回味的动作——“含泪握着她的手,一条腿跪了下去……”

图2 豫剧《伤逝》剧照 (摄影:孟飞舟)

小剧场豫剧《伤逝》用这么长的篇章,完成了小说中子君那句“爱的宣言”和涓生那个“爱的表白”的过程诠释,把叙述的“碎片”化为了完整的情节,把平面的叙述化为了生动的画面,把深沉的抒情化为了淋漓的表达,完成了从小说到戏剧的形式转换。

后半部“爱”的逝去,同样用了铺陈的手法。欲写爱的逝去,先写爱的热烈和甜蜜。冲破一切势力樊笼走到一起的子君和涓生,经常面对面坐着,互相欣赏,久久无话,在爱的相守中不断温习“功课”。然而,爱情并非存在于真空,生活的大手开始干预他们的生活:经济的拮据成为生存的威压,鸡狗的喧闹打破了生活的安静,并由此引发了和房东的不断“战争”;性情的差异开始凸显;子君理想的丧失让他们渐渐陌生;涓生的失业使生活雪上加霜……颓落的生活慢慢销蚀着他们的激情,并由此发展为情感的隔膜。情势的铺垫到位了,但要让涓生说出“我已经不爱你了”这句残酷绝情的话,还需营造特定的情境氛围——

涓生求职无果,投稿无信,在漫漫大雪中回到冰冷的家。

屋内烟熏火燎,他们烧煤弃炭,仅仅是为了省出房租……

子君对涓生又买回植物表示不解,涓生对子君沉溺于鸡狗之乐表示不可思议……

冷寂隔膜中,子君试图和涓生再一次回味旧时的“功课”,涓生显然已毫无耐心和兴趣,以“饿”为借口搪塞。继而两人为一条咸鱼的去处、为阿随的归宿引起一番争吵,涓生愤而欲走——

子君: (凄然呼叫)涓生!……

涓生: 我去把阿随找回来。

子君: 不,涓生,我不要了,我只要你。我怕你出去就不回来了。入冬这些天来,你常常不在家,我不敢问你,可我一个人受不了这份孤独。

涓生: 你不必怀疑,我没去别处,仅仅是在图书馆看书。那里有煤火,比在家里暖和。特别是……

子君: 特别是什么?

涓生: 特别是躲在图书馆里清静,看不到你苦愁的面容、凄楚的假笑、压抑得要死的沉默……子君,我们蜷缩在这间屋子里会一同灭亡的!

子君: 可你说过,我是家的全部,家是爱的全部。

涓生: 家会灭亡,爱也会灭亡。你要我说心里话:子君,我,我已经不爱你了!

当一切伏笔埋好之后,悲剧的发生显然只需要“引燃”的导火索。由于作者营造好了特定的环境氛围、情绪氛围,那么一条“咸鱼”就有足够的能量引爆“情感危机”的炸弹,涓生终于说出那句残酷的话来,完成了“爱”的“逝去”的振聋发聩的表达。

以上所谈是情节的戏剧化。接下来说人物的形象化、立体化。主要谈戏中的三个小人物:小东西、鲶鱼须、房东太太。在昆剧《伤逝》中,创作者将这三个人物进行了“整合”,由男演员饰演的房东太太,说女还男,半女半男,她身上既有鲶鱼须的影子,也有“小平面”的痕迹;既作为男女主人公的外部环境存在,也作为具体的个体和子君发生冲突,同时还是一个贯穿全剧的结构性人物。采取的是一人多用之法。豫剧《伤逝》中,改编者采取了相反的思路,赋予这三个“点缀式”人物以独特行为,让他们各自成为带着极强隐喻性、和主人公悲剧命运密不可分的典型人物,多人多用,殊途同归。

先来看小东西。小说中对他的描写有三处:一是涓生盼子君到来时:“我憎恶那太像子君鞋声的常常穿着新皮鞋的邻院的搽雪花膏的小东西”。二是送子君出门时,“送她出门……到院外,照例又是明晃晃的玻璃窗里的那小东西的脸,加厚的雪花膏。”三是涓生收到辞退信,“我就早已料到了,那‘雪花膏’便是局长的儿子的赌友,一定要去添些谣言,设法报告的。”

这些描写,已大致勾勒出了人物的相貌、特征、行为、心态。进入到戏剧,要做的是告诉观众人物的来龙去脉:为什么爱穿高跟鞋?爱擦很厚的雪花膏?为什么处心积虑要在局长面前造涓生的谣?这是戏剧艺术塑造人物的需要,也是观众审美心理的需要。

戏的开场,随着熟悉的“橐、橐、橐”的高跟鞋声越来越近,映入涓生眼帘的是油头粉面、搔首弄姿的“小东西”。他一见涓生,便用十分欣赏的眼光把他从头打量到脚,然后一个腻腻的甜笑,微微一躬。涓生则厌恶地转身欲下——

小东西: 先生留步!……阁下姓史吧?

史涓生: ……什么事?

小东西: 同住一个会馆,抬头不见低头见,光碰面儿,不说话儿,你就不觉得闷得慌?

史涓生: ……

小东西: 不才秦魅,秦可卿的卿,魅力的魅。同在局子里供职,可惜不在一个科室,不能随时瞻仰史先生的倜傥英姿,至为遗憾。

史涓生: 秦先生,你如此风流俏丽的打扮不得时时欣赏,我才遗憾哩!

小东西: 你知道今天谁来跟我玩牌吗?局长的大公子!认识认识,有你的好处。

史涓生: 没工夫!

图3 豫剧《伤逝》剧照 (摄影:孟飞舟)

这段对话,基本解答了观众心中的疑问,“小东西”是个“性取向异常者”,他如此打扮,是为了取悦涓生。涓生的生硬拒绝,让他很没面子,造谣报告的“伏笔”就此埋下。

因了“性别”的特殊,子君和涓生约会时,他自然成为一种在场的障碍。不但在明晃晃的玻璃窗后面偷窥,而且专门在子君到来时,前来“警告”涓生,由于他不赏脸,局长的大公子很生气。涓生被解雇的伏笔也在此埋下。后面到吉兆胡同给涓生送辞退信的,正是小东西。这和前面的伏笔形成了照应。

鲶鱼须的塑造亦同。作者在开演前的介绍中,已明确告诉观众,“他明着是个账房先生,暗中却不知是谁放在会馆里的一只眼睛”。戏中,他除了是一个不惜把鼻尖“挤成了一个小平面”的窥视者,也是一个在场的“搅局者”:他会以发电影票的名义,故意叨扰涓生和子君的约会;他能找到吉兆胡同,要涓生补足因房价上涨所欠的七元六角三分的房租;在小说中,子君死去的消息,是从“一个久不问候的世交”口中获得的;在戏中,前来送信的是鲶鱼须,而且是子君的叔叔差他来的。哦,原来他就是子君叔父“放在会馆里的眼睛”……

小东西和鲶鱼须,之于涓生和子君,如影随形,无处不在,随时都会出现在他们的生活中,成为爱情私密空间的破坏者。小东西的一头,连着局长的大公子,代表着权力的淫威;鲶鱼须的一头,连着子君的叔父,象征着家族的势力。他们既是偷窥者、监视者、在场者、代言者,又是一种有形的精神威压,构成了子君、涓生爱情悲剧的背景式、氛围式存在。

小官太太,在小说中的描写也只是简单几句,但这寥寥数语,却蕴含着冲突的戏剧性和丰富性,因此就有了她和子君因鸡狗纠纷而生发的非常精彩的两段戏。她和子君之冲突,外化了涓生和子君经济的窘迫,生活的拮据,又活化了子君沉溺日常琐碎的消沉和颓丧,而小官太太的刻薄、势力,也代表了社会对子君们的苛刻和不宽容。她和小东西、鲶鱼须一起,共同构成了涓生、子君生存环境的无形之网,成为他们爱情悲剧的助推者。

三、忧郁、忧伤风格的保持

《伤逝》是写爱情的,但文中鲁迅“对爱的幸福感的描绘,远不如对失落感的渲染。……读《伤逝》的时候,总是惊叹于作者那种极度肃杀、哀婉的情调。青年之爱,本应是热烈而纯情的,但,作者却从中体味出无奈的悲伤。个性解放与爱情自由,最终被厄运卷去……”这种情绪基调的确立,源于小说的表现内容,一定程度上也融入了作者自身的人生体验。但它能让读者产生感同身受的认同感,却得益于作者独特的叙述方式和高超的表达能力。

图4 豫剧《伤逝》剧照 (摄影:孟飞舟)

“如果我能够,我要写下我的悔恨和悲哀,为子君,为自己。”

小说一开始,就先声夺人地为全篇定下了一个“忏悔、自省”的调子。“一句话,就把人带入一种情调,一种氛围,一种意境,让人进入一个别样的空间。……它给整个作品定下了一个诗的调子。”第一人称的叙述,抒情化的表达,主人公忏悔、自省的姿态,悲剧的走向,共同氤氲出小说凄婉、忧郁的气质。

从小说到舞台,尽管艺术形式发生了变化,但最应该保持的,就是作品的气质,而这,恰恰又是最难的。豫剧《伤逝》在对小说忧郁基调的保持上做了如下努力:

1. 第一人称的叙述。讲述者的“自我”感受和情感色彩,更容易成为统摄全剧的决定力量。

2. 对小说潜在的情绪点,聚焦放大,细挖深掘,尽情描绘,营造凄婉悲凉的调子。在涓生对子君说出“我已经不爱你了”之后,他们的爱情故事已经结束了。但“这一‘结束’,在男女主人公的心理上却出现了不同的反应:涓生完全自觉地意识到自己已经不再爱子君,这是一个应该结束的爱情与婚姻;但子君却浑然不知,她仍沉浸在对涓生的爱的依恋中”。那么,涓生说出这句话对子君的打击之大可想而知。这是一个情感的“泉眼”,是女主人公心理和情感储藏的“富矿”,聪明的作者绝不会放过——

还是吉兆胡同的那间小屋,一切依旧,不同的是涓生此前买的、已经枯萎的两盆花,摆在很显眼的位置。神情呆滞的子君下意识地在给这两盆花浇水,水早已四溢,她却毫无察觉,对着曾经被自己冷落的它们,敞开心扉,抒发胸臆:

子君: 你叫君子兰哪,

你叫微冬青。

你是春天来呀,

你来已隆冬。

记不记得谁把你们请?

那可是我的先生史涓生!

都怪我粗心哪,

冷落了二精英。

旱了忘浇水,

冷了不避风。

你们就不言不语、不吭不哼、

不告不禀、不怒不惊、

悄没声息尽了终——

好狠心的二精英!

您是他的爱呀,

您中他的情;

我把您慢待呀,

得罪了我先生!

求二位多多原谅,发发慈悲,

打打精神,挺挺腰杆,

返也么返返青——

……

有道是世间万物有灵性,

普天下仁爱怜悯性相通。

您可知泪眼巴巴我在等?

等一个枯株起死再回生!

我要等雪住寒尽霜无影,

我要等冬去春来柳芽青。

我要等鹊鸣燕归蜂蝶动,

我要等万朵花开上紫藤。

我要用鞋声再敲石头径,

我要等含笑归来的史涓生!……

寓情于物,借物抒情。借两盆植物,表达弱者的无助;通过自言自语,抒发痴者的茫然。这是一个无助者的追忆,这是一种迷离中的臆想,这是一屡失落中的寄托,这是一份希望中的绝望…… 这段酣畅淋漓的内心独白,写出了子君的孤独、无助、可怜、失魂落魄。悲凉凄婉之感扑面而来,成为全剧的泪点所在。

“日本学者木山英雄先生所言,鲁迅有一种‘内攻型冲动’,对自己拥有的全部观念、情感、选择,都要加以‘多疑’的审视。”《伤逝》的后半部,涓生对自己说出的那句话引发的后果不断进行的质疑和诘问、自责和审判,就是鲁迅“内攻型冲动”的体现,这自然也形成了男主人公情感的“漩涡”和释放点。涓生得知子君去世的消息,惊愕、悲痛、愧疚、自责……千重滋味、万般悔恨涌上心头。在此,作者充分发挥了豫剧重唱的剧种优势,为他精心设置了一个40句的重点唱段,淋漓尽致地表达了他的悲伤愧悔:

涓生: 一纸遗书飞来剑,

刺我心,割我肝,扎我肺,裂我胆,

顿觉得山呼海啸、雷鸣电闪、陷地塌天!

活生生一个你转瞬不见,

鲜灵灵一株苗悄然自蔫。

靓丽丽一个人竟自寻短?

年轻轻一条命悄然化烟?

……

你的去竟如同电光一闪,

你的去留下了迷雾一团。

你的去引我进良心法院,

你的去逼我入道义法栏!

……

良心账爱情债自审自判——

无休止地清,

无休止地算;

无休止地点,

无休止地盘!

且将我邈邈前路、漫漫人生、虞虞命

运——

抵押偿还!

恍然间犹见子君云头站,

殷殷等我在离恨天!……

这段摧肝扯肺的情感描写,刻画了涓生之伤、之痛、之恨、之悔,把全剧的悲剧氛围推向高潮。以一股势不可挡的强大情感洪流的宣泄为全剧戛然作结,压抑、忧郁的悲剧氛围充盈弥漫整个剧场,裹挟全场观众。

凡小说“情眼”处,剧作家都做到了敏锐的捕捉和适度的开掘,使得全剧抒情凄婉的色彩浓郁。同时,对语言风格感、身份感、年代感的追求,对环境和氛围的精心营构,都对该剧凄凉、忧伤风格的强化起到了烘托渲染的作用。全剧节奏舒展,平缓而不平淡;气质忧郁,沉郁而不沉闷。既带着小说天然的基因,又体现着戏剧后天的塑造。

小剧场豫剧《伤逝》是对鲁迅小说的一次成功改编。因了从小说到舞台的形式转变,更多的普通观众,经由戏剧这种形式,了解了鲁迅的这部小说;更多的年轻观众,通过鲁迅这部小说,走进了戏剧,走进了豫剧。古老质朴的豫剧,也因为小剧场这种形态,因为《伤逝》这部作品,而洋溢出青春的色彩,时尚的气息,不俗的品格。故而,它弥足珍贵,意义非常!