1939-1941年成都“工合”事业述略

焦 敬 超

(上海师范大学 人文与传播学院,上海 200234 )

1937年抗日战争全面爆发后,日军占领了我国工业较集中的东南沿海以及华北、华中各地,并进行大肆掠夺与破坏,从而严重损害了我国工业的发展,造成后方军用与民用生活物资供应紧张。在国际友人帮助下,经国内各派抗日进步力量共同努力,1938年8月在武汉成立“中国工业合作社”,简称“工合”。1939年2月,“工合”协会决定在成都成立“工合”事务所。从1939年3月开始组社至1940年5月,成都共成立55个合作社,有社员555人,贷出资金 413 285 元,收回 154 275 元,总生产量为 204 338 039 元。成都“工合”充实了我国后方经济,有力支持了持久抗战。然而史学界对此关注甚少,就笔者目力所及,研究“工合”的论著虽然较多,但研究区域多集中于西北地区,专门研究成都“工合”的论著较少,即便有也多夹杂于研究“工合”的综合著作中[1],专题论文更是寥寥[2]。因此,关于成都“工合”的研究似乎还处在起步阶段,有鉴于此,笔者利用“工合”协会及川康“工合”创办的一些期刊及相关的“工合”书籍,勾勒成都“工合”的基本情况,从促进当地农业发展,救济难民,振兴旧有工业等方面突显成都“工合”对抗战的支持与贡献,以期丰富与深化中国近代工业史的研究。

一、抗战时局下的中国“工合”

工业合作社是工业革命以后的产物,是由工人们自己筹集资金,购置机器,建立工厂,管理业务,生产所得由自己支配的一种自救自助的新组织[3]。英国是工业革命的发源地,故合作运动也以英国为嚆失。1844年英国罗虚尔公平先锋社创立,开合作运动的先河。但是,英国工业合作社终因资本薄弱、技术低下等原因,所生产的产品品质较次,成本居高,无法与大工厂的产品竞争而渐渐淡出。

中国的工业合作社起步较晚,产生于抗战时期。随着日本发动侵华战争,我国沿海、长江中下游等较繁盛之工业区域尽毁于炮火。为了保证持久抗战,需要有自给自足的经济基础。中国作为一个农业大国,农村所蕴藏的资源较丰富,但因技术落后、交通不便等原因,而未能较好地开发利用。鉴于此,在广大的农村、城镇中建立中小型工业合作社,使用简单的机器配合手工业从事生产,制造生活必需品,以缓解后方军用与生活物质供不应求的局面成为其时共识。更为重要的是,工业合作社零星散布于乡村市镇之间,敌人虽欲破坏亦无计可施。

1938年3月19日及4月3日,在上海各界人士及国际友人出席的“星一聚餐会”上,美国进步记者海伦·斯若·埃德加和热心于救济事业的新西兰友人路易·艾黎等人提出了“一个在中国建立工业合作社的概略计划”,即利用大后方的丰富资源和流落到抗战后方的工人、难民等,从事各种迫切需要的日用品工业生产,供应军需民用[4]。此计划得到了合作专家卢广锦与知名工程师吴去非、林福裕等人的大力支持,更获得宋美龄及孔祥熙的大力赞助。并且通过英国大使柯尔的介绍,该计划亦被国民政府所采纳。1938年5月,工业合作协会(简称“工合”)在武汉成立,由行政院拨500百万元为初期贷款,孔祥熙亲任协会主席,路易·艾黎为“工合”技术顾问,并亲赴全国各地从事推广工作。

1938年秋季,武汉外围战打响。“工合”为适应需要,首先在宝鸡成立西北区办事处,以推动陕、甘、晋、豫、鄂五省的“工合”发展。在湖南邵阳成立西南区办事处,以推进湘、桂、黔三省的“工合”发展。1939年1月,“工合”协会在重庆设立“工合”川康区办事处,又在江西赣县、云南昆明成立东南、云南两个办事处,工作范围亦由8省推进为16省。

二、抗战时期的成都“工合”

川康两省蕴藏着丰富的资源,但因交通不便、资金不足以及技术落后等原因,大量的资源未被开发。随着国府迁都重庆,沿海工厂大批内移,四川产业呈蓬勃之象。故中国工业合作协会认为其具备发展“工合”之条件,于1939年1月在重庆设立“工合”川康区办事处,一方面调查川康各地的工业资源,确定以何种“工合”方式开展生产;另一方面则选择交通便利,原料丰富,具有手工业基础之县市,为发展“工合”事业之据点。川康“工合”除开发富源,增加军需民用物品外,更急需在此建立我国的经济堡垒,用以抵制仇货,准备经济反攻[5]。

(一)机构设立

成都是四川省省会,居于四川盆地腹中,四面大山环绕。成都平原不但水利发达,气候也非常温暖。不过因它僻处西部,现代的交通工具还未十分完备,技术也较落后,因而工业发展较缓慢。但相比之下其农业较发达,且矿藏丰富,能为工业发展提供较丰足的原料。

自日军入侵沿海各省,各地难民大批向后方腹地逃避,成都由此成为各方难民的集中地,这为成都“工合”事业的发展提供了大量劳动力。而川西平原得天独厚的条件使成都农闲时间较长,这也是劳动力来源之一[6]。

成都“工合”事业的推动,始于1939年2月,先成立了“工合”川康区驻蓉办事处,后又改为成都“工合”事务所(位于成都市上汪家拐街35号)[7],涵盖成都市及华阳县两县市。

(二)组社概况

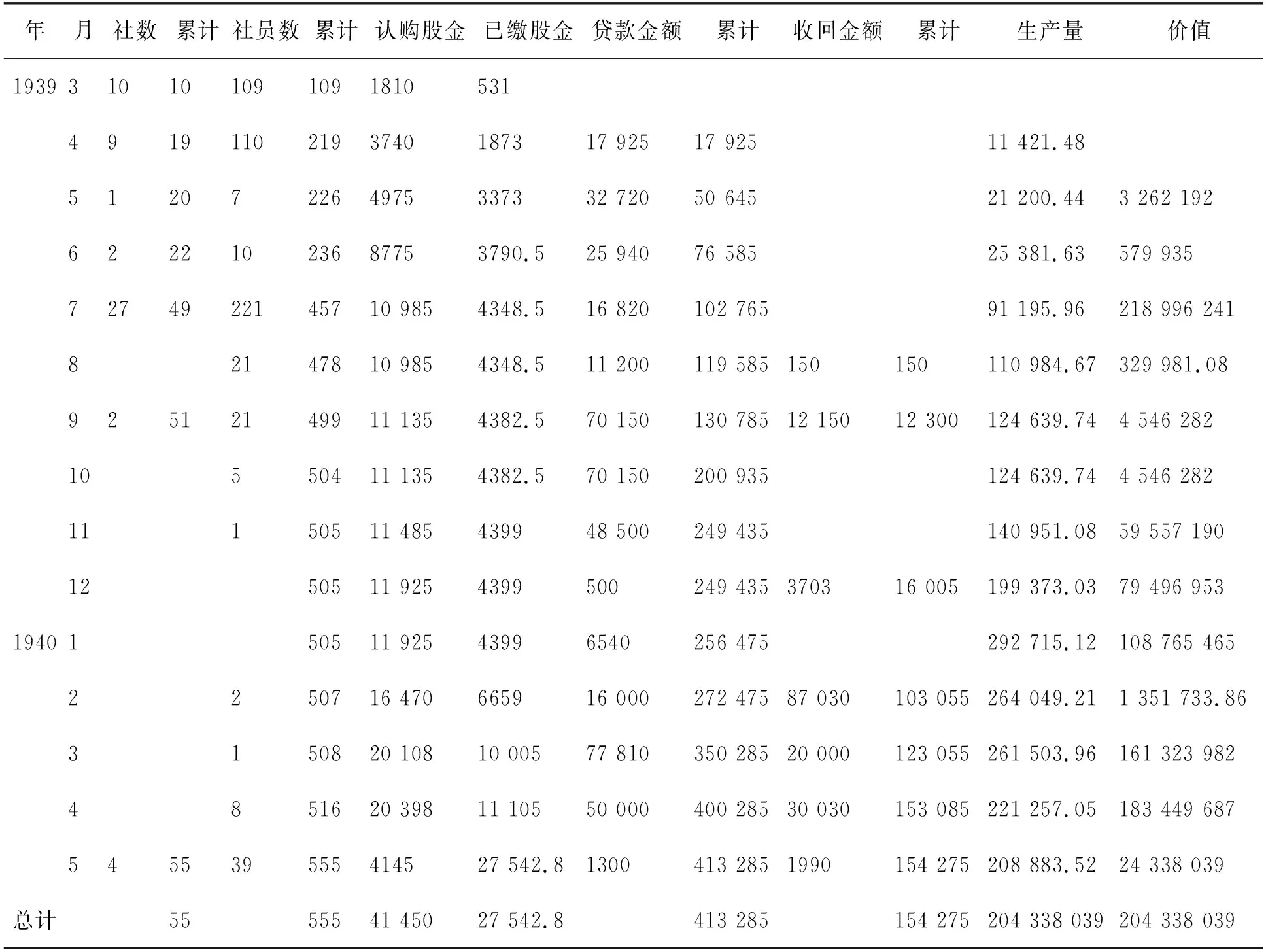

关于组社,成都“工合”事务所为确保稳妥,分为三个步骤:第一为筹备期,第二为创立期,第三为贷款期[8]。表1为成都“工合”事务所1939年3月至1940年5月的组社情况。

表1 成都“工合”社的社数、社员人数、股金、贷款及生产量等情况表

从上表可知,成都“工合”事务所自1939年3月开始组社至1940年5月,共成立55个合作社,有社员555人,贷出资金413 285元,收回154 275元,总生产量为204 338 039元。其中1939年3月组成10社,4月至5月增加10个合作社,6月至7月又增至29社,几乎“日有增加”。

为力保合作社的质量,从1939年10月起,“工合”协会命令各地停止组社,对于原有的合作社尽力整改,将不良的合作社加以淘汰,重复的加以合并,健全的加以充实,减少雇工,吸收健全社员,增进教育工作,提高生产效率。1940年5月以后各地合作社的内部整顿大体完成,并纷纷按照当地的特殊环境与特有的材料推进工作。每一事务所选定一两种中心工业,使它发展为中心业务,在当地起到模范、引领作用。成都“工合”为健全各行业生产,亦暂停组创新社,并派事务所工作人员分别前往各社指导,办理筹金。对于业务无法经营者,即于合并或解散[10]。正如上表所示:在1939年8月至1940年4月间,成都的工业合作社社数虽然有减无增,但生产数量和价值却呈明显的上升趋势。

成都“工合”的创设因适应了战时经济发展的需要,不仅发展较迅速,更得到了宋霭龄、宋庆龄、宋美龄、孔祥熙等社会要人的支持。其中,宋氏三姐妹于1940年4月25日专程乘火车由山城重庆抵达成都,视察中国工业合作协会成都事务所的工作[11]。

(三)业务状况

1939年3月至6月间,成都共成立工业合作社22社,其中贷款的合作社有16社。成都“工合”事务所按照每社的业务计划书,推算出每社每月之营业状况及盈亏情形,并在各种工业中抽选一社以资比较:

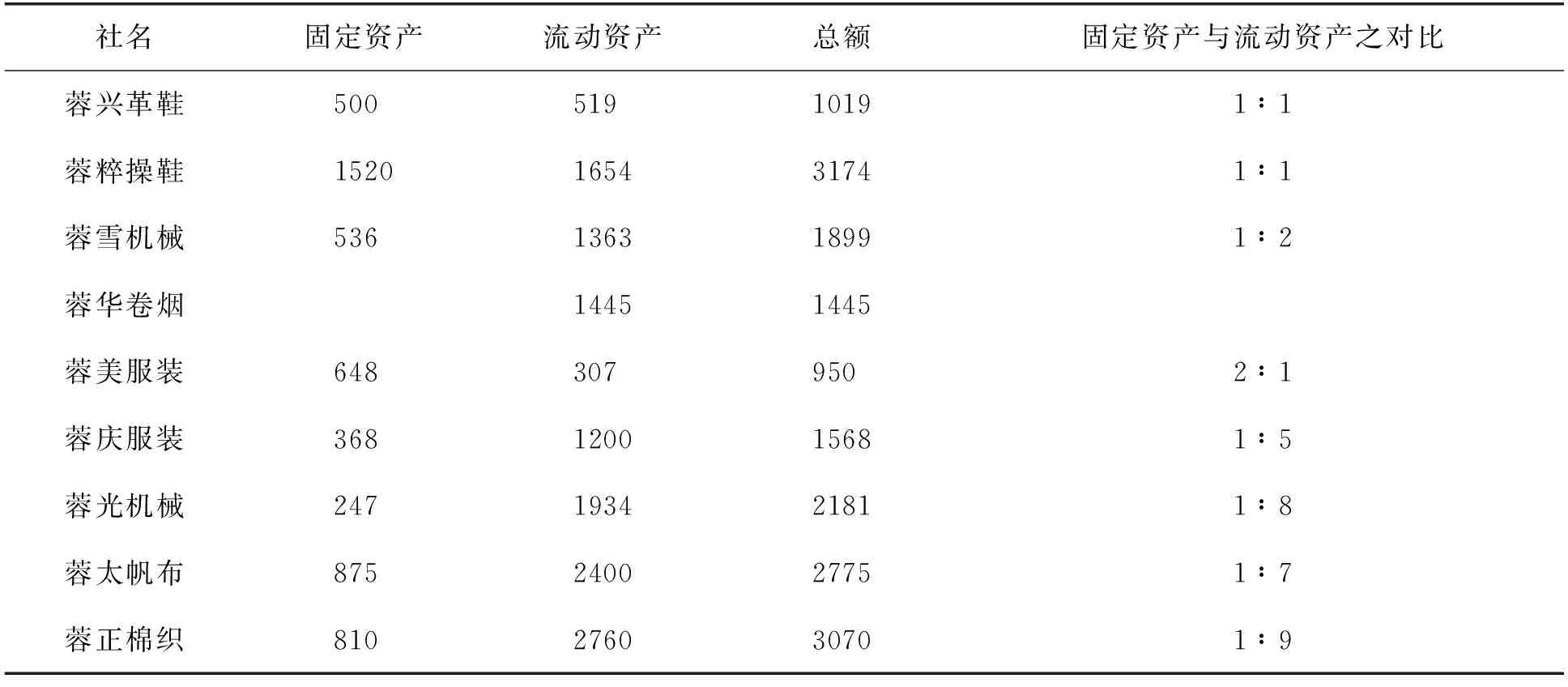

表2 各工业资本分配统计表[8]

资本的分配有两种方式,一种是投资于固定资产,另一种是投资于流动资产。开始经营时,固定资产与流动资产须有一定的比例,始为合理,利于营业。从上表可知,大部分生产合作社的固定资产与流动资产比例均为1∶1。其中蓉光机械工业合作社的比例本应固定资产大于流动资产,但因该社处于创设的初期阶段,几乎没有机器,且因多种原因不易购置,经过该社的再三考虑,决定由该社自行制造,故原料费用较高。

此外,由上表还发现蓉美、蓉庆两服装工业合作社,虽属同一工业,但固定资产与流动资产的比例却不一致。其因在于蓉美工业合作社创设后主要负责承造军用制服,所以该社暂不需自购原料,只需负责加工承制;蓉庆服装工业合作社则主要供应社会一般之需要,因而该社需较大的流动资金用于原料的采购,为顾客制衣,所以蓉庆服装工业合作社的流动资产比例高于蓉美合作社。而蓉华卷烟工业合作社,因该社的生产设备均向他人租用,每月只需支付租金,所以在固定资产中的投资甚少,因而固定资产一栏空缺。

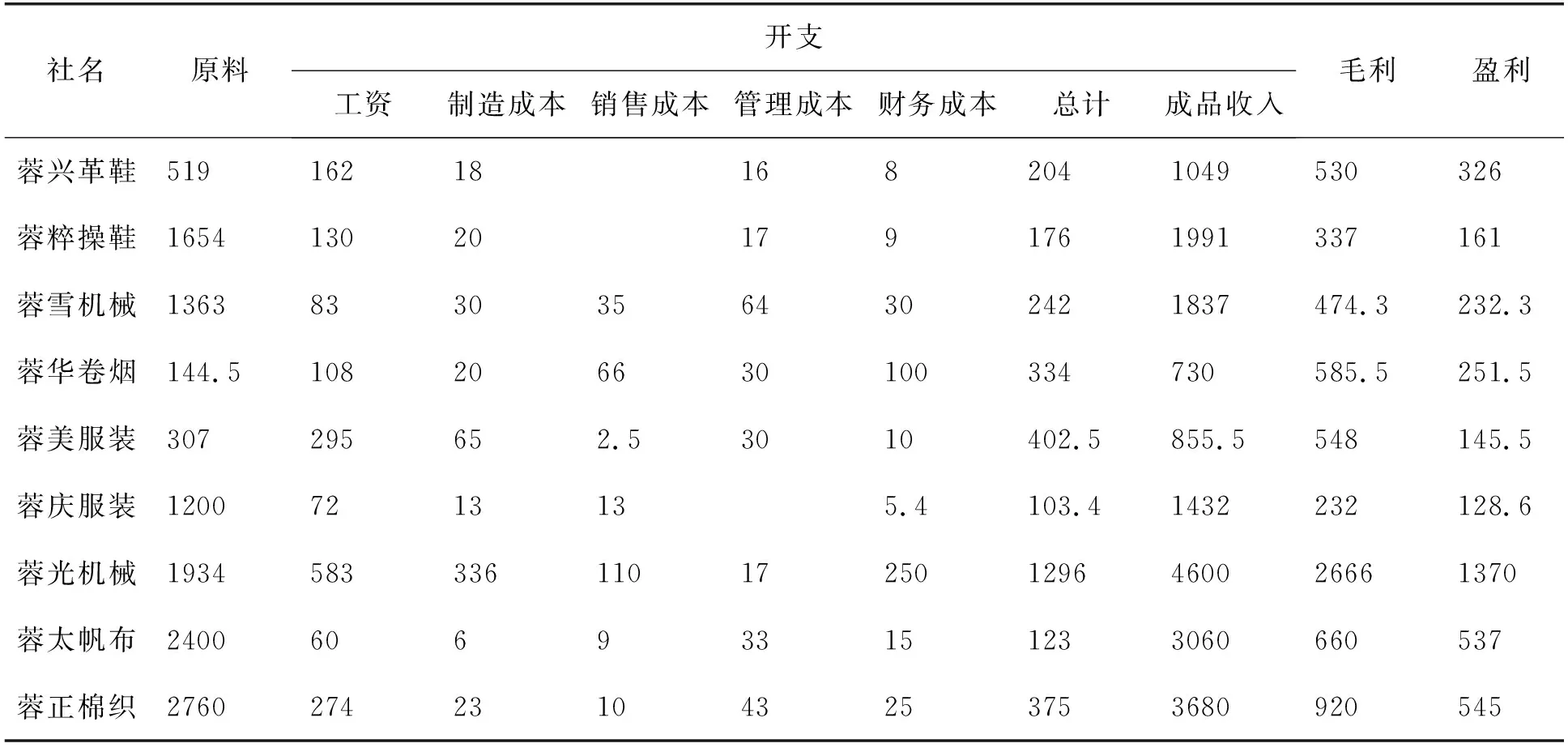

表3 各工业每月盈亏表

由上表可得知,蓉光机械工业盈利最大,每月可得千余元以上。其次就是帆布工业合作社,虽盈利不如棉织社,但帆布成本较低,且市场需求较大,因而获利较多于棉织社。

其他工业合作社每月也均有获利,原由在于:其一,合作社的组织不同于普通工厂,普通工厂厂主与工人间往往因劳资分配等问题摩擦不断,致使生产效率较低,消耗又大。而合作社中的社员,皆为厂主,彼此关系较为融洽,故产量也随之增加。其二,大部分工友为发展自己的事业,自动降低薪金,如蓉光机械合作社的工友之前在工厂做工时,每月工资均在80元以上,“而今仅取其一半”。

(四)管理与技术的改进

“工合”的重要工作是力求资金和技术的援助,其中工业技术的改进尤为重要。中国战时工业政策是由大单位改为小单位,由集中而趋于分散,过去渐形没落的手工业和家庭手工业又被人们重新重视和利用。

成都的纺织工业素来较发达,自成都“工合”事务所成立以来,十分注重纺织工业,尤其积极筹划织造军毯,以供前方将士之用。因毛织不同于棉织,工序较复杂,所以技术的改进多以军毯为主。如史迈士帮助成都“工合”事务所,在成都近郊建立了一个合作机械工厂,主要从事织布机和纺锤的制造[12]。根据史迈士的图样,机械合作社做成了缩毛机、松毛机等纺织器械。其中缩毛机的使用效果较好,只需在使用过程中加入少许的水即可缩毛,有效地解决了每日产量较低的现象,生产效率增加了数十倍。再如手工撕毛会导致军毯中含有较多的杂毛,而弹毛机的使用解决了军毯中杂毛含量较高的现象。另外,成都华西大学化学系设有专门的染色专业,特派遣多名毕业生协同成都“工合”事务所研究军毯的染色技术,即试用单宁酸(由五倍子中提去)加硫化铁代替靛青[13]。从而使其染色技术不仅方法简捷,且产品价格低廉。

(五)工合教育

成都地处西陲,工人大多受教育程度较低,成都“工合”事务所为解决此困难,尽力推进与实施各种工合教育。

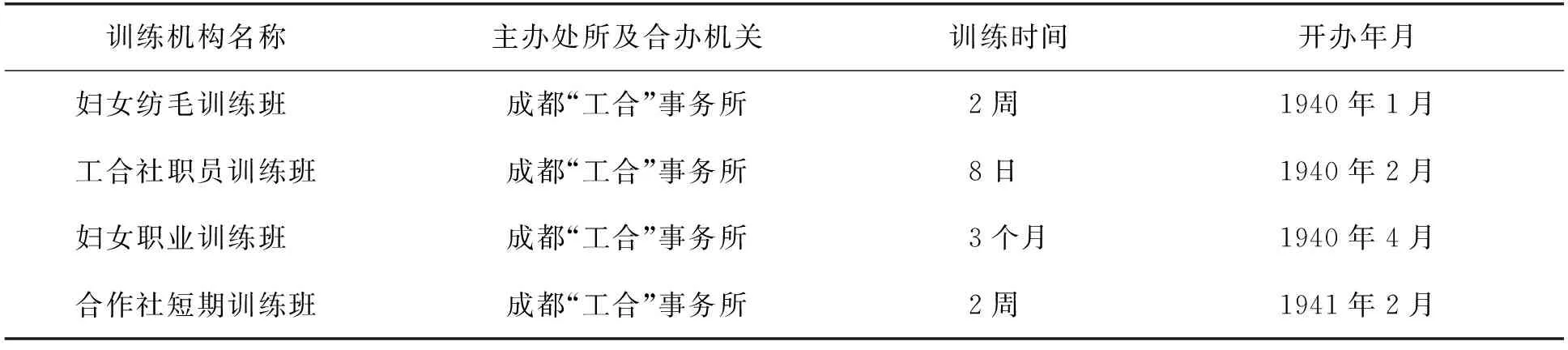

表5 1940年成都工合事务所办理各种工合教育情形、摘要

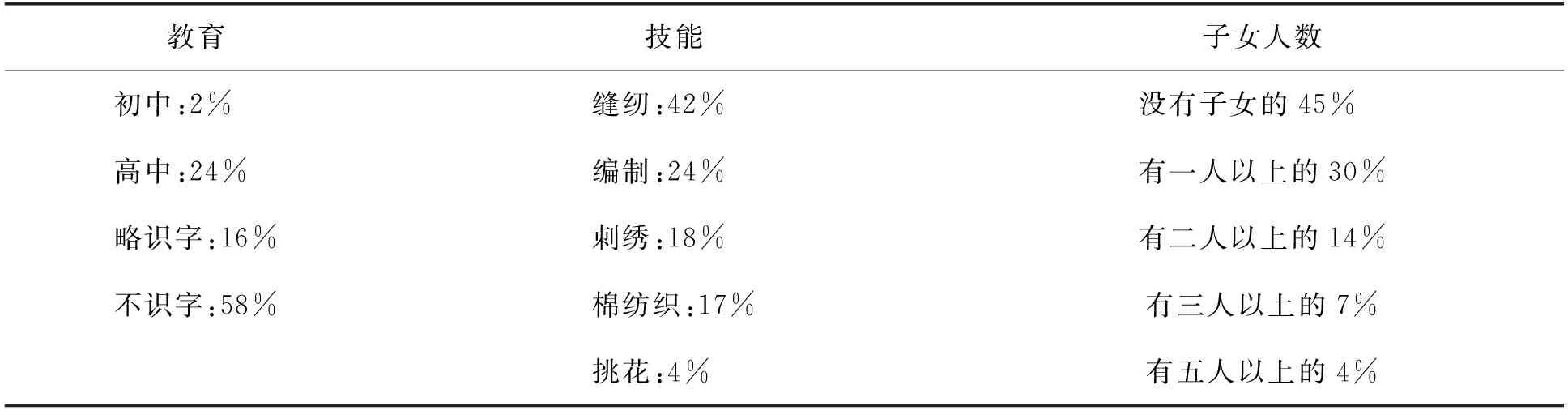

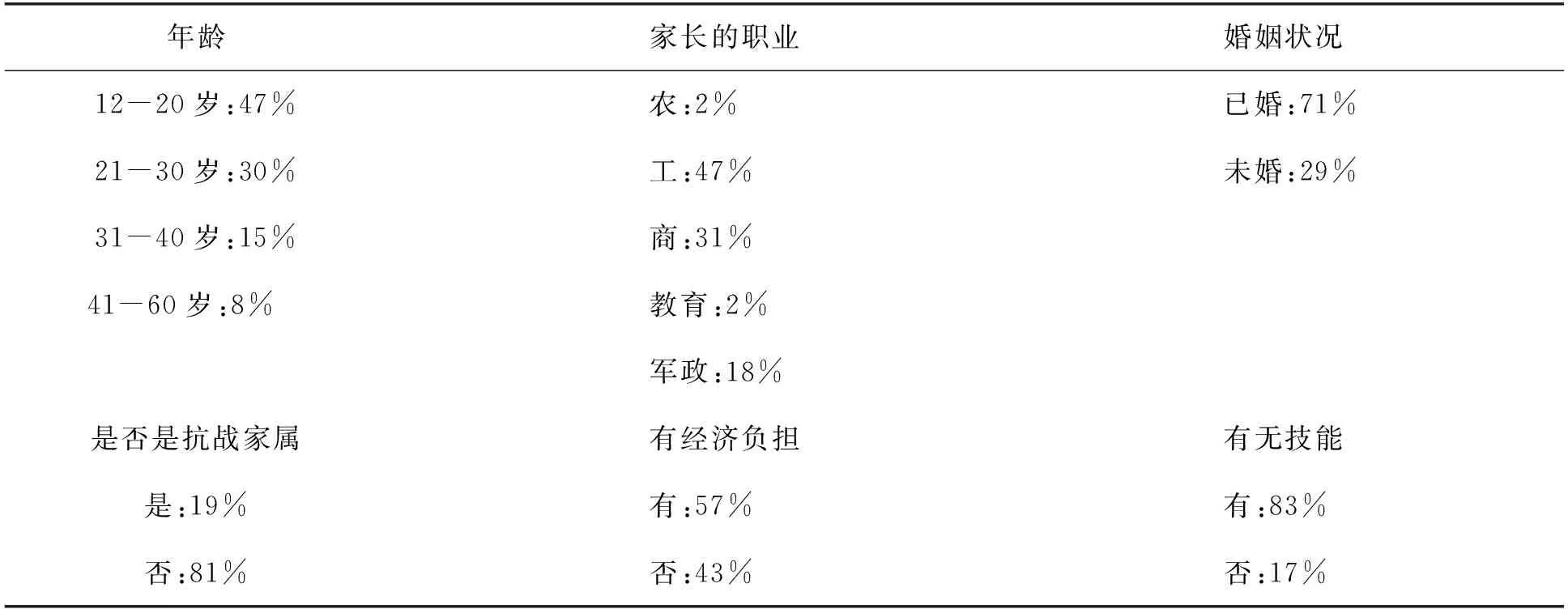

以上各种训练,即为举行一种短期讲习会,采取集中训练的方式。其中成绩最突出的是妇女训练班。因大多数妇女受教育程度较低,成都“工合”事务所为解决此项困难,于1939年9月中旬增设教育股,由李子真女士任股长。为尽快让妇女掌握纺毛、织毛等生产工序,李子真对成都及周边地区妇女的受教育程度、家庭状况、年龄、技能等情况进行了实地调查[14],状况如下:

表6 工作妇女调查表

表7 一种或一种以上技能的工人统计表

注:此表是根据毛线交换所往来的部分女工(500人)中调查得出

根据上表情况,1940年9月在成都东门外创办了一个专为军政部织造军毯的妇女纺毛训练班,其中有不少实为抗战前途着想的小康之家妇女,有为增加后方生产力量专门学习织毛技术的妇女,还有为解决生活问题而加入的妇女。在这些妇女的带动、鼓舞之下,许多妇女踊跃报名参加。李子真又根据报名人数在儿童保育院、城北华英女中、四圣祠民房、东门外民房四地增开纺毛训练班。妇女纺毛训练班结束之后,又继续开办妇女职业训练班,以训练良好的人才,健全妇女手工业合作社。

此外,在国际友人戴乐仁、史迈士等人的援助下,1940年,成都“工合”事务所与金陵大学合办“工合”干部训练班,招收高中毕业或大学与专科学生施以半年的合作训练。缩小学术理论与工业生产间的距离,便于解决工业生产中的实际困难,提高工作效率。

除举办训练班外,出版事业在“工合”各地区也较发达。各区办事处均有工合月刊发行,以进行学理上的探讨、技术上的研究。随着“工合”川康区办事处和“工合”协会合并成立川康指导室,《川康工合月刊》随之并入协会出版的《工合通讯》、成都“工合”事务所编印的《工合活路》等。《工合通讯》为综合全国各区工作报告之刊物,其后改为《工业合作月刊》,出至第二卷第四期。而系统介绍“工合”理论与指导的期刊,则为成都“工合”干部训练班1941年出版的《工合先锋》、成都“工合”研究所戴乐仁1941年著、沈经保译的《工业合作的种类及其问题与解决》、李烽林等人著的《工业合作成本会计》(成都“工合”研究所1941年印),以上书籍极有参考价值,执笔者多为有声誉的工业合作专家。

三、成都“工合”的特点及抗战贡献

西欧的工合事业是为了对抗资本主义生产制度而产生的,中国近代“工合”事业的产生则具有不同的背景。

第一,中国的工业合作是应抗战的需要而起,而非社会发展的结果。抗战中的中国为落后的半殖民半封建的农业国家,民族工业在外力的束缚下不能如愿地发展,所以在国际贸易方面,每年都是入超,最高数额曾达到八万万元,最低也有一万万元[15]29-34。日常需要的工业产品,也仰赖于资本主义国家的输入。随着抗战全面爆发,我国工业较发达的城市如上海、武汉等地相继沦陷,对外运输补给线亦被敌人封锁,前方军需和后方民用急需自给。

第二,抗战与建国两项工作需同时并进。中国与工业高度发达的日本进行抗战,不得不凭借地大物博人多等自然条件,采取长期的消耗战略,以空间争取时间。在艰苦抗战的过程中,从国防工业到民生工业,一切需从头做起。蒋介石在1941年3月24日国民党五届八中全会的开幕词中说:“我们今后抗战的胜负,一方面固然仍要取决于军事,但另一方面还要取决军事以外的经济。延长至战后,以达到绝对安全的守势国防之日为止。”[16]所以,进入相持阶段后,决定战争最后胜利的因素,不仅依靠单纯的军事力量,更要依靠经济等其它方面的力量。

第三,中国工业合作与民族资本的发展是相辅相成的。中国的民族工业基础较薄弱,民族资产阶级力量亦甚微弱。孙中山曾说:“中国人大家都是贫,并没有大富的特殊阶级,只有一般普通的贫。中国人所谓贫富不均,不过在贫的阶级中分出大贫与小贫,其实中国的大资本家,和外国的资本家比较,不过是一小贫,其他的都可说是大贫,中国的大资本家在世界上不过是一个贫人,可见中国通通是贫,并没有大富。”[17]其时中国既无庞大的阶级为整个社会经济结构的主导,而整个社会又处在“贫困”之中,为改变此现状则需找到一种适合时代需要的生产方式,与民族工业相辅相成,开发中国工业,增进国家富源。

在这样的情况之下,中国的工业生产必须迅速、有效地适应客观需要,一切可能的生产方法都应加紧动员起来,以尽快达到自给自足之境。工业合作无疑是当时最佳的选择。

成都“工合”事务所是中国工业合作协会较早成立的事务所之一,和其他地区的“工合”事业一样,也经历了初创、整顿、衰退三个阶段,并有异于其他地区“工合”的特点。

从地理位置而言,成都平原位于四川盆地的中央,由岷、沱两江支渠纵横搭建而成;论地势,东有大巴山脉为其屏障,北有岷山,西有邛、大凉山诸山脉环绕其周围,使西北高原之寒风不能逾巴山、岷山而南,故使成都冬无严寒夏无酷暑,从而物富民殷,凡衣食住行等原料均能自给。自国府迁至重庆后,人力、物力、财力等相继集中于此,成都成为了支持抗战的重要所在地。

从组织角度而言,发展大规模的机械化工业虽较重要,但其建设绝非短时间可咄嗟立办,特别是在当时严峻的战争条件之下,大工业的创设尤为困难。从这一点看来,成都“工合”集中发展小工业与手工业较具战略意义。小工业与手工业的结合具有如下优势:1.设备简单,不需要仰仗国外新式工具与器材,即可从事生产;2.规模小,可随时随地迅速设立;3.单位分散,原料、人力可就地取给,出品可就地供应,可减少对交通运输等的依赖;4.生产方法简单,可充分利用农村剩余劳动力以及其他资源;5.单位小,战时遭受的损失亦小。

从技术角度而言,若想扩大“工合”的规模,最基本的条件则是教育和技术的应用问题。因此,成都“工合”事务所开设了妇女纺毛训练班、妇女职业训练班、“工合”社职员训练班等,以提高社员的文化素养。还与金陵大学合办工合高级训练班,培养“工合”干部人才,试图从实践中训练技术人才,从工作中去改进技术问题,再以成都试验所为技术改进之先导,健全、扩大“工合”组织。

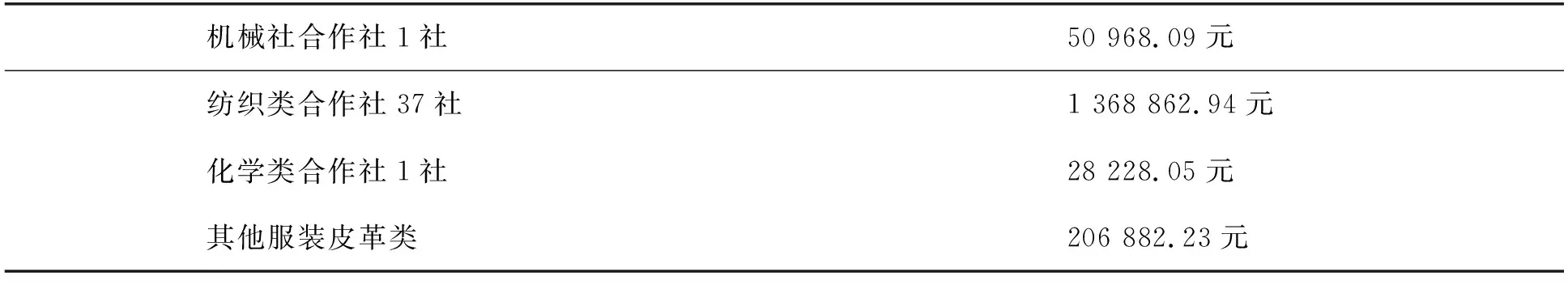

据《川康区驻蓉办事处报告》《成都事务所概述》《工合先锋》《四川各县市工业合作社概况》等资料统计:“成都‘工合’业务发展之初,依各‘工合’社所经营之业务种类而分,有纺织工业、化学工业、机械工业、服装工业等项。截至1940年12月底,纺织合作社有39所,服装合作社2所,印刷合作社1所,社员总数616人。”

表8 成都工业合作社1940年业务总额统计表

综观上表所列数字,成都工合生产社以纺织工业最为发达,服装工业次之。其中,纺织“工合”社所出品的羊毛军毯最为突出。

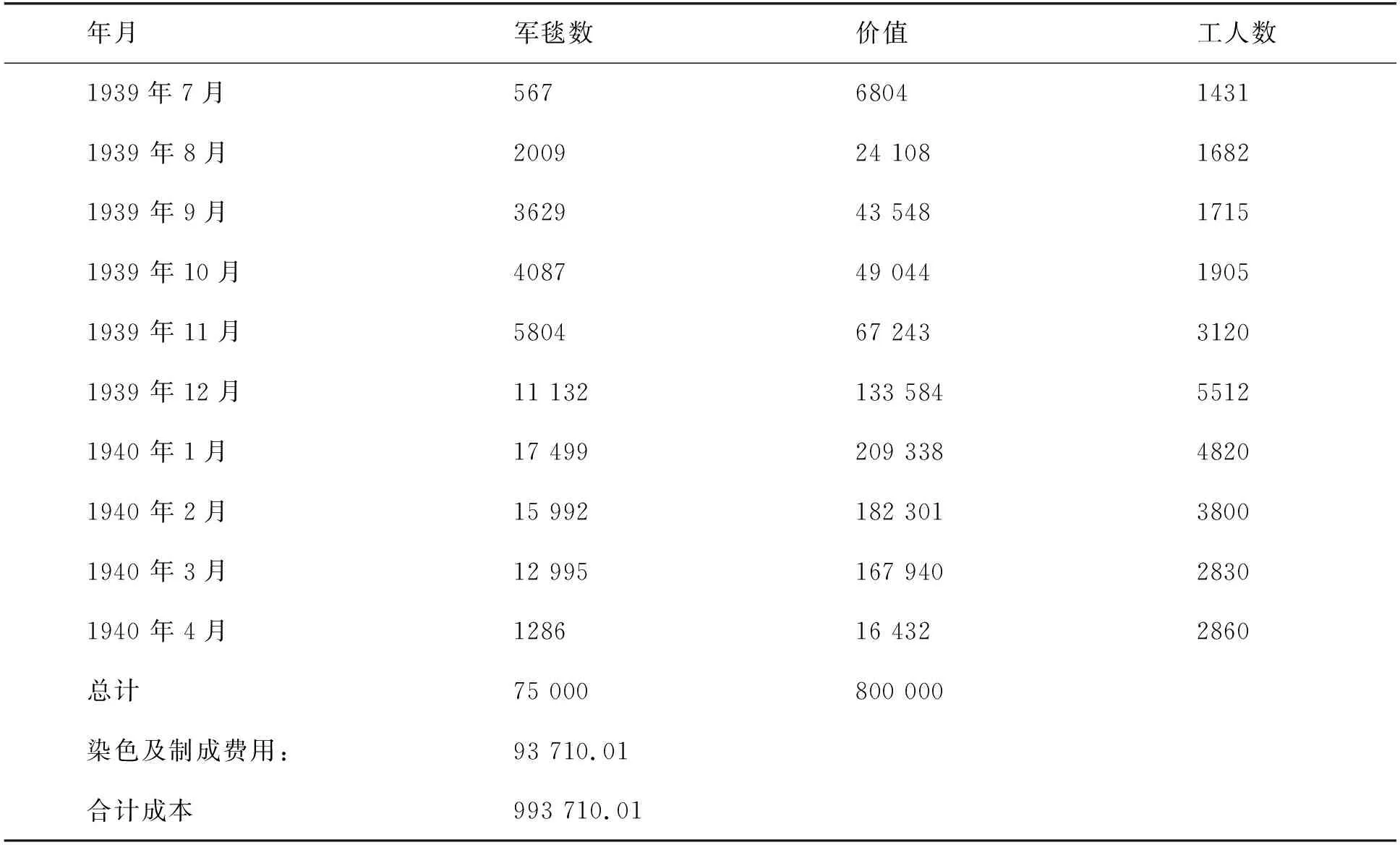

表9 1939年7月—1940年4月成都“工合”纺织生产社每月生产军毯情况表

自1939年8月,成都“工合”事务所奉令织造军用毛毯,至1940年4月共织造军毯75000条运送前方,为冰天雪地中的抗战将士提供御寒之用。

成都工业合作运动对抗战的贡献,主要体现在以下四方面。

其一,促进农业与工业的相互作用。柴尔德(Childe, Vere Gordon 1892~1957,澳裔英籍考古学家)曾说:“农业与工业有如双生见,共同长成亦共同衰死。”这是因为工业生产原料仰赖于农业的供给,而农业经营的发展与经济利益的增加又需实行农业的工业化。一国的贫富强弱,不在于农业与非农业的国家,而在于农业的工业化与否,简而言之,即农业与工业能否发生相互作用。

成都素以农业为经济基础,推行工农业合作确是发展成都农业,改善农民经济的一种办法,如棉花生产者组织运销合作社,直接运销于制造工厂,减少一部分居间费用,增加生产者的经济利益。

其二,改善农民生活。成都“工合”事务所利用农家剩余的劳力,积极组织其进行工业生产,增加其收入的来源。如成都棉织合作社,除了少数带有技术性的技术工人外,大部分都是农村中的妇孺利用农闲时出来做工,以补贴家用。

其三,救济失业工人与难民。国府迁都重庆后,大量难民及失业工人等涌入成都由于资金的短拙,生活物资的缺乏等,他们中不乏彷徨流浪,一筹莫展者,而妇女更难于安排工作。为尽快帮助其解决生计,成都“工合”事务所联合女青年会广泛组织妇女成立生产合作社,其中妇女缝纫合作社成绩尤佳[18]。

其四,振兴市内旧有工业,建立新的工业基础。近代以来,虽然部分城市有现代化工业组织,但未能促进中国农村生产的资本主义化。家庭工业和手工作坊在当时中国的社会经济结构中占据相当重要的地位。据《中国实业志》所载:“四川的丝织业、造纸业等亦有相当的基础,在抗战前数年间,由于资本主义国家过剩产品的倾销,和对中国资本的输出,加之连年的军阀混战等原因,致使四川手工业一度衰落,但仍未能摧毁他的根基。”[17]以成都丝织业而论,虽曾一度衰落,但在成都“工合”事务所的援助下,衰萎的丝织业又获得了复兴的机会,其产品更出口海外,倍受青睐。

1941年底,因受太平洋战争影响,国内物资日渐紧缺,物价波动日趋激烈,据《中国工业合作协会1942年工作报告》称:“各项生产费用均已较前增高一倍乃至二、三倍,交通运输阻滞,兵役问题或接近战区之地屡遭日军之患而辗转迁徙等原因,致使全国‘工合’业务之进行困难重重,以致原感资金短缺之各地‘工合’陷于周转不灵、举步维艰之境,减产、停工、解散的‘工合’社与日俱增。”[19]

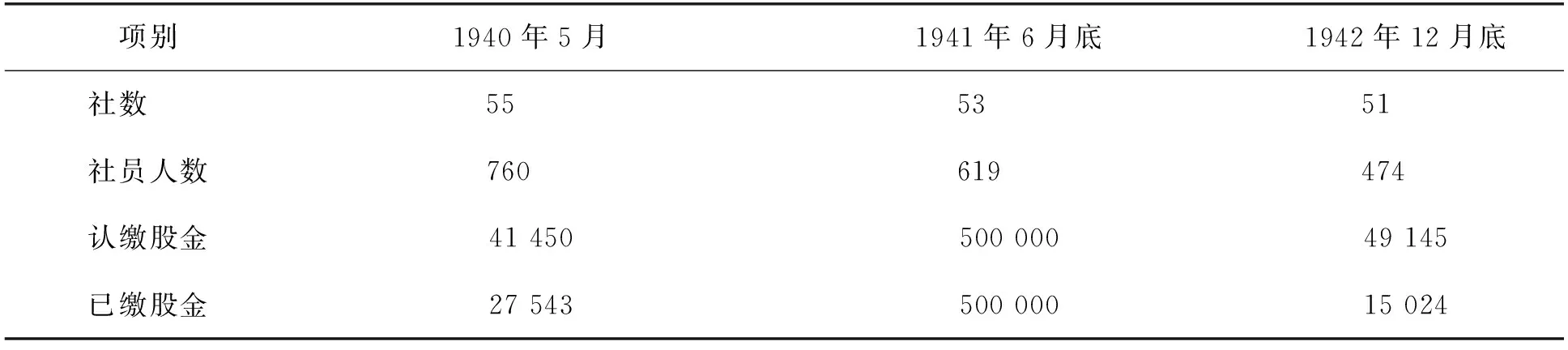

表10 成都工业合作社历年情况对照表

成都工业合作社也不例外,对于业务无法经营者,即合并或解散。 1944年豫湘桂战役之后,日军继续在赣粤附近窜扰,而后方市场囤积居奇的现象又见炽烈。据《中国工业合作协会1945年工作报告》称:“物价急剧上升,一至四月,物价上涨程度较上月高涨百分之二十,五、六月涨势稍见和缓,七、八月涨势仍然剧烈,在此等经济情况下,‘工合’生产事业无不痛感资金不足、周转困难,尤以小生产者不易获得金融机关贷款,所需资金不得不转而求助于高利贷,利息负担尤重。复以物价上涨,购买能力大为降落,产品销售亦受限制。而交通方面阻碍仍多,工业原料如棉纱等管制一如既往。‘工合’社之规模甚小,更无法摆脱此种经济环境之支配,停工、解散亦成普遍现象。”[7]524-525川、康两地虽居于抗战后方未受战事直接影响,但饱受日军空袭之苦,又因原料、资金、市场等困难,迫使川康“工合”逐渐走向衰落。为节约经费,1944年“工合”协会决定进行机构调整,将川康区办事处下辖的事务所、指导站纷纷撤销,剩余的归西南区办事处管辖,涉及的县市有:万县、三台、荣昌、乐山等。成都“工合”事务所也于1945年被裁撤,结束了它的使命。