“一带一路”倡议下中外媒体对中国高铁的形象建构研究

赵平广, 韦龙颔, 李 治, 祁宇轩

一、 引言

媒体塑造并传播形象。媒体在传播意识形态、塑造国家形象上具有重要作用(Merrill,1962)。而受众主要通过媒介获取国内外事物的相关信息,有时通过直接经验,但大多数情况下则依靠包括媒体消费在内的间接手段(王朋进,2009)。本质上,这是一种对外界信息刺激进行接收、编码、存储、提取和利用进而产生认知的行为(梁宁建,2003)。对于法律、工业、国家等大部分受众依赖自身直接经验无法充分了解的认知对象,大众媒介成为连接受众与不同方面的认知桥梁。

媒介所拥有的相关文本是受众接收的直接信息,是形象传播的主要载体(孙发友、陈旭光,2016)。大众媒介传播的信息是人们了解自身环境之外的社会最系统、持久、稳定的信息来源(Mutz,1998)。而诸如外国或外国企业、技术等对象,受众认知更受大众传媒的影响。

“一带一路”倡议下,塑造并传播中国形象成为热点。与经济发展不对等的是,我国的国家形象建构尽管近年来已经有了很大改善,但仍然并不理想,中国政府时常面临国家形象危机。随着全球经济一体化发展,“中国制造”走向世界各地,同时也成为中国形象与影响力的重要传播渠道(王秀丽、韩纲,2010)。

中国高铁作为中国制造及国家形象的重要代表之一,走出国门,影响世界。海外媒体对中国高铁的解读,将会深深影响有关国家受众对中国高铁的认知,进而影响对中国制造,甚至中国国家形象的建构。分析国际范围内媒体的相关建构进程与逻辑成为讲好中国故事的关键。正是基于这样的考虑,本文试图在我国近年来所倡导的“一带一路”大背景下,通过聚焦海内外媒体对中国高铁的报道框架,来探讨我国国家形象的建构问题。

二、文献综述

(一) 媒介形象

媒介形象的理论先导是李普曼在20世纪初提出的“拟态环境”假说,其理论背景则是社会学的“符号互动论”(王朋进,2010)。李普曼在《公众舆论》中以传播学视角分析媒介建构,认为大众媒介报道所提供的信息为大众建构了一种 “拟态”环境,而这成为大部分媒体、受众了解现实并做出判断的依据。“拟态”与真实世界存在或多或少的相似或相异,具有自身的特点和局限性。当社会逐渐发展为庞大、复杂、快速变革的整体,大众对于现实社会的把握不足,但大众媒体呈现的具有局限性的“拟态”不得不成为大部分受众用以认知世界的途径(李普曼,1920/2006)。

大众对于现实的认知结果常常受到媒介所构建的“拟态”现实所影响。于是,分析“现实”“媒介”和“认知结果”三者之间的关系成为“媒介形象”研究的关键(王朋进,2010)。有学者从个体生物系统的角度解释了媒介影响认知现实的过程。班杜拉等人(2001)认为各种不同的,或直接或间接的经验以符号的形式通过媒介进行表征。个体拥有神经结构、神经系统提供的广阔发展潜能,通过对表征后的信息进行学习,能够获得对外部世界的认识。在媒介形象的认知环节中,班杜拉通过重复研究认知过程发现,媒体通过其内容引导受众对世界进行认知示范,能够将广泛性知识快速高效地传送给广大受众。这解释了大众媒介对大多数受众产生认知影响的可能。由此,现实、媒介与认知结果三者之间的联系被打通。换言之,欲了解受众所认知的“现实”,我们可以通过了解其在“拟态”中的呈现方式,也即现实某种存在的媒介形象来实现。

(二) 框架理论

社会学是框架理论的发展线索之一。美国社会学家埃文·戈夫曼作为框架理论建立者,认为社会事件散落在现实中而彼此无所联系或所属,通过符号化方能被获取学习,进而内化为能够与个体心理产生联系的主观认知。社会事件通过符号化成为主观认知的过程是框架理论的基础(臧国仁,1999)。

心理学作为框架理论的另一发展线索认为,不同的决策情景影响了认知结果。心理学家凯尼曼和特维尔斯基通过实验发现,拥有相同本质的两种决策情景通过不同方式呈现,将会影响受众决策并产生不同认知(Scheufele & Tewksbury,2007);而受众认知现实所依赖的不同决策情景,正是来源于将现实符号化的不同框架。

框架分为新闻框架与受众框架。约翰·费斯克(2004)认为新闻框架是选择的原则,是强调、解释、表达的符号;崇和杜克曼认为受众框架是在框架建构效果出现之前,受众已拥有的对于事件的认知(李莉、张咏华,2008)。受众的受众框架与媒体的新闻框架均拥有两层定义:作为人们观察事物范围的“框限”(boundary)与作为认知世界、建构内容背后的世界观的“架构”(building frame)(Gamson et al.,1992)。受众框架与媒体框架通过限定观察范围与世界观背景,如同一面哈哈镜将现实中早已存在的事物变窄或加宽、延长或缩短、扭曲甚至是忽略(吉特林,1980/2007)。于是,我们可以通过分析新闻框架的框限与架构来了解“拟态”中“现实”如何被建构。

(三) 国家形象与“中国制造”

在大众媒介中,某一国家的“象征性现实”通过具体化形成媒介形象,进而影响外国受众的认知(王朋进,2009)。大众媒介影响受众对他国国家形象的认知,所提供的正面或负面信息塑造受众脑中的他国国家形象(Smith,1973)。

国外关于国家形象的研究大多从公共关系角度出发,如西蒙·安浩特在《竞争性身份认同:创新的国家、城市和地区品牌管理》中提出“国家品牌化”概念,认为国家形象与产品品牌形象相似,同样需要通过出口品牌、文化交流、政府决策、旅游推广、对外投资、公众交流实现形象塑造(王秀丽、韩纲,2010)。

“中国制造”是中国内地生产商品的总称。国内对于“中国制造”的研究多从经济角度出发;国外多对“中国制造”进行“原产国效应”与“中国制造”形象危机的相关分析,探讨商品生产国形象对消费者认知与购买意愿的影响,及其与“中国制造”形象危机的产生原因之间的相关性与应对策略。

中国高铁作为具有代表性的“中国制造”之一,对其媒介形象与国家形象等方面的探讨能够丰富关于“中国制造”、中国国家形象的相关研究。故本研究提出以下问题:

(1) 在2011—2017年间,不同国家媒体对中国高铁的报道呈现出怎样的框架与特点?

(2) 不同国家媒体中中国高铁的媒介形象是怎样的,有何异同?

三、 研究方法

(一) 国家与媒体的选择

为比较不同国家主流媒体对中国高铁的形象建构,本文选取中国、美国、印度和巴基斯坦四国主流媒体有关中国高铁的新闻报道进行内容分析。

中国是中国高铁的生产国,也是“一带一路”倡议的提出者。本文选取面向国际受众且具有较强海外影响力的《人民日报》海外版作为分析对象。该报是我国在境外发行量最大的综合性中文报纸,有“海外阅读中国的第一选择”之称(李诚付,2016)。

美国在全球传播体系中具有较强的影响力,一直密切关注中国及中国周边的局势。以发行量和国际影响力为标准,本文选取美国主流媒体中的《纽约时报》(NewYorkTimes)、《华盛顿邮报》(WashingtonPost)、《华尔街日报》(WallStreetJournal),这三家媒体的报纸发行量位居全美前五,具有较强权威性和影响力。

印度作为中国近邻与南亚大国,具有较强国际影响力,在“一带一路”的经济发展、文化交流、政治互信等方面发挥着重要作用(覃庆厚,2017)。本文选取《印度时报》(TimesofIndia)、《印度斯坦时报》(HindustanTimes)和《经济时报》(EconomicTimes)三家影响力较强的媒体进行分析。

巴基斯坦作为中国全天候战略合作伙伴与“一带一路”沿线国家,其媒体的“一带一路”报道具有较高研究价值,对于优化“一带一路”沿线国家的中国国家形象深具探讨价值。《黎明报》(Dawn)是巴基斯坦最具影响力的英文报纸(胡邦胜,2017),《新闻报》(TheNews)同样具备较强国际影响力,本文选取这两家媒体进行分析。

(二) 数据获取

本文使用以下数据库和网站获取对应媒体的相关报道:

(1) 慧科新闻搜索分析数据库Wise Search[《人民日报》(海外版)];

(2) ProQuest平台(《华尔街日报》《印度斯坦时报》);

(3) Gale-Business Insight: Global(《纽约时报》《华盛顿邮报》《经济时报》《印度斯坦时报》);

(4) 《黎明报》官方网站(https://www.dawn.com/)和《新闻报》官方网站(https://www.thenews.com.pk/)。

2011年“甬温线动车事故”是我国高铁发展历程中的一次重要事件,中国高铁的安全性因此遭到国内外质疑。而至今,在“一带一路”倡议的背景下,中国高铁已成为中国走向世界的一张名片。故本文以2011年为样本采集起点,梳理自“甬温线动车事故”至今中国高铁媒介形象的变化过程。

在数据库或平台中搜索“China”和“high speed”关键词,选取2011年1月1日至2017年12月1日为时间段,去除无关报道后共得到中国报道349篇,美国报道75篇,印度报道98篇,巴基斯坦报道28篇。中国作为高铁原产国,中国媒体报道偏多,故对其进行系统抽样,取50%(175篇)作为研究样本。

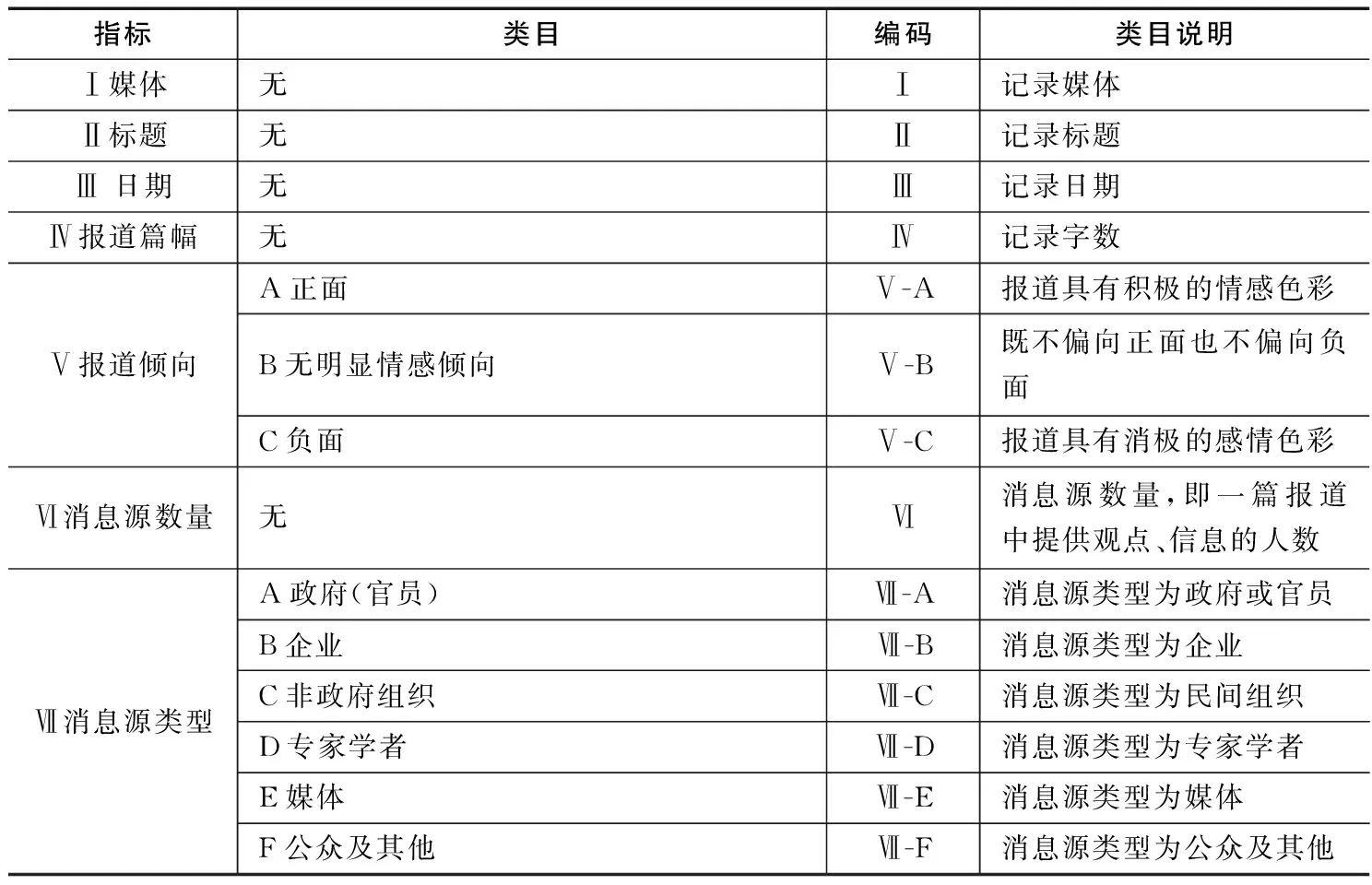

(三) 编码表类目的构建

本研究在类目构建上基于文献梳理并结合文本归纳方法。首先借鉴已有研究使用的测量方法,如王秀丽和韩纲于2011年使用的“中国制造”与国家形象传播研究的内容分析编码表,其中包括外国媒体有关中国制造的新闻框架量表。在此基础上,本文在选取的四国媒体中按比例抽取5~20篇报道作为理论样本进行质化研究,并进行开放性编码,以此归纳出类目,得出以下编码表,见表1。

表1 中国高铁报道编码表

(续表)

(四) 信度检验与数据分析

维曼和多米尼克(2005)认为媒介研究的信度检验必须抽取10%~25%的样本进行分析,故本研究随机抽取60个样本并邀请4位研究人员进行前测。本研究通过R=2M/(N1+N2)的公式计算编码员两两间信度,再计算信度平均数Rm,后将Rm代入公式CR=n×Rm/[1+(n-1)×Rm]得到4位编码者之间的信度。编码员在前测的过程中充分讨论,直到编码者间信度达到0.93时开始正式编码。

四、 研究结果

(一) 不同国家媒体对中国高铁报道的特点呈现

1. 新闻议题与框架

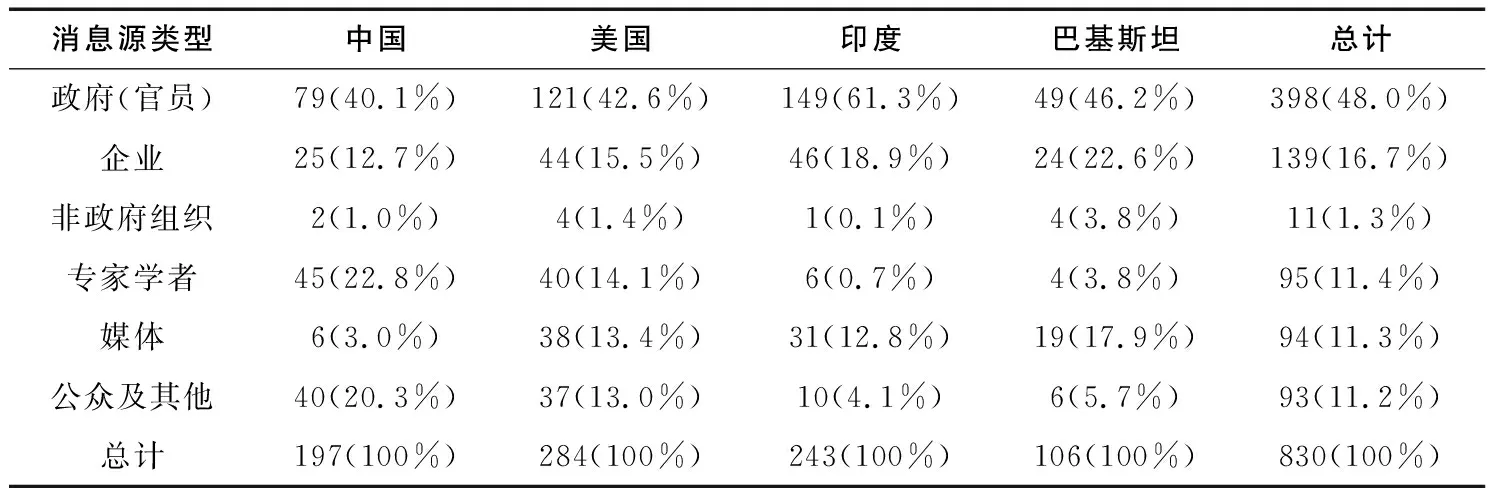

2011年至2017年间,中国媒体相关报道内容大多属于人文(生活)类型,如报道某两地之间高铁线路开通、民众的乘车体验等;美国媒体相关报道议题内容集中于政治(政策)、经济、安全这三个类型;印度媒体更多关注经济和外交话题;巴基斯坦媒体相关报道的议题内容集中于政治(政策)和经济类型,见表2。

表2 四国媒体“中国高铁”报道议题内容比较分析

注:χ2=251.3,df=15,p<0.001;由于四国媒体属于“其他”类型议题内容的报道数量均很少,所以在呈现和检验数据时我们删去了这一类型。

以2011年关于中国高铁“甬温线动车事故”的报道为例。美国《纽约时报》的报道ChinaRailChief’sFiringHintsatTroubleWithHigh-SpeedTrains(2011年1月18日)通过政治议题质疑中国高铁安全质量。《人民日报》(海外版)的报道则一方面通过人文(生活)类型议题将公众对高铁事故的注意力转移至积极的一面,建立公众对中国高铁的“标签化”印象;另一方面通过“困难叙述”对质疑进行回应。如《确保安全是高铁首要之义》(2011年1月26日)一方面描述高铁对人民日常生活水平的改善,塑造中国高铁“便捷、利民、舒适”的形象;另一方面强调“降速仅仅是走出了理性发展高铁的第一步,降速后仍出现了这么多问题,说明安全性上需要补的课还很多”,回应质疑并树立安全形象。

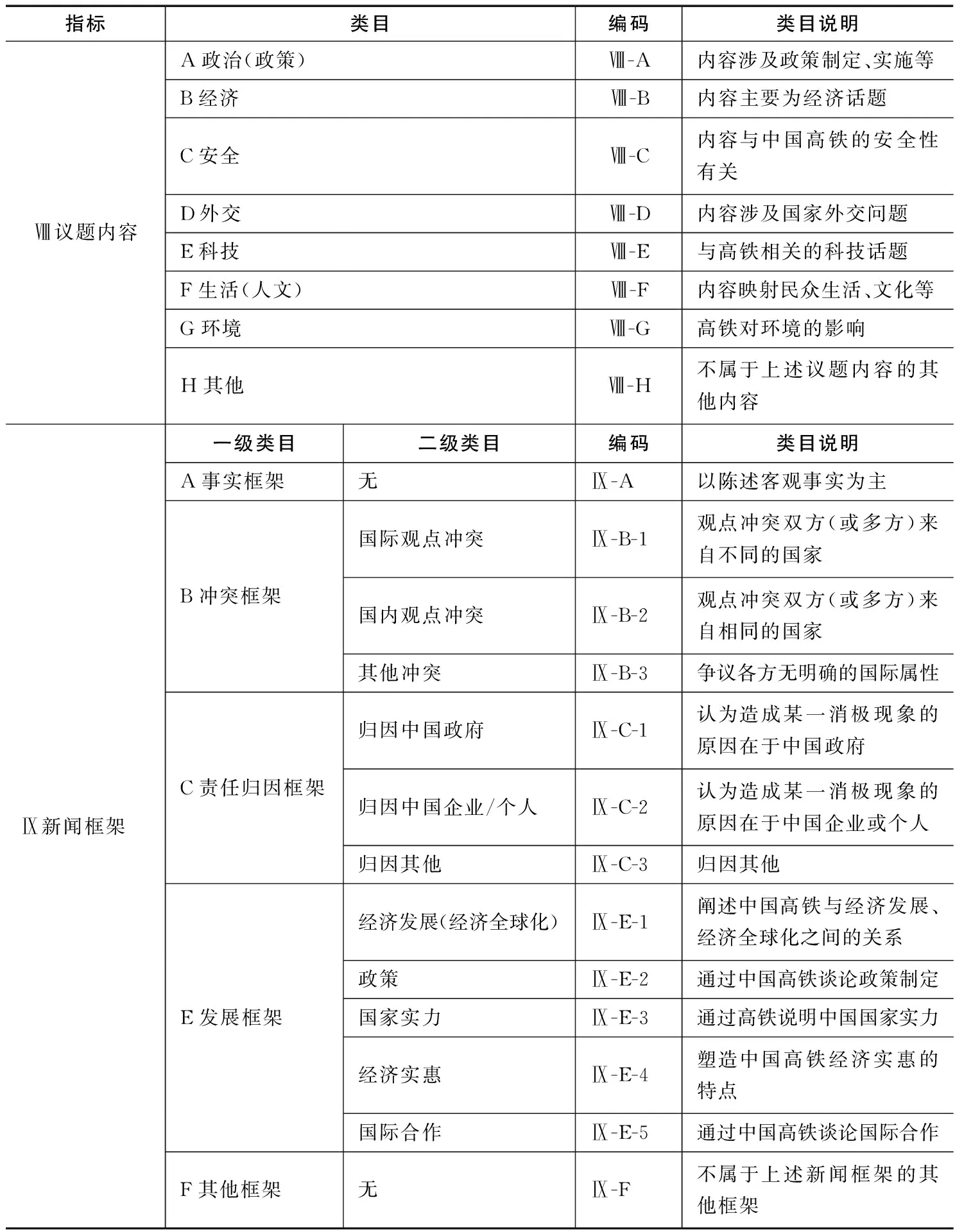

外国媒体关于中国高铁的新闻框架与更深层的政治、经济、文化及意识形态因素紧密相关,包括经济全球化、经济实惠、国家关系等诸多方面。一级新闻框架中四国媒体报道存在显著差异:中国媒体多使用事实框架和发展框架;美国媒体多使用责任归因框架,而印度媒体多使用发展框架。二级新闻框架中,中国媒体多用发展框架展现国家实力,美国媒体倾向使用责任归因框架将矛盾源头指向中国政府,印度媒体倾向使用发展框架寻求国际合作,巴基斯坦媒体偏向于用发展框架阐述中国高铁经济实惠的特点,见表3。

表3 四国媒体关于中国高铁报道中一级框架比较分析

注:χ2= 153.5,df=9,p<0.001;由于四国媒体属于“其他框架”类型新闻框架的报道数量均很少,所以在呈现和检验数据时我们删去了这一类型。

以“一带一路”倡议的提出时间2013年为界,本文将研究时间分为两个阶段,发现四国媒体主导的新闻框架变化显著。受到2011年甬温线事故的影响,第一阶段有44.1%报道采用责任归因框架,其中美、印、巴三国媒体突出高铁质量问题,质疑中国高铁并将此归因于中国政府。美国《华尔街日报》引述中国媒体信源时,特别说明信源的身份性质,以此暗示中国声音的立场,进而理解中国媒体对高铁形象的正面话语;而多将质量问题归因于中国政府存在的腐败现象。第二阶段外国媒体的冲突框架报道占比仅为17.5%,发展框架占比则上升至47.5%,新闻框架的使用呈现出更加多元化的特点,详情见表4。印度是位于“一带一路”核心地带的发展中国家,其媒体在这一阶段的报道中多采用发展框架,报道视角多为经济利益视角,如在Japan,ChinainRacetoSellIndiatheirHigh-SpeedTrains(2014年9月4日《经济时报》)一文中比较中日高铁:“Japan is hard selling better quality and higher safety standards, while China is pitching lower costs。”肯定中国高铁“经济实惠”的特点,以发展印度本国经济为基本话语逻辑。

表4 四国媒体报道一级框架使用与时间因素卡方分析

注:χ2= 23.6,df=4,p<0.001;属于“其他框架”类型新闻框架的报道数量均很少,所以在呈现和检验数据时删去该类型。

2. 消息源与情感倾向

四国媒体平均每篇报道使用的消息源数量存在显著差异。美国媒体使用消息源最多,其次为巴基斯坦、印度,中国媒体消息源数量显著小于其他三国,详情见表5。

表5 四国媒体关于中国高铁报道消息源数量对比分析

注: 方差分析的事后检验(LSD)表明:a.中国媒体报道中每篇消息源数量显著少于其他三国;b.美国媒体报道中每篇消息源数量显著多于印度媒体。

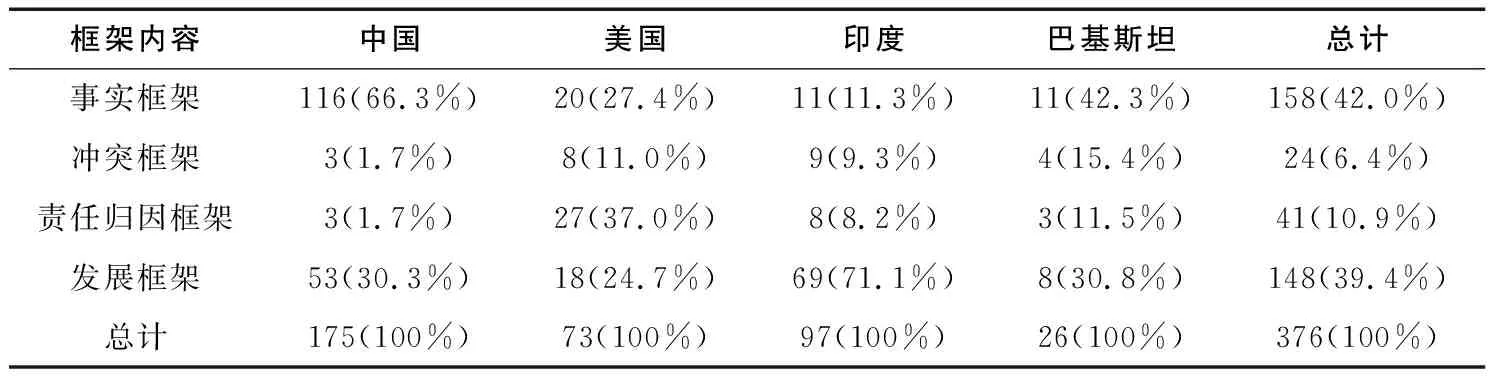

就媒体所使用的消息源类型而言,四国媒体间存在显著差异。四国媒体对中国高铁的报道中,政府(官员)属性的消息源数量最多。此外,中国媒体更倾向使用来自专家学者和公众及其他的信息,见表6。

表6 四国媒体关于中国高铁报道中消息源类型比较分析

注:χ2=118.3,df=15,p<0.001。

不同消息来源传递不同信息,塑造不同高铁形象。其中,中国官方信源作为界定者和推动者,外国官方信源作为参与者和见证者。通过引述消息源,“一带一路”倡议被塑造为受到国际社会欢迎的形象。专家、学者等在《人民日报》(海外版)中负责阐释宏大战略,结合专业知识引导责任转移(如雷雨等自然因素),进而赢得公众理解。如在《京沪高铁运营以来三次出现故障,是否凸显高铁技术的缺陷?》[2011年7月15日《人民日报》(海外版)]中,日本拓殖大学王曙光教授表示:“行驶中的电车遭遇雷雨在任何国家都是无法避免的,这种情况不能称为事故,而是一种突发的自然现象。”而国外信源表明其话语陈述的亲近性,体现中国平等互助的国际关系,塑造中国高铁“互助共赢”的国际形象。

在情感倾向方面,中国媒体的报道最为正面,大多数(64.6%)为无明显情感倾向,积极倾向的报道达到33%;美国媒体的报道最为消极,消极倾向的报道达到46.7%,而积极倾向报道仅为16.0%;印度和巴基斯坦占比最多的均为无明显倾向报道(分别为64.3%和53.6%);其中巴基斯坦媒体对中国高铁具有积极倾向的报道占比仅为17.9%,与美国媒体相当,详情见表7。

表7 四国媒体关于中国高铁报道情感倾向对比分析

注:χ2=87.3,df=6,p<0.001。

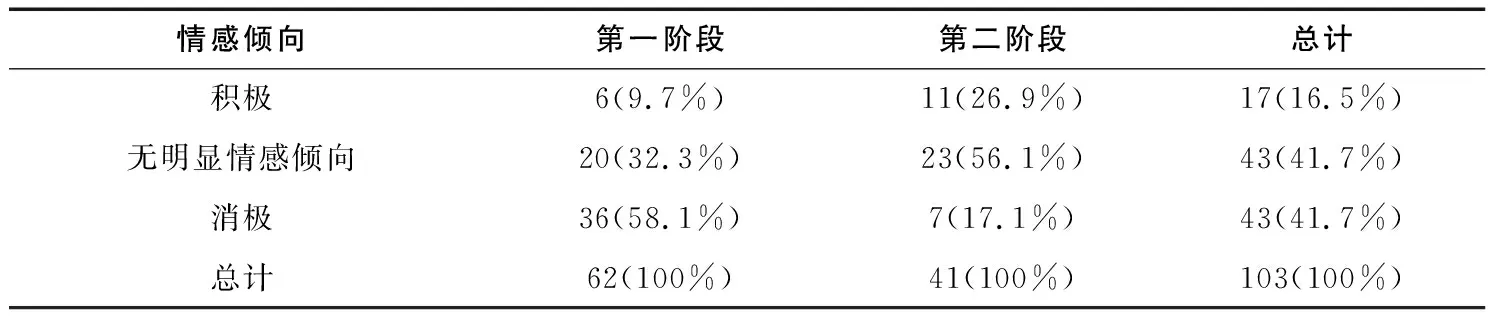

以2013年为界对比前后两个阶段,媒体情感倾向变化显著。第一阶段四国媒体报道中超半数为消极情感,积极情感较少;在第二阶段中,媒体出现更多中立与积极的报道,见表8。

表8 四国媒体报道情感倾向与时间因素卡方分析

注:χ2=17.7,df=2,p<0.001。

(二) 不同国家媒体笔下中国高铁的媒介形象

中、美、印、巴四国媒体所建构的中国高铁形象存在显著差异。在中国媒体的报道中,中国高铁的形象与“安全便民”“技术领先”“合作共赢”等标签紧密相连。《人民日报》(海外版)担负着向世界传播中国政府声音的重要职能,其建构的中国高铁形象是正面、安全、技术领先的,报道多采用事实框架体现民众生活相关信息,选取人文生活类议题描述中国发展,反映友好合作共赢的国家立场。

相比之下,美国媒体报道偏负面,此发现与前人研究符合,如王秀丽和韩纲(2010)研究美国媒体30年间对“中国制造”的报道,发现美国媒体报道中频繁出现中国制造的负面信息。本文发现,美国媒体将中国高铁建构为“安全质量有待考证的竞争者和挑战者”。一方面,美国媒体更多关注政策、经济和安全问题,频繁使用责任归因框架,将中国高铁塑造为质量安全有待考察的形象,同时片面地将其与中国政治、经济问题相结合,进而质疑中国高铁的发展;另一方面,其也通过事实框架和发展框架肯定中国高铁已经取得的成绩,指出中国的邻国将从中国的发展中受益,强调中国将会成为美国有力的竞争者和挑战者。

印度作为与中国相邻的发展中国家,其媒体更偏重于关注本国发展,建构中国高铁形象时较为中立客观,将“合作共赢、经济实惠”列为中国高铁的标签,高频率使用发展框架反映印度迫切希望谋求合作的国家立场。

巴基斯坦媒体则将中国高铁塑造为“技术先进但安全性较弱”的形象,情感倾向多为中立,这与两国高度友好的外交关系存在一定出入。有学者指出,认为中巴关系“很铁”无须忧虑的“无忧论”是中国对巴传播的一种误区,巴基斯坦政府和民间对华友好是事实,但巴基斯坦媒体大多缺乏来自中国的第一手新闻素材(胡邦胜,2017)。从本研究结果来看,巴基斯坦媒体对中国高铁的报道以谋求本国发展为主要目的,多以经济利益为报道视角,表现出中立观望的态度。

五、 相关讨论及启示

(一) 影响中国高铁媒介形象变化的可能因素

通常来说,事物的形象具有三种呈现方式:实体形象、媒介形象和人对事物的认知形象(王朋进,2009)。实体形象和媒介形象分别对应李普曼的现实环境和拟态环境,而认知形象则体现出人们对事物的认知结果。受高铁产品质量、国际关系和大众传播等因素的影响,中国高铁媒介形象的呈现于不同国家媒体和时段中有所不同。

首先,高铁系统的质量是高铁形象建设的根本。受到“甬温线动车事故”的影响,美国和巴基斯坦对中国高铁的报道超过半数为消极情感倾向。若想打响中国高铁这张名片,最根本的是要把好高铁系统的质量关,建设好中国高铁的实体形象。其次,中国高铁近年来的形象变化还与国际关系以及大众传播等因素紧密相连。自20世纪90年代以来,中美贸易关系日趋紧密,“中国制造”成为美国报纸关注的一个重要议题,美国媒体将中国高铁建构为“质量安全有待考证”的形象;而印度媒体则重在关注自身国家的发展,将高铁看作与中国交往的一条纽带。

不难看出,媒体这面“哈哈镜”所折射出的媒介形象同时也是国际关系的反映,但外交优势并不意味着国际传播优势,巴基斯坦媒体对中国高铁更多地表现出中立态度,这与两国高度友好的外交关系有一定出入。巴基斯坦对华友好是事实,但将中巴友好毫无根据地扩展至中巴传播却是一种错误的认识。因此,国际关系虽影响形象塑造,但它并不决定塑造结果。

大众传播媒介对中国高铁的形象建构是一个复杂的过程。在高铁质量、国际关系和政策等多因素的共同作用下,大众媒体成为塑造中国高铁形象和中国国家形象的主要平台。中国需要在国际传播和全球传播中占据主动,灵活地、有针对性地输出内容,进而树立中国高铁、中国制造和中国国家的积极形象。

(二) 媒体塑造的高铁形象和国家形象相互交织、彼此影响

媒体笔下的中国高铁所代表的不仅是高铁形象,更是中国的国家形象。中国高铁的媒介形象和中国国家形象相互交织、彼此影响。

首先,高铁的媒介形象折射出国家形象,不同国家媒体对中国高铁形象的建构反映出它们对中国国家形象的认知。作为中国高铁媒介形象的构成,国际观点冲突、国家实力、经济实惠和外交关系等框架,反映出不同国家媒体对我国国家形象的认知。例如,在美国媒体的报道中,以“安全”为议题内容的文章突出强调中国高铁的质量问题和安全隐患,呈现出“劣质的”中国形象,他们认为中国政府和企业对高铁的质量缺陷有不可推卸的责任。

其次,不同国家媒体对中国国家形象的认知影响它们对中国高铁形象的建构。例如,美国媒体将其对中国形象的认知投射在中国高铁的形象建构中,在报道中频繁采用责任归因框架,片面地将“贪污、腐败的政治环境”与中国高铁形象联系起来;印度媒体在探讨印、中、日三国关系时,认为快速发展的中国对印度来说既是竞争对手也是合作伙伴,中日高铁的招标决策影响三国间的区域战略博弈,高铁由此成为外交使者。

媒体塑造的中国高铁形象和中国国家形象由此交互影响。不同国家媒体对中国高铁形象的建构体现出它们对中国国家形象的认知,而它们对中国国家形象的认知又影响着其对中国高铁形象的建构。中国高铁是“中国制造”的代表,是“一带一路”倡议下中国“走出去”的一张名片,这张名片代表的是中国的国家形象。随着中国高铁“走出去”的逐步深入,我们更应该注重高铁形象的维护,以此助力传播我国积极的国家形象。

(三) 本研究对我国国家形象传播的启示

中国高铁媒介形象的建构与大众传播密切相关。然而,国内公共关系意识和危机公关能力尚有欠缺。以2011年的“甬温线动车事故”为例,在事件爆发之初,中国政府有关方面没有及时形成清晰的公关策略,中国媒体没有在第一时间形成合理的传播方案,对海外媒体报道的反应不够迅速,从而失去了化解媒体负面形象建构的有利时机。政府和企业的公共关系行为能够有效减少外国媒体负面报道的数量,提升国家形象(Albritton & Manheim, 1985)。因此,在全球传播的语境下,提高我国的危机公关意识和能力势在必行。

此外,提升中国高铁的媒介形象,在把好质量关外,还需提升“中国制造”的原产国形象。中国高铁是展示我国国家形象和软实力的有力载体,高铁“走出去”应伴随中国文化核心价值合理有效地对外传播,以此增进世界对“中国模式”的理解、认同和接受。具体而言:

增强对外报道的针对性。在中国高铁的相关报道中,外媒对中国的指责主要集中在可能导致的环境污染、债务、腐败、垃圾处理以及国民认知不足等方面。因此,我国媒体需要增强对外报道的针对性,有的放矢,维护中国高铁的媒介形象,进而树立积极的国家形象。

主动出击、设置议题。研究发现,外媒在第一阶段对中国高铁报道的情感倾向多为消极,后一阶段中立报道超过了半数,但积极报道增幅不大。外媒并不主动塑造中国高铁的积极形象。故在国际舆论场中,我国媒体应当主动出击,设置议题,积极报道中国在基础设施建设中相关法律法规的有效实施,在环境破坏和腐败行为发生时的有效惩处机制,关注外媒提出的建设性意见,多采用专家和业内人士为信源,增加意见及建议部分在稿件中的分量,提升新闻的内在逻辑性。

各国媒体中的中国高铁形象,反映了中国与相应国家之间的合作与竞争,体现出相应国家对中国的认知和态度。“一带一路”建设离不开中国与有关国家的积极互动,在此过程中,不仅是中国高铁,相关事物的媒介形象都具备一定的象征和隐喻功能。我国应积极主动地利用这些“镜子”作为参照和辅助,有针对性地开展相关外交活动,以此推动“一带一路”倡议的顺利实施。

本论文基于清华大学新闻与传播学院“媒介调查与统计”课程的小组项目,研究得到任课老师金兼斌教授与助教程萧潇同学的指导与帮助,特此感谢。