沪港通改善了上市公司信息环境吗?——基于分析师关注度的视角

郭阳生 沈烈 郭枚香

(中南财经政法大学会计学院,湖北 武汉 430073)

引言

长期以来,由于“三元悖论”的存在,汇率稳定、货币政策独立与跨境资本自由流动三个目标不能同时达到,发展中国家的特点决定了我国汇率的管制与货币政策的独立性,导致资本账户相对封闭。尽管已先后推出了B股市场、交叉上市、QFII制度、RQFII制度等多项对外开放政策,依然无法满足海外投资者分享中国经济增长的愿望。在全球资产配置盛行、人民币国际化进程加快、一带一路战略持续推进的背景下,扩大对外开放已成为我国资本市场改革的主旋律。

2014年11月,上海与香港股票市场交易互联互通机制正式通车,标志着我国资本市场又向国际化迈出重要一步。沪港通启动之初,标的股票共568只,沪股通每日额度为130亿元,总额度为3000亿元。2018年4月证监会宣布进一步扩大金融业对外开放十余项措施,其中包括沪股通每日额度扩大四倍,调整为520亿元,资本市场开放程度堪称“史上之最”。香港证券市场以机构投资者为主,较内地市场更加成熟和国际化,因此沪港通的实施将倒逼内地证券市场改革,同时也会为A股带来增量资金与国际视角。研究沪港通政策的经济后果已然成了一个重要命题。

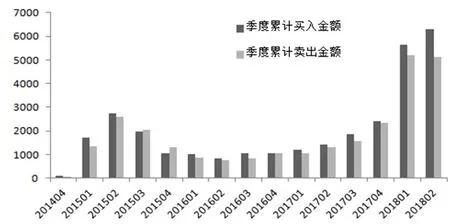

作为一项机制创新,沪港通是我国资本账户尚未完全开放情况下设计的跨境投资新模式。从理论探索来看,沪港通业务遵循审慎推进、分步扩容原则,试点政策的外生引入为理论研究提供了天然的自然实验条件;从实践启示来看,伴随金融市场监管体系完善,沪港通交易规模和活跃度与日俱增,截止2018年6月30日,沪股通共经历955个交易日,累计买入金额(卖出金额)约为3.03万亿元(2.74万亿元)人民币,日均买入金额(卖出金额)约为31.71亿元(28.69亿元),具体成交状况见图1。从现有文献体系来看,国内外关于股票市场开放经济后果的研究主要聚焦于市场估值效应、股价信息含量以及实体经济(Chari和Henry,2004;Mitton,2006;钟覃林和陆正飞,2018)[6][16][31]。也有文献从交叉上市视角,探讨其对公司信息环境、分析师预测行为的影响(Lang等,2003;Fernandes和Ferreira,2008)[12][9]。然而,与西方发达国家相比,中国证券市场植根于新兴加转轨经济背景下,投资者保护程度不高,金融基础设施尚未成熟。在这一特殊制度环境下,是否具备资本市场开放的条件并充分发挥其积极作用,有待进一步的考察与探索。基于此,本文借助沪港通这一自然实验平台,从信息环境视角出发,深入剖析沪港通政策对我国资本市场的影响。

借鉴Lang等(2003)[12]、王艳艳(2014)[29]等人的研究,以分析师跟踪人数、分析师预测精确度作为公司信息环境的代理变量。本文可能的边际贡献主要存在于以下几个方面:第一,借助“沪港通”政策实施这一自然实验平台,采用PSM-DID模型,检验资本市场开放对公司信息环境的影响,在方法上有效地缓解了这一研究领域面临的内生性问题。第二,基于分析师预测行为视角,研究资本市场开放的经济后果并系统分析其潜在的作用机理,在内容上深化了分析师预测行为影响因素的研究链条,为Lang等(2003)[12]的研究在发展中国家找到了证据支持;第三,本文研究沪港通机制的信息改善功能以及价值提升功能,揭示了资本市场开放作用于实体经济的具体路径,为进一步扩大资本市场对外开放提供理论证据与实践启示。

图1 沪港通季度交易状况(单位:亿元人民币)

文献综述

一、资本市场开放经济后果

20世纪90年代以来,许多发展中国家扩大资本市场开放,允许更多的外国投资者购买本国股票。现有文献从不同角度考察了这种政策的经济后果。然而实证结论众说纷纭,已成为国际金融领域最具争议的话题之一(Kaminsky和Schmukler,2008)[10]。一方面,根据有效市场假说,资本市场开放有助于引入国外机构投资者,对股票市场定价效率以及实体经济带来积极影响。Bekaert(2003)[3]基于30个新兴市场国家的数据,运用动态面板数据、广义矩估计方法验证了股票市场开放能为当地投资带来2.2%的增长率。Chari和Henry(2004)[6]以股票市场开放作为外生冲击事件,基于双重差分模型检验了风险分担与资产定价关系,实证结果显示当公司股票可供外国人投资后,股票估值发生了重新评估,调整幅度约为15.1%左右,同时股票市场开放提高了相关证券资产风险分担,降低了整个市场系统风险。Mitton(2006)[16]采用固定效应模型、Heckman两阶段模型等方法控制了资本市场开放的内生性问题后,结论表明公司股票向外国投资者开放后经历了更高的投资、更低的杠杆率、更大的盈利能力以及更快的增长。钟覃林和陆正飞(2018)[31]以2012~2015年A股非金融类上市公司为研究样本,运用PSM-DID方法研究了沪港通政策对股价信息含量的影响。研究表明,沪港通机制能够加速公司特有信息融入到股价中,显著降低股价的同步性。进一步分析表明资本市场开放主要通过知情交易以及公司治理机制作用于股价信息含量。

另一方面,基于弱式有效市场理论,也有学者提出了不同的观点,认为不成熟的市场对外开放可能会带来一些负面影响。Naghavi和Lau(2014)[17]使用世界银行发布的全球治理指标(WGI)作为制度发展的代理变量,指出金融自由化本身对提高股票市场效率没有影响,金融自由化和制度发展的互动效应才是导致股票市场效率提高的真正原因。此外,新兴市场资本自由流动容易受到信息不对称、代理问题、逆向选择和道德风险等因素的影响,从而降低资本运作效率(Singh,2003)[19];再者,海外资本突然激增或撤资,可能产生资产价格泡沫或导致股市波动加剧,引起金融系统的脆弱性与不稳定性(Allen和Gale,2000)[1],更为严重的是,很多情况下发展中国家资本市场开放后资本并不是流入而是流出,资本的外逃最终导致本国经济萧条(Stiglitz,2000)[21]。

二、分析师预测行为影响因素

证券分析师是信息传递的中介,在资本市场中扮演举足轻重的角色。现有文献针对分析师预测行为影响因素的研究主要从分析师跟踪数量与分析师预测特征两个维度进行论述。

其一,Bhushan(1989)[4]运用经济学均衡理论,提出了分析师跟踪数量由分析师服务的供给曲线与需求曲线的均衡点决定。此后对分析师跟踪人数的研究基本上是在供给曲线与需求曲线均衡框架下展开。Shores(1990)[20]认为分析师倾向跟踪规模大的公司,因为大公司的信息更能让机构投资者感兴趣,而他们是主要的信息需求方。O’Brien和Bhushan(1990)[18]研究表明那些行业信息披露监管比较严的公司更容易引起分析师的注意,原因在于这些公司在监管部门的要求下,信息披露比一般的公司更为全面,从而降低了分析师搜集信息成本。类似的逻辑还有,分析师更偏好跟踪盈利能力强、具有成长潜力(Mcnichols和O’Brien,1997)[14],经营风险低、治理结构好(岳衡和林小驰,2008)[30]、以及业务多元化的公司(蔡卫星,曾诚,2010)[24]。当企业披露非财务信息时,也会引起分析师服务供给与需求曲线向右移动,最终导致分析师跟踪数量增加(王艳艳,2014)[29]。

其二,分析师预测特征包括预测分歧度与精确度两个方面。已有文献从公司特征、分析师自身特征以及信息披露等角度展开探讨。King(1990)[11]发现市场回报与盈余水平的相关系数越大,分析师越能对盈余作出准确预测,预测分歧度越低。Barron等(1998)[2]研究表明信息不确定性会影响分析师预测,导致分歧度增加,这一结论得到了Zhang(2006)[22]等人的证据支持。预测精确度还会受到分析师个人经验、能力的影响(Clement,1999)[8]。此外,公司盈余波动性大会降低分析师预测准确度(石桂峰等,2007)[27],而信息披露越透明,分析师预测分歧度越低、准确度越高(Lang和Lundholm,1996;方军雄,2007;白晓宇,2009)[13] [25] [23]。

综上所述,资本市场开放对分析师预测行为的影响是一个实证命题。Lang等(2003)[12]从交叉上市视角研究了资本市场开放对分析师行为的影响。事实上,交叉上市公司可能本身信息环境就很好,其结果具有天然的内生性。基于此,本文运用双重差分模型,试图对二者建立中国资本市场情境下的因果关系。

理论分析与假设提出

在Bhushan(1989)[4]的理论框架下,本文研究的核心问题是沪港通政策如何影响分析师服务供给与需求。首先,从需求角度来看,中国经济的持续增长提升了本国资产在全球市场中的吸引力,跨境投资者配置需求加大,而沪港通政策的启动极大地满足了海外投资者分享中国经济增长的意愿。这些国际机构投资者在配置之前可能首先要了解熟悉投资标的,研读分析师盈余预测报告。因而海外资本的介入促进了券商、分析师等中介机构参与到相关上市公司信息“生产”中。同时,沪港通政策的实施,提高了标的公司全球关注度,势必会增加海内外机构调研次数,机构投资者倾向介入被分析师跟踪公司,而分析师跟踪的重点也是机构投资者感兴趣的公司。因此在其他因素不变的前提下,沪港通政策实施以后,跨境投资客户的需求会促使分析师提供更多信息挖掘、加工、传递等服务,导致分析师服务需求曲线向右移动。

其次,从供给角度来看,沪港通政策倒逼我国内地资本市场改革,在各项配套的基础制度建设过程中,监管部门将会参考国际相关法则与监管标准,健全上市公司信息披露制度,净化市场生态环境。作为试点的上市公司,既是政策的受益者,也是资本市场国际化过程中重点监管对象。因此,在沪港通政策逐步放开前提下,这些标的公司理应起到示范效应,完善信息披露制度建设。无论是明确的披露要求还是隐含的信息披露压力,标的公司可能都会向外界提供更多的信息。公司披露的公开信息更丰富,分析师对私有信息的搜集就会减少,信息的“生产成本”将降低,从而使供给曲线向右移动(Lang和Lundholm,1996)[13]。基于以上分析,沪港通政策可能会使分析师服务供给与需求函数同时向右移动,最终导致曲线均衡点向外推,分析师均衡数量增加。本文提出第一个假设。

H1:沪港通政策实施后标的公司分析师跟踪人数增加。

预测精度度影响因素的分析逻辑在于信息质量与分析师自身特征(Zhang,2006)[22]。一方面,沪港通启动以后,来自于发达地区的投资者或跟踪调研公司的经营状况,亦或买入公司股票成为重要股东。这些海外机构的投资者保护意识较强,可能会积极参与到公司治理中,成为公司内部重要的监督主体,并要求提供更加透明的财务信息。另外,分析师、媒体、审计师、承销商等众多市场中介机构,在政策驱动效应下也会跟踪关注上市公司,成为了公司外部监督主体。由此这些市场经济主体内外结合,构成了多方位的监督体系,极大约束了管理层的不良动机,促使公司提供高质量的信息。Byard和Shaw(2003)[5]认为信息披露质量的提升,不仅增加了公共信息的精确性,也增加了私有信息的精确性,从而降低整体预测误差。

另一方面,分析师的从业经验、专业能力也会影响预测精确度(Clement,1999)[8]。我国股票市场对外开放程度的提升迫使国内本土券商公司不能固步自封,坚守自家门口的一亩三分地。提高自身业务能力、推动行业国际化发展已成卖方分析师重要课题。海外投资者的持续增加,带来了新的需求与新的研究方法。他们对财务数据的分析有更细致的要求,在使用一家机构的研报之前首先要看分析师预测模型,然而国内分析师的预测模型在国际投资者眼中并不理想。基于离岸市场的跨境研究与本土投资者服务方式差异较大,为了覆盖海外市场,本土分析师们必然会参加培训,学习与借鉴国外先进的模型与方法,提升国际化能力。事实上,一些海外战略投资者入股的券商早在沪港通开通之前就未雨绸缪,开始组织培训,使他们的行业分析师能够兼顾A股、H股以及海外市场。显然,分析师个人能力的提高、预测模型的改进必然导致预测精确度增加。基于以上分析,本文提出第二个假设。

H2:沪港通政策实施后标的公司分析师预测准确度提高。

研究设计

一、样本选择与数据来源

本文采用双重差分模型来检验沪港通政策对公司分析师预测行为的影响,以2011~2016年作为样本期间;以纳入沪港通标的名单的公司作为实验组,以沪市未进入该名单的公司以及深市部分公司作为对照组1。并对样本公司按照以下程序进行筛选:(1)剔除样本期间被调整出标的名单的公司;(2)剔除金融类上市公司、ST公司及财务数据缺失公司。最终得到10824个公司—年度观测值。我们对所有连续变量在1%和99%分位点进行了缩尾处理,并对所有回归在公司层面进行聚类处理。本文财务数据主要来自万得数据库(Wind)和国泰安数据库(CSMAR)。

二、变量定义与计算

1. 分析师跟踪数量

由于只能统计到跟踪每家上市公司的券商团队数量,并不知团队内部具体有多少个分析师,因此本文的分析师跟踪数量以对上市公司作出盈余预测的券商团队数量来衡量。跟踪公司的券商数量越多,表明公司信息环境越好。

2. 分析师预测精确度

对于同一家上市公司,已作出预测的分析师可能会修正之前的预测,新的分析师又会加入到预测的行列。因此本文选取每家券商发布的最后一次预测值并取平均数,作为分析师的每股盈余预测值。采用分析师盈余预测误差来衡量预测精确度。具体计算公式如下:

其中,Ferror为分析师盈余预测误差,MEPS为分析师每股盈余预测值,AEPS为实际每股盈余。分析师盈余预测误差越小,预测精确度越高,信息环境越好。

3. 控制变量

参照已有文献,针对分析师跟踪数量的检验,我们控制了公司规模(Size)、机构持股比例(Inst)、盈余波动性(Volatity)、公司业务复杂度(Herf)、公司成长性(Growth)、是否是四大(Big4)、股权集中度(Top10)、净资产收益率(Roe)。针对分析师预测精确度的检验,我们控制了公司规模(Size)、机构持股比例(Inst)、盈余波动性(Volatity)、分析师更新预测频率(Updata)、盈余与市场回报的相关系数(Coefficient)、股权集中度(Top10)、净资产收益率(Roe)、公司证券系统风险(Beta)。主要变量的定义见表1。

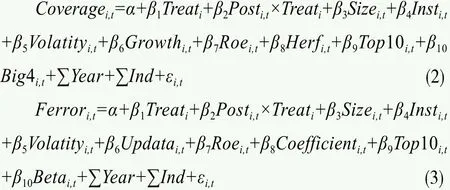

三、研究模型

其中,模型(2)、模型(3)的交互项系数β2刻画了沪港通标的公司在实验前后分析师预测行为的变化与非标的公司在实验前后变化的差异即政策的净效应,是我们重点关注的对象。我们预计模型(2)中的系数β2显著为正,即沪港通政策增加了分析师跟踪人数;同理,我们预计模型(3)中的系数β2显著为负,即沪港通政策降低了分析师预测误差,提高了预测精确度。

表1 主要变量定义

借鉴钟覃林和陆正飞(2018)[31]的研究设计,基于双重差分思想,本文构建以下模型进行回归分析:

实证结果与分析

表2 主要变量描述性统计

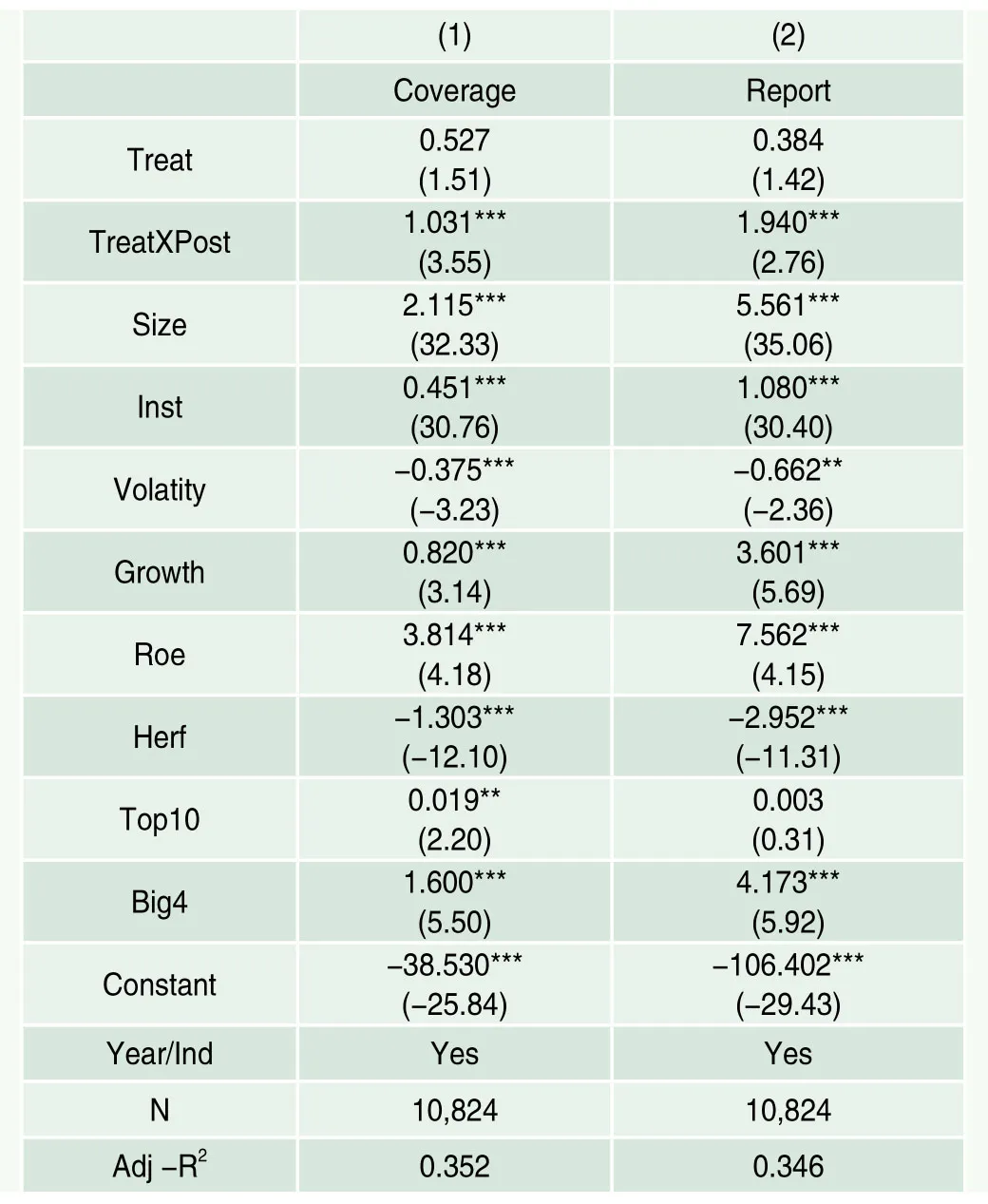

表3 沪港通与分析师跟踪数量

一、描述性统计

表2列示了主要变量的描述性统计。从分析师预测行为变量来看,Coverage均值为1.801,说明平均每个上市公司约有6家机构跟踪;Ferror的最小值为0.007,最大值为31.01,标准差为4.779,且均值远大于中位数,说明我国证券市场分析师水平参差不齐,预测精确度差异很大,并具有明显的乐观偏差倾向。从沪港通变量来看,Treat的均值为0.271,表明在我们的样本中,约有27%的公司最终进入沪股通标的名单,沪港通业务规模还比较小。

二、多元回归分析

1. 沪港通与分析师跟踪数量

为避免分析师跟踪数量单一测量指标的噪音,我们同时引入券商发布的预测研报数量(Repot)并取对数作为分析师跟踪数量的另一测量指标。表3报告了假设H1的回归结果。第(1)、(2)列分别以作出预测的券商数量和券商发布研报的数量作为被解释变量。从表3中可以看出,无论是以Coverage还是Report作为被解释变量,Treat均不显著,说明沪港通正式开通之前标的公司相较于非标的公司,在分析师跟踪数量方面并无显著差别。交互项TreatX Post与Coverage、Report的回归系数分别为1.031、1.940,均在1%水平下显著正相关,这就证明了H1,即沪港通政策实施以后,提高了分析师跟踪人数。事实上,股票市场开放提升了相关上市公司的国际知名度,海外机构投资者的配置推动了分析师跟踪标的公司的服务需求;同时由于监管力度的加强,相关上市公司信息披露更加透明,降低了分析师提供信息服务的成本。基于以上理论分析与实证检验,股票市场开放增加了分析师跟踪数量。

从控制变量方面来看,公司规模(Size)、机构持股比例(Inst)、成长性(Growth)、净资产收益率(Roe)、审计师特征(Big4)与分析师跟踪数量正相关;而近三年盈余波动性(Volatity)、公司业务复杂度(Herf)与分析师跟踪数量负相关,这些结论和Bhushan(1989)[4]、白晓宇(2009)[23]等人的观点基本一致。

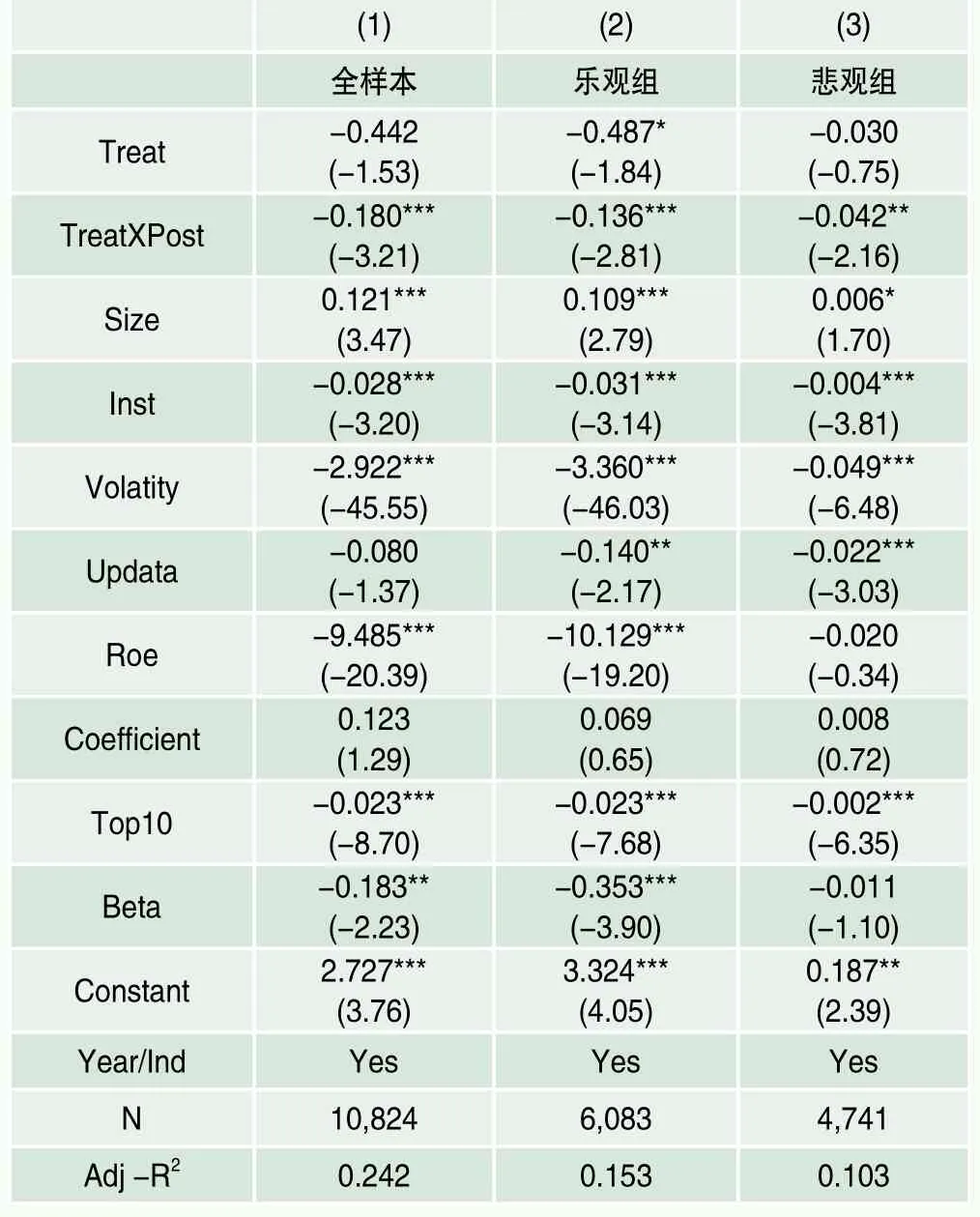

2. 沪港通与分析师预测精确度

为检验假设H2,我们在进行全样本回归的同时,进一步把分析师盈余预测分为乐观组和悲观组两个子样本2,分析沪港通实施对分析师预测精确度的影响。回归结果呈现在表4中。从第(1)列可以看出,交互项TreatXPost与被解释变量Ferror的回归系数为-0.18,在1%水平上显著,表明沪港通实施降低了分析师预测误差。从第(2)、(3)列两个子样本可以看出,乐观组样本量远远大于悲观组,乐观组中交互项TreatXPost与预测误差Ferror在1%水平上显著负相关,悲观组交互项TreatXPost与预测误差Ferror在5%水平上显著负相关。说明对于乐观组,沪港通有利于纠正分析师乐观偏差,降低盈余预测值,使其向更接近真实值的方向移动;对于悲观组,沪港通有利于纠正分析师悲观偏差,提高盈余预测值,使其向更接近真实值的方向移动。基于以上分析,沪港通作为一种外部治理机制,提升了分析师盈余预测准确度,假设H2得以验证。

表4 沪港通与分析师预测精确度

三、内生性问题

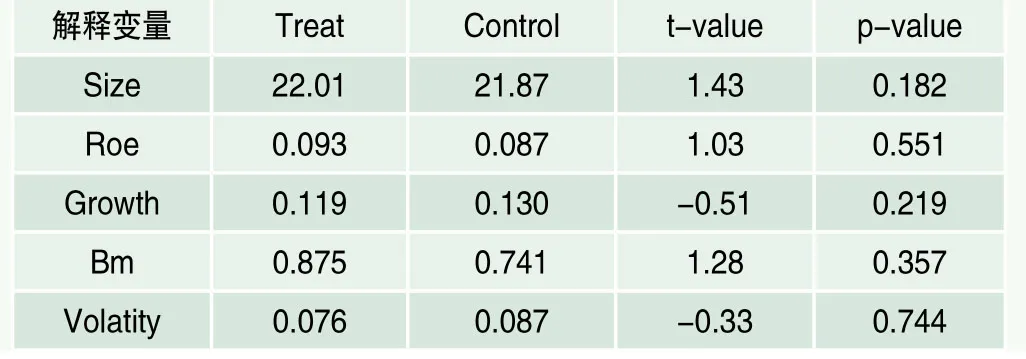

由于沪股通标的名单并非随机选定,政策启动之前实验组与对照组的公司特征可能存在差异,这些差异导致事件前分析师预测行为就不一样,进而降低双重差分模型估计的有效性。为此,我们采用倾向得分匹配方法寻找公司特征尽可能相似的对照组,并运用配对样本分别进行安慰剂检验和双重差分估计。

1. 倾向得分匹配

入选沪股通标的名单的股票包括上证180、上证380以及在上交所上市的A+H股,这些公司均具有规模大、市盈率低、盈利能力强等特点,因此我们选择匹配的变量包括公司规模(Size)、净资产收益率(Roe)、成长性(Growth)、盈余波动性(Volatity)、账面市值比(Bm)并控制年度、行业固定效应。按照1:1近邻匹配原则,我们为每个实验组寻找到了相似的对照组,最终得到配对样本3240组(6480个)。在进行重新估计之前,对配对样本进行了平衡性检验,结果列示在表5。从表5中可见,实验组与对照组在基本特征、盈余波动性等方面已经不存在显著差异。

表5 倾向得分匹配平衡性检验

表6 配对后的安慰剂检验与DID估计

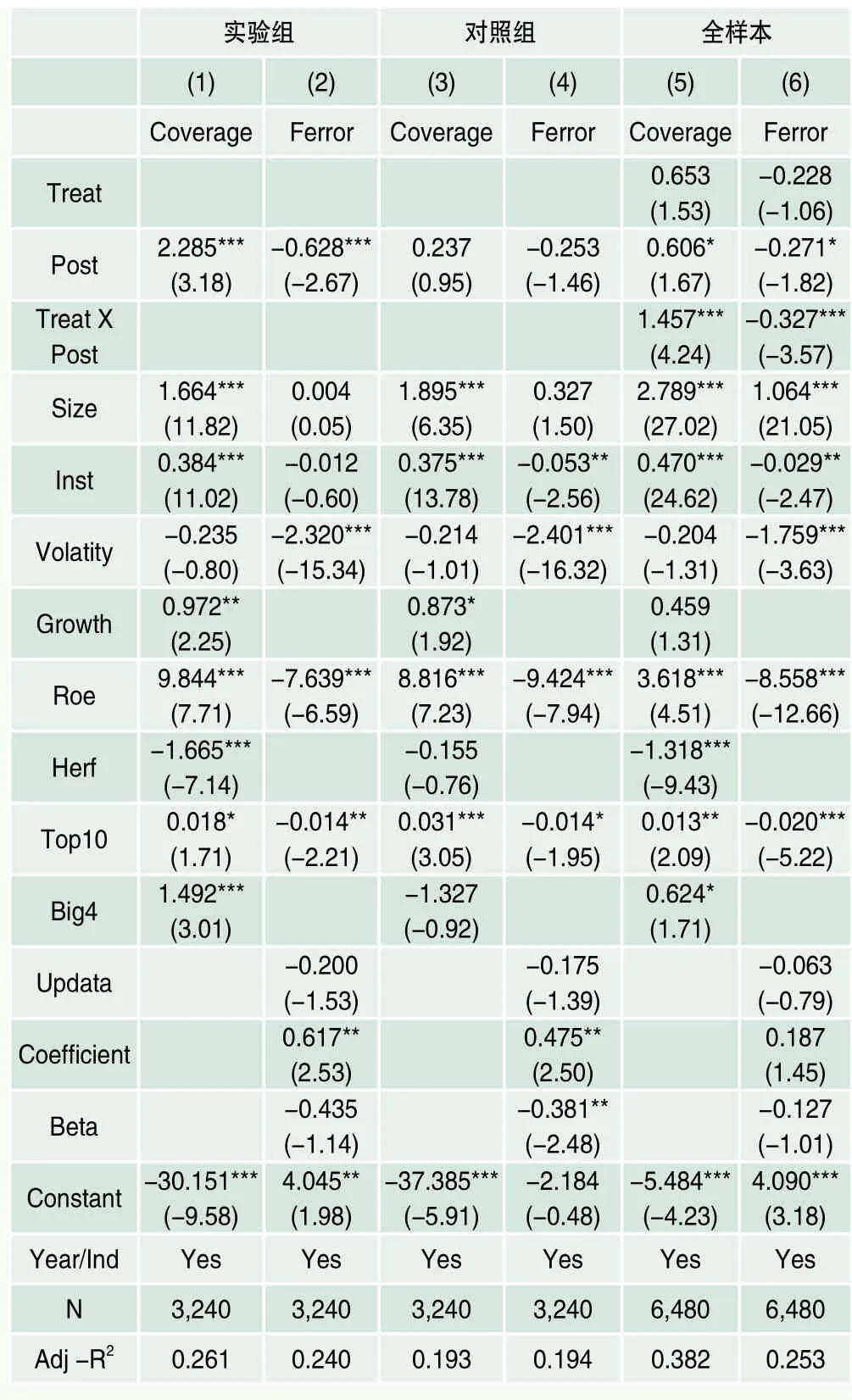

2. 安慰剂检验

参照Chen等(2015)[7]做法,本部分运用安慰剂检验思想识别沪港通与分析师关注度之间的因果关系。具体模型设计形式如下:

其中,Post为沪港通时点变量,对于实验组,在进入沪股通标的名单之后取值为1,否则取值为0;对于对照组,取值与配对样本相同。按照安慰剂检验思想,我们运用模型(4)分别对实验组和对照组进行回归。表6第(1)、(2)列报告了实验组回归结果,第(1)列Post回归系数为2.285,在1%水平上显著,第(2)列Post回归系数为-0.628,在1%水平上显著,说明沪港通政策实施后,标的公司分析师跟踪数量增加,预测误差降低;表6第(3)、(4)列报告了对照组回归结果,Post回归系数均不显著,表明对照组并不受沪港通政策影响。

3. 配对后的双重差分估计

进一步,我们运用双重差分模型重新对配对样本进行估计,再次识别沪港通对分析师关注度的真实影响,回归结果见表6第(5)、(6)列。从表中可以看出,交互项Treat X Post系数分别为1.457,-0.327,均在1%水平上显著,可见即使控制了样本选择性偏误以后,结论依然显著。

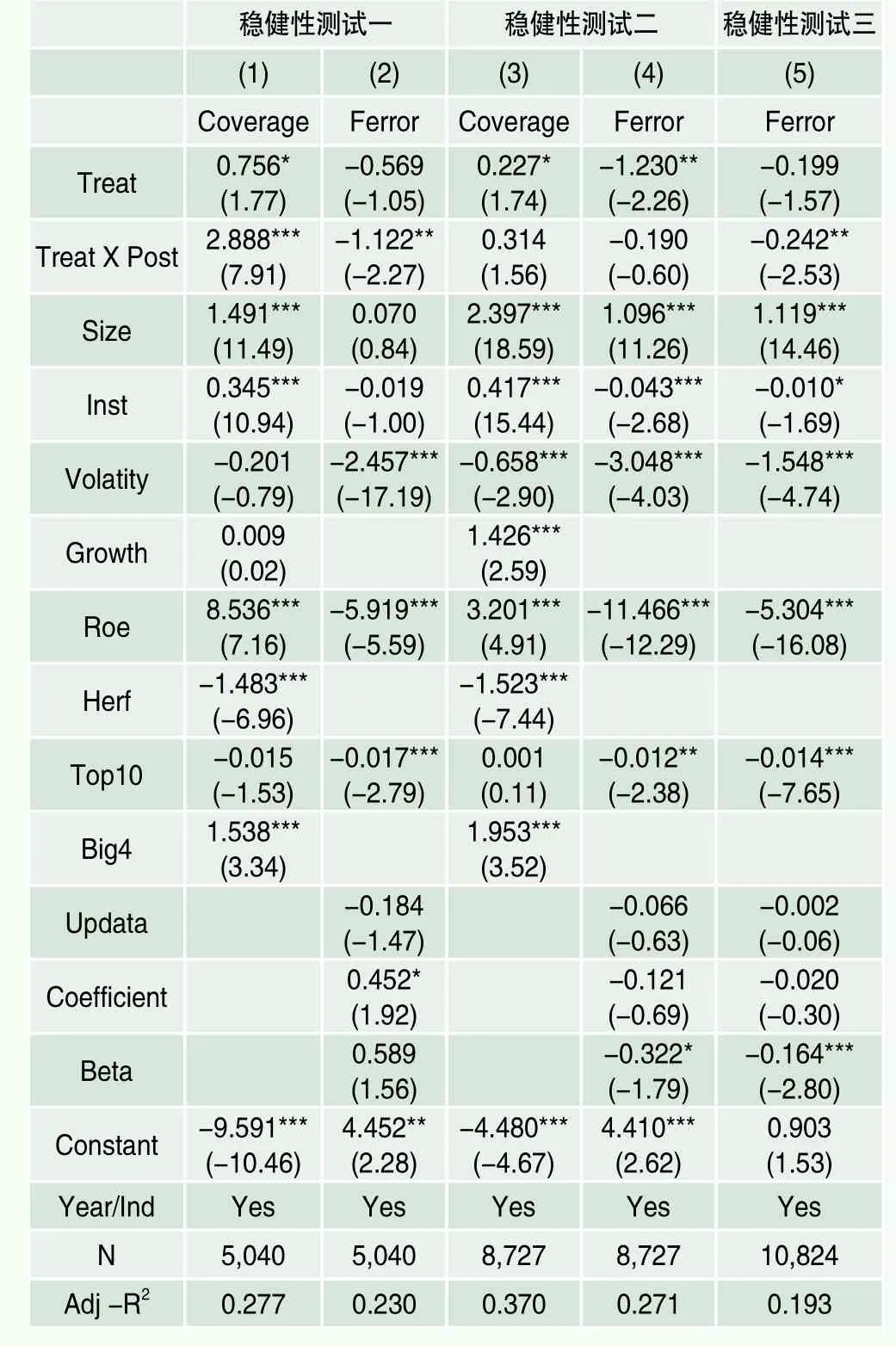

四、稳健性测试

1. 更换对照组

为控制样本选择性偏误,更好的解决模型识别问题,我们以2014年12月31日之前被调整出上证180、上证380指数的公司作为对照组。证监会自发布上证180、上证380两大指数以来,对其进行了几次小幅调整,截止2014年末,约有近300家公司股票被调出,我们以被调出的公司作为新的对照组,重新进行估计,回归结果如表7稳健性测试一所示。第(1)、(2)列交叉项系数Treat X Post分别在1%、5%水平上显著,结论并未发生改变。

2. 重新人为设定实验发生时刻

如果标的公司分析师预测行为变化确实是沪港通政策实施所致,那么人为改变政策启动时间以后,本文的结论将不再成立。为此,我们将实施时间向前调整三期(即假定2011年11月开通),使整个样本区间落在了真实实验开始前,再次进行双重差分估计,结果见表7稳健性测试二。此时,我们观察到交互项Treat X Post与分析师预测变量Coverage、Ferror均不再显著,表明分析师预测行为变化的确是沪港通政策启动所致。

表7 沪港通与分析师行为稳健性测试

3. 替换核心测度指标

借鉴Lang等(2003)、胡军等(2016)的研究[12][26],我们用年初股价(Price)重新测度分析师预测误差,即Ferror=|MEPS-AEPS|/Price。回归结果见稳健性测试三,主要结论依然不变。

进一步分析

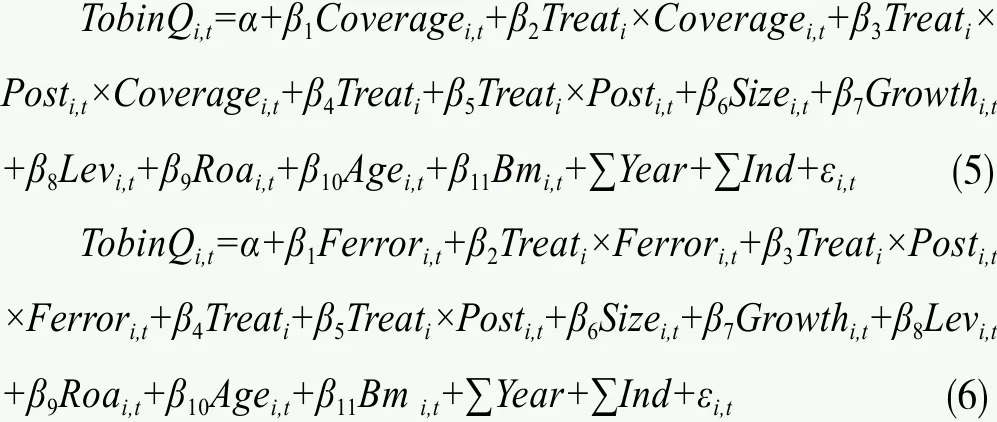

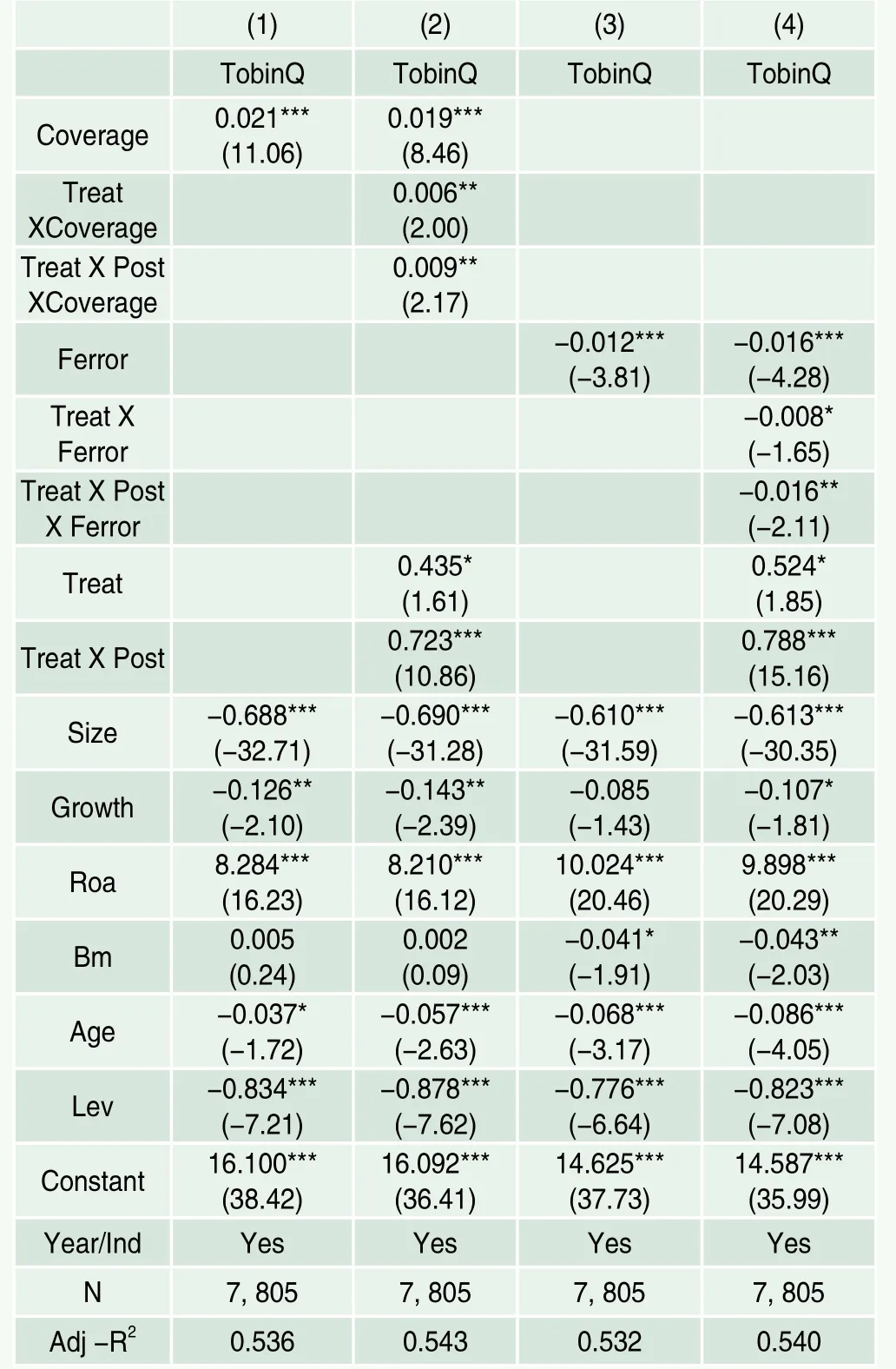

投资者认知假说认为,不同的投资者对公司所了解的信息不同,他们只会投资于自己熟悉的公司。在其他条件不变的前提下,如果一家公司能够被更多投资者熟知,则会有效分散公司异质风险,降低权益资金成本,提升公司价值(Merton,1987)[15]。根据该假说,资本市场开放能够吸引更多海外机构投资者,扩大公司投资者基础,提高投资者对公司的认知程度。Lang(2003)[12]研究表明股票市场开放可以通过改善以分析师关注度衡量的公司信息环境渠道来增加企业价值。那么,这条路径是否符合中国的现实情境?这是本部分要考察的问题。

参照权小锋和尹洪英(2017)的价值检验模型[32],我们设计了模型(5)、(6)来检验沪港通的价值提升效应。

表8 沪港通的价值提升功能

模型(5)、(6)中的β1度量了以分析师跟踪数量(Coverage)和分析师预测误差(Ferror)对企业价值的作用,β3度量了沪港通政策的启动对分析师关注度与企业价值二者关系的影响。模型(5)中如果β1>0,则分析师关注度对企业价值具有提升作用,否则分析师关注度对企业价值具有抑制作用;同理,如果β3>0,则沪港通政策促进了分析师关注度的价值提升效应,否则沪港通政策抑制了分析师关注度的价值提升效应。模型(6)中的β1、β3符号含义与模型(5)恰好相反。

表8报告了进一步分析的回归结果。从表第(1)、(3)列可以看出,分析师跟踪数量(Coverage)回归系数在1%水平显著为正,分析师预测误差(Ferror)回归系数在1%水平显著为负,说明分析师关注度能够增加企业价值。从表第(2)、(4)列可以看出,沪港通机制与分析师关注度的交乘项Treat X Post XCoverage系数在5%水平显著为正、Treat X Post X Ferror系数在5%水平显著为负,表明沪港通亦能通过分析师关注度这一路径提升企业价值,这就证明了投资者认知假说适用于中国的资本市场情境。

研究结论与启示

上市公司信息环境的改善直接证据来源于分析师关注度提高、财务报表可读性增强,间接证据来源于股票信息含量提升。本文基于分析师关注度视角,运用双重差分模型,对沪港通机制改善上市公司信息环境作了初步探索。本文实证结果显示,在控制其他因素影响后,沪港通政策实施增加了相关上市公司分析师跟踪人数,提高了分析师预测精确度,进而改善了上市公司信息环境。通过倾向得分匹配分析、安慰剂检验、更换对照组等稳健性测试,结论依然不变。进一步分析表明,沪港通政策可以通过分析师关注度这一路径产生价值提升效应,证明了投资者认知假设同样适用于中国资本市场现实情境。

本文的研究结论具有重要的理论价值与实践意义。为充分发挥沪港通机制在我国资本市场的资源配置功能,我们从以下几个方面提出建议:第一,政府角度。一方面,在金融开放程度与金融监管能力相匹配的前提下,适当增加沪股通每日额度、扩大试点公司范围,以发挥沪港通机制的信息改善功能;另一方面,在发达资本市场的示范效应下,着力完善金融基础设施,净化国内市场生态环境,真正把国际顶尖机构引进来,发挥其治理作用,最终提升资本市场服务实体经济的能力。第二,上市公司角度。上市公司在海外机构投资者、证券分析师、媒体等市场经济主体的监督下,应当完善信息披露制度,提高信息披露质量,以吸引更多分析师跟踪,提升公司国际知名度。第三,中介机构角度。加快推进券商、证券分析师行业国际化发展,完善行业顶层设计,提升分析师国际化能力与跨境研究服务质量,提高预测准确度,以改善公司信息环境,提高企业价值。

注释