饲料中不同水平脂肪对泥鳅幼鱼生长性能的影响

■ 林建华 陈学豪 (莆田天下鱼庄生态农业有限公司, 福建莆田 351111)

从营养、环境和生态学角度考虑,高效、经济、环保的水产动物配合饲料应尽量由脂肪和碳水化合物提供能量,以降低蛋白质的消耗并降低成本。通常杂食性和肉食性鱼类利用碳水化合物的能力较低,因此脂肪在杂食性和肉食性鱼类的饲料中作为替代能源物质显得更为重要(张家国等,2010)。脂肪是鱼类生长所必需的一类重要营养物质。饲料中脂肪含量不足或缺乏,可导致鱼类代谢紊乱,饲料蛋白质效率下降,同时还可并发脂溶性维生素和必需脂肪酸缺乏症。但饲料中脂肪含量过高,又会导致鱼体脂肪沉积过多,甚至发生脂肪肝,鱼体抗病力下降,同时也不利于饲料的贮藏和成型加工。因此,饲料中脂肪含量须适宜(麦康森等,2010)。

泥鳅(Misgurnus anguillcaudatus)又名鳅,在鱼类分类学上属鲤形目鲤亚目鳅科,是一种杂食性淡水鱼类,其适应性强、抗病性好,分布水域广,在我国除青藏高原外的各地河流、湖泊、池塘、水 田、沟渠及水库等均可养殖。因其含高蛋白、低脂肪、味道鲜美,且具有一定的医疗保健作用,深受消费者青睐(中国预防医学科学院营养研究所,1996),已成为我国优质经济鱼类之一,具有广阔的市场前景。目前,有关泥鳅主要营养素的需求量尚未确定,作为重要的营养物质脂肪的需求量研究报道较少(杨明容等,2017,Li等,2018)。本试验拟在饲料蛋白质水平为36%条件下,研究泥鳅幼鱼饲料中添加不同水平的混合脂肪(鱼油和豆油比例为1∶1),从而确定适宜的脂肪水平,为泥鳅营养标准的确立和饲料配方的科学设计提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验动物与试验设计

试验在福建正源饲料有限公司养殖实验室进行,试验用泥鳅购于福建省龙海市九湖竹头水产种苗场。运回养殖实验室后用3%食盐水消毒5min,挑选规格接近、健康的泥鳅幼鱼暂养4个圆形水缸(2m×2m×1.5m)中,静养24h后饲喂泥鳅幼鱼饲料(厦门嘉康饲料有限公司生产),驯养7 d后随机分组。将900尾体长(5.2~5.9)cm/尾、平均初始体重(1.86±0.11)g/尾的泥鳅幼鱼分为5个处理组,即处理组1、处理组2、处理组3、处理组4和处理组5,分别饲料喂5种不同脂肪水平的饲料,每个处理组组3个重复,每个重复60尾鱼。试验期为7周。

1.2 试验饲料与饲养管理

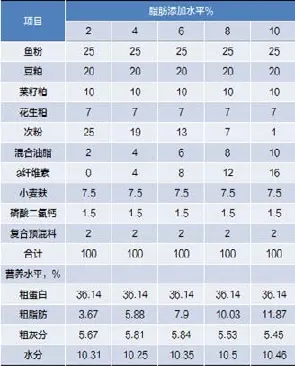

以鱼粉、豆粕等为蛋白质源,鱼油与豆油的混合油脂(比例为1:1)为脂肪源,以次粉和 α-纤维素平衡饲料配方调节能量水平,设计出脂肪水平为4%、6%、8%、10%、12%的5种等氮等能的试验饲料,试验饲料脂肪水平分别为3.67%、5.88%、7.90%、10.03%和11.87%。试验饲料组成及营养水平见表1。饲料原料经粉碎后过 60 目筛,按照配比称重并混合均匀后制成直径为2.0mm的颗粒饲料,并置于-4 ℃ 冰箱中保存备用。

试验鱼饲养于规格为直径0.9m,高0.8m的圆形养殖缸中,试验用的养殖水体约380L。

每天按试验鱼体重3%~5%表观饱食投喂3次(7:00、12:00、17:00),投饵1h后将残饵及粪便捞出烘干称重并记录。养殖期间,每天于17:00~19:00用曝气后的自来水换水1/3。每日监测水质、水温、试验鱼的死亡数量和摄食行为等。养殖期间水温21~25℃,pH值7.1~7.6,溶氧≥6.2mg/L。

1.3 测定指标

饲养试验结束时停喂24h,称重后,测定和计算以下生长性能指标。

增重率(%)=100×(Wt-W0)/W0

特定生长率(%/d)=100×(lnWt-lnW0)/t

饲料系数=FC/(Wt- W0)

摄食率(%)=100×FC/((W0+Wt)/2)/t

成活率(%)=100×Nf/Ni

式中:W0(g)为每尾鱼平均初始体重;Wt(g)为每尾鱼平均终末体重;FC(g)为平均每尾鱼摄食饲料总量(风干样重);Wp(g)为摄入蛋白质总量;t(d)为饲喂天数;Ni 为初始鱼尾数;Nf 终末鱼尾数。

表1 试验饲料组成及营养水平(干物质基础)

1.4 数据统计与分析

试验数据均以平均值±标准差(Mean±SD)表示,用SPSS15.0分析软件进行单因素方差分析(one-way ANOVA),若存在显著的差异,则采用Duncan’s法进行多重比较,P<0.05表示差异显著。

2 结果与讨论

不同脂肪水平饲料组泥鳅幼鱼的生长性能情况见表2。

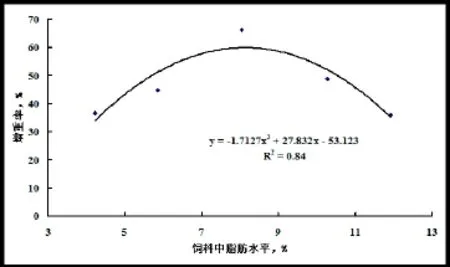

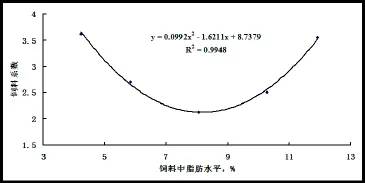

由表2可以看出,泥鳅饲料中脂肪水平显著影响了试验期末均重、增重率、特定生长率以及饲料系数(P<0.05),对摄食率和成活率无显著影响(P>0.05);处理3组的期末均重、增重率、特定生长率显著高于其他处理组(P<0.05),饲料系数显著低于其他处理组(P<0.05),该组的生长性能总体上最佳。以饲料中脂肪水平为自变量(X),以增重率为因变量(Y)作二次曲线回归分析,得到的回归方程为:y=-1.7127x2+27.832x-53.123(R2=0.84),获得最大增重率的饲料脂肪水平为7.9%;以饲料中脂肪水平为自变量(X),以饲料系数为因变量(Y)作二次曲线回归分析,得到的回归方程为:y=0.0992x2-1.6211x+8.7379(R2=0.99),获得最小饲料系数的饲料脂肪水平为8.2%。因此,在本试验条件下,泥鳅饲料中适宜的脂肪水平为7.9%~8.2%。

张家国等(2010)发现初始重量为1.6g左右的泥鳅幼鱼,在蛋白质水平为39%条件下,获得最大增重率时适宜的脂肪水平为7.68%。Kim等(2013)认为,在初始重量为1.49g的泥鳅幼鱼,在蛋白质水平为30%条件下,适宜的脂肪水平为7%。曾本和等(2016)报道,初始重量为0.15g左右的大鳞副泥鳅幼鱼,在蛋白质水平为36.3%条件下,综合考虑生长性能、消化酶活性和抗氧化能力,其饲料的适宜脂肪水平为8.47%~10.46%。杨明容等(2017)在初始重量为1.23g的泥鳅幼鱼,在蛋白质水平为35%条件下,综合分析后,认为饲料中最佳的脂肪水平为8%。Yan等(2017)研究中,初始重量为0.4g的泥鳅,在蛋白质水平为50%条件下,适宜的脂肪水平为6%。Li等(2018)试验中的泥鳅幼鱼初始重量0.4g左右,在蛋白质水平为50%条件下,认为脂肪水平8.1%比较合适。

本试验结果与以往报道的泥鳅幼鱼饲料中适宜的脂肪水平存在一定差异,这可能是不同试验中试验鱼的重量、油脂种类、养殖环境、饲料配方以及适宜脂肪水平的确定方法不同所致。但总体来说,饲料中蛋白质水平高的情况下,脂肪的水平相对较低。因此,从环境保护以及较低饲料成本的角度来说,应尽可能使用低蛋白高脂肪的饲料,充分发挥“脂肪节约蛋白质的效用”。

表2 不同脂肪水平饲料对泥鳅幼鱼生长性能的影响

泥鳅幼鱼的期末均重、增重率和特定生长率随着脂肪添加水平(2%~6%)的升高而增加,而随脂肪水平(6%~10%)的进一步升高呈下降趋势,这与上述有关泥鳅饲料脂肪的研究中结果一致。

3 小结

本试验条件下,泥鳅幼鱼饲料中脂肪水平对试验期末均重、增重率、特定生长率和饲料系数影响显著,建议饲料中适宜的脂肪水平为7.9%~8.2%。(参考文献略)