马惠娟 以梭代笔 雕“缂”时光

木子

在苏州西北郊的紫藤坞,一处清水瓦墙的庭院内,住着一位数十年如一日将时光奉献给缂丝的老人。她被日本人称为神仙般的织女;被无数藏家踏破门槛争相收购作品;作品多次出国参展、获奖……与一些名绣相比,缂丝是寂寞的。作为中国丝织工艺中最为高贵的品种,技艺繁复,耗时长,有“一寸缂丝一寸金”的说法,从北宋起,就只为皇家织造衣物和临摹名人书画。正是这种因稀有珍贵、技艺难以掌握而带来的高处不胜寒的寂寞,成就了马惠娟出神入化的技艺和作品。

“一只梭子两头尖,缂丝艺人叫苦怜;起早做到黄昏里,饭米无着如油煎。”这是马惠娟从老艺人那学到的民谣,至今还铭记于心。她自己在织机前一坐也是40多年,全国掌握“织中之圣”缂丝技艺达到省级大师水准的,不过3人。65岁的马惠娟是其中唯一的女性,也是最年轻的一位,尤以摹缂书画见长。在国外演示缂丝技艺时,曾有观众“研读”她的手,以为手中藏有“秘密武器”,若一定要说马惠娟有什么“秘密武器”,那便是藏在这个柔弱女子胸中的,一颗不媚世俗、耐得寂寞的心。

复兴传统工艺的先行者

家中客厅右侧是马惠娟的工作间,其实就是一间空屋子里摆着大小不等的几部织机。许是常年与织机相伴养成了沉默的习惯,见面时老人家话不多,有着江南女子特有的文静与娟秀,静静地听着我们的言语往来,问到她时才答一句,这时儿子肖锋几乎就是她的代言人。

1972年,中日建交后,苏州地区的工艺美术厂成立缂丝车间,并挑选6名刺绣技师跟随专门聘请的缂丝老师傅学艺,为日本客商试制缂丝和服腰带。马惠娟就是这6人中的一个,这一入门就坚持了40多年。当年一起入厂的人来来去去,很多因为耐不住性子就离开了。因为,一件缂丝作品完成需要半年以上乃至两三年,有时要更久,很难在短时间内收获回报。

“在那个年代,一条300工时以上的缂丝腰带,可换得100多辆自行车,几十吨钢材,或一辆丰田汽车。我在厂里学习不到一年,因为制作技艺不断提升,作品质量过硬,所以我很快成了‘小师傅开始带徒授艺。”马惠娟娓娓道来。

因为太热爱这个行业,从艺中期她还自费去进修了绘画,有了绘画的功底就更容易把握缂丝艺术品的创作。因为喜欢,也因为更了解缂丝所蕴含的真正价值,马惠娟坚持到了至今,并希望自己的后人也能更好地将这门传统技法传承下去。

如今已退休的她不太爱出门,一如既往地在织机上静静安守。马惠娟经常在织机前一坐就是大半天,瘦小的背影几乎一动不动;但从正面看去,却能发现她细长的十指一秒钟也没停过,几十个小竹梭在她手中上下翻飞,如在舞蹈。而高级工艺美术师的证书和几大包获奖证书一起,则早被扔在后院的角落里。

通经断纬 丝落蝶飞

“刺绣是‘锦上添花,而缂丝则是‘无中生有。”缂丝的编织过程非常复杂,织工要具备高度熟练的缂织技巧和艺术审美能力。对花鸟鱼虫的生长状态,山水风景的态势变化,人物的动势走向,情节的发展,线条勾勒的刚柔曲直,色彩配置的浓淡过渡,都要有一定的认知和想法。要做到随物施梭,灵活掌握,纬线疏密松紧,均匀恰当,不失分寸,才能准确地把握住图式纹样的造型和色彩。

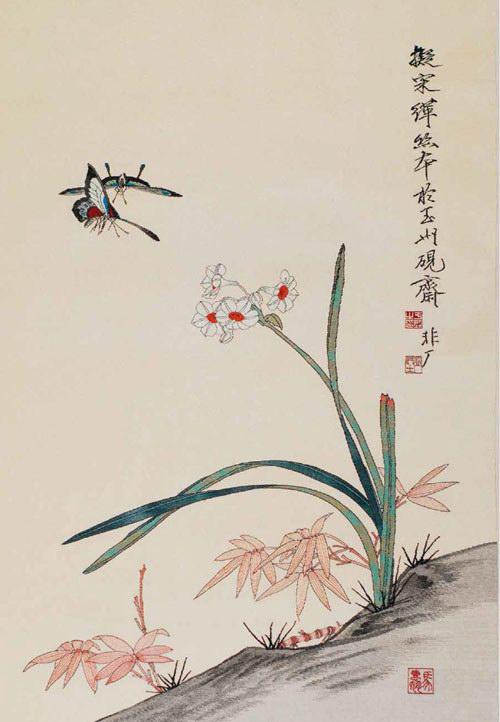

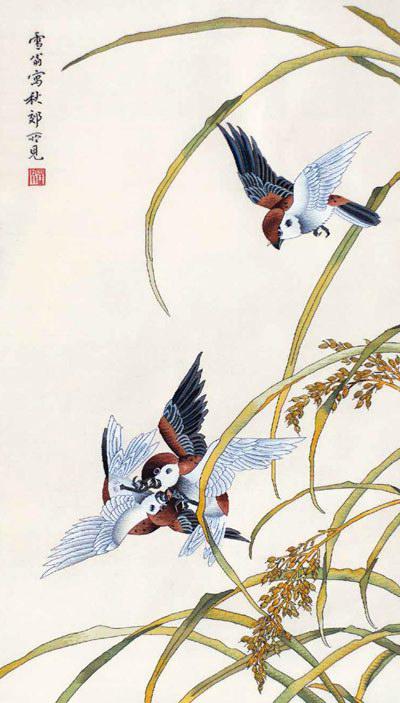

相较于其他工艺大师,马惠娟的作品风格更为细腻,表现的色彩、景物层次也更为丰富,所以她将主要创作精力放在了最难的缂丝名画上。除了充分继承缂丝传统技艺外,她还把最花费时间、最需要付出耐心的戗色,发挥得炉火纯青。色彩的明度、彩度和纯度都有着微妙过渡,使画面上的“花鸟虫草”有种呼之欲出的感觉。

尤其是缂织名画,最难的部分是色彩过渡。名画色彩使用细腻,要在指甲盖般大的地方,用上10多种差别细微的颜色。甚至还把丝线“劈”成数份,再根据需要,把丝线重新揉成正常粗细,就像画家调色一般织于布上。例如马惠娟的《荷渚鴛鸯图》,摊开在灯光下时,点点小针孔密密麻麻、清晰可见。这些针孔是颜色渐变时通经断纬留下的痕迹,亦是缂丝工艺寸寸光阴的证明。

与缂丝藏家和行业专家探讨时,大家都有个共识就是:要将缂丝“做好”,而不是“图快”。所有手工艺的特点都是,手到之处必是心所系之,正所谓心灵手巧。作为缂丝工艺大师中唯一一位女性,马惠娟作品的细腻、精致也就成为一种必然。2002年就开始收藏马惠娟缂丝作品的藏家蔡雪斌,在谈到收藏缂丝作品初衷时也说:马老师有自己独创的织法,对作品也有自己的理解,她作品最大的与众不同在于细腻。别人一片树叶用3个颜色,她则用10个颜色织就,层次就会非常丰富。一般的作品追求产量就显得比较粗糙,她则更讲究用心,而不是追求速度。所以在当代缂丝作品中,我只选了她的来收藏,觉得这些作品才是最美的。

马惠娟也说:“做缂丝啊,整个的人要静下来,要不怕寂寞,不嫌烦。因为幅传统工笔或写意中国画的色彩很丰富,要想通过织绣达到画作同样的色彩表现是非常麻烦的,比在纸上作画难度高了岂止百倍,不气定神闲是无法做到的。”由此可见,作品优劣和手工技艺的差异都是心之使然,心定必定手稳,反之,心躁必定手急,相应织品呈现出来的效果就大不卡羊了。

秉持传承之微光

技艺的传承仅靠一个人的力量是远远不够的。基]这个考虑,2012年马惠娟块定正式成立缂丝工作室。但其实早在十来年前工作室就已初具形态了,当时首先是基于客户数量开始增加;其次是因为出现了多样性的客户需求。这时单靠马惠娟一个人,是无法完成这么大量工作的,如何适应市场变化的议题就被提上了日程,自2005年以来就开始以工作室的形式运召了。

工作室的主要功能之一就是制作和展示陈列,除了可以接待客户、定制产品外,还可以给大家一个了解缂丝技艺和制作方式的空间;其次就是对外联络与合作,包括现在与苏州诚品书店的合作,既可以推广缂丝文化,又可以有一个大众消费渠道,让更多人看到和了解缂丝产品,也让缂丝技艺可以走近大众的日常生活。

工作室还有一个重要职能,就是对缂丝技艺的传承。马惠娟说,这么多年下来,体会最深的还是在于很多缂丝技师本身的文化水平不是很高,所以落实到学习上理解力就不够强。“缂丝虽说是一门技艺,但是如果想把东西真正做好,最重要的还是艺术相关的修养,而不只是技术。所以说文化修养尤其重要。要把这门技艺更好地传承下去,其实还是要在文化上多做功夫才行,所以工作室还有一个重要的教育和传承的使命。目前有4位学生在跟随马惠娟学习这门古老的技艺。

如今,现代人追求时尚潮流,花高价到处去抢购大牌奢侈品及高端私人定制品,却不知中国很多传统手工艺更加高贵且富有品位。因为不了解缂丝,人们无法真正认识到它的价值。所以工作室也会经常参与各种文化交流活动,借以传播缂丝文化,让更多人了解这一古老艺术。2017年,作为中国非物质文化遗产其中之一,他们参加了中法文化交流活动。在国内,亚洲国家地区的交流活动每年也会有很多。

马惠娟说:通过这些年的各种活动,大家对缂丝这门艺术从完全不懂到有所认识原来我们中国的手工技艺有这么高的水平,并因此喜爱上这些美轮美奂的作品,我觉得这就是对缂丝最好的传承和保护。同时,因为缂丝也是一个转统文化载体,所以也算间接弘扬了我们的传统文化。