柳氮磺吡啶联合来氟米特治疗强直性脊柱炎的临床分析

张静

德宏州人民医院风湿科,云南德宏 678400

强直性脊柱炎属于临床常见慢性炎症疾病,主要对患者中轴关节产生影响,部分可累计内脏器官及外周关节,临床症状主要表现为脊柱、骶髂关节及近躯干大关节部位畸形、疼痛及进行性强直[1]。由于在强直性脊柱炎的诊断中,诊出率相对较低,所以该病在发现时多数已经错过最佳治疗时机[2]。在治疗方面柳氮磺吡啶对肌腱端病及外周关节炎控制效果较好,在强直性脊柱炎治疗中,除了生物制剂以外,仍然是一线用药。该组研究针对该院2014年6月—2017年6月期间收治的强直性脊柱炎患者116例进行研究,对柳氮磺吡啶与来氟米特联合应用治疗的效果进行观察,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取该院收治的强直性脊柱炎患者116例进行研究,按照随机原则分为观察组(n=58)与对照组(n=58),对照组中,男性44例,女性14例,年龄最小18岁,最大 50岁,平均(29.3±3.2)岁,病程最短 3个月,最长 23 个月,平均(11.3±1.8)个月;观察组中,男性45例,女性13例,年龄最小19岁,最大51岁,平均(29.6±3.1)岁,病程最短 2 个月,最长 23 个月,平均(11.6±1.6)个月。所有入选患者均符合美国风湿病学会制定的关于强直性脊柱炎相关诊断标准[3],该次研究经该院伦理委员会批准,患者及家属对该次研究知情且签署知情同意书;排除慢性活动性疾病、脏器功能异常者。一般资料对比,两组差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2 方法

对照组患者单纯给予柳氮磺吡啶 (批准文号:国药准字 H31020840)口服治疗,2 次/d,0.5 g/次;观察组患者采用柳氮磺吡啶联合来氟米特 (批准文号:国药准字H20000550)治疗,柳氮磺吡啶用法用量与对照组相同,来氟米特20 mg/次,1次/d,两组均治疗6个月后对治疗效果进行观察。

1.3 观察指标

对两组患者治疗前后晨僵、外周关节疼痛数、胸廓活动度等指标进行统计,对红细胞沉降率采用为魏氏法测定[4],清晨抽取患者空腹静脉血3 mL,对C反应蛋白采用速率散射免疫比浊法测定,对两组患者所有检查指标进行统计对比[5];对两组患者治疗效果进行评定,疗效评定标准:痊愈:临床症状消失,无需药物治疗,血沉值女性<30 mm/h,男性<20 mm/h,放射科检查稳定或好转;显效:关节疼痛减轻、晨僵缓解、肿胀数量好转、血沉改善50%以上、C反应蛋白改善50%以上、胸廓活动度改善,上述指标4项以上达标;有效:关节疼痛减轻、晨僵缓解、肿胀数量好转、血沉改善50%以上、C反应蛋白改善50%以上、胸廓活动度改善,上述指标2项以上达标;无效:未达到上述标准,或加重,总有效率=治愈率+显效率+有效率。对两组患者用药期间不良反应情况进行统计对比。

1.4 统计方法

采用SPSS 19.0统计学软进行数据分析,计数资料用[n(%)]表示,用 χ2检验,计量资料用均数±标准差(±s)表示,用 t检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者治疗效果对比

治疗总有效率方面,观察组经过统计达到94.83%,对照组仅为77.59%,观察组明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),详见表 1。

表1 两组患者治疗效果对比[n(%)]

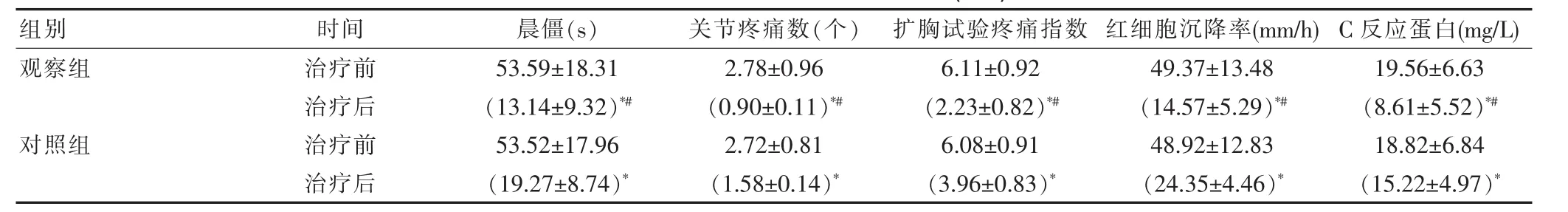

2.2 治疗前后两组患者相关指标对比

治疗前,两组患者晨僵、外周关节疼痛数、胸廓活动度、红细胞沉降率及C反应蛋白对比差异无统计学意义(P>0.05);治疗6个月后,两组患者所有指标均较治疗前后明显改善(P<0.05),且治疗后观察组各项指标改善效果明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表 2。

表2 治疗前后两组患者相关指标对比(±s)

表2 治疗前后两组患者相关指标对比(±s)

注:* 表示与治疗前对比,P<0.05;# 表示与对照组对比,P<0.05。

组别 时间 晨僵(s) 关节疼痛数(个) 扩胸试验疼痛指数 红细胞沉降率(mm/h)C反应蛋白(mg/L)观察组对照组治疗前治疗后治疗前治疗后53.59±18.31(13.14±9.32)*#53.52±17.96(19.27±8.74)*2.78±0.96(0.90±0.11)*#2.72±0.81(1.58±0.14)*6.11±0.92(2.23±0.82)*#6.08±0.91(3.96±0.83)*49.37±13.48(14.57±5.29)*#48.92±12.83(24.35±4.46)*19.56±6.63(8.61±5.52)*#18.82±6.84(15.22±4.97)*

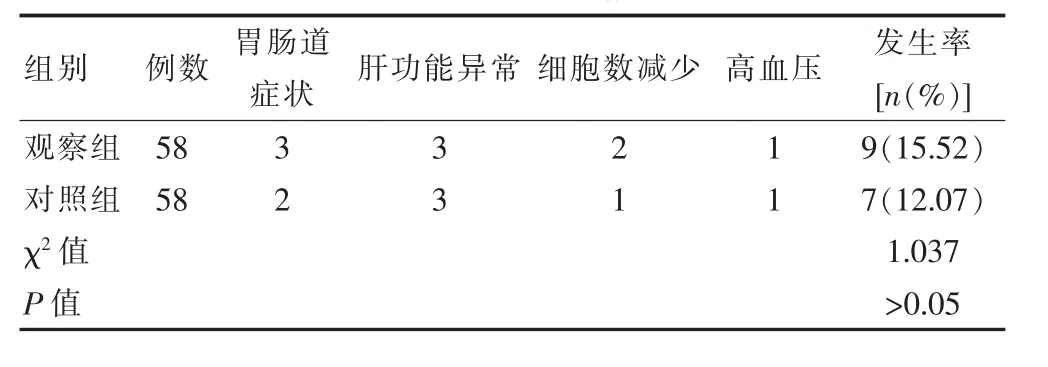

2.3 两组不良反应情况对比

用药期间,观察组中9例患者出现不良反应症状,发生率为15.52%,对照组中7例患者出现不良反应症状,发生率为12.07%,两组对比差异无统计学意义(P>0.05),详见表 3。

表3 两组不良反应情况对比

3 讨论

强直性脊柱炎属于临床常见疾病,该病在青壮年人群中比较多发,具有发病慢、检出率低、治疗效果差等特点,主要表现为慢性炎症累及中轴关节及骶髂关节,所以患者表现为晨僵、腰骶部间歇性疼痛等症状,为了避免延误最佳治疗时机,对当前青年群体中出现疑似强直性脊柱炎症状者,应结合实验室检查进行积极的预防[6]。在该病发病机制方面,目前还没有明确的机制,多数学者认为该病的发生与免疫机制存在较大关系。

在对强直性脊柱炎治疗时,柳氮磺吡啶属于一线治疗用药,该药物水解后,生成磺胺嘧啶与5-氨基水杨酸,对前列腺素的降解及合成、叶酸的代谢与吸收抑制效果较好,从而使细胞免疫机制发生改变,且在抗炎作用方面,该药物作用也非常显著[7]。来氟米特属于免疫抑制剂,具有抗增殖活性的作用,口服该药物具有生物利用度高、吸收快的优势,可有效抑制二氢乳清酸脱氢酶活性,影响淋巴细胞的嘧啶合成,从而使T淋巴细胞激活被阻断,将滑膜细胞的合成与释放,使基质降解减少;并且该药物对蛋白酪酸酶活性有明显抑制作用,可阻断T细胞增殖[8]。此外,来氟米特也具有较好的抗炎作用,饮食对该药物影响不大,药效持续稳定[9]。在强直性脊柱炎治疗中,采用柳氮磺吡啶与来氟米特联合治疗,可有效缓解疾病导致的肌腱、关节症状及严重程度,达到调节机体免疫机制,对中轴关节及骶髂关节功能活动达到持续改善的效果[10]。从该组研究结果来看,观察组患者采用联合用药方法进行治疗,治疗总有效率达到94.83%,明显高于对照组的77.59%,差异有统计学意义 (P<0.05),赵秀雯[11]在其研究中对强直性脊柱炎采用柳氮磺吡啶与来氟米特联合治疗,治疗总有效率达到93.79%,这与该组研究结果基本一致;治疗前后相关指标改善方面,两组治疗6个月后,晨僵、外周关节疼痛数、胸廓活动度、红细胞沉降率及C反应蛋白等指标均较治疗前有明显改善,且治疗后观察组改善效果优于对照组(P<0.05),提升联合用药在强直性脊柱炎症状改善方面效果较好;用药不良反应方面,两组差异无统计学意义(P>0.5),提示两组治疗方案用药安全性均较高。

综上所述,对强直性脊柱炎患者采用柳氮磺吡啶联合来氟米特进行治疗,可有效缓解患者症状,治疗效果显著,用药安全性高,在临床中有推广应用的价值。