古画里的丝绸之路

张立峰

丝路上的使者

张骞先后两次出使西域,他和副手们曾到达大宛、康居、大月氏、大夏、安息、天竺和于阗等西域各国,还带回许多国家的使者。从此之后,丝绸之路上使节往来,遂成常态。

我国古代专门有一类描绘域外国度及国内少数民族向中原王朝进贡朝觐的画作,称为“职贡图”。“职贡图”以描绘各国进贡使团形象为主,呈现远人来朝的盛况,为后人留下当时各国服饰、风俗、特产等第一手视觉资料,也展现出古代中国与丝路沿线各国友好往来的历史场景。

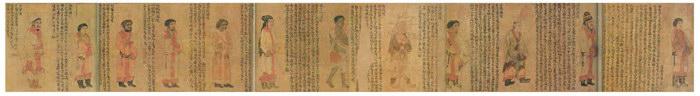

梁元帝萧绎所作《职贡图》是现存最早的“职贡”图像,图中描绘了滑国、波斯、百济、龟兹、倭国等使节12人,每个使者身后还有一段该国的国情记载。

至唐代,由于国力强盛,丝路畅通,时有“万国来朝、百蛮朝贡”,因此,唐人笔下的“职贡图”更为丰富,有阎立本(传)《职贡图》、周日方《蛮夷职贡图》、章怀太子墓《客使图》等传世。唐代大画家阎立本有不少作品与唐代的政治密切相关,如《步辇图》《西域图》和《职贡图》等,通过对异域各国人物形象的描绘,反映唐王朝与各民族的友好关系,借此歌颂唐王朝的强大。

职贡图(宋摹本) 绢本设色 26.7×200.7cm 南北朝(梁) 萧绎 中国国家博物馆藏

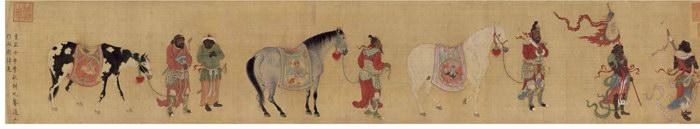

职贡图 绢本设色 61.5×191.5cm 唐 阎立本 台北故宫博物院藏

传为阎立本所作的《职贡图》描绘的便是唐太宗时期南洋的婆利、罗刹与林邑等国前来朝贡的景象。全画共27人,人马各自成组,自右向左前行。画中各类种族、肤色的人群,或骑马,或牵羊,或穿长袍,或裸半身,手捧、肩扛各色异域奇珍物产,行走在古道之上。画家以细腻的画风和明丽的色彩,将各色人物形态描绘得灵活逼真,其外貌之奇、方物之珍,令人叹为观止。

北宋李公麟的《五马图》也属于“职贡图”一类的画作,画面表现西域各国向北宋朝廷进贡名马的情景。此画为长卷,分5段,每段一人牵一马,马取侧面之势,劲健强壮,皆是西域雄马,分属于北宋皇家马厩——左麒麟院和左天驷监。每匹马左侧有题笺,分别说明马的年岁、尺寸、进贡者和年月等。

五马图(珂罗版) 纸本墨笔 26.9×204.5cm 北宋 李公麟 故宫博物院藏

根据黄庭坚的题笺以及南宋周密《云烟过眼录》记载,上述5匹骏马从右至左分别是:元祜元年(1086年)十二月十六日,西域于阗国进贡的凤头骢;元祜元年四月初三,青唐部首领董毡进贡的锦膊骢;元祜二年(1088年)十二月二十三日,北宋禁军拣中进奉的秦马好头赤:元=i右三年(1089年)正月上元日,于阗国进贡的满川花;元祐三年闰月十九日,吐蕃羌部首领温溪心进贡的照夜白。画中5位奚官,后两人为汉人打扮,前三人为异族装束,3位异族贡使或高鼻深目、虬髯满腮,或头戴毡帽、半裸衣袍,画面定格的一瞬间似正在牵马训导。整幅画作造型准确生动,构图别开生面,为我们展现了北宋王朝与西域等地朝贡往来的历史图景。

《三骏图》是元代任贤佐创作的一幅人马题材的绘画作品。据作者自识,该画绘于元代至正二年(1342年)秋季。当年七月,法国教廷曾向元廷进贡异马,引起朝野轰动。

早在至元二年(1336年),元顺帝曾派遣在中国的拂郎国人安德烈·威廉等16人为使,致书罗马教皇,除了建立与罗马教廷的联系,“以开辟两国经常互派使节之途径”,元顺帝希望使节能“带回西方良马及珍奇之物”。为了答谢元廷,罗马教皇委派约翰·马黎诺里一行访华,使团于至正二年(1342年)七月抵达元大都。七月十八日,元顺帝在慈仁殿接见使团成员,使团除了进呈国书,还贡献异常神骏的天马为礼物,引起朝野轰动,此事也被记入《元史·顺帝本纪》。元顺帝认为“天马”是吉兆,任贤佐为了颂扬“有德自归四海羡,天马来时庶升平”的盛世太平,藉马年作马图以进呈。

三骏图 绢本设色 32.2×188.7cm 元 任贤佐 故宫博物院藏

《三骏图》共绘有六人三马,横向作一字排列,六人当为拂郎国使节,中西服饰混穿,分别作控马、举剑、执旗状,旗上还绣有“进贡”两字。史料記载,这些拂郎国使节“黄须碧眼,服二色窄衣,言语不可通,以意谕之,凡七度海洋,始达中国”。该图描绘了“拂郎国献异马”这一元代宫廷重要外交活动,是一件兼具艺术价值与史料价值、极其珍贵的“职贡图”。

丝路上的僧侣

东汉永平四年(61年),汉明帝梦见顶有白光的金人现身西方。次日,明帝召问群臣。大臣傅毅说,这个金人必定是西方印度几百年前的圣人——佛陀。之后,明帝派使者蔡悟等人西去求法。蔡悟行至大月氏国时,遇到两位天竺高僧摄摩腾和竺法兰,于是连同他们所携带的佛经、佛像等物一同返归洛阳。东汉永平十一年(68年),汉明帝为摄摩腾和竺法兰在洛阳建造了中国第一座佛教寺院,并以驮载经书、佛像的白马为名,称为白马寺。

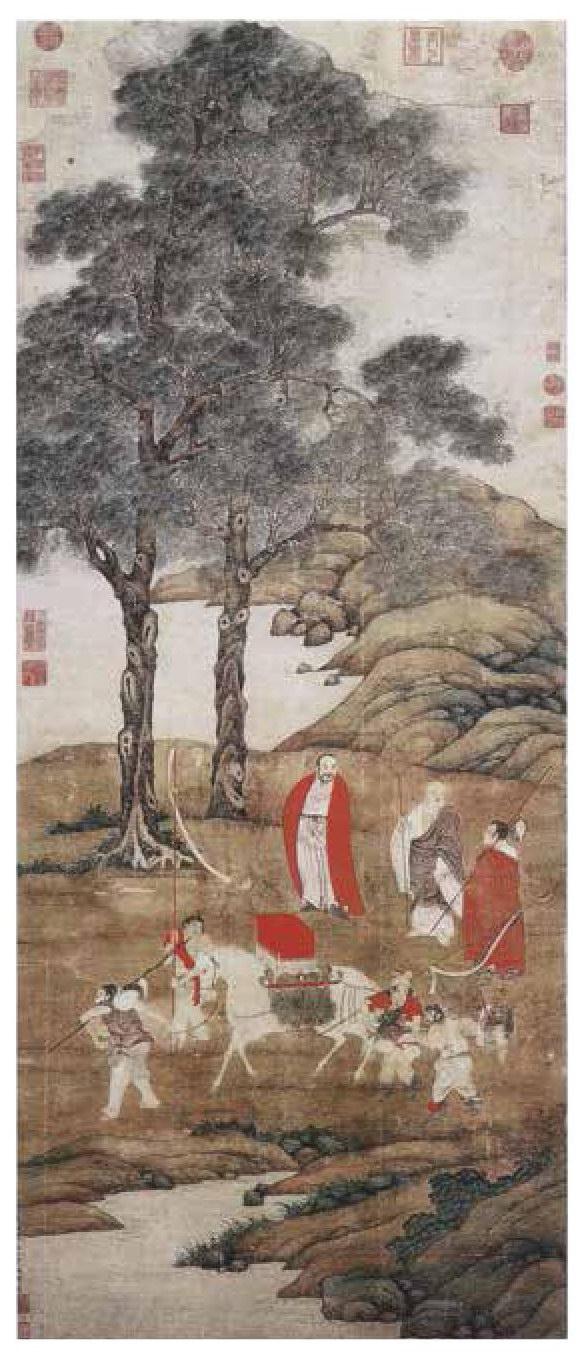

白马驮经图 绢本设色 130.0×54.5cm 明 丁云鹏 台北故宫博物院藏

《白马驮经图》就是这一历史事件的艺术再现。图中绘有两名身披红色袈裟的胡僧,稍远处的胡僧双手交叠,成禅定印,另一名胡僧侧身而立,左手持一根红色锡杖,上挂有一白色宝瓶和木鱼。在两位胡僧中间还有一名汉人僧侣,他左手持扇,右手握着锡杖。驮有红色经箱的白马处于画面中心位置,以示对佛法的尊敬,白马前后分别站有4个侍从,他们或头戴金箍、手持经幡,或牵着白马、背负包袱,或头裹白巾、挑着经幡。很显然,画中的两位胡僧就是摄摩腾和竺法兰,两位胡僧以及白马背上的经书,可以说就是中国佛教传播历史的源头。

东汉以来,自中亚和印度来华的佛教徒传译的佛经常不完备,或非出原本,或转译失真。为了探求梵本佛经、寻访名师、瞻仰圣迹,中国的僧侣们决意西出玉门,前往印度,开始了西行求法运动。

朱士行是我国佛教史上第一个受戒的汉地僧人,也是西行求法第一人,他在曹魏甘露五年(260年)西行到于阗国(今新疆和田一带),得正品梵書《般若经》。高僧法显是我国历史上第一个历尽艰辛到达印度巡礼的求法僧,并根据见闻写成《佛国记》。在西行取经的众人当中,名气最大、成就最高者当属唐代三藏法师——玄奘。

公元627年八月,28岁的玄奘从长安出发,偷渡玉门关,经高昌、焉耆、龟兹、西突厥,转而南下印度。在印度,他先后巡访了佛教六大圣地,在那烂陀寺学习佛法,在曲女城参加无遮大会,名扬全印度,而后携带657部佛经以及珍贵的佛舍利、佛像东归。玄奘西行求法历时19年,游历110个国家和地区,行程5万里,可谓孤征万里、历尽艰险。

这幅绘制于日本镰仓时期(1185-1333年)的《玄奘三藏像》,表现的是一位中年行脚僧人,他长眉微须,身背经箧,经箧中清晰可见一卷卷经书,僧人右手持拂尘,左手持经卷。在僧人头的上方,从经箧上部垂吊下一盏小灯,让人们不禁想到玄奘大师在西行求法的漫漫旅途中,虽影伴孤身,却初衷不改。

玄奘三藏像(局部) 绢本设色 135.1×59.9cm 日本 镰仓时期(1185-1333年) 佚名 东京国立博物馆藏

公元645年正月,玄奘回到阔别已久的长安。三月初一,住进弘福寺,组织规模宏大的佛经译场。此后的19年里,他主持译场,翻译佛经75部、1335卷,总计1300多万字。不仅如此,玄奘还根据唐太宗的旨意,著述《大唐西域记》12卷。这部书翔实、准确地记录了玄奘途经的110个国家、地区和听闻的28个国家的历史沿革、地理区划、民族源流、物产风俗、宗教信仰、语言文字等,成为研究中亚和印度等古代历史地理最重要的文献资料。

从玄奘的经历,我们可以感受到唐代是一个开拓进取、开放包容的时代。在唐帝国,很多“蕃胡”移民定居于中国,包括突厥、回鹘、吐蕃、粟特、波斯、阿拉伯、印度、高丽、新罗和日本等国,人数相当可观。其中,就包括僧侣、商人、贵族和军人等。

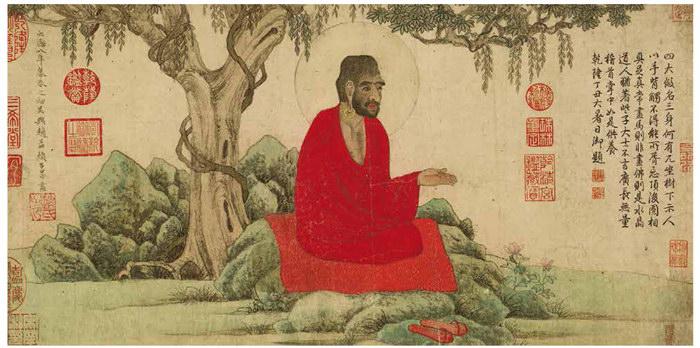

《红衣西域僧图》是元代赵孟頫描绘异域僧侣的作品。在该画的题跋中,赵孟頫说,唐代人物画名家卢楞枷的罗汉之所以画得好,是因为唐代长安城中“老外”很多,天天能看到,有生活依据,所以画起来得心应手。其原话如下:“余尝见卢楞枷罗汉像,最得西域人情态,故优入圣域。盖唐时京师多有西域人,耳目相接、语言相通故也……余仕京师久,颇尝与天竺僧游,故于罗汉僧,自谓有得。”

这幅画中的西域高僧,身披红袍,坐于古树青石之间的红色毡毯上。红衣僧人的长相很具有南亚人种的特点:高眉骨、大鼻子、厚嘴唇,还有络腮胡子和浓密胸毛。有趣的是,僧人身旁还有一双红色的人字拖鞋,与我们今天所穿一般无二,充满浓郁的生活气息。画家的描绘很真实,而这一切都来源于他在大都城中和天竺僧侣们的交往,笔下有本的缘故。

红衣西域僧 纸本设色 26×52cm 元 赵孟頫 辽宁省博物馆藏

在画的题跋中,赵孟頫还批评五代画家王齐翰,说他的罗汉画得和汉族僧人太像了,没有一点罗汉的感觉。其实,这也不能怪王齐翰,他恰好生在“五季末世”,中西交通阻隔,异族僧人来得极少,他也没见过,只能以汉族僧人为“模特”,画中自然就缺少异域风情。而空前多民族的元帝国,则令赵孟頫获得五代至两宋时不曾有的视觉经历,为他创作《红衣西域僧图》提供了条件。

丝路上的商旅

西汉时,从中国出发运输丝绸等货物的商队就已经跨过两河流域,进入里海北部、伊朗高原、美索不达米亚、叙利亚和北印度,甚至到达地中海岸边。公元后的几个世纪里,罗马城内的托斯卡区开设了专售中国丝绸的市场。不仅如此,中国的陶瓷、漆器、铁器、金银器和玉器等也被大量输往中亚、西亚和印度等地。

相传,西域的葡萄、胡桃、石榴、胡豆、苜蓿等都是张骞和其后的使者带回中国的。西域诸国的使者和商队还带来了汗血马、香料、宝石、石棉布、大象、狮子、鸵鸟等。我国的煤炼钢、打井技术和先进的农耕经验等也大量传向西域。这种商贸往来极大地开阔了当时人的眼界,丰富了人们的物质和精神文化生活,促进了国家和地区的繁荣。

《元世祖出猎图》描绘的是元世祖忽必烈率众在塞外狩猎的情景。在画面远景处,有一列驼队从无垠的沙丘之间横越而过。一名坐在驼背上的驭手当先前行,四峰骆驼依次相连,后面三峰骆驼背上捆扎着满载的货物,货物外面还有色彩鲜艳的毡毯包裹。时近秋冬时节,前面的驭手似乎急于赶路,右手挥鞭催促头驼加紧步伐。

元世祖出猎图 绢本设色 182.9×04.1cm 元 刘贯道 台北故宫博物院藏

在忽必烈大帝狩猎图中,画家加入这一情景,显然是有其用心的。元帝国的开创者——成吉思汗在“扎撤”中曾说,使各种商旅在各城市与大道上通行无阻。他要为他们提供安全与安乐,使他们能头戴金饰,就像人们头顶粗瓶一样,遍历境内无虞。由此可见元代统治者对商贸往来的重视程度。遵循这一法令,当时沿着皇家驿道上设立保护商旅往来安全的驿站就成为元政府的一项主要职责,当时每两万居民即需供应一个驿站。

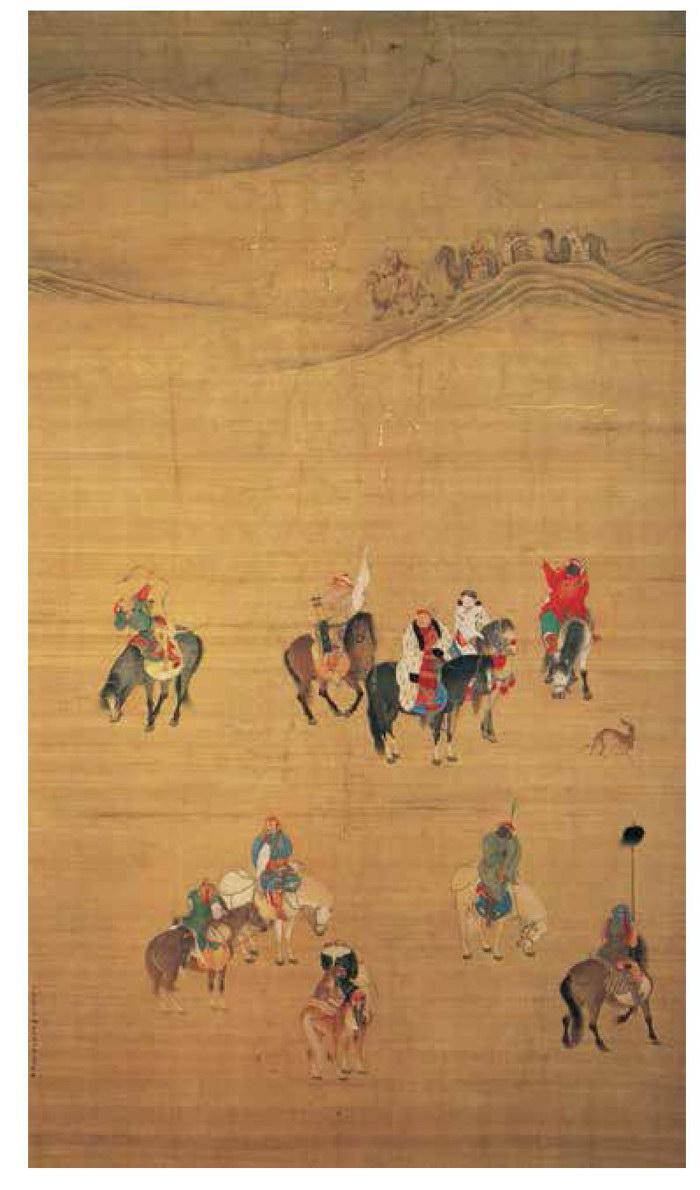

番骑图 绢本设色 26.2×143.5cm 元 佚名 故宫博物院藏

丝路古道横贯欧亚内陆,东西绵延近7000公里,很多地区还分布着大面积的沙漠、戈壁、雪山等地貌,它们连同干旱、严寒、风沙等气候,对丝路交通构成了极大的障碍。尽管如此,古代商旅们面对如此险恶的地理气候环境,仍然往来不息,为东西方的经济文化交流做出了不可磨灭的贡献。

《番骑图》表现的是一队胡人行进在遭遇风寒的旅途中。画面不加配景,人骑疏密有致,互相呼应,胡人的外貌服饰特征和马匹、骆驼的健壮都刻画得生动传神。画中女性头上所戴的“姑姑冠”与文献记载、现存的实物均类似,此种帽子在元代非常流行,其人物、鞍马的图式和画法比较接近于《元世祖出猎图》。

画中四马二驼、四男二女,作一字形排开,呈迎风出行状,或步行艰难跋涉,或骑马逆风前进,恰如边塞诗所云:“北风飒飒边云黄,飞沙噎日天惨苍。鸟飞堕翼人立僵,马蹄涩缩弓不张。”真切描绘出朔风凛冽的塞外环境和旅人长途跋涉的艰辛情景。

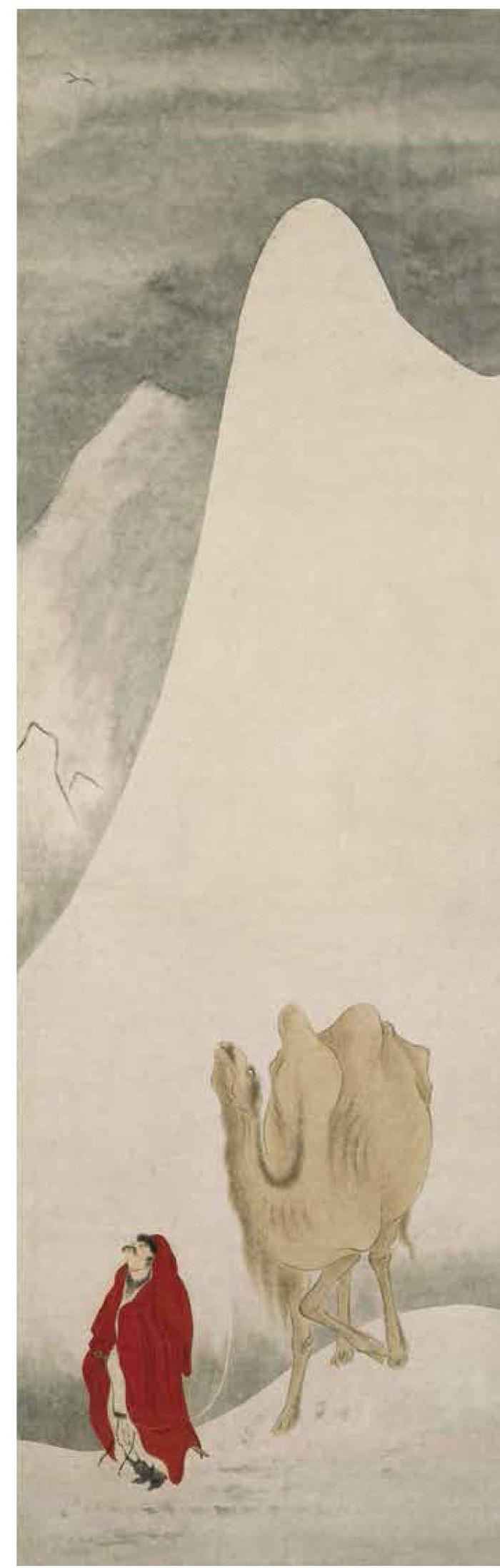

边塞行旅是清代画家华碞经常表现的题材,在这幅《天山积雪图》中,天色灰暗、铅云低垂、白雪皚皑、路途漫漫,在天山雪峰之间,一个身披大红斗篷、藏掖宝剑的单身旅客,牵一匹双峰骆驼,正艰难地跋涉在冰天雪地之中。

留着胡须的旅人正抬头望天,似乎在天空中寻觅着什么,身后的骆驼也好像通人性,抬起的脚还没有迈出,也引项向天,与主人的视线保持一致。灰暗的天空中,一只大雁划过天际,这应该是一只寒冬里落单的孤雁,正在寻找伙伴。大雁的鸣叫声引起了孤独行者的注意,可以想见,连飞在高空大雁的鸣叫都可以引起行人如此入神的关注,那么周围的景象又该是怎样的荒凉、冷寂呢?

上下狭长的构图,在逼仄之中似乎又延展出无限空间,造成天高地迥的视觉效果,借以衬托画中人物孤寂的内心世界。该画情景交融,意境深远,将漫漫旅途中的那种孤寂与辛苦含蓄地画出,让人感同身受。

某种程度上,这位孤身旅人是所有行走在丝路上的使节、僧侣和商旅们的一个缩影。他们怀揣着使命、信念和梦想出发,忍受着疲惫、艰辛和孤寂前行,有些人抵达了终点,有些人倒在了中途,有些人回到了故乡,也有些人留在了异乡。

丝路,给了每一个人一个远方,也给了这个世界无限可能,这一路上充满了爱恨悲欢、生死别离,这一路上也留下了家国历史、人间传奇。

天山积雪图 纸本设色 159.1×52.8cm 清 华碞 台北故宫博物院藏