MIPPO技术联合PHILOS治疗Neer 2部分肱骨近端骨折的疗效分析

李一平 向明 陈杭 胡晓川

肱骨近端骨折在骨科临床工作中比较常见,其发生率据文献[1]报道约占所有骨折病例的4%~5%,其发病率逐年上升,而且71%以上的肱骨近端骨折为60岁以上的老年人[2-3]。Neer指出大部分肱骨近端骨折为微小移位或无明显移位骨折,上述骨折经过保守治疗,能获得骨折愈合及比较满意的功能。但根据最新的多中心研究结果显示,超过64%的肱骨近端骨折为移位骨折[4-5],在移位的肱骨近端骨折中,约40%为Neer 2部分肱骨近端骨折[6-8],该部分患者建议手术治疗,但对于老年患者或有严重基础疾病不能耐受手术者,可采取保守治疗。

传统手术入路优点为广阔的手术视野及解剖复位,但对局部软组织剥离范围广,血供破坏大,术后黏连,影响功能康复。国内、外多篇文献研究[9-12]显示,微创治疗肱骨近端骨折疗效确切,而且肱骨近端解剖锁定钢板(proximal humerus internal lockingrn osteosynthesis system,PHILOS)有独特的优势。笔者2014年1月至2016年3月采用微创经皮钢板内固定(minimally invasive percutaneous plate osteosynthesis,MIPPO)技术联合PHILOS治疗肱骨近端骨折患者20例,获得了满意的临床效果,报道如下。

资料与方法

一、一般资料

1.纳入标准:(1)闭合骨折,X 线片检查示大结节(移位>5 mm)或外科颈移位(成角>45°,或移位>1 cm)骨折,无血管、神经损伤;(2)采用MIPPO技术联合PHILOS治疗;(3)伤后2周内就诊,且随访时间达12个月及以上。

2.排除标准:(1)合并其他部位损伤者;(2)严重内科疾病不耐受手术者;(3)病理性骨折者。

3.影像学评估: 标准X线片,包括肩胛骨前后位,肩胛骨侧位,以及腋位。对于X线片显示不清楚的骨折可行2 mm CT薄层扫描及三维重建。核磁共振可对肩关节周围软组织的情况做一个较为可靠的诠释,特别是对于年龄较大且伴有肩关节脱位史的患者,需行该检查,明确有无肩袖损伤。

20例患者符合纳入标准,男12例(60%),女8例(40%),平均年龄(45.95±11.40)(22~63)岁。其中2部分大结节骨折10例,男5例(50%),女5例(50%),平均年龄(42.10±13.79)(22~62)岁,其中1例患者合并桡骨远端骨折。2部分外科颈骨折10例,其中男性7例(70%),女性3例(30%),平均年龄(49.80±8.13)(36~63)岁,其中1例合并桡骨远端骨折,1例合并尺骨鹰嘴骨折,1例合并多发肋骨骨折。致伤原因:跌伤15例,交通事故伤 5 例。受伤至手术时间5~10 d,平均 7.5 d。X 线片示大结节骨折移位或外科颈骨折移位。

本研究获得医院伦理委员会批准,所有受试者均签署知情同意书。

二、手术方法

1.麻醉方式:全身麻醉联合臂丛阻滞麻醉。

2.手术体位:沙滩椅仰卧位,患侧肩关节超出手术床外缘,并在肩胛骨下方用软垫垫高。

3.手术过程:取肩关节肩峰前角下方纵行小切口,长约4 cm,切开皮肤、皮下组织、深筋膜,从三角肌的前束及中间束之间进入,用手指触摸腋神经及走行后,用4#丝线在切口最远端缝扎一针,用以保护腋神经,且术中应谨慎应用拉钩,避免过度牵拉导致腋神经损伤。打开锁胸筋膜,显露肱骨近端,用5号Ethbond线缝住大小结节附着的肩袖肌腱,将大结节或外科颈骨折复位,用1~2枚 直径2.0 mm克氏针作临时固定,再用1枚AO直径3.5 mm的PHILOS 5孔钢板在体表比对好长度,在上臂近端前外侧相应位置作一纵行切口,切开皮肤、皮下组织、深筋膜,从三角肌与肱二头肌间隙进入显露肱骨上段骨干,将上下隧道贴骨膜打通,紧贴骨膜,将钢板从近端向远端插入,确定钢板位置位于骨干中央后,远近端共用7~8枚螺钉固定,分别于C型臂下拍肩胛骨正位(内、外旋及中立位 )、腋位X线片,检查螺钉位置及长短。被动前屈上举、外展、内外旋活动肩关节,判断骨折稳定性,明确无肩峰撞击及关节内异响。如有肩袖损伤患者,同时行肩袖修复术。如患者患侧肢体同时合并其他部位骨折,手术中同时行该部位骨折手术治疗。手术完毕后,用电凝探查三角肌肌张力是否良好,用以判断腋神经有无损伤。

三、术后处理

术毕逐层关闭切口,两组患者均需置引流管1根,术后第1天根据引流量多少视情况予以拔除。两组患者术后预防性使用抗生素1 d。合并肩袖损伤的患者术后使用肩关节外展外旋包保护患肢6周,术后第1天即开始患侧肢体肘腕及手指主动活动;无肩袖损伤者术后使用颈腕吊带保护4 周,术后第1 天即开始肩关节钟摆活动及被动前屈上举活动。所有患者第2周开始健侧肢体辅助的肩关节活动,第3周开始肩关节主动活动。术后3周肩关节外展、上举控制在60°以内;术后4 周肩关节外展、上举控制在90°以内;术后6周时复查,X线片显示有骨痂生长时可去除患肢的吊带保护,进行辅助的关节主动练习。术后3个月时,患肢可基本不受限的完成日常生活动作。

四、疗效评价指标

手术均由同一组医生完成,由另外2名高年资骨科医生进行门诊回访和评价。患者出院后门诊密切随访,术后第1、2、4、6、8、12个月定期复查,并根据情况拍摄肩关节正位、侧位及腋位X线片,比较两组病例手术时间、出血量、内固定物位置、骨折愈合情况及功能情况等。采用肩关节活动度、美国肩肘外科协会评分(rating scale of the American Shoulder and Elbow Surgeons,ASES)[13]、Constant-Murley肩关节评分评估肩关节功能[14]。

采用VAS评价患侧肩关节疼痛情况,其中0分为完全无痛,1~3分为轻度疼痛,4~6分为中度疼痛,7~10 分为重度疼痛。ASES评分为美国肩肘外科协会制定的肩关节功能评价标准,包括疼痛(50%)和生活功能(50%),满分为100分,分数越高表示肩关节功能越好。Constant-Murley肩关节评分标准评价肩关节功能,包括疼痛(15分)、日常生活(20分)、三角肌肌力(25分)和活动范围(40分);其中90~100分为优,80~89 分为良,70~79分为可,<70 分为差。

五、统计学分析

采用SPSS22.0软件对数据进行分析,定量资料用均数±标准差描述,用独立样本的t检验进行统计推断;对定性资料用百分比进行描述,用卡方检验进行统计推断;以P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

20例患者获得了12~24个月随访,平均(15.50±9.66)个月,其中大结节骨折患者随访平均为(16.05±7.92)个月;外科颈患者随访平均为(14.40±10.88)个月。所有患者骨折均愈合,本组患者未出现腋神经损伤,且未发现肱骨头坏死,钢板无松动、断钉,无骨折延迟愈合或不愈合,无感染及并发症。20例患者中男性患者12例,女性患者8例(P=0.515)。两组患者平均年龄分别为(42.10±13.79)(36~63)岁和(49.80±8.13)(22~62)岁(P=0.146);手术时间分别为(120.50±27.43)(90~160)min 和(133.90±46.41)(60~200)min(P=0.442);骨 折 愈 合时 间分 别 为(2.25±0.54)(1.5~3.0)个 月 和(2.60±0.81)(1.5~4.0)个 月(P=0.270);VAS评分分别为(0.40±0.52)(0~1)分和(0.50±0.53)(0~1)分(P=0.673);ASES评分:分别为(94.64±3.31)(90~98.3)分和(91.65±5.76)(85.0~98.3)分(P=0.172);Constant-Murley评 分分别为(95.10±3.12)(91~99)分和(92.60±5.62)(83.5~99.0)分(P=0.235);术后前屈上举角度平均为(174.00°±5.16°)(170°~180°)和(167.00°±9.49°)(150°~180°)(P=0.055), 外 旋 角 度 分 别 为(43.00°±8.23°)(30°~50°)和(34.00±10.75)(20°~50°)(P=0.050), 外 展 角 度 平 均 为(158.00°±13.98°)(130°~180°)和(149.00°±19.69°)(110°~170°)(P=0.254)。术后功能典型病例见图1和图2 。

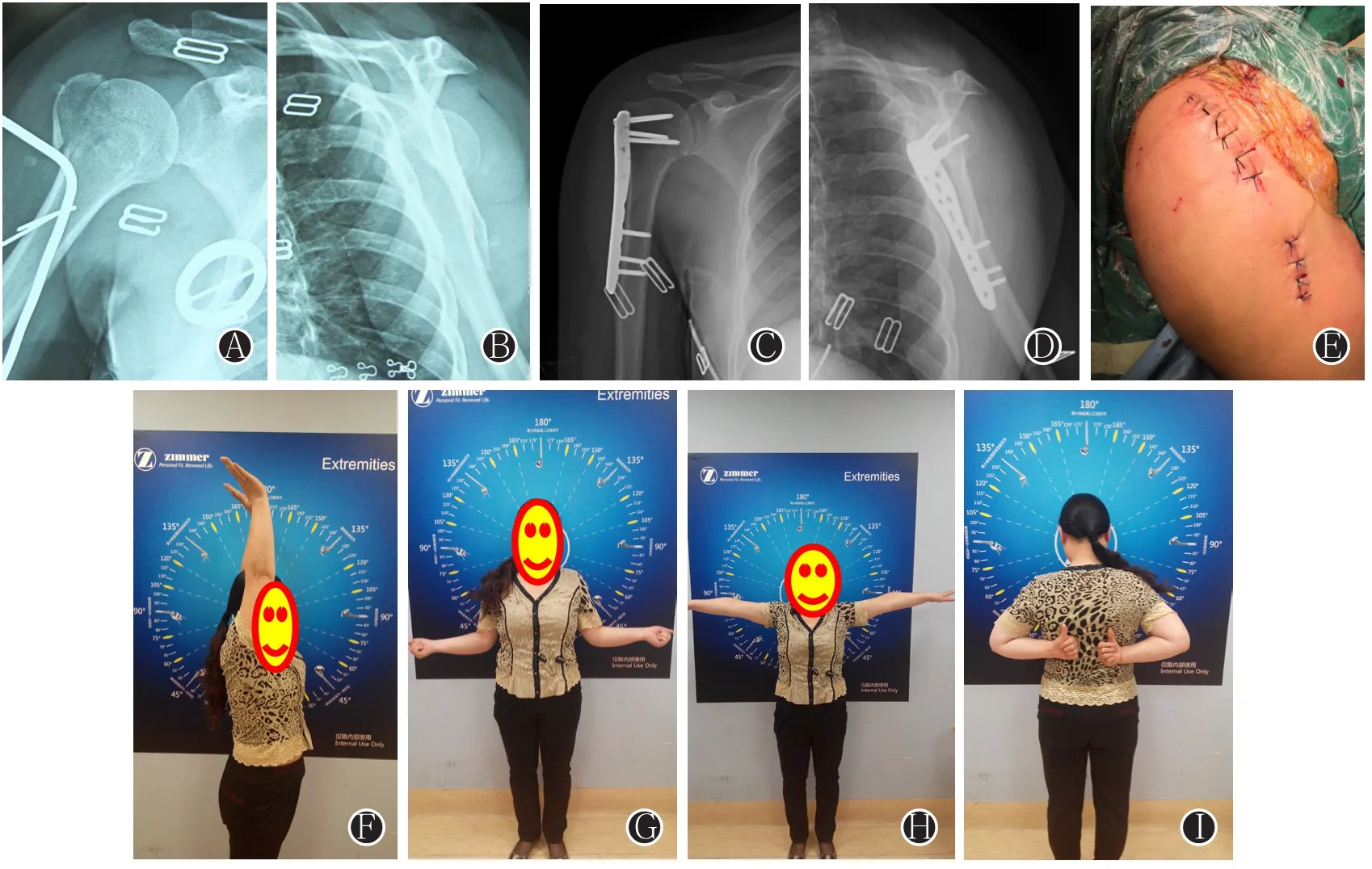

图1 患者,女,40岁,右侧2部分大结节骨折 图A、B:术前肩关节正侧位X线片;图C、D:术后2年肩关节正侧位X线片;图E:术中切口照片;图F-I:末次随访(2年)时功能(F:前屈上举180°;G:体侧外旋50°;H:外展110°;I:内旋摸背达第八胸椎水平)

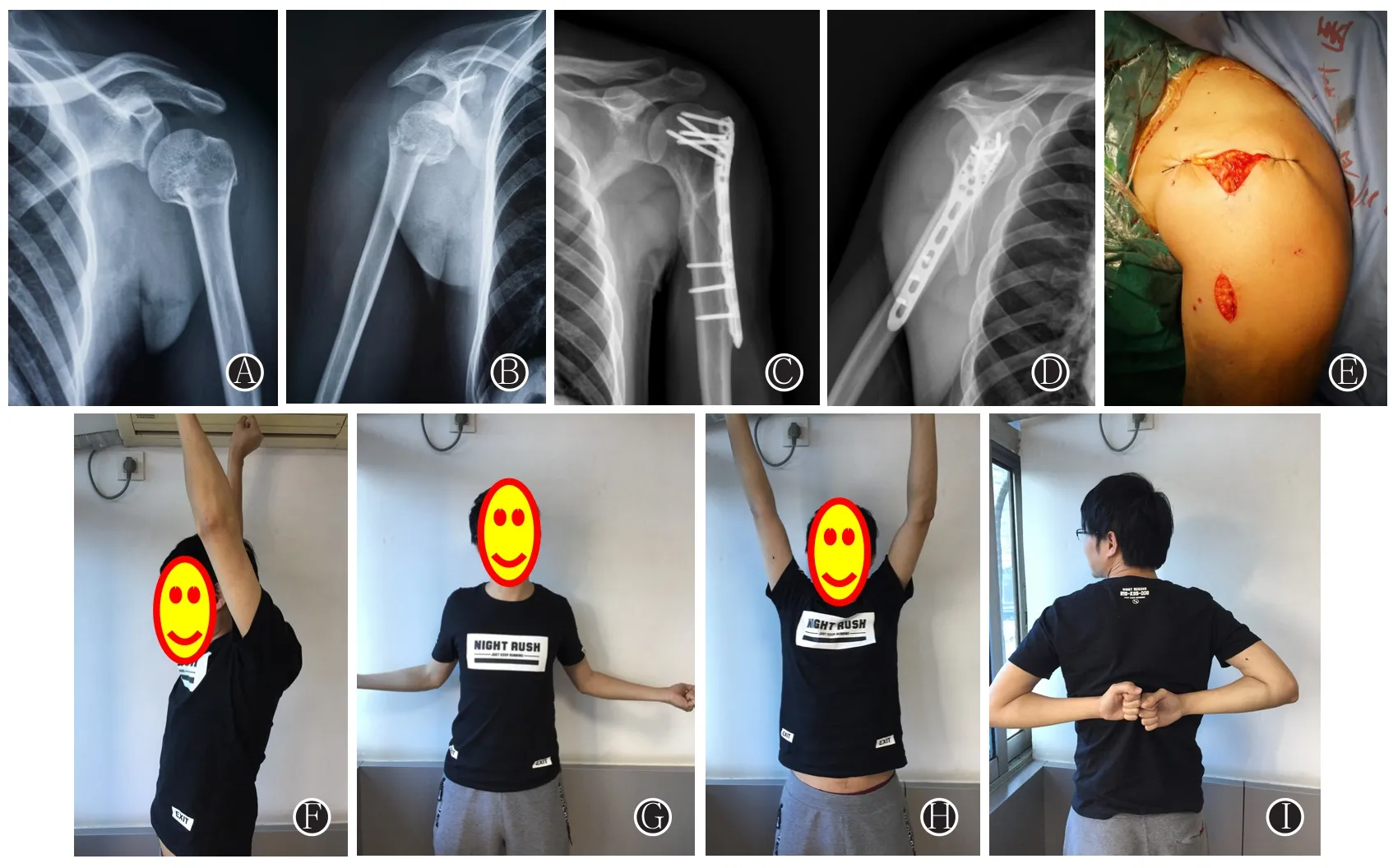

图2 患者,男,25岁,左侧2部分外科颈骨折 图A、B:肩关节正侧位X线片;图C、D:术后2年肩关节(左)正侧位X线片;图E:术中切口照片;图F、I末次随访(2年)功能(F:前屈上举170°,G:体侧外旋50°,H:外展170°,I:内旋摸背达第八胸椎水平)

讨 论

微创技术即微创外科技术及桥接接骨板技术,是近年发展起来的最具有代表性的一项微创新技术,由Krettek等[15]首先提出,微创技术是指以尽量少的侵袭操作及生理干扰达到最佳手术疗效的目的的一项技术。该技术重点强调获得常规手术疗效的保证下,用微小切口,通过精准外科手术技术,减少周围软组织损伤,以达到降低手术并发症,促使患者早日康复。把微创外科技术运用在骨科领域的技术称为微创骨科,它包括微创理念及技术,用理念指导下的微创技术,通过临床实践能获得良好的效果。

既往对肱骨近端骨折的治疗,因各种主客观因素,部分医生对其认识并不全面:一方面,不重视患者的全身情况、合并损伤,仅注重骨折,追求骨折的解剖复位,不重视肩袖损伤,术中广泛剥离软组织,甚至剥离肩袖组织,导致骨坏死、骨不愈合、肩关节假性瘫痪;另一方面,仅注重软组织及肩袖组织,不重视骨折的解剖复位及稳定固定,导致骨折不稳定、畸形愈合、肩峰撞击、肩关节骨关节炎等。因此,在选择肱骨近端骨折的治疗方式时,必须考虑到患者的全身情况、骨质条件、功能要求、骨折严重程度及合并损伤等情况。

PHILOS治疗肱骨近端骨折是目前最常用的内植物及手术方式[16-17],生物力学研究[18-19]表明,其在抵抗内翻应力和扭力稳定性上优于传统钢板。即在锁定钢板与骨干之间存在一定空隙,尽可能减少对骨膜的剥离及对骨折周围软组织的刺激,最大程度保护肱骨近端的血运,有利于骨折愈合,降低肱骨头坏死的发生率,且其独特的缝合孔设计,有利于近端肩袖组织损伤的修复。Sproul等[20]报道,锁定钢板治疗肱骨近端骨折后平均Constant评分为74分。Robinson等[21]治疗47例肱骨近端骨折,使用锁定钢板进行解剖复位、坚强内固定,对不稳定的骨折使用同种异体骨植骨,术后2年取得满意的临床效果,其Constant评分平均86分。

使用MIPPO技术,其方法是在骨折的两端作小切口建立肌下隧道,间接复位后在C臂机的辅助下插入钢板,分别用螺钉固定。关键在于强调尽量保护骨膜,保持骨折处生物学的完整性,对骨折复位使用间接复位技术,不仅不会破坏肱骨局部骨膜,同时也可有效地改善肱骨局部血供,在可降低肱骨头坏死的同时,促进骨折部位的愈合。多篇文献结果[22-26]显示,MIPPO技术结合PHILOS在治疗肱骨近端骨折具有创伤小、安全性高、功能好、并发症少等优点。

目前,临床上针对2部分肱骨近端骨折的治疗方式多样。杨国勇等[27]用关节镜下治疗肱骨大结节骨折,其使用螺钉或缝线桥技术,最终获得比较满意的效果。Viecili等[28]采用近端髓内钉治疗2部分外科颈骨折22例,其随访得出满意效果,并且提示采用髓内钉治疗该型骨折能获得良好的效果及较低的临床并发症。本组患者采用MIPPO技术联合PHILOS,治疗2部分外科颈骨折与2部分大结节骨折患者。两者手术时间、骨折愈合时间、VAS评分、ASES评分、Constant-Murley评分、术后前屈上举角度、外展角度等差异无统计学意义,但两者术后外旋角度分别为(43.00°±8.23°)和(34.00°±10.75°)(P=0.050),差异有统计学意义,表明在术后外旋角度恢复上,前者比后者要好。考虑大结节骨折比外科颈骨折更易出现肩袖损伤,导致术后外旋功能恢复差异,但具体原因需待考证。

对于MIPPO技术联合PHILOS治疗2部分肱骨近端骨折,本科手术经验如下:(1)手术适应证的选择是决定手术成败的第一步;(2)为良好显露手术视野窗,肘关节应置于旋转中立位,并可根据术中情况,随时调整;(3)可有限切开关节囊显露骨折端,在肱骨头内置入1~2枚带螺纹克氏针,进行撬拨复位,尽量不去剥离肱骨头内侧;(4)钢板放置位置应在肱骨大结节下0.5 cm左右,距结节间沟0.8~1.0 cm,这样能避免术后肩峰撞击等情况;(5)螺钉长度应尽量置于肱骨头软骨下骨,能获得良好的支撑作用,而又避免螺钉穿出关节面;(6)注意术中切口长度,尽量避免过度牵拉三角肌,保护腋神经。

综上所述,对于2部分肱骨近端骨折采用MIPPO技术联合PHILOS治疗,可取得满意临床效果。2部分大结节骨折和2部分外科颈骨折在术后外旋功能比较上有明显差异。但本研究为回顾性研究,存在选择性偏倚;其次,病例资料较少,无法涵盖手术中所有可能出现的问题,相关并发症发生情况有待扩大样本量进一步观察;再次,缺少与其他手术方法的对比研究,该术式优点及不足均有待进一步深入研究。

结论:采用MIPPO技术联合PHILOS治疗Neer 2部分肱骨近端骨折是有效的,在2部分外科颈与2部分大结节骨折病例中,其术后在外旋角度恢复方面前者与后者相比有明显差异,但在手术时间、性别、年龄及其他术后恢复情况,差异无统计学意义。