网络主播劳动者地位认定的困境、反思和出路*

王立明,邵 辉

(1.青海民族大学法学院,青海 西宁 810007;2. 西北政法大学国际法学院,陕西 西安 710063)

一、引言

基于人工智能和大数据支持运行的网络平台不仅“是一种新型商业模式、网络技术或社会基础设施,更是新兴信息经济的核心组织形式”[注]Julie E. Cohen. Law for the Platform Economy [J].UC Davis Law Review, 2017(51):133-136.,正在不断重塑着人类生活的方方面面,从而影响到人类生活的每个角落。就劳动关系而言,网络平台并未进入传统劳动关系范畴或延展其范围,相反,基于网络平台提供劳务变为现实之后,直接“催生了诸多新型劳动形态”[注]孙飞,周琳,杨绍功,等.共享经济催生新就业形态,完善就业保障成共享经济发展新课题[N].经济参考报,2018-01-18(A05).。尽管这些因网络平台产生的新型劳动形态只是“弱人工智能”在社会生产力领域的简单应用,与“强人工智能”[注]“强人工智能”和“弱人工智能”代表了人工智能领域两种截然不同的立场和发展阶段。“强人工智能”认为,人工智能不仅仅是实现人类智能的工具,等同于人类智能;“弱人工智能”认为,人工智能仅仅是实现人类智能的工具,不应越出这一范围。参见[英]玛格丽特·博登.人工智能哲学[M].刘西瑞译.上海:上海译文出版社,2001.下的“自我意识、自然语言处理、深度学习、模糊推理”等还有相当距离,但随着“弱人工智能”时代网络平台作为劳动工具的广泛使用,出现了一些介于劳动者和劳务提供者之间的非标准劳动者或类似劳动者,并对传统劳动关系从属性认定标准构成了挑战,打破了以往劳动关系和劳务关系“二元对立”的格局。本文尝试以借助网络直播平台提供劳务的网络主播劳动者地位认定为视角,试图解构非标准劳动者或类似劳动者地位认定的困境,反思传统劳动关系认定标准如何应对人工智能时代下迅猛发展的网络平台经济,从而为人工智能和大数据新时代下劳动者地位认定标准的重构和完善提供些许立法建议。

二、网络主播劳动者地位认定的困境解构

(一)网络主播劳动者地位认定的裁判困境

网络平台与传统经济的密切结合倒逼立法跟进。进而言之,人工智能时代下互联网共有的分享特质和平台功能,不断激励分享经济、粉丝经济、大数字经济等新型经济模式迅速崛起,不断呼唤企业组织、社会组织进行颠覆式创新,不断改变传统商业模式的交易形态和社会资源的组合分配机制,有力推动“以‘物’为标的的常规网络交易向以‘劳务’为标的的新型交易形态转变[注]王天玉.基于互联网平台提供劳务的劳动关系认定[J].法学,2016,(6):50.。借助互联网人工智能和大数据的东风,加之国家文化产业政策支持、网络基础设施和移动宽带的迅速普及、视频技术日趋成熟、资本助推等诸多利好因素叠加,网络直播行业从 UGC 直播、秀场直播到游戏直播、生活直播再到 VR 直播,直播业务一路风生水起、风靡全球,仅2016年我国互联网直播平台数量即达250多家[注]根据国家互联网信息办公室于2016年11月4日发布的《互联网直播服务管理规定》第2条之规定:“互联网直播,是指基于互联网,以视频、音频、图文等形式向公众持续发布实时信息的活动;互联网直播服务提供者,是指提供互联网直播平台服务的主体”。,网络主播超过350万,用户规模3.44亿,整体营收218.5亿[注]腾讯研究院.网络表演(直播)社会价值报告[EB/OL].(2017-05-20)[2017-07-01].http://www.tisi.org/4897.。

网络直播行业的“爆发式”增长直接催生了网络主播职业,网络平台的技术支持使得网络主播基于网络平台提供劳动成为可能。网络主播作为网络直播平台的关键要素和核心资产,一方面通过网络直播平台提供劳动获取报酬,另一方面需要接受网络直播平台运营人相应的管理和指示。由于网络主播的工作地点、工作内容、工作方式等均需要通过网络平台进行,“即在传统劳务需求方和劳务提供方相对应的关系中加入了网络平台”[注]王天玉.基于互联网平台提供劳务的劳动关系认定[J].法学,2016,(6):50.,因此与传统用工方式存在显著差异。网络直播平台运营人的督管权能否凌驾于网络主播所享有的劳动自主决定权之上,并因此形成从属性劳动关系,不免存在些许“灰色地带”和模糊不清之处,从而影响到网络主播与网络直播平台运营人之间究竟是民法上的劳务关系还是劳动法上的劳动关系的认定。

从我们检索到的网络主播与网络直播平台之间纠纷看,劳动者地位认定是解决此类纠纷的首要任务,而认定劳动者地位的关键在于网络直播平台运营人和网络主播之间是否为劳动关系的判断,此亦是法院裁判的症结所在。故有必要以法院不同判决为切入点,结合网络直播平台的运营模式和网络主播的工作方式,对网络主播与网络直播平台运营人之间是否存在劳动关系进行分析。

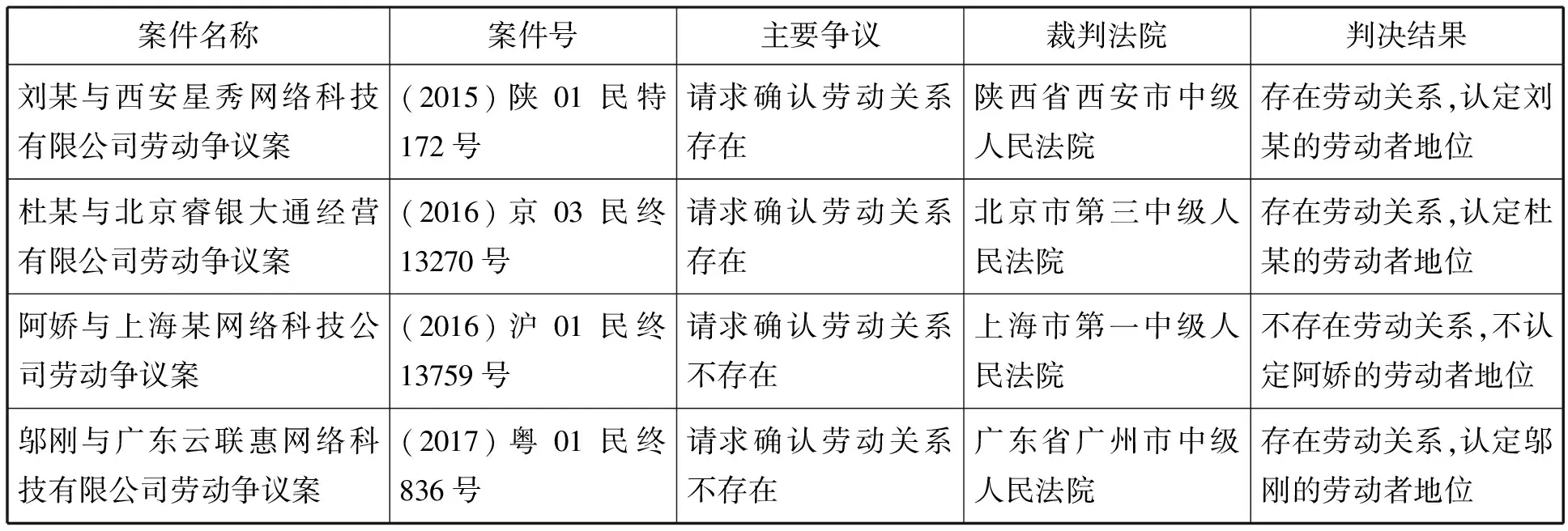

目前,网络主播作为基于网络直播平台的劳动给付方,对网络直播平台运营人提起诉讼,请求法院确认劳动关系存在的典型案件主要有以下四起:

表1 网络主播起诉网络直播平台运营人的案件

表中列举的4起网络主播起诉网络直播平台运营人的案情基本相似。进而言之,原告方均向法院提交《签约主播协议书》《主播合作协议》《直播室员工相关规定》《主播考核相关规定》《网上工资结算记录》以及银行卡工资明细清单等相关证据,主张与被告方存在劳动关系;作为被告方的网络直播平台运营人则主张原告的工作内容具有较大的自主性和随意性,工作地点亦不固定,工作时间自由决定并不受公司制度的约束,领取的报酬数额亦无明确计算依据,属于奖励性质而非工资,且未对原告实施监督管理,与原告不存在劳动关系。对于此类纠纷,法院通常援引《关于确立劳动关系有关事项的通知》(劳社部发[2005]12号,以下简称《通知》)第1条规定作出裁判,但裁判结果截然不同[注]《通知》第1条规定,用人单位招用劳动者未订立书面劳动合同,须同时具备以下三种情形,方可认定劳动关系成立:“(一)用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格;(二)用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者,劳动者受用人单位的劳动管理,从事用人单位安排的有报酬的劳动;(三)劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分。”。法院认定网络主播和平台运营人之间不存在劳动关系的理由是:网络主播无需到网络直播平台运营人公司所在地的办公场所上班,亦无需遵守公司规章制度,因而不受用人单位管理的约束,不符合劳动关系从属性要件。与此同时,法院认定讼争双方存在劳动关系的理由是:原告主张证据占优,使得法官无法采信被告不存在劳动关系的主张,或被告既未有新的事实与理由,也未提交新的证据予以佐证自己的主张,但均未对认定网络主播与网络直播平台运营人之间存在劳动关系作进一步论证说明[注]本案详细案情,请参见(2016)京03民终13270号判决书;本案详细案情,请参见(2017)粤01民终836号判决书。。

从上述列举的判决摘要看,尽管陕、京、沪、粤四地法院的裁判路径各不相同,且与传统认定劳动者地位案件相比[注]传统认定劳动关系案件,判决书通常会直接写明是以《通知》第1条为根据认定劳动关系存在。详细案例,可参见[2016]吉0402行初12号判决书和[2015]桦民一初字第215号判决书。,虽未直接写明以《通知》构成要件为认定依据,但仔细分析4份判决要点不难看出,四地法院在处理此类案件中,肯定或否定劳动关系存在,是依据《通知》第1条的规定。详言之,陕西法院认可,劳动人事争议仲裁委员会作出的裁决合法有效,确认刘某受星秀公司管理,认定刘某与星秀公司之间存在劳动关系;北京法院认定,睿银公司工作人员逐月、按时向杜某支付费用,该情形符合劳动关系特征,且结合《分析师考核相关规定》《直播室员工相关规定》所载对分析师的出勤情况、工作纪律、报酬方案等劳动关系要素之内容判断,足以体现用人单位的管理命令,因此杜某与睿银公司存在劳动关系;上海法院认为,上海某网络科技公司未对阿娇进行过指挥、管理,阿娇也无需遵守该公司的规章制度,双方之间并不存在人身依附关系,从而否定阿娇与该网络科技公司之间存在劳动关系;广东法院认为,尽管云联惠公司主张与邬刚没有劳动关系,但邬刚提交了云联惠公司为其发放的工作证,虽云联惠公司对此予以否认,但邬刚提交的工作证与之前五起案件劳动者提交的工作证一致(云联惠公司在之前的案件中已予以承认)。同时,云联惠公司已确认向邬刚发放工资,云联惠公司的股东也以个人账户向邬刚发放工资,邬刚从事的工作内容亦是云联惠公司的项目,云联惠公司并无证据推翻上述事实,同时亦无提交证据证实邬刚不属于其项目团队成员。根据《通知》第2条规定:“用人单位未与劳动者签订劳动合同,认定双方存在劳动关系时可参照下列凭证:(一)工资支付凭证或记录(职工工资花名册)、缴纳各项社会保险费的记录;(二)用人单位向劳动者发放的“工作证”“服务证”等能够证明身份的证件;……”,广东法院对云联惠公司的主张不予采信,认定云联惠公司与邬刚之间存在劳动关系[注]本案详细案情,请参见(2017)粤01民终836号判决书。。

由此可见,陕、京、沪、粤四地法院均有意识地将《通知》第1条蕴涵的从属性,作为处理此类案件的逻辑前提,但对是否存在劳动关系尚未达成共识,且对经由网络直播平台给付劳动的新型用工形态亦未加以分析,仅由各地法院根据工资支付凭证、缴纳社会保险记录、工作证、服务证、登记表、报名表以及考勤记录等证据行使自由裁量权。由于《通知》第1条对劳动关系内涵规定失之粗略,导致同为靠“打赏收益”的网络主播即兴发挥,法律适用远未形成统一的裁判路径,产生了相左的裁判结果,揭示出互联网平台语境下传统劳动关系认定标准在面对层出不穷的新型用工形态时捉襟见肘的裁判困境。

当下,互联网平台下的新型用工形态对劳动者地位认定的冲击,一方面需要通过个案分析,厘清诸如网络主播与网络直播平台间的关系种类;另一方面,需要把握人工智能时代互联网大数据平台产生的商业模式不断创新趋势以及与之相关的人工智能思维给劳动关系认定带来的新课题。为此,我们不能“穿新鞋走老路”,而要主动适应新经济形态和用工形式,积极探索网络平台环境下新型用工的制度“供给”和劳动关系认定的新标准,“及时更新劳动法的立法理念,在坚持劳动者是弱势群体的前提下,根据具体场景,考察不同类型雇员的差异,进行相应的规则设计。”[注]谢增毅.我国劳动关系法律调整模式的转变[J].中国社会科学,2017,(2):123.

(二)网络主播劳动者地位认定的裁判困境解构

陕、京、沪、粤四地法院适用同一裁判标准,对网络主播起诉网络直播平台运营人案件裁判的结果却相去甚远,形式上是各地法官行使自由裁量权的结果,而实质上反映了网络主播劳动者地位认定的司法困境。对裁判困境之原因进行解构后不难发现,裁判困境背后折射出法官面对平台经济下新型用工形态的迷惘和徘徊。尽管《通知》第1条蕴涵的从属性标准赋予了法官自由裁量权,但法官在裁判过程中既不能过多地套用传统劳动关系标准对网络主播劳动者地位进行认定,也不能轻易确认网络直播平台运营人的用人单位义务。因为,若管束过紧容易导致平台承担过多压力,不利于平台经济的长远发展;若管束过松又容易忽视劳动者的正当权益。所以,“度”的把握对法官而言举足轻重。

1.网络主播劳动者地位认定与平台经济发展权衡

平台经济长远发展对法官认定网络主播劳动者地位至关重要。2016年11月4日,国家网信办发布了《互联网直播服务管理规定》(以下简称《规定》),其中第13条规定[注]《规定》第13条规定:“互联网直播服务提供者应当与互联网直播服务使用者签订服务协议,明确双方权利义务,要求其承诺遵守法律法规和平台公约。”, 网络直播平台应当与网络主播签订服务协议,明确双方权利义务,网络主播应当承诺遵守直播业法律法规和直播平台公约。此外,第7、8条规定,网络直播平台应积极落实企业主体责任,建立健全各项管理制度,配备与服务规模相适应的专业人员,具备即时阻断互联网直播的技术能力;对直播实施分级分类管理,建立互联网直播发布者信用等级管理体系,建立黑名单管理制度。纵观《规定》的上述3条内容,似乎并未对网络直播平台赋予过多义务,而是仅要求网络直播平台和网络主播签订服务协议,至于该协议是否属于劳动合同在所不问。因为,一旦要求网络直播平台与网络主播签订劳动合同,则意味着劳动法基于保护弱者权益而建立的劳动基准制度、社会保险福利制度、女职工特殊保护制度以及违约金、经济补偿金等规范必须同步适用,而适用这些规范无疑会给网络主播提供充分、有效的劳动保护,因为“社会福利在个体之间的公平分配将有利于导向其他方面的公平”[注][美]斯蒂文·萨维尔.法律的经济分析[M].柯华庆译.北京:中国政法大学出版社,2009.150.。但与此同时,也会使网络直播平台背负沉重的负担,“徒增大量的管理人员的监控成本、集体决策的成本和风险承担的成本等企业所有权成本”[注][美]亨利·汉斯曼.企业所有权论[M].于静译.北京:中国政法大学出版社,2001.33.,无异于让其戴上枷锁前行。

权衡利弊,《规定》仅宣誓性地要求网络直播平台落实其企业主体责任,积极履行对网络主播的管理义务,将网络主播与网络直播平台间的关系认定包袱甩给了法院,由法院依个案对服务协议内容进行判断。但通过上述裁判结果可知,各地法院法官由依据自由裁量权对网络直播平台运营人和网络主播间的关系进行权衡,却给出了大相径庭的裁判结果,无疑给此类案件未来的审判带来了裁判标准上的混乱和困境。此情形有如下商榷之处:其一,在网络主播劳动者地位认定中,权衡网络平台经济发展是否为法官之责;其二,在网络主播劳动者地位认定中,法官行使自由裁量权并不能有效应对新型劳动关系,裁判结果的灵活性使得网络主播劳动者地位变得更加扑朔迷离。这进一步说明“留给法官自由裁量余地越少的法律越好,这样就可以带来法律确定性的好处”[注]孙笑侠.西方法谚精选:法、权利和司法[M].北京:法律出版社,2005.68.。

2.网络主播劳动者地位认定与劳动者权益保护权衡

在网络主播劳动者地位认定中,法官对网络主播劳动者权益进行保护,是差异化裁判的另一重要权衡。随着我国经济社会的不断发展,劳动者权利呈现出内容丰富多样的“权利群”或“权利体系”[注]谢增毅.我国劳动关系法律调整模式的转变[J].中国社会科学,2017,(2):129.,至于“我们为什么要尊重新型劳动者权利以及如何尊重新型劳动者权利,可以从哲学和历史学的视角至少在道德主义、功能主义、客观主义、法治主义、群策主义、社群主义以及实用主义等七大方面总结出一大堆互相冲突的理由”[注]Hugh Breakey. It’s Right, It Fits, We Debated, We Decided, I Agree, It’s Ours, and It Works: The Gathering Confluence of Human Rights Legitimacy.Law and Philosophy, 2018(37), pp.27-28.,这些理由佐证了平台经济和大数据信息环境下给新型劳动者提供合理权益保护的正当性与合法性。

我们认为,尽管法官在裁判案件时需要权衡保护新型用工关系下主播的权益与促进网络直播业健康发展的利益,但更应着力防范网络直播平台否认劳动关系的存在,借劳务关系的“外壳”掩盖劳动关系“内核”的作法[注]李长健.论劳动关系的异化——兼论事实劳动关系与劳务关系的区别[J].华中农业大学学报(哲学社会科学版),2004,(4):68.,防止网络直播平台将自己应履行的强制性义务推卸给网络主播、推卸给监管部门、推卸给社会来承担。当然,短时间内针对网络主播基于网络直播平台提供特定劳动进行专门立法并不现实可行,但劳动法对人工智能时代网络平台的出现并广泛使用应当给予及时回应,对因使用平台产生的大量新型劳动给付者的正当权益给予合理保护,通过实现劳动关系认定模式由综合立法向分类调整和区别对待模式转变[注]谢增毅.我国劳动关系法律调整模式的转变[J].中国社会科学,2017,(2):123.,以至给予网络主播应有的权利救济,体现劳动法对网络主播在受拘束下提供劳动的倾斜保护,必然是网络平台经济下劳动关系大讨论中亟须面对的现实问题。

三、网络主播劳动者地位认定标准的理性反思

(一)传统用工形态下劳动者地位认定标准的实证梳理

劳动关系从属性的本质,是用人单位基于劳动者对其产生的经济、组织、人格从属性而享有的指挥监督权,故劳动者地位的认定应紧扣劳动者的从属性和用人单位的指挥监督权展开。在传统劳动争议案件中,法院时而从劳动者是否遵守用人单位的考勤考核等规章制度,是否从事用人单位分配的工作和服从用人单位的人事安排等方面入手[注]本案详细案情,请参见重庆市高级人民法院(2015)渝高法民申字第00225号民事裁定书。,据以判断劳动者是否接受用人单位的指挥管理,双方是否存在管理与被管理、支配与被支配的隶属关系;时而认为劳动者对工作时间和工作内容具有相对的独立性和自主性,劳动者提供的劳动非用人单位的业务组成部分,用人单位为了维护第三方利益、维持单位的正常秩序收取的一定管理费,明显不同于用人单位对劳动者的劳动管理[注]本案详细案情,请参见云南省高级人民法院(2015)云高民申字第157号民事裁定书。,故双方之间不具备劳动关系成立的实质要件;时而判决劳动者自主决定工作方式,自行与第三方达成交易,所从事的工作并非用人单位安排的劳动。用人单位向劳动者发放的职工管理手册,与劳动者签订的管理责任状,只是规范职工的经营行为,规范职工与第三方的行为,与用人单位的经济效益无关。用人单位向劳动者发放工作证,只是表明同意该劳动者在用人单位的营业范围内从事其业务,不能证明双方存在人身隶属关系[注]本案详细案情,请参见福建省高级人民法院(2014)闽民申字第1132号民事裁定书。,故用人单位对劳动者的指挥管理不属于劳动关系中用人单位所进行的指挥管理,不符合《通知》第1条规定,不能认定双方存在劳动关系。概言之,传统劳动关系之认定,只要劳动者受用人单位的劳动管理,从事用人单位安排的有报酬的劳动即可认定存在劳动合同关系,用人单位即应当履行相关义务[注]本案详细案情,请参见江苏省南京市中级人民法院(2016)苏01民终8737号民事判决书。。此种认定逻辑清楚、论证充分,有利于保护劳动者的合法权益。

上述法院判决说明,传统劳动关系认定,法院会直接根据《通知》第1条规定,结合用人单位是否对劳动者安排工作、进行考勤考核管理、要求遵守规章制度,以及劳动者是否接受指挥监督于固定时间、地点完成分配任务,是否享有独立性和自主性和双方是否具有人身从属性等劳动关系的本质属性进行综合评判,从而确定用人单位与劳动者是否存在劳动关系。这种对劳动关系进行体系化解读的裁判路径,一定程度上符合认定劳动关系的逻辑顺序。因为,对劳动者的工作任务、工作范围、工作权限、工作程序、失范奖惩以及必须遵守的行业管理规则等所作出的明确规定,是劳动者从属性的外在表现,无疑是对用人单位指挥管理指令的表述,也是判断劳动关系的重要依据,这种判断劳动关系是否存在的裁判路径和认定标准在传统劳动形态下并未受到过度的挑战和质疑。

(二)平台经济形态下传统劳动者认定标准的反思

平台经济时代网络主播基于网络直播平台远程提供劳动,在削弱组织从属性的特征的同时对传统劳动立法也提出了极大的挑战,如何适用现有劳动法,并在现行劳动法框架内推进远程工作,是未来所面对的重要课题,同时也考验着劳动法对经济社会市场竞争的适应力[注]张颖慧.远程工作形态下新型劳动关系的法律保护[J].法商研究,2017,(6):87.。揭开网络平台的面纱,我们可以清楚地看到,网络主播通过网络直播平台向平台运营人给付自己的智力、体力和大脑中的知识要素,仍然是劳动者生产力的具体使用。根据马克思主义经典著作关于劳动对象、劳动力、劳动工具的生产力要素构成理论,不难发现,网络主播基于网络直播平台向平台运营人给付劳动的劳动结构中,作为劳动对象的平台运营人明显处于劳动资本的优势支配地位,与传统用人单位在本质上无甚区别;作为劳动力生成来源的劳动者的主体地位也未发生变化;只有作为劳动工具的网络平台与以往有所不同,且网络平台作为劳动工具的广泛使用,使传统的工作时间、工作地点、工作方式等要素更具灵活性,传统的劳动者地位认定标准面对网络平台作为劳动工具以及由此产生的诸多新型劳动形态显得力不从心,因为依照传统劳动法应对路径,就业主体要么被赋予劳动者身份,赋予全面的劳动法保护,要么被定位劳务提供者身份,完全排除在劳动法的保护范围之外[注]班小辉.论“分享经济”下我国劳动法保护对象的扩张——以互联网专车为视角[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2017,(2):156.。此种劳动关系和劳务关系二元对立的“两分法”格局透露出深层次的劳动关系认定危机。

1.传统劳动者地位认定标准不能完整反映人工智能时代平台经济用工变化

在人工智能时代背景下的网络虚拟时空中,受互联网技术、服务模式、就业理念等诸多因素影响,劳动者给付劳动的工作时间、工作地点、工作内容、工作方式、工作条件以及工作环境等,与传统用工形态不可同日而语,用人单位的劳动管理也开始采用信息化指示的开放式授权管理,以优化资源配置,从而达到降低交易成本之目的。随着用人单位和劳动者的外部环境发生变化,双方之间的人身依附关系也开始“松动”。劳动者可以自由决定工作地点和工作时间,自主安排工作方式和工作内容,受用人单位的拘束程度、被指挥命令程度明显降低,双方之间的隶属管理关系式微;用人单位的规章制度对劳动者而言在管理效力上减弱。为此,不得不结合网络用工运作方式重新审视劳动关系的认定标准,因为仅就网络直播平台与网络主播之间的给付劳动关系而言,若继续以传统的经济、组织、人格从属性标准作为认定劳动关系的依据,既无法反映网络直播平台的用工实际,也无法满足网络主播的权利救济,更难以实现保护新型用工关系和促进经济新业态健康发展两者之间的价值平衡。

网络直播平台是人工智能时代典型的分享经济的产物,为了吸引足够多的观众以提升平台的知名度和经济效益,平台会主动将自己的指挥管理权让渡给网络主播,对主播充分授权,使主播获得一定范围内的劳动自主决定权。这种权利交易将网络平台的单边管理转化为与劳动者共同的多元治理[注]杨瑞龙,卢恩来.对劳动管理企业的经济学研究:一个方法论的述评[J].中国社会科学,2005,(2):47.,借助这种新型合作式治理,一方面可以降低平台管理成本,避免因过度管理窒息网络主播的内容创造积极性;另一方面,会激发网络主播的创新活力,提升主播对平台的认可度和忠诚度。

但是,网络直播平台的权利让渡既不是无条件的,也不是意味着平台对主播放任自流。从《规定》第7条、第8条规定内容看,国家对网络直播平台的监管是非常严格的。所以网络直播平台对网络主播进行授权,是因为网络虚拟时空中平台基于技术优势有能力对主播进行控制。换言之,即使网络直播平台授权允许网络主播享有一定的劳动自主权,其可以灵活选择工作时间、工作地点、工作方式,但网络主播仍须服从平台的指挥管理,且网络直播平台也具备进行劳动管理的技术能力,至于这种管理是否能够达到人格从属性的标准要求,则需要法院依个案认定。从上述网络主播作为劳动者地位认定的裁判困境可以看出,传统劳动者地位认定标准并不能完全反映出人工智能和平台经济的用工变化。为此,我们需要对传统的劳动者地位认定标准进行重新解释,毕竟“人类用不同的方式创造历史和社会,也可以用不同的方式解释它;有多少种创造历史和社会的方式,就有多少种解释它的方式。我们既可以经由法律解释之门,经过历史的狭长通道,进入社会的广阔空间和文化的迷人世界”[注]尹伊君.社会变迁的法律解释[M].上海:商务印书馆,2003.11.,也可以经由法律解释继承社会法以往的知识谱系、理论框架以及概念表述,以解决现有劳动者地位认定标准的司法困境,若法律解释亦不能包容新型劳动形态,则可以适时创设适应新型劳动形态的特定概念体系。

2.传统劳动者地位认定标准不能完全调整主播和平台运营人间关系模式

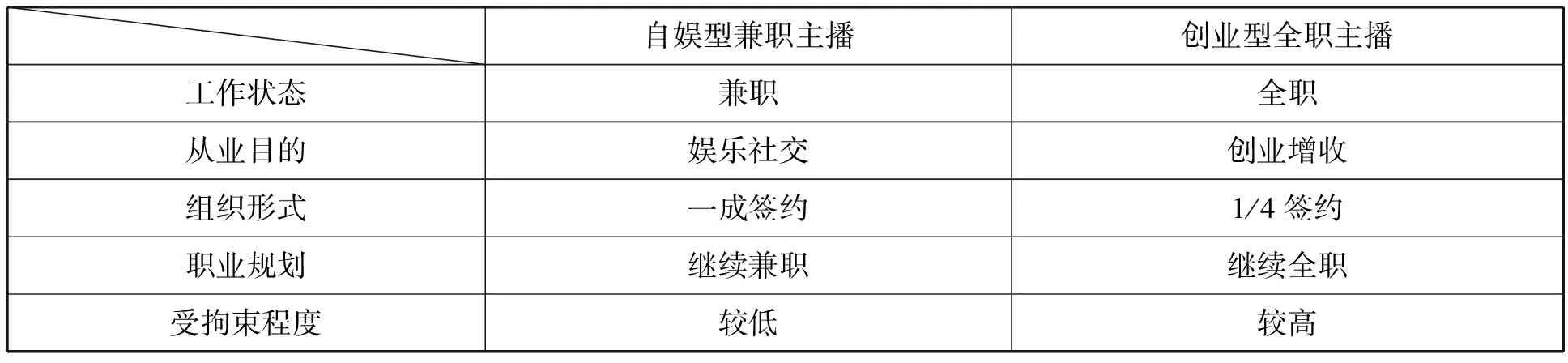

网络主播作为新兴的网络职业,“门槛低、风险低、回报高、名气高”的两低两高职业特点,吸引了众多年轻大众群体加入进行创新创业,主播职业内部逐渐分化为以娱乐社交为目的的自娱型兼职主播和以创业增收为主要目的的创业型全职主播两类,囿于篇幅限制,本文重点探讨后者。两者的差异主要集中在以下几点:

表2 两类网络主播的主要差异[注]腾讯研究院.2017网络主播新风尚[EB/OL].(2017-05-16)[2017-06-16].http://www.tisi.org/4894.

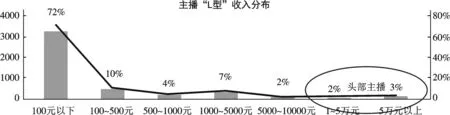

创业型全职主播接受网络直播平台管理的意愿较强,受平台拘束指示的程度较高,产生这种人格从属性的原因既有来自主播的全职工作状态,也有来自网络主播的实际收入状况所产生的经济压力。因为,网络主播并不全是网红主播,创业型全职主播中只有少数头部主播能够实现“月入数万,年薪数百万”的高收入传奇,浮夸的背后真相是大部分普通全职主播的直播收入都处于中低收入水平,如图1所示。

图1 创业型全职主播的月收入分布图[注]腾讯研究院.2017网络主播新风尚 [EB/OL].(2017-05-16)[2017-06-16].http://www.tisi.org/4894.

从全职主播“L型”收入分布图可以清晰地看出,头部主播的比例仅占5%,而且这些头部主播往往具有高知识技能和高区位资源,粉丝数量众多,直播的差异性优势和受众认可度明显,其收入来源除粉丝打赏和签约费之外,广告费、电商和活动收入也是其重要的变现渠道。高收入的头部主播基于上述自身优势,相对于普通主播而言,流动性较高,对网络直播平台的忠诚度较低。网络直播平台为了降低头部主播的不确定性,倾向于和头部直播直接签约,以提高头部主播对平台的粘性和忠诚度,头部主播基于天价收入驱动和资源引荐诱惑两大核心诉求的满足,也会尝试与平台签订固定期限的劳动合同,发生劳动争议时,由于书面劳动合同的存在,法院可以根据合同内容判断双方是否存在劳动关系,劳动关系的认定难度较小。

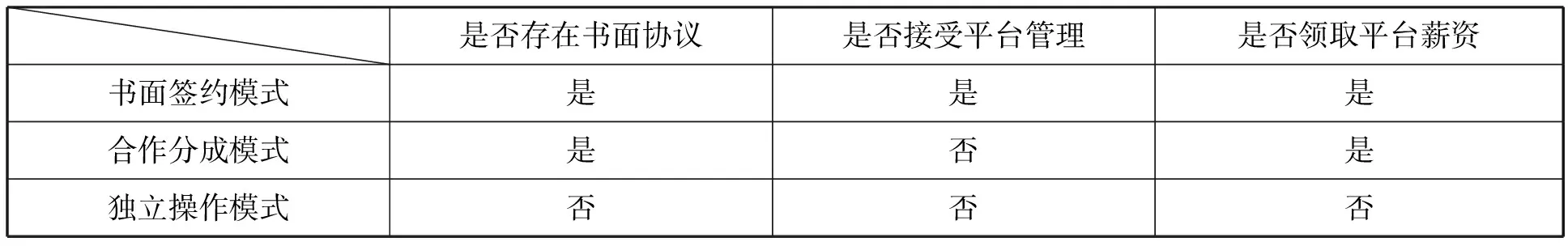

表3 创业型全职主播与网络直播平台运营人间的关系模式

然而,真正使劳动关系和其他法律关系区别开来的是劳动者给付的劳动,而非用人单位给予的报酬[注]候玲玲,王全兴.劳动法上劳动者概念之研究[J].云南大学学报(社会科学版),2006,(1):68.。从创业型全职主播与网络直播平台运营人之间的关系模式可以明显看出,只有在书面签约模式中平台经营人才会选择与主播签订书面工作协议或劳动合同,作为平台经营人给付薪酬的对价,网络主播需要接受平台的管理约束。而对于普通的创业型全职主播而言,大多采用合作分成或独立操作模式,此时,网络直播平台经营人对主播的维系力度明显减弱,只有为了弥补匮乏的优质主播存量资源时,才对一些有潜力的普通主播提供平台签约、导流曝光、专业培训、变现渠道拓展等多方位的资源倾斜。当然,平台为了降低自己的投入风险,也会选择与该部分被孵化的普通主播签订一定期限的劳动合同。经过网络直播平台对网络主播的层层筛选,一些普通的网络主播与网络直播平台之间可能仅存在《签约主播协议书》《主播合作协议》之类的服务协议,而对于这些服务协议,一旦网络主播与直播平台运营人产生纠纷,网络主播一般会提出请求仲裁机关或法院认定劳动关系存在的诉求,网络直播平台基于自身的利益考量往往会主张不存在劳动关系的抗辩,而法院往往会坚持认为只有“劳动者融入了用人单位的组织,在用人单位的指挥管理下工作”[注]王倩.德国法中劳动关系的认定[J].暨南大学学报(哲学社会科学版),2017,(6):39.才真正具有人格从属性。所以,尽管主播和平台之间双方签订的合作协议,确定了收益分成比例而且实际也按此履行,但是这只能说明双方之间存在一定的合作关系,只能是平等主体之间的民事契约关系,与劳动管理的隶属关系存在本质差异[注]本案详细案情,请参见上海市第一中级人民法院(2016)沪01民终13459号民事判决书。。故基本不会支持合作分成模式和独立操作模式成立劳动关系,即使对于书面签约模式也存在差异化的裁判结果,造成这一僵局的外因是法官时常徘徊于平台经济长远发展效益价值和劳动者正当权益保护公平的价值选择之间,其内因则仍是传统的劳动者地位认定标准不能完全调整网络主播和平台运营人间的关系、不能完美衡平网络主播和平台运营人间的利益局限性所致。

四、网络主播劳动者地位认定的路径建构

(一)网络主播劳动者地位认定路径建构的影响因素

网络主播劳动者地位的认定,既需要通过对传统的劳动关系认定标准进行扩大化的法律解释,也需要积极探寻新的更具包容性的概念体系和创新路径,以适应人工智能搭建的互联网大数据平台以更低的成本和更高的效率将个体劳动者直接与市场需求相连接[注]纪雯雯,赖德胜.从创业到就业:新业态对劳动关系的重塑与挑战——以网络预约车为例[J].中国劳动关系学院学报,2016,(2):26.,对非标准劳动关系的拓展和对传统劳动关系的重塑。在探寻和构建网络主播劳动者地位认定的创新路径过程中,我们需要着重把握影响网络主播劳动者地位认定的人工智能时代变迁因素、网络平台经济发展因素、网络主播权益保障因素及其互相交织对劳动法中劳动者地位认定产生的多重冲击和挑战。

第一,人工智能时代变迁是影响网络主播劳动者地位认定路径建构的根本因素。人类一切有意识的活动(特别是创新性活动),都是在人类智能的支配下展开和完成的。人工智能科学技术的研究目标,正是要探索人类智能(自然智能的最佳代表)的工作机理,在此基础上研制各种具有一定智能水平的人工智能机器,为人类的各种活动提供智能服务[注]钟义信.人工智能:概念·方法·机遇[J].科学通报,2017,(22):73.,由此可见,人工智能的进步和快速发展将必然带动人类科技、经济、社会、文化、军事等各个领域的创新发展[注]Mariano-Florentino Cuéllar. A Simpler World? On Pruning Risks and Harvesting Fruits in an Orchard of Whispering Algorithms [J]. UC Davis Law Review,2017,(51):28-46.。可以想象,未来人工智能在人类劳动领域的发展会出现如下三个趋势:其一,用人工智能的“劳动者”代替或补充人类劳动者,“以解决未来劳动力稀缺的问题,这在当下的许多大型企业中已成为现实。”[注]James Smithies. The Digital Humanities and the Digital Modern. London: Palgrave Macmillan,2017.79-111.其二,用人工智能助力劳动效率的提高,加速劳动力的生产过程。其三,在人工智能的基础上,提高个性化劳动的水平,并通过定制服务最终解决劳动力短缺这一老龄化社会的普遍难题。与此同时,人工智能也会对劳动法造成一定的冲击,给劳动规则、劳动法律乃至劳动伦理带来一系列尖锐问题。因此,人工智能时代背景变迁是影响网络主播劳动者地位认定创新路径构建的根本因素,在构建和完善网络主播劳动者地位的创新路径时须臾不可脱离人工智能的社会时代背景。

第二,网络平台经济发展是影响网络主播劳动者地位认定路径建构的现实因素。网络平台运营人兼具用工单位和市场主体的双重身份,其对于网络主播劳动者地位的认定更多地持有排斥的态度。来自网络平台组织的声音大多认为,网络主播以及其他新型平台经济从业者的劳动者地位的认定或劳动者权利的界定虽然是“劳动力市场交易的基本前提,但是最终结果(产值最大化)与法律判决无关”[注][美]科斯.生产的制度结构[M].盛洪译.上海:上海三联书店,1992.72-73.,因为劳动者权利的界定是一个演进过程,从不界定到清晰界定都是合理的,而且由于信息成本,任何一项权利都不是完全界定的[注][美]巴泽尔.产权的经济分析[M].费方域,段毅才译.上海:上海三联书店,1997.160.。此外,认定劳动者地位和界定劳动者权利本身也需要制度成本。单纯地认定网络主播劳动者地位并赋予其劳动者权利,并不能彻底解决传统的劳动者认定标准的司法裁判困境,相反,“它完全可能阻碍或制约网络平台经济朝着强人工智能阶段的发展趋势,”[注]Martin Senftleben, Maximilian Kerk, Miriam Buiten, Klaus Heine. New Rights or New Business Models? An Inquiry into the Future of Publishing in the Digital Era. International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2017,(5):538-561.“平台企业或许能在某些领域从法律确定性中受益,”[注]Giulio Coraggio. Are you ready for Artificial Intelligence? Cyberspace Lawyer NL, April 2017,(3):22-25.但从长远看,密集的劳动者保护权利群势必会抑制平台经济的进一步发展,这也是网络主播劳动者地位认定创新路径构建过程中不得不慎重对待的现实因素。

第三,网络主播权益保障是影响网络主播劳动者地位认定路径建构的核心因素。如前所述,网络主播基于平台提供劳动,名为新型劳动形态和新兴网络用工,但其本质只不过是劳动工具发生了变化,仍属于非标准劳动关系的范畴,而“非标准劳动关系具有非标准性,其劳动关系构造不同程度地突破了标准劳动关系的内涵,具有不规范性和复杂性,从而对原有的劳动关系法律调整机制提出了挑战”[注]杨红梅,马跃如.非标准劳动关系中劳动者权利保护体系的缺陷与完善[J].湖南科技大学学报(哲学社会科学版),2014,(1):77.。挑战的重中之重在于网络主播作为非标准劳动者的正当权益保护。换言之,不管网络主播通过何种途径提供劳动,只要其作为“人”、作为“劳务给付者”的劳动力“主体地位尚未发生变化,就应该赋予其适当乃至充分的法律权利和救济”[注]Amir H. Khoury. Intellectual Property Rights for “Hubots”: On the Legal Implications of Human-Like Robots as Innovations and Creators. Cardozo Arts and Entertainment Law Journal,2017,(35):635-670.,“如果听任劳动市场自由发展,将会对雇员产生严重的后果,因为他们不仅要听从雇主的驱使和统治,而且大多数雇员还得接受越来越糟糕的工作条件。”[注][德]沃尔夫冈·多伊普勒.德国雇员权益的维护[M].唐伦亿,谢立斌译.北京:中国工人出版社,2009.2.这也是必须对不平等竞争关系中处于弱势一方的网络主播进行有效保护的基础所在。

(二)网络主播劳动者地位认定出路建构的理性选择

建构网络主播劳动者地位认定的创新路径,需要充分考量人工智能时代的影响因素、网络平台经济发展的现实因素以及网络主播权益保障的核心因素,立足于我国平台经济的整体发展和新型用工权益保护现状的客观现实,积极借鉴域外国家非标准劳动者的立法经验,构建具有我国特色的新时代非标准劳动者概念体系,实现对网络主播等新型劳动者的分类调整和区别对待,待时机成熟时适度扩充传统的劳动者地位认定标准,主动适应人工智能新时代下平台经济的新型用工形势。

1.立足我国直播平台经济发展现实,借鉴域外国家相关立法经验

平台是维持网络世界正常运行的重要基础设施,“平台经济是网络经济发展最重要的参与者,”[注]Jeffrey Jarosch. Novel “Neutrality” Claims Against Internet Platforms: A Reasonable Framework for Initial Scrutiny. Cleveland State Law Review, 2017,(59):537-592.给网络用户提供了交流、联系、工作、娱乐的起点,平台组织通过移动网络平台开发了巨大的市场需求,获得了丰厚的利润回报。例如,2016年我国网络直播平台数量、网络主播数量呈爆发式增长,用户规模和整体营收同比翻了一番。但回顾我国平台经济的发展和平台组织用工的现实,劳动主体的频繁流动性和劳动工具的虚拟灵活性产生的劳动争议几乎成为每一个平台组织的致命弱点。在此种情形下,传统的劳动者地位认定标准是继续适用还是及时创新?对此,我们需要借鉴域外国家的立法经验。

域外国家的立法经验是,对于标准劳动者之外的非标准劳动者存在着德国法上的“类似劳动者”和英国法上的“准劳动者”概念,两者均适用于“经济依赖性较强,而人格从属性和组织从属性较弱”[注]谢增毅.我国劳动关系法律调整模式的转变[J].中国社会科学,2017,(2):135.的用工关系。在此,我们尝试借鉴德国劳动法上的“类似劳动者”概念分析网络主播作为非标准劳动者的法律地位,据以界定网络主播的身份地位并给予必要救济。“德国劳动法采取雇员、类雇员和自雇者的三分法,人格独立但经济上有从属性的‘类雇员’能够享受部分劳动法律规范的保护。”[注]王倩.德国法中劳动关系的认定[J].暨南大学学报(哲学社会科学版),2017,(6):39.之所以给“类似劳动者”或“类雇员”以劳动法上的倾斜保护,是因为考虑到“类似劳动者”或“类雇员”所提供的劳务以及在社会经济地位上不仅与处于劳动关系中的雇员地位相当,而且用工单位是“类似劳动者”经济来源的主要提供者,其地位明显高于“自雇者”,需要适用某些劳动法律并采取均等原则和差别待遇原则对其进行有效保护。同时,适用均等原则可使得“类似劳动者”享受到与劳动者同等的工资报酬、劳动环境、劳动保障等劳动条件待遇,用人单位除非提出合理正当的事由,否则其与“类似劳动者”之间的服务协议不得违反均等原则、不能实施差别待遇。此外,用人单位提出的正当事由,须是基于劳动岗位和劳动者个性的客观事由。也就是说,“一方面类雇员和他的合同相对方之间的关系根据其具体所属的合同类型由相应的法律规定调整,另一方面,类雇员还能享受部分劳动法律规范的保护。”[注]王倩.德国法中劳动关系的认定[J].暨南大学学报(哲学社会科学版),2017,(6):44.

2.构建非标准劳动者概念模型,实现对网络主播的分类调整和区别对待

在网络主播的工作类型中,较之于自娱型兼职主播和位于头部的创业型全职主播,普通的创业型全职主播数量巨大且明显处于弱势地位。此外,普通的创业型全职主播出于生存压力考量,为了获得更多收入,播放低俗色情暴力视频,广受民众诟病。因此,如何合理界定普通的创业型全职主播的法律地位并给予其应有保护是网络新型用工环境下需要深入研究的社会现实问题。纵观上述分析可知,普通创业型全职主播中又有书面签约、合作分成和独立操作三种模式,其中独立操作模式由于不接受直播平台运营人的管理、不领取运营人按时发放的薪资,可以排除劳动关系范畴。书面签约模式恰恰与之相反,其接受平台运营人管理、领取平台运营人薪资,可以认定为劳动关系。需要特别关注的是合作分成模式,此模式的使用最为广泛,也极易因是否存在劳动关系产生争议。因此,我们在借鉴德国劳动法上“类似劳动者”概念的基础上,围绕强经济从属性、弱人格从属性的非标准劳动关系核心特质,建构“非标准劳动者”概念模型,与我国劳动法上的标准劳动关系相对应,以界定合作分成模式下普通创业型网络主播的法律地位。

首先,合作分成模式下的普通创业型网络主播对网络直播平台的人格从属性较弱且具有虚幻性,法院裁判通常是否定的。在网络虚拟时空中,抽象平等、自由的法律人格能不能真正改变劳动者受“奴役”的境况,劳动者的虚幻自主权能否掩饰其人格、经济的从属性,需要结合具体用工形态进行识别。在合作分成模式下的普通创业型网络主播和平台运营人之间,网络主播的工作自主度、劳动自由度和脱离约束较强,平台运营人的管理权、指示权和监督权较弱,劳动关系在形式上已发生异化,鉴于“不同工作环境在劳动关系的强度和程度上存在同质和异质的差异”[注]蔡继明.劳动异质性与价值决定[J].经济学动态,2011,(4):52.,劳动关系实质上仍是根源于双方服务协议,涉及将来权利义务分配,并呈现于当下的给付劳动关系。因此,即使存在平台运营人向主播让渡管理控制权的事实,平台的权力行使空间因此受到压缩,但平台运营人仍然可以基于自己的经营管理权威行使指挥监督权,亦即发布关于工作内容的指挥决定,平台的指挥监督权依然存在。虽然网络主播的自主决定权不容忽视,但是其与监督管理权两者孰高孰低,已在陕、京、沪、粤四地法院对同类案件作出的相异裁判中暴露无遗。

其次,合作分成模式下的普通创业型全职主播皆和平台运营人之间存在较强的经济从属性,对此法院裁判通常是肯定的。对普通创业型主播而言,主播在其直播过程中以其主播经验和知识储备提供娱乐休闲服务或知识技能教学,“获得谋生所需要的对价劳动报酬,以维系肉体生命的存在并借以达到自我价值的确证”[注]候继迎.劳动的双重意蕴:谋生目的与自由维度[J].东岳论坛,2012,(10):112.,对于平台的经济依赖性显而易见。可以肯定地说,平台运营人的工作报酬构成了其主要生活来源,这些工作报酬与普通创业型全职网络主播的基本生活保障密切相关,是主播提供劳动,并为服务协议相对方所使用的合理对价。此外,对于此类主播而言,除了从网络直播平台运营人处获得生活来源之外,并没有其他可靠的稳定收入,从而在主播和平台运营人之间形成了不对等的劳资谈判筹码,决定了创业型全职主播至少在经济层面上需要对平台运营人高度依赖。前述四个案件无论处理结论如何,法院大都对网络主播与平台间的经济从属性给予了认可或肯定。

因此,结合德国法上“类似劳动者”的概念可以看出,平台经济下普通创业型全职主播基于其强经济从属性和弱人身从属性的显著特征,其法律地位与“非标准劳动者”较为吻合。可以试想,如果我国劳动法在不久的将来能够对不同劳动关系进行分类调整和区别对待,则可以将普通创业型全职主播纳入“非标准劳动者的”保护范畴,从而参照标准劳动者为其提供基本劳动保护。例如,“与合同相对方的争议由劳动法院解决;在年度假期和公共假日的最低标准上享受与雇员相同的待遇;工作条件可以受集体协议的调整;享受基于种族或民族出身、性别、宗教或信仰、残疾、年龄和性取向的非歧视保护。”[注]谢增毅.我国劳动关系法律调整模式的转变[J].中国社会科学,2017,(2):138.

3.适时扩充传统的劳动者地位认定标准,主动适应人工智能时代平台经济用工

为了主动适应人工智能时代平台经济用工的客观变化,我们既需要从劳动法治理念上“以劳动关系灵活化作为制度设计的出发点,在劳动关系认定上抛弃‘构成要件’模式,采纳‘要素考察’模式,以‘指挥监督’、‘为他人劳动’等人格从属性、经济从属性要素为核心,以‘受拘束下的有偿劳动’为审查目标,藉以回应网络时代劳动法边界的模糊与误解”[注]王天玉.基于互联网平台提供劳务的劳动关系认定[J].法学,2016,(6):50.,又要从劳动法制现实上认识到“专门针对远程工作设置相关政策以规制此种新型劳务供给关系,推动其发展有其必要性及实际效用,但单独制定与劳动法位阶相同的专门性法律可能导致法律体系完整性的破坏,与现有法律融合困难,易造成法律适用上的矛盾,因此并非我国之首选”[注]张颖慧.远程工作形态下新型劳动关系的法律保护[J].法商研究,2017,(6):86.。

因此,较为现实可行的方式是在条件成熟时通过颁布劳动规章适度扩充传统劳动者地位认定标准,因为“在共享经济发展大潮下,政策应更加积极地引导就业不足或摩擦性失业的劳动者参与劳动力市场,不断提升劳动力市场的参与率和整体的就业质量,并创新完善相应社会保障制度,为劳动者提供必要的保险和福利”[注]孙飞,周琳,杨绍功,等.共享经济催生新就业形态,完善就业保障成共享经济发展新课题[N].经济参考报,2018-01-18(A05).,而非一味地“把社会关系的‘契约化’预设为指导劳动法制建设的方针和现代劳动法制的伦理基础,因为人和人之间的平等固然是一个值得奋斗的美好理想,但在平等作为一种规范的前提下,我们不能无视现实中人与人之间的差异以及由差异所导致的不平等”[注]田雷. 契约抑或身份?——劳动法在20世纪美国的兴起与衰落[J].开放时代,2017,(6):38.,只有将“非标准劳动者”及时纳入,形成标准劳动者、非标准劳动者平行,标准劳动者、非标准劳动者、劳务者三足鼎立的完整劳动者地位认定标准,针对具体劳动形态分而治之,才能真正增强“劳动法作为私法社会化引擎的确定性、包容性和可预测性”[注]James J. Brudney, The Internationalization of Sources of Labor Law, University of Pennsylvania Journal of International Law, 2017,(1):70.,以“平等保障所有劳动者的劳动人权,体现所有劳动者的应有劳动价值”[注]王贵勤.劳动人权与法律规范下的劳动自治[J].中国劳动关系学院学报,2017,(2):19.。

五、结语

“凡权利必有救济”是对正义的最朴素回应。劳动法的正义性恰恰在于通过对弱势劳动者以倾斜保护,才能矫正失衡的劳动法律关系。在网络虚拟时空中,劳动者的虚幻自主权掩饰不了其从属性的本质,“抽象平等自由的法律人格并没有真正改变劳动者备受奴役的境况,”[注]曹燕.“劳动者”的法律重释:境况、身份与权利[J].法学家,2013,(2):33.这也是劳动法得以适用的正当性根基。网络新兴职业的集中爆发,对劳动关系的精确认定提出了更高要求,倒逼劳动关系的认定标准从统一向分立、从抽象向具体演进,催生了非标准劳动关系的产生,非标准劳动关系的积极适用,将有助于拨开劳动关系的认定迷雾,有助于构建和谐劳动关系。