非遗语境下南宁平话师公戏传承问题考辨

南宁职业技术学院公共管理学院/孙丰蕊

【内容提要】要做好南宁平话师公戏的保护和传承工作,需从三方面入手:首先要做到思想根源上的转变,即对师公戏要有全面客观的认识,而不能一味地将其视为封建迷信活动;其次要实现师公戏“神圣性”和“世俗化”之间的平衡,留住师公戏的“本真性”;最后要将师公戏传承工作纳入到地方社会整体文化体系建构过程中去。在整个过程中,需要以官方力量为主导,传承人为主体来加以推进,唯此,才可能从根本上解决问题。

南宁平话师公戏,是广泛流行于南宁市平话人村落,深深扎根于民间的一种地方小戏,自其产生之日起,就成为地方社会话语体系特别是平话人文化系统中的重要组成部分并绵延至今,在民俗节庆、神灵诞期、祈福仪式、人生仪礼等场域中频频上演。

关于南宁平话师公戏的研究成果已有不少,有的对其文化内涵进行解析,如顾乐真在《大酬雷与耕作文化》[1]一文中指出,《大酬雷》是南方稻作文明的生动体现,从中可看到南宁平话师公戏与古时军傩的关系。在其另一篇文章《藉民间宗教而传存的农民艺术——师公戏》[2]中,顾氏指出,师公戏思想上的复杂性表现在既有揭露阶级压迫和社会不公,赞颂正义、善良的一面,也有对压迫者表现妥协、退让的一面;既有表现爱情忠贞纯洁的一面,也有大胆放纵的一面。廖明君在《师公〈大酬雷〉文化内蕴初探》[3]一文中指出,《大酬雷》蕴含着壮族农耕文化的内涵。有的对师公戏构成要素展开研究,如《广西师公戏音乐特色》[4]一文是对师公戏唱腔、曲牌和伴奏特色的分析。有的对平话师公戏的发展变化进行研究,如《当代城市化语境中南宁平话师公戏变迁思考——以友爱师公团为个案》[5]一文中,作者从班社组织、表演时间、表演场域、演出剧目、传承方式、观众审美等方面,梳理了平话师公戏在当代城市化语境中呈现出的新特点。有的则思考其传承和发展问题,如《南宁平话师公戏女性传承人口述史研究——以南宁陈东村师公戏为例》[6]一文中,作者指出,女性传承人是为满足平话师公戏传承和发展需要而出现的新事物,她们为师公戏的传承和发扬注入了新活力。

总体来看,关于平话师公戏的研究成果是比较多的,这些研究,从不同角度对平话师公戏做出解读,这对我们全面深入地认识和理解它有重要意义。笔者在与师公艺人和地方文化部门有关人士的接触中,发现师公戏传承是一个经常被提起的话题,这一问题看似老生常谈,但其实长久以来都没有找到很好的解决办法,相关的研究在此一问题上也多是欲言又止不够深入,故笔者不揣浅薄,想就此问题表达一点看法,望方家斧正。

南宁市新兴师公团唱《架桥请圣》

师公开坛

一、问题的缘起

要谈师公戏传承问题,首先要对师公戏发展的历史做一番回顾。师公戏自产生以来,命运多舛,受到过多次冲击。一次是太平天国时期(1851—1864)。太平天国有拜上帝会,在这一时期,其他宗教活动明显减弱,师公团的宗教活动受到很大冲击,各地师公为求生存,只能从唱本方面进行革新,减少甚至停止唱神故事,新编一些反映社会现实生活的故事,有从娱神向娱人的转向。另一次是辛亥革命后,各地都严厉地禁革迷信的巫觋活动,国民党当局以各种手段禁止师公戏演出,此次“禁师”持续二十年之久。第三次是“文化大革命”时期,师公和师公戏一起被以“四旧”的罪名横扫。师公团和业余队的剧本、服装道具基本被付之一炬,乐器被没收,师公戏销声匿迹。

20世纪80年代之后,随着国内政治氛围的改变,师公戏重新焕发生机,各地演出队伍相继成立,演出活动逐步恢复。进入新世纪以来,随着非遗保护工作的开展,不少地方的师公戏(或称壮师剧、师公舞、傩戏等)入选国家或自治区级项目。其中,毛南族肥套和仫佬族依饭节被列入第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录,钦州“跳岭头”被列入第四批国家级非物质文化遗产代表性扩展项目名录。壮族师公戏、柳江县壮族师公舞、桂林傩舞、瑶族婆王节、上林壮族师公戏、上林壮族师公舞、南宁傩舞、南宁平话师公戏和壮族补粮习俗都入选了自治区级非物质文化遗产名录。将师公戏纳入非遗保护序列,无疑将对其传承和发展起到积极作用,说明师公戏终于以“文化遗产”为官方所接纳。

不过,从现阶段南宁平话师公戏保护和传承工作的实际情况来看,还存在不少问题,有些不尽如人意之处。这其中最关键的问题,就是师公戏的保护和传承陷入了某种“悖论”之中,即一方面是各方都高喊师公戏文化的重要性和宝贵性,另一方面却没有口号之后的真作为,实行动。在笔者的实地调查中发现,极少有师公团能够得到官方的专项资金支持,即使是已经纳入非遗名录中的项目,得到的经费支持也是非常有限的。这种“口是心非”的做法对师公戏的传承和保护是非常不利的,而造成这种局面的根本原因,就是地方政府有些人仍然把师公戏看成是一种封建迷信活动,这一观念根深蒂固,在这种观念之下的保护和传承可能会“变味”,甚至造成对师公戏文化传统的严重破坏。譬如近年来,有些地方出现了《歌唱壮乡新农村》《人民政协为人民》之类的所谓“新剧目”,意在让师公戏紧跟社会前进步伐,讴歌幸福新生活,这样的改造是否有进步意义,是否有利于师公戏的保护和传承,恐怕还是有待商榷的。因此,究竟应该如何看待师公戏,采取哪些具体措施解决传承困境,是需要深入思考的问题,也只有从根本上厘清这些问题,才能真正做好平话师公戏的保护和传承工作。

二、南宁平话师公戏的当前样貌

值得庆幸的是,平话师公戏目前仍活态存在于广西的广大城中村和部分农村地区,在神灵诞期、重要民族民间节庆日、重要人生仪礼等情境中上演,演剧空间可以是舞台、庙堂、家屋、村屯公共空间等,有着戏剧“活化石”意义,有重要的文化人类学价值。如何正确认识师公戏,有效做好传承和保护工作,让师公戏文化传统绵延不绝,意义重大,任重道远。

需要正视的问题是,随着城镇化进程的加速,平话师公戏也在缓慢发生着变化,无论戏里还是戏外。从演员构成、角色分派、剧目安排、观众反响等各方面来看,师公戏都在悄然改变着,这之中特别引起笔者关注的是三个方面:即师公戏的世俗化、师公身份问题和师公戏传承现状。

南宁市陈东村花婆庙

一是平话师公戏的世俗化问题。师公戏是仪式剧,其展演过程是与仪式紧密联系在一起的,与民间信仰更有着不可分割的关系,这就决定了师公戏的“神圣”本质。师公戏的剧目被称为“神目”,特别是在其形成初期的“跳师”阶段,上演的基本是神目,演出的本质是“娱神”,神圣性是师公戏的核心价值。以民间信仰为依托,作为神圣叙事而存在,正是其屡禁不止存活至今的重要原因。师公班通过演唱“神目”,将神灵请到仪式现场,酬谢神灵的保佑,感激神灵带给人间的风调雨顺,并祈求神灵护佑坛场,以使法事顺利进行,同时带给事主或村屯平安吉祥。正因为师公戏的“神圣”本质,其历来被认为是封建迷信,被官方视为洪水猛兽,屡遭冲击(如前文所述),濒临灭亡;或者被加以改造,使其符合官方政治的需要,成为宣扬主流意识形态的工具。在笔者的调查中,某师公团近年来就多次参与官方组织的演出活动,如2017年参加“‘中国梦·夕阳美’国际中老年艺术大赛暨庆祝香港回归20周年大型庆典演出”活动,又参加“学习宣传贯彻党的十九大精神‘广西山歌之乡’歌手提高班暨‘崇尚科学 与法同行’法治山歌创作培训班”等,这都是师公戏世俗化的一些外在表现。在历史上面对禁演或改造的过程中,有些地方的师公班子为了求生存,编演了反映时代新风貌的剧目或农村生活小戏,“在破除迷信的口号下,一度出现了禁止巫觋活动,师公遂以艺为主,不再受戒,出现了一些诸如《打马草》、《送鸡米》之类的农村生活小戏”。[7]这样的变化被认为是师公戏由“娱神”到“娱人”的转变,这种“转变”正是迫于当时的官方压力,为求生存而做出的被动选择。“娱人”的倾向在当代师公戏的展演中被不断强化,如师公团在上演《仙姬送子》《送鸡米》等剧目时,演员抱两个孩子(一男一女)出场(以前是抱一个),迎合了民众渴求子孙兴旺、儿女双全的心理,此种做法就是为了赢得观众。现在的师公团多有女性演员加入,参与到《八娘过渡》 《八仙贺寿》《仙姬送子》《打马草》《送鸡米》等剧目的演出中,显然是为了增强演出的“娱人”功能,以吸引观众,这都是师公戏世俗化的一些表现。因此,师公戏由“娱神”到“神人共娱”再到“娱人”的过程,是其世俗化的表现之一。

从当前的师公戏表演来看,师公团的功利心在不断增强,这种功利心表现在对酬劳的关注,以及通过仪式取得利益的行为。以平话师公戏中“转关”为例(此环节中,师公架起12道拱门,代表一年中的12个月,两端有入口和出口,入口处书一联云:“消灾避难通关过,福禄寿长从此行。”出口处一联云:“平平安安步出口,顺顺利利行过关。”仪式开始后,由师公带信众从门下走过,在入口处,有师公送花、米,出口处则送平安符、红绳一条并在信者手上加盖红章,口中说祝福平平安安等福语,信众则往门口纸箱内投2元或更多钱。从现场情况看,走过拱门的信众络绎不绝,不少人带孩子从门下走过,祈求新年中全家人远离灾殃,平安幸福),从这个环节来看,主持此一仪式的并不是师公,而是团内女演员,这就让人对此环节的神圣性产生怀疑。虽然从现场情况看,多数信众似乎并不在意这一情况,但笔者以为,由师公主持仪式,应该是一个师公团体非常重要而且必须要坚持的做法。尤其是午饭之后,宾客几乎走光的时候,师公团还再次组织“转关”仪式,这就似乎纯粹是为着赢利的目的,成为对仪式意义某种程度上的“消解”了①。此外,有些师公团成员参加演出前最关心的是报酬多少,无酬劳或酬劳少的事坚决不参与,这已经有违师公不问报酬的法度了。趋利重酬,这是师公戏世俗化的表现之二。

二是师公身份问题。传统的师公都要受戒,只有受戒之后,才具备从事法事仪式的资格。哪些人能够做师公,也必须是“命中注定”,只有有师公命的人才能成师。“从某种意义上说,‘度戒’仪式是体现有关师公人生价值的重要依据。举行了度戒仪式……受戒弟子从此有了自己的师坛兵将,有了恩师所赐的职牒、法号、法器等,取得了独立进行师公活动的资格。”[8]可见度戒仪式是非常重要的,师公的身份正因此而得以确立。但笔者在调查中发现,当前的平话师公团已基本不守此规了。在对某师公团一位成员的访谈中,他告诉笔者说,师公现在基本都没有度戒仪式,学戏的话,自然会有师父带着唱师公戏。笔者曾询问一位师公团团长,没有经过度戒仪式怎么请神呢?他说请神的时候是借用其父辈中一位师公(经过度戒)的法号。他之所以不受戒,是因为有顾虑,用他的话说是“请神容易送神难”,师公受戒后就要在家中立神位,师公故去,则要送神,如果送神送不好,可能会殃及家人,因此他干脆不受戒。②这就很值得怀疑了,师公如果没有了度戒仪式过程,也就不成为真正意义上的师公,师公戏的神圣性显然也被降低了。当师公团本身都缺乏对仪式的敬畏之心,将仪式的神圣性彻底消解,师公戏的价值也必然大打折扣了。

三是平话师公戏的传承困境。师公戏的传承困境主要体现在三方面:一是后继乏人,二是革新无力,三是缺乏支持。现在不少师公团成员年龄偏大,有的已经八九十岁了还参与演出,精神固然可佳,但折射出来的是师公戏无人可传的窘境。年轻人不仅少有学戏的意愿,甚至对观看演出也毫无兴趣。以柳沙师公团为例,团内成员年龄普遍偏大,最大的一位成员今年已经94岁了,师公戏面临着难以传承的困难。二是师公团成员总体文化水平不高,导致对师公戏认知不足,同时自身更新能力较弱,缺乏创新剧目和表演形式的能力。虽然师公戏并不以“娱人”为目的,但革新能力不足对于其传承和发展是不利的。不少剧目(如《打马草》《送鸡米》《八娘过渡》)一唱三四个小时,很少有观众能耐心看完。三是缺乏官方支持。在与师公团的接触中笔者发现,他们使用的服装、道具等都比较陈旧,甚至一用几十年,主要原因就是师公团没有资金来源,所有的费用都要靠师公团自己解决,导致的结果就是师公团购置的演出用品多比较廉价,而且更换频率很低。再者,即便现在将师公戏纳入了非遗保护名录,官方提供的支持仍然比较有限,以陈东村师公团为例,他们近些年来获得了不少官方荣誉,包括获得过中国民间文艺山花奖,也参与了很多的官方展演活动,甚至赴香港特区和韩国进行演出,但直到现在他们也没有一处固定的排练场地,更没有地方存放获得的奖杯和证书,只能暂放在团长家中,每当有官方检查工作时,才将这些摆出迎检,检查一结束又要撤回。这种情况下,怎么能做好师公戏的传承工作呢?

师公戏《大酬雷》

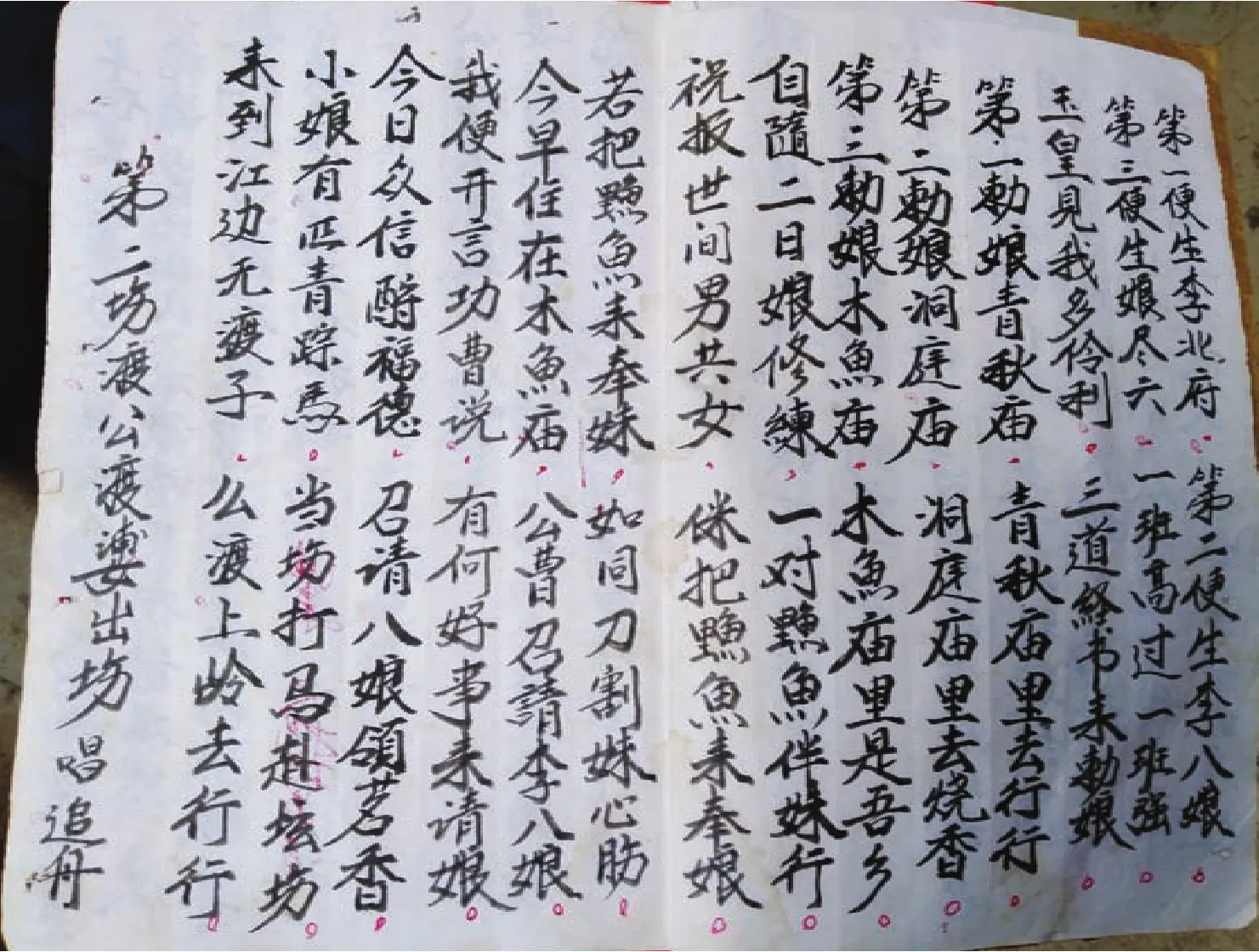

《八娘过渡》唱本

平话师公戏的当前样态,出现的许多问题,应该引起我们的深入思考。一方面因为民间信仰和官方活动的需要,师公戏仍在上演,另一方面是师公戏面临不断世俗化、师公身份的模糊和传承的现实困境等诸多问题。可以说,随着城镇化步伐的日益加快,南宁平话师公戏的生存土壤将日益萎缩,对于这种民间文化的保护和传承已经到了非常迫切的时候,官方有责任采取切实有力的举措,将此种文化保护好,传承好。

三、“非遗”语境下的师公戏传承策略思考

要做好“非遗”语境下的师公戏保护和传承工作,应该在全面认清工作现状的基础上,思考问题实质,明晰解决思路,制定相关措施,出台具体办法。

(一)是从思想根源上进行转变,要正确全面地看待师公戏。当前,无论从官方态度还是民间呼声来看,都迫切希望做好师公戏的保护和传承,也开展了不少工作,取得了一定成效,但客观来说,此项工作还远未达到让各方满意的程度,还有很长的路要走。这其中当然是有很多原因的,但根本原因究竟是什么?笔者以为,就是对师公戏的认识问题。恐怕固执地将师公戏看成是封建迷信行为的看法不在少数,“在广西,各级政府向来都把壮族民间宗教中的巫师、麽公、师公、道公、僧公等,当做封建迷信来严加禁锢,壮学界的专家学者想研究壮族宗教尚有一定困难,造成壮族宗教研究成果寥寥”。[9]这就是广西民间宗教长期以来面临的实际情况,在这种态度主导之下,要做好师公戏的保护和传承工作,是不现实的。各方应彻底改变师公戏是迷信和糟粕的看法,全面客观地理解师公戏,充分认识到其正面价值,这是一个非常关键的根本性问题。师公戏自产生以来所遭受的多次劫难,其根源就在于官方将其定性为封建迷信活动,认为师公装神弄鬼,骗人钱财。然而师公戏经多次禁绝而不止,说明民间有其生存的深厚土壤,它的存在与否并不能为官方政治所左右。进一步来说,师公文化是广西民族文化的重要组成部分,是上古巫傩文化的遗存,有着重要的文化“活化石”价值。丘振声认为:“壮师剧既包含着壮族狭义文化,同时,也隐含着壮族‘深义的文化’,即从中可以窥视壮民族的灵魂深处。”[10]这里谈的虽然是壮师剧(壮族师公戏),但对平话师公戏也是适用的,平话师公戏是平话人文化的体现,能从中见到平话人的“灵魂深处”。时至今日,如果仍将其视为“迷信”,实在是有失片面且不合时宜了。

从师公戏出现的场合来看,它多是在神灵宝诞、民族节庆、村屯保福等情境中上演,它是与民间信仰紧密联系在一起的。“壮族民间信仰带有典型的地方原生态特色,其中巫师神职人员主持的法事活动,之所以成为节庆典礼不可或缺的一部分,就在于乡村民众节日神话思维的正面顺应……”[11]这就是说,师公戏的展演,与法事活动并没有截然分开,而是融合在法事活动当中的。这种融合首先在于师公戏剧目中唱神、赞神的部分,如《鲁班赞》《观音赞》《土地赞》《雷祖赞》《真武北帝赞》《关圣赞》《银花仙女赞》等剧目,被称为“正戏”或“神目”。戏中唱赞的诸神灵在各村庙中多有供奉,常年香火不断,村民逢初一、十五则上香拜神,逢宝诞则邀请师公和道公班子做法事,师公戏中的这些“正戏”剧目正与民众信仰相合。其次,师公所做的仪式与民众的诉求相合。百姓供奉神灵,求的是福寿平安,风调雨顺,师公所唱的剧目、所说的祝语正契合了这些诉求。师公团唱《八仙贺寿》《大花王》《仙姬送子》等剧目时,观众是非常期待的,他们会主动来求“花”,“花”即代表子女,求花即求子,这表达出在传统观念中期望子孙兴旺的观念,师公的演唱契合了民众的心态,与民间信仰观念紧密联系在了一起。从调查现场的情况来看,民众对师公团是非常欢迎的,不少村屯甚至提前一年下定金,邀请师公团前来表演。在南宁的平话人村落中,人们仍然非常重视神诞。以土地诞为例,每年农历二月,各村屯大多都要举行土地诞保福活动,各村会事先邀请师公和道公班子到村里做法事,由于师公班子供不应求,不少班子二月的“档期”往往从初一排到十五,非常密集,民间的信仰诉求是师公戏生存的土壤,师公戏是依托于民间信仰而存在的。

因此,师公戏与民间信仰紧密联系在一起,其展演中寄托了民众对美好生活的期待,这是其信仰价值;从师公戏本身来看,演出剧目经过了多年传唱,唱本中蕴含着大量的民间故事、传说、神话等文化因子,这是其文化价值。全面认识师公戏的价值,从根本上理解师公戏存在意义,是做好保护和传承工作的出发点。

(二)要实现平话师公戏在“神圣”和“世俗”之间的平衡。师公戏是师公通过歌舞表演唱述故事,这种表演形式,是师公实现人神沟通的手段。恩格斯说:“……各部落有其正规的节日和一定的崇拜形式,即歌舞和竞技;歌舞尤其是一切宗教祭典的主要组成部分。”[12]这是恩格斯论及印第安人崇拜仪式时所说的一段话,师公也是如此,他们通过请神、酬神、娱神、送神,祈求神灵护佑,保得民间太平,其展演过程始终是与神灵联系在一起的,因此,神圣性是师公戏的本质属性。师公戏最初上演的剧目大多是唱诵神的,然而后来的事实证明,师公戏的“神圣”特质成为了它多舛命运的根源,为求生存,不得不弱化神性色彩,不断向“世俗化”演进。师公戏的“世俗化”主要表现在从“娱神”到“娱人”的转变,无论是剧目的革新(增加了很多表现农村生活或歌颂社会新变化的剧目)还是师公团人员结构的改变(女性演员的加入),都是为了此一目的的实现,但这样的转变恐怕是不利于师公戏的保护和传承的,因为任何保护和传承都不应该以破坏一种文化的本来面貌为代价,如果一味迎合世俗需求,走向面目全非,则无疑是对师公戏的破坏,从而走到了保护传承工作的对立面。

笔者以为,在“神圣”和“世俗”之间,师公戏应该保持一个平衡点,主体上必须保留其神圣性特征,注重师公戏展演过程中的仪式感,体现出仪式剧应有之特点,在剧目演唱上,应该以“神目”为主,辅以少部分娱人的剧目。也就是在最大限度上保留其巫术性和仪式性,留住其傩文化因子。在某些方面,可以根据实际需求,对师公戏加以世俗化改造,如吸收少量优秀的女性演员进班,丰富曲目的表演内容;根据演出场域和具体需求,上演部分“娱人”剧目,增强演出吸引力等。总之,在非遗语境中,应该坚持师公戏的神圣性,并能在神圣和世俗之间找到一个平衡点,留住师公戏的“本真性”,才能真正做好师公戏的保护和传承。

(三)将平话师公戏传承工作纳入地方社会文化整体话语建构过程中加以实现。相关部门应该将南宁平话师公戏与广西民俗节庆文化,民间信仰等紧密结合起来,构建文化体系,打造品牌效应,增强影响力,比如武鸣“三月三”歌圩文化旅游节已经取得了一定成功。在非遗保护工作稳步开展的基础上,相关文化管理部门应该有计划的推进师公戏保护和传承工作,一方面是进行资料的全面搜集与整理,另一方面是对平话师公戏做系统研究,并在此基础上筹备建立平话师公戏博物馆,凡与师公戏有关的服饰、文字资料、图片、影像资料、经书、唱本、师公法器、乐器、研究成果、会议资料等都加以整理,妥善保管,将师公戏文化保留下来。

同时,文化部门还应将保护和传承平话师公戏工作制度化。首先是提供有力的财政支持,划出专款用于师公戏文化建设。给予师公戏班全方位支持,可派人对戏班建设进行帮助指导,提高戏班的管理水平。有了经费支持,戏班也能配备更好的演出装备,提升演出质量,增强吸引力和影响力。此外,相关部门应明确一批师公戏传承人,并充分调动传承人工作积极性,让他们成为师公戏传承的骨干力量。最后,文化管理部门要加强与民间师公班子的联系,通过组织师公戏汇演、参与民俗节庆演出、开展非遗文化进校园活动等,让平话师公戏为更多人所熟悉。

师公戏《送鸡米》

总之,将平话师公戏纳入地方社会文化体系中去保护和传承,能够比较完整地呈现其整体面貌,有利于形成师公戏文化的品牌影响力。在具体工作的推进中,官方文化部门是主导力量,师公戏传承人承担主体功能,在官方主导下,凝聚文化学者、传承人、文化产业机构等各方力量,形成合力,采取切实有效的措施,才能在真正意义上实现师公戏的传承和发展。

作者访谈南宁市陈东村师公团团长

四、结语

在“非遗”语境下,南宁平话师公戏的保护和传承工作显然要面对很多问题,一方面是文化传承的严峻现实和迫切要求;另一方面是官方的“矛盾心理”,及由此导致的瞻前顾后,犹豫不决,让此项工作推进缓慢。

因此,要做好南宁平话师公戏的保护和传承工作,需从三方面入手:首先要做到思想根源上的转变,即对师公戏要有全面客观的认识,而不能一味地将其视为封建迷信活动;其次要实现师公戏“神圣性”和“世俗化”之间的平衡,留住师公戏的“本真性”;最后要将师公戏传承工作纳入到地方社会整体文化体系建构过程中去。在整个过程中,需要以官方力量为主导,传承人为主体来加以推进,唯此,才可能从根本上解决问题,否则,仍只能是饮鸩止渴,南辕北辙。

注释

[1]顾乐真:《大酬雷与耕作文化》,《民族艺术》1992年第1期。

[2]顾乐真:《藉民间宗教而传存的农民艺术——师公戏》,《广西傩文化摭拾》(资料集)1997年,第37-51页。

[3]廖明君:《师公〈大酬雷〉文化内蕴初探》,《民族艺术》1992年第1期。

[4]陈夕阳:《广西师公戏音乐特色》,《中国戏剧》2017年第5期。

[5]蒋燮、甘楚雯:《当代城市化语境中南宁平话师公戏变迁思考——以友爱师公团为个案》,《戏剧文学》2017年第4期。

[6] 黄燕华:《南宁平话师公戏女性传承人口述史研究——以南宁陈东村师公戏为例》,《法制与社会》2016年第10期。

[7] 中国戏曲志编辑委员会、《中国戏曲志·广西卷》编辑委员会:《中国戏曲志·广西卷》,中国ISBN中心1995年版,第13页。

[8] 梁庭望:《壮族原生型民间宗教调查研究》,北京:宗教文化出版社2009年版,第337页。

[9]黄桂秋:《壮族社会民间信仰研究》,中国社会科学出版社2010年版,第10页。

[10]蒙光朝:《壮师剧概论》,广西人民出版社1993年版,第2页。

[11]金乾伟:《壮族乡村仪式演剧与节日神话叙事》,《戏剧文学》2015年第10期。

[12][德]恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》,载《马克思恩格斯选集(第四卷)》,人民出版社1972年版,第89-90页。