中国近代第一位留美医学博士舒高第

汪常明

(广西民族大学科学技术史系,南宁 530006)

舒高第(1844—1919),字德卿,浙江慈溪县人(今宁波市江北区),晚清著名科技翻译家。1859年,他由传教士带到美国学习,1873年回国,留美14年。其入美留学时间早于晚清政府公派的“留美幼童”十余年,是我国近代留学先驱之一。1877年,舒高第任职于上海广方言馆,前期任英语教习,后任总教习。1878年,他开始担任江南制造局翻译馆翻译,长达34年之久,是翻译馆任职时间最长、也是最主要的翻译人员之一。他共翻译书籍23部[1],涉及医学、军事、矿冶、军工、政史等多个领域,是翻译馆少数能够进行口译的几位中国人之一,也是译书最多的几位翻译之一(包括西方译员在内)。作为晚清洋务运动中最重要的科技传播机构之一,江南制造局翻译馆在我国近代科学的引进和传播中起到了重要作用,舒高第作为主要翻译人员功不可没。然而,在目前的留学史、翻译史等各类著作中,有关舒高第的介绍不是过于简单,就是根本没有提及。有关他在国外的留学经历,学术界知之甚少。目前文献多认为他最后在美国获得的是神学博士学位,如对舒高第有较长篇幅介绍的、2008年3月1日《联谊报》刊登的谢振声的《我国早期著名科技翻译家舒高第》一文,《华人基督教史人物辞典》、维基百科等文献都持此观点。也有文献提到舒高第获得了医学硕士后回国[2]。至于他具体从美国哪所学校、什么时候取得哪些学位,则基本没有人提及。笔者曾访问舒高第的几位孙辈后人,他们也不知道祖父的具体留学经历。为了弥补这些缺憾,笔者在美国相关大学档案馆调查了舒高第的档案资料,意外发现舒高第是近代第一位在美国获得医学博士(M.D.)的中国人。下文根据档案、书信等一手文献的调查与分析结果较为详细地介绍舒高第在美国的学习经历、医学专长、行医经历、医书翻译工作及其它与医学相关的史实,以补充目前我国相关史料之不足。

1 美国求学经历

图1 舒高第在肯阳学院(1867年,肯阳学院档案馆提供)

根据档案资料调查与研究显示,舒高第在美国的英文名字为Vung Pian Suvoong(有时候Pian也写作Piau、Piang)。缩写为V. P. Suvoong。舒高第小时候小名叫做凤(凰),喊的时候按照当地的习俗前面会加个“阿”字,就成了阿凤*参见C.Y.Shu. A short biographical sketch of Dr. V.P.Suvoong, My paternal grandfather and additional notes.1985.见美国肯阳学院档案馆藏手稿。。故舒高第刚到美国的时候,其英文名字为“舒阿凤”(Su Ah Voong),有时候也被写成Ah Su Voong,再后来,其英文姓氏逐渐演变为Suvoong(“舒”“凤”之合写),至于其名Vung Pian之来由则不得而知。其英文名字拼写较为独特且多次变化,给研究者带来一定困扰,这可能是导致学界对其美国留学经历所知甚少的原因之一。根据档案资料,在从1859—1873年长达14的留美生活中,舒高第在美国至少先后在三所高等学校读书:第一所为俄亥俄州的肯阳学院(Kenyon college)(图1),学习时间为1863—1867年,毕业获得文学学士学位(A.B.)[3];第二所为弗吉尼亚州的弗吉尼亚神学院(Virginia theological seminary),学习时间为1867—1870年[4],该校当时不授予学位,所以毕业时未获得任何学位*关于学位授予信息,弗吉尼亚神学院档案馆馆员邮件告知,直至19世纪与20世纪之交该校才开始授予学位。,此前国内文献多认为舒高第获得了神学博士,可能跟他上过这所神学院且与后来参与教会工作有关;第三所为纽约著名的哥伦比亚学院(Columbia college,即现在的哥伦比亚大学)医学院,学习时间为1870—1873年,毕业后被授予医学博士学位(M.D.)。

具体而言,舒高第是在哥伦比亚学院下属的内外科医师学院(College of Physicians and Surgeons,下简称医师学院)求学。哥伦比亚学院是美国最早成立的五所大学之一,始建于1754年,1896年正式更名为哥伦比亚大学。哥伦比亚学院1769年首次授予医学学士学位,1770年首次授予医学博士学位,是美国最早授予医学博士(the degree of Doctor of Medicine,M.D.)的机构。医师学院原来是一所独立的学校,1814年与哥伦比亚学院医学系合并,合并后成立的医学院沿用医师学院原名。因此,在1860—1891年期间,哥伦比亚学院医学毕业生的毕业证上面既有“内外科医师学院”院长、也有哥伦比亚学院院长的签字*哥伦比亚大学内外科医师学院:哥伦比亚大学内外科医师学院历史,见http://ps.columbia.edu/about-ps/history-college-physicians-and-surgeons。。“内外科医师学院”这一学院建制在哥伦比亚大学一直保持至今。

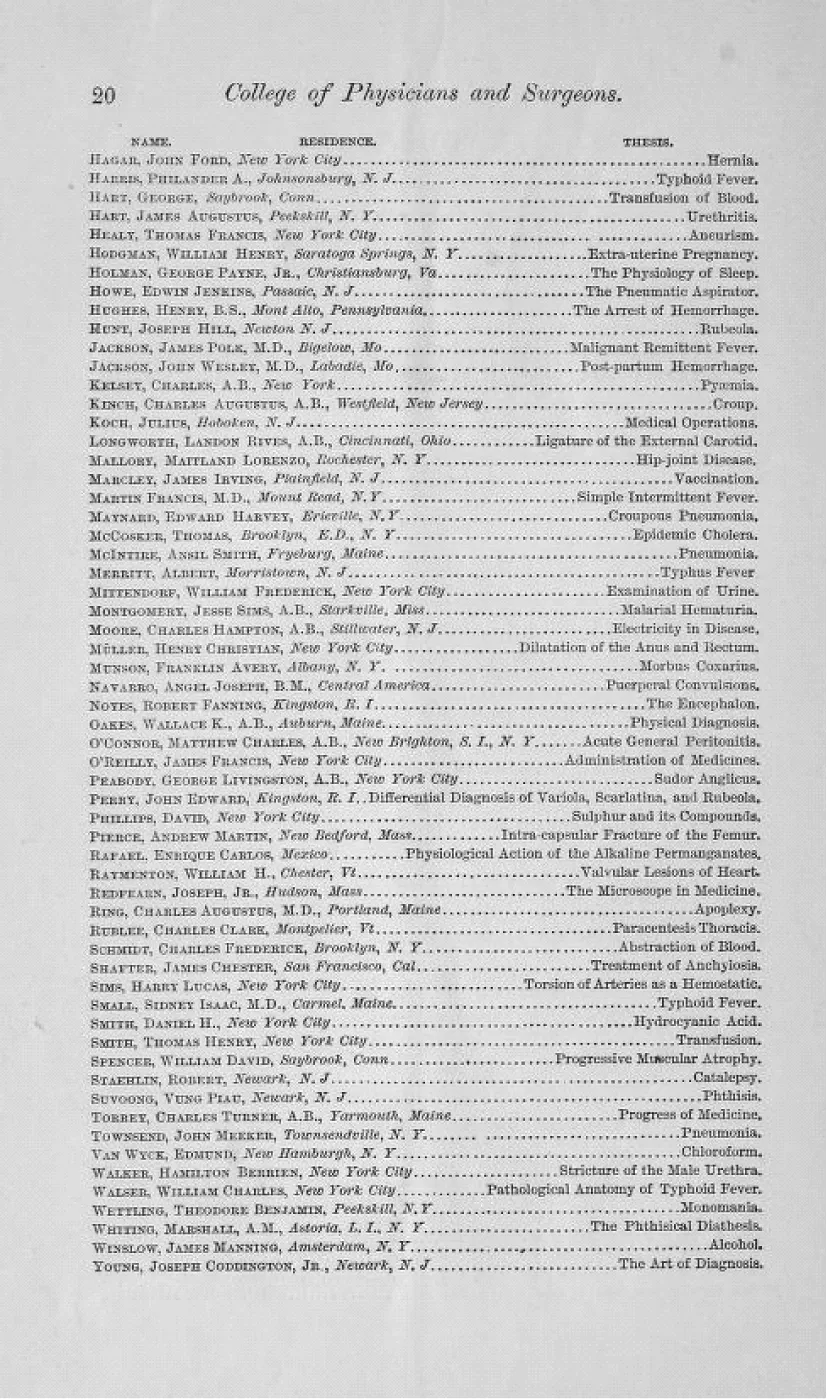

哥伦比亚大学档案馆里的1870—1871学年学生名录里,舒高第名列其中,他的名字被写成Suvoong,Vung Pain(乃Pian的笔误,笔者注)([5],页144)。其住址为新泽西,校外实习指导老师(Preceptor)是沃德(John F. Ward)医生。在一份医师学院的学生名录档案中[6],保留了更清晰的信息,注明了这些在读学生之前已经拥有的学位,舒高第的学位显示为A.B.,即文学学士。舒高第的同班同学有的甚至已获医学博士(M.D.)学位,那些已获得医学博士学位学生的校外指导老师一栏填的多是医疗机构或者医学院(如俄亥俄医学院,弗吉尼亚医学院等)。笔者认为,这些学生有可能此前已在上述医疗机构工作,且已是医生,但由于哥伦比亚学院医师学院学术水平较高,于是他们选择继续选择到该学院深造,以获取第二个医学博士学位。当时哥伦比亚学院医学博士学位的获取有如下规定:除了上完必需的课程和成绩合格之外,至少:①学习三年;②年满21岁;③完成一篇医学学位论文,且必须有学院授权的医生指导。除了满足上述要求之外,同时个人品德的证明也是获取医学博士学位必不可少的条件([5],页156)。医师学院的决议条例还规定,医学博士学位由医师学院院长授予,授予学位时哥伦比亚学院院长须到场,毕业证书要有相应学院院长和决议或者法律指定的学院教师签字[7]。根据舒高第的经历,他完全满足上述条件:1870年入学,1873年毕业,时年已29岁,其学位论文主题是肺结核(Phthisis)(图2)([8],页19—20)。他是当年医师学院99位毕业生之一,显然获得了医学博士学位。档案材料还显示,该学院的学历被英国皇家外科医师学院(Royal college of surgeons,England)认可([8],页21)。尽管后来舒高第已经不再从事医疗工作,但在当时西方人著作中,提到他经常以Dr.V.P.Suvoong(舒高第博士)来称呼。

图2 医师学院1873年毕业生部分名单及学位论文题目

2 医学专长与行医经历

关于舒高第的医学水平,国内文献未见记载。国外文献资料表明舒高第在毕业之后显示出较高的医术水平,尤其是在耳科和眼科方面。同时代的西方人士对舒高第的医学水平评价很高,甚至认为他在眼科和耳科方面的医术在东方无人能匹([9], p. 19),这跟当时哥伦比亚医学院学术水平以及与指导他学习的教师水平有关。舒高第在哥伦比亚医师学院时一个重要的老师是阿格纽(Cornelius Rea Agnew)博士(1830—1888,图3)[10],阿格纽博士是当时著名的眼科和耳科专家,也是长期任教于医师学院的临床教授(clinical professor)[11],他本人的博士学位也是在医师学院取得的(1854)。他曾在纽约建立眼科和耳科医院,是当时这一领域首屈一指的医学家。他还曾是哥伦比亚学院校董之一,担任过医师学院校友会主席、学院奖学金评委等职。1888年阿格纽博士去世时,《美国医学会杂志》专门刊登了他逝世消息的纪念性报道[12]。正是这样一位高水平的医学专家的指导,才造就了舒高第较高的医术。舒高第回国后一直跟阿格纽教授保持书信往来,两人之间建立了较深的师生情谊*根据私人收藏的舒高第与Cornelius Rea Agnew博士通信以及容闳1875—1876年写给Cornelius Rea Agnew博士的两封信所载。。为了纪念阿格纽博士,舒高第将其长子舒厚仁取名为Cornelius Agnew Suvoong。

图3 Cornelius Rea Agnew博士照片(来自于美国美国国立卫生研究院(NIH)档案馆)

舒高第否有过行医经历?答案是肯定的。从一封舒高第写给美国友人的信中可以看出,舒高第对于自己在美国的学医经历非常自豪。他跟友人说自己拿了美国最好的医学文凭,且在纽约有一年医院实习经历。尽管在医学院尚未毕业之际便收到了中国政府的工作邀请,回国之后,他最初还是选择了自己在上海开办诊所。在1875—1876年间他还请老师阿格纽博士帮忙在美国购买过医疗器械,并请当时正在美国负责晚清政府留美幼童工作的“中国留学生之父”容闳先生代为垫付92美元*私人收藏容闳1875—1876年写给Cornelius Rea Agnew博士的两封信所载。。舒高第的诊所每天病人很多,然而,半年下来,他的收入仅有可怜的2美元。他在信中说,当时中国的有钱人根本就不相信西医[13]。因此,大概当时找他看病的都是穷人,并且他从上海的教会医院同仁医院(St.Luke’s Hospital)拿药给病人治病导致成本较高。迫于经济的压力,他后来不得不放弃行医,于1877年接受了上海广方言馆的英语教师工作。由此推知,舒高第回国之初从事的是诊所医疗工作,持续时间大概是四年。舒高第同时也为西方教会工作,一份教会年度汇报指出,他经常去教会医院帮忙看病,医术精湛[10]。

3 医学翻译工作及其他

尽管舒高第后来没有从事专门的医疗工作,但他在江南制造局所翻译的20多部科学书籍之中,医学书籍至少占了6部,医学是其主要的翻译学科。从这一方面讲,他并没有荒废自己的专业,也进一步印证了他的医学特长。他在江南制造局翻译医书有:《临阵伤科捷要》《内科理法》《妇科》《产科》《西药新书》《眼科》[14]。另据《申报》记载,舒高第有一部医学著作在当时非常流行,名称为《眼科书医药总谈》[15],但该书并不见于江南制造局翻译书名录,可能就是前面提到的《眼科》一书,但考虑到他本身专长于眼科,此书也有可能是个人专著而不是译作。除了译书之外,舒高第在当时中国最著名的科普杂志《格致汇编》上发表过多篇医学译著,如《论呼吸气》《论脉》《论舌》等。虽然舒高第自小在美国学习,中文水平不一定很高,但他的专业知识可以弥补这方面的不足。1877 年的《格致汇编》第四期刊载舒的高第翻译的《论呼吸气》,有学者认为译文对“闻症筒”听法的精妙之处描写非常传神[16]。结合舒高第在美国所学专业之后,这点就很容易理解,因为舒高第是呼吸方面的专家,他的医学学位论文主题就是肺结核。他还在1894年《博医会报》(TheChinaMedicalMissionaryJournal)上发表过“医学在中国”(Medicine in China)一文。他认为当时中国的医学处于一种“可悲的条件下”,中医医生大多没有受过很好的教育,只是照着古方看病开药[17],这种轻视中医的观点,跟他从小就留学美国,并长期受到西方科学和医学教育经历是分不开的。

舒高第的医学译著和文章在晚清产生了较大的影响,对此,《医学卫生报》主笔陈垣1908年曾指出:“舒氏于同治初习医术于米洲,归国后曾为上海制造局译《内科理法》《临阵伤科捷要》等书,知者犹众。”[18]

1899年,一个由教会组织的反鸦片联盟对中国境内100多个中外医生进行了问卷调查,并将这些问题和医生们的答案汇编成一本书出版。除了一般性问题,这个调查更多问题涉及到医生的专业知识。舒高第也是被调查的对象之一,他的问卷调查记录显示出舒高第对鸦片的认识与态度。比如:“请给出鸦片成瘾人群被彻底治好的比例”,舒的答案是:“没有见过被彻底治好的”([19], p. 56);“对于中国人抽鸦片你有任何评论?”,舒的回答是:“痢疾和腹泻对抽鸦片的人来说是主要致命因素,鸦片是一种道德毒药,对于中国的衰败负有主要责任([19], p. 67)。”很显然,舒高第对于鸦片对于中国的危害是很清楚的,也是十分痛恨的。

1904年,美国国务院举行过一场关于美国是否介入干涉英国对华鸦片贸易的听证会。反对鸦片的团体负责人D. Gamewell在会上做了如下声明:“几年前,一位纽约市最知名之一的医学人员对我说,曾在美国接受医学教育的中国医生Suvoong博士(这是他见过的最杰出的人之一)说过:‘鸦片是一种道德毒药,对于中国的衰败负有主要责任。’”[17]显然舒高第在1899年的调查问卷中对鸦片的意见被提交到这场听证会上进行讨论。由于各界的努力,最终促使中英两国签订了分期减种减运鸦片的协定。

舒高第的子女中有四人留学欧美,一人留学日本,他的医学背景和工作经历也影响了他的后人,他有两位儿子和一位孙子在西方获得医学学位。其长子舒厚仁(Cornelius Agnew Suvoong,也名Hou Jen Shu,1879—1951)继承其父之志,1907年在英国苏格兰阿伯丁大学获得医学博士学位。1917年,他发起成立汉口慈善总会中西医院,并自任西医院长。该医院于1920年9月落成,是武汉历史上首座中西医结合医院和最大规模医院之一([20],页99)。另一个儿子舒厚寿也在美国学习医学,回国后在北京等地行医和教书*参见C.Y.Shu. A short biographical sketch of Dr. V.P.Suvoong, My paternal grandfather and additional notes.1985.见美国肯阳学院档案馆藏手稿。。其孙舒昌誉(舒厚仁之子)是英国格拉斯哥大学医学博士,国民政府卫生部官员,亦是中国在世界卫生组织任职的最早期官员([20],页99)。

4 结语

舒高第以翻译家而闻名,但学界对他生平所知甚少,作为我国第一个在美国取得医学博士学位的人,他的学医和行医经历则更罕为人知。本文通过搜寻和研究有关舒高第的档案、教会年度报告、私人通信等原始文献资料,理清了舒高第在美国高校的主要学习经历和所获学位情况,揭示了舒高第的医学特长及其回国初期的行医经历。本文研究表明舒高第在从美国获取医学博士学位回国后积极从事医学事业医治病人,并为我国的科学(尤其是医学)翻译与传播做出了重要贡献。他不仅是我国留学史、翻译史、教育史上的不该忘记的人物,在中国近代医学史上,同样也有着不能忽略的地位。

致谢美国肯阳学院档案馆、弗吉尼亚神学院档案馆以及哥伦比亚大学档案馆等工作人员为查找舒高第档案资料提供了重要帮助。美国亚利桑那大学人类学学院David Killick教授在解读早期档案资料方面提供了指导。宁波市政协谢振声先生、舒高第之孙舒昌荣等人提供了部分资料与信息。本文在修改过程中得到了中国科学技术大学熊卫民、北京科技大学王立群两位教授的帮助,在此一并表示感谢!