经股静脉途径临时起搏器植入期间肢体制动方式的研究

刘瑞斐

(芜湖市第二人民医院 心内科二病区,安徽 芜湖 241000)

临时心脏起搏器能够安全有效地治疗显著缓慢型心律失常,提高抢救成功率[1]。临时起搏器植入术一般采用经股静脉途径,右心室起搏的方法,电极放置时间一般在1~2周。术后为防止电极脱位,患者需绝对卧床,采取术侧肢体约束制动,避免肢体屈曲和活动过度。由于患者长时间保持术侧肢体制动,尿潴留、便秘等并发症增加,加之对疾病预后的担心,易引起焦虑、抑郁等不适。为提高患者术后舒适度,我们采取调整卧位方式,解除术侧肢体约束制动的方法,效果较好。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2014年1月~2017年12月我科收治的80例行临时起搏器植入术治疗的患者,随机分为对照组和观察组。对照组40例,平均年龄(73.1±10.2)岁;观察组40例,平均年龄(72.5±10.2)岁。纳入标准:①有临时起搏器植入术手术指征[2],经股静脉途径,电极放置时间≥3 d;②意识清楚,无精神疾病;③有自主行为能力,知情同意。排除标准:①心功能NYHA分级Ⅳ级;②伴有恶性肿瘤、严重脏器器质性病变;③无法正常交流患者。2组患者的年龄、性别、病因、自理能力等一般资料差异无统计学意义(P均>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 卧位及制动方式 对照组:术后患者卧于气垫床。为避免起搏器电极脱落,患者术侧肢体需绝对制动,常规采取平卧与左侧卧位交替,禁右侧卧位。术侧肢体脚踝处用海绵约束带进行肢体约束,避免髋关节屈曲和下肢牵拉活动,必要时膝关节用大单进行约束。患者大小便、饮食均平卧于床上,避免电极弯曲,打折。

观察组:在对照组基础上,患者肢体不约束制动,采取半卧位床头抬高20°,从患者舒适度和防止电极移位等多方因素考虑选择抬高20°角。护士使用专用床位量角器。用标准示意图、照片、讲解、示教、帮助摆放体位等方式指导患者肢体活动范围,强调体位和肢体制动的注意事项和重要性。护士每小时评价及规范患者肢体制动。

1.2.2 观察指标 2组患者均于术后72 h 进行焦虑自评量表(self-rating anxiety scale,SAS)评分、抑郁自评量表(self-rating depression scale,SDS)评分、舒适状况量表(general comfort questionnaire,GCQ)评分,取其平均值及并发症发生率比较。①观察术后并发症:电极脱位为心电监护示起搏功能不良;血栓形成B超示术侧下肢有深静脉血栓形成;尿潴留表现患者有强烈尿意,膀胱过度充盈,不能自行排尿;失眠表现为夜间睡眠<3 h。②采用 GCQ[3],该量表共4个维度,28个条目。采用1-4 Likert Scale评分法,1分表示非常不同意,4分表示非常同意。得分越高表示越舒适。③采用SAS和SDS[4]评定患者焦虑和抑郁情绪,SAS和SDS各有20条项目,均采用4级评分,SAS≥50分为异常,SDS≥53分为异常,得分越高表示焦虑、抑郁情绪越严重。

1.2.3 统计学方法 采用SPSS 17.0统计软件,计量资料检验后,采用均数±标准差表示,两均数比较采用两独立样本t检验,计数资料以n(%)表示,计数资料间比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者术后72 h并发症比较 对照组患者术后发生电极脱位1例,下肢深静脉血栓形成1例,尿潴留2例,便秘 3例,失眠4例,总发生率27.5%,观察组患者术后发生便秘1例,失眠1例,总发生率5%,低于对照组(χ2=7.440,P<0.05)。

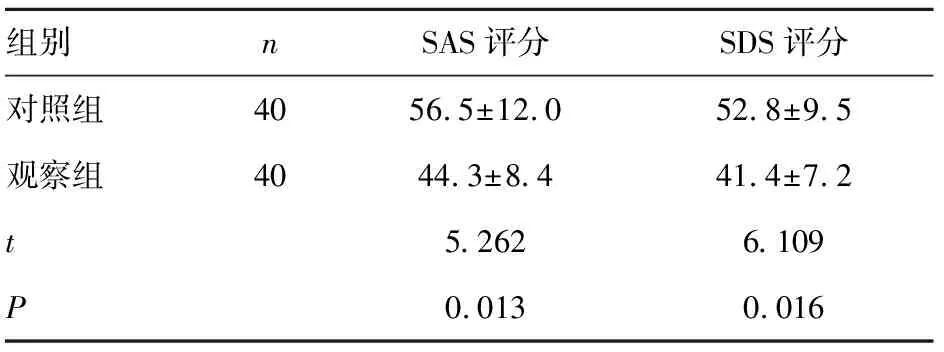

2.2 两组患者SAS、SDS、GCQ评分比较 观察组患者术后72 h SAS、SDS评分低于对照组(P<0.05),见表1。观察组患者术后72 h GCQ评分高于对照组(P<0.05),见表2。

表1 两组患者SAS、SDS评分比较

表2 两组患者GCQ评分比较

3 讨论

临时起搏器主要治疗缓慢型心律失常,根据患者情况选择经股静脉途径植入心电电极,穿刺部位缝合固定电极,外漏电极用弹力绷带固定在下肢正面,末端连接起搏器脉冲发生器。为防止电极脱位,常规术后患者需平卧位、术侧肢体绝对制动,但长时间的平卧位和制动患者会出现失眠、肩背酸痛、烦躁等不舒适症状[5];手术本身也会对患者身心产生影响,造成心理和躯体的不适,导致患者依从性差,甚至自行床上活动,以致电极脱落。因此术后患者的卧位及制动管理尤为重要。

本研究临时起搏器植入期间半卧位角度的选取,通过查阅相关文献资料,分析其可行性、安全性及可操作性,最终选取20°卧位。冠心病患者介入诊疗术后采取半卧位床头抬高30°,可明显减轻不良反应,提高患者舒适度[6]。长时间的平卧位可致坠积性肺炎发生,一项流行病学的研究发现,将患者床头抬高30°是减少医院感染的保护性因素[7]。虽然文献报道30°卧位优势较多,但是考虑到在国内患者床头抬高角度普遍执行<30°[8],ICU患者床头抬高角度平均为22.7°[9]。当卧位角度越大,产生压疮的风险越大,低角度的卧位,局部压强相对较小,压力分散,产生的不舒适感觉也较小[10]。加之临时起搏器心室电极头光滑,无侧翼等固定装置,不易附着于心肌,若卧位角度大,由于金属重力向下的作用,易致电极移位,同时患者屈曲角度过大,容易牵拉导线,综合以上多因素采用20°卧位。

目前常规术后采取平卧位,由于患者长时间保持同一姿势,躯体处于强迫体位,腰部肌肉持续紧张,导致躯体不适,舒适度明显下降。观察组平卧位与床头抬高20°半卧位交替,使身体多处组织分担受压,减少局部长期受压,缓解腰背部疼痛不适感。平卧位排尿、排便,改变患者习惯姿势致尿潴留、便秘机会增加[11]。床头抬高20°半卧位此姿势接近生理状态,增加腹压,利于大小便的排出[12]。患者股静脉处有电极由体内引出,时刻担心脱位,致精神高度紧张,引起或加重失眠、焦虑、抑郁等不良情绪产生。床头抬高可增加患者视野,提高视觉刺激,分散注意力[13],方便和利于交流,减少孤独感。

为防止患者术侧肢体的大范围活动引起的电极脱位,目前临床通常采取约束带对术侧肢体约束,以减少电极移位的发生。但是,肢体的约束可损伤患者的尊严和人权,尤其是长时间和不必要的身体约束会对患者生理、心理和社会多方面产生负面影响[14],甚至引起患者烦躁,不利于疾病的早期康复。观察组解除术侧肢体约束带,采取非约束制动,可减轻患者心理压力,维护患者尊严。

护士通过标准化的示意图、照片、讲解、示教、实际摆放体位等方式向患者宣教,每小时评价患者体位与制动情况,规范姿势。解除术侧肢体约束和床头抬高20°半卧位,此方法易于被患者接受,能降低患者焦虑、抑郁不良情绪,提高患者舒适度,降低术后并发症发生率。因此,术后解除肢体约束带制动和调整卧位可提高患者舒适度,减少术后并发症且不增加电极脱位的风险,为临床护理实践工作提供参考依据。本研究是单中心研究,病例有限,所获结果有一定局限性,在患者卧位角度的选择上,日后可做扩大样本量、多中心、高质量的对比研究。