儿童自我责任感发展的相关因素及教育启示

王雅琴,李 丹,姜丽霞

(1.上海师范大学 教育学院,上海 200234;2.上海七宝明强小学,上海 201101)

一、引言

从心理学的角度来说,责任感是指乐于承担分内之事并尽力完成以及勇于负责行为后果的情感。[1]换句话说,责任感就是厘清并认同自己的角色规范,按照角色规范去行动,并且在知行过程中体验到相应的角色情感。[2]姜勇和庞丽娟根据责任感的对象,将其划分为“对自我、对他人、对集体、对任务、对承诺、对过失”六个方面。[3]其中,自我责任感是责任感的一个重要组成部分,是扮演好独立生命个体角色的基石,[2]是儿童认清自己角色责任的关键。自我责任感主要指个体对承担自身发展的责任,在其中做出的行为选择、行为过程及后果是否符合内心需要而产生的情感体验;[4]反映了个体对自身学业、成长、人生规划、身心健康等的责任。[5]

素质教育始终是教育改革发展工作的战略主题,在素质教育中必须坚持德育为先,而在德育中,责任感教育至关重要。西方许多研究者认为,责任感的形成是儿童“自我”概念发展的一个主要标志,更是道德感的核心和基础,是衡量个体道德是否发展成熟的重要标志。[6]另外,儿童发展中的消极影响,例如独生子女受到过度娇惯、学校教育的忽视等,家庭、学校教育乃至社会环境的某些失误、不恰当的压制,都会在一定程度上给儿童期道德发展造成某些缺陷,如何避免或克服这些缺陷,也是道德教育研究的重要课题。[7]对于社会经验薄弱、各方面尚未发展成熟的儿童来说,与自身密切联系的自我责任感是推动和强化其责任行为的一种稳定而又积极的情感素质,也是衡量其是否具有完善的思想道德素质和心理发展质量的基本指标。[8]在小学这个重要的道德发展时期,家长和学校必须重视儿童自我责任感的形成、发展和完善,这是小学道德教育的首要任务和必然要求。

如果说0~6岁是儿童的自我意识启蒙期,6~12岁则是儿童行为习惯养成的关键期。根据皮亚杰(Piaget)的儿童道德认知发展三阶段理论,儿童在9~10岁进入自律道德阶段,也是儿童责任感发展三阶段[9]中的第二阶段——半理解的责任水平,相当于柯尔伯格的习俗水平。在这种水平上的责任形成可能是外力的强制和个人对责任理解的混合产物。该阶段儿童逐渐摆脱命令者的束缚,对某项责任的重要性做出自己相应的认知判断,虽然这种理解尚不全面,却足以使儿童在一定程度上逐渐控制自己的行为,并有稳定、合理的习惯,能够独立完成日常生活和学习任务。虽然这些行为习惯与心理特征不是道德本身,却是儿童在日后发展并形成完善道德品质的基础。[10]儿童自我责任感的发展不是一蹴而就的,而是在个人、家庭、学校多方面的影响下逐渐形成的。

儿童自身的身心发展水平首先会制约其自我责任感的发展水平。国内外学者调查研究发现,儿童的认知能力等都与其责任感水平有高度相关。[11]比如,自尊和自我责任感之间的相关性表明,自尊水平高的儿童自我感觉良好,认为自己有能力表现出较高的自我责任感,高自尊可以减少由自我责任感所造成的问题。[12]自尊源于个人的社会生活和日常活动,是人的个性和行为特征最重要的方面之一。[13][14]对于学生来说,学习生活占据了他们大部分的时间,在学业方面表现出来的学业自尊是该阶段儿童最具代表性的自尊内容,学业自尊也就成了儿童自我责任感形成的强大内在动力。

美国心理学家布朗芬布伦纳提出了人类发展的生态系统模型,他认为个体发展的生态环境由若干个相互联系的系统组成,包括宏观系统、外层系统、中观系统和微观系统,其中对个体有直接影响的环境是“微系统”,主要包括家庭和学校等。[15]家庭是儿童社会化的最初场所和重要场所,家庭因素对儿童责任感的形成有至关重要的作用,其中父母的教养态度和方式是重要的家庭环境因素,反映和传递了他们对子女个性品质和行为习惯的期望,是促进子女社会化的一种途径和手段。国内外对教养方式与责任感之间关系的研究结果都表明:民主型教养方式最有利于培养儿童的责任感。[16][17]另外,父母给予的理解、温暖越多,孩子的自尊水平就会越高;而被父母拒绝、否认得越多,孩子的自尊水平就会越低。[18]同时,学校教育也是培养儿童形成良好道德品质的一个主要途径。同处某一发展阶段的儿童会因主观能动性的状态不同,呈现出自我责任感发展水平的差异。[19]可见,做到以学生为本,转变教育教学方式,充分发挥学生的主观能动性,促进学生全面发展,是学校自我责任感教育的关键。

因此,本研究拟通过探究儿童自我责任感发展的相关因素,进一步探讨家庭、学校该如何顺应儿童的身心发展规律来对其进行自我责任感校教育,探求培养儿童自我责任感的有效对策。真正让教育带给儿童以力量,对儿童的一生负责,促进他们的社会化过程,帮助他们走向社会,走向明天,让他们早日做好独自踏入社会并能有所作为的准备,这也是本研究的意义所在。

二、研究方法

1.研究对象

参与本研究的是上海市三所小学的516名儿童,分别为3年级171名,4年级160名,5年级185名;其中男生248名,女生268名。其中462名学生的母亲参与了相关的问卷调查。

2.研究工具

(1)自我责任感

本研究在借鉴以往有关责任感测量工具[20]的基础上,编制了小学生自我责任感问卷,共20个项目,采用5点计分(1=完全不符合,5=完全符合)。以上海市L小学287名四、五年级儿童为被试,对问卷进行探索性因素分析,最终保留14个与个人的日常生活、学习自理相关的项目,如我每天都会坚持完成作业;我觉得提高自己的成绩、素养等是自己的责任;我会照顾好自己,根据天气情况穿脱衣服;我能整理自己的床铺,做好个人卫生;当我克服困难时,内心是无比的喜悦;很多事情我都能做好等。以M小学215名五年级儿童为被试进行验证性因素分析,结果表明:模型的拟合指标良好(χ2/df=2.39,CFI=0.96,GFI=0.90,RMSEA=0.08)。所编问卷可用作测量儿童自我责任感,得分越高,表明儿童自我责任感水平越高。本研究中各项目的因素载荷均在0.55以上,内部一致性系数为0.88。

(2)学业自尊

采用由Harter(1982)编制、丁雪辰等人修订的儿童自我知觉量表测量。[21]学业自我知觉,即学业自尊,是该量表的一个维度,由6道题组成,如“我觉得自己没有别人聪明”“我的功课做得很快”等。本研究之所以使用学业自尊测量儿童的自尊水平,是因为对于自我意识发展尚不成熟的小学生来说,有关学业情况的评估比对于人生价值感方面的评估更加具体,更易于理解。量表采用Likert式五级计分,从1“完全不符合”到5“非常符合”,分数越高,表示小学生学业自尊越高。本研究中学业自尊的内部一致性系数为0.84。

(3)学校态度

采用由Ladd编制的学校态度量表。[22]量表由 11 道题组成,如“我觉得学校里很好玩”“我早上醒来很希望到学校去”。要求儿童根据自己的真实感受,选出每道题与自己最符合的选项,采用五级计分,分别为“1-完全不符合、2-不太符合、3-有时符合、4-比较符合、5-非常符合”,分数越高,表示儿童学校态度越积极。本研究中,量表的内在一致性系数为0.83。

(4)教养方式

采用由Block(1965)编制、陈欣银等人修订(1997)的中国版父母教养方式问卷。该问卷已用于国内的实证研究,有良好的信效度。[23]该问卷由母亲填写,包括“接纳温暖、拒绝惩罚、鼓励成就和鼓励独立”等多个维度,本研究主要分析“鼓励独立”与“温暖接纳”2个维度。“鼓励独立”共6个项目,如“在很多事情上,我让我的孩子自己作决定”“我鼓励我的孩子要有独立性,不要依赖我”等;“温暖接纳”共7个项目,如“我让我的孩子自己安排他/她的课余时间”“我以温和、亲切的态度和我的孩子说话”等。问卷采用Likert式5级计分,1~5分别代表“完全不符合”到“完全符合”,本研究中“鼓励独立”和“温暖接纳”的内部一致性系数分别为0.82和0.84。

3.研究程序

本研究的主试均为硕士研究生,每名主试在施测前均阅读统一指导语,强调作答的真实性并做出保密承诺,被试填答的时间在30到45分钟之间。学生问卷完成后第一时间全部回收,母亲问卷由学生带回交由母亲填写。本研究使用SPSS软件分析数据。

三、研究结果

1.儿童自我责任感的总体状况和差异分析

对小学中高年级儿童自我责任感的描述性统计结果为:自我责任感的平均分为3.65(SD=0.79)。结果表明,中小学生自我责任感得分呈中等水平,总体是一个积极、正向的状态,但是离理想的道德教育目标还有相当差距。

为了解小学中高年级儿童自我责任感的性别和年级差异,本研究对不同性别儿童的自我责任感进行了独立t检验,对不同年级的小学生自我责任感进行了F检验, 结果发现自我责任感在性别上不存在显著差异(t=-1.59,p>0.05),但在年级上存在差异(F=25.53,p<0.001):三年级的平均分(M)为3.69(SD=0.59),四年级的平均分(M)为3.94(SD=0.65),五年级的平均分(M)为4.16(SD=0.52)。即年级越高,儿童自我责任感水平越高。

2.儿童自我责任感的相关影响因素

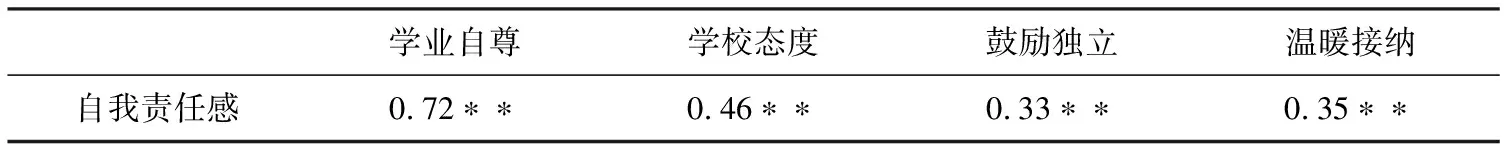

首先采用Pearson积差相关分析各个变量之间的关系。各变量相关矩阵见表1,学业自尊、学校态度、鼓励独立、温暖接纳、社区环境与自我责任感之间均呈显著正相关。本研究中的各个变量之间的相关系数在统计学上有显著意义,适合进一步的分析。

表1 各变量与自我责任感的相关分析

注:**p<0.01

在相关分析的基础上,以自我责任感为因变量,以个人因素和环境因素为自变量,进行回归分析(见表2),结果表明:学业自尊、学校态度、鼓励独立、温暖接纳分别可解释自我责任感水平的52% 、21% 、11% 、12%。

表2 母亲教养方式、儿童学校态度和学业自尊对自我责任感的回归分析

注:***p<0.001

四、结果分析与讨论

1.儿童自我责任感的差异分析

本研究选取的是小学三到五年级(10~12岁)的学生,属于小学中高年级,该阶段是儿童心理和行为发展的敏感期、关键期。结果表明:年级越高,自我责任感水平显著提高。可见,由于儿童年龄的不同,他们的自我责任感水平也不同。责任意识受记忆、理解因素的影响,其发展表现为道德责任判断能力随年龄发展而不断提高。[24]并且,儿童主观能动性的作用与影响也会随着年龄的增长而加大。因而,随着年龄的增长,儿童的社会化也在不断深入,社会技能和道德发展水平在实践活动中不断提高,接受教育和进行自我教育的主动性、自觉性逐渐形成,促使自我责任感逐步提高。

2.个人因素与儿童自我责任感的关系

詹姆斯的自尊理论认为,自尊是一种动力能量,能够激发个体奋发向上,产生更多积极的心理资源,也是人类行为的决定因素之一。[25]一直以来,人们普遍认为高自尊与个体健康的、合乎社会要求的行为有关,而低自尊与非期望的、否定的行为有关。[26]本研究结果证实了学业自尊能够显著正向预测自我责任感的水平:学业自尊越高,自我责任感水平也就越高。学业自尊迫使儿童更加主动地认识自己,理解自我角色责任,调节行为对有关自我发展各方面的责任。[27]对自己学业成就有着积极评价的儿童,相对来说也会对其他方面有较高的自我评价,会认为自己有足够的能力去担负相应的自我责任,[28]并在生活、学习等方面做出更多符合其角色的责任行为,促进自我责任感的进一步发展。

3.家庭、学校与儿童自我责任感的关系

本研究结果表明,母亲的教养方式(鼓励独立、温暖接纳)能够显著预测儿童自我责任感,这和前人的研究结果是一致的。[22]“鼓励独立”和“温暖接纳”都是民主型的教养方式,能够做到让孩子自己做决定,尊重孩子的选择和观点。“鼓励独立”的父母能够把孩子当作独立的个体,有意识地培养他们的生活自理能力和主动用功精神,尊重孩子的要求和意见,也能够对孩子提出恰当的期望和要求;而“温暖接纳”的父母以温和、亲切的态度接纳孩子的想法,与孩子沟通的方式方法正确,频率适当,并且可以做到及时纠正孩子的不良行为,在孩子焦虑不安时给予恰当的安慰和鼓励。这些教养方式下的孩子一般生活自理能力和自主学习能力比较强,基本上可以做到自己的事情自己做,且主动性强,不需要成人时刻提醒,能够安排好自己的各项事宜,为自己的学习、生活等负责,这也进一步促进了自我责任感的发展。

此外,本研究结果还显示,对学校的态度也是影响小学儿童自我责任感的个人因素,对学校的态度越好,自我责任感水平越高。只有当儿童对学校持有积极认可的态度,他们才愿意接受学校的责任感教育。良好的学校态度使儿童更加自觉主动地参与到学校的学习中,发挥其主观能动性,将教育知识内化成自身的道德品质。儿童的学校态度是学校教育的前提,唯有儿童自愿积极主动地参与到学校活动和课程学习中,学校责任感培养工作才能发挥其应有的作用。

五、家庭和学校自我责任感教育的启示

本研究结果表明,儿童自我责任感的形成要关注儿童自身的态度和相关的心理特征,更要注重良好教育的潜移默化。学校、家庭等在满足儿童成长需求和良好品德养成上起着不可替代的重要作用,家庭教育更是学校教育的基础和起点。[29]具体而言,可从以下几方面加以改进:

1.认识自我,保持健康的个体心理状态

个体心理是否健康的一个主要标志就是自我悦纳,即个体能否欣然接受自我。每个人都有优点和不足,重点在于自己如何看待,只有客观、全面、愉快地接纳自己,才能对自己进行积极恰当的自我评价,促进儿童形成自尊心,为自我责任感的发展提供内在动力。

在实践操作中,家长和教师应该共同帮助儿童全面地认识自我,正确合理地对待自己的缺点和优点,意识到“天生我材必有用”,自己是独一无二的。比如在生活、学习中,不要一味批评指责,多跟他们沟通交流,发现他们身上的闪光点并给予表扬,帮助孩子乐观地去认识、接受自己或他人,培养儿童对自己负责的自信心。

2.更新理念,形成良好的家庭教育环境

在当前中国的教育体制下,众多父母更多关注的是孩子的学习成绩,而在很大程度上忽略了孩子自我责任感的培养。[30]

在实践操作中,家庭教育方面要注重更新观念,关注孩子的成长需求,关注孩子综合素养的提升,通过一件件小事去激励孩子。换句话来说,父母既要鼓励子女取得良好的学业成就,也要引导他们承担自我责任,对自己所扮演的角色尽到义务和职责。另外,家长不要事事包办,要试着对孩子“放手”,鼓励孩子自己处理自己的事情,接纳孩子的意见和想法,锻炼他们独立自主的能力。

3.关注教育,构建全方位的儿童成长空间

在新一轮的基础教育课程改革中,很多学校在德育课程上有了重大进展,但也有不少问题在实践过程中凸显出来。最大的问题是对自我责任感教育的忽视,以及授课方式仍以“说教”为主导,忽视了儿童的主体性,不顾儿童的接受能力和身心状态,无法获得预期的教育效果。教育尤其自我责任感的道德教育要以学生为本,充分考虑儿童身心发展的特征,创造恰当条件,拓宽自我责任感教育的空间,来实现学生的全面发展,追求个人和社会和谐进步的、内在自觉的、长期的教育效果。

在实践操作中,学校教育要重视儿童的自我判断、自我思考、自我体验,发挥儿童的主观能动性,改善儿童消极厌学的态度。针对“自我责任感发展”主题进行整体策划,思考学校教育内容,进行整体推进,达成最大的教育效果。在具体实施过程中,也可指导儿童完成某一行为训练,或设计一项活动让儿童去完成。利用实践活动激发儿童兴趣,引导儿童主动参与,并在活动中充分体验。对儿童的评价除了由教师担当评价主体外,还可由学生、小组、家长等共同承担,实施自我评价和他人评价,使评价从单向性转变为交互性。尤其要培养儿童自我评价的能力,这将有助于儿童的自我教育,增强他们的自我责任感。