儿童外侧盘状半月板损伤失稳的影像学征象:双前交叉韧带征

孙晓新 赵志岩 刘昊 柴宏伟 宋敬峰 张岩 梁春雨

华北理工大学附属医院(河北唐山063000)

双前交叉韧带征(double anterior cruciate lig⁃ment sign,DACLS)由Bui-Mansfield等[1]于2006年首先描述并命名,是一种少见的膝关节核磁共振(magnatic resonance imaging,MRI)影像学征象,见于外侧半月板桶柄撕裂人群[1,2]。研究表明:DACLS的发生机制为失稳的外侧半月板组织内移至髁间窝ACL后方,并与前交叉韧带一并成像在MRI矢状位图像上,仿佛有两条交叉韧带影像,因此得名[1,2]。DACLS和双后交叉韧带征分别为外侧半月板和内侧半月板发生桶柄撕裂时的两种影像学特征[2,3],但由于外侧半月板桶柄撕裂的发生率远低于内侧半月板,因此相较后者,有关DACLS的报道更为少见。

外侧盘状半月板(discoid lateral meniscus,DLM)是一种常见的外侧半月板发育畸形。相较正常外侧半月板,由于DLM的形态和结构均存在明显异常,因此DLM常在儿童和青少年阶段损伤并产生明显临床症状。有研究表明,儿童DLM损伤后容易发生失稳并向髁间窝内移位[4]。在前期的研究中,我们也注意到儿童DLM损伤后发生失稳内移的现象[5,6],而且在部分病例中观察到DA⁃CLS的影像学表现。然而,DACLS在儿童DLM损伤中的发生率、相关机制及影响因素如何仍不清楚。为此,我们回顾性分析了一组儿童DLM损伤的病例资料,旨在明确DACLS在评价儿童DLM损伤中的作用。

1 对象与方法

1.1 病例资料

回顾性分析2010年1月至2017年12月间,经关节镜手术治疗的儿童外侧盘状半月板损伤病例57例。病例纳入标准:①患者年龄<18岁;②术前MRI检查影像资料完整;③患者符合半月板损伤手术治疗指证。排除标准:①患侧膝关节手术史;②患侧膝关节合并化脓感染、类风湿关节炎、色素绒毛结节滑膜炎等疾患;③合并膝关节韧带损伤。本组病例采用统一的手术指证:①MRI检查证实为外侧盘状半月板损伤;②患者有外侧半月板损伤临床症状(膝外侧疼痛、肿胀、活动受限、弹响、交锁等),查体有外侧关节间隙压痛和过伸试验、过屈试验、麦氏征等至少一项阳性体征;③经保守治疗1月患者症状无缓解或症状加重。

1.2 影像学检查与评价

所有病例均采用1.5T或3.0 T MR系统常规行矢状面、冠状面及轴面扫描。扫描序列:T1 SE序列:TR值450~650 ms,TE 值 10~16 ms;PD FSE 序列:TR 值2510~3500 ms,TE值13~25 ms;脂肪抑制T2 FSE序列:TR值2510~3500 ms,TE值81~85 ms;所有扫描层厚均为4 mm,层间距0.4 mm,矩阵256×256,视野160 mm。

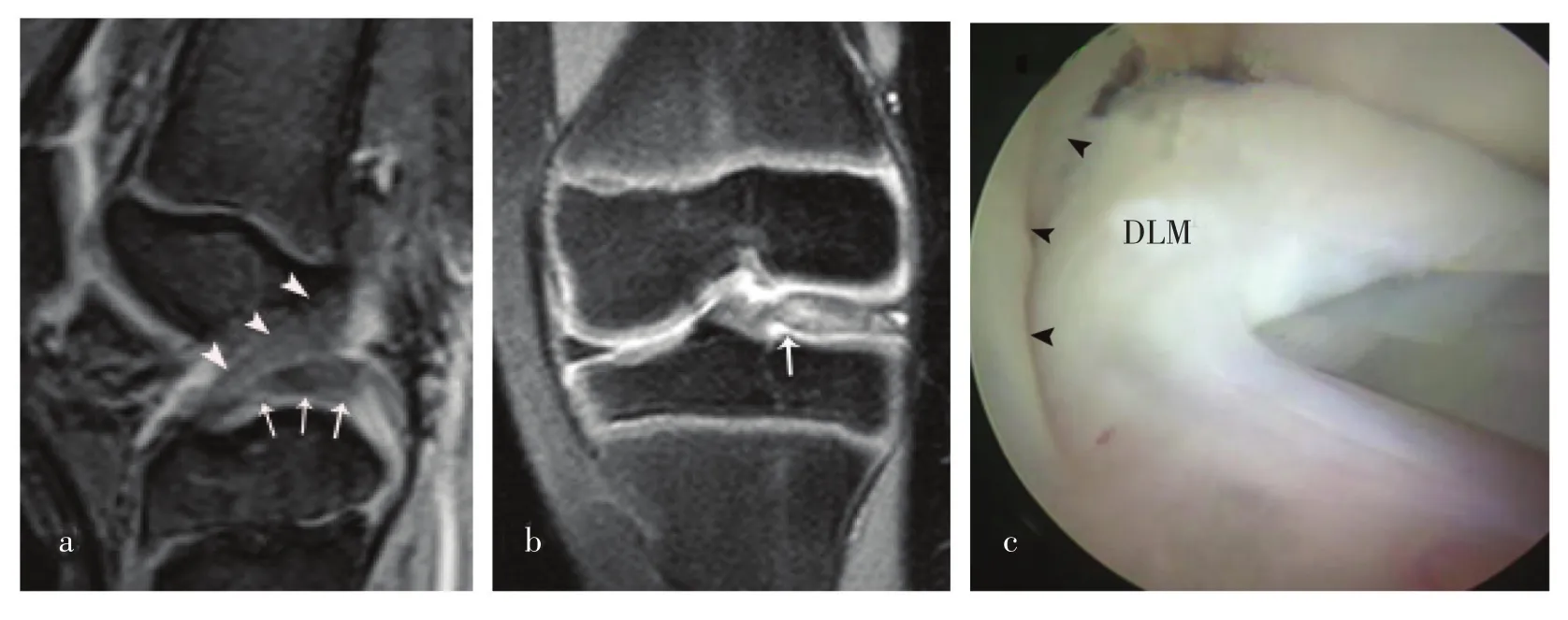

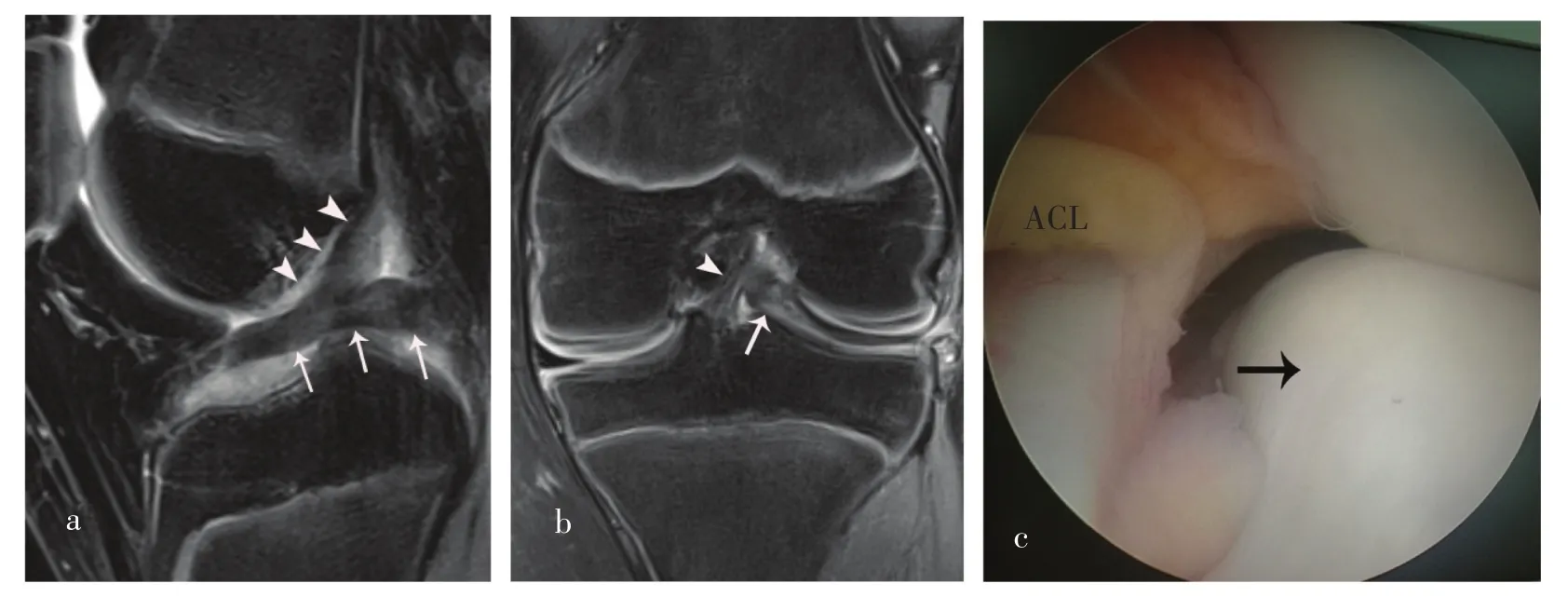

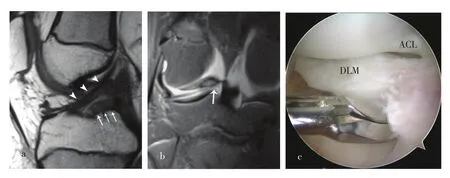

应用PACKS医学影像处理系统进行核磁影像观察及评价,由两名影像医学主任医师(在未告知手术结果的情况下)对所有病例的膝关节MRI影像进行观察、分析,并依据评价标准对所有图像进行分析判定。外侧盘状半月板损伤的MRI分型采用Ahn分型标准[7]:①无移位型;②前中央移位型(见图1);③中央移位型(见图2);④后中央移位型(见图3)。双前交叉韧带征的MRI诊断标准参照Bui-Mansfield等[1]对DACLS的描述和定义:①矢状面:失稳的DLM组织移位至ACL后下方,与前交叉韧带一并成像在MRI矢状位图像上,形似两条ACL影像(见图1a、图2a、图3a)。②冠状面:DLM失稳内移进入髁间窝。(见图1b、图2b、图3b)。

1.3 关节镜检查与评价

手术均由同一专业组实施,术者和一助共同完成DLM分型以及对撕裂类型的评价。采用Watanabe[8]标准对DLM进行分型:①完全型、②不完全型、③Wisbirg韧带型。DLM撕裂类型的判定采用Ahn等[7]提出的标准,即水平裂、边缘裂、水平裂合并边缘裂、后外侧角损伤以及其它。其中边缘裂指发生于半月板关节囊附着缘的纵行撕裂;后外侧角损伤指沿腘肌裂孔周围的退行性撕裂导致的外侧半月板后外侧部分失稳;其它类型指不伴有边缘损伤和移位的DLM中心区的损伤以及因为退行性损伤导致的半月板缺失。

图1 外侧盘状半月板Ahn分型之前中央移位型

图2 外侧盘状半月板Ahn分型之中央移位型

图3 外侧盘状半月板Ahn分型之后中央移位型

1.4 统计学分析

应用SPSS18.0统计软件对所得数据进行统计学处理。采用Bonferroni校正的卡方检验或Fisher确切概率法比较双前交叉韧带征在外侧盘状半月板不同撕裂类型间分布的差异,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 DACLS在不同年龄、性别、病程、外伤史以及DLM分型中的分布

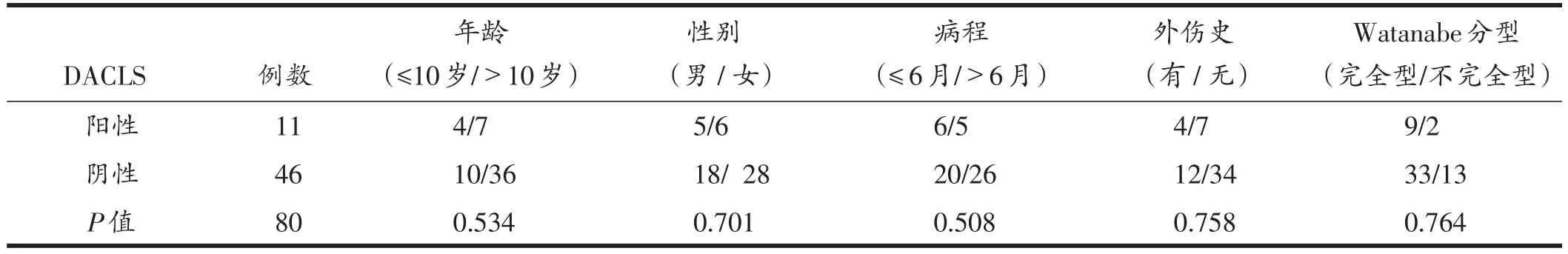

本组患者年龄6~16岁,平均12.54±1.35岁。其中男性23例,女性34例,左膝23例,右膝34例。症状持续时间(病程)40天至2年。依据Watanabe[8]标准,完全型42例,不完全型15例,Wisbirg韧带型为0。57例中11例符合DACLS诊断标准(即DACLS阳性),其发生率为19.3%。卡方检验显示DACLS在不同年龄段、性别、病程、外伤史以及DLMWatanabe分型中的分布差异无统计学意义(见表1)。

表1 DACLS在不同年龄、性别、病程、外伤史以及DLM分型中的分布(例)

2.2 DACLS的临床症状及体征分布

本组患者均有不同程度外侧半月板损伤临床表现,其中外侧关节间隙疼痛50例(87.7%)、活动时膝关节弹响18例(31.6%)、肿胀18例(31.6%),查体主要体征中伸膝活动受限28例(49.1%)、麦氏征(McMurray,Test)阳性24例(42.1%)。DACLS征阳性病例中膝关节弹响、伸膝受限以及麦氏征(+)的发生率明显高于阴性病例(P<0.05)。风险评价显示DACLS阳性与弹响(P=0.029;OR=5.568;95%CI:1.369~22.646)、伸膝受限(P=0.002;OR=15.556;95%CI:1.832~132.109)、麦氏征(P=0.009;OR=9.300;95%CI:1.783~48.499)等临床症状体征的发生有显著关联。DACLS与临床症状及体征的关系见表2。

表2 DACLS的临床症状及体征分布[例(发生率)]

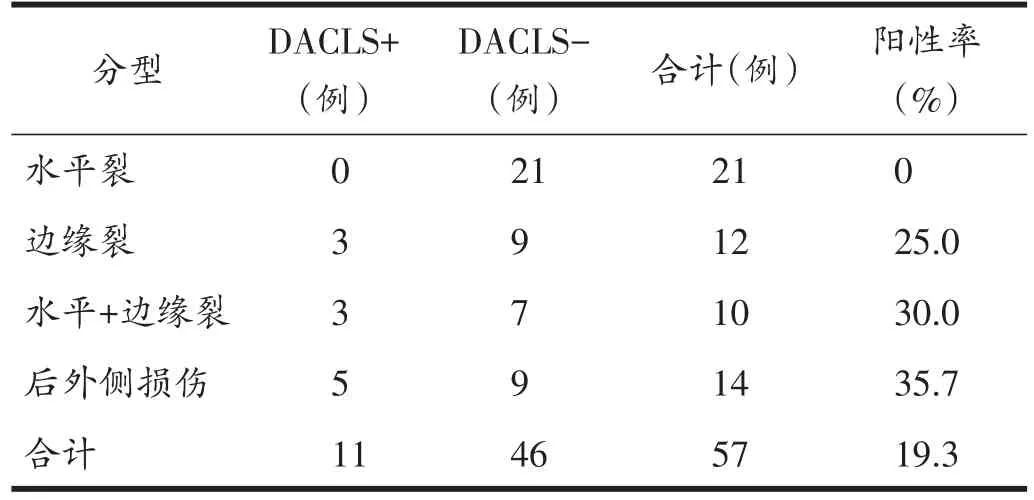

2.3 DACLS在不同撕裂类型中的分布

12例边缘裂中DACLS阳性3例(25.0%)、10例水平裂合并边缘裂中阳性3例(30.0%)、14例后外侧损伤失稳型中阳性5例(35.7%),而21例水平撕裂中无阳性病例。卡方检验显示:DACLS在DLM不同撕裂类型(Ahn标准)中的分布存在显著性差异(χ2=8.430,P=0.038)。DACLS在DLM不同撕裂类型(Ahn标准)中的分布见表3。

表3 DACLS在不同撕裂类型中的分布

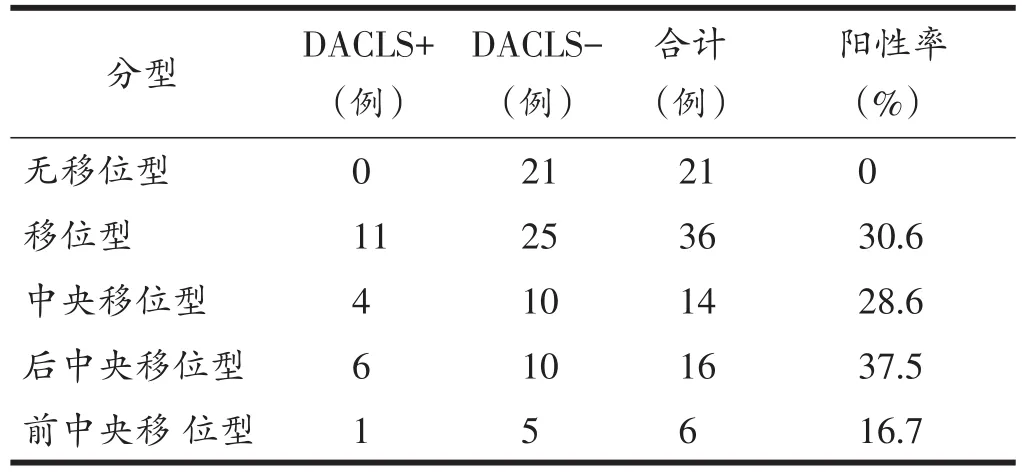

2.4 DACLS在AhnMRI分型中的分布

14例中央移位型中DACLS阳性4例(28.6%);16例后中央移位型中阳性6例(37.5%);6例前中央移位型中阳性1例(16.7%)。移位型中DACLS阳性的发生率为30.6%,而无移位型中无阳性病例,移位型与无移位型比较差异有统计学意义(χ2=6.110,P=0.013)。风险评价显示DACLS与DLM移位有关联(P=0.013;OR=1.440;95%CI:1.159~1.788)。移位型与无移位型比较结果见表4。

表4 DACLS在Ahn MRI分型中的分布

3 讨论

本研究显示:双前交叉韧带征阳性病例均分布于DLM移位型损伤[中央移位型(28.6%)、后中央移位型(37.5%)、前中央移位型(16.7%)]和不稳定撕裂类型[边缘撕裂(25.0%)、水平裂合并边缘裂(30.0%)、后外侧损伤(35.7%)]中,并且其与膝关节弹响、伸直受限以及麦氏征阳性等临床症状、体征存在显著相关性。

Bui-Mansfield和DeWitt[1]证实:与内侧半月板桶柄撕裂移位至PCL前下方并形成双PCL征的机制相似,当外侧半月板桶柄裂移位至ACL后下方时,会在MRI矢状面上ACL后下方呈现条带状低信号,类似有两条ACL影像,故称双前交叉韧带征。与双PCL征提示内侧半月板桶柄撕裂一样,DACLS对外侧半月板桶柄撕裂同样具有特异的诊断价值[2]。尽管除外侧半月板桶柄撕裂外,文献报道其它原因也可引发DACLS[3],但是目前仍未见外侧盘状半月板损伤引发DACLS的报道。研究显示[9-11],儿童DLM损伤后更易失稳,并在MRI冠状面显示DLM内移进入髁间窝的现象。Ahn等[7]提出的DLM损伤MRI分型标准能够更准确地反映DLM损伤与移位的关系。本组采用Ahn分型探讨DA⁃CLS与DLM损伤移位的关系,结果在无移位型中未见DACLS阳性病例,而移位型中DACLS阳性率却高达30.6%,相关分析显示DACLS与DLM移位存在关联(P=0.013;OR=1.440)。手术同样证实:DACLS阳性病例均能在术中探查到移位至髁间窝内的DLM组织,有些病例在ACL后侧探查到移位的DLM组织。可见,DLM损伤引发DACLS与外侧半月板桶柄撕裂引发DACLS的机制相同:即DLM失稳内移至髁间窝ACL后方。但由于DLM更容易损伤失稳[12,13],因此DACLS在DLM损伤中的发生率可能会更高。

通过分析本组DACLS阳性病例的MRI影像,我们注意到:除矢状位上显示DACLS外(图1a、图2a、图3a),在冠状位图像上(图1b、图2b、图3b)均能观察到DLM内移进入髁间窝的影像特征。因此,我们认为双前交叉韧带征与DLM内移进入髁间窝征同为DLM损伤失稳的影像学表现,可将二者视为诊断DLM损伤失稳的姊妹征。

Yoo等[14]证实伸膝活动受限与DLM后角损伤失稳有显著的相关性。Ahn等[7]证明:相较稳定的水平裂,DLM边缘撕裂发生失稳及移位的风险更高,术中需要缝合固定的机会也更大。结合本研究数据:DACLS阳性病例均分布在边缘撕裂、边缘复合型撕裂以及腘肌裂孔周围损伤等3个不稳定撕裂类型中,而相对稳定的分层撕裂中却无DACLS阳性病例。可见,对于DA⁃CLS阳性病例,术中应仔细探查以明确潜在的DLM不稳定撕裂并给予相应处理。

有证据表明,儿童DLM损伤的临床症状与DLM撕裂类型以及失稳与否密切相关。Ahn[15]等的研究显示,存在边缘性损伤的DLM病例中,术前伸膝受限和弹响的发生率更高。他们发现凡术前有弹响、伸膝受限等临床表现的患者,术中均证实存在DLM不稳定撕裂,经针对性切除或缝合治疗后上述症状均消失。麦氏征是诊断半月板损伤及失稳的经典检查,其机理为通过人为屈伸以及旋转挤压膝关节进而引发半月板失稳移位,阳性表现为膝关节疼痛伴弹响。由此可见,上述症状、体征均为DLM损伤失稳的外在表现及证据。本研究也显示:DACLS与膝关节弹响(P=0.029;OR=5.568)、伸直受限(P=0.002;OR=15.556)以及麦氏征阳性(P=0.009;OR=9.300)之间存在显著的相关性。因此笔者认为:相较上述临床症状体征,DACLS可作为评价DLM失稳的重要影像学证据,对术前评价DLM损伤具有一定意义。

本研究仍有一定不足:①研究未考虑身高、体重以及下肢力线等可能因素的影响。②研究未对患者术后功能恢复情况进行随访,因此DACLS与手术方式以及预后的关系仍需在今后的研究中加以关注。

综上所述,双前交叉韧带征见于外侧盘状半月板不稳定撕裂以及移位型损伤病例中,其发生与膝关节弹响、伸直受限以及麦氏征阳性等症状体征以及DLM影像学失稳显著相关,是评价儿童DLM损伤的重要影像学征象。