7例艾滋病合并肺部恶性肿瘤的临床及CT表现分析

刘雪艳,吕圣秀,李春华

(重庆市公共卫生医疗救治中心 400036)

人类感染获得性免疫缺陷病毒(HIV)后,导致机体免疫功能损伤,肿瘤的发病率增加。近年来,随着高效抗反转录病毒疗法的推广,艾滋病患者的HIV病毒载量得以下降,免疫功能得到重建,存活率大大提高,但恶性肿瘤已成为艾滋病死亡的重要原因[1],故艾滋病合并恶性肿瘤的早期诊断至关重要。肺部是艾滋病恶性肿瘤的常见累及部位,目前相关研究较少,本文收集2014年1月至2016年1月本院经临床病理证实的7例艾滋病合并肺部恶性肿瘤患者的临床及CT资料,现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 收集2014年1月至2016年1月本院收治的经当地疾病预防控制中心确诊为HIV感染并经临床病理证实的艾滋病合并肺部恶性肿瘤患者7例,均为男性,年龄46~62岁,中位年龄为55岁。7例患者均行胸部CT平扫及增强扫描。

1.2诊断依据 所有患者均经蛋白印迹法确证实验确证HIV抗体阳性,符合《艾滋病诊疗指南(2011版)》中对艾滋病的诊断标准[2]。恶性肿瘤检测:所有患者均进行病理组织细胞学和(或)免疫组织化学检测证实为肺部恶性肿瘤。

1.3方法 CT检查采用东芝Aquilion 16排螺旋CT机,管电压200 kV,管电流自动感应,患者仰卧位,胸部扫描范围从肺尖至肋膈角平面,常规层厚5 mm,层间距5 mm,螺距为1。CT增强扫描:经肘静脉注入非离子型对比剂碘海醇(300 mgI/mL),剂量1.5~2.0 mL/kg,流速3.0~3.5 mL/s。影像分析:由两位放射科副主任医师对CT图像进行分析,观察并记录肿瘤分布情况,肿瘤形态、大小、密度、强化特点及肿瘤伴发征象。

2 结 果

2.1临床特点 7例艾滋病合并肺部恶性肿瘤患者,咳嗽3例、咳痰2例、咯血1例、发热1例、食欲不振1例、反复腹痛1例、头晕1例,其中6例有吸烟史。确诊肺部恶性肿瘤时CD4+T细胞计数53~450个/微升,平均212个/微升。7例患者均有艾滋病相关性疾病,以口腔念珠菌感染居多。6例患者经肺穿刺活检确诊病理类型,1例患者经痰脱落细胞确诊病理类型。病理组织学类型:鳞癌4例,非霍奇金淋巴瘤(B细胞型)2例,腺癌1例。

表1 7例艾滋病合并肺部恶性肿瘤患者的CT表现

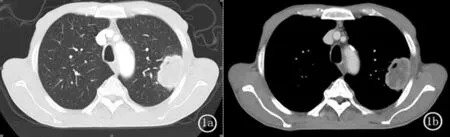

图1 艾滋病合并肺癌(病例3)

注:1a为CT平扫示左肺上叶软组织块影,呈分叶改变,其内可见空泡征;1b为CT增强示病灶呈不均匀强化

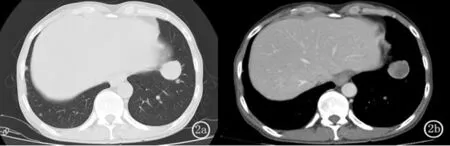

图2 艾滋病合并肺部非霍奇金淋巴瘤(病例6)

注:2a为CT平扫示双肺多发结节影,最大者直径约2.9 cm,边界清晰;2b为CT增强扫描示病灶呈不均匀强化,其内实性部分病变呈轻度强化,其内低密度区未见明显强化

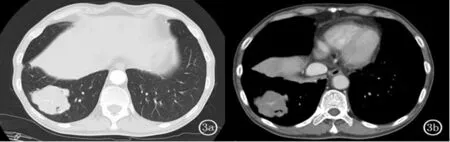

2.27例艾滋病合并肺部恶性肿瘤患者CT表现 CT表现:5例肺癌患者中1例为中央型肺癌,表现为中央型肿块伴支气管截断及阻塞性炎症,呈不均匀强化;4例为周围性肺癌,表现为周围型孤立软组织肿块,呈分叶改变,呈不均匀强化,伴毛刺及胸膜凹陷征1例,伴空泡征1例,伴纵隔、肺门淋巴结肿大3例,伴患侧少量胸腔积液2例,伴肺内及患侧肩胛骨、肱骨转移1例。2例肺部淋巴瘤患者中,1例表现为双肺多发结节,边界清晰,呈不均匀强化,伴肺门淋巴结肿大;1例表现为右肺下叶及右肺门肿块影,右肺下叶病灶呈分叶改变,其内见充气支气管征象,呈均匀强化,伴右肺下叶部分阻塞性肺不张。见表1。图1为艾滋病合并肺癌:患者,男,61岁,因头晕、乏力就诊。既往有肺结核病史,抗结核治疗过程中,左肺上叶病灶进行性增大。经肺穿刺活检证实为鳞癌。图2为艾滋病合并肺部非霍奇金淋巴瘤:患者,男,55岁,因反复腹痛就诊,胸部CT扫描发现双肺结节灶,经肺穿刺活检证实为非霍奇金淋巴瘤。图3为艾滋病合并肺部非霍奇金淋巴瘤:患者,男,62岁,因咳嗽、气促就诊,经肺穿刺活检证实为非霍奇金淋巴瘤。

图3 艾滋病合并肺部非霍奇金淋巴瘤(病例7)

注:3a为右肺下叶软组织块影,呈分叶改变,其内可见充气支气管征;3b为CT增强扫描示病灶呈均匀强化,其内可见血管走形

3 讨 论

艾滋病患者容易并发各种肺部疾病,如肺结核、真菌感染、细菌感染、卡波西肉瘤、淋巴瘤及肺癌等。这些疾病在临床及影像学表现上都有一些相似之处,这对临床的诊疗工作带来一定难度。目前国内外研究对艾滋病的诊断和治疗,主要集中在抗感染和抗病毒方面,对于艾滋病相关性肿瘤不甚重视,若患者在肺部感染基础上合并恶性肿瘤常易被漏诊。艾滋病定义性肿瘤包括卡波西肉瘤、非霍奇金淋巴瘤和宫颈癌;艾滋病非定义性肿瘤包括霍奇金淋巴瘤、肺癌、肛门肿瘤等[3]。

非霍奇金淋巴瘤是艾滋病定义性肿瘤,发病风险约是普通人群的165倍,特别是晚期艾滋病患者发病风险更高[4]。临床表现中无痛性颈部和锁骨上淋巴结进行性肿大者少见,常伴有发热、盗汗、消瘦等B组症状,易与结核中毒症状相混淆。本文2例肺部淋巴瘤患者中,1例患者因咳嗽、气促就诊,无浅表淋巴结肿大;另1例患者因肺外症状腹痛而就诊;故2例患者临床症状均不典型,且2例患者CD4+T细胞计数均小于200个/微升,提示其免疫力水平均低下。艾滋病相关性肺部淋巴瘤主要侵袭肺间质和支气管黏膜下淋巴组织。CT表现以肺内单发或多发结节常见,边缘清晰、光滑,散在分布。单发边缘清楚的结节或肿块常提示此病,以胸膜下多见,其内可见充气支气管征象,肿块较大时会出现坏死和(或)空洞。本文1例患者CT表现为双肺多发小结节,边界光滑清楚,较大者位于左肺下叶胸膜下,密度不均,增强后呈不均匀强化。另1例表现为右肺下叶软组织肿块影,密度均匀,呈分叶改变,其内可见充气支气管征,增强后呈轻度均匀强化,其内可见血管影,与患侧肺门呈不均匀强化的肿块影相连续,伴右肺下叶部分阻塞性不张。部分患者肺内可合并沿肺段或肺叶分布的实变影,可跨叶存在,边界不清;部分患者也可表现为自肺门向外弥漫分布的细小或网状结节,部分可伴纵隔及肺门淋巴结肿大。本文1例患者伴左肺门淋巴结肿大。仅少数患者可只表现为胸腔、心包积液而不伴有肿块型肿瘤[5-7]。2例患者CT表现符合国外研究所报道的常见类型。多发结节型患者需与转移瘤进行鉴别。转移瘤患者通常有原发肿瘤病史,伴骨质破坏等伴发征象。肿块型患者需与肺癌进行鉴别。淋巴瘤患者肿块多呈均匀强化,包绕血管,而肺癌患者肿块多强化不均匀,侵袭周围血管。目前国内对艾滋病相关淋巴瘤的肺部CT影像学表现研究较少,史东立等[8]曾报道肿块型淋巴瘤1例,罗益贤等[9]曾报道结节型淋巴瘤1例,所以艾滋病相关淋巴瘤的肺部CT影像学表现值得进一步去总结其特点,帮助临床诊断。

肺癌虽是艾滋病相关性肿瘤中的非定义性肿瘤,但近年来艾滋病合并肺癌的报道日渐增多[7,9-11]。文献[11]指出艾滋病合并肺癌患者发病年龄一般较非HIV感染者低,以男性多见,患者常有吸烟史,CD4计数与肺癌无确切相关性。本文5例肺癌患者均为男性,年龄46~61岁,中位年龄53.6岁,符合文献[11]报道艾滋病合并肺癌的高发年龄为38~57岁。4例(80%)有长期吸烟史,3例(60%)CD4+T细胞计数大于200个/微升,提示其免疫力水平尚可。本文4例患者以呼吸道症状就诊,症状为咳嗽、咳痰、咯血等,难与一般机会性感染所致肺部临床症状相区分;1例患者首诊为肺外症状(头晕、乏力),故患者临床症状亦不典型。本文肺癌患者病理类型:鳞癌4例、腺癌1例,鳞癌比例较高,与程增辉等[12]报道艾滋病合并肺癌病理类型以腺癌居多不一致,可能与本文样本量小有关。HIV感染者合并肺癌CT表现为肺门旁或外周的肿块或结节,以上叶周围型多见,可能与机会性感染后形成的瘢痕组织有关,中心型肿块则常见于不合并机会性感染的患者[12-13]。本文5例艾滋病合并肺癌患者中,亦以上叶周围型肺癌多见,共3例(60%),下叶周围型肺癌1例。4例周围型肺癌表现为上叶周围型软组织结节、肿块影,均有分叶改变,其中1例伴毛刺及胸膜凹陷征,1例伴空泡征,3例伴纵隔、肺门淋巴结肿大,2例伴患侧少量胸腔积液,1例伴肺内转移及右侧肱骨、肩胛骨转移,增强后均呈不均匀强化。中央型肺癌较少,本文仅1例为中央型肿块,伴阻塞性炎症,增强后呈不均匀强化。由此可见,艾滋病合并肺癌与非HIV感染合并肺癌影像学改变类似。本文1例周围性肺癌患者,既往有肺结核病史,在规律抗结核治疗过程中,左肺上叶出现新增病灶,并呈进行性增大,经肺穿刺活检证实为鳞癌,故艾滋病合并机会性感染患者在正规治疗过程中效果不佳时,不能忽视合并肿瘤的可能性。

综上所述,艾滋病合并肺部恶性肿瘤临床表现不典型,CT检查对诊断及鉴别诊断具有一定帮助,确诊仍需病理学检查。