改良外踝上穿支皮瓣在跟骨术后软组织缺损中的应用

梁文勇,侯书健

跟骨骨折是一种常见的足部损伤,研究表明[1]跗骨骨折中,跟骨骨折占比约为60%,致伤原因大多为运动伤、道路交通伤、高处坠落伤。手术是治疗跟骨骨折的主要手段,但跟骨周围血供情况差,手术操作会进一步损害足跟软组织,易引起局部皮肤感染。目前,虽然跟骨骨折术越来越标准化,但切口感染、皮肤坏死率仍未得到有效控制,对足部功能恢复不利[2-3]。为了减少不良事件发生,临床主张采用清创手术辅助治疗促进切口愈合。腓肠神经营养血管皮瓣修复术是一种传统清创修复术,虽能取得一定效果,但对肢体造成损伤大,且易影响皮瓣远端血液供应[4]。研究发现[5]在腓动脉远端侧肌间隙外踝后方可见明显穿支,且穿支上行与腓动脉远肌间隙穿支下行形成特殊解剖结构,便于对皮瓣修复术进行改良与设计。笔者医院拟定将改良外踝上穿支皮瓣修复术用于跟骨骨折术后皮肤修复中,并纳入40例患者进行研究。

临床资料

1 一般资料

2014年1月—2016年1月济宁市第一人民医院收治40例跟骨骨折术后需行皮瓣修复术的患者,所有患者于骨折后1~2周内行跟骨骨折内固定术,均因切口感染致皮肤坏死,导致术后不愈合。根据手术方式将其分成传统皮瓣修复术组(传统组)、改良外踝后穿支皮瓣修复术组(改良组),各20例。传统组男性11例,女性9例;年龄18~76岁,平均46.9岁;部位:左足12例、右足8例;致伤原因:摔伤5例、道路交通伤12例、运动伤3例;Sanders分型:Ⅱ型14例、Ⅲ型6例。改良组男性12例,女性8例;年龄18~78岁,平均46.7岁;部位:左足15例、右足5例;致伤原因:摔伤8例、道路交通伤8例、运动伤4例;Sanders分型:Ⅱ型13例、Ⅲ型7例。研究方案经笔者医院伦理委员会通过,两组基线资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

2 纳入、排除标准

纳入标准:年龄≥18岁,认知正常、意识清醒;有足部创伤史,经CT、X线证实为足跟骨折,对骨折及皮瓣手术能耐受;符合跟骨骨折术后皮瓣修复指征,即创面经多次换药后仍未愈合,且无法采用非皮瓣覆盖法治愈;患处可见肿胀,且周围组织有瘀斑形成;局部有叩击痛、压痛感;满足皮瓣修复适应证,如可见明显足跟软组织缺损或骨组织外露;骨折前足发育良好;单侧足跟骨折;患者及家属知情同意。

排除标准:陈旧性骨折;Sanders分型Ⅰ型、Ⅳ型;麻醉禁忌;合并心、脑、肺、肝、肾等脏器损伤;先天性足部发育畸形;既往有精神病史、认知障碍史;合并恶性肿瘤;有皮瓣修复禁忌,如周围血管病、动脉硬化、血糖或血压控制欠佳等。

3 手术方法

两组术前均取创面分泌物进行培养,结果显示表皮葡萄球菌7例、阴沟肠杆菌7例、铜绿假单胞菌12例、金黄色葡萄球菌14例。术前、术后根据培养结果选择抗菌药物预防感染。两组均于感染后3~7d清创,将坏死组织清除,待感染得到控制后行皮瓣修复术,均由主任医师主刀手术。

传统组:传统皮瓣修复术,术前采用连续硬膜外麻醉,将硬化创缘切除3~5mm,在保留钢板情况下,不健康骨质并予以刮除。手术医师反复冲洗创面,待做好皮瓣切取准备工作后,取外踝尖后上方约6cm处为皮瓣旋转点,取外踝与腘窝中点连线为轴线,于小腿后方进行皮瓣设计。在皮瓣切开操作中,遵循从近至远原则,游离皮瓣,使其达踝上约6cm处,将皮瓣转移,并覆盖于皮损部位,常规缝合后置引流管。

改良组:改良外踝上穿支皮瓣修复术,术前准备与传统组一致,待创面冲洗后,利用多普勒超声明确穿支部位,并将该处作为旋转点,轴线则取腓股肌腱后缘,在近端进行皮瓣设计。将皮肤、皮下组织依次切开,在多普勒探查下明确外踝后穿支,游离皮瓣,利用血管钳将近端皮支夹闭,对皮瓣血运进行观察,在确定血运正常后切断近端皮支并予以结扎。将皮瓣转移,使皮损区完全被其覆盖,后予以缝合,常规置引流管。

其他处理:跟骨骨折术后创面易有水疱形成,一旦水疱破裂导致细菌滋生,易诱发感染,因此,在皮瓣修复前需进行消毒,预防感染。术后常规抗感染,并采用负压封闭引流防止皮瓣下水肿,于术后24~48h将引流管撤除。皮瓣区域可进行加压包扎,为皮瓣静脉回流创造良好条件,术后给予扩血管药促进皮瓣微循环。

4 观察指标

(1)围手术期指标:分析两组手术时间、出血量、肿胀缓解时间、疼痛缓解时间以及住院时间。(2)跟骨外观:参考张英泽[6]编撰的《临床创伤骨科流行病学》,于治疗后12个月根据皮瓣颜色、皮瓣温度、局部瘢痕、创面愈合四项评估跟骨外观,每项计0~4分,0分表示外观恢复等级为优;1分为良;2分为较好;3分为改善;4分为差,分值越低表明外观形态越好。(3)跟骨功能:利用踝-后足评分系统(AOFAS)[7]分别于治疗前、治疗后6个月予以评估,包括疼痛(0~40分)、功能(0~50分)、行走(0~5分)、最大步行距离(0~5分)、后足运动(0~6分)、足踝稳定性(0~8分)、对线(0~10分)、步态异常(0~8分)、矢状面运动(0~8分),分值越高表明足跟功能越好。(4)观察术后并发症发生率。

5 统计学分析

结 果

1 两组患者围术期指标比较

研究发现,改良组足跟肿胀缓解时间、疼痛缓解时间较传统组明显缩短,差异有统计学意义(P<0.05),组间手术时间、出血量、住院时间比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

2 两组患者治疗后足跟外形评分比较

术后12个月,改良组局部瘢痕、创面愈合评分显著低于传统组,组间比较差异有统计学意义(P<0.05),两组皮瓣颜色、皮瓣温度比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

3 两组患者治疗前、后跟骨功能评分比较

两组治疗前的各项跟骨功能评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组各指标评分均增高,较治疗前有显著差异(P<0.05),其中改良组行走、后足运动、足踝稳定性、对线、步态评分高于传统组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

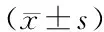

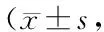

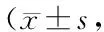

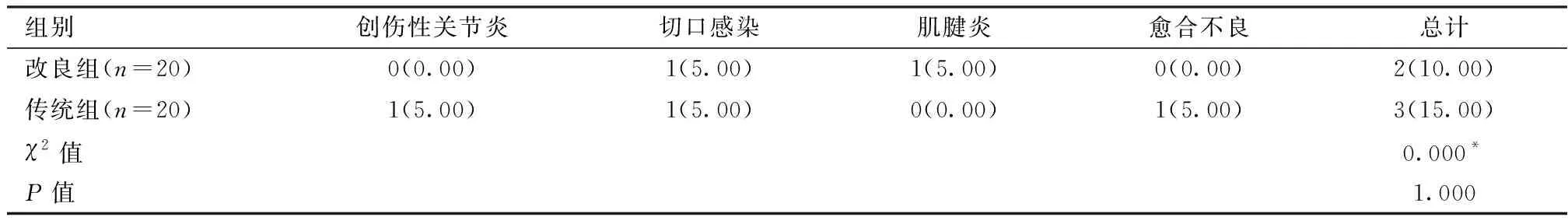

4 两组患者术后并发症发生率比较

改良组有2例患者发生并发症,占10.00%,传统组有3例患者发生并发症,占15.00%。组间并发症发生率比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。所有患者均为轻度症状,未影响手术疗效。

典型病例见图1。

表1 两组患者围手术期指标比较

表2 两组患者术后12个月足跟外形评分比较分)

表3 两组患者治疗前后跟骨功能评分比较分)

与传统组比较:#P<0.05

表4 两组患者术后并发症发生率比较[n(%)]

*采用校正卡方检验

a

b

c

图1 患者男性,44岁,摔倒致足跟骨折。行跟骨骨折内固定术后发现皮下组织坏死,经反复换药后未见好转,且逐渐可见内固定物外露,创面大小4.3cm×5.6cm。根据患者病情采用改良外踝上穿支皮瓣修复术,切取6.8cm×7.2cm皮瓣,手术顺利完成,术后常规抗感染。术后6个月,患者术区恢复良好,踩踏未受明显影响。a. 右跟骨骨折术后2个月,刀口皮肤坏死,钢板外露,不愈合,拟行内固定取出外踝上皮瓣修复术;b.术中内固定取出皮瓣切取;c.术后6个月骨折愈合良好、皮瓣存活良好,经皮瓣修整术后外观

讨 论

跟骨骨折是临床常见的骨折类型,在患者对手术能耐受的情况下,临床主张予以手术治疗,促进跟骨功能恢复[8]。切口愈合不良是跟骨骨折内固定术的一种并发症,临床针对这类患者主要采用多次换药治疗,但必要时需取出钢板,无法确保足跟骨折部位稳定性。近年来,侯训凯等[9]研究发现在创面处于清洁状态时,通过皮瓣修复将其覆盖,能达到保护受损组织的目的,防止皮瓣坏死。目前,皮瓣修复术已得到临床广泛认可,随着医疗技术的发展,皮瓣修复方式也更多样化。

王志斌等[10]认为传统皮瓣修复术具有缝合简单、对主干动脉无损害等优势,但对供区损害较大,且术后可能削弱远端感觉功能。改良外踝上穿支皮瓣修复术是对传统修复术的创新,该术式改变了血管皮瓣旋转点位置,较传统手术下移约3cm,皮瓣下移约5cm,能保证皮瓣血运良好,提高成活率,不会引起足外侧感觉功能障碍。本次研究结果显示改良组采用改良皮瓣修复术后,患者疼痛、肿胀缓解时间较传统组显著缩短。改良皮瓣修复术的皮瓣旋转点与创面、供区均比较接近,切取面积缩小,能改善皮瓣血运,促进血液循环,有利于缓解局部肿胀与疼痛,从而缩短症状缓解时间。潘敬舜和刘生和[11]也认为改良皮瓣修复术能促进术后不适症状的缓解,与本研究结论相似。

皮瓣修复对足跟外形有一定影响,部分患者无法接受术后残留瘢痕,认为瘢痕影响跟骨美观度。本次研究发现改良组采用改良皮瓣修复术后,创面愈合、局部瘢痕评分均低于传统组,提示改良皮瓣修复术可促进创面愈合,减少瘢痕形成。刘伟等[12]研究表明改良皮瓣修复术供区隐蔽,瘢痕较小,且不易被发现,创面易愈合,与本次研究结论基本符合。笔者认为改良皮瓣修复术对供区损害小,仅需切取表层皮瓣,其修复过程对内固定物无影响,且皮瓣软组织颜色、厚度以及质感均与受损处皮肤接近,外观形态较满意。就组间跟骨功能改善效果而言,改良组行走、后足运动、足踝稳定性、对线、步态改善效果均优于传统组,表明改良修复方式能进一步提高跟骨功能。改良皮瓣修复术与受区神经吻合度较好,能实现足外侧感觉的重建,不会削弱感觉功能,能提高后足运动能力与足踝稳定性,从而改善跟骨功能[13-14]。周家顺等[15]研究表明感染程度也是影响皮瓣修复术效果的重要因素,感染程度越重,患者的预后越差,因此,临床医师在术前需对患者感染情况进行评估,采取措施最大限度促进患处恢复。

张树新等[16]认为改良皮瓣修复术对较大分支无损害,且具有血供稳定的特点,此外,该术式还能增强组织瓣抗感染能力,有利于减少并发症发生。但本研究中两组并发症发生率未见显著差异,与既往研究结论存在差异,笔者认为可能与纳入样本量、患者体质、骨折分型等因素相关。

本研究通过比较两种皮瓣修复的效果,证实改良外踝上穿支皮瓣修复具有更多优势,但研究也存在局限,如纳入样本量少,且未分析感染程度与伤口愈合间的关系,未来将扩大样本量进行进一步研究。综上所述,改良外踝上穿支皮瓣修复具有较多优势,如皮瓣设计简单、供区隐蔽,对足跟外形、美观度影响小,能促进术后跟骨功能改善,并发症发生率低,值得临床推广。