刍议抗战时期镇江民族资本家因应时局变化之策

——以张怿伯为例

张若愚

(南京师范大学 社会发展学院,江苏 南京 210097)

张怿伯(1884—1964),字文铨,江苏镇江人,祖籍江苏樊川,出生于书香门第。1904年前后,任北洋海军海琛号巡洋舰正电官,历时八年[1]1。“五四”以后,张怿伯受原配夫人吴淑华及抵制日货运动的影响,于1925年7月成立上海家庭工业社“镇江无敌牌分厂”并担任工厂负责人,开始涉水民族产业。其后经营规模扩大,设备更新,生产蚊香与蛤油,1931年成立“无敌牌镇江工厂股份两合公司”,张怿伯正式完成从军政人员向民族资本家的身份嬗变与转型。

检视学界研究,对镇江民族资本家研究尚显薄弱,其中个案研究主要集中于严惠宇、陆小波等典型代表人物,且未作深入、透彻之分析。对张怿伯的研究以其在辛亥革命中的地位作用与其所撰的《镇江沦陷记》为中心,并未考察其在战时应局势所变而作因应之策及其产业在战时生产运营实态。因此,笔者基于《镇江沦陷记》,重点考察张怿伯面临国土沦丧、产业危亡时所作因应之策,并与战时其他镇江民族资本家因应之策作横向对比研究,厘清其个人与工厂在战时沦陷区内的生存现状,管窥其在抗战时期与日伪斗争的心路历程,以求教于方家。

一、 抗战爆发前后镇江民族资本家之生存实态

江苏镇江位于长江与京杭大运河交汇处,宋元以来商贸发达。1858年第二次鸦片战争之后,清政府与英国签订《中英天津条约》,将镇江列为通商口岸之一,得以正式开埠。进入南京国民政府时期,镇江成为江苏省会,商业渐趋繁荣。在此背景之下,镇江地区涌现出多位民族资本家,成为该地商业的中流砥柱。

在南京国民政府统治的前十年中,镇江民族资本家把握住这来之不易的黄金时期,借天时地利发展各自产业,取得一定的成绩,成为推动镇江商贸发达的有生力量,镇江近代史上赫赫有名的“镇江三老”(以下简称“三老”)——陆小波、严惠宇、冷御秋(冷遹)更是其中典范。一时之间,镇江自来水厂、高资茶场、三益蚕种场、镇江中国国货公司等产业先后由三人创设,并担任董事长、常务董事、总经理等要职,就此可以勾勒出当时镇江民族资本家生存的缩影与图景。

1937年“七·七”事变爆发,全面抗战打响。8月,陆小波、严惠宇、冷御秋三位民族资本家作出因应,在镇江南门外都天庙都天菩萨像前顶香燃烛,郑重宣誓,以表坚决抗日、坚持民族气节的忠贞之志[2]。淞沪战役结束后上海沦陷,数百里外的镇江亦唇亡齿寒岌岌可危,各民族资本家值此生死之际采取不同因应之策——或迁居他处,或留镇守厂。时任镇江商会主席的陆小波作为镇江民族资本家之核心,在形势日益紧张之时仍不断鼓舞民众抗日士气,呼吁各界购买救国公债,减缓政府财政压力,并指令新镇江轮和普济轮运送难民过江,成为战前镇江民族资本家之楷模。受时局影响,11月23日,陆小波乘轮船离开镇江前往泰州,后又辗转前往上海租界避难,并继续从事抗日活动。冷御秋身兼民族资本家与国民政府要员的双重身份,在秋冬之际随政府西迁至武汉进行抗日。“三老”中另一人严惠宇因其人脉、产业大多在上海,加之上海租界的中立地位为其产业运营提供庇佑,故于镇江沦陷前夕率家眷及蚕种场部分技术人员赴沪避难。除去上述三人,镇江城内其余民族资本家如赵棣华、李韧哉等亦选择离镇避难,或返回老家,或随国民政府西迁,或前往上海租界,留镇守厂者只有无敌牌镇江工厂总经理张怿伯与镇江大照电气公司经理郭志诚等寥寥数位,而坚持抗日并与产业共存亡者,唯有张怿伯一人。

12月8日镇江沦陷,侵华日军“沿途用手榴弹及燃烧弹乱掷,镇江中学和许多民房完全付之一炬,同时,西门外及城内南门大街一带,也被纵火焚烧”[3],民族企业大多毁于战火或被日军征用,损失颇多。“全市存煤共约5万吨,全被日寇掠夺;各糖行和冰糖厂、货栈的存糖,均被日寇烧毁;几家主要轮局所有轮船客驳百艘以上损失殆尽,致轮业完全解体;几个大型工业企业,如面粉厂、电厂、水厂全都为日寇无偿霸占。”[4]面对如此惨状,张怿伯毅然作出坚守厂舍之因应,表现出视死如归的凛然心态。

二、 抗战初期张怿伯之因应

1937年夏,正值张怿伯产业——无敌牌镇江工厂股份两合公司运转良好、广开销路、形势一片明朗之时,日本侵略者先后发动“七·七”事变与淞沪战役,进攻方向直指中华民国首都南京,毗邻南京的江苏省会镇江亦危在旦夕。11月12日,上海沦陷,镇江形势危急。面对如此境况,公司不得不遣散人员,而张怿伯为维护苦心经营多年的工厂,决定亲留镇江守厂,并支持子女前往重庆等大后方地区[1]2。不同于陆小波、严惠宇、冷御秋等镇江大多数民族资本家的避敌迁居之因应,在气焰嚣张跋扈、倒行逆施犯下滔天罪行的日本侵略者面前,张怿伯并未退缩,作出因应:“战祸来临,厂中需人留守,留守时期,必有危险,当时余早打定主意,绝不离镇他往,因此(事)责任重大,余惟自负其责,庶较心安理得耳。”[5]58

作出留镇守厂之因应后,鉴于日趋紧迫的形势,一方面为防止经营多年的生产机密被日本侵略者攫取利用,另一方面为保存工厂核心材料以便形势缓和后复工生产,张怿伯对工厂重要物件及账目文册等进行搬迁转移。“雇一民船,将公司账册文卷件,装运兴化。”[5]58加之淞沪战役打响后代理公司业务往来的江苏银行“通知停止用款,来源不继”[5]59,工厂难以维持生产与销售。因此出于对厂内员工安全与生存的考虑,张怿伯决定将他们分两批进行疏散转移,“员工总人数,本有三十余人,经两度遣散后,只留七八人矣”[5]59。

完成工厂物资与员工的转移疏散之后,张怿伯对厂舍进行加固与改造,以防日军的攻击与侵扰。“余即将厂中非必要门,分别加以堵塞,关于防空防火诸设备,一一布置就绪,静待危险之来临。”[5]59一切准备就绪后,张怿伯“夫妇相依为命,共度患难……夫妇临时移居本厂职员寄宿舍,晚去投宿,早晨归家”[5]59,伉俪情深以御日寇。

可以对“三老”在抗战初期之因应作一比较:陆小波返回故地泰州,创办泰州一美酱园,严拒日方人员大井弘的派人拉拢[6],继续从事抗日救亡运动;严惠宇因在沪产业大东烟厂毁于战火,只得在公共租界内另租厂房复工生产,并接济租界内镇江籍难民;冷御秋在武汉与黄炎培、江问渔组织成立江苏省失业青年救济委员会并为实际负责人[7]。无论是资金实力、产业规模抑或是社会地位,彼时张怿伯无法与他们同日而语。但在镇江沦陷之际,张怿伯却决定留镇守厂做好准备应付日军。仅从个人取舍与民族气节而论,张怿伯无愧于三人,成为战时初期镇江民族资本家群体中的领军人物。

1937年11月26、27日,镇江在沦陷前夕已“叠遭轰炸,居民迁徙更多,已成十室九空,地方渐无秩序,陷入恐怖状态矣”[5]59。此时镇江街头一片凄惨景象,家家门户紧闭,只有一些伤兵滞留于火车站的站台上与城墙边的驳船里。28日,张怿伯经过新西门桥时,见桥口船上伤兵惨状,于心不忍,“将伤者由众扶持,就桥堍烧饼摊旁坐下……携去开水、炒米、酱小菜等……购得稻草一束,铺在路旁檐下,指挥仆役,搀扶他们几位,躺在草上”[8]4。眼见素昧平生的受伤战士,张怿伯即便自身已难保但仍心系骨肉同胞施以关爱,更加凸显其亲善仁慈的品格。

12月8日,镇江陷落,日军入城。在军官的指挥下,日军有组织地、彻底地搜查了市内的每一户人家[9]113,张怿伯的工厂亦未幸免。只见日本士兵敲开工厂大门,“洋铁罐叮当作响……两兵将余夫妇衣袋中之角票搜去……敌兵亦由大门蜂拥而入,七手八脚,到处乱翻……一时室内大乱,空气紧张,全然陷入恐怖环境之中”[5]60。日军士兵不仅掳去工厂内值钱之物,并派兵驻扎,“各兵三五成群,此进彼出,川流不息……厂中及余家,驻扎队名‘安达’之骑兵队二百多人……是时周围皆兵,我们处兵巢之中”[5]60-61。张怿伯夫妇及留厂员工身陷危境之中,“沦陷以后,已成恐怖世界,性命难保,朝不保夕,洵致举动失常者有之”[5]63。

因镇江沦陷时值冬日,天气严寒,驻扎在厂内的日军士兵利用木柴点火取暖,火光熊熊,终日不熄,给工厂带来火灾隐患。“敌军……乃有遗火,烧着木柱,延烧及于屋顶,适为邻人所见,招呼本厂中人,共同救熄。”[5]65日军士兵只顾烧柴取暖,“一阵谈笑之后,相率走开,遗火无人过问,以致延烧房屋者,比比皆是”[5]66。所幸每次均发现及时,未造成工厂的严重损失,但对张怿伯夫妇等守厂者造成心灵上难以愈合的创伤记忆,更深化其对日本侵略者的愤恨之情。

1938年元旦,张怿伯“在苦难中度过”[8]74,战火的硝烟让他忘却了本是新年的节日。不同的是,在上海租界中的严惠宇、泰州旧居里的陆小波和武汉大后方中的冷御秋等虽均处战争的大环境之中,但与已经沦陷的镇江相比,三人各自的居所相对安全,甚至能依稀感受到新年的氛围。张怿伯身处沦陷之地,只有“敌军兴高采烈举行庆祝,唱歌呐喊,欢声雷动”[8]75,不禁感慨:“可怜此时民众,国破家亡,水深火热,方哭吊之不暇,还要强颜为欢,来替敌人庆祝新年,其苦可想。”[8]75张怿伯为骨肉同胞悲恸,为生死存亡之际的国家民族担忧,日方的庆祝活动更加突出抗战初期沦陷之地的悲惨凄凉,亦牢铸张怿伯内心所想——记录敌行以激励国人抗日斗志。

经历了大约八十天的艰辛守厂,在此期间生活困苦、进退维谷,张怿伯于1938年农历新年之时作出重要因应——离开工厂,撤退至故乡苏北,继续坚持抗日。“未沦陷前,曾储存少数米面,但兵到之日,即被搜去。此后宿舍食粮,无一定来源,东挪西凑……柴薪亦极困难……所过之日,全然朝不保暮……两个多月难日,好容易一天一天挨过,真觉度日如年。”[5]66加之与张怿伯夫妇共同留守工厂的杭妈、刘春波等员工“与江北消息隔绝,念家不已,亟思回家一看……不能再行强留”[5]67。因此,在1938年2月(农历正月初八)局势稍微稳定之时,张怿伯在安顿好工厂诸项后续事宜后决定北撤,“长发如囚,衣鞋破敝,形同乞丐”[5]67,乘难民船渡江前往江北,返回老家江苏樊川。

从镇江沦陷到翌年新年后北撤,张怿伯在此期间目睹日军入侵镇江并进占工厂,对平民百姓进行糟蹋破坏,造成巨额损失,内心亦深受创伤与冲击,从反向激励其萌生用纸笔记录日军暴行并广为流传的念头,并在北撤后即付诸行动。

三、 张怿伯于敌军密网下记录日军暴行

1937年12月13日,中华民国首都南京沦陷,日军开始了六周之久的南京大屠杀,此时留镇守厂的张怿伯亦有耳闻。日军骇人听闻的暴行,激发了张怿伯心中满腔的怒火,民族大义于此升华,加之守厂期间,张怿伯“身历、目睹、耳闻日军残酷之暴行,不可枚举”[8]1,其工厂亦受战火及日军破坏,损失惨重。为点燃民众抗日斗志,张怿伯“特取所知日人暴行五十六件,分劫掠、奸淫、烧杀伤害诸端,撰成沦陷记,尽欲激励国人杀敌卫国之志”[8]1,将此书命名为《镇江沦陷记》。有感于日军在南京所犯暴行世人较多知晓而在镇江暴行“殊不亚南京,但消息传布于外者却甚少”[8]77-78的现状,张怿伯有意用《镇江沦陷记》证明,日军在镇江的暴行与声名狼藉的南京大屠杀同出一辙[9]116。张怿伯不仅出于将工厂损失记录在案的目的,更发自肺腑地将国家存亡系于心头,与其早年以海军军官身份参加辛亥革命系一脉相承,成为镇江民族资本家中践行抗日御侮的擎旗者。此亦与以乐善好施而闻名的“三老”等民族资本家形成鲜明对比——“三老”的善举的确不容忽视与否定,但其于战争年代各自选择离镇避敌且仅以救济为主的善举,与张怿伯在家乡沦陷之时选择留守并与产业及民众共存亡的因应之策相较似乎显得苍白无力。张怿伯用文字对日军在镇江犯下的罪行加以控诉并自费印刷广传以凝聚民心的因应,似比“三老”救济难民等善举更为危险。“南京之惨,以外人多为报道,世所共知;而镇江之痛,惟赖怿伯此书而已矣。怿伯此记,于日人暴行之外,并及国府备战之荒怠,败兵之凄惨。而伪会之组织,汉奸之嘴脸,亦有揭露,实敌蹄下之众生相。”[8]2

1938年新年伊始,张怿伯“偕余妻逃亡江北,抵兴化后,即将在镇江沦陷期间目击身受耳闻各情形,写成此记”[8]1。日军暴行罄竹难书,张怿伯以实际行动予以记录,以纸与笔为武器,唤醒民众抗敌御侮,成为其回乡避敌后之首要因应。

《镇江沦陷记》的内容不仅不局囿于张怿伯留镇守厂八十天间的所见所闻所感,更有其回乡后厂内的动态。“其有事情发生在余离镇之后者,则系由厂中人员把地方消息,用暗语通讯法随时向我报告。”[8]1灵活机智的张怿伯利用工厂员工来往频繁的便利条件,通过口传消息或“将采访新闻或调查故事密码,藏置衣裳夹裹中,随身带去”[8]1等办法突破日军布设之严密森严的禁网,及时获取厂内消息,想尽办法更加全面细致记录日军暴行与镇江沦陷后的民众生存实态及紊乱的社会秩序,更好达到动员全民抗日之重要效能。在收集齐全资料后,张怿伯便着手动笔书写《镇江沦陷记》一书,“所列举之日寇暴行事实,共计有五十六件。其中属于本公司自身及公司人员各家所遭遇的,达二十一件”[8]78。

1938年4月底,怀揣着“足使后方民众所知趋避”[8]59与“以真确事实作宣传资料,最足增加抗敌情绪”[8]59的期许与希冀,张怿伯顺利完成《镇江沦陷记》的撰写工作。该书内容翔实,且在成书时间上早于《魏特琳日记》《拉贝日记》等反映南京大屠杀中日军暴行的历史著作,在抗战初期不可多得。它不仅是一本抗战纪实作品,而且是一部重要的抗战文献,具有重要的历史文献价值[10]。

在刊印方面,《镇江沦陷记》同样经历了一波三折,困难与危险并存。在书成之后,张怿伯准备进行刊印,此时他仍寄希望于退至重庆的国民政府,意欲借助政府力量,发挥其个人所不具备的整合与动员民众之效用。可惜事与愿违,“原稿本先寄重庆,拟在彼处付印,但不果行”[8]1。借助政府失败后,张怿伯虽感无奈与失望,但未放弃,几经曲折后终于找到兴化的一家印刷厂自费刊印。“此小册子,系由作者付印,并非书坊出版。”[8]2考虑到战时局势动荡,为了各方安全起见,张怿伯机警的头脑再度灵光一现,决定以“×××”代替其真名,并隐去印刷厂名称。

从1938年8月开始,张怿伯在该印刷厂“第一次印一千本,九月第二次印一千本,十一月第三次印二千本”[8]1,总计四千本的印刷量,“并将大美晚报所载美国莫龙纳着南京屠城记之译文,附刊于后,以广宣传”[8]2。在穷尽自己半生之力的工厂陷于敌手后,张怿伯已经遭遇物质与精神的双重困局,但他仍不惜耗费时间、精力与资金撰写、印刷《镇江沦陷记》,“将个人经历,忠实报道于社会,以求增强抗战意识,激发敌忾同仇”[8]2。张怿伯以唤醒民众、凝聚民心共同抗日的良苦用心着实可见,自我牺牲奉献的精神亦成为镇江民族资本家的表率。

《镇江沦陷记》印刷完毕后,如何在日本的严密管控下传送至各地民众手中以达鼓舞、激励、动员的效果及增强民族凝聚力与向心力的目的,张怿伯费尽心思。因此前长期从事商务工作并熟悉邮电业务,张怿伯想到了“商务传单”的办法[1]123。先是登报广告,再则刊印传单,“按照邮政商务传单办法,分寄各地邮政局、所散发,号召人来索取”[8]3。此时张怿伯寓居樊川,书在兴化印成,并用“一桂轩”的假名“与索书群众联系,以避耳目”[8]3,多重的谋略保证即便书被日方查获亦难以暴露真实身份等信息,反衬出张怿伯在危险之中无所畏惧的坚定信念与机智敏捷的灵活头脑。

书本一经传播,立即引起广泛的社会反响,一时之间索书单纷至沓来。因此张怿伯又进行了第二、第三次印刷,并将与前次印刷相隔时期中的所见所闻之日军暴行补充进去。但受时局影响,“拟继续添印间,樊川旋为来自高邮方面之敌寇占据,本人又逃难到东台”[8]3-4。因此,张怿伯采用“登报及散传单办法号召人来索书”[8]4的因应之策,“大体仅能以苏北为限”[8]4。兼施亲友代送的方式流传于上海等地,远至广西、云南、贵州、四川、湖南等省,“重要城市,索书纷多,只要是敌寇未到地方,传单即能发生效力”[8]4。为扩大书本影响范围,更好发挥其作用,张怿伯又一次寻求重庆国民政府的帮助,欲使其书在战时首都得以流传。但重庆市图书杂志审查委员会“认为书中所载,军队撤退时之秩序紊乱,及置伤兵于不顾等情形,不仅贻笑友邦,且予敌人以宣传机会”[8]5,要求删除有关内容。张怿伯为保证内容的真实性与完整性,不愿接受政府意见,因此最终未能在重庆刊印发行。

值得注意的是,刊印广传《镇江沦陷记》的过程并非一帆风顺,其中也经历了一段险情波折:“有寄成都金陵女子大学一册,在汉口,又有姚家桥一册,在镇江,均被敌检查扣留。”[8]2日方翻阅该书后异常愤怒,决定彻查来源,“他们对镇江所有的印刷厂的铅字油墨进行搜查核验,同时派人对来往镇江的邮件进行了长达数月的秘密监视”[1]124。紧要关头,张怿伯凭借与敌人斗争的丰富经验再度改变因应,及时终止了第四次印刷计划,同时隐匿了“一桂轩”的化名,并通知印刷厂做好准备,用自己的智慧与随机应变能力成功避开日方的严查,保护印刷厂不受牵连躲过一劫。张怿伯的勇气与责任感值得今人与后人敬仰与怀念[11]。

四、 张怿伯在抗战后期改变因应之策

在撰写、印发《镇江沦陷记》揭露日军暴行、建构文化抗战后,张怿伯在兴化、樊川、泰州、东台等地“辗转迁避,江北已难觅得干净土。综计四年三个月间,转迁不下八九次之多”[5]72。镇江沦陷之初因战事毁坏和占领政权所带来之不利影响以“宣抚班”的到来而日渐消弭[9]116,局势随着汪伪政府的成立而趋于稳定。在经历数次死里逃生之后,见局势稍稳,出于自身利益的诉求,张怿伯于1942年3月起身返回镇江,准备复工以维持生计。

早在1938年8月,为恢复沦陷后镇江城内之经济,日方迫切需要资本雄厚的商人来操作和进行商品贸易[9]131,意欲施行经济统制,从中剥削获利。因此,日本宪兵队便对镇江商业进行统计,“敌宪兵队召集镇江各业代表谈话,凡五百元以上资本的各商店,所有进出货及营业数目须按日报告,每星期每月并各要总报告一次”[8]85。张怿伯的无敌牌工厂亦在征收名单之中,“二十七八年,初有敌衣粮厂之合办开工,继有宣抚班之通告接收,其间更有数次,敌方要来合作”[5]72,但皆以负责人不在为由推宕。与之形成明显反差的是镇江大照电气厂经理郭志诚,同为民族资本家的郭氏在镇江沦陷之际亦选择留厂,并在“不知所措、仿徨徘徊之中”[12]257度过时日。郭氏虽在沦陷之初有收容救济难民之行为,“至1938年3月止共收容难民男妇女子有二千余人”[12]257-258,但经不住日方的软硬兼施,最终“于1938年5月应允日方要他出任伪职的要求”[12]258,6月出任镇江“自治会”第二任会长。走马上任后“颁布伪布告,征收田亩、房屋、落地、屠宰、筵席、旅馆、戏院等捐,尚有其他苛细杂捐,敲骨吸髓,怨声载道”[8]80,8月任新成立的“丹徒县公署”县长一职。郭氏所为,亦被张怿伯记录载入《镇江沦陷记》之中,字里行间可见其唾弃与不屑,用文字记其事使其遗臭万年。

张怿伯撤离镇江后,工厂祸不单行,一则不仅遭受日方屡次征收之苦,二则因值守人员趁时局之乱监守自盗造成损失。故1939年春,“另由江北派旧职员马、刘二人来镇担任看厂之责……直至我于三十一年三月回厂为止”[5]71。张怿伯深谙沦陷区内工厂运营的困难与艰辛,但出于生计考量,更为抵制日本经济殖民并以实业救国为重任,他毅然决定复工生产。在此期间,张怿伯经常受日方的骚扰或明抢暗夺,遭受诸多磨难。

张怿伯一面维持工厂生产,另一面再次拿起纸与笔于1943年2月写成《守厂记》,成为继《镇江沦陷记》之后又一反映日军暴行之力作。与《镇江沦陷记》不同,《守厂记》记载了张怿伯倾注其半生心血的无敌牌镇江工厂被日军侵占并蒙受莫大损失之经过,宣泄其心中的怒火与愤懑之情。

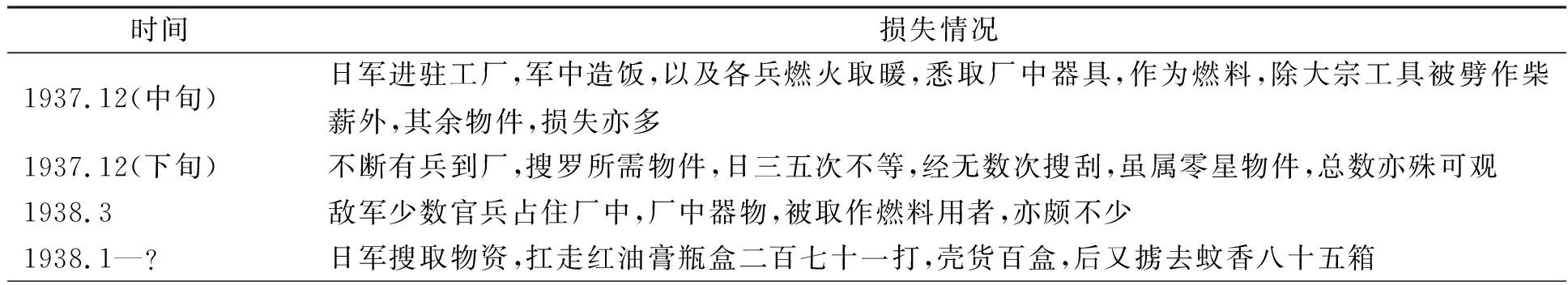

《守厂记》共分十节,除最后一节“守厂八年最后一件事”为抗战胜利后补充,前九节均于1943年2月完稿,全书充分展现了张怿伯自身的无畏精神及誓与日寇血战到底的民族气节。回厂后,张怿伯对厂内物件、产品损失进行盘点清算,具体如表1所示:

表1 张怿伯之工厂及其产品、器物损失表

续表

检视表格不难发现,从抗战爆发镇江沦陷前夕至1942年张怿伯返回镇江工厂恢复生产为止,工厂或遭日方直接抢夺、损毁财物,或因日军入侵社会紊乱间接导致工厂及其产品器物受各方人员掠夺,共计11次损失。对张怿伯而言,此次浩劫可谓毁灭性打击,致其工厂元气大伤。在扼腕兴嗟之余,张怿伯将工厂损失载入《守厂记》以广流传,泄愤的同时亦可昭彰其对日本侵略者的不屈与抗争。

同一时期,陆小波在上海租界内深居简出,只偶尔与老友相聚砥砺民族气节坚持抗日;严惠宇忙于在沪产业并勉强维持生产运转,每况愈下,并在租界内主持南通学院校务及创办云起楼收藏古玩字画免遭日人破坏掠夺;冷御秋在重庆国民参政会中任职,为抗日斗争与战时建设建言献策。三位镇江民族资本家的因应之策均为抗战御敌积蓄力量,并坚守抗日信念与决心,但影响范围有限。张怿伯身处沦陷之地,一面要维持工厂生产,另一面要与日方斡旋博弈,且难以保障自身安全,复又撰写《守厂记》记录日军罪行。从个人取舍与民族大义的角度审视几位镇江民族资本家之因应,张怿伯显然要比“三老”承受更多压力。

在抗战行将胜利的1945年,日方依然没有放弃拉拢张怿伯占用其工厂的想法,意图征收工厂用来制造酒精以备军用。“几番几次,到厂相度地势,丈量各部,由驻伪县府联络部及酒精厂日人,先后来厂要求我们迁让,经过五次交涉,均经拒绝不允。”[5]73伪第一区署软硬兼施,均遭张怿伯严词拒绝。张怿伯出于民族国家大义,不忍沦陷后力保至今的工厂落入敌手,对前来交涉的日本人说:“要我签订契约,作为允诺,绝对不能承认。如果你们用强力来占厂,我是老百姓,无法抵抗,只好听你们。”[13]并做好防备工作,“把存厂贵重物料抢搬出来,后门加杠上锁,准备应付意外”[5]74。幸值当时已是8月12日,日本败局已定,此事亦顺利过去。

在近代中国历史剧变之际,张怿伯积极投身革命,深刻揭露日军在镇江的暴行,又以兴办实业之举服务于乡里,实在难能可贵[14]。张怿伯辗转于镇江、樊川、东台等地,不断改变自身因应之策:初期守厂,中期撰写、刊印、广传《镇江沦陷记》,后期回厂复工并书《守厂记》,奉民族气节为圭皋,嗤汉奸及其伪政府之颟顸愚昧,在日方威逼利诱下不为所动,始终不屈服于日本侵略者及其伪政权,成为抗战时期镇江民族资本家的典型代表与象征,其民族正义感跃然于前,栩栩如生。

管窥张怿伯在抗战时期所作因应之策,与镇江其他民族资本家之因应横向比较,可以发现张怿伯比更加有名的陆小波、严惠宇、冷御秋三人在抗战时期承担更加重要的历史使命,并产生更加广泛的影响力,且与投降日本并利用傀儡职位鱼肉百姓、剥削民众的郭志诚形成强烈对比。无论是自费撰写印刷《镇江沦陷记》与《守厂记》两本书刊,抑或是抗战初期的坚守厂舍与抗战后期的返厂复工及与日方斡旋斗争,都可见张怿伯在战时动荡局势中的艰难处境。从守厂到撰写《镇江沦陷记》并刊印广传,虽未得到重庆国民政府的支持与认可,但亦凭借自身智慧与机警头脑躲过日方稽查。通过隐去姓名及暗语传递信息等方式,既可保证自身与骨肉同胞之安全,又可建构文化抗战,彰显其对同胞的亲爱之意与抗敌御侮决心。作为中国民族资产阶级,张怿伯在抗战时期的因应之策体现革命性的本质特征,“在受外资打击、军阀压迫感觉痛苦时要革命,赞成反帝国主义反军阀的革命运动”[15],而其本人也是“反帝反封建反官僚资本主义革命统一战线中的一份子”[16]。在此基础上应时局变动作因应之策,以《镇江沦陷记》与《守厂记》拯救民族国家危亡,并在抗战后期艰难维持工厂的生产运营,成为抗战时期镇江民族资本家之典范。