解构主义视野下《无事生非》《仲夏夜之梦》的飞白及其翻译

唐 斌

(武汉大学 外国语言文学学院, 湖北 武汉 430072)

1985年解构主义的代表人物雅克·德里达(Jacques Derrida)在《通天塔之旅》(DesToursdeBabel)一文中集中给出了其对翻译、译者的分析和思考,可称作是解构主义翻译观的滥觞。解构主义翻译观在我国引起了广泛关注。如,庄驰原对国内解构主义翻译观作了较为全面的概括,为回顾解构主义翻译观在我国的发展提供了很好的参考[1]。综合来说,我国学界对解构主义翻译观的研究大致可以分为推介阶段、论争阶段、反思阶段和多元探索阶段。

1995年,蒋骁华以《解构主义翻译观探析》一文率先展开对解构主义翻译观的讨论[2]。此后,刘军平(1997)[3]、郭建中(1999)撰文继续讨论、推介解构主义。新世纪伊始,解构主义翻译观受到了我国部分学者的质疑和否定。蔡新乐(2001)、唐述宗(2004)均以犀利、鲜明的态度批判了解构主义翻译观,这对译学研究和翻译实践有害无利。与此同时,部分学者如王宁(2004)依旧肯定解构主义在翻译界的积极影响。在第三阶段中,一些学者引发了“接受或反对解构主义翻译观”的争论,开始从对理论的探讨过渡到对实践操作的思考。2002年,吕俊在《翻译学应从解构主义那里学些什么——对九十年代中期以来我国译学研究的反思》中反思了解构主义于翻译学发展的意义。他借用解构主义,提出翻译应该学习解构主义开放、多元的思维方式[4]。

2006年,谢华杰在《从解构主义视角看林译〈黑奴吁天录〉》一文中提出,开放的文本颠覆了传统译论中原文和作者至上的观点,因此应重新考量原文和译文、作者和译者的主次关系,译者的主体性应得到提高[5]。此后陆续出现的高璐夷(2008)、于婷(2011)、金敬红(2012)[6]、陈晓文(2014)、郭燕青(2016)均将解构主义翻译观与具体的文本翻译结合,试图解构原文与译文的尊卑、主次关系。这些文章实质上强调了译者的主体性,旨在促成翻译观的转变。

2004年,文军、王雅娟在《〈白鲸〉译本的解构主义解析》一文中从解构主义视角对翻译实践进行了比较研究[7]。作者认为,在解构主义视角下,文本有着多重意义,借此声明创译的合理性。2007年,阮红梅、孟超分析了成语在不同语境中实现最佳翻译的策略,认为一味寻求对等并不能取得很好的效果,他们认为“创造性叛逆”和适当的异化更能满足交流需求[8]。此后学者纷纷结合具体文本,如《螽斯》等,提出以创造性翻译来对应文本的不确定性。此外,解构主义翻译观也引起学者对“异化”这一翻译策略的再解读,如孙雪琴对《国富论》的研究。

综上所述,解构主义翻译观在翻译实践中的应用体现在两方面:一,促成实践指导观的转变,强调译者的主体性,为译者争取更大空间;二,为创造性叛逆正名,鼓励异化的翻译策略。

可以看出,虽然理论探讨是解构主义翻译观的重头戏,但近年来不乏将解构主义应用于翻译实践的尝试。在对翻译实践的探讨过程中,作者容易将解构主义翻译观简单化,将其当作“译者主体性、译者创造性”的代名词,或将解构主义理论探讨与翻译文本研读分离开来,这使得解构理论的指导性过于空泛。解构主义翻译观扎根于解构主义哲学观,因此,搁置德里达就哲学层面对翻译问题所作的思考,借“解构主义翻译观”名号翻新译学旧话题的做法是站不住脚的。在用解构主义哲学观来研究翻译话题时,须兼顾其哲学根基和译学意义,才能使解构主义翻译观不流于形式。

一、 飞白介绍

“Malapropism”一词源于18世纪英国风俗喜剧作家理查德·布林斯利·谢里丹(Richard Brinsley Sheridan)创作的《情人》(TheRivals)中的一个喜剧角色,该角色名为Mrs. Malaprop。Mrs. Malaprop富有但无知,又爱炫耀显摆。她常在日常对话中刻意使用高级词汇来附庸风雅,但多次误用发音类似、意义迥异的词语,以致弄巧成拙,闹出笑话[9]。后来人们在“Malaprop”后面加上后缀“-ism”,将其演变成专门的修辞手法。

著名语言学家霍克特(Charles Hockett)认为:“Malapropism是发生在发音相似的词语间的荒谬误用,尤见于说话人试图使用比他(她)平常用语更高级或更专业的词汇,这种误用会破坏说话人的意图。说话人无意识地误用词语时,会使(词语意义的)不协调显得更加突出。”[10]

据此得知,“malapropism”的特点有:误用、说话人无心之失、正确的词汇与误用的词汇发音相似、能营造舞台(文本)笑点。

Bergen Evan和Cornelia Evans在《美国英语当代用法词典》(AdictionaryofContemporaryAmericanUsage)一书中较为详细地指出了飞白这一修辞手法的修辞效果:“Malapropism不仅是简单的口误,更是说话者浅薄无知的表现,malapropism多发生在受教育水平不高,但爱卖弄文采、贪慕虚荣的角色对话中。作者运用不规则的言语对话来塑造卖丑逗乐的人物形象,同时营造出滑稽可笑的文本(舞台)效果。”[11]

国内亦有类似的修辞手法。陈望道先生在《修辞学发凡》里介绍了一种名为“飞白”的修辞法:“(作者)故意运用白字,便是飞白。”[12]较早接触到“malapropism”的一批国内学者主张可以将“malapropism”译作飞白[13]。笔者将沿袭这一译名。

莎士比亚擅于运用修辞手法,丰富的修辞手法是译者翻译莎士比亚戏剧的难点和挑战,飞白便是其中之一[14]。英文中“Malapropism”又称“Dogberryism”,Dogberry为莎士比亚《无事生非》(又译《捕风捉影》)中的守卫一角,是频繁使用飞白的典型例子。《仲夏夜之梦》中的裁缝Bottom、《温莎的风流娘们儿》中的Nell Quickly也常用这一手法[15]。例如,在《无事生非》中:

“Dogberry: One word, sir. Our watch, sir, have indeed comprehended two auspicious persons…[16]109

清楚了飞白的概念之后,结合上下文,读者很容易看出例句中有两处飞白,分别是comprehend/apprehend与auspicious/suspicious。在文本中,说话人原本想要表达的词汇通常是缺席的、隐身的,但这并不影响读者对文本的理解。事实上,听众总能理解说话人真正想表达的意思即“What is interesting is the fact that in all these cases the hearer has no trouble understanding the speaker in the way speaker intends”[17]。

二、 解构主义视角下的飞白

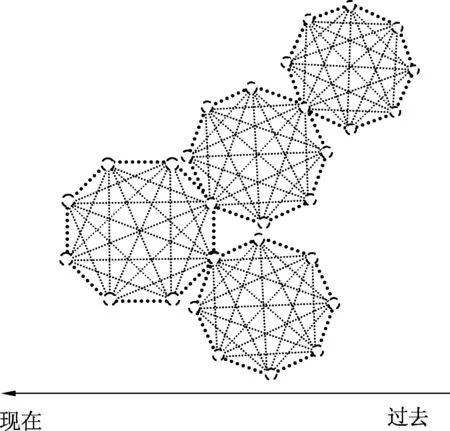

解构主义学者们认为意义是不确定的、开放的,并给出系列概念来表述其观点,笔者尝试将德里达提出的踪迹、延异和差异的嬉戏概念可视化。见图1。

图1 踪迹、延异和差异的嬉戏可视化示意图

如图1,内部的浅色虚线是踪迹,编织、记录差异,踪迹构建起语言内差异的关系。外层虚线上的圆圈可以理解成“差异的嬉戏”形成的意义,即所指(同时也是能指)。语言的指意功能依靠缺席的能指完成。指意是留白的过程。通过排除不在场的其他能指(所指),即通过“不是什么”来确定“是什么”。词汇的意义边界是模糊的,意义在与其他词汇概念的比较、排斥中被大致确定。虚线断开的线段留下的空白是间隔,“间隔构建、区分自身的动态过程便是时间上的延迟(temporization)和空间上的停滞(spacing)”[18],这两者即“延异”。开放的虚线暗示延异随时都可能发生。外层虚线囊括形成了一个词汇项,也可以放大成一个语言系统,外围的虚线暗示无论是一个词汇项还是一个语言系统,它的边界都不是确定的。从左至右为现在、过去的时间跨度,关系从过去开始累积,通过重复推进到现在。现在的能指需要从过去确定的关系内寻找对应的所指,稳定的重复使得现在、过去能形成对应关系。

(一) 文字游戏:语言自身差异的嬉戏

语言是差异嬉戏的结果。文字游戏体现语言自我指示(self-reference)的特点,尤能表现对语言本身差异的嬉戏。文字游戏嬉戏的是语言、意义和词汇本身[19]15。飞白就是这样的一个案例:

Bottom: Nay, you must name his name, and half his face must be seen through the lion’s neck, and he himself must speak through, saying thus or to the same defect[注]Bottom’s blunder for “effect”。: “Ladies”, or…[20]

“Defect”代替“effect”是语言自身差异的嬉戏,“defect”是在场的符号,是图示中虚线圆圈内部的留白。不同的是,飞白中在场的符号实际上正是要否定、排除的意义。真正的意义需要沿着周围发散的虚线去寻找。虚线引出无穷的路径,如何找到真正的意义?上下文的背景早已限定,形成飞白的一对词组往往发音相似但意义相去甚远甚至截然相反,因此上下文、发音、意义三者为译者在茫茫“词”海中定位并找到作者真正想用的词语提供了线索。

(二) 幽默效果的产生:偏离惯性

词汇项里各分项的价值(意义)通过与更宽泛范围(其他词汇项、上级词汇项)里的互动关系显现。在飞白里,互动关系是发音、意义方面的特征。互动关系要么暗示过去的因素,要么提示将来的可能性,实际上趋前也是基于对过去的共识,是在过去这一路径上滑动保持的惯性。对未完成的意义来说,它并不是完全不可知的。读者可以根据过去的踪迹保持同一方向的向前惯性,进而到达将来。过去的踪迹是群体对某一件事已达成的共识。在共识的推动下,群体会产生前趋的惯性,即习惯以共识、常识来理解事物。而偏离惯性轨道,就会带来陌生感和新奇感。但偏离不能是无限度的,发音相似但意义不同实际上限定了偏离的程度。

与确定一个多义词的确切意义不同,飞白是从另外一个角度来证明“文本之外无它物”的。读者(观众)在听到“auspicious”一词时,无需过多思索便能反应过来:这人说错话了,不是“auspicious”,应该是“suspicious”,进而会马上爆发出笑声。从观众(读者)的反应可以看出,“two( )persons”留下的空格实际上早已被填满,说话人给出的词汇与观众已有的心理预期相悖。这里的心理预期来自于上下文编织成的语境。上下文给了读者理解语义的惯性,读者依靠这一惯性确定选词。惯性隐身于文本中,一旦遇到阻碍便会激起反应。

(三) 发音与词义:找寻真相的踪迹

发生飞白的人物设定通常是文化水平不高的小丑角色,由于他们本身对词语的了解并不确切,往往胡抓来一个发言大致相似的词汇代替真正要用的词语。如“Dogberry: It shall be suffigance”[16]。

Soto是一位翻译莎士比亚作品的西班牙语译者。在谈到“suffigance”这处飞白翻译时,他给出如下表述:原文“suffigance”一词在英语字典中并不存在,类似的词语有古法语“suffisant”,“suffisant”更早可以追溯到拉丁语“sufficere”,由前缀“sub-”和动词词缀“faceré”(make,do)组成。Dogberry用/g/代替/s/,使其发音更像法语单词[21]。由此可倒推分析“suffigance”形成的原因:Dogberry为了说话更“洋气”,胡乱用/g/代替/s/,拼凑出一个没有意义的单词。从该案例中可知,发音既是误会产生的起点,又是消解误会、重现真相的切入口。

飞白共涉及了三类意义:字面意义(即错误指示的意义),正确指向的意义(说话人真正想表达的词汇意义),文本限定的、潜伏的意义。在飞白的背景下,判定一个词汇是否为正确指向的意义,就是看该词汇是否拥有与文本潜伏意义重叠的一层意义,且词汇的发音与误用的词汇是否相似。

搜索满足这两个条件的词汇就是衡量、比较差异的过程,也就是德里达所说的“差异的嬉戏”,沿着“差异的嬉戏”找寻真正的意义就是寻找踪迹的过程。

通过“不是什么”确定“是什么”,正确的指向是从错误的指向中得到的留白。所以说,一对飞白中正确的指向既是读者通过排除错误指向的意义,同时又可借助错误指向的意义得到。作者真正想表达的意义往往与字面意义相去甚远甚至完全相反,如“auspicious”与“suspicious”这一对词汇,当译者(读者)意识到某词与文本潜在的意义不符,便会自觉地排除该词及与该词相近的意义,有意从对立面去寻找符合文本意义的词汇,在发音相似这条同时进行、平行的线索的帮助下,就能顺利追踪到说话人原本打算用的词汇。

三、 解构主义视野下的飞白翻译

解构主义认为意义是模糊的、开放的、不确定的,但这不代表意义是始终变化、完全不可捕捉的。恰恰相反,德里达提出“意义是稳定的重复”,否定了意义不可知论。基于这一语言观衍生出的翻译观,并不是毫无标准、模糊混乱的,而是关乎语言层面的翻译。德里达提出“确切的翻译”概念,暗示翻译有好坏之分。

解构主义学者们认为翻译能瓦解传统形而上学对意义确定性的维护[19]14。意义是语言的产物,不是先验的存在,这就意味着翻译要穿透一门语言所有表层的、抽象的呈现形式,找到类似本雅明笔下的“纯语言”。因此,翻译不是简单地将一个概念从源语言中剥离,尔后复制、搬运到目标语言中的一个过程。文本的翻译不仅仅是一种词义的传递,更主要的是语境的重构,为译语提供一个完整环境以重新与其他词语发生联系。

笔者选取了《无事生非》《仲夏夜之梦》这两本飞白出现频率较高的莎士比亚作品,参考的分别是朱生豪译本、方平译本以及辜正坤主编的译本(解村译《无事生非》、邵雪萍译《仲夏夜之梦》)。总结三组译本后,笔者发现处理飞白最常用的手法是自动还原说话人真正想用的词汇(自动还原飞白)和添加注释,下面将分别讨论。

(一) 重建语境

Sexton: …You must call forth the watch that are their accusers.

Dogberry:Yea, marry, that’s the eftest[注]Some sort of invention for “easiest” or “deftest”。way.[16]135

司事:巡官老爷,您这样审问是审问不出什么结果来的。您必须叫那控诉他们的巡丁上来问话。

道格培里:对,对,这是最迅速的方法。[22]68

“Eftest”是说话人临时捏造出来的词,可能是“effective”和“fastest”的结合。原文这里出现的飞白在朱生豪的译文中被抹去,他的译文用“最迅速”修正了原文出现的错误。朱译文选择保全信息,抹去了幽默效果,这说明译者将传达信息置于转换幽默效果之上。哈佛大学莎士比亚翻译家Baranczak谈到飞白时有另一种表述:“…who sacrifices his comic effects for the sake of literal faithfulness does not only kill Shakespeare′s jokes; he also kills Shakespeare himself.”[23](……为了字面上的忠实而牺牲喜剧效果,译者不仅抹杀了莎士比亚的幽默,也谋杀了莎士比亚本人)。在解构主义的观点下,“翻译是发现文本的潜在的意义,其隐含意义、边缘意义要引起人们的注意”[24]。飞白的修辞效果便是作者安插在文本内的潜在意义,通过可笑的言语失误塑造小丑形象,使得读者(观众)发笑,营造出幽默的文本(舞台)效果。这里飞白的幽默效果虽是隐含的,但却是作者刻意设计要达到的目的。如何发现文本的潜在意义?如何转换隐含意义和边缘意义?这就要求从上下文语境入手。翻译是一个语境化、再语境化的过程[19]25。在原文本提供的语境下理解原文,可以发现隐含意义;重新整合新信息,构建新语境,尽量切合原文本取得的效果,是解构主义提倡的翻译观。

自动还原飞白反映出译者没有完全理解作者计划在原文构建的语境,也没有在译文中构建新语境的意识。未完全理解原文会导致飞白背后的隐含意义被忽略,删除飞白的同时也会导致作者有意营造的幽默效果及其塑造的丑角形象不复存在,只剩下平淡的信息传递,进而导致译文失去了原文的感染力。

翻译不仅需要了解一个概念在不同语言系统的差异,还需要了解特定语言系统内部的差异[19]14。如上文提到的“suffigance”一例,作者通过英语与法语、拉丁语的差异嬉戏编织踪迹,读者可循着踪迹了解两端差异的嬉戏。中译本也可由此获得启发——在了解内部差异的情况下重建语境。

Dogberry: One word, sir. Our watch, sir, have indeed comprehended[注]For “apprehend”。two auspicious[注]For “suspicious”。persons…[16]109

杜勃雷(抢上一步):还有一句话,老爷,咱们查夜的,老爷,当真抓住了两个来路不灵、形迹可喜的家伙,咱们想趁今天早晨在您老爷面前把他们审问一下。[25]61

在这里,译者将“comprehended”(正确指向应为“apprehended”)处的飞白自动还原,将“auspicious”(真正的指向应是“suspicious”)译作“来路不灵、形迹可喜”,在稳定的重复的基础上进行了差异的嬉戏,读者(观众)很快反应过来说话人真正要表达的是“来路不明”和“形迹可疑”。这一处理方式将飞白置于汉语这一特殊语境中,通过改动汉语中常用的成语搭配来制造差异和阻碍,同时这些差异的踪迹可以帮助读者领会滑稽之意。这是根据汉语语言内部的差异和特点构建新的踪迹,在译入语中再次语境化飞白。

(二) 经济原则

翻译时刻在与延异、不确定性打交道。好的翻译通过比较源语言的内部差异、目标语言的内部差异以及源语言和目标语言之间的差异,进而找到最确切的表述。根据德里达的表述,确切的翻译就是好的翻译,确切即最正确、最合适、最切题、最充分、最清晰直接、最意义明确、最地道[26]。

德里达认为“好的”翻译应遵循“经济原则”。经济原则包含两方面,即质的原则和量的原则[27]178。

质的原则是指以最合适、最确切的方式,将原文最贴切的意义转换至目的语文本中[26];量的原则指的是在量上与原文对等,没有任何释义、解释、明晰化、分析等[27]179。德里达随后补充道,量不是指可数的符号数量 ,而是指意义单位的数量。经济原则就像“量体裁衣”,精打细算、手艺高超的裁缝会剪裁面积最合适的布料,不会留下过多的余料,也不会因为裁剪的布料过少而导致“衣不蔽体”。

给飞白加注是翻译飞白常用的方法。注释说明译者注意到了字面意义之外的含义或效果,并认为其值得引起读者的注意。在2016年最新出版的《无事生非》和《仲夏夜之梦》中,飞白的翻译均统一附上注释。方平在翻译过程中也添加了注释解释,如《无事生非》中:

Dogberry: Are you good man and true?

Verges: Yea, or else it were pity but they should suffer salvation[注]A blunder for “damnation”。, body and soul.[16]89

方平译本:

杜勃雷:你们都是规规矩矩的好人吗?

孚其司:对了,要不然,他们的肉体、灵魂,一辈子也休想下得了地狱[注]应说“一辈子也上不了天堂”或“永世也不得超生”等。杜勃雷跟孚其司这一对警官,说话常缠夹不清,甚至把意思弄反了。译文在这些地方加了重点,以便于读者从反面或侧面去领会它的本意。,那才糟糕呢。[25]

解村译本:

道博雷:你们都是老老实实的好人吗?

胡杰士:是呀,不然的话,他们在死后,灵魂和肉体可是要往生极乐[注]译者附注:往生极乐,胡杰士指“下地狱”。道博雷与胡杰士二人说话颠三倒四,掺杂不清,喜欢乱用大词和成语。的,那可就惨啦。[28]

德里达认为,“注释既显示出翻译的重要性,又暗示着翻译的失败”[26]。一方面,注释留下了译者的痕迹,凸显了译者的主体性;另一方面,“注释是结构的分裂”[27]179,且与“经济原则”相冲突。“同音异义字或同音异形异义字没法做到字字对应的翻译,译者要么选择遵守经济原则,放弃原文营造的多重效果;要么打破经济原则,添加词汇解释(注释)。”[26]

直观地看,注释打破了量的原则,但译者这么做往往是为了最大程度地传达原文飞白取得的效果,也就是为了保全质的原则。以德里达的经济原则来看,注释处于两难的境地。

将注释作为辅助手段翻译飞白,使得量大于质,违背了翻译的经济原则。但在翻译实践中,质与量极难达到理想的平衡状态。事实上,这两种原则经常互相冲突[29]。要想消除这一困境,达成经济原则,我们可以回到德里达提出的“语境化、再语境化”的观点。添加注释正是译文正文语境构建不成功时采取的弥补措施,重建语境是消除结构上的分裂、确切地翻译飞白的关键。

在解构主义看来,意义是不确定的,在场与不在场、概念与现象、中心与边缘不是对立的,不是非此即彼的[30]。飞白这种语言游戏恰好可以佐证上述观点。但是,“多元化、流变、模糊”[31]的翻译原则并不意味着德里达否定翻译,事实上,德里达提出的“稳定的重复”说明,意义不是绝对变化、始终不可认识的,而“确切的翻译”也是对“不可译”论断的妥协。从《通天塔之旅》到《何为“确切”的翻译?》的研究转向,能破除“解构主义翻译观走向虚无”的论断,为解构主义翻译观指导翻译实践提供更具体可行的切入点。