儿童陈旧性肱骨外髁骨折两种内固定方法疗效比较

汪 奇,刘秋亮,史龙彦,张琰斌,耿培硕,王鹏亮

郑州大学第一附属医院小儿外科 郑州 450052

肱骨外髁骨折是最常见的肱骨远端骺板骨折,常见于5~12岁儿童[1],占儿童肘关节骨折的17%[2],仅次于肱骨髁上骨折,因其属于关节内骨折,初诊时误诊漏诊以及治疗不当,常会造成骨折端不愈合或畸形愈合形成陈旧性骨折,导致患儿肘关节功能受限及外观损害。治疗方法主要包括克氏针、可吸收螺钉、空心钉内固定等[3]。现将郑州大学第一附属医院收治的31例患儿治疗及预后随访情况报道如下。

1 临床资料

1.1一般资料郑州大学第一附属医院2010年1月至2016年1月收治的儿童陈旧性肱骨外髁骨折31例,其中男14例,女17例。左侧18例,右侧13例。手术年龄3~10(5.8±2.0)岁。受伤至手术时间26~124(69.4±26.9) d。根据内固定方法将患儿分成空心钉组15例和克氏针组16例, 2组患儿在性别、年龄、患侧、受伤至手术时间及骨折类型上差异无统计学意义(P>0.05),详见表1。

1.2手术方法及术后处理采用静脉复合麻醉联合臂丛神经阻滞麻醉。患儿取仰卧位,上肢屈肘外展,常规消毒铺巾,驱血,上止血带。取肘关节外侧入路,逐层分离皮肤、皮下组织,钝性分离肱桡肌,仔细寻找、辨认骨折端,适当切开外髁所附着关节囊,充分显露肱骨小头关节面以便观察复位情况。清理骨折端骨痂及关节腔纤维组织,使其成为新鲜创面,并注意避免损伤骨骺。克氏针组适当松解影响复位黏连部位,布巾钳夹持骨折块进行复位,复位满意后维持复位位置,依次穿入2~3枚克氏针呈扇形固定。若断端之间的空隙较大或远端骨片较小, 则需植入骨痂或自体骨块再行固定。被动活动患儿肘关节且C臂下透视见固定牢固,剪短针尾,折弯留置皮内。空心钉组采用螺钉固定,在直视下将骨折端复位后先用2根1.5 mm克氏针进行临时固定,C形臂再次透视以明确复位效果,再使用1~2根直径约3.5 mm适当长度的空心钉自骨折块向内上方(方向尽量垂直于骨折线)加压固定骨折端,避免螺钉穿过骺板,最后将临时固定克氏针拔除,关节腔内留置引流条一根,止血并依次缝合关节囊、肌膜、皮下组织及皮肤,屈肘90°中立位长臂石膏后托固定。术后3 d 2组均拍摄肘关节正、侧位X线片,抗生素应用48 h,伤口间断换药,鼓励患儿活动患侧手指,保持患肢抬高,1周出院。

表1 2组患儿一般资料比较

1.3随访及疗效评价出院后间断至门诊复查,4~6周拆除石膏后佩戴支具进行肘关节主动屈伸及旋转活动。复诊时拍摄肘关节正侧位X线片,评价骨折愈合情况,同时进行体格检查了解患儿关节活动度。骨折达到临床愈合标准则将克氏针拔出并指导患儿康复锻炼,若患儿自行锻炼效果不佳则入院行持续被动运动(continuous passive motion,CPM)辅助功能锻炼,定期随访。末次随访时根据Dhillon评分系统标准[4]对患儿肘关节功能进行评估。

1.4统计学处理采用SPSS 22.0对数据进行处理,两组间一般资料及肘关节功能优良率的比较采用两独立样本t检验或Fisher确切概率法,检验水准α=0.05。

1.5结果31例患儿术后骨折端均愈合,随访时间2~4 (2.9±0.6) a,切口均为一期愈合。术后

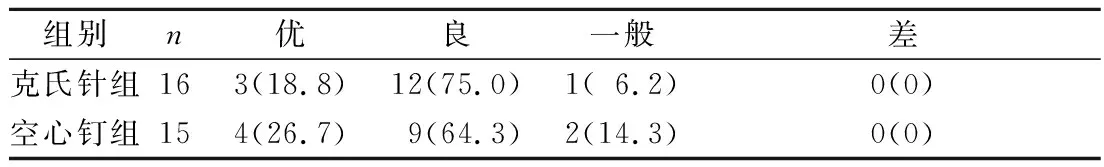

6~12(8.5±1.6)周,X线片显示31例骨折均达到临床愈合,无肘外翻或肘内翻畸形,无骺板早闭及尺神经症状。空心钉组患者术中出血量为(19.53±4.36) mL,克氏针组为(19.94±6.44) mL,2组间差异无统计学意义(t=0.203,P=0.840)。空心钉组患者手术时间为(85.87±12.44) min,高于克氏针组[(76.94±11.82) min](t=2.049,P=0.049 6)。末次随访时按Dhillon评分系统标准评估患儿肘关节功能,结果见表2。空心钉组优良率为86.7%, 克氏针组为93.8%, 2组间差异无统计学意义(P=0.600)。

表2 末次随访时肘关节功能评定 例(%)

2 讨论

陈旧性肱骨外髁骨折手术治疗有不同的固定方式。Shabir等[5]采用克氏针交叉固定取得了较好的疗效;李谋林等[6]报道了12例采用可吸收螺钉固定取得满意的效果,他们认为可吸收螺钉固定可避免二次手术,固定坚实且对骺板无明显损伤;易新成等[7]采用1枚空心钉加2枚克氏针治疗11例患儿,术后复查结果显示维持复位满意、固定稳定且无明显并发症。采用空心螺钉固定使用者较少,吴泉州等[8]报道采用空心螺钉固定取得良好效果。克氏针固定有操作简便、经济、抗旋转、抗侧方移位、骨折愈合后容易拔出且不易损伤骺板等优点,但其固定可能不够稳定;而空心螺钉固定更牢固,加压能促进骨折愈合,骨折块不易旋转、移位及成角,但有损伤骺板导致生长紊乱的风险。本研究中采用两种固定方式的患儿术后骨折端均愈合,其中9例外髁处有凸起,5例有鱼尾样畸形,3例患儿出现骨坏死,2例患儿有肘外翻,无尺神经受损症状。此外,Chan等[9]对75例克氏针固定儿童肱骨外髁骨折效果进行了回顾性分析,他们发现克氏针针尾留在皮外和皮下包埋相比,感染发生率差异无统计学意义;Ormsby等[10]对128名患儿进行回顾性分析发现上述两种处理方式感染发生率差异无统计学意义,但是却有40%的病例发生了继发感染;本研究中31例患儿内固定均包埋于皮下,随访中无感染并发症发生。

对于大部分陈旧性肱骨外髁骨折患儿,由于骨折块的磨损和吸收, 骨痂生长、畸形愈合以及伸肌肌腱的挛缩, 术中往往无法达到解剖复位, 术前应仔细观看X线片,熟悉骨折块与肱骨近端之间的位置关系,尽量明确达到骨折解剖复位需要的骨块大小及形状,必要时可行肘关节CT加三维重建,术中应尽量避免过多剥离骨折块表面的软组织,减少对骨折块的血运破坏,刮除骨折块及肱骨远端骨痂时应注意保护骺板,可适当修整骨折两端,使其尽量对合紧密,若不能达到解剖复位时,应尽量以保持肘关节活动度为前提进行固定,若骨折块较小或骨缺损较大导致骨折端对合不紧密时,可将骨痂植入以增强骨折端的贴合度[11]。本研究中有5例采用了骨痂植骨,术后复诊拍片显示骨折端均愈合。另外,若因伸肌肌腱挛缩牵拉骨块影响复位,可采取Sulaiman等[12]提出的对前臂伸肌群肌腱进行间断松解的方法。术后石膏固定时间要足够,复诊时拍片骨折端有较多骨痂生成再去除石膏托更换支具进行肘关节的锻炼,并利用网络随诊实时对患者进行随访和指导。

手术后局部出现肿胀、疼痛、肌肉痉挛等创伤性反应, 再加上术后石膏固定时间较长,肘关节活动受限是术后最常见的并发症,因此术后早期进行功能性锻炼是患儿肘关节功能恢复的重要环节,它可以促进肿胀的消退和骨折部位愈合,防止关节粘连和肌肉萎缩。我们通过家长来调动患儿的主观能动性,术后第2天起,鼓励患儿自主活动肩部和手,且保持患肢抬高。去除石膏和内固定后患儿肘关节往往比较僵硬,因此对于康复1~2周无明显效果的患儿,我们建议其入院行CPM辅助锻炼,待患儿和家长掌握锻炼方法后回家自行锻炼,复诊时再根据X线片及查体情况对其进行指导。

本研究中采用了两种固定材料治疗儿童陈旧性肱骨外髁骨折,末次随访肘关节功能优良率差异无统计学意义。内固定方式的选择应根据患儿年龄及干骺端骨折块的大小。3例未达优良效果的患儿术后出现肘关节功能受限和肘外翻并发症,总结其原因为受伤至手术时间过久,骨折当时未进行积极处理,且术前已出现肘关节明显障碍及提携角的改变,仍需要后续治疗。对于陈旧性肱骨外髁骨折患儿应尽早手术,手术过程中应最大可能保护骨折块血运,以利于骨折愈合,因诊疗患儿均未成年,远期效果有待进一步观察。